美国对外粮食援助政策演变及其对中国的启示

2018-05-02高道明田志宏

高道明 田志宏

国际粮食援助是缓解饥饿和营养不良的全球性努力中最广为人知的工具。自2005年完成受援国向捐赠国的身份转变以来,中国积极为其他发展中国家提供粮援。一方面,日益频繁的极端天气事件、政治动荡和内乱增加了大量人口的脆弱性和粮食不安全。另一方面,连续多年的农业价格支持政策使得中国部分粮食公共库存高企,为广泛开展粮援提供了商品基础。继2015年12月在中非合作论坛上承诺向厄尔尼诺受灾国提供10亿元紧急粮援后,习近平主席于2017年5月在“一带一路”国际合作高峰论坛上承诺向沿线国家提高20亿紧急粮援。由此可见,粮援已成为中国提升负责任大国形象和广泛参与国际发展事务的重要工具。

粮援规模和范围的扩大使中国步入了主要捐赠国行列,然而与美国等其他粮援大国相比,中国粮援机制仍存在诸多不足,包括政策框架缺位、援助途径和协作方式单一、透明度低,等等[1]。作为国际粮援制度的创始国,美国拥有最庞大和最完备的粮援体系,这一体系不仅服务于自身农业利益,也被政策制定者视为一种重要的外交政策工具。因此,有必要深入解读美国粮援政策,为中国战略性地利用当前结构性粮食剩余提供借鉴。一方面,使粮援成为消化处于历史高位的粮食库存、促进农业供给侧改革的新途径;另一方面,有助于获得国际上众多缺粮和粮食紧平衡的发展中国家在农业发展和粮食安全问题上的共识。

美国承担超过50%的粮援份额,在国际粮援体系中处于绝对的主导地位,其粮援政策是国际学术界研究的焦点,已有文献主要集中在3方面,一是基于政策视角,考察粮援背景、过程、内容和目标[2];二是基于实践视角,分析粮援领域构成、规模和地理分布[3-4];三是基于制度视角,剖析粮援制度形成和发展,结构和功能以及主管机构的分工与合作关系[5]。近年来,美国粮援也受到国内越来越多的关注,相关研究侧重于分析特定时期或地区的粮援动机及影响[6-8],较少涉及美国粮援对中国的启示。

有鉴于此,本文将梳理各历史时期美国粮援政策的制定背景和主要措施并总结其经验和教训,在此基础上对中国粮援可能面临的争议问题进行辨析,进而探讨中国粮援的实现途径。

一、美国“粮食换和平计划”的演进

美国历届政府和国会会根据国内外农业和外交形势变化对粮援目标优先序及主要内容进行调整,使其呈现出鲜明的阶段性特征。在过去60多年里,美国粮援政策经历了从单纯的余粮处置机制到外交政策工具,再到缓解饥饿和营养不良的粮食安全方案的演进过程。

(一)20世纪50年代:以处置粮食剩余为原始动机的粮援制度化

20世纪30年代大萧条时期,美国农业过剩危机空前严重,国会通过了《1933年农业调整法案》,法案核心内容是为自愿削减种植面积的农场主提供价格支持。农场主收入得以维持在较高水平的同时,粮食公共库存如山般地迅速堆积。到了50年代初期,大量堆积的农业剩余带来了巨大的政治和经济压力,迫使艾森豪威尔政府将处置剩余作为头等大事。1954年,国会通过《农产品贸易开发与援助法案》(简称“公法480”,PL480),意味着制度化的粮援时代的开启。尽管政府开展粮援的初衷是处置剩余,但为更好地向国会和公众“兜售”粮援计划,PL480被设定多重目标,包括满足人道主义需求、发展出口市场、遏制共产主义和奖励盟友。与这些目标相呼应,PL480包含3个章节:第1章是以受援国货币销售援粮,受援国可在本国市场上转售援粮,所得收入用于支持受援国经济发展、美国农产品市场开发、军事物资购买等;第2章基于赠与条件为饥荒救济或其他紧急情况提供粮食;第3章为私人志愿组织*私人志愿组织指在美国国际开发署注册,并在海外从事援助及发展领域活动的发展型非政府组织。海外活动提供粮食以及换取美国所需战略物资。

大量农产品透过PL480出口到海外,农业剩余危机得到一定程度的缓解。不过,PL480也受到越来越多的指责。一方面,第一章粮援衍生了大量不可兑换货币,按当时利用速度计算,到2000年都用不完;另一方面,由于政府在提及剩余农产品时反复使用“处置”一词,以致于一些受援国把接受粮援看作是帮助美国走出生产过剩困境。国会议员纷纷要求修正这种费力不讨好的处置方式,并呼吁将余粮资源用于解决人类饥饿问题和促进不发达国家经济发展,以促进美国外交政策和世界和平。不过,艾森豪威尔政府不想改变余粮处置定位,但为了化解国会的挑战,将PL480命名为“粮食换和平”计划并设立“粮食换和平”办公室。

(二)20世纪60年代:完成外交政策工具的粮援定位调整

进入60年代,公共库存仍在不断积累,但肯尼迪不像前任那样将剩余农产品当成一种负担,而是把他看作美国争夺世界霸权、扩大政治影响的资本。他采取了一系列措施来确保粮援服务于更为广泛的政治、经济和外交政策。这些措施包括将“粮食换和平”办公室移至总统办公室,并授权“粮食换和平”主任监督和协调各联邦机构管理该项目的职能;大幅增加粮援规模;将粮援重心从西欧、亚洲扩大到非洲和拉丁美洲;主导世界粮食计划署的创建。约翰逊继承肯尼迪关于强化粮援外交功能的政策取向,并提出粮援不仅用于人道救济,还应促进受援国通过农业改革实现“自助”。在1966年“粮食换和平”修正案中,要求受援国在增加粮食生产和改善储存和分配方面做出承诺。约翰逊将救济和发展促进相结合的援助理念充分体现在60年代中后期对印度的饥荒援助。在得到印度政府农业改革承诺后,约翰逊将30%的粮援运往印度,同时派遣技术专家协助其建立农业院校和研究所来加强育种能力。当然,美国的慷慨援助也在很大程度上缓和了印度在美国对越南政策上的批评立场[9]。肯尼迪- 约翰逊时期更加重视利用粮援缓解欠发达国家饥饿和贫困问题,但这主要出于与苏联争夺势力范围的目的。从这个意义上看,粮援实质上成为美国反共产主义的一个工具。

(三)20世纪70年代:从“粮食为战争”到“粮食为发展”

进入70年代,尼克松政府采取更为严厉的限产政策,并通过美元贬值和巨额补贴等激进措施扩张商业出口,公共库存迅速下降。由于粮援战略性应用大大地加强,本已稀缺的粮援资源仅在少数国家分配。1973年“粮食换和平”计划第一章25%和4%的资金被给予南越和柬埔寨,到1974年这一比例分别增至47%和32%,而这些受援国政府将援粮转售的收入用于采购战争物资。恰逢此时,全球性气候灾难造成世界范围内粮食歉收,广大发展中国家陷入饥荒。批评人士谴责尼克松政府的粮援政策是“粮食为战争”。为了避免总统滥用粮援资源,国会持续加强对“粮食为和平”计划的修订,1974年提出至少70%的第一章商品被分配给联合国定义的“最需要”国家;1975年提出受援国政府应将第一章商品转售所得资金来实施发展项目,并规定第二章援助的最低数量不得少于130万吨[10]。

国会对粮援用于政治和军事目的的反感以及公众对饥饿问题日益关注促使福特和卡特政府承诺更加关注人道主义和发展目标。1977年,“粮食为和平”计划第三章被重新授权作为“粮食为发展”项目,这是利用粮援促进发展的最雄心勃勃的努力。在该项目下,美国政府与欠发达国家建立多年协议。这些协议基于优惠信贷条件提供美国农产品,在受援国转售所得收入用于支持农业和农村发展、健康和营养以及学校供餐项目。如果受援国实施这些项目或改革,将被免除任何现有或先前的粮援协议债务。为了确保粮援惠及穷人,美国加强对援粮转售收入的监管,要求受援国设立特别地方货币帐户和提交年度报告。

(四)20世纪80年代:深化粮援发展促进功能

80年代初,农业大丰收与全球经济危机致使美国农产品出口严重受阻。不过,过去10年里美国农产品商业出口急剧增加,使得美国农业部和农业协会都以贸易为中心,出口信贷担保计划和出口增强计划相继出台,替代粮援项目成为剩余处置和市场开拓的主要渠道。里根政府继续承诺将粮援作为人道需求响应和发展促进工具。1985年超过20%的粮援被运往处于严重粮食危机的撒哈拉以南非洲,而十年前那里得到的粮援不到5%(表1)。由于美国国内基本达成农业市场化改革的共识,促进受援国市场机制培育成为美国粮援的重要内容。1985年,政府颁布全新的粮援计划——“粮食换进步”。该计划基于信贷或赠与条件向受援国提供粮食,援粮转售收入用来支持农业以市场为导向的改革,包括价格政策、投入品供应和分配政策以及私营部门参与。此外,1985年《农业法案》首次授权私人志愿组织和世界粮食计划署等多边组织转售“粮食换和平”计划第二章商品来增加他们使用粮援资源的灵活性,所得收入可用于支付商品运输、储存或分销费用,以及开展与创收、社区发展、健康和营养、农业合作发展等活动提供资金[5]。

表1 “粮食换和平”计划区域分布(1955—2014年) %

数据来源:《美国海外贷款与赠款绿皮书》。

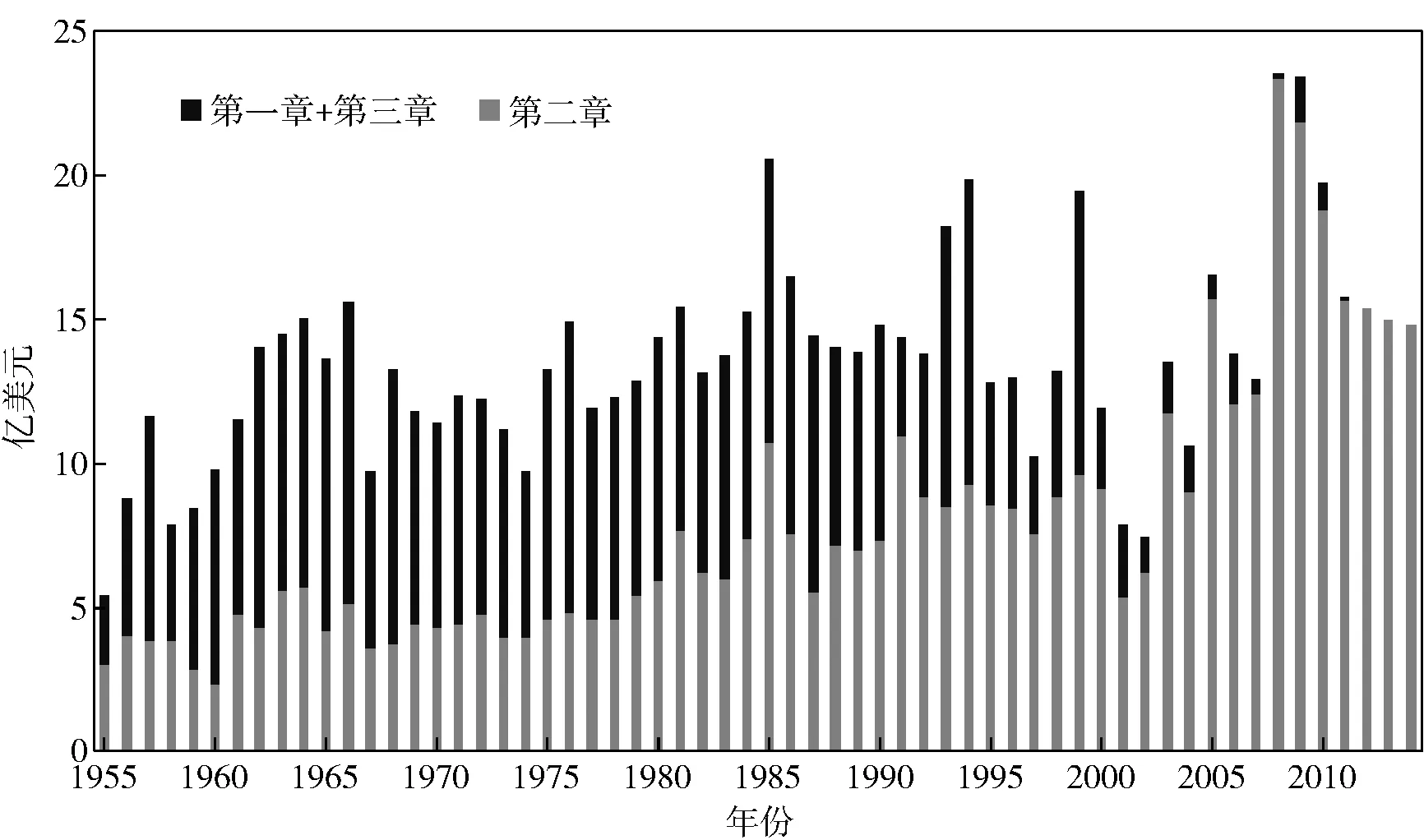

(五)20世纪90年代:将促进粮食安全作为粮食援助的首要目标

1990年《农业法案》对“粮食换和平”计划的目标做出了重大调整,赤裸裸的政治性目标被删除,促进发展中国家粮食安全成为首要目标。促使美国调整粮援目标的主要原因有两个方面:(1)冷战结束瓦解了美国包括粮援在内的对外援助的政治基础:通过援助缓解欠发达国家人们的饥饿以及促进其经济发展,争取他们在冷战中站在美国一边。90年代以来,地缘政治目标对发展粮援的分配仍具有一定影响,但对紧急粮援的影响微乎其微。(2)来自于创造更加自由化贸易环境的乌拉圭回合框架约束。在乌拉圭回合农业谈判中,与促进粮食安全无关的粮援方式遭到欧盟、加拿大和澳大利亚等成员方的抨击,防止粮援作为剩余处置和市场开拓工具成为多边粮援规则约束的重点[2]。在促进粮食安全的目标导向下,美国粮援日益向“粮食换和平”第二章倾斜(图1),私人志愿组织和多边发展组织分配替代政府间谈判成为主要的粮援途径。1999年,80%粮援通过这些组织进行,而1990年仅为41%。政府也开始重视对第二章粮援项目的效果评估,美国国际开发署要求1996年以后设计的项目必须取得目标人群粮食安全和营养状况的基线资料,以便进行中期和最终的影响评估。

数据来源同表1。图1 美国“粮食换和平”计划规模及结构(1955—2014年)

(六)21世纪以来:谋求以提高紧急粮食援助效率为核心的改革

进入21世纪,美国紧急粮援占比迅速上升,从2000年的50%增至2015年的80%,主要源于两方面的原因:一是日益增多的自然灾害和人为冲突导致紧急需求不断上升;二是在促进受援国发展上严重受挫,尤其在撒哈拉以南非洲,致使这一领域的努力不断被削减,国会分别于2002和2006年停止为“粮食换和平”计划的第一章和第三章拨款。随着满足遭受人道主义灾难人群的基本营养需求成为美国粮援政策的的核心目标,连续两届政府都寻求在使用粮援资金上获得更大的灵活性,以确保更快、更低成本将援粮送到危机点,从而更好地应对紧急情况,同时满足美国的外交政策目标。粮援改革的核心方向是减少乃至取消实物粮援,在受援国当地或区域市场采购所需援粮或直接发放现金和食品券,这些援助形式统称为“基于现金的援助”[11]。然而,由于农业产业、把转售援粮作为筹资渠道的私人志愿组织和从运输合同中受益的航运和海运行业合力阻挠,改革举步维艰[12]。即使在奥巴马政府极力推动下,2014年《农业法案》增加了“当地和区域采购”项目,但至今未得到任何拨款。

二、美国“粮食换和平”计划的经验与教训

整体来看,美国“粮食换和平”计划效果显著,在农产品出口促进和外交目标推进过程中发挥了不可估量的作用,这与其多功能定位和适时调整相关措施密切相关。然而,正是这种本国利益优先的思维,大大地削弱了美国粮援项目在缓解受援国饥饿和贫困方面的作用。

(一)多功能定位确保充分挖掘粮食援助资源的潜力

具有多元化的目标是美国粮援政策显著区别于其他主要捐赠国的特征。作为人道主义努力的一部分,“粮食换和平”计划优惠或免费向缺粮国提供粮食,而这显然也是一个剩余处置和出口促进机制,是培育美国农业国际竞争力的重要一环。一个有力的证据是前50名美国农产品进口商中的43个都曾接受过美国粮援。粮援还作为一种特别灵活且有力的外交政策工具,促进美国全球战略目标实现[3]。冷战期间,粮援被运送到社会主义国家(南斯拉夫和波兰),以及坚定的资本主义政权(萨尔瓦多、哥斯达黎加和洪都拉斯);曾用于支持战争(越南冲突),也曾作为和平谈判的筹码(中东协议);被作为对盟友(以色列)的长期支持,也被作为对利益的直接交换(在冰岛和索马里建立军事基地)。如今,自然灾害和人为冲突引发的广泛人道主义危机对美国安全利益构成了严重威胁,美国重申粮援在减少饥饿和营养不良的关键作用,并作为其发起的“全球饥饿和粮食安全倡议”的重要组成部分。

(二)适时调整相关法律和政策是美国粮食援助目标得以实现的关键

美国根据国内外农业和外交环境的变化几乎每十年都会对粮援政策进行一次重大的调整,调整内容主要取决于粮援目标优先序动态变化的结果。最初,美国援助商品必须是政府持有库存中的剩余商品,80年代中期以来的农业市场化改革逐渐降低政府持有库存的可能性。目前美国国际开发署有权根据自身需求和受援对象偏好确定援助商品种类和数量,再由农业部负责从美国公开市场上采购。60年代,正值冷战激烈的时候,美国明确禁止将“粮食换和平”第一章商品销售给认为是共产主义的国家,并且授权受援国将第一章收入用于支持镇压叛乱计划。这种粮援分配导向在70年代全球粮食危机期间遭到国际社会广泛的谴责,美国随即进行“将至少75%第一章商品给予人均年收入低于300美元国家”的修正。

(三)国内利益优先限制了美国粮食援助在发展促进和紧急响应的作用

美国外交和农业政策目标常常在目标发生冲突时压倒人道主义和发展目标,以致于主要受援国中很大一部分人均粮食产量停滞不前,上百万人几十年来都在依赖美国粮援。尽管早在约翰逊政府就意识到只有提高受援国粮食自给能力,才能减少对美国粮援项目的长期依赖。然而,美国又时常担心发展受援国粮食生产,后者可能在未来的国际市场上对本国形成竞争关系。美国早于1985年就明令禁止援助基金用于实验或育种可行性研究,品种改良或引进以及咨询、出版、会议或培训等可能促进发展中国家出口和美国竞争的农产品的活动,而这些措施恰恰有助于提高受援国粮食生产力。在紧急情况响应方面,政府、学者和公众一致认为粮援处置剩余和开拓市场的功能已经退化,理应在受援国当地或周边市场采购援粮,更迅速拯救生命的同时,契合受援对象的饮食文化,并且由此节约的巨额运输费用可使粮援项目惠及更多人。然而,许多国会议员坚持认为美国粮食是满足全球饥饿需求的第一选择。

三、对中国粮食援助争议点的辨析

在过去20年里,美国实物粮援体系由于优先服务本国农业利益和响应紧急人道主义需求不及时而饱受到学术界和公众的质疑和批评。在现金粮援已逐渐成为国际主流粮援形式的背景下,中国实物粮援势必正在或即将迎来广泛的争议乃至批判。本文将对中国粮援容易引发争议的三个方面进行辨析,以彰显其粮援道德上的纯粹性和道义上的合法性。

(一)中国粮食援助的扩张有助于缓解全球粮援资源供不应求的矛盾

农业支持政策改革使得发达国家政府持有的粮食实物库存减少甚至消失,欧盟、加拿大、澳大利亚等主要捐赠主体纷纷转向提供现金粮援,但这些现金粮援并未与以往的实物粮援等值,以致于全球粮援水平持续和显著下降,2012年仅有500万吨,不到峰值时期的四分之一。从需求来看,广泛且旷日持久的粮食危机持续发生,面临高风险或已陷入严重且紧急粮食不安全状态的人数从2015年的8 000万猛增至2016年的1.08亿,全球人道主义援助需求紧迫程度前所未有[13]。尽管联合国呼吁国际社会提供更多援助来防止饥荒国家的粮食安全形势继续恶化,但收效甚微。近年来,中国陆续向尼日利亚、也门、埃塞俄比亚、索马里、南苏丹和阿富汗等严重缺粮国运送援粮,旨在第一时间挽救生命、缓解粮食短缺和改善营养不良,为联合国到2030年实现可持续发展议程中的“零饥饿”目标做出积极的贡献。

(二)中国粮食援助着眼于提高受援国粮食生产能力

几乎所有粮援项目都宣称以增进受援国粮食安全水平为核心目标,但事实并非总是如此。美国粮援目标几经调整,“扩大国际贸易”却始终得到保留,因为农业利益集团寄希望于粮援通过改变受援对象的饮食习惯和促进私营部门参与为美国农产品培育潜在的商业客户。即便解决落后国家粮食短缺问题的根本在于发展农业生产已成为国际共识,但美国粮援发展促进的重心仍放在推进自由贸易的政策改革上。与美国不同的是,利用国际市场和资源已成为中国粮食安全战略的重要组成部分。从自身利益出发,中国势必要大力支持发展中国家提高粮食生产能力,由此增加全球粮食市场供应和改善全球粮食安全形势,同时对冲投机资本炒作带来的风险。正是由于中国和受援国在粮食安全问题上具有共同的利益诉求,中国粮援将不仅致力于把他们从短期饥荒中解救出来,还会长期协助他们实现可持续的粮食增产。

(三)“一带一路”倡议的推进将不断提高中国响应紧急需求的速度

美国紧急粮援常常因为缺乏及时性和支付高昂的运输费用而受到批评。一般而言,自然灾害发生后的前3个月是食物短缺最严重的时期,而美国实物援助到达受援国平均需要4到6个月[14]。此时,受灾国已进入农业生产和商业市场恢复的关键阶段,大量涌入粮援反而通过压低价格对当地生产者生计产生消极影响。“一带一路”倡议中的设施联通堪称是史上最宏伟的基础设施项目,连接亚洲各区域以及亚非欧国家的公路、铁路和港口等组成的交通网络,极大地缩短了货物运输时间。2017年6月,中国援粮沿着海上丝绸之路行驶,只需35天就能抵达索马里。随着“一带一路”倡议持续推进,中国日益有能力有效地为中东和非洲国家提供短期和长期粮食安全干预措施,帮助他们实现可持续的粮食安全和经济增长。

四、对中国粮食援助实现路径的思考与建议

从相当长的视距来看,实施价格支持仍是保护中国农民种粮积极性不可或缺的重要手段,这也意味着政府拥有提供广泛粮援所需的商品基础。因此,有必要理清中国粮援的实现路径,使得中国余粮资源在促进全球粮食安全中得到更合理地配置。

(一)制定粮食援助政策框架

对具体援助事务的应对和处置无法替代粮援战略的设计和规划,否则中国粮援的具体行为就无法确保和本国粮食安全保障目标充分相容以及实现诸多外交目标。一方面,中国粮食储备虽处于前所未有的丰裕状态,但实质仍是非均衡结构性市场过剩的结果。必须从全局性和前瞻性高度做好粮援工作的顶层规划。在确定粮援品种和数量时充分考虑不同商品的生产能力、储备目标以及品质、库龄及库存水平变动情况,避免盲目实施粮援而威胁自身粮食安全。另一方面,中国粮援的主要内容局限在向遭遇人道灾难的国家提供短期救济,这显然与当前全球庞大的粮食资源需求不契合。应构建清晰的粮援政策框架,阐明全球粮食安全挑战及机会、国家利益、援助目标、基本原则、基本政策、操作原则及能力建设等。需要指出的是,粮援基本原则方面已形成国际准则*资料引自《支持在国家粮食安全范围内逐步实现充足食物权的自愿准则》。,即以粮食不安全和弱势群体为对象;不阻碍受援国粮食生产;尊重受援对象膳食文化。这些内容应成为我国开展粮援工作的准绳。此外,在量力而行、不附带任何政治条件等原则下,将评估、预算和监管政策等纳入政策框架中[15]。

(二)坚持将短期救济和长期发展促进结合

从国际经验来看,粮援是满足人道主义需求和长期粮食安全目标的一种独特而有效的机制。在自然灾害或人为冲突诱发的紧急状况下,粮援是确保受灾群体基本营养需求、拯救生命的宝贵资源。同样重要的是,向处于非紧急状况下粮食却严重无保障的人们提供援粮,缓解其将稀少生产资料变现的压力,并通过帮助他们提高农业生产能力实现长期粮食安全。中国不仅要发挥粮援短期救济的功能,还要重视促进长期发展,消除饥饿产生的根源。国际上以发展为目标的粮援方式主要有两种:一是在商业市场销售援粮,通过增加粮食供给稳定粮价,同时所得收入用于资助特定的农业和经济发展项目,例如土地改良,农村道路和灌溉设施修建、农业技术研究和推广、农村储蓄和信贷等等。二是援粮作为特定目标群体参与发展项目建设与运作的报酬,例如“培训换食品”、“工作换食品”和学校供膳计划,等等。

(三)吸引和鼓励本土非政府组织参与粮食援助项目的执行

鼓励非政府部门(NGOs)参与对外援助活动已成为国际潮流,因为NGOs比政府机构更容易接近受援国基层,直接、有效地传达和塑造捐助国形象。然而,援外NGOs的成长和发展离不开政府扶持,例如美国自粮援开启之初就授权农业部或国际开发署将余粮赠与私人志愿组织并提供海运费补偿。中国也应尝试以项目形式引入本土NGOs参与粮援的执行和管理,借机培育一批成熟的涉外NGOs,为他们参与更广泛的对外援助打下坚实基础。主管部门需要在项目申请指南中提供明确的指导,包括提供符合条件的国家和商品列表以及优先关注的重点领域等,由NGOs自主设计粮援项目并提交项目计划书。对于符合条件的NGOs,除了免费提供商品,政府还应承担运输、储存等费用或给予部分项目费用补贴。

(四)加强粮食援助项目的透明度建设

加强粮援透明度建设,既是有效应对WTO审议的前提,也是获得民众理解和支持的关键。与其他援助方式不同,粮食援助已被置于WTO框架下加以规范。作为成员方,中国有必要制定清晰的受援标准,并为援粮转售等容易引发争议的行为建立明确的规范,才能有底气及时向WTO通报粮援实施情况和接受审议[16]。中国外援时常受到国内民众非议的主要原因是援助局限于政府行为,透明度较低,既没有充分向民众说明外援理念,也没有保证民众必要的知情权。鉴于国人对粮食安全问题的敏感性,粮援信息公开和宣传就更有必要。只有提供充足信息,民众才能督促政府更加负责任地使用粮援资源、减少腐败风险以及注重援助项目质量和效率,同时有利于学术机构以及其他群体就援助方案的优劣进行讨论,提高公众对粮援项目设计和执行的参与和支持。

[参考文献]

[1] 廖兰,刘靖. 西方视野中的中国对外援助研究. 中国农业大学学报(社会科学版), 2012(4):93-101

[2] Barrett C B, Maxwell D G.FoodAidafterFiftyYears:RecastingItsRole. New York:Routledge, 2005

[3] Kodras J E. Shifting global strategies of US foreign food aid, 1955—1990.PoliticalGeography, 1993(3):232-246

[4] Ninno C D, Dorosh P A, Subbarao K. Food aid, domestic policy and food security: Contrasting experiences from South Asia and sub-Saharan Africa.FoodPolicy, 2007(4):413-435

[5] Schnepf R. U.S. International Food Aid Programs: Background and Issues//CongressionalResearchServiceReports. Library of Congress. Congressional Research Service, 2016

[6] 王慧英. “剩余品”时代美国的对外粮食援助政策. 世界历史, 2006(2):12-20

[7] 李枬. 美国对朝鲜粮食援助政策的演变与评估. 美国研究, 2014(1):9-25

[8] 徐振伟, 张晓龙. 友谊的代价:美国对韩国的粮食援助及影响(1945—1979). 武汉大学学报(人文科学版), 2015(6):98-109

[9] Wallerstein M B.FoodforWar-FoodforPeace:UnitedStatesFoodAidinAGlobalContext.Cambridge:The MIT Press,1980

[10] Srinivasan T N. Food aid: a cause of development failure or an instrument for success?.WorldBankEconomicReview, 1989(1):39-65

[11] Lentz E C, Passarelli S, Barrett C B. The timeliness and cost-effectiveness of the Local and Regional Procurement of food aid.WorldDevelopment, 2013(9):9-18

[12] 高道明, 田志宏. 粮食援助还是余粮处理——WTO框架下的争端及启示. 农业经济问题, 2017(10):101-109

[13] FAO, IFAD, WFP. The State of Food Insecurity in the World 2016:Climate Change, Agriculture and Food Security. FAO, 2016

[14] USGA Office. Local and Regional Procurement Can Enhance the Efficiency of U.S. Food Aid, But Many Challenges May Constrain Its Implementation.GovernmentAccountabilityOfficeReports, May 2009

[15] 白云真. “一带一路”倡议与中国对外援助转型. 世界经济与政治,2015(11):53-71

[16] WTO. Nairobi Package, WT/MIN(15)/45-WT/L/980, Nairobi, December 15-19, 2015