干热岩勘查开发工程场地选址评价指标体系研究

2018-04-27李胜涛张森琦贾小丰许天福李甫成

李胜涛, 张森琦, 贾小丰, 许天福, 任 涛, 李甫成

(1.中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,保定 071051; 2.吉林大学环境与资源学院,长春 130021)

0 引言

干热岩被视为未来的“清洁能源”,是地热资源的重要组成部分,极具研究价值和开发前景。发达国家对开发干热岩资源的呼声日益高涨,1973年以来,美国、日本、法国、德国和澳大利亚等国先后投入巨资开展研究,建设了一批试验性干热岩增强型地热系统(enhanced geothermal systems,EGS),甚至将其纳入国家开发计划[1],取得了较好的效果,已在不同程度上实现了深部热源的提取[2]。

相比发达国家,我国干热岩资源勘查开发及其技术研究尚属起步阶段。就我国干热岩勘查开发现状而言,寻找适宜的干热岩勘查开发工程场地才是成功实现干热岩开发利用的关键。苏正等[3]对我国EGS选址问题进行了探讨; 李福[4]在海南陵水地区进行了深层干热岩地热发电项目的勘查选址; 蔺文静等[2]以福建漳州地热田为例,初步提出干热岩开发的地热地质学指标; 张杨[5]建立了沉积盆地干热岩有利勘查区选区评价指标体系并在松辽盆地进行了实践。但上述研究并未形成系统的勘查开发场地选址评价指标体系和评价方法。

本研究从干热岩工程开发亟待解决的选址问题出发,系统地总结了国内外干热岩勘查开发的选址经验,从资源、技术、安全和经济4个方面建立了干热岩勘查开发场地选址评价指标体系,并提出了基于层次分析-综合评分法的评价方法。该指标体系和评价方法对干热岩勘查开发工程场地选址具有一定的指导意义。

1 干热岩资源调查评价阶段划分

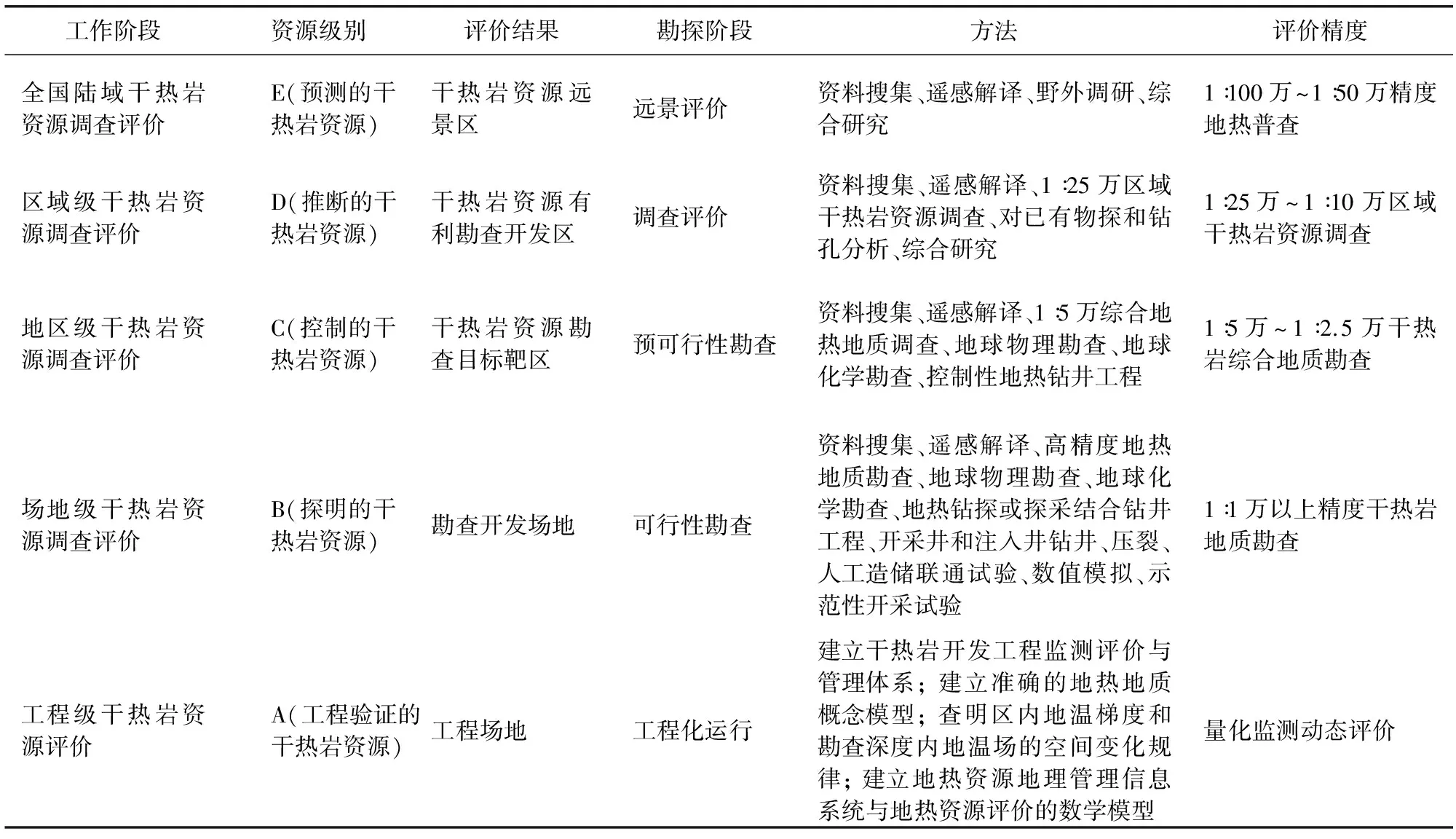

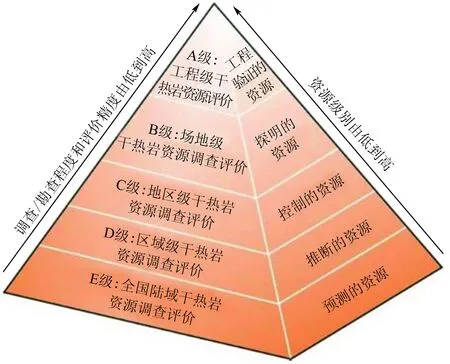

张森琦等[6]基于区域地质、矿产地质及水文地质循序渐进的调查勘查理念和地热资源地质勘查规范(GB/T 11615—2010)等,将我国干热岩资源调查评价工作阶段划分为全国陆域干热岩资源调查评价、区域级干热岩资源调查评价、地区级干热岩资源调查评价、场地级干热岩资源调查评价和工程级干热岩资源评价5大阶段。按干热岩资源调查评价精度由低到高,依次称E、D、C、B、A级干热岩资源评价(表1,图1)。

表1 我国干热岩资源调查评价阶段划分方案

图1 中国干热岩调查评价阶段划分金字塔

依据表1划分方案,干热岩勘查开发工程场地选址评价属于场地级干热岩资源调查评价阶段。该阶段工作具有以下特点: ①地区级干热岩资源调查评价阶段筛选的干热岩勘探开发有利靶区,是本阶段工作的基本前提: ②查清高温岩体的空间分布特征,即查明干热岩资源的赋存规律,是本阶段工作的基本任务; ③干热岩开发场地和钻探宜井位置的确定,是本阶段工作的基本目标。

本次研究主要解决干热岩开发场地的问题。从干热岩工程开发的角度出发,若拟选场地能满足干热岩开发利用需求,应具备以下4个条件: ①具有足够的干热岩资源开发潜力; ②具备干热岩钻探和储层压裂的技术条件; ③具有地质安全性; ④具有经济性。

2 干热岩勘查开发场地选址指标体系建立

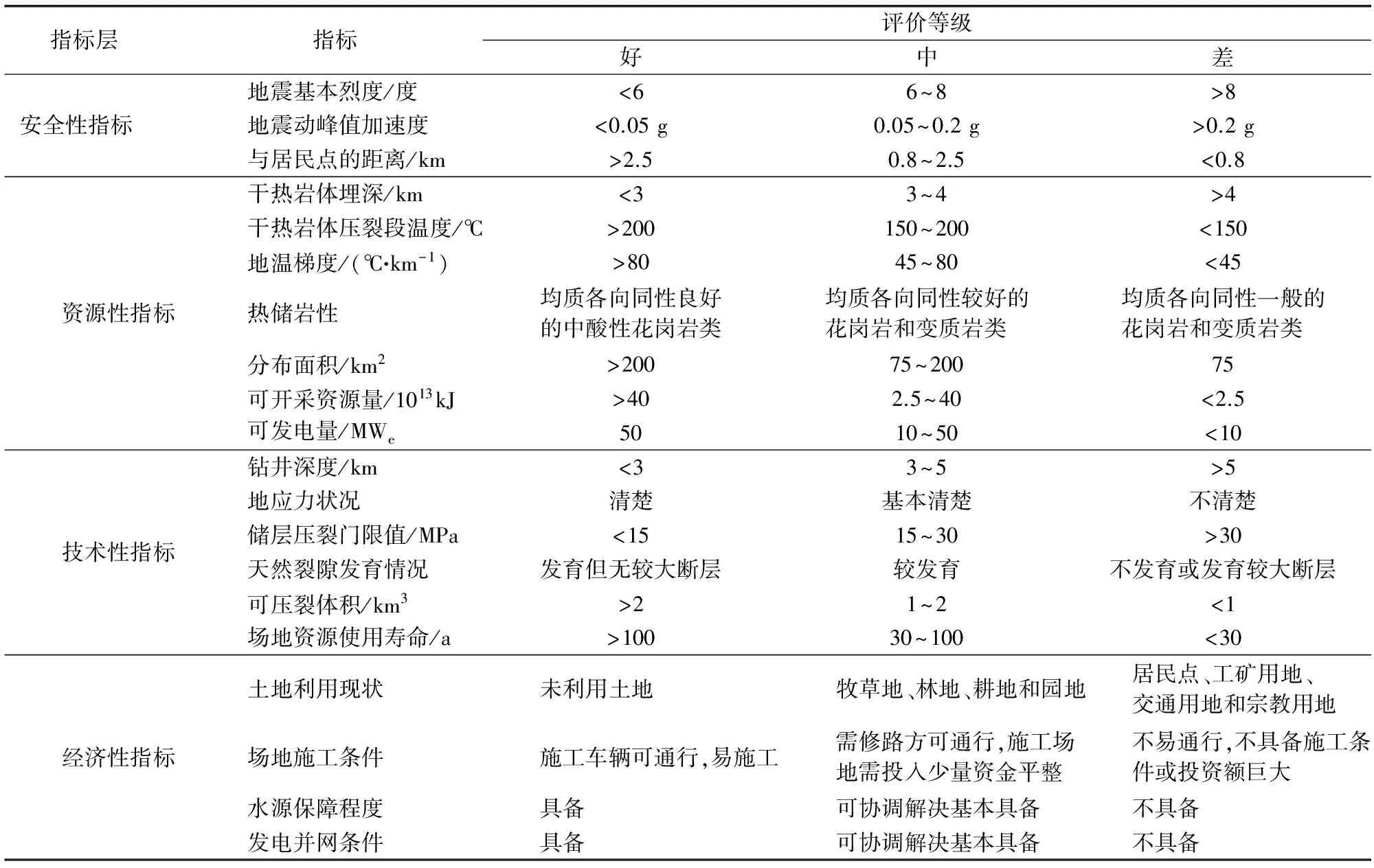

为使干热岩工程开发场地选址评价有据可依,依据系统性、科学性、延续性、可比性、可操作性以及可量化性原则,建立场地选址评价指标体系。共包含4个指标层20个指标(表2)。

2.1 安全性指标

地质安全性指标层主要包括地震基本烈度、地震动峰值加速度和与居民点的距离3个指标。

2.1.1 地震基本烈度

该指标表示地震对地表及工程建筑物影响的强弱程度(或视为地震影响和破坏的程度)。地震活动会影响区域稳定性,对工程建筑物等有一定影响,总体来说地震基本烈度越小的区域越适宜干热岩的勘查开发。将地震基本度评价指标划分为3级: <6度,好; 6度~8度,中; >8度,差。

表2 干热岩勘查开发场地选址评价指标体系

注: g为重力加速度。

2.1.2 地震动峰值加速度

根据《中国地震动参数区划图》[7](GB 18306—2015)对地震动峰值加速度复核,指标分为3级: <0.05 g,好; 0.05~0.2 g,中; >0.2 g,差。

2.1.3 与居民点的距离

干热岩开发场地选址尚无与居民点距离相关的限制性规范。由于国内外干热岩开发尚未形成商业化场地,干热岩开发的潜在风险国内外研究案例极少,诸多未知风险仍然存在。本文采取“就高不就低”和“以人为本”的原则,综合参考《危险废物填埋污染控制标准(GB 18598—2001)》[8]选址规定的“距离居民点不应小于800 m”和《核电厂环境辐射防护规定(GB 6249—2011》[9]规定的“非居住区限制范围应为2.5 km”2个标准,制定该指标并将指标分为3级: >2.5 km,好; 0.8~2.5 km,中; <0.8 km,差。

2.2 资源性指标

资源性指标层主要包括干热岩体埋深、干热岩体压裂段温度、地温梯度、热储岩性、分布面积、可开采资源量和可发电量7个指标。

2.2.1 干热岩体埋深

为方便量化,干热岩体埋深以150 ℃等温线埋深为依据,主要影响钻探成本。美国圣地亚哥国家实验室开发的Wellcost Lite模型在评估EGS井的成本时,将深度范围在1.5~10 km的井分为3类: 浅井(1.5~3 km)、中等深度井(4~5 km)和深井(6~10 km)[1]。目前,干热岩以中浅深度为宜。因此,将干热岩体埋深指标划分为3级: <3 km,好; 3~4 km,中; >4 km,差。

2.2.2 干热岩体压裂段温度

压裂段温度决定了干热岩开发利用方式和成本。MIT在其关于EGS的权威展望报告中提出: EGS的经济成储温度定为150 ℃,最佳开采温度为200 ℃左右[1],这也成为目前国际公认的标准。尽管随着干热岩开发技术,尤其是压裂技术的进步和成本的下降,广义的干热岩可能将不受限于温度,本次仍以现状经济效益考量,将目标干热岩体压裂段温度指标分为3级: >200 ℃,好; 150~200 ℃,中; <150 ℃,差。

2.2.3 地温梯度

地温梯度是划分干热岩资源品级的重要指标。《地球科学大辞典》[10]给出的干热岩地温梯度区间值,将干热岩资源的品级划分为高级80 ℃/km、中级50 ℃/km和低级30 ℃/km。美国采用“易于开发的高地温梯度区”地温梯度大于45 ℃/km[1]。综合上述标准,将该指标分为3级: >80 ℃/km,好; 45~80 ℃/km,中; <45 ℃/km,差。

2.2.4 热储岩性

热储岩性对人工压裂具有重要影响,干热岩的热能赋存于各种变质岩或结晶岩类岩体内,较常见的有花岗岩、花岗闪长岩和黑云母片麻岩等,主要是各种变质岩或结晶岩类岩体[11]。芬顿山EGS项目干热岩地热系统建于前寒武纪岩体中,岩性为均质黑云母花岗闪长岩; 日本Ogachi EGS项目区,上部200 m为古近纪—新近纪凝灰岩,下部为花岗岩和花岗闪长岩; 英国Rosemanowes EGS项目区为早二叠世花岗岩岩基; 法国Soultz EGS项目上部为古近纪—新近纪沉积砂岩,下部为古生代花岗岩; 澳大利亚Cooper盆地上覆地层厚度为3 668 m,上部为中元古代变质沉积岩,下部为年代较新的花岗岩; 青海共和恰卜恰地区为印支晚期花岗岩。尽管干热岩也可以赋存于沉积岩或层状变质岩地层中,但考虑到压裂造缝对均质性的要求,目前多认为不适宜进行EGS人工储层建造。因此,干热岩热储岩性评价指标3级划分方案为: 均质各向同性良好的中酸性花岗岩类,好; 均质各向同性较好的花岗岩和变质岩类,中; 均质各向同性一般的花岗岩和变质岩类,差。

2.2.5 分布面积

干热岩分布面积是评价干热岩场地是否适合工程开发的直观指标之一。一般来说,装机容量200 MWe左右时,其所需的干热岩体平面面积为150~200 km2 [5]。以不小于10 MWe装机容量为目标,为保守起见,采用10倍装机容量(100 MWe)进行估算,干热岩体平面面积应在75~100 km2之间。因此,将干热岩分布面积划分为3级: >200 km2,好; 75~200 km2,中; <75 km2,差。

2.2.6 可开采资源量

通常,在估算可开采能源部分时设定岩体的平均温度只下降10 ℃,则从温度为200 ℃、体积为1 km3的立方岩体中可开采的热能为2.5×1013kJ,而其四周则含有4×1014kJ的热能[1]。干热岩可开采量不应低于该岩体本身可开采的资源量,以能够采出大于周边岩体的资源量为最佳。实际计算中,应尽可能通过数值模拟的方法计算。该指标分为3级: >40×1013kJ,好; 2.5×1013~40×1013kJ,中; <2.5×1013kJ,差。

2.2.7 可发电量

利用干热岩发电是干热岩开发利用的主要目标。从现有EGS工程发电潜力或装机容量看, 1984年美国芬顿山建成了世界上第一座高温岩体地热发电站,装机容量为10 MWe[12]; 法国Soltz在首次示范生产(发电量1.5 MWe)基础上开展发电量为20~30 MWe的规模化电力生产[1]; 2013年澳大利亚在Cooper盆地Hobanero场地新建的EGS示范性工程装机容量为1 MWe,具备扩展到25 MWe的发电潜力[13]; 2010年,韩国启动的EGS开发计划,计划在2015—2018年间建成一个1 MWe级的干热岩发电站,到2020年扩展到20 MWe[14]。而考虑到我国尚无干热岩发电工程,建立一座1 MWe级装机容量的干热岩示范电站应是近期的主要目标,发电潜力应不低于10 MWe。因此,将可发电量指标划分为3级: >50 MWe,好; 10~50 MWe,中; <10 MWe,差。

2.3 技术性指标

技术性指标层主要包括钻井深度、地应力状况、储层压裂门限值、天然裂隙发育情况、可压裂体积和场地资源使用寿命6个指标。

2.3.1 钻井深度

钻井深度以干热岩最佳开采温度200 ℃等温线深度为量化依据。钻井深度一方面影响钻探经济性,另一方面影响钻探施工难易程度。目前国内外干热岩开采深度主要集中在3~5 km,澳大利亚Cooper盆地4.25 km,法国Soultz场地3~4.75 km,温度均大于200 ℃。因此,将钻井深度指标划分为3级: <3 km,好; 3~5 km,中; >5 km,差。

2.3.2 地应力状况

人工储层建造是干热岩体开发最关键的步骤,且直接关系到EGS工程的成本和经济性,多年来国际上多采用巨型水力压裂法建造人工储层。在原生裂隙极不发育、相对均质和各向同性的高温花岗岩体中,水力压裂产生的裂缝严格受地应力场的控制,裂缝的扩展方向一般都垂直于最小主应力方向。因此,准确掌握干热岩体的天然应力状态是建造人工储层的重要环节。根据地应力条件是否清楚,将地应力状况指标划分3级: 清楚,好; 基本清楚,中; 不清楚,差。

2.3.3 储层压裂门限值

该指标也称为岩层起裂压力,是评价热储岩性是否易于人工压裂的指标,主要由开发场地的应力状态决定。尽管还没有足够的资料来确定EGS地热开发的最佳应力状态,但从已有示范工程来看,储层压裂门限值为在十几或几十个MPa。如美国Fenton Hill场地压力值为19 MPa; 法国SoltzGPK2和GPK3这2个钻孔的压力值分别为15.5 MPa和16 MPa; 德国Landan压力值为13 MPa; 澳大利亚Cooper盆地Habanero-1压力值为58 MPa; 瑞士Basel-1压力值为29.6 MPa; 德国Groose-Schoenebeck压力值为58.6 MPa[15-16]。张庆[17]研究表明,花岗岩的起裂压力为20.4 MPa。一般情况下,干热岩储层压裂应优先使其原生裂隙张开,次之再考虑压裂岩石本身制造新的裂隙系统。综合上述信息,将储层压裂门限值指标划分为3个等级: <15 MPa,好; 15~30 MPa,中; >30 MPa,差。

2.3.4 天然裂隙发育情况

天然裂隙类型主要用来预测压裂后裂隙系统发展情况,可通过岩心、测井或露头分析获得。干热岩体天然裂隙发育情况直接关乎压裂的难易程度,但干热岩体不应发育较大断层,较大的断层易形成储层短路,造成人工造储失败。因此,将天然裂隙发育情况指标划分为3级: 发育但无较大断层,好; 较发育,中; 不发育或发育较大断层,差。

2.3.5 可压裂体积

可压裂的干热岩岩体体积即人工激发储层体积,是计算干热岩可利用资源量的直接依据。国际上普遍认为理想经济的EGS工程,激发储层体积应达到0.1 km3,有效热交换面积应达到100万m2。目前而言,国际上很多EGS工程储层激发体积已远远超过0.1 km3的目标,但热储有效换热面积距商业化的要求还有一定的差距,主要原因在于激发过程中对裂隙系统的控制还不够理想[18-19]。美国芬顿山的经验表明,采用水力加压法可以在足够大的岩石体积中(>1 km3)创建开放的裂隙网络,以维持长期热能提取。现有EGS工程人工储层压裂体积多在1~2 km3之间,因此,将可压裂干热岩体积指标划分为3级: >2 km3,好; 1~2 km3,中; <1 km3,差。

2.3.6 场地资源使用寿命

该指标为场地资源、装机容量和设备选型的综合考量指标。世界上几个老地热项目已经运行超过30 a,而且大多数对未来地热项目的规划都假设每个电厂至少会运行30 a。赵阳升等[20]按照MIT高温岩体地热开发模型,预测羊八井热田、云南腾冲高温岩体和海南琼北高温岩体地热电站有效使用寿命均在100 a以上。因此,将场地资源使用寿命指标划分为3个等级: >100 a,好; 30~100 a,中; <30 a,差。

2.4 经济性指标

经济性指标层主要包括土地利用现状、场地施工条件、水源保障程度和发电并网条件4个指标。

2.4.1 土地利用现状

一方面干热岩勘探开发工程施工要占用一定面积的土地,需考虑土地准入问题; 另一方面工程施工易产生噪声或微地震等不利影响,不能建设在人口密集区。因此,需对土地利用状况进行评价,将此指标分为3个等级: 未利用土地,好; 牧草地、林地、耕地和园地,中; 居民点、工矿用地、交通用地和宗教用地,差。

2.4.2 场地施工条件

场地施工条件主要考虑场地是否具备大型施工车辆通行条件和大型机械施工条件。将此指标分为3个等级: 施工车辆可通行、易施工,好; 需修路方可通行、施工场地需投入少量资金平整,中; 不易通行、不具备施工条件或投资额巨大,差。

2.4.3 水源保障程度

水源保障程度是评价场地施工能否满足干热岩开发利用过程中钻探、压裂和开发水源条件的指标。将此指标分为3个等级: 具备,好; 可协调解决,基本具备,中; 不具备,差。

2.4.4 发电并网条件

干热岩开发利用的主要方式是发电,发电能否并网是干热岩场地选址的基本条件。将此指标分为3个等级: 具备,好; 可协调解决,基本具备,中; 不具备,差。

3 评价方法

3.1 评价方法选取

依据本次建立的干热岩勘查开发工程场地选址评价指标体系(表2),采用层次分析-综合评分法进行评价。评价时,先依据层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)求出各指标权重,再进行综合评分,计算公式为

(1)

式中:P为干热岩勘查开发场地选址评价综合评分值;n为评价指标的总数;Pi为第i个评价指标的给定指数值,每个评价指标根据评价等级定为3级,依据“好”、“中”、“差”分别赋值为9、6、3;Ai为第i个评价指标的权重,根据AHP输出结果确定。

3.2 指标权重确定

本次评价指标具有明显的层次性,因此采用AHP确定评价指标权重。该方法又称多层次权重分析法,是应用网络系统理论和多目标综合评价方法提出的一种层次权重分析方法[21],将与评价(决策)有关的元素分解成目标、准则和方案等层次,在此基础上进行定性与定量相结合的评价方法,通过系统规划和评价将复杂现象和决策思维过程系统化、模型化、数量化。

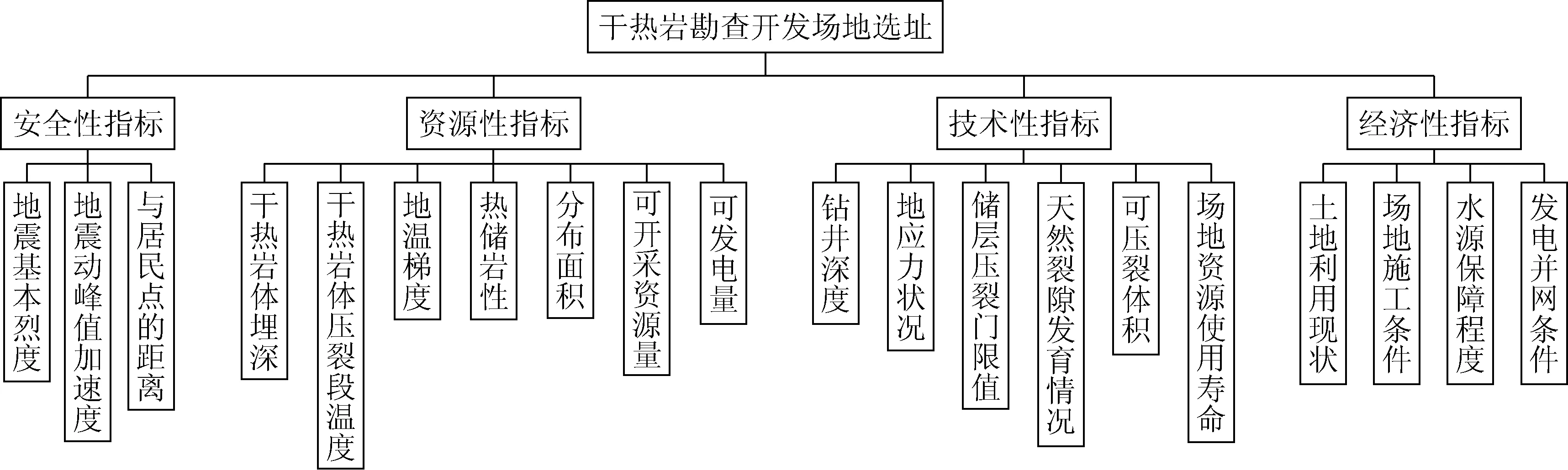

3.2.1 层次分析结构建立

依据前文所述干热岩勘查开发场地选址评价指标体系,结合AHP原理,可划分出层次结构如图2。其中第一层为目标层,第二层为准则层,第三层为方案层。

图2 干热岩勘查开发场地选址评价指标体系层次结构

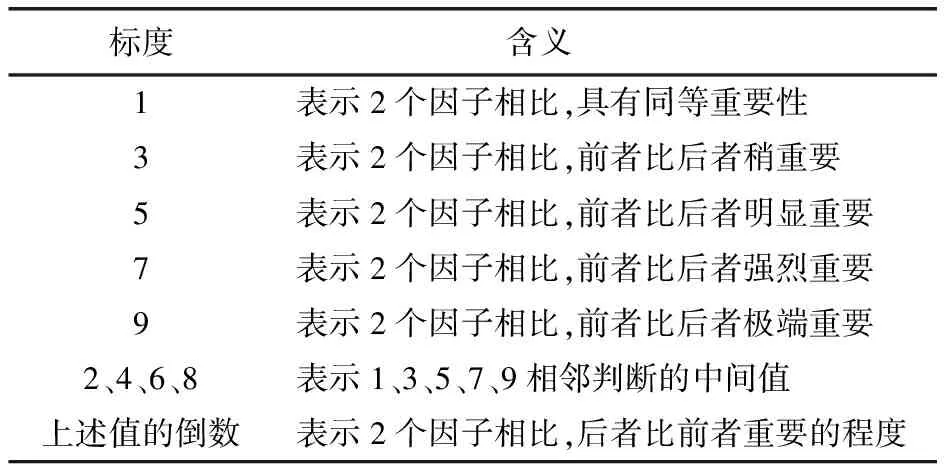

3.2.2 判断矩阵构建

依据建立的指标体系,通过各指标层和各单一指标相互之间重要性的对比,采用“1~9”标度对其进行赋值,建立重要性对比判断矩阵。计算方法为: 以A表示目标,其所支配的下一层因子为u1,u2,…,un,aij表示元素ui到uj相对于目标的重要性的比例标度,采用“1~9”标度对其进行赋值,标度含义如表3所示。

表3 “1~9”标度含义

由此对于目标A,由n个因子两两之间相对重要性的比较得到一个判断矩阵,即

(2)

3.2.3 相对权重计算

通过求解判断矩阵的最大特征根,得到相应的特征向量,进而得到每个指标对应的权重。计算方法为: 根据因子u1,u2,…,un,对于某一准则的判断矩阵A,求出其对于该准则的相对权重向量W=(w1,w2,…,wn)T。通过求解判断矩阵A的最大特征根λmax,得到相应的特征向量W,即

AW=λmaxW,

(3)

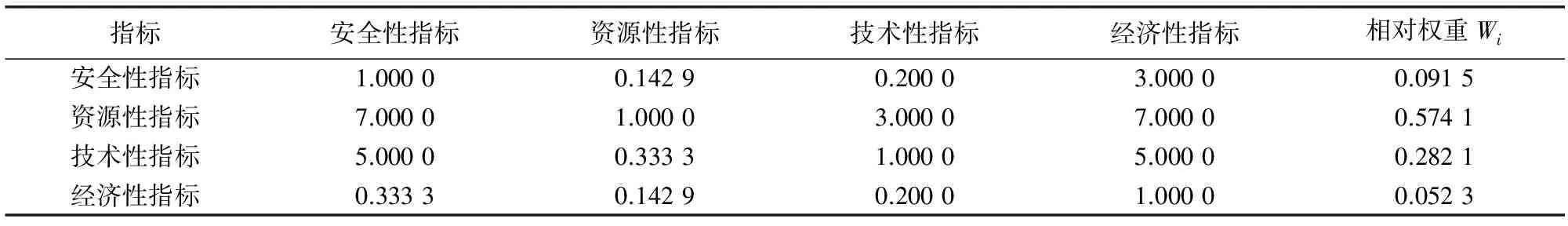

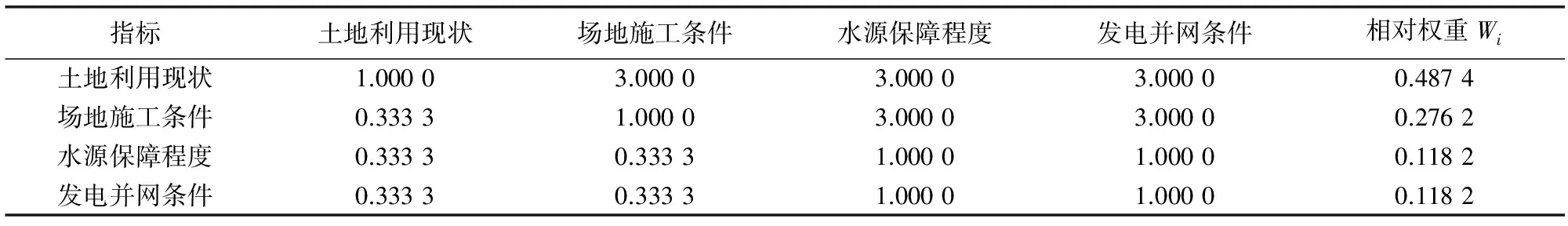

这时,W的分量(w1,w2,…,wn)就是相应于n个因子的权重。为确保评价层次排序的合理性,还需对判断矩阵的评定结果进行一致性检验。一致性较差时,需对矩阵进行重新调整。本文建立的判断矩阵和权重如表4—8。

表4 准则层指标重要性判断矩阵与权重(λmax=4.228 1)

表5 方案层安全性指标重要性判断矩阵与权重(λmax=3.000 0)

表6 方案层资源性指标重要性判断矩阵与权重(λmax=7.418 9)

表7 方案层技术性指标重要性判断矩阵与权重(λmax=6.608 3)

表8 方案层经济性指标重要性判断矩阵与权重(λmax=4.154 5)

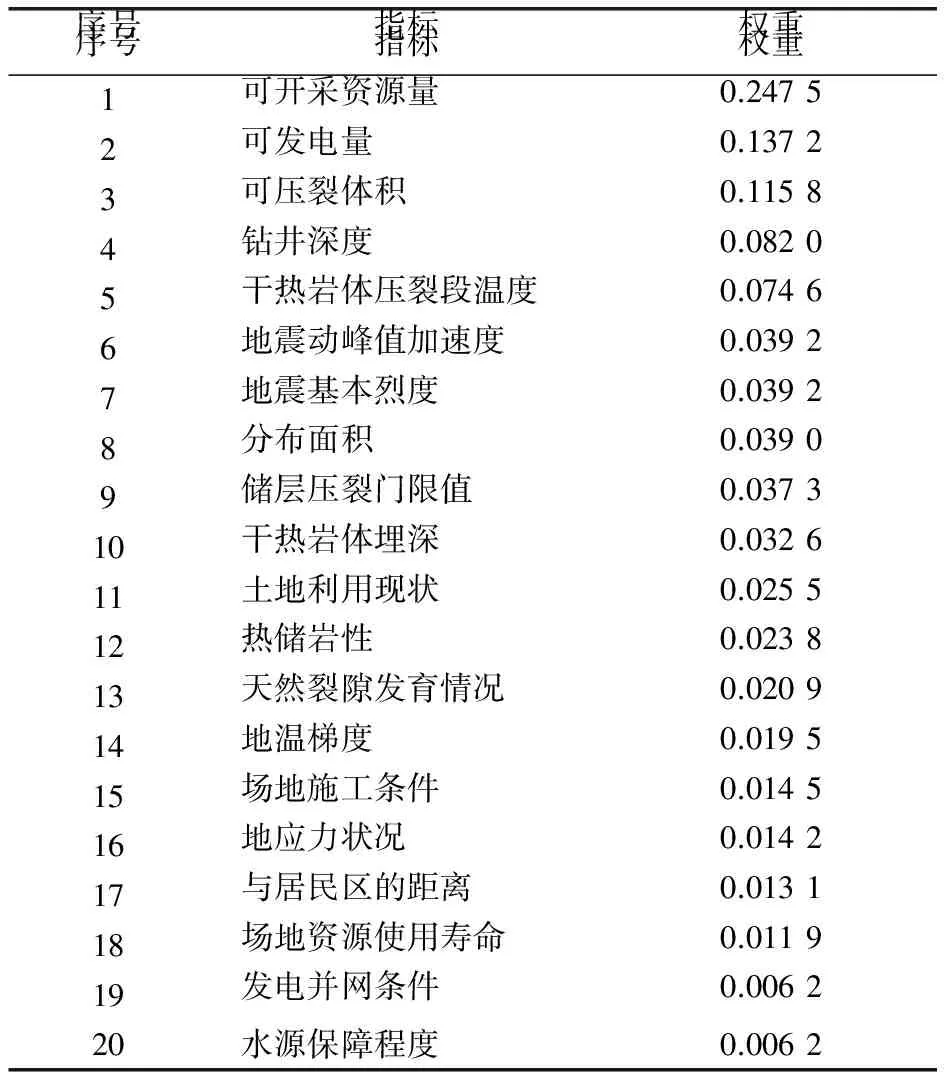

3.2.4 权重合成与排序

将各准则层下的指标权重进行加权计算,本次建立的干热岩勘查开发场地选址评价指标权重如表9所示。计算方法为: 假定已求出第k-1层上n个元素相对于总目标的权重向量为

(4)

第k层上某一元素对第k-1层上各元素的相对权重向量为

(5)

则第k层上元素对总目标的合成权重为

(6)

进而可得递推合成权重为

W(k)=P(k)P(k-1)…W(k-1)。

(7)

表9 评价指标权重排序

4 结论与建议

(1)我国干热岩资源调查评价工作可划分为A—E 5个阶段,干热岩勘查开发工程场地选址属于场地级干热岩资源调查评价阶段,是干热岩勘查开发的关键阶段。

(2)从干热岩工程开发的角度看,拟选场地若满足干热岩开发利用需求,应具备以下4个条件: ①具有足够的干热岩资源开发潜力; ②具备干热岩钻探和储层压裂等技术条件; ③具有地质安全性; ④具有经济性。

(3)依据系统性、科学性、延续性、可比性、可操作性和可量化性原则,从资源、技术、安全和经济4个方面建立了工程场地选址评价指标体系,共包含4个指标层20个指标。其中,地质安全性评价指标层包括地震基本烈度、地震动峰值加速度和与民点的距离3个指标; 资源性指标层包括干热岩体埋深、干热岩体压裂段温度、地温梯度、热储岩性、分布面积、可开采资源量和可发电量7个指标; 技术性指标层主要包括钻井深度、地应力状况、储层压裂门限值、天然裂隙发育情况、可压裂体积和场地资源使用寿命6个指标; 经济性指标层主要包括土地利用现状、场地施工条件、水源保障程度和发电并网条件4个指标。

(4)基于层次分析法,计算了各评价指标的权重,并提出了基于层次分析-综合评分法的干热岩勘查开发工程场地选址评价方法。

本文研究偏重于理论方面,下一步应选取典型开发利用场地开展案例研究,并通过实际案例研究进一步改进,以便更好地支撑干热岩开发利用工程实践。

参考文献:

[1] MIT.The future of geothermal energy:Impact of enhanced geothermal systems (EGS) on the United States in the 21st Century[R].Boston,MA,USA:Massachusetts Institute of Technology,2006:372.

[2] 蔺文静,王凤元,甘浩男,等.福建漳州干热岩资源选址与开发前景分析[J].科技导报,2015,33(19):28-34.

[3] 苏正,王晓星,胡剑,等.我国增强型地热系统选址问题探讨[J].地球物理学进展,2014,29(1):386-391.

[4] 李福.海南陵水地区深层干热岩地热发电项目的勘查选址[J].地热能,2010(3):21-27.

[5] 张杨.干热岩形成机理及开发潜力研究: 以松辽盆地为例[D].西安:长安大学,2016.

[6] 张森琦,贾小丰,李胜涛,等.青藏高原北缘重点区1∶5万水文地质(干热岩)调查报告[R].保定:中国地质调查局水文地质环境地质调查中心,2016.

[7] 中国地震地球物理研究所,中国地震灾害防御中心,中国地震局工程力学研究所,等.GB 18306—2015中国地震动参数区划图[S].北京:中国标准出版社,2016.

[8] 中国环境科学研究院固体所.GB 18598—2001危险废物填埋污染控制标准[S].北京:中国标准出版社,2002.

[9] 苏州热工研究院有限公司,环境保护部核与辐射安全中心.GB 6249—2011核动力厂环境辐射防护规定[S].北京:中国标准出版社,2011.

[10] 《地球科学大辞典》编委会.地球科学大辞典·应用学科卷[M].北京:地质出版社,2005.

[11] 王贵玲,马峰,蔺文静,等.干热岩资源开发工程储层激发研究进展[J].科技导报,2015,33(11):103-107.

[12] 陆川,王贵玲.干热岩研究现状与展望[J].科技导报,2015,33(19):13-21.

[13] Beardsmore G,Budd A,Huddlestone-Holmes C,et al.Country update-Australia[C]//Proceedings World Geothermal Congress 2015.Melbourne,Australia:[s.n.],2015:11.

[14] Song Y,Lee T J,Jeon J,et al.Background and progress of the Korean EGS pilot project[C]//Proceedings World Geothermal Congress 2015.Melbourne,Australia:[s.n.],2015:5.

[15] 许天福,张延军,曾昭发,等.增强型地热系统(干热岩)开发技术进展[J].科技导报,2012,30(32):42-45.

[16] 马峰,王潇媛,王贵玲,等.浅层地热能与干热岩资源潜力及其开发前景对比分析[J].科技导报,2015,33(19):49-53.

[17] 张庆.增强型地热系统人工压裂机理研究及应用[D].长春:吉林大学,2014.

[18] 曾玉超,苏正,吴能友,等.增强型地热系统储层试验与性能特征研究进展[J].矿业研究与开发,2012,32(3):22-27,63.

[19] 康玲,王时龙,李川.增强地热系统EGS的人工热储技术[J].机械设计与制造,2008(9):141-143.

[20] 赵阳升,万志军,康建荣.高温岩体地热开发导论[M].北京:科学出版社,2004.

[21] Saaty T L.Modeling unstructured decision problems:The theory of analytical hierarchies[J].Mathem Comp Simul,1978,20(3):147-158.