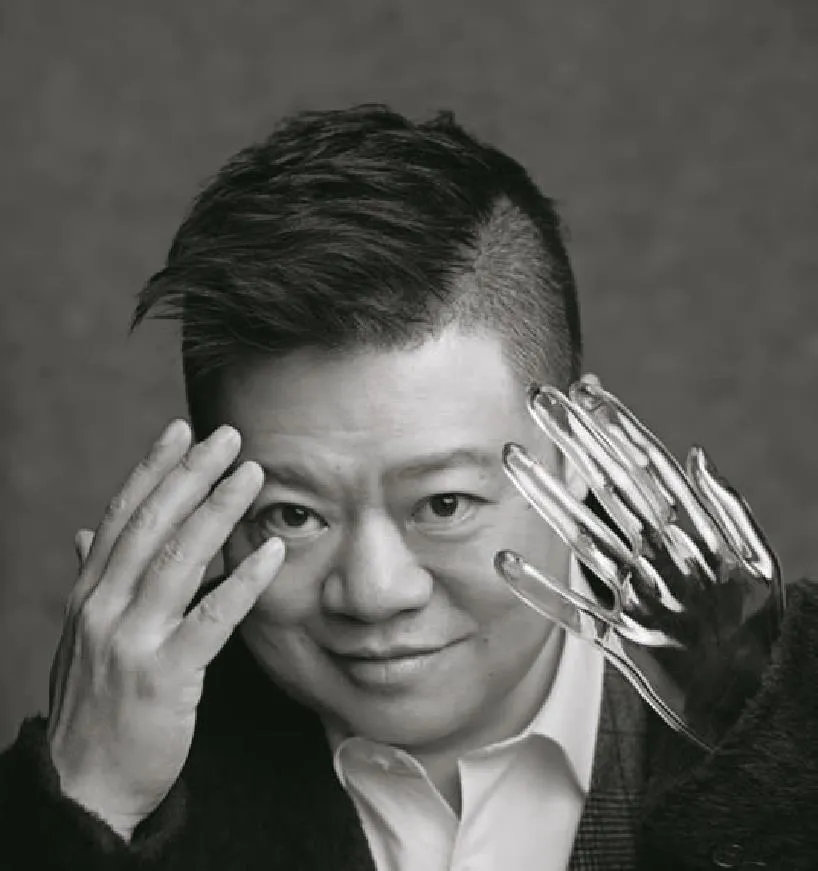

马东钝器锋利

2018-04-26谢梦遥

文|谢梦遥

采访|谢梦遥 魏雨帆

编辑|张薇

造型|逛逛

化妆|万诗君(东田造型,M.A.C彩妆)

作为2017年最爆款综艺的主持人与主创者,他创造了全新的文化现象,他用“欢愉度”迎合了大众,也引导着时代的审美。

——奥迪说

从《奇葩说》到《饭局的诱惑》,他以一个60后的敏锐网感开创了网络综艺的先河,一手打造的《奇葩说》更是成为2017年现象级网络综艺——以辩论的形式探讨具体而微的道德困境,在矛盾对立之后实现的却是倾听与和解。

都是“奇葩”。

头发遮住半边脸的非主流高中退学生;在网上更新“死亡日记”的胃癌晚期患者;敢给总理写信的前乡党委书记;号称愿掏千万元征婚的富翁……他们都来了。

节目尺度很大。与此对应的,是马东的温情。他经常在节目中感动得掉眼泪。当然现在回顾起来,他是不会承认请那些“奇葩”来,是为了突破尺度。“这个东西怎么没人聊过,”他对《人物》回忆,他就是好奇,想聊聊而已。上纲上线,赋予价值,不是他的话语风格。

那位高中退学生首次登上电视访谈,因为他的某些惊世骇俗的观点,他正在成为整个主流社会的众矢之的。节目不求批判也无意褒扬,只求呈现,但马东承认,他内心是有立场的。“喜欢他那个劲儿,我肯定是鼓励他的。”他对《人物》回忆。

他设计了一段开场白,拿来一个装满水的玻璃杯子,揉一个纸团丢进去。“大家看到这个会想到什么?这是一个年轻人,他想到的,是《杯中窥人》。”接下来,17岁的韩寒出场了。

等一等,你不会以为这是《奇葩说》的现场吧?

那是1999年,马东电视生涯的起点,在湖南卫视做《有话好说》的主持人。在那个仅10名编导的小型栏目组里,他和绝大多数人一样,是个编外人员,但选题大多依着他的兴趣来。韩寒、陆幼青、李昌平等受邀而来的嘉宾都是他欣赏的人。与布景华丽、字幕花哨的《奇葩说》不同,那是一个严肃对话节目。近20年前,“奇葩”这个词尚未成为流行语,但不可否认,换一种包装形式,当年的某些受访者,也是《奇葩说》的候选人。

如今马东看起来像是完全换了一个人。他是2017年最爆款综艺的主持人与主创者——这档诞生于3年前的节目已经做第四季,仍然有着鲜活的生命力与庞大的观众群,并有了衍生系列的《奇葩来了》、《奇葩大会》。他是拥有数百员工的内容公司米未传媒的创始人和老板,这个公司的触角已经伸向付费音频、游戏与电商。比起1999年《有话好说》里的那个他,马东老了近20岁,瘦了一些,但感觉上反而更年轻了,他在《奇葩说》穿着马戏团演出服一般大胆、戏剧化的服装熟练地使用网络语态插科打诨,谈论当下年轻人最感兴趣的话题。

用几年的时光,马东创造了全新的文化现象。《奇葩说》令近年来在大学校园逐渐冷寂的辩论赛,重新成为舞台中央的热门竞技,前三季冠军马薇薇、邱晨、黄执中均是来自华语辩论圈的大神级人物。辩论只是形式,《奇葩说》终究是个综艺节目,它每期邀请流量明星坐镇,即便他们发言甚少、质量不高。它擅用一切无厘头的搞笑,曾经导师三人组的名字是“马晓康”——这毫无意义只是摘取了每个人名中一字,但只要马东例行带头喊出来,全场就笑成一片。

《奇葩说》似乎不止是一个综艺节目,参与者从正反两方讨论由一个具体命题而产生的道德困境。大部分是来自于生活工作中的选择题,也有诸如“是否要打碎一个外星的蛋”这样异想天开的脑洞题,但即便后类辩题,也终能与现实接轨。取胜固然重要,通过分享与激辩,智慧与普世价值在传递。一些综艺为了好看刻意制造一些本不存在的冲突桥段,《奇葩说》在矛盾对立之后实现的却是倾听与和解。

进入2017年的最后3个月,就连马东本人也变成了一种文化现象。首先是许知远《十三邀》的访谈中,他轻描淡写地化解了许知远灵魂拷问式的追问,令后者几度语噎。那个访谈因为两人的极致反差而流传甚广。一开始,网络的讽刺集中于许知远知识分子式的迂腐与提问技巧的欠缺,但慢慢地,另一些声音也出现了,马东被看成了许知远的对立面,一个语言控制大师,一个趋利避害的精明的生意人,一个轻易向粗鄙时代妥协的世俗意义上的成功者。再后来,讽刺类脱口秀《恶毒梁欢秀》将马东定义为犬儒主义者,节目复盘了那场访谈中的对话,并举出马东最欠妥贴的玩笑话语比如“看到特别积极的人就想发笑”,进行了猛烈批判。

两场风波,米未内部视之为潜在的公关危机,相关同事去征求马东意见如何回应,他态度轻松地摇了摇头。不仅是面对大众,他甚至没有和办公室里的任何人主动聊起过这些争议。

纵观公众这一年对马东的认可与批判,无法构成相提并论的比例,但依然是个有趣的存在,具有反智倾向的综艺节目不胜枚举,《奇葩说》相较品位高级得多,为什么反而是马东,遭到了许知远式的终极诘问,甚至被人扣上了犬儒主义的帽子?

很多时候面对采访,马东会变成一个滴水不漏的话术高手。如果你问他如何看待尺度,他会说从来不去想因尺度大小而去做节目,还是要“符合内容逻辑本身自己的规律”。问及这些年他是不是越来越谨慎了,他会用星座回答你,“没有啊,我上升是射手,所以我觉得我30岁以后就跟开了挂似的。”问《奇葩说》的价值主张是什么,他会告诉你,“价值主张是一个不需要放在脑子里的事,就是你没有办法去先想,有时候当然你会先想,但是这东西不用拿出来说。”这是一个严肃节目最坏的年代吗,他愉快地眨眨眼睛:“我不在意这事,你别给我挖坑,我根本不关心这个话题。”

有些时刻,你感觉就要触及到那些深层话题了,他打个哈哈就绕开了。谈及综艺节目本身是否存在审美,“当然了,毫无疑问,”他仿佛不经思考就说了出来,如果你期待着接下来的深刻论述你将失望了,话题突然转向,“欢愉度就是最大的审美”。

他主动说起,脑洞题对娱乐节目来说未必是个好的选择。那么是因为脑洞题脱离了日常的琐碎,所以更容易触碰那些宏大却危险的终极命题吗?他笑起来,“这个世界上哪有终极的东西,终极的东西都是拿来自我缠绕的。”

许多和马东打过交道的记者都有这样的感觉,马东是个危险嗅觉专家,他很清楚他在应对什么问题,以及不加思索地如实回答会带来怎样的后果。他深知一个综艺节目的成功,不是个人英雄主义驱动的勇敢者游戏。

面对记者,他也会说一些乍听起来让人感到困惑的话。奇葩说第二季有两期节目被下架之后的一次采访中,马东表达了对广电总局的感谢,事实上他的原话是,“不仅仅是感谢,是我对广电总局的尊重。”“他们并不是胡子眉毛一把抓,如果他真是那样,可以把我整个都撤掉,他不是,他不是为了自己的部门利益,相关的领导真的不是那么想。”他解释道,“站在他那个位置做平衡,他们是最难的,但是他们还是充分地运用了智慧。”

事实上,如果仔细观察他在采访中的说话模式,你会发现,他对任何定义的预设保持警惕,第一反应是先反驳了再说。“没有”,是他的口头禅。他会瞥向记者的录音笔,然后直白地说,“因为你录着音,所以我老在想,我给你回答的是不准确的。”

如果你问他是否认为自己本质上和罗振宇是同一类人,他会说“本质”这个词不可靠,“你所认识的那个人的本质是真的吗?你凭什么认为你能看到人家的本质?”甚至对于“是否有中年危机”这种近乎于暖场的问题,他也会首先厘清概念,反问“中年危机指的是什么呢?”大概是从来不会有受访者这样反问,这个问题差点噎住了记者。“我觉得中年危机是一种普遍状态的描述,它不应该是在医学上有明确界定的一种症状吧,所以可能每个人的中年危机都不一样。难道没有青年危机吗?没有少年危机吗?”马东说。

其实,马东可以是一个异常坦诚的回答者。比如《人物》谈及辩论,换做旁人可能会借题发挥,毕竟将其作为一个话题点有利无害,马东只是淡淡地承认,从无辩论情结,也并不关注技术,“做主持人的人其实不会对辩论感兴趣的,因为主持人是调和关系,让一切顺利发展,和辩论那种你死我活的逻辑不太一样。”

很多年长者愿意将过往经历诗意化,但马东并无这种倾向。“有的人需要通过过去的苦难来获得一种自我价值,我没这个需求。”谈及80年代末至90年代初他在澳大利亚留学工作度过的8年,和面对许知远时一样,他对《人物》再次表示没有什么感觉。那几年他只与父母有过几次相见,艰难时曾打过一份揉袋鼠睾丸皮的临时工,“多丢人啊。”他用一个玩笑,草草地结束了对那段岁月的回忆。

他消耗问题的速度非常快,在任何话题上难以停留,但说到《有话好说》那个节目时,他的语速慢了下来。在《人物》近3小时的采访里,他用了最长的时间进行那段讲述,“湖南的经历对我很重要。”那是近20年前的事情了。

韩寒的那期录制很成功。副台长坐在机房里审片子,笑得前仰后合。“哈哈哈,好呀,哈哈哈哈,好。”笑完之后,决定是,“不行。”片子导向不对,还是被毙了。至于韩寒上央视《对话》节目——那段他被众人批判的视频直至现在还时不时被网友翻出来,已经是这之后的事情了。

23亿

《奇葩说》四季在爱奇艺平台的播放量超过了23亿次。做到了第四季,这档节目仍然有着鲜活的生命力与庞大的观众群 ,并有了衍生系列的《奇葩来了》、《奇葩大会》。

当时,马东没有太过失落,“在我们没有播出的节目里,那不算什么。”

服装提供|西装套装及衬衫 Canali

那时候脑子里面有“新闻理想”这个词吗?

“没有。”他的第一反应总是这个词。“但是很清楚的一点就是说,我印象当中,我跟我制片人说,这节目要想做好,就得拿自己当中央台做,你可千万别觉得只有湖南的事咱们能做。”

《有话好说》有时会做一些根本算不上新闻的选题。有一期他们进了农村,拍了个叫隆求喜的少年。那孩子在近亲结婚的家庭长大,母亲是侏儒,妹妹是智障。他6岁那年,父亲去世了。他家住在村里的一个破庙里,马东去他家里看,只有一个席子,两块砖支着一口破锅。那孩子靠着要饭以及同学的接济考上了中专。

马东不知道他为什么要做这个故事,他感到了巨大震撼,那种贫穷超乎了他的想象。他们找了理由,隆求喜中专考试考了全校第三,似乎是个励志故事。但单纯地,“我就是想把这种贫穷搬到电视上来,就是大家没见过这样的。”

《有话好说》最终被停播了,因为做了一期同性恋节目。接到通知的一刻,当着所有编导的面,32岁的马东哭了。“我也没做错什么,那种委屈在于说你让我重新干,我也还是这么干,所以没什么可抱怨的。”他对《人物》说。

之后他主持央视的《文化访谈录》,一连做了7年;他进入《挑战主持人》,“你可能委屈,有可能不服,但是你被淘汰了。”这句话成了他的标签;他成了春晚语言类节目总导演,坐到审查者的位置上;跳出体制,加入互联网企业爱奇艺。再次清零,创业,Boom!到了现在。

2017年印象最深的瞬间

没有哪个时刻更特殊。

眼前的马东,与当年的那个马东,是同一个人吗?

“当然是一个人了,这毫无疑问,肯定是一个人。”他露出惊讶的表情,好像假装没有听懂。继续追问,他只是简单地解释为角色自由。

在邱晨看来,作为一个体制内待过多年的人,马东并不是一个愤青,“给人感觉一点都不尖锐、不锋利”。他并不轻易发表观点。

马东经常会去邱晨等人家里谈工作、聊天。有一次喝着酒聊到深夜,他提到一位曾经的同事。因为负责审片的节目出了事,那个同事被降职,并调离了做实事的岗位。他从零做起,一点一点做成副处级干部,从来不是一个对抗者,但也会因无心之过面临这种突然的失去。他郁郁寡欢,短短几年后就癌症过世了。

邱晨记得,当马东讲述这个故事的时候,没有愤怒,没有绝望,没有表现出强烈地想改变什么。他似乎在谈论某种荒谬,但没有结论。“我觉得每个人其实都会珍藏若干个故事啊,在自己觉得难受的时候,或者在自己朋友觉得难受的时候,拿出来说一说。”邱晨说,“他其实都会拿那些珍藏的故事出来鼓励我们,就是无论如何,把这个事情做下去,是最重要的。”

面对《人物》的时候,马东没有提这段事。甚至,对于是否有某个故事影响了你的价值观这个问题,他的回答干脆是,“没有”。

他继续讲着隆求喜的故事。节目播出后,电视台收到分批而来的捐款,隆求喜的境况得到改善,在这过程中,马东也看着这个人的逐步变化。“每两个礼拜来一趟,说有没有我的汇款?就是跟来收保护费似的。”他母亲生病,但他不愿用这钱为她看病。

马东说,很多年以后,他在湖南卫视门口再次遇到了隆求喜。寒暄了几句之后,他就向他借钱。

“马哥,你能借我点钱吗?我说要多少钱呀?两千。我想做个小生意。我脑子就……我说不行,我不能借给你。1000行吗?不行。500?100?能给我50块钱吗?我说不能。我就进台里了。”就像马东讲述的其他故事一样,这个故事骤然而止没有结论,故事就是故事。“这就是我能看到一个媒体在一个人身上所产生的那种作用,我也不知道我们做的是对的还是错的……”

只是讲述这段故事时,他的声音越来越小,看起来,他有些难过。

(顾玥对本文亦有贡献)

2018年的愿望米未er的成长。