九寨沟地震震害特点及对贵州防震减灾工作的启示

2018-04-25纪星星罗祎浩陈本金

纪星星,罗祎浩,陈本金,郝 靖,梁 操

(1.贵州省地震局,贵州 贵阳 550001;2.贵州省工程防震研究院,贵州 贵阳 550001)

2017年08月08日21时19分46秒在四川省北部阿坝州九寨沟县发生7.0级地震,本次地震造成四川九寨沟、松潘、黑水、汶川、若尔盖,甘肃文县、舟曲等多个县的人员伤亡与财产损失,引发多处山体滑坡、崩塌,导致交通、电力、通信等生命线工程严重破坏。震后贵州省地震局立即启动地震应急预案,第一时间派出由5人组成的现场工作队赶赴灾区参与应急救援工作,并参与了部分灾区灾害调查和烈度评估,通过调查,发现本次地震虽然震级较大,但地震造成的建筑物破坏相对较轻、人员伤亡相对较少、地质灾害较重。贵州与九寨沟地区的地貌相似,均属于喀斯特地貌,当地民居多位于有断裂经过的河谷之中,且贵州的山地旅游资源丰富,大量的景点处于高山河谷之中,如荔波的小七孔、西江千户苗寨、黄果树瀑布景区等。在地震活动强度方面,贵州属于中强地震活动相对活跃的地区之一,历史上共记录到46次4.7级以上破坏性地震,其中3次6级以上地震[1],最大的一次地震是1875年6月8日发生在罗甸县的6.5级地震[2-3]。并且贵州素有“小震致灾,小震大灾”的特点[4],地震发生后次生地质灾害极为严重。本文通过对九寨沟7.0级地震灾害特征进行分析整理,结合贵州省实际,探讨今后贵州省在防震减灾工作中可以借鉴的经验。

1 九寨沟7.0级地震概况

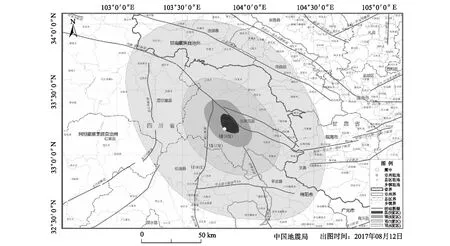

2017年08月08日21时19分46秒在四川省北部阿坝州九寨沟县)发生7.0级地震,震源深度20 km。震中位于九寨沟核心景区西部5 km处比芒村(N33.2°,E103.82°)(参见图1)。本次地震为典型的主震—余震型,主震发生后,截至8月12日8时,共记录到余震总数为 2 903次,其中6.0~6.9级地震0次,5.0~5.9级0次,4.0~4.9级3次,3.0~3.9级26次,最大余震4.8级。地震造成25人死亡,525人受伤,5人失联,73 671间房屋不同程度受损(其中倒塌76间)。九寨沟地区属于巴颜喀拉地块东部的川西北断块,位于我国“南北地震带”的中段,自1876年以来,共发生6.0级以上地震15次,其中7.0级以上5次。区域主要断裂包括:玛曲—荷叶断裂、岷江断裂及虎牙断裂。玛曲—荷叶断裂整体呈NWW向展布,在文县、康县一带呈急剧向南凸出的弧形弯曲。断裂整体倾向北,倾角60°~80°,早期为逆冲性质,晚新生代之后具左旋走滑性质,东段曾于1879年7月1日发生8.0级文县大地震。岷江断裂沿松潘—漳腊—贡嘎岭一线近SN向展布,晚新生代以来,活动性较强,控制着松潘—漳腊第四系盆地的形成于发展。虎牙断裂呈NW向展布,经虎牙关至龙滴水,错切雪山断裂,沿三道片复式褶皱轴—贡嘎岭一线呈隐伏状断续出露,控制晚新生代及现代地貌,根据1976年松潘—平武7.2级地震的震源机制解资料,断裂具逆断兼左旋走滑性质[5]。

图1 四川九寨沟7.0级地震烈度图

2 九寨沟地震震害特征

2.1 不同烈度区房屋破坏

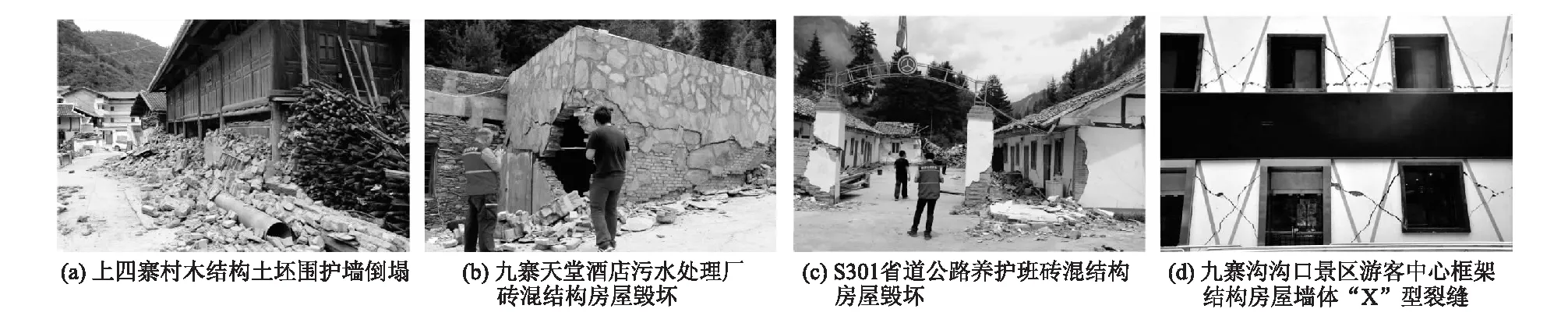

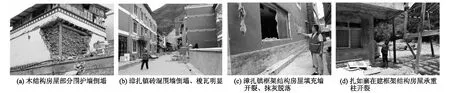

本次地震极震区为Ⅸ度区,涉及漳扎镇的上四寨村、郎寨村、九寨沟景区内树正寨等村寨及附近区域。Ⅸ度区少数木结构房屋倒塌毁坏,维护墙多数倒塌,贯穿性开裂现象普遍,梭、掉瓦普遍(参见图2a);砖混结构房屋部分毁坏,墙体X型裂缝贯通,多数墙体开裂明显,部分房屋地基开裂或轻微下沉(参见图2b-c);框架结构部分房屋出现柱体位错,少数出现断裂现象,填充墙部分出现X型裂缝贯通,墙体开裂、抹灰层脱落普遍(参见图2d)。Ⅷ度区涉及四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县漳扎镇、大录乡、黑河乡、陵江乡、马家乡。木结构房屋部分墙体倒塌、倾斜、变形,墙体贯穿性开裂现象普遍,梭、掉瓦普遍(参见图3a);砖混结构房屋部分毁坏,少数构造柱断裂、墙体开裂、位错,部分房屋地基轻微下沉(参见图3b);框架结构房屋梁柱结合部出现较大纵向、横向裂缝,填充墙裂缝较大,部分开裂、抹灰层脱落(参见图3c-d)。Ⅶ度区涉及四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县、若尔盖县、松潘县,绵阳市平武县。木结构房屋个别墙倒,部分墙体局部倒塌,多数墙体开裂,梭、掉瓦(参见图4a);砖混结构房屋个别墙体开裂严重,多数墙体轻微破坏或完好;框架结构房屋个别梁柱出现细微裂缝,少数填充墙开裂,少数填充墙抹灰层脱落。Ⅵ度区涉及四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县、若尔盖县、红原县、松潘县,绵阳市平武县;甘肃省陇南市文县,甘南藏族自治州舟曲县、迭部县,面积 14 006 km2。木结构房屋个别墙体开裂严重,旧裂缝开裂加宽;砖混结构房屋,个别墙体出现裂缝;框架结构房屋个别墙体出现细微裂纹,绝大多数基本完好。

图2 Ⅸ度区房屋典型破坏情况

图3 Ⅷ度区房屋典型破坏情况

图4 Ⅶ度区房屋典型破坏情况

图5 道路破坏情况

2.2 生命线工程震害

地震漳扎镇附近如意坝山体滑坡,致救援道路抢通后,数次被后续滑坡阻断(参见图5-a)。造成S301省道,九寨沟景区内多条道路路基开裂、沉陷,路面坍塌(参见图5-b)。九寨沟景区内山体滑坡导致通往熊猫海的道路阻断。通信系统震害。九寨沟地震造成九寨沟地区电信、移动及联通3大营运公司的总计535个基站中234个基站退服,同时造成联通松潘至九寨红岩沟本地传输中断,移动通讯的弓杠岭至会展中心光缆中断。九寨沟7.0级地震,造成阿坝电网110千伏川九线停运,九寨沟变电站主变压器报废,站内80%开关刀闸断裂损毁,同时35千伏南黄线停运。黄龙景区及周边 1 900余户居民家停电,九寨沟景区和县城失去主要供电电源。至8月10日22时30分,经过国网四川电力员工昼夜不停地抢修,110千伏九寨沟变电站恢复送电。

3 九寨沟地震震害特征分析

此次九寨沟地震共造成了25人死亡,5人失联,525人受伤, 73 671间房屋不同程度受损(其中倒塌76间),次生地质灾害频发,道路数次阻断,九寨沟景区遭受严重破坏,通信和电力系统瘫痪。通过总结分析,本文认为九寨沟地震震害具有如下几个特征:一是建筑物震害较轻;二是地震造成的人员伤亡较少;三是生命线工程恢复迅速。

3.1 建筑物震害较轻

通过调查和统计,本次地震造成了 73 671间房屋不同程度受损,其中倒塌的房屋只有76间。分析其原因,包括:①建筑物抗震性能较好。九寨沟地区属于我国“南北地震带”的中段,自1876年以来,共发生6.0级以上地震15次,其中7.0级以上5次。因为历史强震多发,当地居民具有较强的抗震意识,且2008年5月12日汶川地震之后,九寨沟地区新建房屋按照国家规定的Ⅷ度设防,新建建筑物抗震性能好。②灾区当地人口密度较小。九寨沟属于高山河谷地貌,当地属于藏族、羌族居住地,人口密度较小。③地震震动持续时间短且无较大余震发生。8月8日21时19分46秒7.0级主震发生后,最大余震为4.8级,由于没有较大的余震发生,结构受损的房屋未受到二次破坏,是本次房屋倒塌数量少的原因之一。

3.2 地震造成的人员伤亡较少

根据四川省地震局的统计,截至8月15日,地震共造成25人死亡,5人失联,525人受伤,其中重伤42人,轻伤483人,人员伤亡相对较轻。分析其原因包括:①建筑物受损轻。据统计,本次地震人员死亡原因可以归纳为两类:一是房屋附属设施破坏造成人员伤亡,包括装饰外墙、围墙、填充墙等,一共5人,占20%;二是地震地质灾害,包括地震造成的滑坡、滚石等,一共20人,占80%。由于建筑物抗震较好,房屋倒塌较少。是此次人员伤亡较少的重要原因。②发震时间是深夜。本次地震主震发生于8月8日21时19分46秒,此时游客多在休息或室内,由于建筑物倒塌少,从而减少了人员伤亡。由于是深夜,虽然极震区位于九寨沟景区,但景区内没人,避免了由于人员恐慌、拥挤和地质灾害造成的伤亡。③地质灾害未破坏居民点。此次地震虽然地质灾害较重,由于当地植被覆盖率高,滑坡、崩塌等未对居民点造成严重破坏。

3.3 生命线工程恢复迅速

此次地震造成了地质灾害 1 883处,总面积达8.11 km2,最大单体滑坡面积23.1×104m2 [10]。本次地震造成的滑坡密度较高,主要以中小型浅层滑坡和崩塌为主,空间上,沿北西—南东向呈带状分布,且沿公路、沟谷较为发育,滑坡及崩塌阻断交通。九寨沟地震及次生地质灾害导致了极震区交通、电力、通信中断,通信和电力在震后数小时之后就迅速恢复,由于九寨沟地区岩石较松散,切割较深,次生地质灾害严重,滑坡和崩塌频发,道路多次被阻断,均迅速抢通。这给物资运输和抗震救援工作提供了有力的支持。

4 九寨沟地震对贵州省防震减灾工作的启示

贵州与九寨沟具有相似的地貌特点,均属于典型喀斯特岩溶地区。河流发育,切割深,地质条件不稳定,地震引起的次生地质灾害较重。在地震背景上,贵州横跨鲜水河—滇东地震带、右江地震带和长江中游地震带。贵州历史上发生过三次6级以上地震[3,6-7],具有发生6级以上地震的地质构造背景。通过本次九寨沟地震的震害调查及应急救援工作,结合贵州实际总结出贵州省在未来防震减灾工作中应该学习的经验教训。

4.1 要切实提高建筑物抗震性能

贵州农村民居主要以土木结构、砖混结构房屋为主,框架结构房屋较少,并且还有相当数量的老旧土坯房屋仍在使用。按照之前的抗震设防标准,贵州很多地区属于不设防地区。加之贵州本身经济较为落后,导致农村民居抗震性能较差。近年来,随着农村民居工程、水库移民、工程搬迁、异地扶贫等工程,有部分农村民居达到了当地抗震设防要求,但所占比例较低。尤其是贵州西部,以垭都—紫云断裂为界,断裂东侧属于长江中游地震带,断裂西侧属于右江地震带和鲜水河—滇东地震带,贵州约80%的地震发生在垭都—紫云断裂西侧。在2015年颁布的第五代《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)中,贵州西部大部分地区属于Ⅶ度设防区。受南北地震带的影响,该地区构造发育,具有发生6级以上地震的背景[7]。同时西部由采煤而形成的采空区较多,地表不均匀沉降极易破坏房屋结构,降低房屋的抗震性能。例如2017年7月22日及8月8日,在六枝特区中寨移山村,由于采空区塌陷地震引起地表不均匀沉降,导致房屋开裂明显。因此,要进一步明确贵州乡镇及民居抗震设防政策和措施,结合贵州各地地震危险性和地质灾害特点,有重点、分批次地按照第五代《中国地震动参数区划图》给出的抗震设防要求,全面推进农村民居地震安全工程建设,提高贵州城乡民居地震安全性能。

4.2 有效实施交通管制

笔者随队参与了九寨沟地震现场应急工作,贵州省地震局地震现场工作队于8月8日晚从贵阳出发,8月9日早上7点左右到达四川省地震局。在指挥部报到之后,按照指挥部的要求,随即驱车前往九寨沟灾区。从成都市区前往高速公路的路上,隔离出的地震紧急救援通道,保障了地震救援队伍可以快速前往灾区,避免了早高峰的影响。茂县—松潘这条通往九寨沟的道路由于之前的滑坡,阻断道路,所有救援队伍进入九寨沟和九寨沟景区滞留游客撤离九寨沟均只能走江油—平武这条线。本着先疏散游客,后救援的思路。自江油便开始了交通管制。8月9日下午2点左右,S205省道只允许游客出九寨沟,任何后续的救援队伍均不能进入灾区。待景区游客疏散完毕,后续的救援队伍才沿S205省道进入九寨沟,避免了交通堵塞和形成群体事件影响社会稳定。本次地震发生后的交通管制为景区地震应急救援提供了宝贵的经验。但同时,由于交通管制方式单一、不够灵活,导致急需进入灾区的专业应急救援队伍无法及时赶往重灾区,所幸本次地震造成的人员伤亡较小,若是灾区已造成较重的人员伤亡,仍采用此种交通管制将会造成灾情的进一步扩大,同时也会大大降低应急救援的效率。贵州大部分居民生活中群山环绕的沟谷之中,地震后滑坡频发,极易造成道路阻断,使灾区形成“孤岛”。地震后,大量的救援力量要进入灾区参与救援,这需要省政府制定完善的地震应急预案,实施有效的交通管制,确保救援通道的有序和畅通,从而提高救援效率。

4.3 提高生命线工程的抗震能力和快速恢复能力

地震中生命线系统的抗震能力和快速恢复能力,对地震应急救援工作有着非常重大的意义。如2010年4月14日青海玉树7.1级地震,造成了G214国道、S308省道多处路基沉陷、多座桥梁破坏,通信设施毁坏,灾区停电近一周[8];2014年8月3日鲁甸6.5级地震造成部分道路阻断数日、通信系统至次日才全面恢复、部分变电站破坏断电[9],这些对当时的地震救援效率有着重大的影响。此次九寨沟地震及次生地质灾害导致了极震区交通、电力、通信中断,通信和电力在震后数小时之后就迅速恢复,道路也得到迅速抢通。生命线工程的快速恢复为地震应急救援提供有力的保障。贵州在地形地貌上与九寨沟颇为相似,地震后的地质灾害极易发生。且贵州大型水电站、超长隧道、大跨度的桥梁等重大工程众多。地震发生后,这些生命线工程在承担着抢险救灾服务和保障的重任,震后抢修受损的生命线工程,快速恢复其功能对减轻地震损失具有重要意义。因此,这需要政府部门加强对这种重大工程的震前设防工作,要求其严格按照标准进行抗震设防。同时提前做个各方面的协调和准备工作,努力在地震发生后可以迅速恢复生命线工程,为应急救援提供保障。

5 结论

通过调查分析认为,九寨沟地震震害具有如下几个特征:一是建筑物震害较轻;二是地震造成的人员伤亡较少;三是地质灾害较重。贵州在今后的抗震设防工作中,需要进一步推进第五代区划图的实施,提高建筑物的抗震能力;要加强地震应急预案工作,确保地震后可以实施有效的交通管制工作;要加强生命线工程的抗震能力和快速恢复能力。

致谢:感谢贵州省地震局王尚彦局长对本文的指导,感谢四川省地震局梁厚朗及重庆市地震局王宏超提供的部分资料。

[1] 王尚彦.贵州地震的分布特征[J]贵州科学,2012(2):82-85.

[2] 陈仁法,杨廉法. 1875年桂西黔南地震考[J].华南地震,1987, 7(1): 39-47.

[3] 罗远模,张晓东,徐祥,等. 1875年6月8日贵州罗甸地震再考证[J].贵州地质, 2009,26(4):299-305.

[4] 王尚彦. 我国西部岩溶山区“小震大灾”现象的原因分析[J]. 科技资讯, 2013(3):133-133.

[5] 李渝生, 黄超, 易树健,等. 九寨沟7.0级地震的地震断裂及震源破裂的构造动力学机理研究[J]. 工程地质学报, 2017(4).

[6] 梁 操,纪星星,郝 婧,等. 1948 年 10 月 9 日贵州省威宁地震研究[J].贵州科学,2016,34(5):69-74.

[7] 王尚彦, 张贤文, 梁操,等. 贵州破坏性地震研究[J]. 贵州科学, 2017, 35(3):44-47.

[8] 秦松涛, 李智敏, 谭明,等. 青海玉树7.1级地震震害特点分析及启示[J]. 灾害学, 2010, 25(3):65-70.

[9] 刘爱文, 帅向华, 吕红山,等. 鲁甸地震生命线工程震害特点及应急抢修[J]. 震灾防御技术, 2014, 9(3):359-367.

[10] 戴岚欣, 许强, 范宣梅,等. 2017年8月8日四川九寨沟地震诱发地质灾害空间分布规律及易发性评价初步研究[J]. 工程地质学报, 2017, 25(4):1151-1164.