共享单车与公共自行车的互补性研究

—— 以南京市为例

2018-04-25南京审计大学张寒冰王怡然解浩东

南京审计大学 张寒冰 王怡然 解浩东

2017年底,由三家运行公司组成的南京市公共自行车系统基本实现了城市全覆盖,投放量为6.2万左右。在公共自行车规模扩张的同时,创新型单车服务模式——共享单车开始入驻南京,抢占出行市场。在共享单车的大力冲击下,去年11月份,南京市开始推行电子围栏式无桩公共自行车系统,改变传统停放机制,以挽留更多的用户。针对共享单车服务混乱管理的现状,南京政府实施了禁投、上牌、买保险等措施,规范单车企业的投放与管理,共享单车系统逐渐步入正轨。目前,约9万辆的公共自行车与31万辆的共享单车,共同构成了南京市的单车服务系统。两种单车服务系统因存在替代性,面临着竞争的尴尬局面,在地域分配上也多有重叠,造成城市交通规划的低效化。如何缓解两种单车服务的竞争局面,如何帮助两种单车服务模式扬长避短,成为了亟待解决的问题。

1 单车服务系统的发展

自行车作为代步工具用于出租的概念起源于欧洲。20世纪60年代,荷兰阿姆斯特丹的一个无政府主义组织推出了“白色自行车计划”(即将自行车免费提供给市民使用),自此“公共自行车”正式诞生。2007年,我国正式引进公共自行车系统,首先在北京、杭州等地开展试点,之后逐步向全国其他城市扩展。但在其推进的过程中,出现了需求与供给不对称,包括使用量与投放量的不匹配、区域调度的不合理,这一问题展露出的商机催生了新型单车服务——共享单车。2014年,ofo提出了“共享单车”的概念,但只局限在大学校园里出行使用。很快,以公众为服务群体的共享单车出现了,截至2016年,摩拜、ofo、小蓝、优拜等单车品牌诞生并成功进行了市场融资。

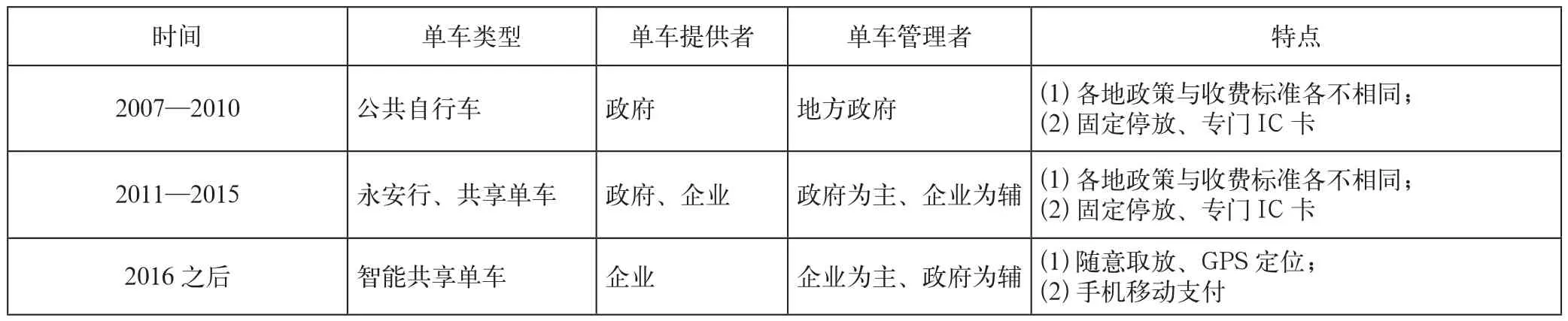

就我国的单车服务系统而言,其发展历程可简单分为三个阶段,如表1所示。

表1 单车服务系统发展历程

2014年之前,单车租赁系统一直采用传统公共自行车模式,即以政府为主导,各地政府分别实施管理。进入2015年,企业开始逐渐取代政府成为主要的单车服务提供者,以互联网经济的发展为依托,开启智能共享单车时代。

2 调研分析——南京市单车市场的现状及管理问题

为深入了解南京市单车服务市场的现状,本团队进行了走访调查。面访问卷调查与网络问卷调查共发放500份,回收500份,有效样本共计474份。

2.1 基本情况

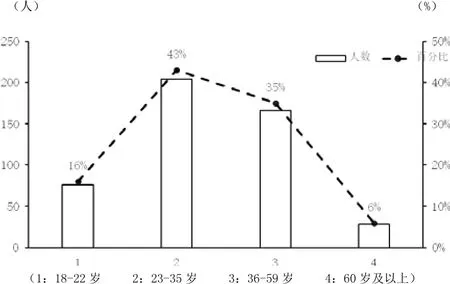

调查者包括男性244人,女性230人,共计474人。从本次市场调研的结果来看,20~59岁人数占使用人数近九成的比例,这部分人一般拥有经济来源且是社会主要劳动力,短途出行频繁,因而对于单车的需求高于其他年龄段。此外,相较于30岁以上用户偏向于公共自行车系统,ofo与摩拜单车等互联网新兴共享单车用户则主要为年轻人,其中25岁之下用户ofo最多,而25~35岁用户选择摩拜单车的占多数,如图1所示。

图1 年龄分布

2.2 使用情况

共享单车作为绿色环保的交通工具,与国家生态文明建设的理念相切合,深受人们的青睐,成为取代租车的重要短途交通工具。市场调查结果显示,近40%的消费者的单次使用时间在1~2小时,31%的消费者在1小时之内,只有两成被调查者的骑行时间达到2小时以上。由此可见,大多数用户单次使用自行车的时间在2小时之内,这为企业投放地点的选择提高参考,比如像地铁口、小区、学校等是投放单车的首选区域,如图2所示。

图2 使用时间分布

2.3 存在问题

在共享单车造成的问题这一方面,主要包括随意破坏占有单车、不遵守交通法规、乱停乱放等。这些都说明政府对共享单车的监管力度不够,造成了负外部性,引起市场失灵。而公共自行车系统方面,站点设置不合理的问题最为突出,导致用户流失严重。因此,如何规范单车市场,使共享单车与公共自行车扬长避短,协同服务于居民出行,应当是重点研究的问题。

2.4 使用选择

在公共自行车和共享单车的使用选择上,不足两成的受访者倾向于公共自行车,其余均选择了共享单车。

共享单车解决了“最后一公里”的难题,并且随用随停,不受地点限制,比之前固定桩位的公共自行车更具有吸引力。虽然公共自行车也开始推行无桩系统,挽回了部分用户,但获得民众的使用认同需要一定的时间。因此,公共自行车市场被挤压,供大于求,多余的公共自行车急需合理的安排。

对于公共自行车,价格低廉、骑行舒适是它最大的优势,但办卡租借流程复杂、桩位固定、站点不密集和车辆调配不及时等问题限制了其主要用户为熟悉路段的市民或者长期居住人群。共享单车的存在正好弥补了公共自行车存在的缺点,注册流程简单、停放点随意使得短期居住者、上班族以及游客更倾向于共享单车。

3 互补规划的可行性研究与建议

调研结果再次证实,单车租赁的目的多集中于解决“最后一公里”问题,即便公共自行车网点设置再多,依然鞭长莫及,取车停车并不便捷。在这种情况下,共享单车就发挥了极大的用处。第一,共享单车的便利程度极高,无需办卡,随时随地可付费租用, 到达目的地后即可停放并可通过手机完成换车手续。第二,在现代交通系统上,依赖铁路建设的飞速发展,中长途出行方式逐渐完善。相应的短途出行需求亟待解决,当前的公共自行车系统以及地铁建设无法实现道路全面覆盖,共享单车的出现很好的填补了空缺,促进了城市交通结构的优化。第三,这种低碳出行方式十分契合国家建设生态环境的要求,得到了政府的支持,同时也满足了民众锻炼身体的需求。

共享单车与公共自行车一样以提供公共服务为方向,因而具有很强的公共性,同时企业的介入为其添上了经济色彩。由本文分析可知,企业充当公共服务提供者造成了整个单车市场的无秩序化。单车市场失灵,原因之一便是企业为抢占市场,盲目扩张共享单车的投放量,使得公共品的提供和消费超出市场可发挥作用的范围。此外,因为信息不对称,提供者比使用者拥有更多的信息,将社会置于不利地位,很难发挥监管作用,资源过多集中于此致使使用效率大打折扣,耗费严重。政府管控的公共自行车却不会出现这种问题,因为其具有完全的公共性,很难产生负外部性。所以,由企业一力承担公共服务是行不通的,政府需要行使监管职能,同时对企业生产的共享单车进行投放限制,防止其盲目扩张导致市场失灵。

在调查中,发现对于35岁以上用户来说,公共自行车在日常出行中占据了重要地位。部分停放点已经设置许久,对于熟悉路段的市民以及长期居住人群来说十分便捷,如果替换成共享单车反而会造成不便。

摩拜单车CEO王晓峰曾表示,“我们和公共自行车不是竞争的关系,而是相互互补、促进,目标是共同解决城市内‘最后一公里’的出行问题。”因此,两种单车服务模式应当是共生互补的关系,形成不同区域、不同使用功能上的互补。比如公共自行车抢占中老年用户群体,共享单车则可针对流动性用户实现在一定区域内的高密度、精细化运营,具体建议如下。

第一,区域上相互补充。共享单车由企业主导,带有盈利色彩,因此大部分共享单车投放在人口稠密、流动性强的区域,人口较少、流动性单一的区域则是共享单车的空白地段。公共自行车可以借此打入共享单车的薄弱区域,在共享单车投放较少或者没有投入的地方引进公共自行车,即区域上划分和相互补充,从而建立覆盖全城的单车共享系统。

第二,技术上的取长补短。公共自行车因为租借困难、送还不便而饱受诟病,共享单车则依托互联网技术寻找车辆、开锁使用、落锁结费,十分便捷。因此,可以利用信息集成、互联网等技术对公共自行车进行升级改造,例如同共享单车一样,无需办卡,手机扫描即可完成注册并立即使用,同时利用网络可查询附近的停放点以及停放数量。

第三,管理方法上的借鉴。毋庸置疑,四十几万辆共享单车给城市管理增加了很多负担。为了缓解城市压力,可借鉴公共自行车的管理办法对共享单车加以规范。首先明确政府对共享单车的主管部门,明确政府部门对于共享单车监管责任。政府部门出台相关的行业规范,设立行业准入门槛,具体设定相关企业管理条例。此外,公共自行车可以借鉴共享单车的维修、收回、报废等管理办法,从而避免自行车老化和损坏造成的资源浪费。

第四,投放数量上的科学分配。共享单车发展初期,各单车品牌通过几轮资本融资向市场上大量投放单车,导致其数量远超实际需求量,对城市管理带来了巨大不便,同时造成严重的资源浪费。政府应该根据城市基础设施的状况,利用人口流量等数据设定公共自行车和共享单车的投入上限,合理安排站点,从而实现资源分配的最优化。

第五,模式互补。仅仅依靠政府为单一服务主体,已被证实是无法满足市场需求的。企业取代政府成为生产者是适应市场变革需求的,但政府仍需充当服务的提供者,两者共同承担起公共服务的责任,确立平等合作的地位。此外,将社会公众作为第三监管主体加入其中,就形成了多主体的合作治理模式,这种创新的模式实现了共享单车与公共自行车互补规划。

4 结语

由以上分析,可以看出共享单车的出现,是公共服务系统进步的体现,具有良好的发展前景。但推进过程中存在诸多问题,这需要借助南京政府与社会的力量协同治理,如规范惩罚不文明使用行为的条例、建立个人信息系统纳入个人使用记录等。因共享单车而受到冲击的公共自行车服务应该取长补短,与时俱进,以互联网经济为依托,降低用车的不便。此外,改变其传统的政府主导模式,将生产职能向企业转移,发挥市场的调节作用,而政府依旧保有提供和管理职能,以防出现市场失灵现象。至于如何将两者进行科学合理的安排,需要对南京市的居民使用量、交通流量等基本情况进行调查和分析,进而优化当前的站点设置,使得单车服务更加贴近居民需求。

[1] 郭鹏,林祥枝,黄艺,等.共享单车:互联网技术与公共服务中的协同治理[J].公共管理学报,2017,3(14).

[2] 潘敬萍.共享经济商业模式下共享单车发展路径研究[J].现代商业,2017(32).

[3] 秦铮,王钦.分享经济演绎的三方协同机制:例证共享单车[J].改革,2017(5).

[4] 董恬媛.中国城市公共自行车系统经营模式的探析[J].中国商论,2018(1).

[5] 王爽.城市共享单车规范发展研究[J].合作经济与科技,2018(2).