塑料板电极和钢管电极电渗试验性能对比研究

2018-04-24高成跃龚明星王档良

高成跃,龚明星,王档良

(中国矿业大学 资源与地球科学学院,江苏 徐州 221116)

0 引言

自俄国学者Reuss 于1809 年发现电渗现象后,人类对电渗研究已进行了 200 多年;1939 年 L.Casagrand[1]首次将电渗排水法应用到铁路挖方工程后,电渗逐渐应用到实际工程;随着M.I.Esrig[2]1968 年电渗一维固结理论的首次提出,人们开始了对电渗的理论研究;Wan 等[3]提出了堆载-电渗联合作用下的电渗固结理论;Lewis[4]考虑了电流变化并在Esrig 一维固结理论基础上做了修正;近年来,国内学者对电渗理论也做了大量的研究,申矫健,罗嗣海[5]等提出了成层软粘土一维固结理论;苏金强和王钊[6]在Esrig 的电渗一维固结理论的基础上提出了电渗二维固结理论,就阴极排水,阳极不排水;阴极不排水,阳极排水;阴极排水,阳极排水三种情况进行了二维固结理论的解析,进一步细化了不同边界条件的电渗固结理论;庄燕峰,王钊[7-8]等又分别从不同角度推导了电渗的电荷累积理论、电渗的能级梯度理论等理论,使电渗理论体系进一步丰富。

影响电渗排水的因素有多种,电压,土类型,电极材料,电极布置位置等都是决定电渗效果的关键因素,其中电极材料直接决定着电渗的周期,能耗和工程材料成本,国内对电渗的电极材料研究较少。陶艳丽等[9]对铁和铜电极的电渗效果进行了研究,结果表明铁电极的排水效果更好,其他学者也对电极材料进行了少量的研究,但大都集中在金属电极方面。无论何种金属材料作为电极,都存在电腐蚀现象,只不过电腐蚀快与慢的问题,惰性材料如Ti、Pt 等耐电腐蚀能力强,但材料造价高,工程中应用性较低;工程中常用铁电极作为电渗的电极材料,但铁电极极易电腐蚀破坏,大面积的电渗排水工程,电渗周期往往数十天,电腐蚀严重影响了施工成本。塑料板电极具有价格低廉,无腐蚀的特点,能否用塑料板电极代替钢电极作为电渗材料,两电极电渗性能有何差异,本试验对塑料板电极和钢管电极的电渗对比试验进行了描述,从电流、排水、含水量、排水量、系统稳定性及电腐蚀情况、沉降、能耗六方面对比分析了两种电极的电渗效果。

1 试验设计

1.1 试验装置

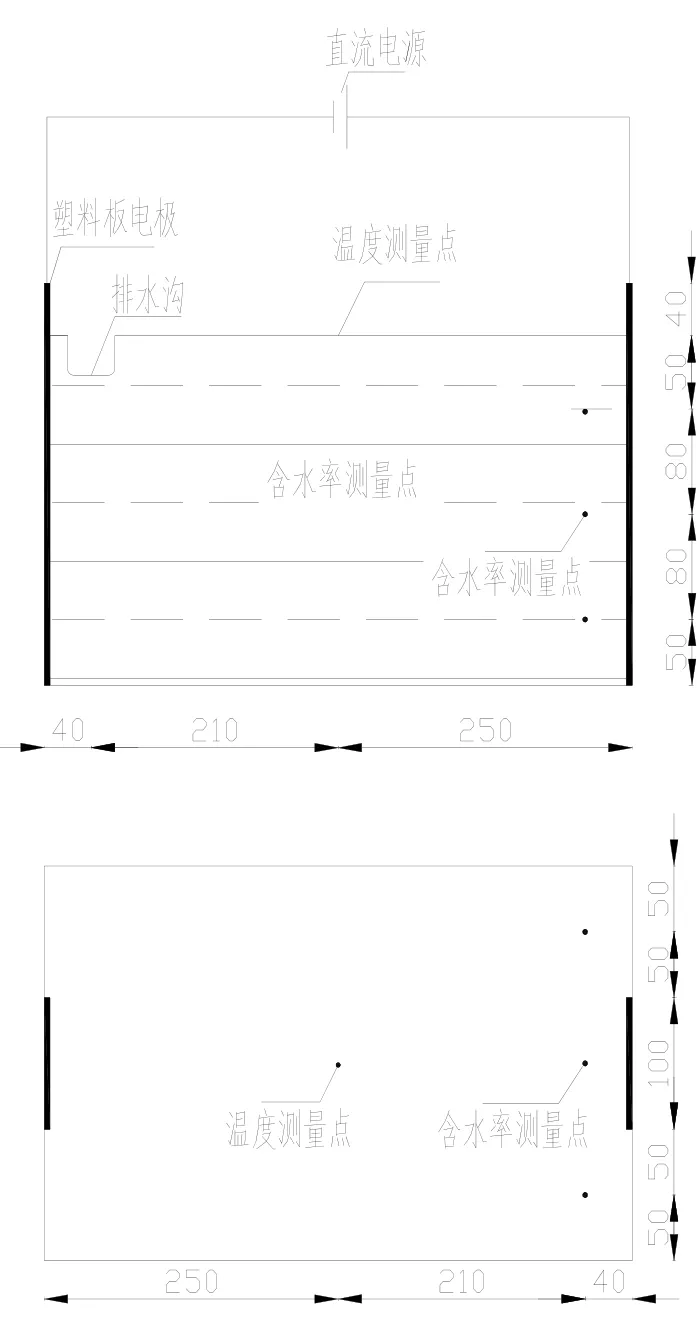

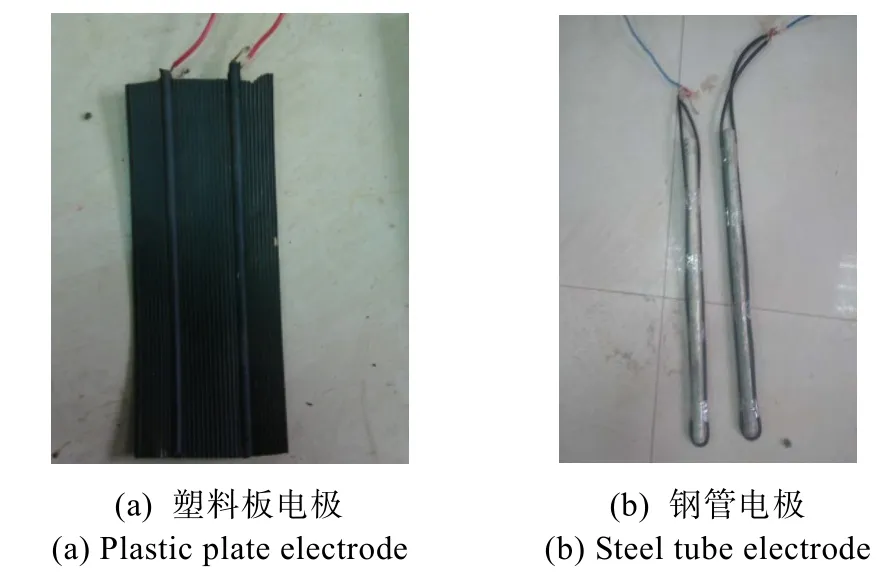

试验主体装置为两个长×宽×高为 500 mm× 300 mm×300 mm 的塑料槽,直流电源箱(0~80 V),手握式电流计(0.01 A),抽水筒,量筒,温度计,塑料板电极和钢管电极。电渗系统布局如图1 所示;塑料板电极结构如图2(a),中间与导线相连的为两根内嵌铜丝的电线,电线两侧由板状塑料固定形成塑料板电极。钢管电极如图2(b),为Φ20 的钢管,钢管外为沿钢管长度方向环绕的导线,共同构成钢管电极。

图1 电渗系统布局图 Fig.1 Electro-osmosis system layout

图2 塑料板电极和钢管电极结构图 Fig. 2 Structure diagram of the plastic plate electrode and steel tube electrode

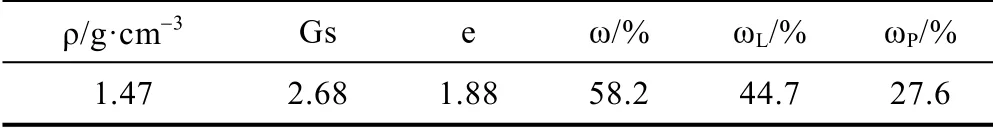

表1 土的物理指标 Table 1 The physical indexes of soil

1.2 试验步骤

(1)取适当天然粘土,加水用手持搅拌机搅拌均匀至流动状态,取土样测含水量。

(2)将土倒入塑料槽中,土高度控制为260 mm,阴极附近均设置宽40 mm 排水沟。

(3)安装电极,连接导线,用防水胶布缠绕固定导线和电极连接处,导线并联。

(4)打开电源,调节电压为70 V,记录电渗开始时间。

(5)每1 h 测一次电流;每2 h 测一次排水量,并测量土的温度;每4 h 分别在A、B 阳极附近取土样,测土样的含水量,含水量取图1 中九测量点的平均值;每6 h 测一次沉降量。

2 试验结果及分析

A 代表塑料板电极,B 代表钢管电极。

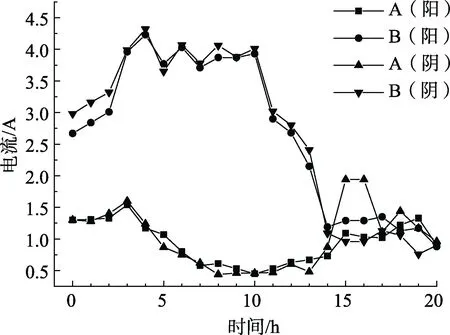

2.1 电流

A 和B 电流变化情况如图3 所示,B 在0~4 h电流上升,由2.7 A 上升至4.2 A,4~10 h 电流稳中有降,10~14 h 电流急剧下降,14 h 后趋于稳定;A在0~3 h 电流小幅度上升,3~10 h 电流下降,10~14 h电流上升,14 h 后电流趋于稳定。总体来看,钢管电极平均电流远高于塑料板电极,但两者14 h 后均稳定在1.0 A 附近。

图3 电流变化曲线 Fig. 3 Curves of current variation

2.2 排水

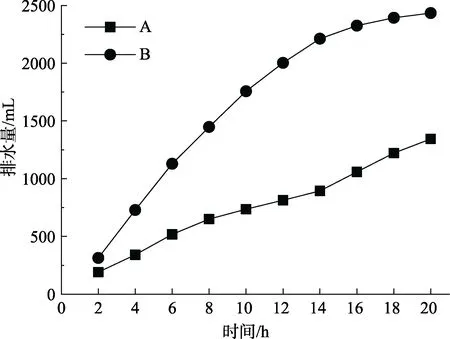

A、B 排水量随时间变化情况如图4 所示,B的排水主要集中在0~14 h,该时间段累计排水量为2212 ml,14~20 h 排水量为113 ml,说明B 在14 h 后电渗排水已经比较困难。A 的平均排水速率小于B,但14 h 后排水速率超过B,说明A 后期排水能力超过 B。A,B 在 20 h 最终排水分别为1059 ml 和2325 ml,20 h 内B 的累计排水量为A的2.19 倍。

图4 排水量变化曲线 Fig. 4 Curves of drainage volume variation

2.3 含水量

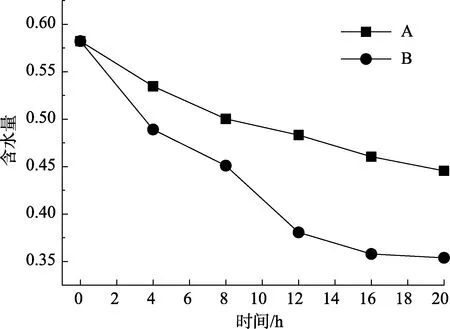

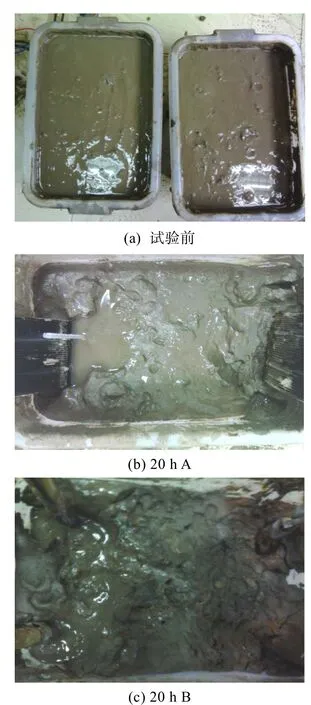

A 和B 含水量变化情况如图5 所示,0~16 h,B 含水量从58.22%降至35.79%,而16~20 h 仅从35.79%下降到35.38%,表明B 经过16 h 后,再继续通过电渗排水,对含水率下降影响已经非常微弱;A 含水量下降速率变化不大,0~20 h,A 从58.22%下降至44.85%。A 与B 的最终含水率分别为44.85%和35.38%, B 较A 偏低9.47%。A 和B 电渗效果见图6。

图5 含水量变化曲线 Fig. 5 Curves of moisture content variation

2.4 导线烧坏及钢管腐蚀情况

电渗过程中,A 观察到1 次导线烧坏情况,B观察到11 次导线烧坏情况,说明B 电渗系统远远不如A 系统稳定;电腐蚀现象如图7 所示,B 电极 在电渗后观察到大量红褐色Fe3O4,钢管电极管壁明显变薄,稍微用力即能折弯,说明钢管电极在电渗过程中电腐蚀情况严重。

图6 A、B 电渗试验后排水效果 Fig. 6 Drainage effect after the A, B electro-osmotic experiment

图7 钢管腐蚀现象 Fig. 7 Steel tube electrode corrosion phenomenon

2.5 沉降

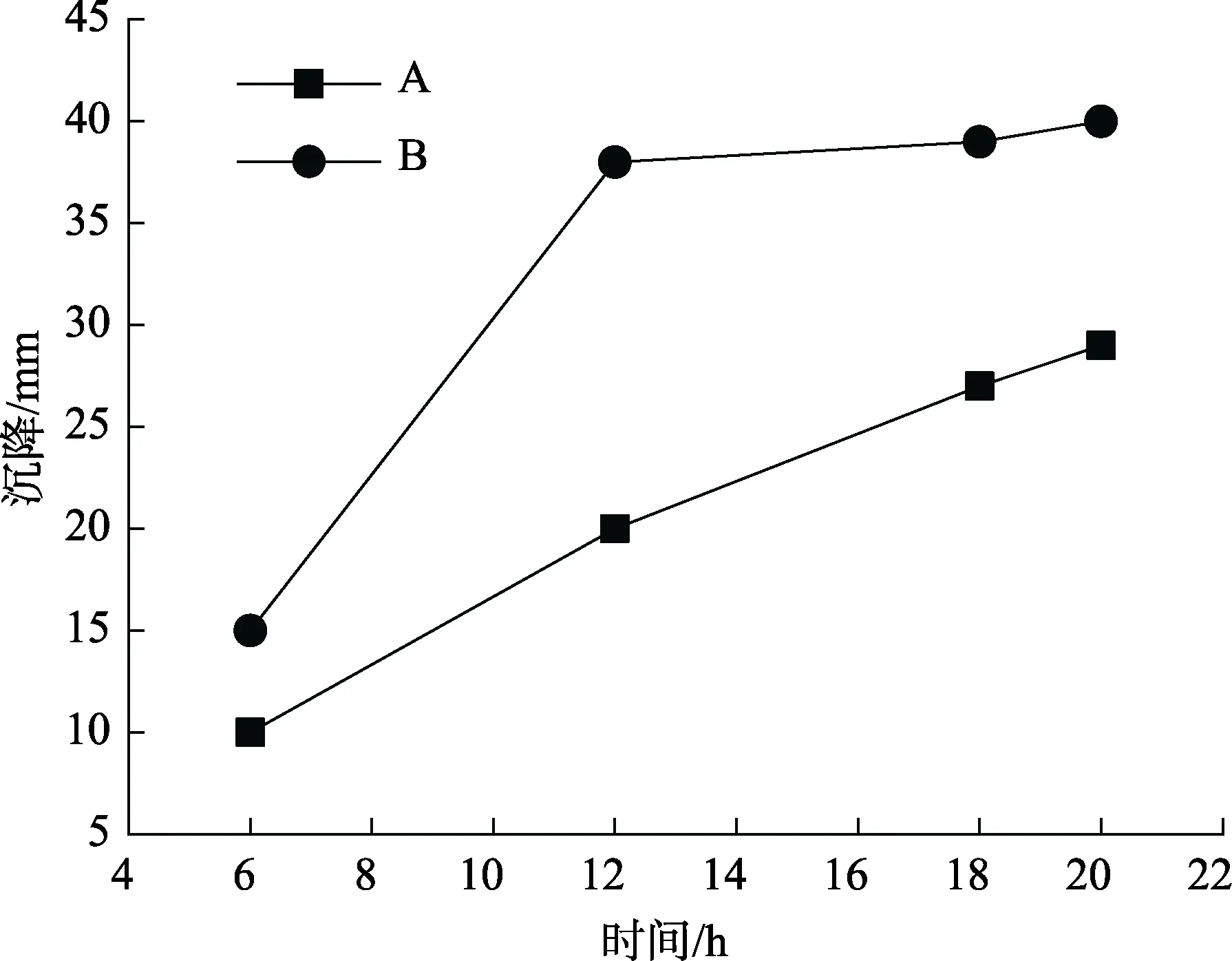

A、B 沉降变化情况如图8 所示。B 的沉降主要集中在0~12 h,说明土孔隙中的自由水在该时间段内已几乎全部排出,土在自重应力下因孔隙水排出的固结已基本结束,后期排水主要为结合水和少部分自由水。而A 的沉降速率比较接近,说明A在20 h 内一直在排出自由水,电渗结束时孔隙水仍未完全排出。A,B 在20 h 的最终沉降量分别为29 mm 和40 mm。

图8 沉降变化曲线 Fig. 8 Curves of settlement variation

2.6 能耗

为探究两电极的电渗能耗效率,引入能耗系数C[10-11],即每排出1 mL 水需要消耗的电能:

式中:U 是电源电压(V),12I 为t1到t2时间内土中的平均电流(A),V1,V2分别为土在t1到t2时间内排出水的累计体积(mL);1t ,2t 均为通电时刻。

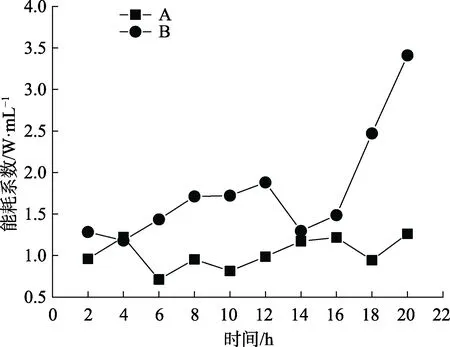

图9 能耗系数变化曲线 Fig. 9 Curves of The coefficient of energy consumption variation

电渗能耗系数变化情况如图9 所示,2~16 h B能耗系数在1.5 W·mL-1上下起伏变化,16 h 后能耗 系数迅速增大,结合图4 的排水变化曲线,B 在14 h后电渗排水速率明显下降,说明B 在16 h 后继续电渗排水已经极不经济,不宜继续通过电渗作用排水;A 平均能耗系数小于B,2~20 h 在1 W·mL-1附近起伏变化,未出现能耗系数急剧增大的情况,即A 未到达能耗急剧升高的转择点,说明A 能在低能耗下耗电渗排水更长时间。

3 讨论

0~4 h, A 和B 电流变化趋势存在差异,B 从2.7A左右提高到4.3A 左右,而A 电流未显著增大。以往的研究文献中电渗初期电流并无明显增大这一阶段,根据庄燕峰[8]的电渗能级梯度理论,电流与时间关系的表达式为:

式中:0I 为初始电流,∞I 为最终稳定电流,VT 为时间因数。

理想状态下,电流与时间成负相关关系,这与本试验的试验结果存在出入,故对其进行讨论。

以往文献中[8-9,12-13],电渗电流通常控制在几十毫安或几百毫安,这样电流条件下,土体散失的热量足以抵消电流产生的全部热量或大部分的热量,不存在较大的升温。本试验中,钢管电极电渗初期电流达到2.7A,土体温度明显升高,因此笔者认为钢管电极电流0~4 h 的增长是由大电流下土体温度升高引起的。

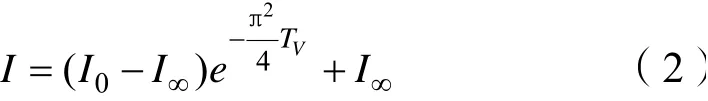

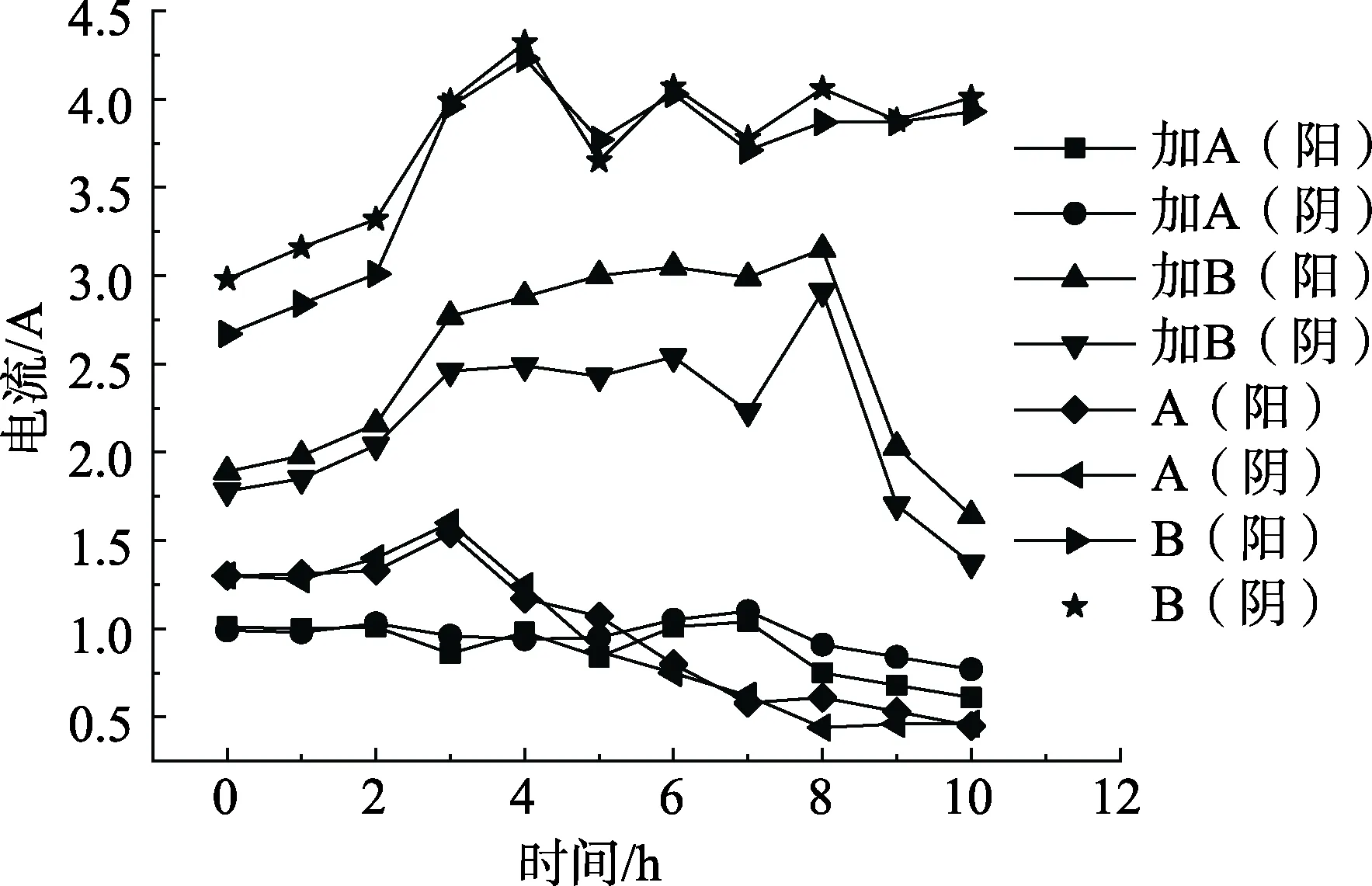

为排除试验随机误差的影响,做了一组附加试验,记为加A、加B,电流和温度变化情况分别如图10 和图11。

图10 电流变化曲线 Fig. 10 Curves of current variation

图11 温度变化曲线 Fig.11 Curves of temperature variation

结合图10 和图11,B 和加B 电渗初期电流变化趋势大致相同,0~4 h 温度分别从13 ℃增加到52 ℃和42 ℃,随着温度的急剧增加,电流都出现了较大幅度的提高,说明这一现象并非偶然。A 在0~4 h 温度从13 ℃升高到35 ℃,电流有一小幅提高,加A 在0~4 h 温度从13 ℃升高到27 ℃,电流并未提高,说明温度对电流有较大影响,且温度对电流的作用存在临界值,只有当温度超过临界值时,才能促进电流的增长。可能的原因是:一方面温度升高增加了土中极性水分子的活性,对电流表现为促进作用;另一方面随着电渗排水的持续,土中极性水分子数量减少,对电流表现为抑制作用,只有当温度升高到一定程度,温度对电流的促进作用才能抵消排水对电流的抑制作用,促进电流的增长。

4 结论

通过对两种不同电极电渗试验的排水量,含水量,电腐蚀与稳定性,沉降量,能耗六方面的分析,得出了以下结论。

(1)同电压下,钢管电极比塑料板电极能更快的排出孔隙水,更快的完成绝大部分沉降。

(2)塑料板电极电渗系统比钢管电极电渗系统稳定。

(3)钢管电极电渗耗能比塑料板电极高,16 h后能耗系数急剧升高,电渗排水很不经济;塑料板电极排水能耗更低、低能耗下排水时间更长。

(4)本文对以往文献很少涉及的温度对电渗的影响作用进行了研究,发现温度对电渗电流有较大的影响,但温度对电流的促进作用存在临界值,只有当温度超过临界值时,才能促进电流的增长。 现场电渗施工中若采用塑料板电极代替钢管电极,能降低电极材料成本和电渗过程的耗电量,减少因电渗系统不稳定而产生的系统维护工作量,但施工工期会延长。