华南地区水产保温大棚微孔曝气增氧模式研究

2018-04-20林武坤梁俭能施国斌

林武坤,梁俭能,施国斌

(广州市番禺区农业技术推广服务站,广州 511400)

0 引言

华南地区常见的水产养殖品种都是温水性品种,如罗非鱼、黄鳍鲷、淡水白绍、罗氏沼虾、南美白对虾等,它们最适宜的生长水温一般为25~30℃。当水温长时间处于10℃以下时,这些鱼虾会食欲减退,甚至停止摄食,引起死亡,所以大多温水性鱼虾很难在普通池塘中安全越冬。在冬季来临之前,养殖者就要根据往年的养殖经验和气象预测,提前根据池塘条件加大池水深度,提前搭建保温大棚,充分利用日照,提高并保持池塘水体温度,确保养殖鱼虾安全越冬。

搭建保温大棚的池塘,由于池塘上方的空气受到大棚的限制,基本上处于不流通的密闭状态,特别是当冬天出现持续低温阴雨天气时,池塘边的青草和池塘水中的藻类因为没有光合作用而不产生氧气,此时要想达到较好的增氧效果,如何选择合适的增氧设备设施是养殖户面对的除了保温外的另一个难题。

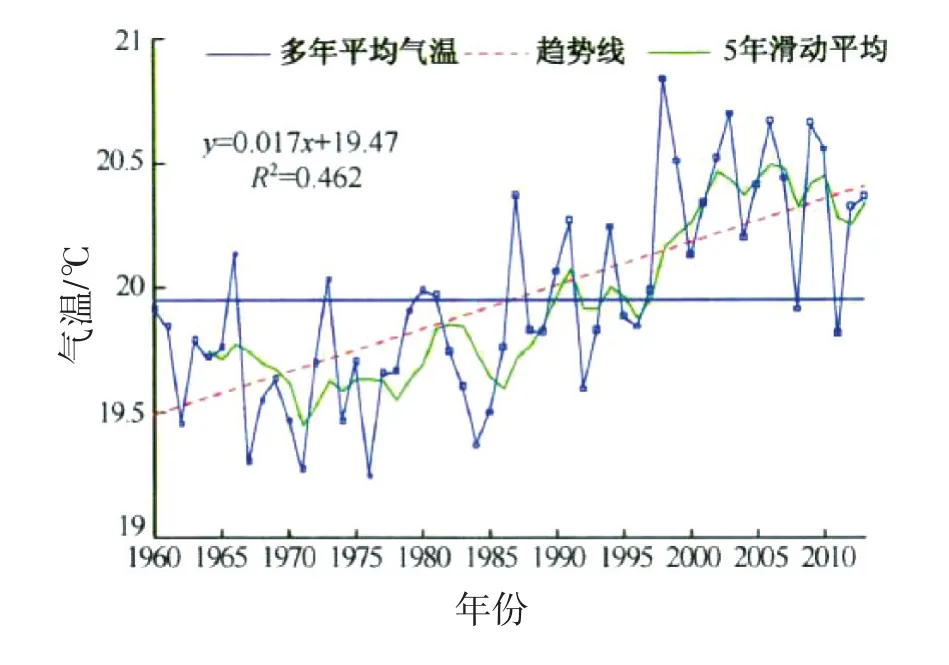

1 华南地区气候特征及水产适温特性

华南地区北界是南亚热带与中亚热带的分界线。这条界线以南的华南地区,最冷月平均气温接近10℃,极端最低气温为-4℃,日平均气温大于10℃的天数超过300 d。多数地方年降水量为1 400~2 000 mm,是一个高温多雨、四季常绿的热带-亚热南带区域[1]。王文静等在《华南地区气候变化与旱涝灾害响应关系分析》中,通过研究1960年至2013年华南地区的年平均气温(见图1)指出,该地区54年的平均气温为19.95℃,年均气温最低值出现在1976年,为19.25℃;年均气温最高值出现在1998年,为20.84℃。1960—2013年华南地区的气温呈上升的趋势,上升的速率为0.17℃/10 a(P<0.05)(该式中10 a表示10年,下同;P是统计学意义上估计结果真实程度的一个参数,为结果可信程度的一个递减指标,P值越大,越不能认为样本中变量的关联是总体中各变量关联的可靠指标,一般把显著性水平设定为0.05,当P值小于0.05时, 认为因为偶然性而造成差异的概率比较小),与全国增温的速率(0.1~0.2℃/10 a)相一致[2,3]。

图1 1960—2013年华南地区年平均气温变化

在全球气候变暖的背景下,极端气候事件不断发生,危及到区域的可持续发展,给国家、社会、人民的生活造成巨大的损失。随着全球气候变化研究的不断深入,不仅要注重气候变化的特征,还要关注气候变化所引起的一系列灾害[4]。如2016年1月下旬开始,华南地区受寒冷天气影响,广州市番禺区气温普遍降到5℃以下,寒潮持续过程长达20多天,最低气温为2.7℃,没有搭建保温大棚的池塘最低水温下降到7℃,温水性的罗非鱼、鲮鱼、淡水白鲳、暗纹东方豚、南美白对虾、罗氏沼虾、热带观赏鱼等发生冻死、冻伤现象并继发水霉病害。

在华南地区,水产养殖的适宜月份是5月至10月,这段时间,温度适宜,鱼虾生长速度快,但是价格普遍不高;每年11月至次年4月这段时间,温度较低,鱼虾生长速度缓慢甚至停止生长乃至冻死,所以这段时间水产养殖产出低,价格普遍较高。为了达到全年均衡养殖,增加产出,增加收入,在冬季使用水产保温大棚就显得很有必要。如南美白对虾适温范围为18~35℃,最适温度为24~3℃,耐低温能力差,每年冬季至次年春季,华南地区多采用搭建水产保温大棚的方式进行养殖。

2 搭建水产保温大棚

在冬季来临前,根据池塘条件加大池水深度,在塘底局部开挖深槽、深坑,在池塘水面局部覆盖薄膜或草帘,都可以起到一定的保温效果。但是,对于价值较高的温水性养殖品种,较好的保温方式是搭建保温大棚。

适宜搭建水产保温大棚的池塘,面积一般为8 000~16 000 m2。池塘过小,保温效果差;池塘太大,搭建难度太高。搭建时,可采用钢管或杉木桩支撑起框架,池塘四周打下拉线桩柱,拉上一层钢丝网(间隔40 cm左右),上面盖塑料薄膜,在塑料薄膜上与底部钢丝垂直的方向再拉一层钢丝网(间隔100 cm左右),压住薄膜,防止大风刮破薄膜,薄膜四周与鱼塘四边连接,可用泥土将薄膜压住密封或者用装沙土的袋子压实,形成一个中间稍微凸起的流线型密封罩。为了避免下雨时薄膜上滞留的雨水压垮大棚,在大棚低洼的地方,互相垂直的钢丝形成的每一个四方格的薄膜中间,戳1~2个小孔,让雨水通过。雨水容易流走不会形成积水的地方不用戳孔,以减少棚内外空气对流。

2.1 两种水产保温大棚的比较

华南地区早期的水产保温大棚基本上都是木结构的,用杉木作为大棚的主体支撑结构和四周的拉线桩柱。近几年来,随着各级政府农业设施补贴政策的实施推动,以镀锌钢管作为主要建设材料的钢结构水产保温大棚逐步受到养殖户的欢迎,并且有代替木结构水产保温大棚的趋势。

钢结构水产保温大棚(如图2)的优点是大棚空间跨度大,适用于较大面积的池塘建设,甚至可以跨两个池塘进行建设,有利于节省大棚主体支撑材料和四周拉线桩柱数量;结构刚性好,不易变形、垮塌;耐用性好,使用寿命长,主体结构保养得当可以使用10多年。缺点是造价高,每10 000 m2的建设费用约为18万元。钢结构水产保温大棚,适用于池塘承包使用期比较长、养殖规模比较大、资金比较雄厚的养殖户。

木结构水产保温大棚(如图3)的优点是造价低,每10 000 m2的建设费用约为4.5万元。缺点是刚性相对较差,受强风影响容易变形垮塌,并且杉木容易腐烂,一般使用2年就要进行更换。木结构水产保温大棚,适用于池塘承包使用期比较短、养殖规模比较小、资金不是很雄厚的养殖户。

2.2 池塘大小对保温效果的影响

图2 钢结构水产保温大棚

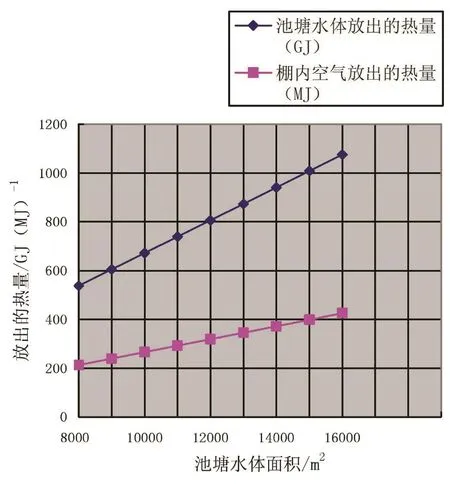

在池塘水位一定的条件下,池塘的大小将决定池塘水体容量。在冬季,搭建了保温大棚的池塘水体温度一般比外部温度高6~10℃,取平均温差为8℃,取池塘平均水深2 m,池塘水面至棚顶的平均高度为2.5 m,水的比热容为4 200 J/kg℃,水的密度为1 000 kg/m3,空气的比热容为1 030 J/kg℃,空气的密度为1.29 kg/m3,则一定面积的池塘水体和大棚内空气在温度下降时释放出来的热量Q=c×m×△t(式中Q是一定质量的物质升高或降低一定的温度所吸收或放出的热量;c是比热容,是单位质量物质的热容量,即使单位质量物体改变单位温度时的吸收或释放的内能,单位是J/kg;m是物体的质量,单位是kg;△t是物体的温差,单位是℃)。从而可以计算出不同面积池塘的热容量,见图4。

由于水的密度是空气的775.2倍,水的比热容是空气的4.1倍,下降同样的温差,同样体积的水和空气放出的热量相差悬殊。由图4数据可以看出,8 000 m2水面的池塘,在温度下降8℃时,池塘水体放出的热量是5.38×1011J,大棚内空气放出的热量2.13×108J,池塘水体放出的热量是大棚内空气放出热量的2 526倍,可见水体是维持大棚内温度稳定的主要介质。从池塘水体放出热量曲线随池塘水体面积大小的变化趋势可以看出,在大棚搭建技术成熟和搭建成本适当的条件下,在较大面积池塘上搭建保温大棚将更有利于保持大棚内的温度稳定。

图3 木结构水产保温大棚

图4 不同面积池塘热容量比较

3 水产保温大棚内增氧模式研究

3.1 水产养殖增氧设备

目前常用的水产养殖增氧设备有叶轮式增氧机、水车式增氧机、射流式增氧机、喷水式增氧机、微孔曝气式增氧机等。在广州市番禺区主要使用叶轮式增氧机、水车式增氧机和微孔曝气式增氧机等。

叶轮式增氧机叶轮转轴垂直于地面,利用叶轮在水中的强烈搅动,提升叶轮周围水体在水面形成的水花和水跃,扩大了气液的接触面积,同时在水下形成水层的上下流动和交换,进而达到增氧目的。

水车式增氧机叶轮转轴与地面平行,利用叶轮的滚动,桨叶击打水面激起水花和水跃,并把空气压入水中,同时产生一个与水面平行的作用力,形成一股定向水流,使表层水定向流动,在一定深度的水层内形成上下流动和交换,进而达到增氧的效果。

微孔曝气增氧机是由罗茨鼓风机和微孔管组成的水底曝气增氧设施,通过铺设在水底的管道,把压缩空气或氧气输送到池塘底部,由曝气微孔从水底慢慢往上向水体扩散补充氧气,是一种能快速提高水体溶氧量的增氧方式。早期的曝气管受制造技术限制,微孔容易堵塞,增氧效果不佳。随着技术的进步,利用纳米技术制造的曝气管,管壁比较厚,微孔不易堵塞,工作时形成的气泡小,气泡上升慢,增氧效果好。

3.2 水产保温大棚增氧模式选择

叶轮式增氧机、车轮式增氧机和微孔曝气增氧机在实际应用中各有特点,都具备不错的增氧效果,前两种增氧设备在给水体增氧的同时,还能促进水体在垂直方向或水平方向的流动与交换。但是,不管是叶轮式还是车轮式增氧机,都只能利用增氧机旁边的空气与水体进行氧气交换,在高密度封闭的池塘养殖中,如果没有额外的氧气补充,将会造成鱼类的窒息死亡[5]。而微孔曝气增氧机则可以通过输气管道,将水产保温大棚外部新鲜空气输送到大棚内部进行增氧,利用远处的空气与池塘的水体进行氧气交换。

3.3 水产保温大棚内叶轮式增氧与微孔曝气增氧效果比较

为贴近实际生产状态,试验选用华南地区最常用的叶轮式增氧机和微孔曝气增氧机,选用中等大小的池塘和冬季常见的多云间阴的天气进行对比试验。

试验时,选取养殖池塘1个,该池塘为长方形,长120 m,宽60 m,水面面积6 300 m2,平均水深1.9 m。池中主要养殖品种为南美白对虾。在池塘中安装1 台2.2 kW微孔曝气增氧机和1 台2.2 kW 叶轮式增氧机,分别对每台机器单独进行增氧试验。微孔曝气机配2.2 kW 电动机带动的空气压缩机,布置10 根30 m 曝气管,每根曝气管间隔10 m,平行布置在池塘底部,曝气管共长300 m。2.2 kW 叶轮式增氧机,布置在养殖池塘中心。

为减小试验误差,选择天气比较稳定的连续两天对叶轮式增氧机和微孔曝气式增氧机先后进行单独的增氧试验,试验时天气均为晴间多云(当天气温分别为12.5~23℃,13~22.5℃),实测大棚内水体平均水温分别为24.8℃和24.7℃。为控制池塘藻类和浮游植物的稳定,连续2 d停止池塘的进水和排水,不添加其他物质,不人为改变池塘的水环境,饲料投喂时间、投喂量保持一致。沿池塘长方向中心线横向左、右均布2个采样点,每个采样点分别在水深0.5 m 和1.5 m 布置2个测氧点,每10 min 记录1 次溶解氧数据,获得该池塘中各点的溶解氧浓度随时间变化的数据,计算相同深度的溶解氧数据的算术平均值。选取水体起始溶解氧接近时开始试验,在上午10时左右开始对该池塘连续增氧130 min,至池塘溶氧值变化趋势稳定时结束试验。

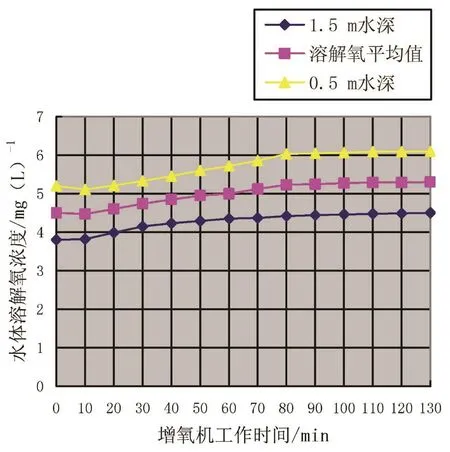

从图5中可以看到,叶轮式增氧机刚开始工作时,0.5 m处水层的溶解氧浓度稍有下降,这是叶轮式增氧机加速了上下层水体交换的缘故,之后能同时增加表面和底层水体中的溶氧值。试验中,连续开机130 min后,池塘水深1.5 m 处溶解氧增加值为0.7 mg/L,水深0.5 m 处溶解氧增加值为0.9 mg/L,叶轮式增氧机能使池塘中的溶氧平均值增加0.8 mg/L,且底层水深1.5 m 处溶解氧增加值要低于表层水深0.5 m 处。

图5 叶轮式增氧机池塘试验结果

试验开始至结束时,池塘水深1.5 m 和水深0. 5m处上下水层溶氧差值分别为1.4 mg/L和1.6 mg/L,氧差变化率=[(1.6-1.4)/1.4]×100%=14.3%,且上下水层的溶解氧曲线无交点,偏离较大,上升缓慢,表明叶轮式增氧机,整体增氧效果不明显,特别是底层水体增氧效果较差,水体上下水层溶解氧偏差较大,未能达到上下一致增氧。

微孔曝气增氧机池塘试验结果见图6。微孔曝气增氧机在养殖池塘增氧时能同时快速增加表面和底层水的溶氧值,试验中连续开机130 min 后,池塘水深1.5m 处溶解氧增加值为3.81 mg/L,水深0.5 m 处溶解氧增加值为2.75 mg/L,池塘中的溶氧值平均值增加3.28 mg/L,且底层水深1.5 m 溶解氧增加值要明显高于表层水深0.5 m 处。试验开始至结束时池塘水深1.5 m 和水深0.5 m 处溶氧差值分别为1.4 mg/L和0.34 mg/L,上下水层氧差变化率=[(1.4-0.34)/1.4]×100%=75.7%,且上下水层与池塘平均值的溶解氧曲线在60 min 时显示开始接近,实测池塘溶氧数据在开机后80 min 时几乎重叠,试验显示微孔曝气增氧机整体增氧效果较好。

图6 微孔曝气增氧机池塘试验结果

池塘增氧试验数据显示,在相同试验条件下,同一个养殖品种的池塘中,运行同等功率配置的上述两种增氧机械,微孔曝气增氧机对整个池塘的平均溶解氧增加值是叶轮式增氧机的4.1倍,使用微孔曝气增氧机时能较好提升池塘的整体溶解氧水平,且能快速缩小上下水层溶解氧差。

4 结语

1)微孔曝气增氧设备的动力系统、空气压缩装置都安装在保温大棚外面,通过输送管道可以把大棚外面新鲜的含氧比较高的空气压送进大棚内的水体,能快速有效地提高池塘水体不同水层的溶解氧,同时也改善了大棚内的空气质量,所以,微孔曝气增氧模式比叶轮式增氧模式更适合水产保温大棚使用。对于虾、蟹等喜欢静态水体的养殖品种,一个面积14 000 m2的池塘配置2台2.2 kW微孔曝气增氧机就可以满足增氧要求;对于喜欢流动水体的鱼类养殖品种,可以在微孔曝气增氧的基础上再增加配置1~2台2.2 kW叶轮式或车轮式增氧机。

2)钢结构水产保温大棚的建造成本是木结构保温大棚的4倍左右,虽然一次性投入大,但由于镀锌钢管的钢架和拉线桩柱使用寿命可达10年左右,而木结构保温大棚的杉木棚架和拉线桩柱的使用寿命仅为2年左右,所以总体上,两种保温大棚的平均年使用成本相当,但是钢结构水产保温大棚减少了更换木头棚架和桩柱的人工费用,且大棚刚性好,表面平滑,流线型好,能减少大棚薄膜破损和棚内热量损失,更适合用于大面积池塘搭建使用。

3)华南地区的水产保温大棚一般在10月份开始搭建,这时候气温还没下降,光照好。搭建保温大棚后,可以在冬季来临前,利用阳光辐射提高池塘水体和大棚内空气的温度,有利于冬季时池塘水体保温。如果遇上连续好天气,大棚内部温度过高,这时可以卷起部分大棚边上的薄膜,让大棚外部的空气流入,加快大棚内的空气流通,进行适当降温。

[1]中国大百科全书[M].中国大百科全书出版社,1992.

[2]尹云鹤,吴绍洪,陈刚.1961—2006年我国气候变化趋势与突变的区域差异[J].自然资源学报,2009,24(12):2147-2157.

[3]李栋梁,魏丽,蔡英,等.中国西北现代气候变化事实与未来趋势展望[J].冰川冻土,2003,25(2):135-142.

[4]王文静,延军平,刘永林,等. 华南地区气候变化与旱涝灾害响应关系[J]. 华东师范大学学报:自然科学版,2016(3):81-89.

[5]王兴国,王悦蕾,赵水标. 养殖水体增氧技术及方法探讨[J]. 浙江海洋学院学报:自然科学版,2004,23(2):114-125.