股骨原发性横纹肌肉瘤1例并相关文献复习

2018-04-20夏同敬杨文江山东省文登整骨医院放射科山东威海264400

夏同敬,杨文江(山东省文登整骨医院放射科,山东 威海 264400)

病例女,24岁。因左大腿间歇性酸胀疼痛2年,无明显诱因出现左大腿疼痛加重,拟诊为“左股骨骨髓炎”收入院。体格检查:左大腿中下段稍肿胀,下段前内侧压痛(+),触之质硬,左足背动脉搏动好,足趾活动及血运好。

实验室检查:白细胞 6.4×109L-1,红细胞 3.7×1012L-1,血小板 190×109L-1,ESR(魏氏法) 11.0 mm/h,血钙 2.45 mmol/L,血磷 1.28mmol/L,TSH 3.60uIU/mL,TT3 1.8nmol/L,TT4 96nmol/L,FT3 3.4 nmol/L,FT4 8.5 pmol/L,PTH 48 pg/mL。

X线片示左股骨中下段髓腔内不规则骨质破坏区,其内密度不均匀,未见明显死骨及钙化影,病灶边缘模糊,有分叶,周围骨质密度增高硬化,骨干轻度膨胀增宽(图1,2)。

CT扫描:左股骨中下段髓腔内骨质破坏,大小约4.0cm×5.2 cm×21.8 cm,呈软组织密度,密度不均匀,其内可见点状钙化影,骨皮质变薄,骨皮质内外缘呈虫蚀状改变,骨干局部略膨胀增粗,骨膜轻度反应,病灶上下缘界限尚清晰,周围软组织肿胀,其内可见密度减低区(图3~6)。诊断:左股骨恶性骨肿瘤。

手术及病理所见:左大腿下段肌肉层下可见积液包膜,前侧、外侧及后侧可见宽约6 cm,厚约3 cm炎性组织,质硬生长于骨膜外侧,行骨膜剥离后见股骨下段长约10 cm区域骨质呈侵蚀样改变,骨皮质变形,髓腔内组织呈鱼肉状,质软。

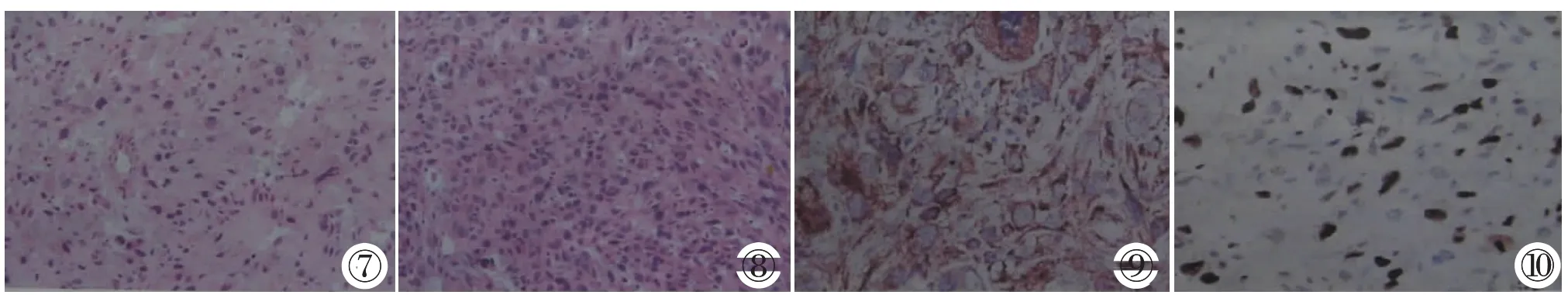

镜下瘤细胞梭形或宽胞浆样,核异型明显,深染,可见巨核和多核,核分裂像多见(图7,8)。免疫组化结果支持横纹肌肉瘤:MyoD1(+),Vimentin(+),Desmin(-),S-100(-),CD34(-),CD68(-),SMA(-),ki-67 阳性细胞数约 75%(图9,10)。

图1,2 X线片示左股骨中下段髓腔内不规则骨质破坏区,其内密度不均匀较低,轻度膨胀性生长,未见明显死骨及钙化影,病灶边缘模糊,有分叶,周围骨质密度增高硬化,骨干轻度增宽。 图3~6 CT扫描重建:左股骨中下段髓腔内骨质破坏,大小约4.0 cm×5.2 cm×21.8 cm,呈软组织密度,密度不均匀,其内可见点状钙化影,骨皮质变薄,骨皮质内外缘呈虫蚀状改变,骨干局部略膨胀增粗,骨膜轻度反应,病灶上下缘界限尚清晰,周围软组织肿胀,其内可见密度减低区。

图7~10 镜下瘤细胞梭形或宽胞浆样,核异型明显,深染,可见巨核和多核,核分裂像多见。免疫组化结果支持横纹肌肉瘤:MyoD1(+),Vimentin(+),Desmin(-),S-100(-),CD34(-),CD68(-),SMA(-),ki-67 阳性细胞数约 75%。

讨论 本例患者为青年女性,缓慢发展,临床症状轻微,呈渐进趋势。实验室检查无异常,X线及CT检查以骨质破坏为主,轻度膨胀性生长,综合临床及放射学检查表现无特征性表现。手术后病理为镜下瘤细胞呈梭形或宽胞浆,异核明显,可见巨核和多核,核分裂像多见。免疫组化结果支持横纹肌肉瘤(Rhabdomyosarcoma,RMS)。RMS 病理学特点[1]:肿瘤呈灰白色或灰红色,鱼肉状,质软,大者常有出血和囊变。镜下由分化不同的横纹肌细胞构成,瘤细胞排列紊乱,间质内血管较多,胶原纤维较少。按组织学类型可分为三大类:①胚胎性RMS,含胚胎发育早期的幼稚横纹肌细胞及原始间胚叶细胞;②腺泡型RMS,瘤细胞呈腺泡样松散排列,甚至可突入腺泡内,其间有结缔组织间隔;③多形型RMS,瘤细胞形态多样,以梭形细胞为主,兼有大、小圆形细胞和多角形细胞。前2型主要发生在儿童,本例病理结果符合多形型RMS表现,从而与文献中提到的多形型RMS多发生在成年人[2-4],且多见于肢体部位相符。

RMS常发生于软组织内,发生于长骨骨内者也多为RMS的转移瘤,原发性长骨骨内RMS极为罕见[2,5]。1990年以来国内文献陆续报道8例RMS[6-10],发生于胫骨3例,肱骨3例,股骨2例;国外文献报道9例RMS[5,11-13],发生于股骨 5例,胫骨3例,肱骨1例。各年龄组均可发病,以10~40岁多见。临床上,RMS早期为间歇性疼痛,逐渐加重,并转化为持续剧痛。局部压痛性肿块,质地较硬。本例临床症状符合RMS的一般临床表现。

总结分析本例RMS及上述文献中的原发于长骨的骨内RMS。其影像学主要表现为边界不清的虫噬样或不规则溶骨性骨质破坏区,呈大片状骨质破坏,仅有2例RMS病灶边缘轻度骨质硬化,邻近骨皮质均有轻度膨胀或中断缺失,肿瘤穿破皮质后常形成软组织肿块,其中有3例可见点状钙化病灶,有5例患者发生病理骨折。骨膜反应呈轻度层状或放射状,甚至骨膜三角,软组织围绕骨干浸润。CT检查有助于显示骨皮质的完整性,轻微破坏即可显示,而且能显示病灶内部的密度构造以及肿瘤的组织成分,通过CT值可以测量肿瘤的组织密度,对肿瘤诊断有重要的意义。而且CT对钙化有很强的敏感性,这是MRI所不可比拟的。MRI对软组织密度分辨力最高,多方位、多序列成像,显示骨以及软组织病变及病变范围和解剖关系比CT更具优势,能为切除病灶以及截肢等手术治疗提供比较合理的治疗方案,但对钙化、细小骨化、骨皮质的显示不如X线和CT,且价格昂贵。本例特点以左股骨髓腔内骨质破坏为主,骨皮质侵蚀状破坏,周围骨质密度增高硬化,骨干轻度膨胀增宽,骨皮质有侵蚀,边缘不规则,有少许骨膜反应,周围软组织肿胀。虽然影像学表现均提示为恶性骨肿瘤,但是缺乏特征性表现[6-7],最后病理组织类型诊断还是依赖于病理及免疫组织化学分析。

鉴别诊断:①骨肉瘤好发于15~25岁,好发部位是长管状骨的干骺端,影像学表现为溶骨性骨质破坏,瘤骨可表现为棉团状、象牙状及针状改变,早期骨膜反应呈层状表现,其次呈日光状,晚期增生骨膜被肿瘤破坏形成典型的Codman氏三角,肿瘤突破骨皮质形成巨大软组织肿块。与骨内RMS易于鉴别。②骨内尤文氏肉瘤多见于5~15岁,最常发生于长骨骨干,表现为溶骨性骨质破坏,边缘界限不清,移行带宽,有葱皮样骨膜反应或放射状骨针,常伴有巨大软组织肿胀块,对放疗敏感可与骨内RMS相鉴别。③软骨肉瘤多发生于30岁以上,好发部位为四肢长骨的干骺端,但可延伸至骨干及关节面,影像学表现为干骺端髓腔内单房或多房边缘不规则骨质破坏区,其内可见不规则的钙化影,有时钙化较大,随肿瘤发展骨皮质膨胀性生长,其内缘可见扇形改变,很少突破骨皮质。与骨RMS鉴别点主要在于钙化的存在。④转移性骨肿瘤多发生于老年人,骨转移病灶常因病理骨折而被发现,在此之前,可无自觉症状或仅有轻微不定时疼痛,影像学表现一般可分为溶骨性、成骨性及混合性三种类型。以溶骨性多见,溶骨性病灶首先开始于骨髓质,然后逐渐向各个方向扩展,呈虫蚀状、融冰状及穿凿状骨质破坏,边缘不规则,周围无硬化现象,无骨膜反应。与骨RMS也较容易鉴别。