时代的歌者—画家李延声访谈录

2018-04-19

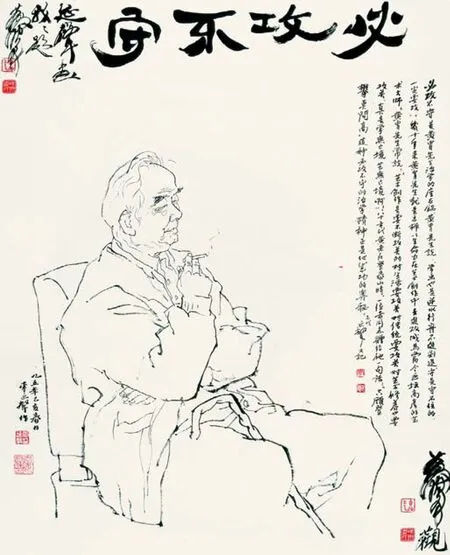

李延声

1943年生于延安,祖籍广东中山。第十、十一、十二届全国政协委员,中国国家画院院委,国家画院国画院艺委会主任,国家一级美术师、研究员,中国画学会常务理事,中国艺术研究院研究员,文化部美术专业高级职称评委,中国书法家协会会员,享受国务院颁发特殊津贴的专家。曾参与筹建中国画研究院(现中国国家画院)并协助黄胄创建炎黄艺术馆。

毕业于广州美院附中、中国美院中国画系、中央美院中国画系研究生班。曾在山西省西山煤矿工作八年。作品多次参加国内外重要展览并获奖。作品收藏并陈列于中南海紫光阁、中南海会议室、中南海、西花厅、人民大会堂、中国驻法国大使馆、中国国家博物馆等并多次作为国礼赠外国政要。希拉克称其为“富有才华的现代艺术家天才”,安南称其作品具有“美妙意境”。

王登科(以下简称王):李老师,第一次到您的画室来,对您也是久仰大名。我20世纪70年代中期少年时期开始学习绘画,那时候没有素描的范本,我们就买工农兵形象选,在我们的视野你就是我们心目当中的英雄。您当时是怎样的一种心情参与到这样一个过程?

秋丛群鹿 142cm×352cm 1983年

李延声(以下简称李):你要讲绘画的学习打基础,因为我有幸上了美院,广州美院附中,1956年小学毕业。当时中南美专附中在武汉,关山月是校长,学习苏联所谓天才教育,小学毕业招一期实验班,七年制,中学一般六年,因为我们是专科,七年制,我就去报考,有幸考上了,对关老很崇敬。后来这个学校迁到广州,成立广州美术学院,广州美院附中就是我的中学,一直到1962年毕业,基本上打了很好的基础,主要是素描、水彩。后来就到了浙江美院,现在叫中国美术学院,那个时候是潘天寿当院长。在广州美院学习的时候,我喜欢中国画,所以比较关注一点,看到潘老的东西,我非常敬仰。所以附中毕业后我就想能够向潘老学习,也有幸。到了浙江美院,潘老提倡对中国传统文化的继承和弘扬,他建议要分科,分人物、山水、花鸟三科。我喜欢画人,虽然很崇敬潘老,他的花鸟我也非常喜欢,但是我还是喜欢画人,所以这样子我就在人物科。人物科潘老是强调传统的精神,特别是他强其骨,我们中华讲骨法用笔,他讲究这种风骨的精神,这个学术视野给我的印象非常深。

在浙江美院他们这样一批年轻有为的,当时是学术带头人,他们把中国花鸟画的一些技法与人物画的结构结合起来应该说对整个中国美术,中国画、人物画的教学都起到了一个很大的作用。方增先等继承传统文化的一种精髓,又和现在相结合,特别是他们讲究一种笔墨语言去探索,这个给我的艺术也有很多启示。我当时学习还是很努力的,对潘老也非常崇敬,所以有空我就到他们家里去。遗憾的是我那时候没有相机,连跟潘老的一张照片都没有。当时我比较努力学习,应该说受到各方面的鼓励,所以我后来作为浙江美院的代表到北京见毛主席,学代会,非常荣幸,回来我还跟潘老汇报这个事情,他很鼓励。

毕业的时候人家也很奇怪我到煤矿,那个时候不是像现在自由选择,那个时候叫“四个面向”:面向边疆、面向基层、面向农村,面向厂矿到祖国最需要的地方去。所以我当时是真心的,当时我一个同学先分到山西太原煤矿,他说这个地方是很艰苦,因为那个吃粗粮,我们杭州吃大米,那个吃窝窝头。但是他说这里很需要,那我就主动写信报名,而且山西还没有名额,因为煤矿对美术学院是不对应的,怎么可能要美术学院的毕业生,我就报名。后来当时是工宣队说这个学生很好,你看看。

王:您当时是出于是想体验生活,想在那里边可以画画,还是真是觉得祖国需要我。

李:很多人问这个问题,上次北京台采访也说过这个问题。没有想,说实在的,也不是画画,那个时候已经不是想画画了,就是一心报效祖国。因为什么,我们老一辈到北大荒、到新疆,献了青春献子孙,你问他们你有什么想法?没有想法,一句话就去了,就是这样的。那个时代的人,我们老一辈的这个风骨,他一心是想到国家的富强,民族的振兴,我们受的教育也是这个教育。所以我当时真是没有什么想法。但现在回过头来看,我一下子在煤矿呆了八年。

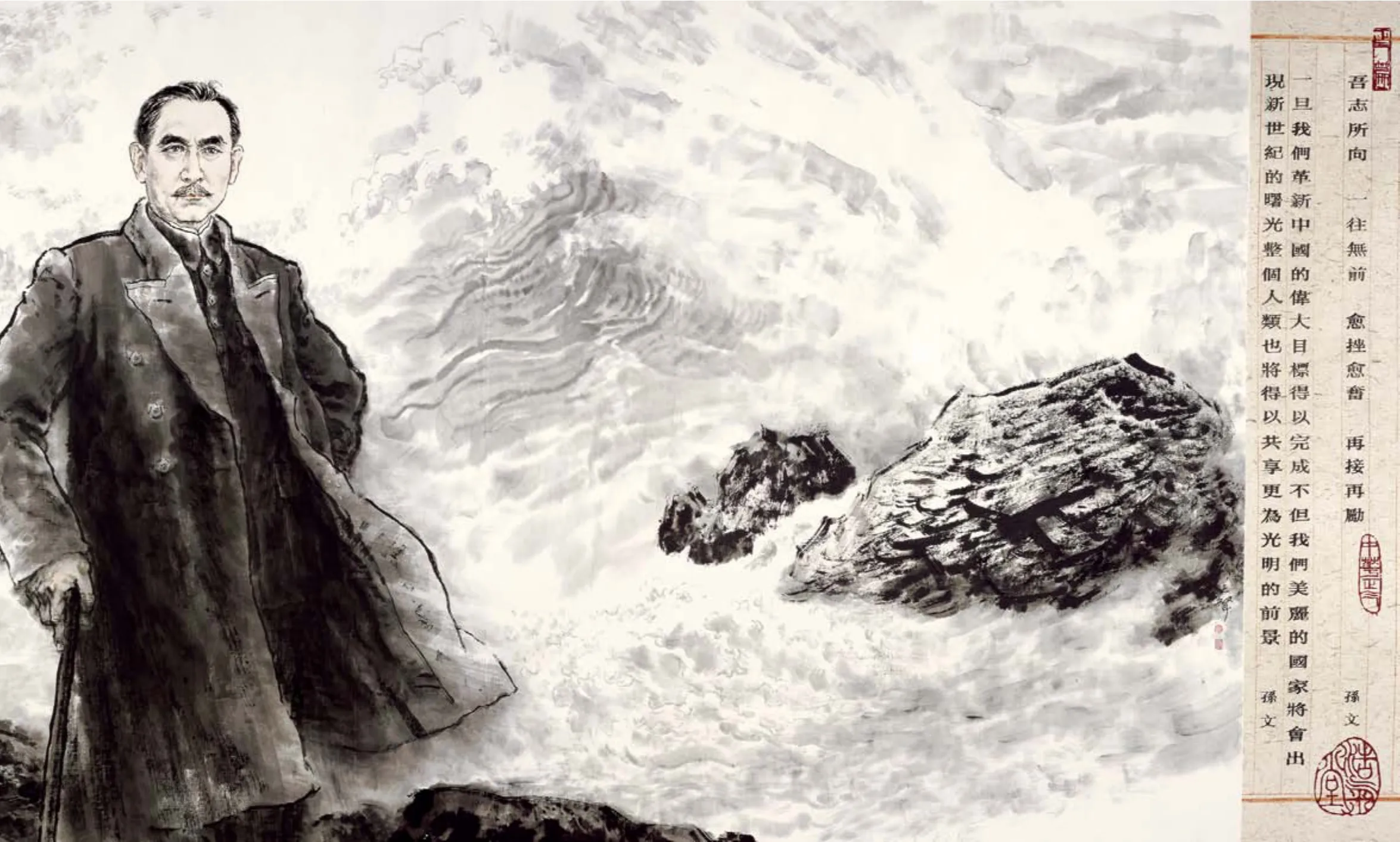

矗立潮头·伟大的先行者孙中山画卷之十六 216cm×709cm 2014年

王:您有影响力的作品都是那个时代创作的。

李:是,当然那个时候艺术上还是不成熟的,但是有一个好处,由于我八年的矿区生活,跟矿工的交往比较多,那么在我的审美的一种追求上,就慢慢的形成了一种自己的风格,就是希望追寻这种阳刚之力。因为矿工就像一个矿石一样,默默无闻,但是常年就在这里跟黑暗打交道,燃烧自己,把光明带给别人。这种风骨它无形中对我是有影响的。所以我画的东西慢慢就是有一种力量。

后来从煤矿考研究生到中央美院,到北京。那时候我在农村工作队,我们是在工作队,后来我听说恢复高考,1978年,我广播里听到恢复高考。我就想我向往已久的中央美院,有这么多大文人,蒋兆和先生、李可染先生,等等。我后来就跟工作队请个假,说招研究生,我能不能请个假,请了一个礼拜,从农村到北京来了。考完我就回去,回去继续在工作队。后来听说我考上了,哎呀这个心情,你说那种激动的心情。

王:您从山西回到北京,可能也是您人生,艺术人生的一个转折,重新开始。

李:当然,有这么多,李可染、蒋兆和、叶浅予、李苦禅都是我久仰的大师,这么多大师亲自跟他们请教学习,这是这种心情。毕业以后我们又是一个机遇,我就分到现在的单位,叫中国画研究院筹备组。

王:李可染先生当时作为院长。

李:那时候还是筹备,就是李可染先生、黄胄先生。后来李可染先生当院长了,黄胄先生是常务副院长,主持工作,叫我给黄先生做秘书,也兼办公室的一些事情,那我很愿意做。我们颐和园的赵院长邀请全国的知名画家都来这里作画、交流,另外在中青联还办一些学习班,所以我就有幸接触了全国的名家。

王:还想回头来问一下,李老师您看过关山月先生画画吗?

李:看过,我一直到他家里去。我当时刚进学校的时候是13岁,就是初一那时候,关老就说你要喜欢中国画,你一定要用毛笔写字,跟我讲了这句话,我还是喜欢中国画,后来我就礼拜天就跑去写生,有一个棕榈树就画了,“六一”儿童节报纸就给登出来了,我很兴奋,你看关老给我的指点,马上就感到很受鼓舞。

王:我想对一个少年、一个小孩子来说,我觉得一句话表扬,还是会有动力的。之后到您大学的潘天寿,刚才您说的李可染、黄胄,应该这是整个中国现代美术史的大腕儿,您基本上一小半儿都接触到了,尤其是院校。我觉得这个对您的创作、路数没有偏颇,走的都是正确的途径,这一点很重要。

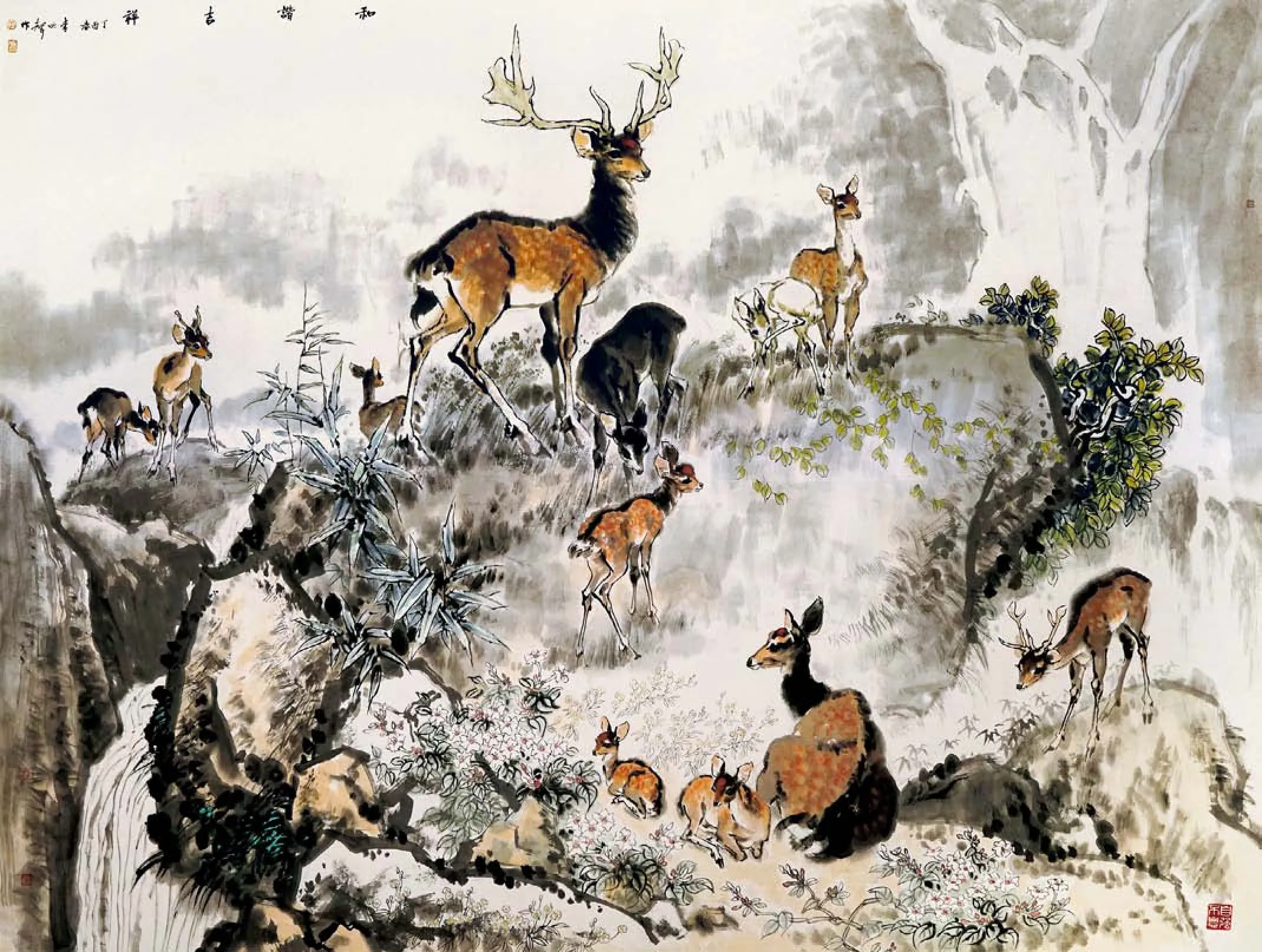

和谐吉祥 97cm×144cm 2015年

李:因为他们,可染先生老说,可贵者胆,所要者魂,另外他说你要站得高,站在巨人肩膀上,这句话讲的很多。他们都是巨人,我有幸站在他们的肩膀上,所以我就很注意去请教,向他们学习。1985年那时候不都一窝蜂的崇洋,有些人说中国画已经到了穷途末路。混乱之中,在老先生的激励之下,我就有见解了,走我自己的路,用我自己的作品,在社会中表现我的想法,这是受到老先生的启示。

王:其实李老师从您年轻的时候画画,一直坚持一条路线,画人民,画劳动,歌颂劳动,基本上没有偏离过这样一条线。

李:因为我们在美术美院学习的时候就学毛主席的讲话,附中的时候就学,所以我们基本上这个思想是和新中国一同成长,走的这条路数,也只走一条路。按毛主席延安座谈会讲话这条路走,尽管有很多波折,但是我们还是沿着这条路,现在这是一条大路。

王:石涛作为一个隐居者,作为一个持不同政见者,他还有那么一点酸酸的心理。但是您不一样,我觉得您和这个时代从年轻的时候一直是融入到这里,包括您年轻的时候画的那些,我觉得是由衷的,包括您选择从杭州到偏远的地方去,是这样一种发自内心的热爱,所以才能画出这样的画。

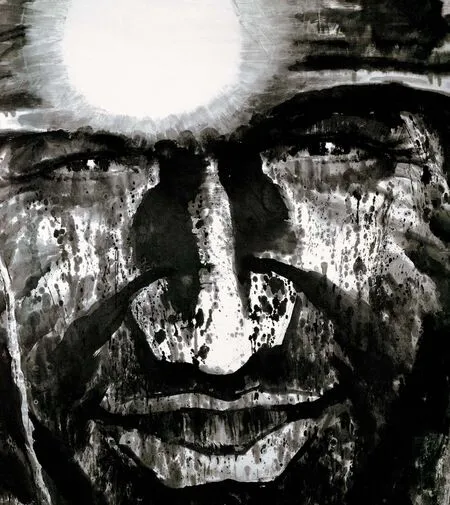

李:2010年的时候非遗就有一个酝酿了,2011年立法,全国人大立法,非遗保护法,文化遗产保护法,我们政协会上都学习过。一个是冯骥才先生他说过很多次,因为我三届政协了,好几次会议都是冯骥才在那里宣传非物质文化遗产,他是由衷的做这件事,我都听得很认真,每次他的讲话我都听得很认真。正好2011年政协会全国人大要立法,我们都学习法了,这个很有意义,因为非物质文化遗产是我们民族的根和魂,因为现在这个时代变迁,把这些都边缘化了,所以我们艺术家也应该参与到这个行列里来。很多人问我你怎么会想到给这些泰斗级的大师画像,因为我是搞人物画的,人物画最核心的是要画好肖像。因为我们古代人物画的高峰时期,他都是有个性的,后来元、明、清以后衰落了,千人一面,概念画,这个就没有艺术性了,没有感染力了,是吧?所以我搞人物画就是肖像画是要下点功夫。

王:我感觉在您的画卷里面,您的用笔真是,因为我是学书法的,还是对书法的点画感兴趣。您做的这么多次展览,包括您写的字,包括年轻的时候写的字,应该说您也是一位书法家,您是怎么看这个书法和绘画的关系。

李:书法和中国画是不可分的,毕加索说了一句话,我在中国我不会是一个画家,我很可能是一位书法家。你看看这个伟大的西方艺术家对中国的书法有这么独到的认识,所以书法人家说是小线条,高境界。沈老给我写的这个诗,这个书法写的多好,经常调侃书法,小线条高境界大艺术。你看我就是画齐老小线条,齐老的精神风貌是有境界的。画完了以后我自己不知道怎么画的,他这个就是艺术最后是情感,不光是一个艺术,书法也是。

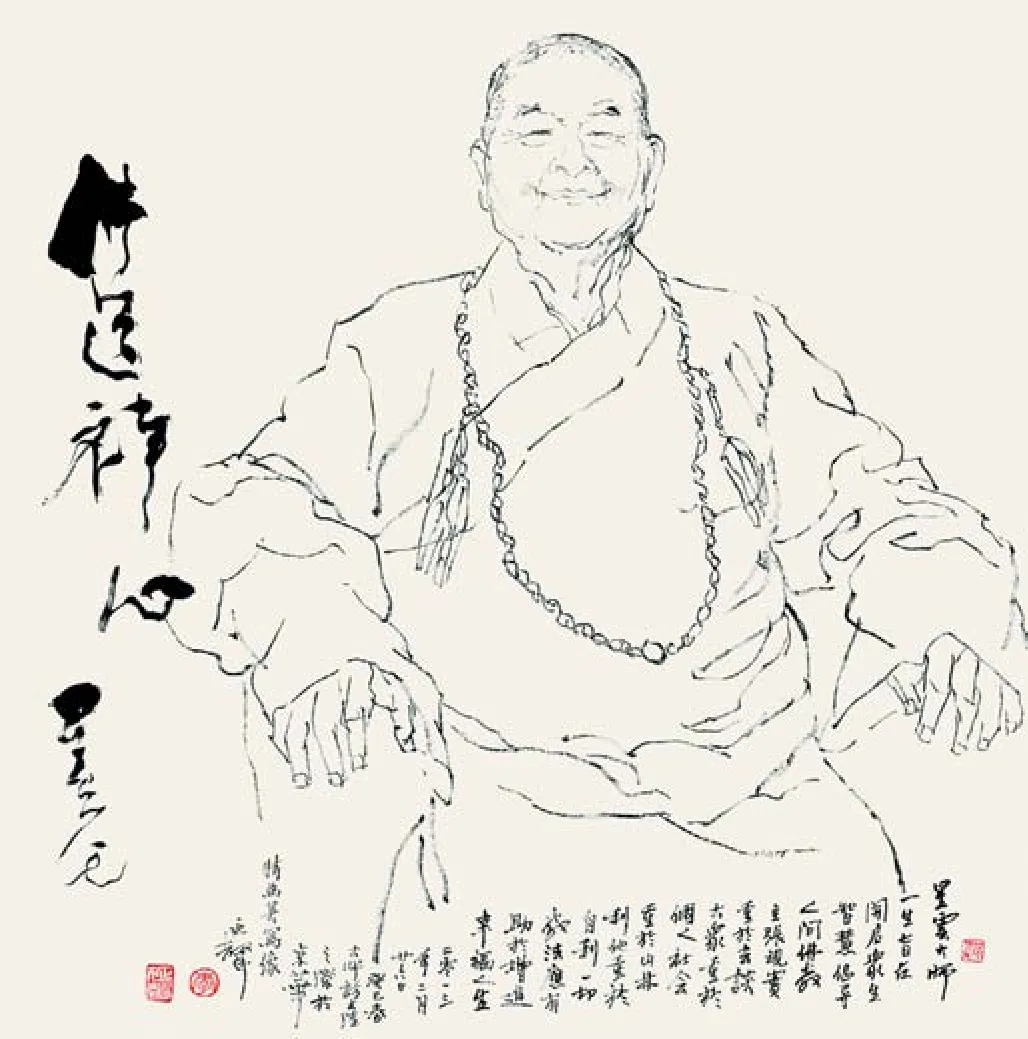

星云像 69cm×69cm 2013年

黄胄先生像 85cm×68cm 1995年

我原来写苏东坡比较多一点,另外喜欢颜真卿的这些。后来学了一点魏碑。黄胄先生因为以前没上过学,很小的时候辍学了,没有那么多时间临帖,写书法的时间也很少,就多看看,他晚年就是书法写的多一点,有一个线条的组合美。所以我在浙江美院上学的时候李先生就说,黄胄很出名,你看这个黄,这个胄字拉长,这就是画家了。他说潘老的字,你看潘大方块,天小一点,寿字拉长,很讲究,画家的字就是要讲究,他是有一种章法里头,就是艺术的处理,这是画家的字。

慷慨赋同仇《魂系山河》长卷之四 280cm×940cm 1997年作 获庆香港回归祖国艺术大展银奖

虎门销烟图 263cm×785cm 2009年作 国家重大历史题材工程入选作品

山中的太阳 200cm×200cm 1990年

王:“呦呦鹿鸣”这种吉祥、详和繁荣题材是您画大题材之外的一种休闲,很放松。他们像两极一样,您谈谈您画这个鹿。

李:人物画我跟学生讲课的时候我说,有大品和小品,大品就是画时间很长,十年磨一剑,要深入的去琢磨的。但是我们的艺术还要进入百姓家,还应该有小品,那种小品就是比较亲切、吉祥。还有一个我们笔墨要突破一点,像齐白石画虾,徐悲鸿画马,我来画鹿。黄胄先生实际上把艺术达到一个高度,笔墨的琢磨和情感表现技法上,你就可以举一反三,画驴画的好,画鸡画得好,画马画得好,画狗也画得好。我也想把鹿作为一个试验田,去琢磨,它一个是笔墨语言上的突破,一个是观察生活。我一个朋友在凤凰顶上还养了几只鹿,我经常去看看,比如说下了小鹿仔,我去看看,这个在动物园看不到的,那个小鹿仔很好玩儿。下了以后一会儿就站起来了,很有生命力。另外这个鹿高兴的时候尾巴后面有一块白,就放出来,好像要放射性的,你去看,不经常去看不知道鹿的动态,光是临时跑动物园看看,那不行。所以我画鹿也快五十年了,我在山西煤矿的时候,农村有牛,有养,有狗、驴,什么都有,我也画鹿,那时候山上有鹿,我也往山上跑。它是吉祥,福禄寿,我就画的比较多了,所以“呦呦鹿鸣”在《诗经》,几千年前我们的老祖宗就有这个,“我有嘉宾,鼓瑟吹笙”。