不朽的林泉

2018-04-18周仰

周仰,独立摄影师、译者,英国威斯敏斯特大学报道摄影硕士,现居住在上海。以相机为笔记,热衷在城市游荡,个人项目作品关注年龄、记忆与生命。

2018年的头10天,献给了西安原影像馆主办的终南山艺术驻留项目,在此期间,创作之余每天晚上还有七位艺术家与彭老师、超清禅师一同交流的环节。我在交流中展示了长期项目《不朽的林泉》(Faerie)的一个新的创作方式。这次交流中,彭老师和超清禅师都认为新的方式更值得继续尝试。在回沪的火车上,我写下了耕乐堂的笔记。

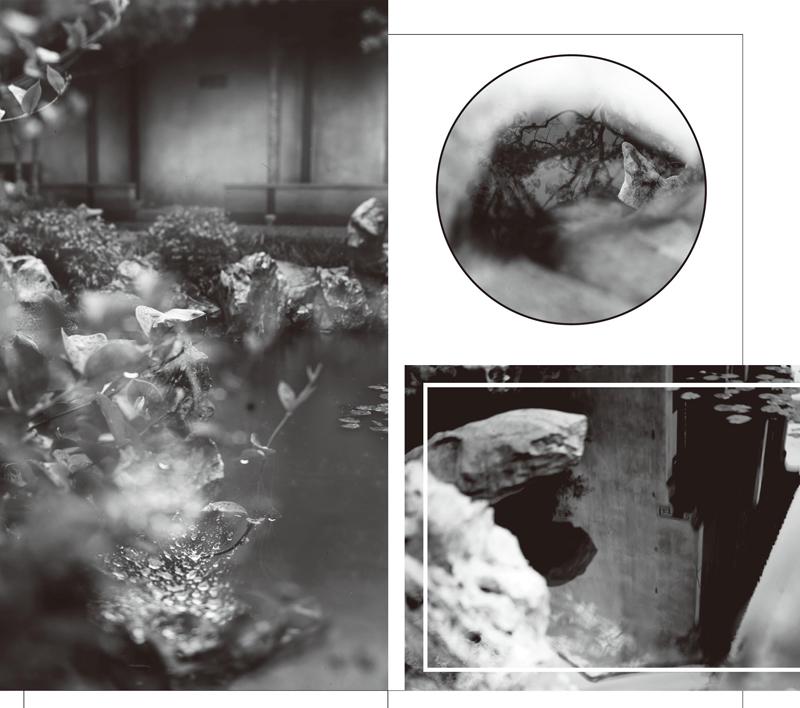

第一次到同里耕乐堂,是在丁枫博士告诉我展览计划之后的一周,那天是七月半。虽是鬼节,但暮夏的光天化日中,容不下任何神秘主义的想象。拍摄园林项目《不朽的林泉》两年多来,习惯了苏州城里那些规模更大的古典园林,与它们比起来,对耕乐堂的第一印象只能是一个字:小。这处记不清三进还是四进的宅子,大概只有最后一进围绕池塘的那圈松、石、楼阁,可以称为园林。带着这个不存惊喜的印象,一个半月之后,秋日的大雨中,八位艺术家在耕乐堂聚首。下午四点半之后,渐渐不再有新的游客,我们开始了沉浸式的园林体验,丁枫在方厅设了红酒和小店,夜幕降临后,上官终于来了兴致,唱了昆曲。雨、黄昏和黑暗,于我总是有转化空间的奇效。在耕乐堂的创作中,我延续了长期项目《不朽的林泉》的一贯思路,依然试图透过表象,寻找一个隐匿的“仙境”。

我记得第一次体验入夜后的园林,是2015年一个夏夜在闭园后的苏州耦园拍摄,坐在黄石假山顶上的石凳等着天光消逝,我突然以前所未有的清晰看到,假山,并不是“假”的——在园林的语境中,它就是高山,因为园林并不遵循原初自然(Primary Nature)的法則,也不是用人造的山水对原初自然进行简单模仿。正如托尔金(J. R. R. Tolkien)在《论神话》(On Fairy-Stories)中论述的,神话作者创造出一个不受已知自然规律的主宰、拥有独立运转规律的二级世界,一个允许读者心灵进入的仙境,同样,园林亦是不同于现实世界的另一个时空。于是两年多来,我在不同的江南园林里寻找,当阳光照到水中央的一簇植物,或者暮光将逝,或者一尾鲤鱼在稍纵即逝……在这样的时刻,分隔两个世界的帷幕突然撩开,那个隐秘的仙境浮现在眼前,那是承载渴望的所在,超越生死,一日千年。

那个仙境常常出现在相机的成像屏上,有人说用大画幅相机拍摄是私密的体验,这点我越来越同意。在遮光的冠布后面,我长久地盯着毛玻璃上凝结的光,那幅上下颠倒的影像只为我一个人出现,而一旦插入底片,这种带着光晕的像便会消失,我常怀疑留在底片上的与我所看见的,不是同一幅图像。在反复的私人的观看中,一种与园林的亲密感不知不觉生长出来,似乎耕乐堂成了“我的”,滴滴答答的雨中,竟留恋起来。因此即便我已经基本完成拍摄,隔了半月又跟着几位未完成作品的艺术家再访同里。下午四点和早晨七点半,略呈金色的阳光中,水波和松影投射在墙上,又是不同的美。

我开始创造肉眼不可能直接看到的图像,多次曝光,糅杂了自己的意图、意外甚至错误。用胶片拍摄时,从按下快门到底片冲洗出来,这段或长或短的时差中,奇迹发生。胶片这种媒介尚存的可信度将我的操控变成事实,于是那个仙境真的被铭刻下来。有一瞬间我怀疑,寻找和创造发生了错位。古时建造园林的文人,他们以“造物主”的身份创造了园林这一不同于现实的时空,允许人们亲身流连其中;今日,在描述耕乐堂的某个厅时,我们不自觉地说“当初设酒”,将那一晚自己在园中的活动当作园子里固有的事实,恍惚已把自己当作了主人——那么,当潜意识中我们自己成了园林这一时空的“造物主”,或许“寻找”与“创造”那个仙境也没有了本质区别。

编辑:沈海晨 haichenwowo@163.com