生命因精神而精彩

2018-04-17陈为人

陈为人

太钢建厂80年,筚路蓝缕走到今天,由一个年产仅一万吨钢的小厂,发展为年产300万吨不锈钢的特种钢基地,而且连续5年不锈钢的产销量居全球之冠。离不开一代代“太钢人”的辛勤努力、付出和奉献!下面,笔者通过采访老一辈“太钢人”——太原钢铁集团公司原总经理商钧,领略太钢的光辉历程和老一辈人的风采。

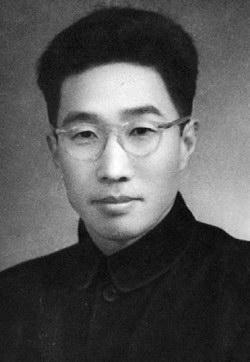

1957年的商钧

笔者:商总,您作为一个承前启后式的典型人物,无论是解放之初,从兵工企业调任太钢的动力部主任,还是从“文革”百废待兴之际担任拨乱反正的总经理,两次受命于危难时节。从解放初接管阎锡山西北炼钢厂的起步说起,谈谈您与太钢的这份特殊情缘。

商钧:我是1950年3月份到太钢的。3月份以前,我一直在兵工系统。我临来以前所在的晋西机械厂,是阎锡山当年为打内战创建的枪厂。当时,兵工三处一部分单位,从解放区搬来和枪厂合并。叫三十三兵工。在解放区,它叫晋察冀边区第三兵工管理处。地点就在平山,在西柏坡的南面15公里处。中央机关迁到西柏坡后,三处党委秘密下达了一项重要任务,要我们沕沕水发电厂立即组织一支队伍,架一条线路,为西柏坡的党中央送电。那时候保密工作做得十分严密,大部分人并不知道中央机关已经搬到了西柏坡。三处党委非常重视这项政治性很强的特殊架线任务,党委书记陈瑯环、处长史克中把我叫到北冶村总部去,再三向我强调,一定要选派政治上可靠的同志去执行,不许发生任何问题。后来,我圆满完成了这一光荣任务,送电西柏坡,结束了中央机关晚上办公点蜡烛的历史,新华广播电台也开始复播。在这期间,中共中央在西柏坡召开了具有里程碑意义的七届二中全会。党中央、毛主席也是在我们保证供给的灯光下,通宵达旦地指挥了三大战役。2008年5月,我旧地重游回到沕沕水发电厂时,厂领导还让我题个词,写“新中国第一电灯从这里点起”。

到了晋西以后怎么来的太钢呢?因为太钢的军代表是陈瑯环,陈瑯环在解放区是兵工三处的政委兼党委书记。我是十六分厂的指导员兼厂长、他认识我。当陈瑯环接手阎锡山的西北炼钢厂后,发电厂经常出问题,经常停电,他就想到了我这个老部下。

西北炼钢厂就是太钢的前身,是阎锡山为实施他的“以山西煤铁为基础,发展军火工业,使山西成为一个小中国”的军阀构想而组建的。1934年开始筹备,1937年秋建成,他的军阀梦还没有做成,侵华日军就进入山西,把他苦心经营的产业抢占了。1945年,日本投降,钢厂重回阎锡山手中,由于日本人长期的掠夺式生产,再加上阎锡山控制时期对设备缺乏维护,到1949年解放时,西北炼钢厂很多设备已经破旧不堪。我来的那一年生产多少钢呢?一年生产一万吨钢,这一万吨钢也是勉勉强强完成的,你就可以想象那个时候太钢的生产状况是非常没有头绪的。生产一直不正常,一个主要原因就是发电厂老出事故。因为发电厂管着汽动风机,风机是给高炉送风的,发电厂一出事,高炉就休风了,这样就没有铁了,没有铁就不能炼钢,炼不出钢,后头轧钢也就停了。一环套一环,涉一发而牵累全局,因此,发电厂就成了当时西北炼钢厂能不能正常生产的关键。

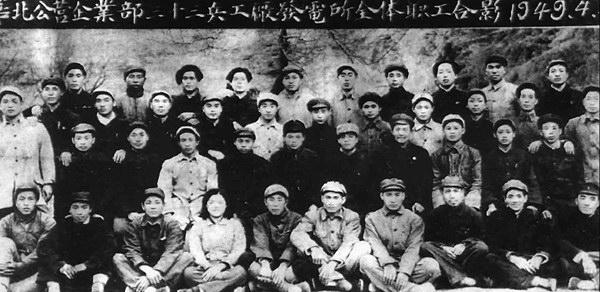

1949年,华北公营企业部二十二兵工厂发电所全体职工合影。

那时候,我们都在城里住。城里和太钢中间没有建筑,都是荒地。每天有个大轿车接送我们上下班。我坐上汽车一出城,就是看发电厂的水塔冒不冒汽。水塔就是那個透平机的冷却塔,一看水塔冒汽,哦,风机在开着,在供着风,证明我的透平机开着呢,我在车上坐着就稳当;一看不冒汽了,我就很着急,赶快到厂里看看出什么事了。

当时的动力部主任,叫陈树凯,是日本留学回来的。60岁多一点,身体很弱,说话都没有力气。在我去动力部之前,陈瑯环就有过交待,说这个地方比较复杂,不光有阎锡山时代留下来的像陈树凯这样的老技术人员,还有一部分阎锡山时代接收的日本人,当时动力部就有一个日本人,叫大内。所以他们当时认为,生产不正常,也不排除有些人捣鬼的可能性。让我特别注意这方面的因素。那时候这种考虑也不是多余,因为全国刚刚解放,确实也有阶级敌人搞破坏的例子。但我还是把主要精力放在技术问题上,我觉得,制造事故并不是想象的那么容易,不是想搞就能搞成的。主要问题恐怕还是出在技术上。我上任后,陈树凯的部主任也没有宣布免除,就这样在很长一段时间里,我们两个部主任共存。不过我去了以后,陈树凯就自动“退居二线”了,也不说话,也不管事,让我一人去管。

我来了以后,首先得弄清楚问题出在哪儿。我就先开工人、工段长各级座谈会……经过一番调查以后,我发现问题出在锅炉上。锅炉爆管,水没有很好地处理。硬化水给了锅炉,锅炉的管子就结垢,导致散热不好,烧红以后就爆管。那个时候好多人不太懂得这个水的重要性,所以不但忽略水,经常就是锅炉坏了修锅炉,管子爆了赶快换管。

在解决发电厂受热管爆炸问题的那段日子里,全厂职工加班加点,非常辛苦,有的技术骨干,干脆就住在厂里。有一个叫章文焕的老工人,干起活来都有些拼命,每次发生故障检修时,锅炉里的温度非常高,理论上,人是不能承受的,为了抢时间,他总是披上沾水的麻袋冒着高温第一个就冲进去了。正是有了一大批像他这样勇于奉献的工人,发电厂才很快扭转了事故频发的状况,公司的生产才逐步稳定下来,步入了正轨。

商总的讲述,深深地触动了我的思绪:钻进余温尚近百度的炉膛,“争速度、抢时间”地进行抢修,正像商总所说,“理论上,人是不能承受的”。但是当年,我们的干部和工人们就这样“实践”了。那一代人,常有如此的“壮举”。记得太钢宣传队的王秀春,还专门为此写出过数来宝节目《新炉长》,其中有这样的句子我至今记忆犹新:“炉长对我微微笑,把我吓了一大跳,只见他,满脸热汗往外冒,那汗珠为什么总不掉,到跟前一看才知道,不是汗珠是水泡。”也许,这样的“动人情节”在我们今天听起来,已经是很遥远的往事了,真正有些“恍若隔世”。

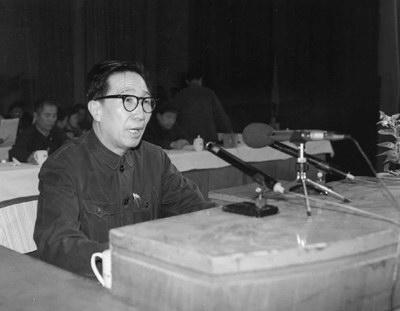

1979年,商钧在职代会上做工作报告。

笔者:太钢从阎锡山年产仅一万吨钢的破烂摊子,发展为国家重要的特种钢基地。记得1975年太钢接受了一项国家急需的尖端产品,这是一种耐高压耐高温耐腐蚀的异型板。对其各项性能的要求极高。出于保卫国家安全的需要,多少准备下水的潜艇,准备上天的卫星,迫切地等待着这种异型特种钢。工人们管它叫“争气板”。太钢在确立走特种钢的发展道路方面,您一定有着深切的感受。

商钧:从接手阎锡山的西北炼钢厂,国家就一直是把太钢作为一个特殊钢厂来发展。新中国的强盛必须有一个强大的国防力量,而强大的国防必须以军工为支撑,必须有大量质量过关的军工钢。特钢就是特殊用途的钢,基本上就是指炮弹钢、子弹钢、舰艇钢、潜艇用钢等。20世纪60年代末,就是在“文革”时期,还建成一套舰板的退火线,来增加舰艇钢的产量,可见国家对太钢特殊钢的重视程度。像太钢六轧厂上的那台2.3米的冷轧机,就是轧军工用的宽板,叫6160工程,当时是保密的。我记得我国“东方红一号”卫星上天所用的火箭,它的外壳就是用这个轧机生产的宽板。当时发射成功以后,国务院、中央军委还专门给太钢发来贺电。

确立太钢为特殊钢企业的标志就是1952年建成了三钢的电炉。电炉炼钢它不是温度高吗?就可以炼合金钢。我记得是当时搞了两个三吨电炉。随后在1953年、1954年,又建起了锻钢车间。三钢炼出来的钢锭,因为是电炉炼钢的合金钢,它很硬,一砸就砸不成了,所以必须通过锻钢锻造。这时候太钢就开始成批生产合金钢了。到了60年代,又建成了50吨转炉,50吨电炉,那时候叫“双炼”,先是转炉炼,再装进电炉进一步冶炼,就是炼合金钢。采用“双炼”之后,不仅冶炼规模大了,而且可以缩短冶炼时间。同时,还建成了七轧厂的八辊轧机、二十辊轧机。这就为今后生产不锈钢和冷轧硅钢创造了条件。

1966年,太钢从德国引进了一套冷轧不锈钢生产线,可是货到了,设备还没安装完,“文革”就开始了。专家在饭店住着就造反,打倒洋奴哲学,打倒崇洋媚外,外国专家赶紧就跑人了。我们没办法,只好自己弄。但卖的时候,外国人对中国技术封锁,不卖给我们技术,只卖给设备。工艺你不懂,钢怎么轧?我们自己去找这个工艺太难了。难到什么程度呢?我们轧出来这些东西的一半是废品。把钢板轧出来之后,轧得不均匀,表面处理不好的,我们就把好的切下来用,坏的再回炉炼,重新处理后再启用。那时候我们自己利用处理品做试验,弄了好几年。这个难度在什么地方呢?就是它这個工艺太复杂。譬如这个酸洗,钢板要洗得很干净,才能打亮。我亲自抓酸洗的“三度”就抓了半年:一是酸加到什么温度,钢板做得合适?二是酸和钢板在里面走的时候,速度要控制好。三是酸百分之几的浓度最好。

笔者:我想请您讲讲“文革”结束您接任总经理后,“拨乱反正”恢复太钢生产的情形。

商钧:1977年初,黄墨滨调任包钢总经理,我接任了太钢的总经理。十年“文革”,把我国的国民经济推到了全面崩溃的边缘。当年一提老大难的亏损大户,就是“武包太”,即武钢、包钢、太钢。由于太钢亏损严重,有一次我们向省委书记王谦汇报工作时,他狠狠地批评了太钢,说全省的农业税7000万元,都让太钢给赔进去了。他进一步说,你们什么时候扭亏为盈挣了钱,给我买一根冰棍吃。说得我好难堪。

1977年3月全国冶金工作会议期间,李先念、纪登奎、谷牧三个副总理,让包钢、武钢、太钢这三个落后单位单独汇报。我们的汇报就是派性斗争啊,两边武斗啊,讲了这些事,就是反邓小平右倾翻案风,闹得那是全面停产……后来三个副总理听得也不耐烦了,说:“反正你们都停产了,别的都别说了,现在是粉碎‘四人帮了,武斗没有了,回去你们赶快把生产恢复起来就行了。希望咱们下次再谈,是说生产上的事。”

我从北京冶金工作会议回来以后,首先要恢复生产。太钢恢复生产还是很快的,这是由于我们在“文革”之初,采取了一系列停产保护措施。

笔者:哦,弄一个安全线?

商钧:当时保护的重点,一个是高炉,一个是焦炉,一个是发电厂。

高炉停产前,得把炉内的铁水放尽。不仅要放出铁口,里面还有一米多深的炉底,必须全部放尽。要不然,残留在炉腔内的铁水冷却了,一凝固,就结成一个大铁块了,这叫“镦炉”,一旦镦了炉,再启动这个炉子整个就得拆掉,把铁拿出来再砌炉。那高炉处理起来恐怕就不是短时间能完成的。

焦炉是个什么情况呢?焦炉里是用耐火砖砌成,都是特材异型砖,是矽土砖。矽土砖有个特性,高温膨胀,低温收缩。一收缩这个矽土砖就自己爆裂了。也就是说,如果让焦炉完全停了火,焦炉矽土砖一旦爆裂,焦炉也就废了。所以,我们就采取了封炉保温的措施:用老百姓的话说,压火。就是像炉子一样,不需要那么旺了,就闷火了。给它装满煤,不吹风了,上面也不抽烟了,压住火封起来,让它缓慢燃烧,但仍能保持一定的炉温。“文革”十年,焦炉一直没有熄火。这样,焦炉的矽土砖就保住了,恢复起生产来也就比较容易。

发电厂主要是保护锅炉,不能停电、停汽,一旦停汽,全公司管道就会全部冻裂,那后果就不堪设想。

“文革”结束时,太钢各厂是全面停产。要恢复生产,首先是要恢复发电厂。恢复发电厂,首先恢复锅炉,锅炉那个时候不是刚解放时的锅炉,是从匈牙利引进的75吨锅炉,就是现代化的锅炉,往里喷煤粉,然后燃烧。它里头构造很复杂,管子特别多,经过“文革”几年没有用,全部腐蚀坏了。你要开锅炉,得全面把它恢复起来,管子要全换。那时候修锅炉的有一个人叫王文保,他是锅炉检修工段的工段长,“文革”中他是个派头头。他害怕,不敢来上班。你要想修锅炉,人都找不见啊。我就把他找来,我说王文保你上班,你把你的工人召集来,修锅炉。我说咱俩说好,你别怕,我不斗你,不清算你,你“文革”中犯没犯事,那是别人来清算,从我这个角度上来讲,你没破坏生产,你没错。我是经理,说了还算数,你给咱召集工人修锅炉,把生产恢复起来,你等于立了功。

那时候锅炉修理,换管子换得很多。发电厂的锅炉构造非常复杂,包括水处理、预热室、燃烧室、过热管、上煤系统、球磨机等,管子特别多。一个多月把管子换完了,打算开冶。这个锅炉要点火,得喷煤粉;煤粉温度不够是着不了的,得用油往里喷,把锅炉烧得热了、红了,然后喷煤粉。第一步得用油。我记得锅炉修好了要启动,没有油啊。那是冬天,油还在油库呢,而且是重油,重油在正常温度下是凝固的,要想把油弄出来,得用蒸汽加温。

笔者:一连串的问题,互相制约着。

商钧:后来想了个办法:用火车头。运输部的火车,它有汽啊,把它开过来,用火车的汽,把火车管子架在油罐上头,火车汽给油罐加热。

笔者:精彩精彩。要不然一环一环咬着,谁也弄不动啊。

商钧:那个时候真是把办法都想绝了。就这么着,总算是把锅炉启动起来了。锅炉启动以后,故障特别多。它是喷煤粉的,这个煤粉是从煤矿运来的,煤矿生产的煤里掺杂着坑木,乱七八糟的。

煤进入锅炉以前,得把煤弄成细粉再往里喷,那粉很细,就像面粉一样。煤粉进炉子以前,要用一种叫叶片给煤粉机过滤一下,然后再往里进。保温用的叶片是铜的,煤矿来的这些煤有木头,就把木头片给磨到煤粉里去,结果木头末子常把给粉机堵住了,不能转了。就得打开盖,把煤粉扒出来,把木头拽出来,然后再开。

不管工人还是干部,谁在谁就赶快扒。反正锅炉不能停。那时候,我准备着一身衣服,专门扒这个煤粉用。一扒煤粉,换上这身衣服,那个煤粉像面粉一样细,弄得满身都是……

笔者:哦,这种细如面粉的煤粉对人身体危害很大,它吸进人的肺里,沾附上就不容易下来,有一种职业病就叫“矽肺病”。

商钧:那一刻也不会去想那么多,只是急着锅炉开啊。

1977年底,用了半年时间恢复生产,后半年就生产了60多万吨。生产起步以后,我规定了一个制度:公司经理、副经理,下边厂长、副厂长,必须每天24小时轮流值班。碰头会从早晨八点提前到七点半开。提前半小时上班,把问题了解,解决到前头,工人上班后就可以尽快把新的工作任务布置下去,这是为了提高效率,跟国内同行业抢时间、抢进度。那时候,工作特别紧张。我们公司这一级领导,吃在厂子里边,就在办公室住。几乎是每天都在厂子里边,礼拜六晚上才回家。当时急于使太钢尽快摆脱落后面貌,所以要求得特别严。

这种紧张程度维持有两三年,后来大家就觉得非常疲乏了,大家给我的作法起了一个名字叫“卖肉政策”,就是把大家都累瘦了,卖肉了,受苦了。

笔者:我记得当年有个口号叫,“为了祖国实现现代化,脱皮掉肉也心甘。”

商鈞:我当时听到这些牢骚话,就有点发火。面对落后的现状,不掉几斤肉能行吗?生产紧,任务重,要在主体设备不更新的情况下,每年增产5万吨左右的生产任务,不加班加点多做奉献能行吗?要摆脱落后,既没国家投资搞新设备,我们也没有钱引进新技术,就凭我们的辛苦,要把生产增长的速度加快。

笔者:我看到一张照片,是当年您和党委书记王景生与李双良的合影。李双良如今已是闻名遐迩的人物,被称之为是治理冶金渣山的“当代愚公”。李双良所取得的这些成功,与当年您在任时的支持分不开。可见您很早就具有环境保护意识,这种思维是超前的。请您谈谈当年在治理环境污染方面的一些事迹和感受。

商钧:在钢铁生产过程中,会产生大量的钢渣,对废弃钢渣的处理,是所有钢铁企业面临的共同难题。解放初,按当时苏联专家的设计,是把钢渣堆在汾河沿岸的低洼处,填上以后,两边建住宅。当然,太原市是不会同意这个办法的,那样一来,把汾河都污染了。太钢有同志提出,把这个废渣拉去填东山的沟,但由于距离太远,运费太高,也不现实。后来,设计院提出一个方案,就是在原来渣场那个地方堆高,用皮带机给它堆起来。太原市有关方面马上提出反对,你用这个皮带机往上堆,风一吹,尘土飞扬,对太原市的环境污染的太厉害了。几十年下来,钢渣已经堆积如山,修上铁轨,用火车拉上钢渣往上倒,一个火车头拉不动,两个火车头,一个推,一个拉,倒到最后,两个火车头也拉不动了,坡度太大。到了1983年,渣堆已经堆到了20多米高,占地也越来越大,渣山成为一个大污染源。就在这个时候,李双良面临退休,他是个闲不住的人,他提出想治理太钢的渣山。李双良显然是有备而来,提出了一个深思熟虑的方案:他说,我一不向国家要钱,二我不要人。我弄一些下乡知识青年,回来没就业的这些人,我用小推车手工的办法,把这个渣子和钢分开。要求商经理给我办一件事,就是把我的废钢全部收购回去。钱我不要,你找财务处给我立一本账。就是说,我用的时候花这个钱,不用钱你给我攒起来,攒起来以后我就搞机械化……

谈完了,我想,这个办法好啊。既不要公司投资,又不要投入人力,我当然大力支持。与李双良同志谈完,我就找分管经营的梁承哲副总经理,又找管理生产的副总经理孟立正。跟两位副总说,我和李双良同志谈了治理渣山的承包方案,我同意他提出的办法。但只谈了一些原则,你们两个组织有关处室,具体谈一下承包方案。他们找李双良谈完以后,很快起草了一个承包治理渣场的具体办法。李双良动员了一些民工和知青,用小平车,开始了治渣行动。1983年5月,浩浩荡荡的治渣大军开进了渣场,大家把可以回炉利用的废钢渣捡出来。第一个月下来,就运走了废渣8万多吨,回收废钢铁4000吨,总收入40多万元。发了工人工资,付了运输费,还盈了利。随着治渣工作的推进,盈余的钱越来越多,有了钱,接下来的事情就好办了,买汽车、买推土机、买挖掘机,先后一共买了100多台大型设备。化废为宝,创造了一个奇迹。

笔者:赵树理《小二黑结婚》电影中,有个描述山西好风光的插曲,歌词唱道“清格凌凌的水来,蓝格莹莹的天”,可当年的太钢,人们改了唱词,唱成“混格浊浊的水来,红格彤彤的天”,还用当年太钢的两任领导名字(卜虹云、尹池清)来调侃环境:“红云不薄,池水不清”,说得是当年太钢三钢红烟造成的环境污染。

1982年,商钧(前排右二)与省委书记王谦(前排中)在办公楼前。

商钧:上世纪70年代,二钢的红烟问题非常严重,不但影响太钢,而且还影响到全太原市。走进二钢厂区,就能感觉到有渣子从天上往下掉,都是氧化的铁粉颗粒。这些微小的颗粒落下来,日积月累,在二钢的厂房上堆积了厚厚的一层,最厚的地方有半米多。由于下雪之后,积雪融化,厂房顶上的氧化铁粉吸入水分后变重,有一次竟然把厂房顶的预制板也压塌了。

按理说,如果按工艺操作,红烟问题应该早解决了,但事实并非如此。由于当时走红烟有两个通道,一个是事故烟道,一个是除尘烟道。按照当初的设计,如果除尘系统坏了,就把事故烟道打开,可以继续生产,但后果却是红烟再次直接排放到空气里。二钢厂生产任务又比较紧,有时候除尘系统出了故障,为了赶生产任务,仍然继续生产,除尘烟道不能走烟了,就直接从事故烟道放了出来。为了杜绝二钢从事故烟道冒红烟,我和二钢厂的武殿利厂长商量,达成共识:下决心宁肯少炼钢,绝不能冒红烟,坚决把事故烟道焊死,要炼钢先修好除尘风机,这才把二钢冒红烟的问题彻底解决,解除了一大污染难题。设备运转正常了,除尘回收烟尘红泥还可以作为炼铁原料来利用。

笔者:听了您的讲述,我产生一个疑问:当年,人们还不像今天这样有环保意识。您的思想肯定具有超前性思维。当年在生产压力那么大的情况下,生产刚刚恢复起来,算是推上了正轨,你们怎么就能想起来要把这个环境搞好?

商钧:那个时候觉得是这样,就是生产发展起来了,我总觉得周围的环境,也要搞得大家舒适一些。那时候在我思想扎根很深的就是列宁、斯大林所描绘的共产主义劳动是一种愉快劳动,就是创造一个美好愉快的生产劳动环境。

商钧陪同国家副主席王震在太钢视察。

“文革”结束后,厂区内到处垃圾成堆,道路年久失修,冬天大风一刮,尘土飞扬,夏天一场大雨,泥泞不堪。路两旁没有路灯,下二班和上夜班的女工,还需要家人接送。就是男职工,稍不留神也会掉进路中间的水坑里。当年职工编了顺口溜,说太钢是“道路不平,电灯不明,冬天是扬灰路,夏天是水泥路。”所以我们那时候下决心,一个是修路,一个是植树,再一个就是筑围墙。应该说,太钢经历了一个从环卫到环保的发展历程。一开始,我们只是从环境卫生这个角度入手,抓周边的环境治理,抓厂容厂貌的治理,出发点也只是停留在改善现场工作环境上。但随着这项工作的不断深入,我们不再满足于简单的环卫工作了,开始注意到环保方面的工作。

笔者:我还听说,您在抓安全生产方面也是很下力气的。您有一个说法,叫“构筑生命的堤防”,这个提法听起来就意味深长。

商钧:太钢抓环境、抓安全在太原市是有名的,在山西省甚至全国也有名。每年冶金部开一次全国厂矿长会议,我在冶金工作会议上讲过如何抓安全生产。我那个讲话的全文,还发表在国家劳动局主办的《劳动保护》杂志上。发表以后,还有一封读者来信说,抓安全生产就应该像商钧同志这样抓,实在要抓,不是停留在嘴巴上,而是要实干。太原市经委专门印发过一个小册子,就是《太钢安全工作法》。

笔者:我感兴趣的是,为什么您会那么重视安全生产工作。我知道,那时候,人们的思想还停留在豪迈的英雄主义情结上。

商钧:确实如你所说,太钢因为抢生产进度,工伤事故也是时有发生。但1980年初到日本去考察,引起了我强烈的触动。那年,冶金部组织了一个考察团,由冶金部副部长夏耘带队,去考察日本的钢铁企业。接待我们的是新日铁公司,它是日本最大的一个钢铁联合企业,总部设在东京,拥有室兰、君津、东京、名古屋、八幡等10个钢铁厂。另外还有几十家子公司。每到一家,因为我们考察团是副部长带队,规格很高,所以对方都是一把手接待。记得我们到兵库县一个叫姬路的钢铁公司参观,我们头天去,它的总经理没见我们,只派了一个副总经理来接待。他一出面就道歉说,我们的总经理不在,到东京总部去了。由这位副总经理带我们去参观,介绍他们的管理情况。第二天,总经理慌慌忙忙赶回来,接见我们代表团。见我们第一句话就是检讨,对不起啦,我昨天没能来,我到东京总部去检讨了。我这儿死了一个人,我检讨多少遍也不行,好话都说尽,最后就剩下磕头了,才算饶过我。听了这位姬路公司老总的话,当时对我刺激很大。我们出了事故,虽然很痛心,但是上边对我们的追查责任,还没有到磕头的程度。我说一个资本家能够这么对待工人,我们怎么样?所以在我心里就想,我们绝对不能比资本家做得差。

还有就是,在考察过程中,他们在安全方面的重视程度,给我留下了特别深的印象。在职工更衣室内,挂了许多小布条,都是以家属的口吻写着:“等你平安回家共进晚餐”之类的话语。另外在工作现场,有许多指示灯在那儿闪:什么“小心碰头”,什么“前边楼梯,小心下楼”之类的标志,等等,他们的安全工作做得非常细。

从日本回来后,从思想深处认识到安全工作的重要性和紧迫性。我总结为安全的“四性”。就是长期性、预防性、群众性、科学性。长期性就是说只要从事生产,就有个安全问题。对安全工作不是抓一阵子,而是要抓一辈子。从制定安全措施到教育操作者理解学会,再到实际操作中真正执行安全规定,这是一个永无止境的重复循环过程。安全工作总是伴随着生产活动进行,所以在开展生产活动的同时,也要把安全工作纳入其中。群众性是说在生产过程中,99.9%的人都注意安全了,只要有一个人违反了安全规定,也可能造成重大的伤亡事故。就是说安全必须是全体性的,不能留死角,也不能有缺口。科学性是说安全工作不是一项简单的管理工作,而是有着很强的科学规范。在这方面我们有过血的教训:有一年初轧厂酸洗出了问题,用汽车罐装废硫酸往外拉,拉废酸的罐车漏了,叫焊工来焊,在焊的过程中,硫酸罐发生爆炸,焊工当场死亡。我赶到现场,一下懵了,怎么酸罐会爆炸?后来找来化学工程师才知道,稀硫酸经过焊接,产生的热量使残留在罐内的稀硫酸分解产生氢气,当氢气与空气混合,浓度达到5%以上时,即成为爆炸气体,遇到明火就会发生爆炸。

所以,我对安全工作下了很大工夫,现在说起来很难使人相信。那时候,太钢是十里钢城7万职工,光靠领导抓绝对不行。我要让大家都动起来,设计了一套全员发动搞安全的方案。我规定了一项安全讲话制度:每个季度第一个月的15号以前,我必须向工段长以上的领导干部做一次安全讲话,讲公司一个季度的安全形势和下一个季度要做的安全工作和相关措施。我这个报告不是光嘴巴上讲,而是要写到文字上的。我讲完了以后,要发到各廠去,要厂长也照着这么做,他们得给全体职工作报告。给职工作的报告稿,得交上来给我看,30来个厂长的报告送来了,我真看,看了以后还给他批示,你讲得对还是不对,你是应付差事还是认真去做了,我都做批示。安全处每一个月反馈给厂长。

我弄得非常具体,每个礼拜五叫太钢安全日,这一天任何会议不许开,各厂都做一面旗帜,旗上绣着“安全活动日”5 个字。到星期五这天,把旗帜插到厂门口,就是给大家提个醒,这一天除了安全活动,其它任何会议都得让道。让安全意识渗透到每个职工的心里。我还要求各班填报“安全活动日卡片”,建立起从领导到安全专业人员、再到班组职工的“三项制度”。通过常抓不懈,太钢的安全事故逐年减少,成绩显著。1981年全国冶金会议上,冶金部长专门让我在大会上介绍太钢的安全管理经验。

笔者:一个人一生的丰富经历,不是单凭一篇简短的文字就可以概括的。我知道商总还有许多精彩的故事,只有留待下次再予以详细了解了。

商钧:您的访谈,使我有机会再次回首自己的人生。我常常心生感叹,我这一生,好像就是专为钢铁而生。青年时进入宣化钢铁厂时,只是觉得有了一份固定职业,再也不用四处漂泊了,并没有想到自己会因此跟钢铁结下一世情缘。解放初,让我到太钢,脑子里曾有过一闪,怎么又是钢铁厂?但一闪念很快被随后而来的繁忙工作所冲淡。我渐渐变成一个不停工作、不断向前,不再回头的太钢人。几十年来,我已经完全跟太钢融为一体,在我的生命中,已经注入了太多太多与太钢割舍不断的情感,我正是在太钢这座大熔炉里,炼就了我的钢铁人生。

笔者:谢谢商总接受我的访谈,您让我有机缘看到了一个老领导、老太钢人的风采!