人类学视野下的乡村聚落景观研究

——以龙脊村和弗林村为例

2018-04-17韦诗誉

韦诗誉

1 研究视野

乡村聚落景观的研究发展至今,已有众多学者引入包括人类学在内的跨学科视野和方法开展研究工作。保罗·奥利弗(Paul Oliver)认为,建筑学与人类学结合为主、并借鉴历史学和地理学,可能是最适合乡村聚落的研究方法[1]。事实上,人类学是最早参与乡村聚落景观研究的学科之一。聚落景观不是孤立的物质实体,是“附加在自然景观上的人类活动形态”[2]、“嵌入”在活态的乡土社会之中,而人类学在从初民社会到农民社会和城市生活的学科实践中发展出了一套系统的田野调查方法,十分适合于了解乡村聚落景观及其所在的乡土社会[3]。

多样化的乡村聚落景观及其背后“人”的因素一直是人类学视野下乡村聚落研究的重要主题,并仍然是主流趋势。最早如美国文化人类学奠基人摩尔根(Lewis Henry Morgan),数十年聚焦于美国印第安部族易洛魁人(the Iroquois)的聚落居址,将其描绘为印第安人的习俗、生活方式与社会组织的物质空间表现形式[4]。再如拉普普特(Amos Rapoport)《宅形与文化》(House Form and Culture),对文化作为住宅形式的决定性因素进行了论证[5]。国内学者如常青等,以文化人类学视角将建筑和聚落景观看成制度控制下的习俗,将建成环境看成行为场景,也取得了很多优秀的成果。

然而,目前针对龙脊村和其他桂北聚落景观形成、演变的研究,与人类学发生紧密关联的仍不多见,跨文化的比较研究则更少。建筑学视野下的研究,如单德启[6]、雷翔[7]、李长杰[8]等,或从村落格局、建筑形制以及房屋建构等角度进行客观描述,或对聚落空间体系、演变规律等进行探索。而从人类学视野对壮族族群尤其是龙脊地区壮族族群的社会调查,以《广西民族研究》期刊为重要阵地,则多关于桂北壮族族群的乡约制度、宗教信仰、农业生产、民族习俗等。结合建筑学和人类学所进行的聚焦于桂北乡村聚落景观的研究,如罗德胤[9]、覃彩銮[10]的现有成果等及少量博士论文[11-12]。或从更宏观的视角对不同文化区域内对应的不同建筑类型进行分类,或直接将社会、历史、文化作为空间研究的背景。在人类学视野下,聚落景观是基于乡土社群自组织营造而形成的——乡土社群是乡村聚落的居住主体、营造主体,也是乡村进一步发展的主体。因此,要认识桂北地区的乡村聚落景观,需要深入了解在地乡土社群的认知模式与行为动机,从聚落景观生成的源头探索人类活动与空间的深度交融。

人类学视野下的研究广泛采用田野调查的方法,由人类学功能主义理论倡导者马林诺夫斯基(Malinowski)奠定基础,已经成为当今各学科聚落景观研究中获取原始资料的重要方法。田野调查主要包括空间测绘、参与观察、结构与非结构性访谈等。由于田野调查只能记录现状以及上下几代人的情况,因此“长时段”[13]的研究还需要依赖更早的历史资料,包括出版物、地方志、民族志、本地村民的口述文本以及官方保存的文档资料等。

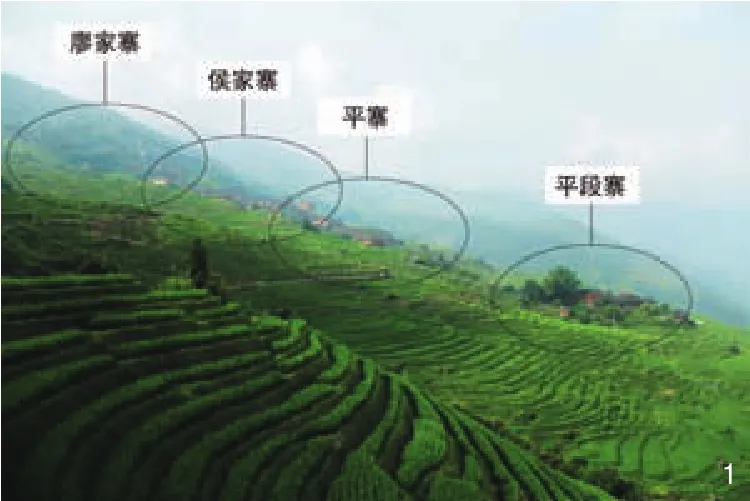

1 龙脊村实景Longji Village

笔者在人类学理论和田野调查基础上,采用案例比较方法,以跨文化背景下的人及其组成的乡土社会特征、生产生活方式为切入点,将自然地理特征相似、聚落景观特征不同的2个乡村——广西壮族自治区龙胜各族自治县龙脊村和瑞士阿尔卑斯山区弗林村为研究对象,探索2个截然不同的聚落景观的成因及各要素之间的内在镶嵌关系,以自然环境作为载体、人类活动作为动因、聚落空间作为人类活动作用于自然的结果[14]。当然,乡村聚落景观的形成过程复杂、合力众多,由于篇幅限制和案例特点,笔者的讨论集中于空间要素的形成与自然要素、文化要素和生产要素之间的关联。

2 龙脊村的聚落景观

龙脊村是桂北山地聚落的典型代表,在龙脊十三寨①中规模最大、形成时间最长、发育最充分。它位于广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县龙脊镇的东南部,地处桂北越城岭山脉②西南麓,最高海拔1 100m,最低海拔300m,从高到低依次为廖家寨、侯家寨、平寨和平段寨(图1),2016年户籍人口1 255人。龙脊村所处的地形地貌可以概括为“高山(森林)——阶地(梯田和村落)——河谷(溪流)”。山是桂北越城岭山脉的金竹山(东南)和龙脊山(西北),河是从东北向西南穿过的金江河,“两山夹一水”围合出了龙脊地区的领域。

龙脊聚落景观的形成主要是社会建构、自然环境和稻作农业等要素共同作用的结果,下文将从小到大、从微观单元到宏观格局分别进行解读。

2.1 社会建构逻辑下的空间单元

2 龙脊村的空间单元“栏”Spatial units in Longji Village

“栏”是龙脊地区社会结构中的家庭核心和基本单元,包括一栋独立的房屋以及居住在里面的人、神灵和人所拥有的其他财产(诸如粮食、工具和土地等)。它构成了一个相对独立的人口再生产和物质再生产的中心,也是基本的供养单位、劳动合作单位和仪礼交换单位[15]。再高一级的亲族组织是“岱瓦”,或称为“家门”,即仍然有共同的祖先但是关系稍远一点的房族。与中国其他传统乡土社会类似,“中心——边缘”[16]的空间建构意味也存在于龙脊壮族人群的社会结构之中,这种社会结构以“自我”为中心呈层级向外延伸。社群的核心是栏,放大的家屋是老栏,而家屋之外则是岱瓦。就亲属的性质而言,岱瓦中的成员没有专门的称谓,相互之间可以通婚。

反映到空间分布上,“栏”以神龛和火塘作为象征,对应着堂屋和火塘间,它们共同构成了一栋房屋的核心,因此也是龙脊村的空间基本单元(图2)。分家一般以分火塘为标志,一家一个火塘。即使是住在同一个屋檐下,只要有几个火塘就表示有几户人家,即形成了血缘上比较亲近的“老栏”。

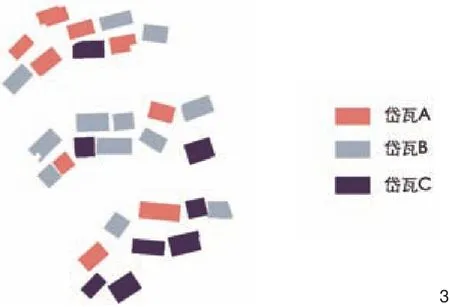

而“岱瓦”则分布松散,虽存在地理上的关联,但没有专属的地理空间,即没有明显的地缘性特征。“例如,在廖家寨,所有岱瓦都以地名或标志物命名,如‘枫树下’‘石门边’,因此,家门的分布和组合与地域有关。[4]”然而,实际情况远比这复杂。即使是在空间分布更为集中的“老栏”内部,房屋也并不围合成独立的专属空间,而是常常与其他穿插。“岱瓦”的空间分布则更为松散。调查发现,大部分“岱瓦”都至少分布在2个或以上的村民小组中,一些“岱瓦”甚至分布在4个村民小组中(图3)。因此,“岱瓦”指向的空间概念是一种观念上的亲属关系构建与表达方式。

3 松散的“岱瓦”分布Loose arrangement of spatial units

2.2 受自然地理限定的村寨分布

文化人类学主流观点认为,地缘关系是早期民族起源及形成的重要因素,氏族到胞族、到部落、再到部落联盟、最终到民族,是民族形成的一般规律[17],这种观点移植到龙脊村以姓氏为单位的“宗族”共同体的形成过程中也同样适用。当各个单姓寨在地理空间上聚居时,龙脊村从血缘维系转向了更大空间范围上的地缘维系,4个寨子之间在空间上也出现了排它特征,边界明确。

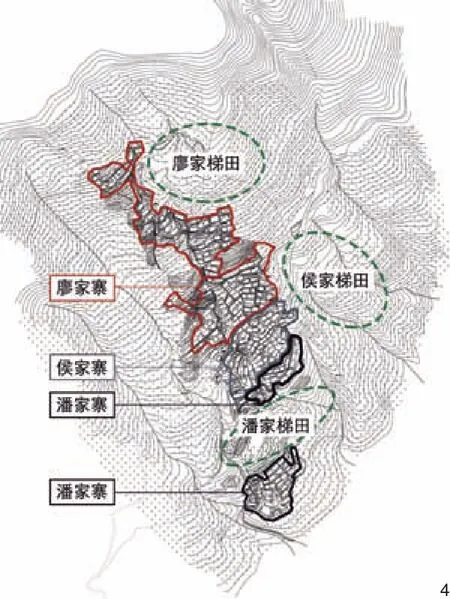

龙脊村的4个寨子各自占据一定的地理空间,并从这个地理空间中获取大部分的生产和生活资源。每个寨子都有自己的土地,包括山林、梯田、水源和建筑用地等。村民以寨为单位占有山顶附近的大部分山林,可以使用并拥有其收益。其他土地,比如梯田和菜地,从宏观的空间格局上看,也呈现出以寨为单位的大集中、小分散特征——虽然它们实际上是以户为单位划分的。如廖家人拥有廖家寨右侧的梯田,潘家人拥有潘家寨(即平寨与平段寨)下方的梯田,侯家人拥有的梯田则位于龙脊村与平安寨之间。在建筑用地方面,龙脊村4个寨子有明确的地理空间位置——廖家寨居上,侯家寨居中,平寨居下,平段寨与上述3个脱开一段距离居于最下(图4)。在外来者眼里,前3个寨子已经连成一片、无法进行区分,它们之间也不存在可以标明界线的实体边界。然而,对于当地人来说,虽然房屋相邻,但各自范围清晰而又固定,廖家与侯家、侯家与潘家都可以非常清楚地区分开来。村民们不会随意地在别寨范围内建造自己的房屋,也不会允许其他人在自己姓氏的土地上大兴土木。这也反映出在各姓寨子之间,实际存在着非实体却又明确的、村内人公认的“自家”和“他家”之间的边界。龙脊村从明万历年间形成至今,已经存在了数百年,各姓寨子的范围和界线一直被小心翼翼地维护,跨姓氏的人员流动主要通过婚姻来完成。

4 受自然地理限定的村寨分布Layout of architecture clusters defined by physical geography

以寨为单位的聚居形态也导致龙脊村的公共空间和节庆空间在地理上呈现出均匀分布的特征,并无统一的中心。4个寨子均有自己的“社”——室内供奉祖先和土地公的小型建筑,同时承担家族祠堂的作用。“社日”和“庙日”活动是维系各姓村寨内部凝聚力的重要仪式,而“社庙”则是这些传统仪式的重要空间载体。另一重要的公共空间和节庆空间即村口。每到重要节日,村民们聚集在村口举行各种文体、娱乐活动;而在平常日子里,在结束了一天的劳作之后,村民也会在村口纳凉休憩、谈天说地。这些公共空间和节庆空间大多分布在各自村寨边缘,从整个龙脊村范围看呈现出均匀分布的特点(图5)。

5 均匀分布的公共空间和节庆空间Even arrangement of public space and festival space

2.3 由稻作农业决定的垂直形态

高山梯田稻作农业是龙脊村建立和发展的基础。壮族是中国最早创造稻作文化的民族之一,壮族先民们适应珠江流域的自然地理环境和气候特点,把野生稻驯化为栽培稻。因为龙脊地区田块太窄,无法容纳牛犁耙,村民还发展出一种特殊的耕作方式——“耦耕”[9](图6)。数百年的高山梯田劳作造就了龙脊巍峨雄浑、绵亘不绝的梯田景观。

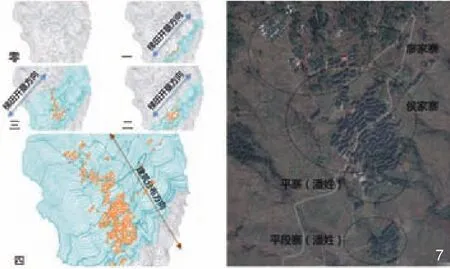

在宏观格局上,龙脊村的聚落空间呈现出垂直于等高线分布的形态,表面上看建筑布局呈散点状、无一定之规,但实际上,这与高山梯田稻作农业紧密相关。在龙脊村诞生之初,壮族先民就在“九山半水半分田”的山区地貌上沿等高线开垦梯田,为了便于耕种和灌溉,将住宅盖在离梯田较近的一侧或中央。随着人口的不断增多,新来的人们在已有梯田的上方或下方继续沿等高线开垦新的梯田,同样将住宅建造在梯田附近。寨内的建筑依次垂直于等高线建造,布局紧凑,高高低低的坡屋顶产生了带有节奏韵律的美感,同时又可以保证每户享有充足的阳光(图7)。龙脊村蜿蜒的青石板路并无事先规划,一定数量的建筑挤在一起,村民在它们之间自然形成的缝隙里开辟青石板路连接。因此,道路主要是解决可达性的问题,而非出于设计层面的考虑。村寨内通常会有一条较为宽阔的道路成为主干道,便于联系其他村寨。这种布局反映了村寨的有机生长模式。

6 耦耕Pair ploughing

7 由梯田稻作农业决定的垂直形态Vertical structure defined by terrace agriculture

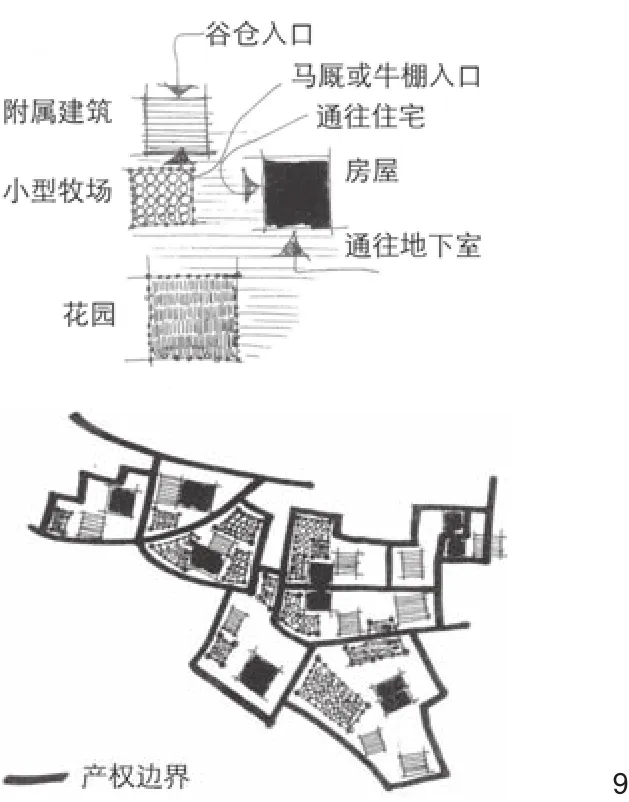

9 弗林村的院落单元和院落单元集合Hofeinheit units in Vrin and their clusters

3 弗林村的聚落景观

同样属于山地地形,瑞士阿尔卑斯山区的弗林村呈现出与龙脊村完全不同的样貌。下文通过对弗林村聚落景观的分析,解析产生这种多样性的决定要素,以期与龙脊村进行比较。

弗林村(Vrin)位于瑞士阿尔卑斯山卢姆内齐亚峡谷(Lumnezia Valley)最远端,与因卒姆托设计的温泉浴场而名声大噪的瓦尔斯(Vals)仅一山之隔,海拔1 460m,人口不到300人。弗林村内0.5%为建设用地,39.3%为农业用地,7.4%为森林占地,52.9%为河流、冰川、山脉等非生产性用地③。当地人口中95.6%以罗曼什语为主,是瑞士现存的少数罗什曼语区之一④。1998年,弗林村因“呈现出阿尔卑斯山区的传统风貌”获得由瑞士遗产协会(Swiss Heritage Society)颁发的Wakker大奖(the Wakker Prize,图8)。

3.1 由生产要素组成的院落单元

要理解弗林村的聚落景观,首先需要对阿尔卑斯山区典型的“院落单元”(Hofeinheit)[18]有所认识。它是弗林村的基本单元,决定其空间结构——弗林村原则上可以看成是互相关联的“院落单元”的集合体(图9)。“院落单元”包括一座房屋、用于饲养牲畜或堆放柴火的小型附属建筑、一个花园、有时还包括一块用于放养牲畜的小牧场。各元素之间距离很近,其空间布局更多的是基于使用上的功能考量,比如人从房屋通过谷仓到达花园的流线。

院落单元在地形中的位置及与道路的相对关系,影响了聚落的空间模式。虽然院落单元的选址依赖于地形,但是这仅与出入口位置需要与山坡有固定的相对关系有关:山墙面上的出入口通常与地形的最高点相接;而在马厩侧面,山坡倾斜,可以通过向下的楼梯通往地下室入口。然而,在一个地形适宜的水平方向上,院落单元的选址是任意的。与这种任意相似,院落单元在道路网中的位置并未经过刻意设计,村内的人行通道与每一户院落交织在一起,也由每一户院落的入口位置决定——本质上是相互连接的私人入口领域的集合。除了人行通道,村内并没有延伸的、可导航的路径。院落之间的开放空间也并不是设计出来的,而是根据道路形状自然形成的。

3.2 以村广场为中心的组团布局

弗林村的院落组团,除了村中心广场,其他地方并没有出现明确的组团布局。虽然当地人也以他们所熟知的名称来标识其他组团,然而这些名称并不能清晰地界定村内的某一部分区域。

在无序的聚落结构中,村中心广场处于核心地位,也是唯一带有设计意识的产物——在周围紧密交织的建筑群中留出了清晰的空地,对于村内密集的建筑排布来说当然也是唯一的能够容纳村民多种活动的积极空间。广场由建于18世纪的住宅围合而成,明显没有受到任何基础几何图形的影响。它是弗林上、下两部分的空间转换节点:上部是沿公路横向排列的一组建筑组团,下部与通往另一村落的道路汇合(图10)。

10 以村广场为中心的组团布局Layout of architecture clusters centered with the centralplaza

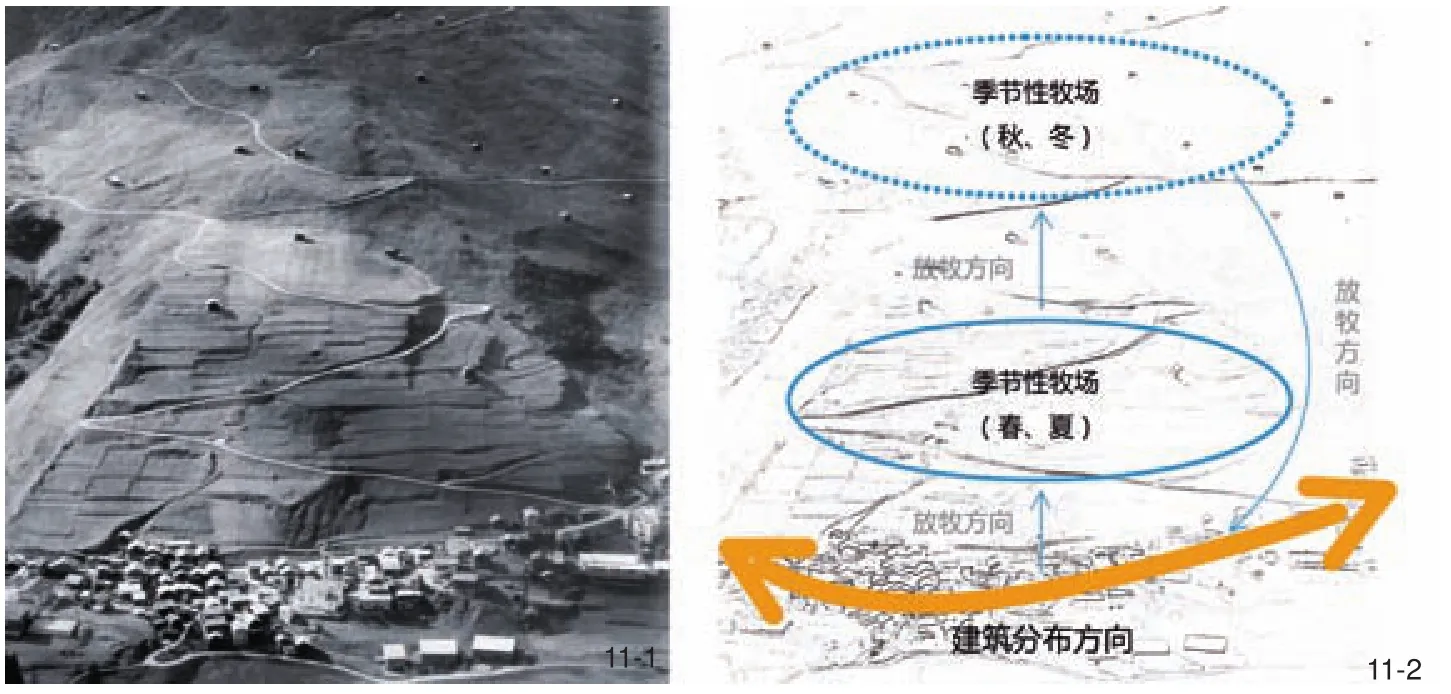

11 由高山牧业决定的水平形态Horizontal structure defined by animal husbandry11-1 弗林村鸟瞰Vrin from bird eye view11-2 由季节性高山牧业决定的水平形态Horizontal settlement stucture defined by seasonal animal husbandry

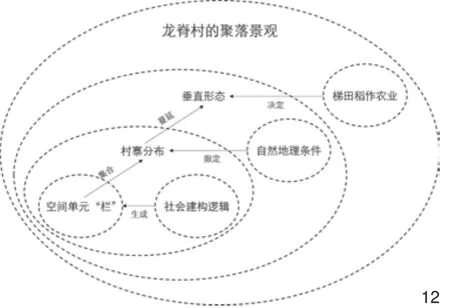

12 龙脊村的聚落景观Settlement landscape of Longji Village

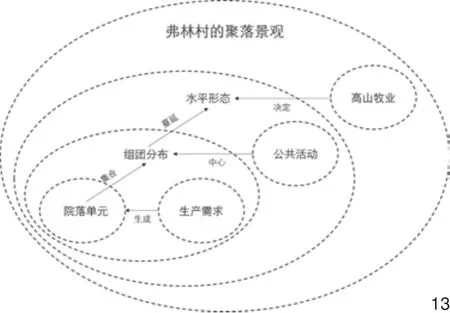

13 弗林村的聚落景观Settlement landscape of Vrin

3.3 由高山牧业决定的水平形态

在弗林村,大多数村民依靠畜牧业为生,只有少量村民从事农耕、手工业或旅游业。这一生产活动决定了弗林村“阶梯状牧业分布”(Stufenlandwirtschaft)[19]的生态空间断面。在山地的垂直空间分布上,牧民居住在山脚下的村庄里,每年秋天,堆积在山坡上的稻草被晒干,这时候牧民朝着更高的山腰处放牧。在山腰的标高处,每3~4个牧民有共同使用的马厩,上面堆放干草。当干草消耗完结,冬天过去,牧民们带着牲畜在早春的时节一起重新回到山脚下的村庄里。山坡上也会出现由牧民组成的临时小村庄,以供他们在不同季节在相应标高上放牧居住。这样一来就在垂直方向上产生了不同季节人与动物的动态分层(图11)。所以不同于龙脊村沿着等高线水平向地组织起人、房屋与农耕的关系(房屋相应地呈垂直状分布),弗林村是在垂直方向上形成人、房屋与畜牧的关系(房屋相应地呈水平状分布)。

4 讨论

聚落景观强调聚落各种自然要素和人工要素的共同作用和彼此关联,但是这些要素如何作用,又有怎样的关联,是否存在特定的组织模式和作用机制,需要在具体案例中进行深入讨论。

在龙脊村,构成聚落景观的空间单元“栏”是传统社会建构逻辑的直接反映,血缘上亲近的几个“栏”组成了“老栏”和“岱瓦”,虽然空间分布上相对集中,但其间常常穿插有其他,这由以“自我”为中心呈层级向外延伸的社会圈层结构决定。而当相当数量的“岱瓦”构成同姓寨时,村寨分布则由自然地理限定:各寨在地理空间上形成了独立的领域,占有相对固定的生产、生活资源;当4个单姓寨在地理空间上聚居时,龙脊村形成了,从血缘维系转向为更大空间范围上的地缘维系。龙脊村更宏观的聚落形态,则是受高山梯田稻作农业这一生产模式的影响,建筑依次沿垂直于等高线的方向排列,最终形成了自然环境、文化系统、生产活动、空间格局高度整合的聚落景观体系(图12)。

在弗林村,构成聚落景观的单元是院落——包括住宅、用于饲养牲畜或堆放柴火的小型附属建筑、花园和用于放养牲畜的小牧场,即生产要素的集合。其组团布局并未呈现明显的结构,仅教堂及一侧的村中心广场较为清晰,可能与天主教生活习惯有关。由于弗林村民以畜牧业为生,不同季节在山坡不同标高上放牧,因此形成了“阶梯状牧业分布”和住宅水平聚集在山脚下的形态(图13)。

从人类学视野对龙脊村和弗林村进行研究,拓展了聚落景观的价值内涵。不仅空间要素和自然要素需要被包括,文化要素和生产要素等“人”的因素也应该作为研究聚落景观的重要内容,而后者的差异正是在相似自然环境下形成多样聚落景观的决定性因素。乡村聚落景观是以自然地理环境为载体、文化和生产等人类活动紧密作用的结果。社会结构、文化形态、生产方式会支配社群的认知和行为,从而形成特定的居住单元,自然地理环境如地形地貌、水文条件等又会通过限定生产生活资源而决定组团的方向和位置,而生产方式实际上也是受自然环境影响,又在更大范围里决定了最终的聚居形态。各要素共同作用,你中有我我中有你,从而形成了自然环境、文化系统、生产活动、空间格局高度整合的聚落景观体系。然而在这个过程中,乡土社群是乡村聚落的居住主体和营造主体,因此在认识聚落景观的过程中,必须要充分了解其背后“人”的因素,即居住主体、营造主体的认知模式与行为动机,这也是从人类学视角进行研究的意义所在。

其次,2个跨文化案例的比较研究,能够揭示自然与人类活动在形成聚落景观过程中的多样性关联,帮助认识聚落景观的多元价值内涵。尽管同属于山地聚落、在自然地理特征上有部分相似之处,但是在文化和生产要素上的差异仍然导致了截然不同的空间结果。这也说明,聚落景观是一个彼此相互制约的整体,任何一个要素的变化都会引起其他要素及聚落景观不同程度的改变,而针对每一个案例,各要素的权重及决定性程度也不尽相同。而正是聚落景观各要素之间具有多样而丰富的关联,才形成了多样而丰富的聚落面貌。在未来的研究中,通过不断积累新的案例,可以尝试构建生态、生产、生活、文化、历史等不同要素的多层次关联,以更科学的方式认识聚落景观这一复杂整体。

注释:

① 在龙脊山脉和金竹山脉围合的封闭环境里(即金江河两侧长约8km、宽约5km的范围)分布着13个壮族和瑶族村寨,多为血缘聚落和单姓寨,它们相对聚居在一起,合称“龙脊十三寨”,这也是寨老组织(即龙脊地区传统社会组织的最高层机构)的简明称谓。

② 越城岭位于江南古路边缘,地质年代久远,属喀斯特地貌。同一地貌单元内的不同部位又出现多种次一级地貌,如长条形分水岭、河流谷地、山前梯地、V形河流峡谷等。龙脊地区的山脉与构造线一致,呈东北/西南走向,山体连绵、断裂明显、高峰耸峙,是典型的断块山地。山坡呈阶梯状倾斜,梯田坡度大多在26°~35°之间,部分地方形成悬崖峭壁。

③ 数据来源:Statistical Atlas of Switzerland: Regional-portraits-2012-Communes. p. 4673。

④ 数据来源:同上。

⑤ 图5由孙娜提供;图9、10改绘自Zumthor 《Siedlungsinventar Graubünden- VRIN, Lugnez》第18页图、第17页图;图11-1由Peter Rieder提供;其余均为作者自绘。