基于生态足迹的浙江省区际生态补偿标准研究

2018-04-12李国志

李 国 志

(丽水学院商学院,浙江 丽水 323000)

生态环境是典型的公共物品,容易因产权不清、外部性等问题导致市场失灵,使得生态资源过度消费。生态补偿是基于“谁保护、谁受益;谁破坏、谁付费”的原则,对生态保护者给予奖励性补偿,同时对生态环境破坏者进行处罚,最终达到保护生态环境的目的。区际生态补偿是指不同行政区域因空间相邻而处于某一特定的生态系统之中并存在生态依存关系,为协调区域间的利益关系而进行的经济补偿[1]。生态系统具有显著的一体性特征,不存在清晰的边界,而行政区域则是依据人口、经济、历史等因素进行分割管理,行政界限清晰。地方政府作为行政区域利益代言人,为促进本区域经济社会发展实行的环境和资源政策往往存在较大差异,导致各区域在生态建设成本分担和生态利益分享方面有所不公,甚至引起生态系统不可逆的破坏。而区际生态补偿则是实现区际生态公平,促进区域经济社会协调发展的重要途径。

在市场经济条件下,生态补偿机制是全球生态保护领域最有效的管理途径,而合理的补偿标准则是实施生态补偿的关键所在。近年来,国内外大量文献对生态补偿标准问题进行了研究。从研究内容看,主要涉及四个领域:其一,特定自然资源生态补偿标准,包括森林、农田、草地等。如Newton et al.基于农户异质性对热带雨林补偿标准进行研究[2];王雅敬等利用条件价值评估法,分析了贵州省江口县地方重点生态公益林补偿标准[3];Ulber et al.分析了农地环境效益的补偿标准[4];蔡银莺和张安录基于武汉市农户受偿意愿,对农田生态补偿额度进行测算[5];贾卓等利用风险效益成本比较法分析了玛曲县草地生态系统补偿标准[6]。其二,特定生态区域补偿标准。如Mariola基于水质交易视角分析了流域补偿额度[7];金淑婷等分析了石羊河各流域区位条件对补偿标准制定的影响[8];王奕淇和李国平基于水足迹对渭河流域生态补偿标准进行研究[9];刘俊鑫和王奇基于生态服务供给成本对三江源区生态补偿标准进行研究[10];李国平和李潇基于成本效益方法,分析了国家重点生态功能区补偿标准的合理区间[11];戴其文基于条件价值评估法,分析了广西猫儿山自然保护区生态补偿标准与补偿方式[12];汲荣荣等基于生态足迹对雷公山自然保护区生态补偿标准进行研究[13]。其三,生态建设行为补偿标准。如肖建红等基于生态足迹法,构建了大型水电工程建设的生态补偿标准评价模型[14];李国平和石涵予将实物期权理论引入农户收益测算中,分析退耕还林的补偿标准[15];毛德华等基于能值分析方法,对洞庭湖区退田还湖生态补偿标准进行研究[16]。其四,特定行政区域生态补偿标准,如Liu et al.分析了2004-2011年中国省域生态补偿的差异[17];胡小飞等基于水足迹分析了江西省水生态补偿标准[18];边玉花等基于会计体系分析了北京—张家口区域生态补偿标准[19];胡小飞等基于碳足迹对江西生态补偿标准时空格局进行研究[20]。

现有文献利用足迹法[9,13,14,18,20]、成本收益法[6,10,11]、条件价值评估及支付意愿调查法[3,5,12]、能值法[16]等多种方法,对自然资源、生态区域和生态建设等补偿标准进行研究,得出了许多富有价值的结论。本文利用生态足迹和生态承载力数据,对浙江省区际生态补偿标准进行研究,与现有文献相比,创新之处在于:其一,在测算生态足迹和生态承载力时,基于浙江省农作物复种比较普遍和近海水域面积较大的省情,对耕地和水域的产量因子进行修正,测算结果更加符合浙江实际。其二,根据恩格尔系数和皮尔生长曲线模型计算补偿系数来测算各地区应支付(获得)的生态补偿量,并以浙江省地均生态补偿为基准对求出的生态补偿量进行修正,使得生态补偿标准更加科学合理。

1 研究方法和数据来源

1.1 生态足迹法

生态足迹法是通过量化土地面积,对所研究区域的生态足迹(需求侧)和生态承载力(供给侧)进行测定并进行比较,来评价区域可持续发展状况的一种方法。

(1)生态足迹计算方法。生态足迹是指人口消费的所有资源所占用的生物生产性土地面积。其计算公式为:

(1)

式中:EF为区域总生态足迹;N为人口数;ef为人均生态足迹;j为生物生产性土地类别(包括耕地、草地、林地、水域、建筑用地和化石燃料用地6大类);i为消费品种类;ci为第i种消费品的人均年消费量;pi为第i种消费品的世界平均产量;rj为第j类生物生产性土地均衡因子,用于调节各类土地(含水域)的生产力差异。计算化石能源消费量时,先将各类能源实际消耗量按照相应的发热量折算系数转化为发热量,再除以人口数,则可得化石能源的人均消费量,此时pi为世界平均能源足迹。

(2)生态承载力计算方法。生态承载力即生态容量,指一个区域可用于提供人口消费所需资源的生物生产性土地面积。其计算公式为:

(2)

式中:EC为区域总生态承载力;N为人口数;ec为人均生态承载力;aj为第j类生物生产性土地人均实际拥有面积;yj为产量因子;rj为均衡因子。由于生态供给中要扣除12%的生物多样性土地面积,因此在核算生态承载力时需乘以系数0.88。

由于浙江省农作物复种现象比较普遍,因此本文对耕地产量因子进行修正。具体公式为:

(3)

式中:yj为耕地产量因子;i为农作物种类;zpi为第i种农作物省域平均产量;pi为第i种农作物世界平均产量;si为第i种农作物种植面积;S为全省农作物总种植面积;f为复种指数,其值为农作物总种植面积与耕地面积比值。

关于水域产量因子,现有文献多仅考虑内陆水体,这对沿海省份来说结果往往偏小。本文利用包括近海渔业在内的水产捕捞量来计算水域产量因子。具体公式为:

yj=(P/Sj)/pi

(4)

式中:yj为水域产量因子;P为水产捕捞量(含近海渔业);Sj为水域面积(含近海水域);pi水产品世界平均产量。

(3)生态压力和生态效率。生态压力可用生态盈亏值(EB)或生态承载强度(EFI)来衡量。生态盈亏指生态足迹与生态承载力之间的差额,即EB=EF-EC。当EB<0时为生态盈余,说明区域处于可持续发展状态;当EB>0时为生态赤字,说明区域处于不可持续发展状态。生态承载强度指生态足迹与生态承载力之间的比值,即EFI=EB/EC。根据世界自然基金会(WWF)生态安全评价标准,当EFI<1.0时,表示生态环境处于安全状态;当EFI>1.0时,表示生态安全受到威胁。其中,当1.0

生态效率可用万元GDP生态足迹(EFG)来衡量。万元GDP生态足迹 是指每万元产出所耗费的各种资源折算出的生物生产性土地面积,即EFG=EF/GDP。该指标越大,说明区域资源利用和生态效率越低,反之则说明区域资源利用和生态效率越高。

1.2 区际生态补偿标准测算

由于生态系统服务价值数值很大,如果直接按照该值核定生态补偿标准,支付者往往难以承受。因此本文根据生态足迹与生态承载力之差来核算生态补偿金额,同时乘以一定的补偿系数进行调整。具体公式为:

(5)

式中:V为i地区获得的生态补偿总量;j为生物生产性土地种类;ECij、EFij分别为i地区第j种生物生产性土地的生态足迹和生态承载力;ESVj为第j种生物生产性土地单位面积的生态系统服务价值;Ri为i地区生态补偿系数,利用恩格尔系数和简化的皮尔生长曲线模型来计算。Ri具体计算公式为:

(6)

式中:n为i地区恩格尔系数;GDPi、GDP分别为i地区和全省的GDP数值。

1.3 数据来源

计算生态足迹和生态承载力所需的基础数据如各类消费品人均年消费量、作物种植面积、人口总数、GDP等数据均来自于浙江省及所辖各市历年的统计年鉴、各类统计年报,其中GDP为按1978年价格折算的实际GDP。各类生物生产性土地的均衡因子和产量因子均来自于联合国粮农组织(FAO)数据库,其中均衡因子为耕地2.8、建设用地2.8、林地1.1、化石能源用地1.1、草地0.5和水域0.2;产量因子为建设用地1.66、林地0.91、草地0.19、化石能源用地0,耕地和水域产量因子根据式(3)和式(4)计算。生物生产性土地单位面积的生态系统服务价值数据借鉴郭荣中等研究结果[21]:其中耕地16 268 元/hm2、森林21 921 元/hm2、草地7 263 元/hm2、水域46 119 元/hm2。由于建设用地多为宜耕地,因此其生态系统服务价值与耕地相等;化石能源用地主要指二氧化碳吸收地,其生态系统服务价值可参考森林的生态系统服务价值。

2 结果及分析

2.1 浙江省各地区生态足迹

根据前文所述方法和数据,可求出2015年浙江省各地区生态足迹、生态承载力以及生态压力(图1)。

图1 浙江省各地区生态足迹及生态压力Fig.1 Ecological footprint and ecological pressure of different regions in Zhejiang province

从生态足迹看,共有3个地区超过2 000 万ghm2,其中宁波市为最高的2 919 万ghm2,其次为杭州市的2 559 万ghm2和温州市2 034 万ghm2;台州市、嘉兴市、绍兴市和金华市4个地区的生态足迹介于1 000~2 000 万ghm2;生态足迹小于1 000万ghm2的地区有湖州市、衢州市、舟山市和丽水市,其中丽水市为最低的336 万ghm2,仅为宁波市的1/9。2015年浙江全省生态足迹总量为15 484 万ghm2。

从生态承载力看,杭州市最高(1 021 万ghm2),是唯一的生态承载力超过1 000 万ghm2的地区,其次为温州的977 万ghm2和宁波的908 万ghm2;金华市、嘉兴市、台州市、绍兴市4个地区的生态承载力介于500~900 万ghm2之间;湖州市、丽水市、衢州市和舟山市这4个地区的生态承载力小于500 万ghm2,其中舟山为最低的148 万ghm2,不到杭州市的1/7。2015年浙江全省生态承载力总量为7 111 万ghm2。

从生态盈亏值看,除丽水市为生态盈余外,其余10个地区均为生态赤字,其中宁波市生态赤字为最高的2 011 万ghm2,其次为杭州市的1 537 万ghm2和温州市的1 057 万ghm2。从生态承载强度看,宁波市、舟山市、杭州市、台州市、绍兴市、温州市、嘉兴市这7个地区的EFI>2.0,说明生态环境处于极不安全状态;湖州市、金华市和衢州市3个地区的EFI>1.5,生态环境处于很不安全状态;丽水市的EFI<1.0,生态环境尚处于安全状态。

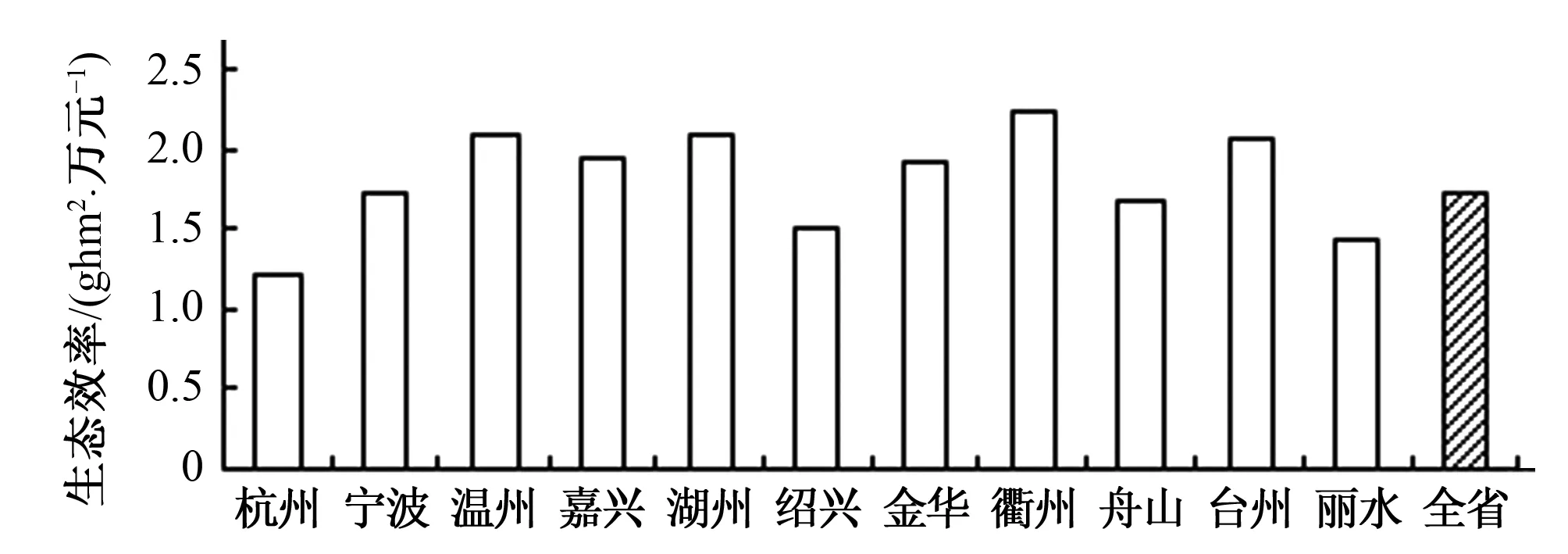

进一步分析各地区生态效率,可以发现各地区万元GDP生态足迹(EFG)存在较大差异(图2)。万元GDP生态足迹最大的是衢州市,其值为2.246 ghm2/万元,说明每创造1万元GDP(1978年价格),就会产生2.246 ghm2生态足迹,是生态效率最低的地区。其次为湖州市、温州市和台州市,这3个地区的万元GDP生态足迹均超过2 ghm2/万元;生态效率最高的地区是杭州市,其万元GDP生态足迹仅为1.212 ghm2/万元。2015年浙江全省的万元GDP生态足迹为1.712 ghm2/万元。

图2 浙江省各地区生态效率Fig.2 Ecological efficiency of different regions in Zhejiang province

2.2 浙江省区际生态补偿标准

2.2.1生态补偿系数

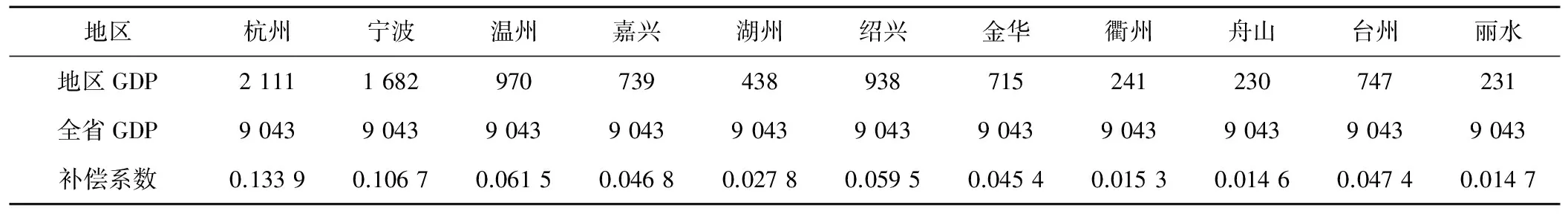

根据式(6),可以求出11个地区的生态补偿系数。由于数据获取原因,公式中各地区的恩格尔系数统一用浙江省的恩格尔系数来代替。2015年,浙江省城镇居民家庭恩格尔系数为0.282 3,农村居民家庭恩格尔系数为0.310 9,本文取两者平均值0.296 6 来进行计算。生态补偿系数计算结果如表1所示。

表1 浙江省各地区生态补偿系数Tab.1 Ecological compensation coefficient of different regions in Zhejiang province

注:表中GDP数据为按浙江省1978年价格计算的实际GDP。

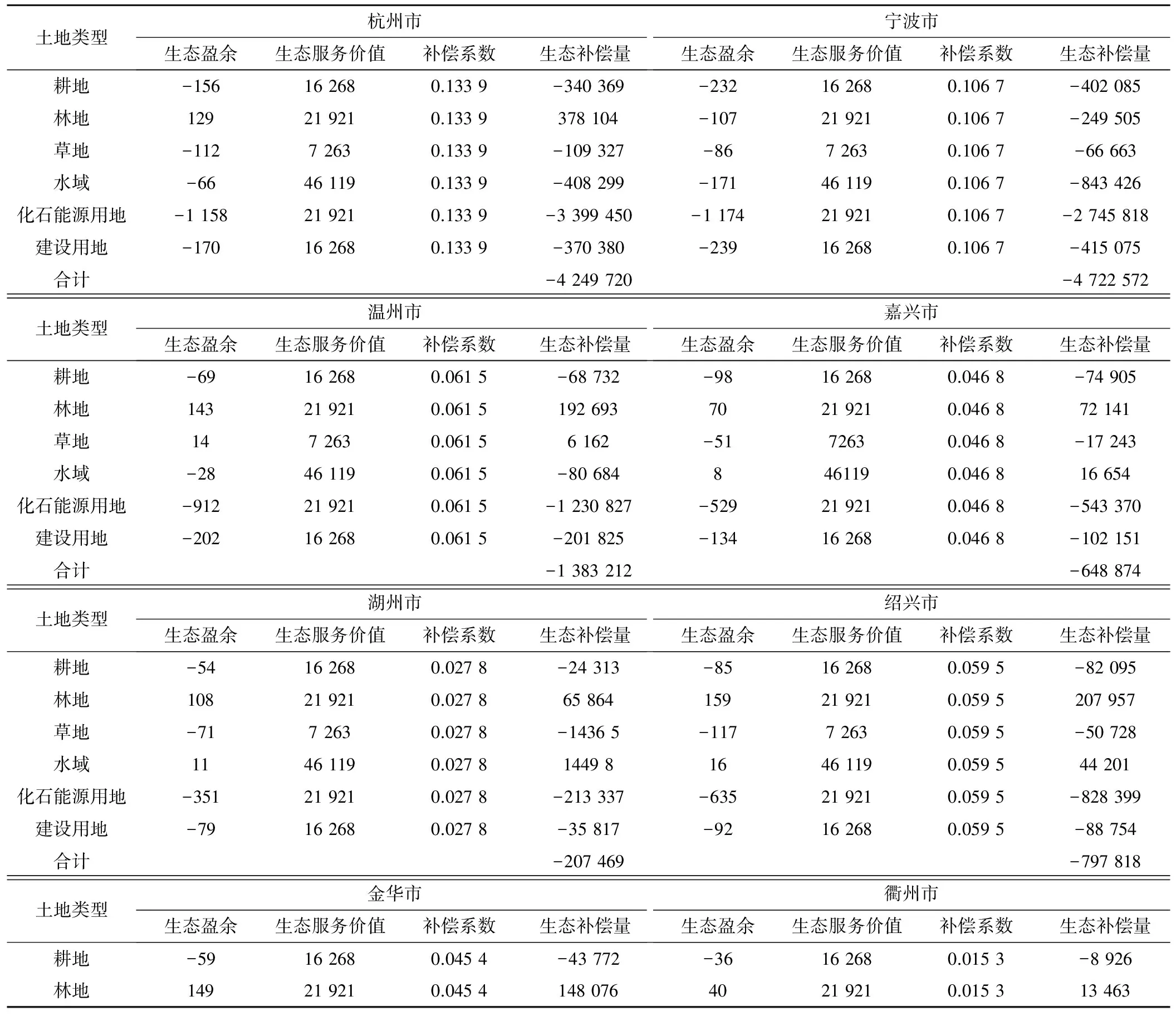

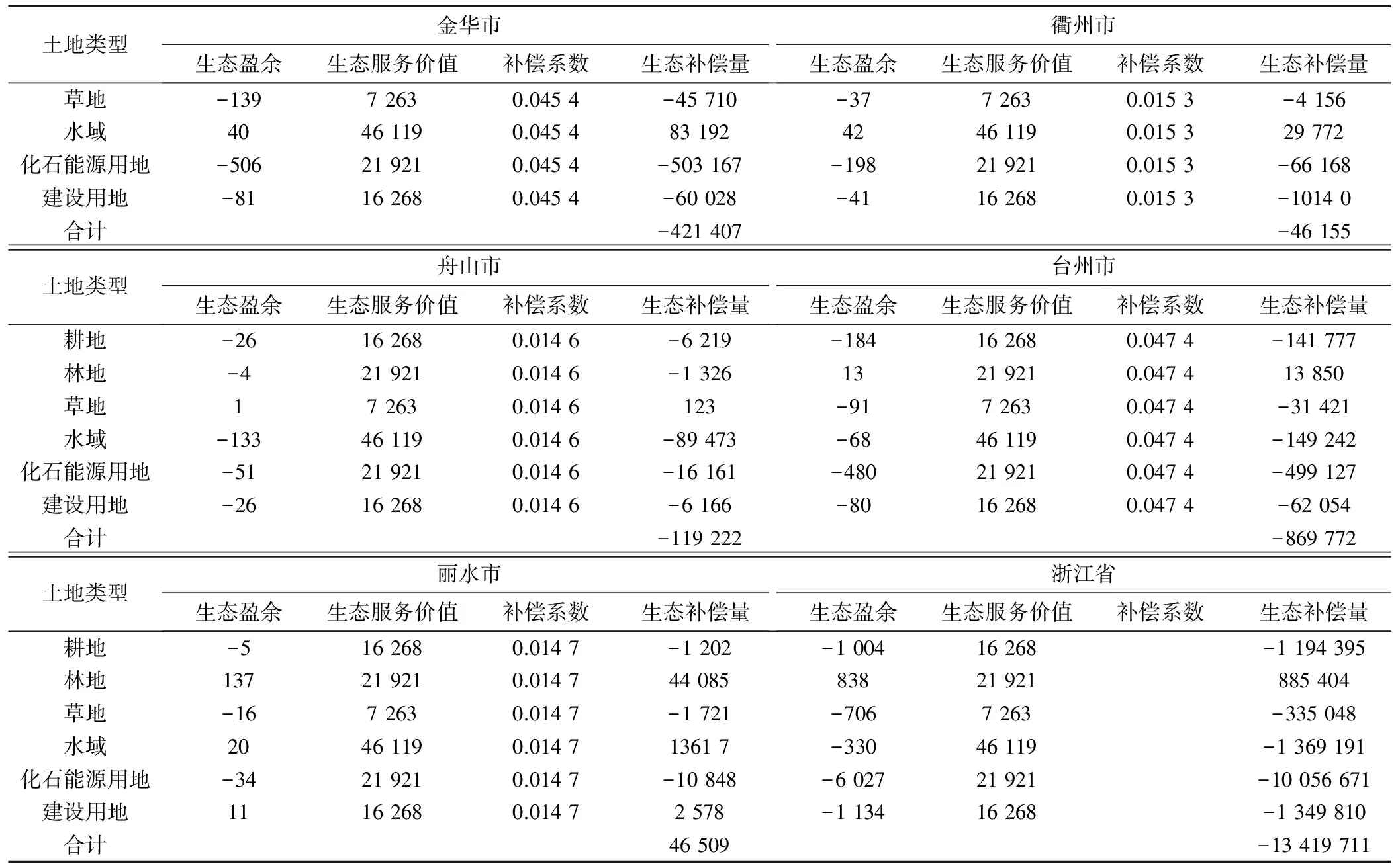

2.2.2浙江省区际生态补偿标准

根据式(5),可以计算出浙江省各地区获得(或支付)的生态补偿金额(表2)。由表2可知,在11个地区中,只有丽水市可以获得生态补偿46 509 万元,其余10个地区均需支付生态补偿。这10个地区需支付的生态补偿总量为13 466 220 万元,其中宁波市需支付的生态补偿金额最高,为4 722 572 万元,其次为杭州市的4 249 720 万元,两地支付的生态补偿金额占10个地区支付总量的66.63%。这与两个地区的经济发展程度密切相关,2015年,两地的实际GDP总量为3 794 亿元,占浙江省GDP总量(9 043 亿元)的比重为41.96%。GDP总量越大,所消耗的生态资源就越多,远远超过了本地区生态承载力,需要大量占用其他地区的生态资源,因此必须支付生态补偿。其他支付生态补偿量较大的地区还有温州市(1 383 212 万元)、台州市(869 772 万元)、绍兴市(797 818 万元)和嘉兴市(648 874 万元),这些地区支付的生态补偿量均超过了60 亿元。从浙江全省看,2015年需净支付生态补偿13 419 711 万元,说明浙江省为经济发展所消耗的生态足迹超出了自身的生态承载力,需要向外索取。

表2 浙江省区际生态补偿标准Tab.2 Inter-regional ecological compensation standards in Zhejiang province

续表2 浙江省区际生态补偿标准

注:“生态盈余”列中的负号表示生态赤字;“生态补偿量”列中的负号表示需要支付生态补偿。

从浙江省生态补偿量的组成看,六种生物生产性土地中,林地是唯一获得生态补偿的土地种类,共获得生态补偿量885 404万元,说明其生态承载力要高于生态足迹,林业产业发展尚属于可持续状态,林产品生产尚有较大潜力,森林是浙江省重要的生态屏障。化石能源用地是支付生态补偿最大的土地种类,共需支付生态补偿10 056 671 万元,占所有生物生产性土地支付总量(14 305 115万元)的70.30%。这主要是因为浙江省各类能源产量不足,缺煤缺电、少气无油,一次能源95%靠从省外输入,因此化石能源消耗远超本地供给,需要大量占用本省以外的生态资源。水域是支付生态补偿量第二的土地种类,共需支付生态补偿1 369 191万元,占所有生物生产性土地支付总量的9.57%。虽然浙江省水域面积和水域承载力较大,但近年来随着水产品大量生产并远销国内外,水资源实际上已处于过度开发和利用状态,导致生态足迹超过生态承载力。除化石能源用地和水域外,建设用地、耕地和草地需分别支付生态补偿1 349 810、1 194 395和335 048 万元,占所有生物生产性土地支付总量的比重分别为9.45%、8.34%和2.34%。其主要的原因包括城镇化快速扩张、耕地和草地遭到破坏和过度利用等。

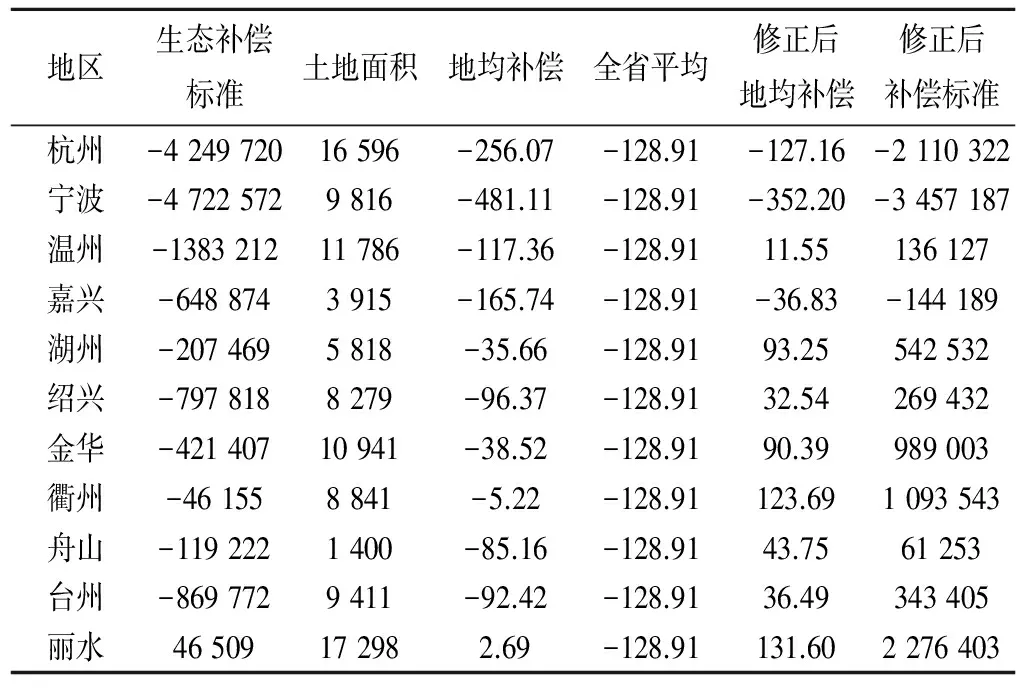

2.2.3浙江省区际生态补偿标准的修正

由于是对浙江省区际生态补偿标准进行研究,不妨将浙江全省视为封闭区域,以全省的地均生态补偿量为基准对求出的各地生态补偿数值进行修正,即地均生态补偿量超过全省平均值的地区获得补偿,反之则支付补偿。具体修正结果如表3所示。

表3 浙江省区际生态补偿标准的修正Tab.3 Revision of inter-regional ecological compensation standards in Zhejiang province

由表3可知,全省的地均支付生态补偿标准为128.91 万元/km2,杭州市、宁波市和嘉兴市3个地区的地均支付生态补偿超过了全省平均值,故应支付生态补偿;而其余8个地区的地均支付生态补偿低于全省平均值,应获得生态补偿。修正后的生态补偿标准为:宁波市、杭州市和嘉兴市需分别支付生态补偿3 457 187、2 110 322和144 189 万元。其原因是宁波市和杭州市是浙江省经济总量最大的两个地区,消耗的生态资源较大,而嘉兴市则是由于地域面积较小,导致地均支付生态补偿较大。丽水市、衢州市和金华市是获得生态补偿最大的3个地区,分别为2 276 403、1 093 543和989 003 万元。这三个地区是浙西南重要的生态屏障地区,尤其是丽水市,市域面积占浙江全省面积的1/6,境内林地、草地等生态资源十分丰富,为浙江省经济发展提供巨大的绿色保障。

3 结 语

科学、合理的补偿标准是实施生态补偿的关键所在。但在实践中,生态补偿标准只是一个决策依据,在具体执行时,还需要相关主体之间进一步协商和博弈,找到各主体共同认可的补偿方式和标准,以充分调动各主体的积极性。浙江省是较早开展生态补偿实践的省份,在生态公益林补偿、资源有偿使用、财政转移支付等方面进行了积极探索,成效比较显著。但在区际横向生态补偿方面,仍比较滞后。由于浙江省各地区经济发展水平和生态资源禀赋差异较大,在生态系统管理中要强化省级政府的综合协调作用,建立由分管副省长牵头、相关厅级部门和各地市领导参与的生态补偿综合管理机构,完善区际横向生态补偿管理体制,切实解决生态保护地区与受益地区的协调机制不畅问题。同时,环保、财政等部门应切实加强补偿资金管理,提高补偿资金的利用效率。此外,地方政府要积极拓展资金来源渠道,提高生态补偿能力。以政府财政预算资金为主体,充分挖掘私人企业和社会公众的生态支付意愿,同时努力寻求国内外公益捐赠,形成稳定的生态补偿资金来源。

参考文献:

[1]刘广明.协同发展视域下京津冀区际生态补偿制度构建[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2017,19(4):36-43.

[2]Newton P, Nichols E S, Endo W, et al. Consequences of actor level livelihood heterogeneity for additionality in a tropical forest payment for environmental services programme with an undifferentiated reward structure[J]. Global Environmental Change,2012,22(1):127-136.

[3]王雅敬,谢炳庚,李晓青,等.公益林保护区生态补偿标准与补偿方式[J].应用生态学报,2016,27(6):1 893-1 900.

[4]Ulber L, Klimek S, Steinmann H H,et al. Implementing and evaluating the effectiveness of a payment scheme for environmental services from agricultural land[J].Environmental Conservation, 2011,38(4):464-472.

[5]蔡银莺,张安录.基于农户受偿意愿的农田生态补偿额度测算----以武汉市的调查为实证[J].自然资源学报,2011,26(2):177-189.

[6]贾卓,陈兴鹏,善孝玺.草地生态系统生态补偿标准和优先度研究----以甘肃省玛曲县为例[J].资源科学,2012,34(10):1 951-1 958.

[7]Mariola M J. Farmers,trust and the market solution to water pollution:the role of social embeddedness in water quality trading[J].Journal of Rural Studies,2012,28(4):577-589.

[8]金淑婷,杨永春,李博,等.内陆河流域生态补偿标准问题研究----以石羊河流域为例[J].自然资源学报,2014,29(4):610-622.

[9]王奕淇,李国平.基于水足迹的流域生态补偿标准研究----以渭河流域为例[J].经济与管理研究, 2016,37(11):82-89.

[10]刘俊鑫,王奇.基于生态服务供给成本的三江源区生态补偿标准核算方法研究[J].环境科学研究,2017,30(1):82-90.

[11]李国平,李潇.国家重点生态功能区的生态补偿标准、支付额度与调整目标[J].西安交通大学学报(社会科学版),2017,37(2):1-9.

[12]戴其文.广西猫儿山自然保护区生态补偿标准与补偿方式[J].生态学报,2014,34(17): 5 114-5 123.

[13]汲荣荣,夏建新,田旸.基于生态足迹的雷公山自然保护区生态补偿标准研究[J].中央民族大学学报(自然科学版),2014,23(2):74-80.

[14]肖建红,王敏,于庆东,等.基于生态足迹的大型水电工程建设生态补偿标准评价模型----以三峡工程为例[J].生态学报,2015,35(8):2 726-2 740.

[15]李国平,石涵予.退耕还林生态补偿标准、农户行为选择及损益[J].中国人口·资源与环境, 2015,25(5):151-160.

[16]毛德华,胡光伟,刘慧杰,等.基于能值分析的洞庭湖区退田还湖生态补偿标准[J].应用生态学报,2014,25(2):525-532.

[17]Liu C L, Liu W D, Lu D D, et al. A study of provincial differences in China′s eco-compensation framework[J]. Geogr, 2017, 27(2): 240-256.

[18]胡小飞,傅春,陈伏生,等.基于水足迹的区域生态补偿标准及时空格局研究[J].长江流域资源与环境,2016,25(9):1 430-1 437.

[19]边玉花,解学竟,张瑞.基于会计体系对京张区域生态补偿标准的研究[J].农业经济问题,2016,(4):87-94.

[20]胡小飞,邹妍,傅春.基于碳足迹的江西生态补偿标准时空格局[J].应用生态学报,2017,28(2): 493-499.

[21]郭荣中,申海建,杨敏华.基于生态足迹和服务价值的长株潭地区生态补偿研究[J].土壤通报, 2017,48(1):70-78.