联合作战指挥控制体系网络建模与分析

2018-04-12刘成刚王永刚刚建勋于鸿源

刘成刚, 王永刚,2, 刚建勋, 于鸿源

(1.军事科学院, 北京 100091;2.国防大学, 北京 100091)

联合作战是由联合作战指挥机构组织诸军种部队力量共同实施的体系作战[1],强调具有完整行动链的全过程作战。信息化联合作战中,高效的联合作战指挥控制体系是确保作战过程中将信息优势转化为决策优势,并进而转化为行动优势的基础。信息化战争中,联合作战指挥控制体系是在信息系统的无缝链接下,高效组合不同指挥要素而构成的。利用网络科学理论研究联合作战指挥控制体系,是当前作战建模仿真领域研究的热点和难点问题,得到国内外研究人员的广泛关注。董印权等人基于复杂网络理论,提出了作战体系模型的构建方法,对体系的特征参数进行了仿真试验,模型较好地满足了指挥体系在作战中的对抗需求[2]。李进军等人基于复杂网络理论构建了指挥控制体系结构网络描述模型,并分析了指挥跨度、指挥层次和指挥方式等因素对指挥控制体系结构的影响[3]。

俞杰等人提出了不同指挥控制体系结构的复杂网络参数分析[4]。罗小明等人在分析天基信息支援指挥控制体系构成及运行机制的基础上,构建了指挥控制体系结构的复杂网络模型[5]。已有的研究对指挥控制体系结构研究提出了许多有益的探索。但在定义指挥控制体系网络效能参数时未考虑指挥节点作用的差异性和指挥链路的多样性。

因此,本文以联合作战指挥控制体系为研究对象,基于复杂网络理论,构建了联合作战指挥控制体系网络模型,提出了适用于联合作战指挥控制体系的网络效能评价方法。与此同时,提出了基于深度优先搜寻算法的网络效能参数计算方法。

1 联合作战指挥控制体系军事概念描述

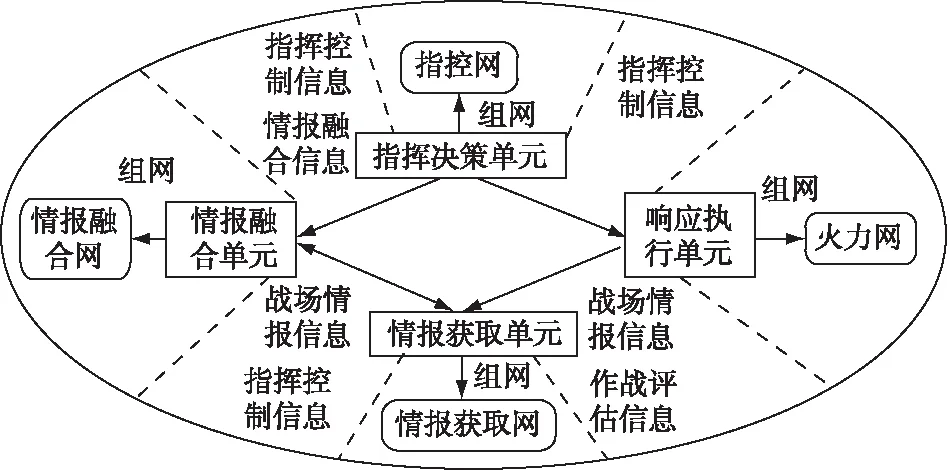

联合作战指挥控制体系通常由联合作战指挥中心、各方向指挥中心及各任务部队指挥机构构成,依据联合作战的层次、规模、力量,可设三级或两级指挥层级,主要依托指挥信息系统实施指挥控制的作战体系。指挥控制体系包含指控主体、指控客体、指挥信息系统以及指控信息等指挥控制要素[6]。从物理形式上看,联合作战指挥控制体系是各级指挥机构的组合;从逻辑结构上看,它是以联合作战指挥中心为核心,以充分发挥整体指挥效能为目的,利用信息栅格网络将情报网、指控网和火力网连接在一起,形成一体化的网络信息体系。联合作战指挥控制体系中系统级要素主要包括情报侦察系统、预警探测系统、作战筹划系统、指挥控制系统、作战评估系统和各级任务部队。各系统级要素,按照功能划分为情报获取单元、情报融合单元、指挥决策单元和响应执行单元。联合作战指挥控制运转时,指挥信息在指挥节点之间流转信息主要有战场情报信息、情报融合信息、指挥控制信息和作战评估信息等。具体如图1所示。

图1 联合作战指挥控制体系军事概念模型描述

2 联合作战指挥控制体系网络模型构建

2.1 指挥节点抽象

联合作战指挥控制体系逐步完成情报获取、情报融合、指挥决策和实时评估这四个基本阶段[7]。从信息利用角度来看,上述四个阶段是一个指挥信息闭环流转的过程,指挥单元的抽象应体现指挥控制体系中信息的使能作用。因此,将指挥单元抽象为情报获取节点、情报融合节点、指挥决策节点和响应执行节点,可得到一个节点集合V。

V=

定义1情报获取节点O:表示指挥控制体系中完成战场情况侦察和探测功能的指挥单元节点,包括各军种专业侦察力量。其集合记作Vo。若情报获取节点的属性有J1类。令

O-Attribute=[A1(O),A2(O),…,Aj(O),…,AJ1(O)]

Aj(O)依次表示某情报获取节点具有联合作战指挥情报中心直属情报、陆上情报、海上情报、空中情报等情报获取属性的标识,j∈{1,2,…,jo,…,J1}。若该情报获取节点具备第j类情报获取属性,则Aj(O)=1,否则,Aj(O)=0。

定义2情报融合节点P:表示指挥控制体系中完成战场情报融合的指挥单元节点,包括联合作战指挥情报中心、各军种指挥机构内部的联合情报中心,其集合记作VP。若情报融合节点的属性有J2类。令

P-Attribute=[A1(P),A2(P),…,Aj(P),…,AJ2(P)]

Aj(P)依次表示某情报融合节点联合作战指挥情报中心、各军种指挥机构内部的联合情报中心等属性的标识,j∈{1,2,…,jp,…,J2}。若该情报融合节点具备第j类情报融合节点属性,则Aj(P)=1,否则,Aj(P)=0。

定义3指挥决策节点:表示指挥控制体系中对情报融合节点和响应执行节点指挥控制的单元节点,包括联合作战指挥中心及各级指挥机构,其集合记作VD。若指挥决策节点的属性有J3类。令

D-Attribute=[A1(D),A2(D),…,Aj(D),…,AJ3(D)]

Aj(D)依次表示某指挥决策节点联合作战指挥中心及各级指挥机构等属性的标识,j∈{1,2,…,jD,…,J3}。若该指挥决策节点具备第j类指挥决策属性,则Aj(D)=1,否则,Aj(D)=0。

定义4响应执行节点:表示指挥控制体系中响应指挥决策节点指令的单元节点,包括联合作战指挥控制体系中各任务部队实体,其集合记作VA。若响应执行节点的属性有J4类。令

A-Attribute=[A1(A),A2(A),…,Aj(A),…,AJ4(A)]

Aj(A)依次表示某响应执行节点为合成旅、炮兵旅、高炮旅等属性的标识,j∈{1,2,…,jA,…,J4}。若该响应执行节点具备第j类响应执行属性,则Aj(A)=1,否则,Aj(A)=0。

2.2 指挥关系抽象

指挥信息包括战场态势信息、态势融合信息、指挥控制信息、协同信息。战场态势信息是指情报获取节点获得的战场态势信息和作战评估信息;态势融合信息是指情报融合节点形成的态势融合信息;指挥控制信息是指挥决策节点控制响应执行单元或情报融合单元的指令信息;协同信息是指同类指挥节点之间传递的协同信息。如果将指挥控制体系之间的信息流传递关系看作指挥节点之间的连边,可以得到一个边集E如下所示:

E={(i,j)|Φ(i,j)=1;i,j∈V;i≠j}

式中:Φ(i,j)=1表示指挥节点i,j之间的二元关系Φ存在,即节点i,j之间存在一条满足关系Φ的连边(i,j);Φ(i,j)=0表示指挥节点i,j之间的二元关系Φ不存在,即节点i,j之间不存在连边。

令Φ=Φ1∪Φ2∪Φ3∪Φ4,式中,

1)若二元关系Φ1存在,∀i∈VO,j∈VP,且i≠j,若Φ1(i,j)=1,表示节点i,j之间有战场态势信息传递关系存在,即节点i,j之间存在一条满足战场态势信息传递关系的连边(i,j)。

2)若二元关系Φ2存在,∀i∈VP,j∈VD,且i≠j,若Φ2(i,j)=1,表示节点i,j之间有态势融合信息传递关系存在,即节点i,j之间存在一条满足态势融合信息传递关系的连边(i,j)。

3)若二元关系Φ3存在,∀i∈VD,j∈VA∪VP,且i≠j,若Φ3(i,j)=1,表示节点i,j之间指挥控制信息传递关系存在,即节点i,j之间存在一条满足指挥控制信息传递关系连边(i,j)。

2.3 指挥控制体系网络模型

联合作战指挥控制体系网络模型可以由指挥节点和指挥关系抽象分别构成网络的节点和连边,具体如下所示:

G=(V,E)

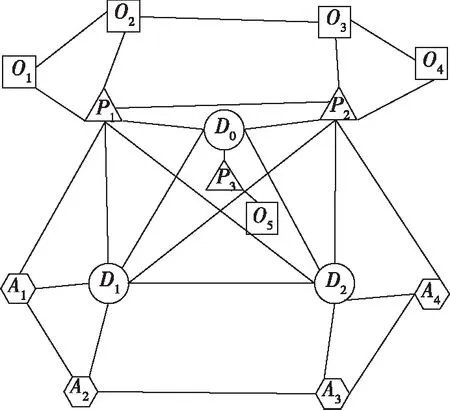

式中:V为指挥控制体系指挥单元实体节点集合,V=VO∪VP∪VD∪VA且VO∩VP∩VD∩VA=ø;E为指挥控制体系指挥单元之间信息流传递关系连边的集合。指挥控制体系网络模型如图2所示。

图2 联合作战指挥控制体系网络模型

3 联合作战指挥控制体系网络分析

联合作战指挥控制体系网络效能是从指挥控制体系的整体角度对指挥效果进行分析,联合作战指挥控制体系中的指挥链是一个重要的分析视角,信息交互发生在指挥过程的各个阶段,相对变化容易且对指挥时效影响较大,是决定指挥效能的关键因素。运用指挥链来表征指挥控制体系中信息交互情况,进而对指挥控制体系网络效能进行分析成为一种重要的方法。

定义5指挥链是贯穿指控网、情报网和火力网的一条链路。指挥链是由情报获取节点O、情报融合节点P、指挥决策节点D和响应执行节点A组合,完成联合作战指挥过程的回路,如图2中虚框路径所示。

联合作战指挥控制体系是由各个军种所构成的复杂体系,这就决定了指挥控制体系中指挥节点功能类型的多样性。在描述指挥控制体系网络模型中指挥节点集合V和指挥信息传递关系边集E的基础上,对指挥链Gchain抽象描述如下:

令Gchain=(Vchain,Echain),则Vchain⊆V,Echain⊂E,且Echain={(i,j)|Φchain=Φ1∪Φ2∪Φ3;Φchain(i,j)=1;i,j∈VS;i≠j}

假设某指挥链中,情报获取节点属性为J1类,情报融合节点属性为J2类,指挥决策节点属性为J3类,响应执行节点属性为J4类,则指挥链中第i个指挥节点包含了上述某一种或多种属性可以描述为

则联合作战指挥控制体系中有n个指挥节点构成的属性描述矩阵为:

式中,第1至第J1列、第J1+1列至第J1+J2列、第J1+J2+1列至第J1+J2+J3列、第J1+J2+J3+1列至第J1+J2+J3+J4列分别表示J1类情报获取节点属性、J2类情报融合节点属性、J3类指挥控制节点属性、J4类响应执行节点属性。

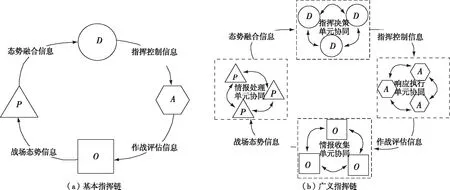

定义6基本指挥链BCC(Basic Command Chain)是由单个情报获取节点O、情报融合节点P、指挥决策节点D和响应执行节点A组成的完成一次指挥过程的最基本单元,如图3(a)所示。

若n=J1+J2+J3+J4,令第1行至第J1行、第J1+1行至第J1+J2行、第J1+J2+1行至第J1+J2+J3行、第J1+J2+J3+1列至第J1+J2+J3+J4列依节点间指挥信息传递顺序分别表示J1类情报获取节点、J2类情报融合节点、J3类指挥控制节点、J4类响应执行节点。当A为单位阵,且Φchain(i,i+1)=1(i=1,2,…,n-1)时,则为基本指挥链。

信息化联合作战指挥强调的“信息优势”更加关注网络各个要素的互联互通,联合作战指挥活动,要素之间的联系更加紧密。情报获取节点之间可以互相通信,表现了战场信息的共享能力;指挥决策单元之间也可以互相联系,反映了指挥控制的协同。这就大大扩展了指挥链的回路,因此在基本指挥链的基础上,给出广义指挥链的定义。

定义7广义指挥链GCC(Generalized Command Chain),是按照节点连接规则由多个O、P、D和A节点组成的完成一次指挥过程的单元,如图3(b)所示。

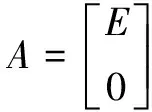

若n>J1+J2+J3+J4,且A经过初等行变换后可化为标准形:

式中,E为(J1+J2+J3+J4)阶单位阵,且第1行至第J1行、第J1+1行至第J1+J2行依节点间指挥信息顺序分别表示J1类情报获取节点、J2类情报融合节点,第J1+J2+1行至第J1+J2+J3行为J3类为指挥控制节点,第J1+J2+J3+1行至第J1+J2+J3+J4行为J4类为响应执行节点。若Φchain(i,i+1)=1(i=1,2,…,J1+J2+J3+Jx;0≤Jx≤J4-1且Jx为整数),则称Φchain为指挥控制体系的广义指挥链。

图3 指挥控制体系基本指挥链和广义指挥链

3.1 指挥控制体系网络效能评价

指挥控制体系网络效能是以分析指挥控制体系整体运行效果为目的,综合衡量网络提升指挥效能的作用,反映联合作战指挥由信息优势转化为行动优势的过程。

1)指挥信息效能(CE)

网络的信息效能是在不考虑信息传输质量的情况下,衡量网络整体的信息传输速率的指标。一般通过网络中两节点间距离的倒数来表征信息在节点间的传递速率,将网络中所有节点间的传递速率统计起来就表征了网络的信息效能。在复杂网络理论中,Latora等提出了网络效率的几何向量特征来描述网络的性质,以此来衡量信息在网络上的传递速率,网络效率[8]如式1所示:

(1)

其中,dij代表点i与点j之间的距离,eij=1/dij,N代表顶点数目。Latora通过这个几何特征量对几种不同的网络进行了分析,其中,dij代表两顶点之间的距离,度量的是信息传输的有效度。

以上网络效率的指标分析了节点间传递信息的距离,被广泛用于评价网络的信息效能。对于分析指挥控制体系网络来说,情报获取节点到响应执行节点之间的信息距离才更能够体现指挥控制体系网络的信息效能,而已有网络效率指标在分析信息距离时没有考虑指挥节点作用的差异性。因此,需要对已有的网络效率指标进行扩展,指挥信息效能CE如式(2)所示:

(2)

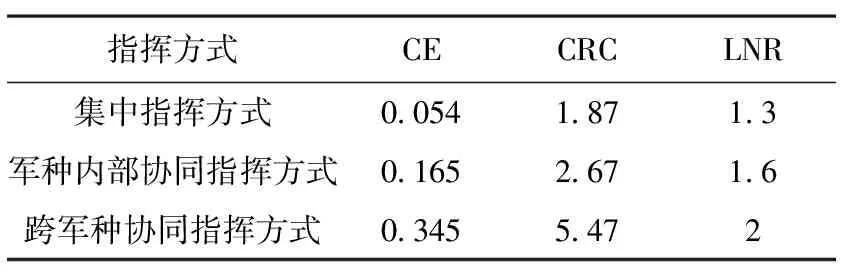

2)指挥重组能力(CRC)

指挥控制体系中广义指挥链的数量从一定程度上体现了网络的动态重组能力,即网络中节点被破坏或发生拥塞丧失信息获取、融合能力时,指挥链具有重组本链路内其他节点来完成指挥过程的能力。我们称之为指挥重组能力CRC(Command Reorganization Capability)。指挥重组能力的衡量与网络中节点数量,在节点数相同的条件下,广义指挥链数量NGCC越多,网络的指挥重组能力越强。因此,将指挥重组能力定义为网络中平均每个节点参与的广义指挥链路数如式(3)所示:

(3)

其中,NGCC表示指挥控制体系内广义指挥链的个数;N表示指挥控制体系内节点的总数目。

3)链路节点比(LNR)

链路节点比定义为网络中边的数量M与节点数量N的比值如式(4)所示:

(4)

因为节点之间交互一般需要消耗资源或时间,如果要求指挥控制体系网络为全连通,必然导致大量不必要的开销。考虑到链状结构是最脆弱的结构,其链路节点比为(N-1)/N,全连通网络的链路节点比为(N-1)/2,因此合适的链路节点比应该介于两者之间。

4)指挥节点介数

节点vk的介数Bl是网络中任意节点间的所有最短路径经过节点vk的比例,公式如式(5)所示:

(5)

(6)

3.2 网络效能参数的计算方法

图4 指挥链深度优先搜索算法流程图

4 实验分析

以联合作战指挥中集中和协同指挥方式下指挥控制体系网络模型为研究对象,量化分析不同指挥方式下指挥控制体系网络效能。指挥控制体系的不同指挥方式主要体现在情报获取节点、情报融合节点、指挥决策节点和响应执行节点关系的变化不同。假设不同指挥方式下指挥控制体系内的指挥单元之间能够实现信息的全连通。在集中指挥方式下,联合作战指挥中心负责体系内所有情报融合单元和响应执行单元的统一指挥,情报融合单元、情报获取单元、指挥决策单元之间没有协同指挥关系。具体如图5所示。在协同指挥方式中,区分为军种内部协同指挥方式和跨军种协同指挥方式。军种内部协同指挥方式下,军种指挥机构和本领域内的指挥单元具有指挥关系,军种内部各指挥单元间具有协同关系;军种内部各指挥单元间有信息流转关系,体系内跨军种的指挥单元间没有信息流转关系。具体如图6所示。跨军种协同指挥方式下,体系内各指挥单元间指挥关系和协同关系增加,各军种指挥决策单元间具有协同关系,跨军种的指挥决策单元、情报融合单元、情报获取单元和响应执行单元之间信息流转具有信息流转关系。具体如图7所示。

图5 集中指挥方式

图6 军种内部协同指挥方式

图7 跨军种协同指挥方式

联合作战指挥控制体系网络效能分析是指挥控制体系结构表现出的网络效能和网络参数。本文对集中指挥方式、军种内部协同指挥方式和跨军种协同指挥方式下的指挥控制体系的效能进行分析。各效能指标如表1所示。

表1 联合作战指挥控制体系网络效能分析

从网络特征参数可以看出,3种指挥方式下按照集中指挥方式、军种内部协同指挥方式和跨军种协同指挥方式的顺序,信息效能、指挥重组能力分别呈递增关系,原因是后两种指挥方式下,体系内各指挥单元间指挥关系和协同关系增加,指挥控制体系中节点间的连通性增强,从情报获取单元到响应执行单元之间的距离较集中指挥方式变短,且跨军种协同指挥方式下信息效能有了显著提升。从指挥重组能力来看,集中指挥方式和军种内部协同指挥方式下,由于指挥单元间关系受限,网络中广义指挥链的数量较少,指挥重组能力较低,而跨军种协同指挥方式下,网络中各类指挥单元间协同关系增加,广义指挥链的数量显著增加,指挥重组能力较前两种方式有了明显提升。

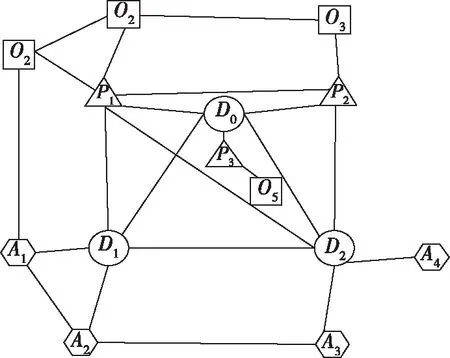

下面分析在某一时刻t,跨军种协同指挥方式下联合作战指挥控制体系内各指挥决策节点介数情况,指挥控制体系的网络模型如图8所示。

图8 某一时刻t指挥控制体系网络模型图

指挥决策节点D0D1D2指挥节点介数8 734 616 13

从表2中指挥控制体系内各指挥节点介数分析可知,在时刻t指挥控制体系的较关键的节点是D0和D2。

5 结束语

本文在分析联合作战指挥控制体系军事概念模型的基础上,构建了指挥控制体系网络模型,提出了基本指挥链和广义指挥链的概念,并进行了形式化描述。针对复杂网络理论中网络效能参数忽视了节点差异的问题,本文在考虑指挥控制体系各指挥节点角色、作用不同的基础上,提出了符合指挥控制体系特点的网络效能评价参数,并给出了网络效能参数的计算方法。构建了联合作战指挥控制体系三种不同指挥方式的网络模型,讨论了不同指挥方式下的指挥控制体系网络效能。将指挥控制体系网络剖解来看,都是由多条指挥链路交织融合组成的,网络中微观的指挥链路的差异造成了网络结构的不同,从而使得联合作战指挥控制体系网络模型表现出不同的指挥信息效能、指挥重组能力和指挥节点介数,最终影响了指挥效能。本文针对联合作战指挥控制体系网络效能分析问题,对已有复杂网络效能参数进行了扩展,从指挥信息在指挥链中流转路径的角度进行分析的,未考虑指挥信息的传输质量和指挥节点处理能力等方面因素,今后将综合考虑这些因素对指挥控制体系运行结构的影响,进行深入研究。

参考文献:

[1]刘伟. 战区联合作战指挥[M].北京:国防大学出版社,2015.

[2]董印权, 陈春鹏. 基于复杂网络的作战体系模型[J].系统仿真学报,2013,25(8):1806-1810.

[3]李进军,刘国光,黄谦,等.基于复杂网络理论的作战指挥体系结构分析模型和方法[J].系统仿真学报,2008,20(17):4713-4715.

[4]俞杰,王伟,张国宁.基于复杂网络的联合作战指挥体系研究[J].火力与指挥控制,2011,36(2):6-10.

[5]罗小明,朱延雷,何榕. 天基信息支援指挥控制体系运行机制及复杂网络建模[J].指挥控制与仿真.2016,38(5):1-7.

[6]司光亚,王艳正,李仁见,等.指挥控制体系网络化建模研究与实践[J].指挥与控制学报,2015, 1(1): 19-24

[7]薛彦绪,范嘉宾.高技术条件下联合作战指挥与协同[M].北京:国防大学出版社,2000.

[8]PaoloC,VitoL,MassimoM,etal. Efficient of Small-world Networks: Error and Attack Tolerance[J].PHYSICALA,2003(320):622-642.

[9]张宪.基于复杂网络的联合作战指挥网络拓扑结构[J].指挥控制与仿真,2014,36(5):1-5.

[10] LAURIAN G. Information age view of the OODA loop[J].Review of the Air Force Academy,2013(1):69-72.