影像在场的“回归”行为探究

2018-04-11师怡君

师怡君

(云南艺术学院云南非物质文化遗产研究基地,云南昆明 650500)

一、“回归”行为阐释

2016年8月份笔者跟随导师和同学一行前往云南省澜沧拉祜族自治县,酒井哈尼族乡梁子上寨与哈尼族支系阿卡人共度传统节日“野矻扎”。在节日的前一天,得知寨子里的阿达(化名)从北京某戒毒所期满回家的消息。征得其父亲和寨子另外一位老人应允后,笔者和同学运用摄像机等影音设备记录了阿达回家的整个过程。包含其家人和寨子的另一位老人在寨门外迎接并为其做Xav gao levq(解绳),回家以后为他做 Lavqdeev pavq(栓线),看 Hha yyuq ho(鸡骨卦)等仪式。在笔者看来,该片虽然不具有全面记录该社区传统节日“野矻扎”的宏观视角,但却通过个体的回归,呈现出该社区阿卡人丰满的文化体系,真挚的情感关怀。而这整个过程通过外化于地理空间的界线打破,内塑文化体系内对于共同体的求纳愿望的实现并开展反思总结以达到深层次的认知稳固,而得以圆满回归。笔者将从仪式的文化语境范围对影像参与回归的三个阶段展开探析。

二、“回归”进程分析

(一)门槛的界线跨越

哈尼族普遍有“万物有灵”和“灵魂不灭”的信仰观念,如果魂魄受到惊吓而不小心丢失,人就会生病精神不振。在阿卡人的精神信仰中是非常讲究纯洁性的,比如祭竜林、拜头人、举村搬迁、丧事喜事、立寨门等,都讲究“洁身”。然而阿卡人的这种讲究纯洁性特点,囊括了整个阿卡族群的传统道德、行为规范、理想信念、价值取向等,集中地反映了阿卡族群传统风俗文化。所以,以族群精神信仰角度为前提,便得知仪式的意义非凡。正如,法国社会学家布迪厄在《实践感》中指出:“最出色的文化行为在于划定界线,此界线产生于一个范围确定的单独空间,比如分给神祇的神圣树林、划给神祇的庙宇,或者住宅。”[1]在阿达回归族群的Xav gao levq(解绳)以及lavqdeev pavq“腊都拔”仪式中中分别实现了由寨门外进入寨门内的跨越、家门外进入家门内的迎接。而回归行为不仅仅体现在脱离“危险地带”的地理空间的成功跨越,更是根植于文化体系的接纳与安定。

(二)仪式中的界限清晰

2016年7月29日下午3时左右,黄爷爷带着事先准备好了一件上衣、一只母鸡和小鸡以及盛放芭蕉叶、生姜、大米的小簸箕等待在寨门内,赵爷爷也在山林中寻找干茅草、树叶、树枝以及事先准备好的铜片等待在寨门外。伴随着淅淅沥沥的小雨,大约过了40多分钟,迎接阿达的摩托车终于到了。黄爷爷让阿达停在寨门前,然后阿达的哥哥向前招呼他脱掉上衣并丢弃在寨门外,换上了事先准备好的衣服。紧接着三步跨越铺好的树叶来到赵爷爷面前,并由赵爷爷边念古语训话边抚慰他的内心,与此同时也展开了与神灵鬼怪的对话。再用藤条编织的树枝圈从头到脚从阿达身上套过,并依次在肩膀、腰部、脚踝处用树枝敲击藤圈,重复进行三次。随即用树枝在刚孵出没多久的小鸡头部敲击三下,黄阿哥点燃茅草,赵爷爷从口袋里拿出铜片,用刀在铜片上刮割,将沾染上铜片碎屑的小鸡在阿达身上由脚到头擦拭三下以净身。接着,将小鸡扔向寨门外,再将藤条做成的树枝圈砍断,一并扔向寨门外。最后赵爷爷带领着阿达和其行李跨过寨门旁边燃烧的茅草,进入寨内。随即,迎接在寨门内的黄爷爷和赵爷爷共同念起古语,并且按照黄爷爷在前,阿达在中,赵爷爷在后的顺序向阿达家的方向走去。

后通过分析记录赵爷爷在进行上述Xav gao levq(解绳)仪式中的影音资料得以了解仪式中的文化象征性:

赵爷爷:“在外面被别人(警察)拷上手铐,现在要用这个把它们全部打开然后扔掉。犯了错之后别人要抓你没办法,虽然没要钥匙也借不到银锤,但是我现在要用这个锤子把之前束缚你的所有枷锁都打开。……今天要用这些银子赎回你遗失在外面的魂魄。遗失在外面的魂魄啊,这些银子我们一人一半。既然你回来了,就要把心放回这里,不要再把魂魄丢到外面去了。无论你的魂魄在哪里,我都会帮你找回来的,你快回家开开心心生活吧……[2]

刚孵出的小鸡被说成是“三年的公鸡”,而在哈尼族支系阿卡人的文化体系中“三”是吉利的象征,正如赵爷爷所说“再好的理发匠不能给自己理头发”,也是寨子里团结的共同体凝聚的象征。所以严格遵循走三步、点三下……藤条做成的树枝圈是“神山里借来的锤子”用来解开束缚阿达的枷锁;铜片是“银子”用来赎回阿达在外的魂魄。而老人主持这场具有象征性交换的仪式并站在寨门外或边缘处与鬼神沟通寻求接纳失落游子,体现了阿卡人文化体系内秩序井然的形态。仪式赋予的文化外现,以及逐渐明晰的过程便是个体在共同体中求得认同的过程。

(三)“回归”的合理化

阿达进入寨内后,由黄爷爷一路引导他回家,回家后,黄阿哥杀掉事先准备好的母鸡并与小簸箕内的米、生姜放在一起煮。在杀鸡过程中他砍下鸡翅膀挂在火塘上方的火塘架上说要“留三天”,并说明这是“礼信”。晚饭开始,每一份菜都要阿达先吃一口,大家随即便可以吃。晚饭后,由黄爷爷开始继而由嘴玛(寨子里的头人)以及寨子里各个姓氏的家族代表来为其做lavqdeev pavq“腊都拔”,以期获得族群的接纳与认同。在这个过程之中充分体现了共同体意识下的族群对于失落个体的包容与接纳。

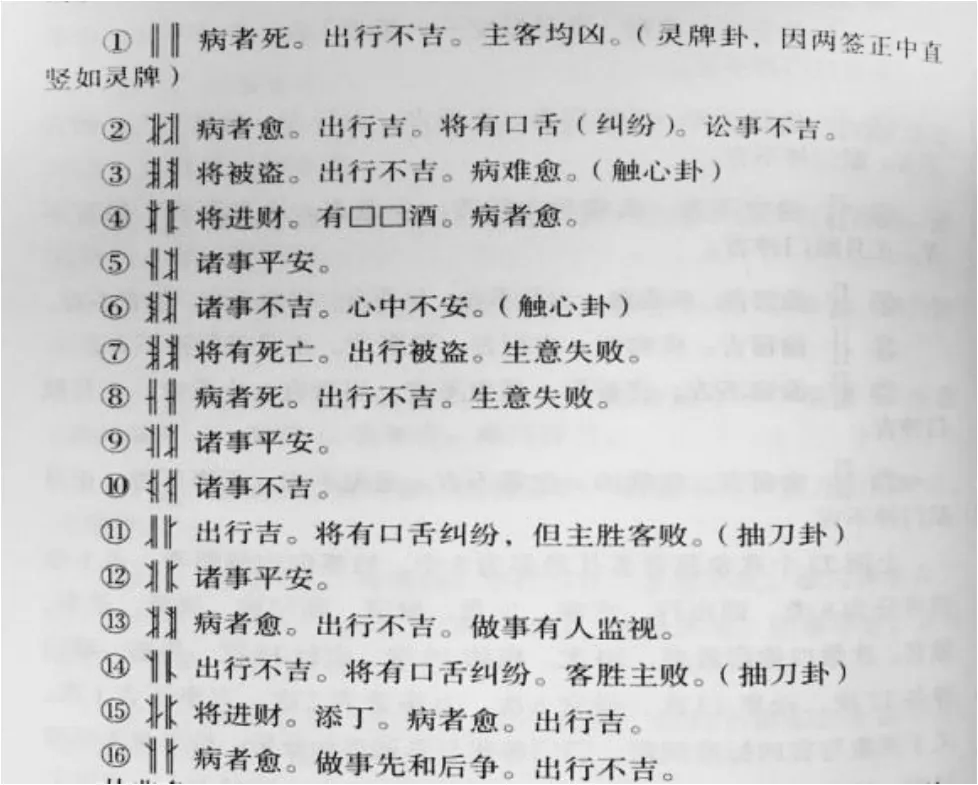

最后,阿达的回归在hha yyuq ho“阿锐活”的圆满结果下完结。“鸡卜”是我国西南地区占卜中非常重要的一种形式。分别有鸡股骨卜、鸡翅膀卜、鸡头骨卜、鸡颚软骨卜、鸡蛋卜等形式。梁子上寨的阿卡人擅长鸡股骨卜。他们的语言属于藏缅语系无文字,鸡卜同样靠口耳相传的方式沿袭。

(图一)[3]

(图二)[4]

刘远东在《澜沧人民迷信概况》,载《旅行杂志》第十七卷第六期,称:“鸡卦是指鸡的两腿骨的占卜。此卦由两只腿骨配成左边一支为‘家’,可代表家边一切,右边一支代表神。视所表之神为何而定……该两骨之正面各有很细小的孔。看卦者要用很细的竹签插入细孔,以竹签所成的对比形状来作决定……”。[5]

在hha yyuq ho“阿锐活”中,先由黄爷爷观看并指出,阿达应该是吸取教训了,不应该随便听取别人的话做不该做的事。然后由赵爷爷观看并指出,从鸡股骨卦中得知阿达身上的束缚已经都解开了,阿达和他的魂魄一起回家了,并且以后会好好持家。阿达在大家观看鸡股骨卦讨论后,以圆满的结果顺利完成回归。

在笔者看来,阿达由回归而进行的一系列仪式行为,循序渐进而充分的体现了失序个体的有序回归。先有赵爷爷与黄爷爷作为长者对神灵鬼怪进行请求询问并实现象征性交换,进入寨内后再通过栓线达到个体在族群内的群体性认同。最后通过看鸡卦的方式再次寻求回归的验证与修正,这中间呈现了对于失落游子过往的反思、教导、包容、祝福,描绘出丰满而美好的文化图景。

三、影像在场的特征

(一)镜头“写”文化

“民族志”的基本含义是指对于异民族的社会、文化现象的记录。民族志在呈现社会事实之外,还是一种发现或建构民族文化的文体。在《学术与政治》一书中收录了马克斯·韦伯所撰写的一篇名为《学术作为一种志业》的演讲文稿,继而让笔者对于“志”有了新的理解。“志”本义为“记载”,记载的文字、文章也可称为“志”。同时有具有“志向”的含义。“民族志”一方面体现了对于民族的文化记录,也体现了书写民族志的学者对于学术热忱的态度。正如韦伯所说讲学术作为一种志业,仿佛受到神圣地召唤一般地投入与坚守。[6]也如同费孝通先生提出的人类学学职志[7]:“这门学科承担着为人类了解自身的文化、认识世界其他民族的文化及为探索不同文化之间地相处之道提供知识和见解的使命。”[8]随着学科的发展,文化的书写方式也逐渐呈现丰富多彩的样态,除了文字文本民族志以外影像的积极参与呈现了生动丰富的视听形式。继民族志性质的影片的呈现到以写文化为目的的影视人类学学科独立发展,影像书写文化逐渐崭露头角。影像的视听形象赋予观者直观的理解。以阿达的回归行为为例,不仅仅记录了仪式文化行为,也体现个体深刻的记忆。

(二)影像促使回归行为的文化“深描”

克利福德·格尔茨呼吁对文化的“深描”(Thick Description)[9]和阐释(interpretation)取代传统意义上追求普遍真理的人类学实证主义范式。格尔茨为了说明“深描”与“浅描”的区别,举出了哲学家吉尔伯特·赖尔对“眨眼睛”动作的解读,假设有两位少年正在迅速抽动右眼皮,其中一个是无意的抽动,另一个是向一个朋友投去密谋的信号。还有第三位少年也在场,他想“给他的好朋友制造一个恶作剧”而滑稽地模仿第一位少年的眨眼示意。作为动作,三者是一样的,但根据不同公共编码的抽动眼皮表达了不同的眨眼含义。格尔茨对于“深描”所举出的“眨眼睛”案例让笔者想起苏联导演列夫·库里肖夫所做的一项实验。他为了弄清蒙太奇的并列作用,曾给俄国著名演员莫兹尤辛拍了一个毫无表情的特写镜头并分别将该镜头接在一碗汤、一个正在玩耍的孩子以及一具老妇人的遗体的镜头之前。他发现观众看过之后出人意外的认为值得赞扬的竟是演员的表演:他看到那碗汤时表现出饥饿;看到孩子玩耍时表现出喜悦;看到老妇人遗体时表现出忧伤。而实际上演员并没有表演,只是由于镜头的组接使观众产生了联想。由此库里肖夫得出结论:造出电影情绪反应的,并不是单个镜头的内容,而是画面之间的并列。[10]

笔者认为,镜头作为影像的基本单位,通过组接而形成影像的全息性特点,为文化行为提供了特定细致的情境。民族志电影在保存所记录文化样貌相对客观真实的前提下,镜头组接的“深描”也是民族志性质的影视作品对于文化现象的深层次揭示。另外,影像可供反复的观看,在此过程中揭示细节,供观者在纵深的空间感中任意驻足、思考和联想。在影像在场的仪式文化语境下,笔者感受到了民族志电影的魅力在于祛魅。通过与他者的相处以异文化的新奇与自我认知产生冲突,引导自我冲破固定的视域,再以他者为镜,映出自我认知,继而进行修正,以期去伪存真。

注释:

[1][法]皮埃尔·布迪厄.实践感[M].蒋梓骅译.南京:译林出版社,2003

[2]摘自民族志电影《回家》中赵爷爷的叫魂语(译文)。

[3]陶云逵:《车里摆夷之生命环:陶云逵历史人类学文选》,北京:生活·读书·新知三联书店,2017年,第168页。

[4]摘自民族志电影《回家》影像资料。

[5]陶云逵:《车里摆夷之生命环:陶云逵历史人类学文选》,北京:生活·读书·新知三联书店,2017年,第171页。

[6]马克斯·韦伯:《学术与政治》,钱永祥等译,桂林:广西师范大学出版社,2010年,第188页。

[7]鲍江:《观自在者:现象学音像民族志》,载《云南民族大学学报》(哲学社会科学版),2014年第31卷第5期,第32页。

[8]费孝通:人类学与21世纪,2001年7月,载费孝通:《费孝通九十新语》,重庆:重庆出版社,2005年,第167页。

[9]克利福德·格尔茨:《文化的解释》,韩莉译,北京:译林出版社,1999年,第5页。

[10]许南明 富澜 崔君衍 主编:《电影艺术词典(修订版)》,北京:中国电影出版社,1986年,第150页。