从潦河石到陈炉石的受热捧看审美趣味的变化

2018-04-10雷敬敷byLeiJingfu

文/雷敬敷 by Lei Jingfu

当江西的潦河石还在笑傲江湖时,不经意间陕西的陈炉石又横空出世,是什么缘由让这两种白底黑纹浮雕状的图纹石在很短的时间内受到石界人士追捧?由此可能预测下一轮叫好石种的趋向吗?本文试图作出解读。

一、赏石趣味向传统文化回归

由潦河石、陈炉石受好石者青睐的事实中,我们可以感受到赏石的审美趣味在向传统文化回归,以下有三:

(一)黑与白是我国传统文化的哲学印记

中国自唐尧以来是一个以农耕文化为基础的社会,在“日出而作,日入而息”的耕作实践中,白天与黑夜的交替,春夏秋冬的更迭,在先民的心中产生了事物皆在变化的“易”的思想。黑与白的转化,启示了阴与阳对立统一哲学观念的萌生。

古代先哲们善于从个别中把握一般,这便是《易传》中所说的“观物取象”,正如从“一叶知秋”中悟出了天地之大“道”。同时,还要以图象来对抽象的哲理加以诠释,这就是“立象以尽意”,由此,产生了闻名于世界的“太极图”图象。太极图黑白相间、首尾纠合,正是阴阳对立统一、互动消长的最佳图示。在潜移默化中,黑与白遂成为了我国传统文化中重要的颜色符号和哲学印记。

潦河石和陈炉石的黑色凸纹,都是以白色或类白色与其相映衬,对中国传统文化的回归,在冥冥之中不自觉地表现了出来。如果用观物以取象来解读的话,那就是潦河石、陈炉石恰有负阴抱阳之“道”的表达。

(二)黑与白是中国传统艺术的颜色要素

书法是中国汉字特有的艺术表现形式,不论是篆、隶、楷、行、草等何种书体,都是黑墨在白纸上的演绎,都是黑与白的交织和舞蹈。所谓墨的浓、淡、干、枯、湿,贯穿于用笔与结字之中,而章法,又称之为“布白”。

有书画同源之谓的国画,其主体又被称之为“水墨画”。在白色宣纸上的皴皱、勾勒、晕染,以黑与白的对比,黑与白揉合所成的灰的过渡,创造出一种中国画特有的墨韵。以“墨即是色”、“墨分五彩”、“水晕墨章”的理念与实践,将缤纷的世界用黑、白、灰来表现。国画中的留白,以白计黑,正是中国传统艺术中特具的有无相生,虚实相合的表现手法。

对于潦河石、陈炉石而言,我们可以将前者比附为中国画中的水墨,陈炉石的凸纹,形如书法上的浓墨成珠,每当我们赏析潦河石和陈炉石时,总能感受到我国传统艺术的韵律在耳畔回荡......

(三)黑与白的色彩学意义

从色彩学看,黑色是物体表面对可见光全波段的完全吸收,而白色相反,是对可见光波的完全不吸收,全反射。黑白之间的灰色是对可见光波全波段的部份吸收和反射。

从黑、白、灰系列本身来说,黑与白对比的明暗程度(反差)是最大的,而灰则起到了对黑与白调和的作用。太极图的双鱼中,黑中有白,白中有黑的处理方式,让这种黑白的强烈对比转而和谐。再从黑、白、灰与红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等彩色系列的关系来说,唯有黑、白,以及灰色才能与所有的彩色搭配都是协调的。难怪中国古代四大名石中的灵璧、太湖、英石都以黑为主色调,而昆石是白色的,黑白石体的单置、配置都与环境相适宜。

在色彩学上还有一个人们不太在意的现象,就是随着自然光线的减弱,一切色彩都将隐没于由灰到暗再到一片漆黑之中。于是黑、白、灰的影象容易引发追寻过去的怀古和乡愁,寄寓着高古格调和幽深情致。

二、赏石趣味向抽象美拓展

从潦河石到陈炉石受到青睐,我们感觉到好石者的审美趣味已经向着抽象美拓展。

(一)由具象到意象再到抽象的赏石路径

众多石友在赏石中,常有由具象到意象再到抽象的审美经历。具象的观赏石,毕竟是少数,更多的是界于似与不似之间的意象石。将赏石艺术的特质之一称之为美的发现,也多半缘于此。

抽象审美的出现,让人们认识到美的呈现并不一定要以什么具体的事物或物态为中介,美就在于形质色纹的表现之中:形态的大小开阖,质地的粗细燥润,颜色的黑白多彩,纹理刚劲柔曲,都会给我们以理性上直观的体悟。

现在,抽象审美已沁入石界。对形、质、色、纹单一要素为主的赏析已成为普遍的事实:雨花石友除了具象意象的玛瑙石外,还钟情于无任何图象显现的蛋白石雨花。而观赏石鉴评的国标,通过对岩石类中色质石亚类的确立,则为这类抽象石起到了正名的作用。

(二)抽象美的核心在于形式美

自然天成的观赏石与人为艺术品不同,只有外在的由形、质、色、纹构成的形式。是赏析者在其形式的框架内注入表达思想和情感的命题、配座、赋文、陈设等内容后,才成为天然的石质艺术品。对于无任何具体事物和物态可比拟的抽象石而言,对其赏析就是对其形式美本身的审美发现与体验。

观赏石审美的形式不外立体的塑像和平面的图象。那么这种塑像和图象是否能达到“美”的程度呢?人们在对形式美的探寻中摸索到了形式美的普遍性原则:“变化中的统一,统一中的变化”。只有变化,没有统一就会杂乱;只有统一,没有变化就会呆板。

这种变化与统一,符合阴阳和谐的相反相成规律,如虚与实、疏与密、动与静、明与暗、主与辅、冷与暖、方与圆、坚与柔、多与少、张与驰、黑与白等等的对立与统一。由此,形成了一些基本的,诸如对称、均衡、重心、层次、尺度、节律、韵律等法则。

(三)潦河石和陈炉石的形式美解析

潦河石和陈炉石的形式美表现,重点在点、线、面、体的形态构成和颜色、纹理(肌里)。

潦河石在白色或类白色的背景上,由黑色的凸线或凸点构成了二维的图象。由其排列的疏密而呈浓淡,故有国画中焦墨画法的意味。潦河石的凸线,常呈平行状,增加了图象的韵律之美。较多的“留白”,让图象的构图多显简洁、疏朗。

图1的潦河石,黑色图象居于石面的1/3处,一抹弧形黑黛在左下角突生变化。让人惊诧。而黑色中的一条纤细的类白色曲线与弧形黑黛之上空间的一弯黑色细线相映成趣,于随性之中顿生些许妩媚。

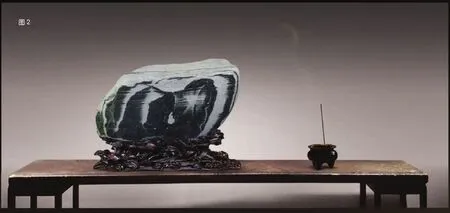

图2的潦河石以横向平行的直线纹那间断性的发散,构成了多层次的光幻的视觉效果,特别是右上方的一隅,给人光芒四射的辉耀感。

陈炉石较潦河石的形式美空间更大一些,除了二维的平面图象外,还有三维的立体塑像。其构成元素以珠粒状的凸纹为主,这较潦河石的直线显得柔和。当其聚散时,显现大珠小珠落玉盘的动势。陈炉石浅灰白、浅黄白的高岭土底色居多,其黑白对比较潦河石反差小,蕴含着青铜器苍劲、古老的气息。

图3、图4的陈炉石为二维平面图象,其大小珠粒的叠加,增加了浮雕的层次感。小塔状的珠粒集合成浩瀚中的韵意。神游其间,若置身于佛塔之林,妙趣无穷。

图5的陈炉石为三维立体塑像,其嶙峋残缺的前片将赏析者带到沧桑的年代。而透过残片所看到的其内部的石体,却波纹般的圆滑和起伏,正好形成强烈的对比。好像是一尊埋藏久远,出土时已经破损的青铜器文物,其原状如何?费人猜想。

以上所举的潦河石和陈炉石的实例,虽然藏家都以意象的感悟而命题,但若抛开这些拟物的意象命题,我们依然认为它美;这并非在于人为注入的内容,而主要是因为自然天成的形式之美啊。

三、奇而美的自然形式是好石者永远的追求

人之为人,是人有自觉性和与生俱有的好奇心,所以,总是不断地对未知领域进行探索。这种探索体现在好石者身上,就是对奇石自然美形式的不断追求。

(一)从历史上宋徽宗情钟巧石说起

宋徽宗时代的庄绰(1079~约1149)在其所著《鸡肋篇》中写道“上皇始爱灵璧石,既而嫌其止一面,遂远取太湖,然太湖石粗而太大,后又撅于衢州之常山县南私村,其石皆峰岩青润,可置几案,号为巧石。”这是一则颇为典型的对具有奇而美自然形式的新石种追寻的事例。

正是这种出于对自然美的追求,近3000年前战国时期成书的《山海经》中所记述的用于观赏的石品已经达到了21种之多,较成书早它约1000年的《尚书·禹贡》的仅仅3种,增加了许多倍。到了宋代林有麟的《云林石谱》时,所载的以观赏为主的石品则达到了100多种,而中国观赏石协会编撰的《中国石谱》录入已发行石种600余种。现在对新石种的追求,已由国内拓展到海外。一些传统的老石种也常因新亚种的出现而焕发青春,如灵璧石、大理石的异色亚种,松花石的异质亚种的发现等。

(二)热门新石种产生的必要条件

在石界,年年都有新石种被发现,但能不能成为如潦河石、陈炉石那样受到普遍的追捧,却值得考究。笔者认为,热门新石种的产生,其必要条件在于以下五个方面:

一是形式要美。无论是造型还是图纹,无论是具象、意象还是抽象,前提在于形式。或者在色彩、纹理、造型的统一之中有变化,不单调呆板;或者变化之中有统一,不杂乱无序。形式美,一言以蔽之,和谐也。

二是美的形式要奇。这个“奇”:第一,与其他石种相比,有独特之处,潦河石的凸纹焦墨,陈炉石的珠润滴墨即是。第二,石种的个体间差异大,变化万千,不至于因屡见的相似而引起审美疲劳,这一点甚为重要。第三,石种能给人比较强烈的 “韵”的感受,如潦河石、陈炉石那样引发怀旧思古之幽情等。

三是有相当大的数量和较高的精品比例。没有较大的数量,形成不了大的市场气候;没有较多的精品抢眼,也达不到热捧的程度。

四是有较大的价格档次。潦河石、陈炉石之所以受到热捧,与其高、中、低档皆有的价位不无关系。

五是有品牌效应。潦河石、陈炉石的频繁上刊、上线、参展、参评,打造出了名石的品牌,不但趋之者众,卖得多;而且带来了品牌的溢价效应,卖得好。

(三)夜郎古铜石能成为下一个陈炉石吗

李白有诗曰:“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”,就在这昔日夜郎古国的贵州安顺一带,出产一种因皮色酷似古代青铜器而得名的古铜石,其产状有土埋、山产、水石之分;其色泽有红铜、紫铜、青铜、黄铜之别。

初识夜郎古铜石,是在展会上为其马牙状的造型所倾倒(图6),甚为奇特。细究之后,才知其自然形式变异之大;有造型者,如獠牙,如洞窟,如佛龛,如龟身,如台座,如山岭,难以尽诉;有图纹者,在凹凸迴旋,纵横分割之中,相嵌着繁复多变的铆钉、掐丝、水涡、鼓钉、泉眼等,或单呈,或组合,千变万化。更有古代青铜器凸纹意象的云雷纹、饕餮纹、万字纹等。

古铜石还有一大特色是在把玩之中的包浆显现。清洗后的古铜石或用净手,或以棉布、毛毡反复摩挲擦拭后,即会渐渐变得老熟可人。

图7的古铜石,其上部润滑的黑褐色石皮,与下部的黄棕色凹凸肌里呈明显对比。特别是顶部的一络“饰带”,让石体的上下部份因其而“沟通”而谐和。至于下部那如流淌状的纹理则显得茫然迷离……

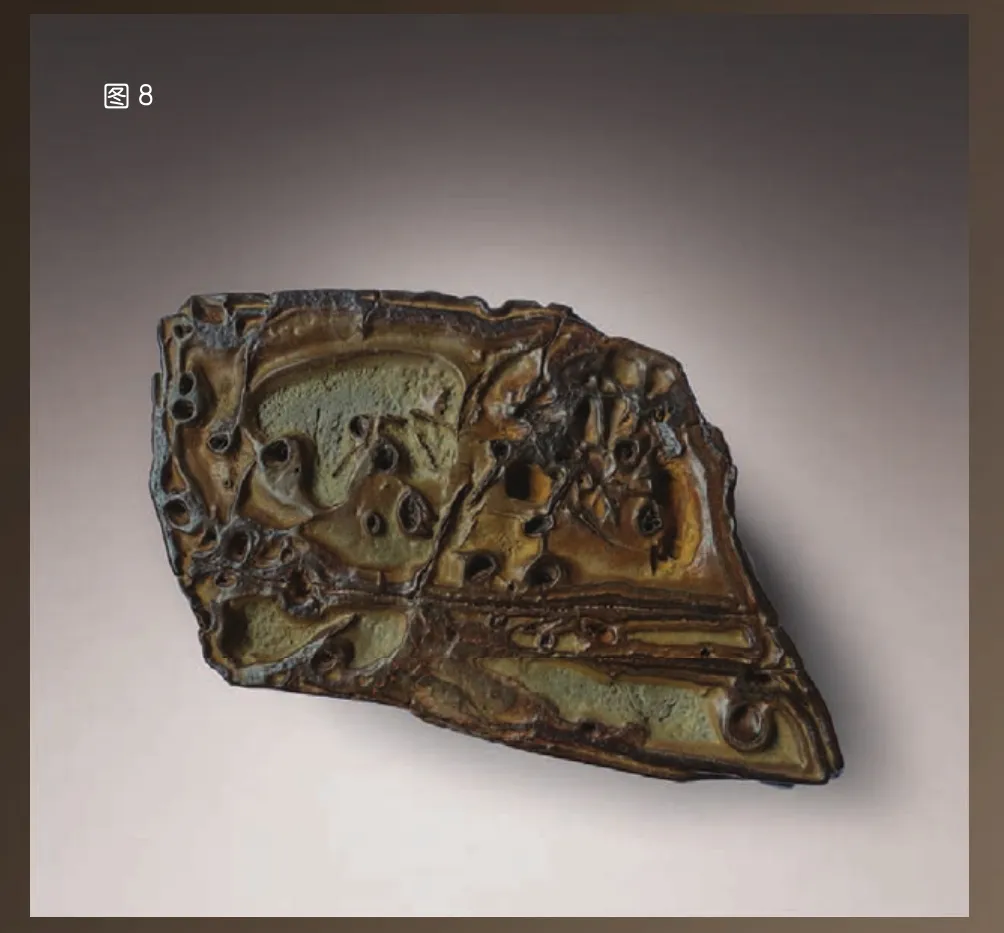

图8的古铜石由纵横的凹凸纹分割成了大小不等的4个块面和上下层次。那些散置于棕色台面上的黑褐色的“泉眼”和曲状的凸纹让四大块面灵动了起来,形成一种交响般的和声之美。

夜郎古铜石不但极具抽象的形式美,而且美的形式奇,个体之间的差异大,又涵古色古香,有相当大的数量和较大的精品率和价格档次差异,只要在品牌打造上再下功夫,笔者认为成为陈炉石之后秀,极有可能。

审美兴趣的变化是审美实践发展的必然规律。回归传统,向抽象审美的拓展,让自然美就是形式美的本质得以显现,“天造奇石”的“初心”,也许正在于此吧。