基于DEA模型和Malmquist生产效率指数的我国省际土地利用生态效率时空演变

2018-04-09潘润秋易子豪

潘润秋, 易子豪, 张 琴

(武汉大学资源与环境科学学院,湖北武汉 430079)

“生态效率”概念是在20世纪70年代被加拿大科学委员会首次初步提出的。生态效率的核心思想是产出最大化价值的同时只需要消耗最小化的资源,造成最轻的环境污染。1900年,Schaltegger等率先在学术界提出生态效率概念,并指出生态效率是“经济增加值与环境影响的比值”。生态效率概念被广泛认识和接受是通过世界可持续发展工商理事会(简称WBCSD)于1992年在学术会议上发表的报告。该报告确定了生态效率的定义就是影响最小化,价值最大化[1]。生态效率强调以尽可能少的资源投入生产尽可能多的产品和服务,目的是提高资源的利用效率,减少资源消耗和对环境的负面影响,最终实现经济效益与环境效益的统一。国外对于生态效率的核算已经从简单评价转向生态效率驱动机制的探究,侧重于对现有生态效率计算方法[2]、经济/环境比值法和模型法的改进[3],开始将生态效率与全球变暖、生物多样性、食品安全等全球性生态问题结合起来[4]。

国内学者对于生态效率的理解和研究大多是基于WBCSD提出的概念来进行延伸或扩展。如周国梅等指出,生态效率的提升就是推行循环经济的本质,并尝试对循环经济的指标体系进行初步构建[5];诸大建等利用生态效率的含义解释了循环经济的本质是减物质化[6];程翠云等利用基于机会成本的经济核算方法分析,评价我国农业生态效率的时空变化[7];关伟等基于考虑非期望产出的SBM模型和空间计量模型对省际能源生态效率进行测算和验证[8]。国内对生态效率的研究仍侧重于生态效率指标体系的构建与效率模型的应用,重点放在方法的创新上,研究范围以行业、地级市及区域等大尺度为主,生态维度的体现主要集中在污染物排放量的分析。

近年来,随着人们对土地利用生态效率评价重要性的理解逐渐加深,生态效率值在土地利用过程中的变化情况得到了越来越广泛的关注。考虑到数据的一致性和可获得性,本研究区域未包括西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区,故本研究以全国30个省(市、区)为研究对象,通过对1997—2014年全国30个省(市、区)之间的土地利用生态效率水平进行测算,利用DEAP2.1软件,运用数据包络分析法(data envelopment analysis,简称DEA),基于投入角度的规模报酬可变模型(简称VRS)对收集的数据进行计算,得到各省(市、区)的土地利用生态效率评价结果,并通过计算Malmquist指数分析各省(市、区)土地利用生态效率的变化趋势。

1 评价模型

DEA是在相对效率的基础上发展起来的一种基于线性规划模型,根据多指标投入、产出数据评价同类型决策单元(decision making unit,简称DMU)相对有效性的系统分析方法[9],由Charnes等创建的不变规模报酬模型(简称CRS模型)是DEA的第1个模型。

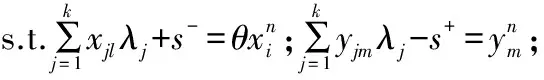

将省(市、区)作为决策单元,若有K个省(市、区),且每个省(市、区)有L种投入指标和M种生态产出指标。设xjl为第j个省的第l种指标的投入量,yjm为第j个省的第m种生态效益的产出量(j=1,2,…,K;l=1,2,…,L;m=1,2,…,M),则第n个省在凸性、锥性、无效性和最小性公理的假设下有基于规模报酬不变的模型(即CRS模型)表示如下:

(1)

式中:θ(0<θ≤1)为省(市、区)的土地利用生态效率综合指数;λj为权重变量;s-为松弛变量;s+为剩余变量;ε为非阿基米德无穷小量;êT=(1,1,…,1)∈EL与eT=(1,1,…,1)∈EM为单位向量空间。θ值越大,省(市、区)土地利用生态效率越高;θ=1,表明该省(市、区)的土地利用生态效率值在最优生产前沿面上,它的产出相对于投入而言达到了综合效率最优。

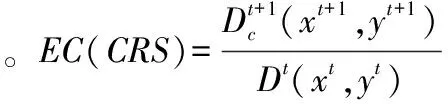

由于DEA方法只能从截面数据和时间序列模型对土地利用的生态效率进行评价,而不能进行面板数据分析,本研究引入Malmquist指数[10]对我国各省(市、区)土地利用生态效率从多个角度、不同层面进行分析,以弥补DEA方法的不足。决策单元效率变动情况是借助距离函数的比率来表示的。从产出角度来说,距离函数实际上就是在t期实际值与最大值之间的比值,也就是实际值与当期前沿生产面的距离。在t时期的技术条件下,t时期的生产点(xt,yt)与当期前沿生产面的比值为距离函数Dt(xt,yt);t+1时期的生产点(xt+1,yt+1)与当期前沿生产面的比值为距离函数Dt(xt+1,yt+1)。Malmquist指数从t时期到t+1时期的变化形式如下:

Malmquist生产率指数(Malmquist productivity index,简称MPI)被提出用于反映土地生态效率的变动,MPI可看作是技术进步和技术不变条件下效率变化的“合力”。其公式如下:

MPI=EC×TC=PCE×SC×TC。

当MPI>1时,表示从t时期到t+1时期,该地区土地利用生态效率水平提高,反之则表示土地利用生态效率水平下降。

本研究根据DEA思想的基本思路是,将每个省(市、区)作为一个实际DMU,运用DEA-Malmquist模型构造一个生产最佳前沿面,并估算全国各省域土地利用生态效率有效集到技术前沿的距离,从而得到每个省(市、区)的土地利用生态效率测度。

2 研究区域及数据

2.1 指标体系构建

对土地利用的生态效率进行评价是基于土地利用的投入产出指标,评价结果是否合理有效的关键在于评价指标是否确立。选取较为全面的投入输出指标体系对于运用DEA模型进行土地利用生态效率评价显得尤其关键。参照相关学者所构建的指标体系[11],确定土地利用生态效率的投入为在土地利用过程中在土地上消耗的劳动力、能源和资金等投入变量,将单位土地面积上劳动力投入、能源投入、水资源投入和资金投入作为土地利用生态效率评价体系中的投入指标。产出指标的选择较为复杂,主要考虑2个方面的内容:第一,产出指标应综合考虑到经济增加和环境污染双方面的影响;第二,由于DEA模型要求产出指标必须与投入指标呈正相关,需要将土地利用的非期望产出转换为期望产出的伴随物,最终选取地区生产总值(GDP)为分子,选取SO2排放量、COD排放量、废水排放量和烟尘排放量为产出指标。产出指标实际上表示的是单位污染物对于GDP的拉动作用,即单位土地面积投入资源产生的污染物对GDP的贡献程度,对比地均GDP更能如实反映现阶段我国各省、市、自治区在土地利用方面的生态效率情况。综合以上选取指标的内容构建了我国省际土地利用生态效率的指标体系(表1)。

2.2 评价区域选择及数据来源

根据通用的区域划分方法,将本研究区域划分为东部、中部和西部三大经济区域,东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南共11个省(市);中部地区包括吉林、黑龙江、山西、河南、安徽、江西、湖南和湖北8个省;西部地区包括广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、陕西、内蒙古、新疆、青海10个省(区)。由于西藏自治区能源、环境统计数据缺失,故西藏地区不包含于本次研究区域之内。所有指标数据来源于1998—2015年《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国水资源公报》《中国环境年鉴》《中国区域经济统计年鉴》,部分缺失数据来自各省(市、区)的统计年鉴。

表1 评价指标体系

3 结果与分析

3.1 我国省际土地利用生态效率时间分异特征

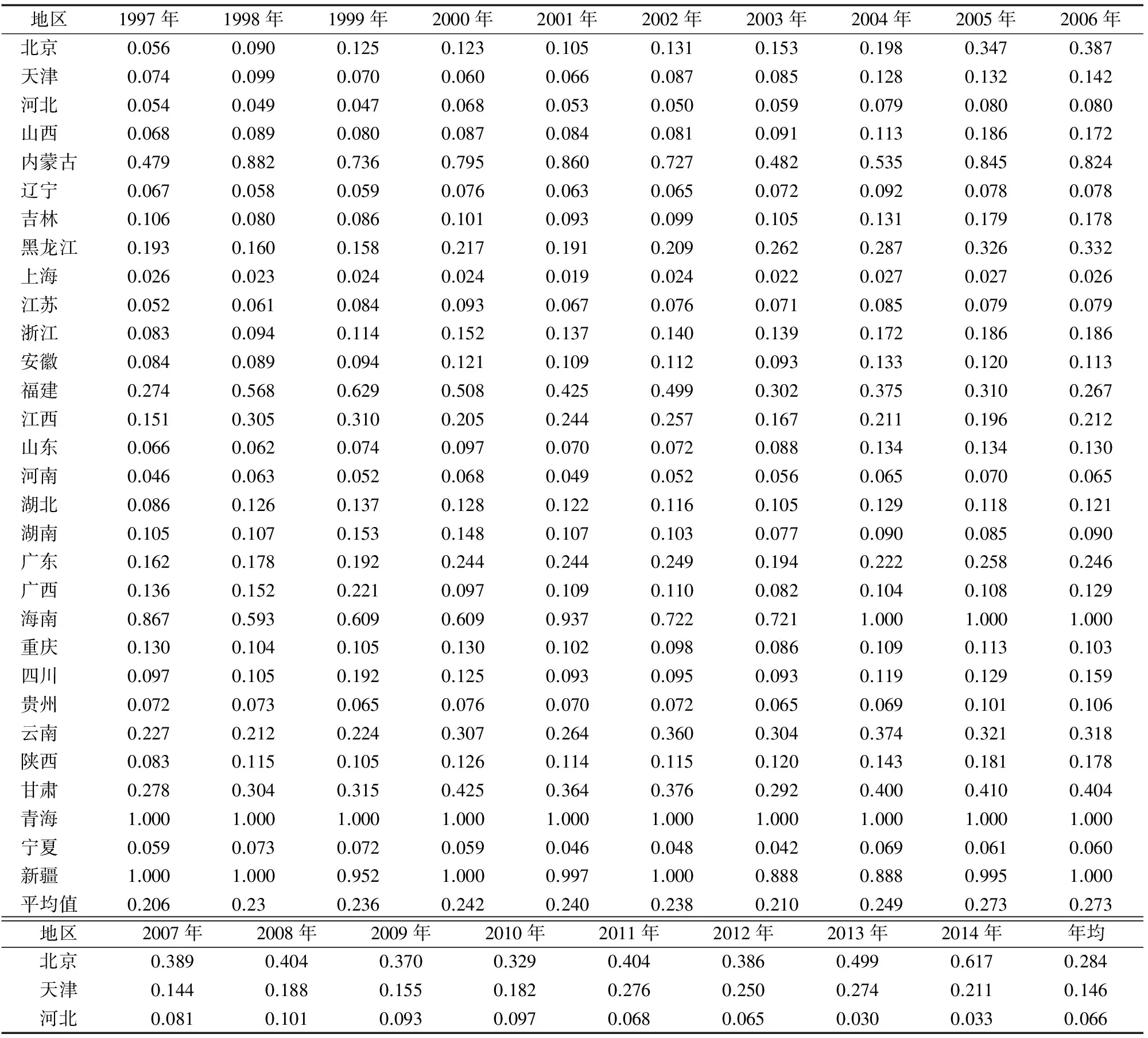

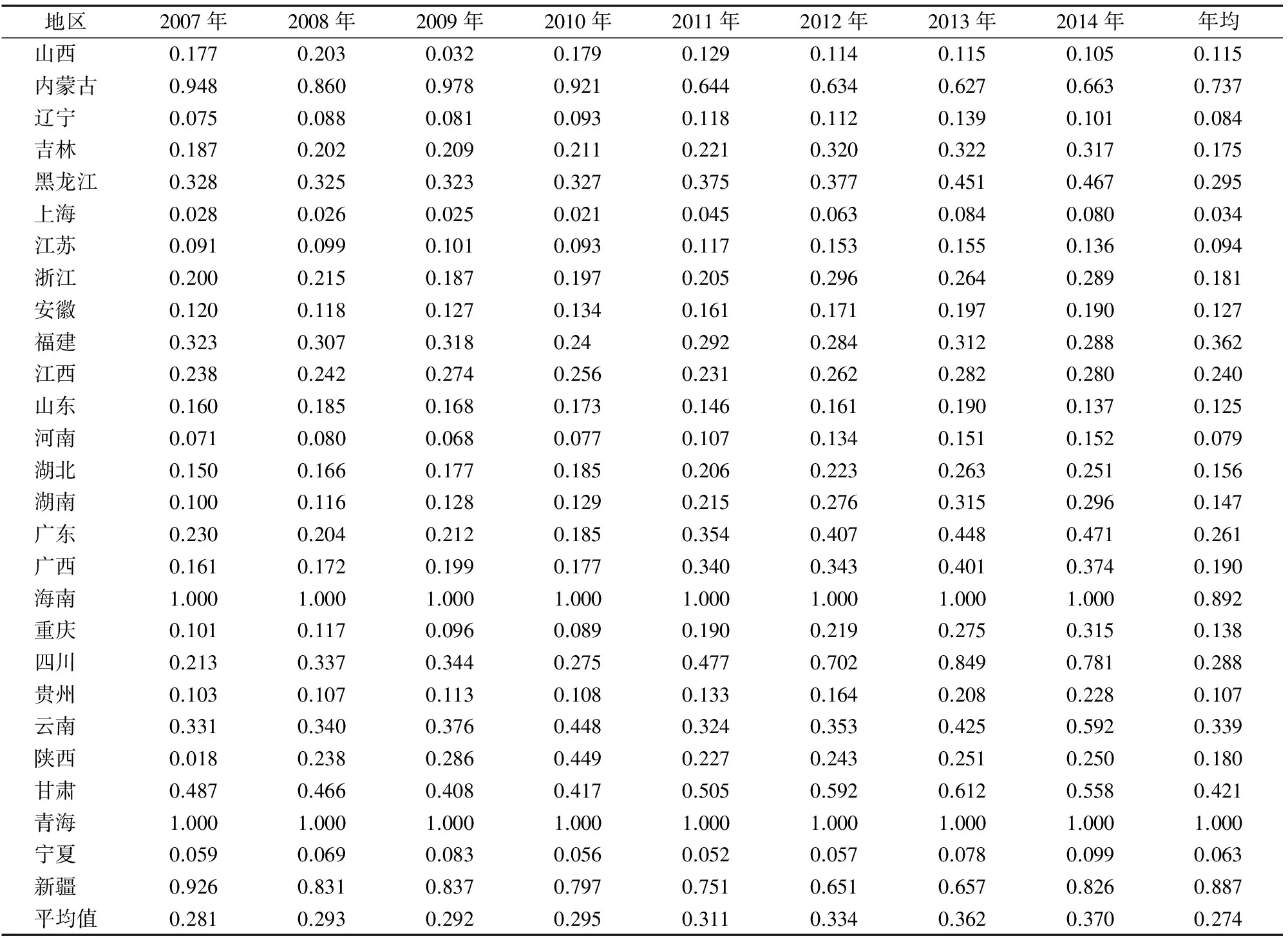

运用DEAR 2.1软件,选择基于投入角度的规模报酬可变模型(VRS),分别计算得到1997—2014年我国30个省(市、区)的土地利用生态效率,详见表2。

表2 1997—2014年我国各省(市、区)土地利用生态效率评价结果

续表2

地区2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年年均山西0.1770.2030.0320.1790.1290.1140.1150.1050.115内蒙古0.9480.8600.9780.9210.6440.6340.6270.6630.737辽宁0.0750.0880.0810.0930.1180.1120.1390.1010.084吉林0.1870.2020.2090.2110.2210.3200.3220.3170.175黑龙江0.3280.3250.3230.3270.3750.3770.4510.4670.295上海0.0280.0260.0250.0210.0450.0630.0840.0800.034江苏0.0910.0990.1010.0930.1170.1530.1550.1360.094浙江0.2000.2150.1870.1970.2050.2960.2640.2890.181安徽0.1200.1180.1270.1340.1610.1710.1970.1900.127福建0.3230.3070.3180.240.2920.2840.3120.2880.362江西0.2380.2420.2740.2560.2310.2620.2820.2800.240山东0.1600.1850.1680.1730.1460.1610.1900.1370.125河南0.0710.0800.0680.0770.1070.1340.1510.1520.079湖北0.1500.1660.1770.1850.2060.2230.2630.2510.156湖南0.1000.1160.1280.1290.2150.2760.3150.2960.147广东0.2300.2040.2120.1850.3540.4070.4480.4710.261广西0.1610.1720.1990.1770.3400.3430.4010.3740.190海南1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0000.892重庆0.1010.1170.0960.0890.1900.2190.2750.3150.138四川0.2130.3370.3440.2750.4770.7020.8490.7810.288贵州0.1030.1070.1130.1080.1330.1640.2080.2280.107云南0.3310.3400.3760.4480.3240.3530.4250.5920.339陕西0.0180.2380.2860.4490.2270.2430.2510.2500.180甘肃0.4870.4660.4080.4170.5050.5920.6120.5580.421青海1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000宁夏0.0590.0690.0830.0560.0520.0570.0780.0990.063新疆0.9260.8310.8370.7970.7510.6510.6570.8260.887平均值0.2810.2930.2920.2950.3110.3340.3620.3700.274

纵观整个研究时段,2014年平均综合效率最高,达到 0.370,平均综合效率呈现波动变化,虽然土地利用生态效率总体呈增长趋势(图1),但不可忽视土地利用生态低效率化是我国各省(市、区)土地利用的基本状态。

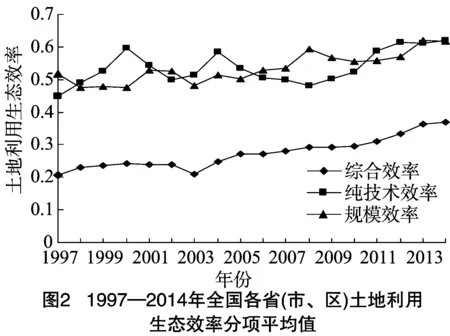

1997—2014年省际土地利用生态效率分项平均值及规模报酬变化情况如表3所示,土地利用生态效率分项平均值见图2。可以看出,土地利用生态纯技术效率呈现波动上升的趋势。但在研究期内,每年达到最优纯技术效率的省(市、区)数量比达到最优综合效率和规模效率的省(市、区)数量更多。其中,2001、2004年纯技术效率到达最优的省(市、区)为12个,占总量的40%,为历史最多。在研究期内,规模效率整体呈增加趋势,这与综合效率的增长趋势极为相似,说明规模效率是决定综合效率的主要因素,但是与生产前沿面仍然存在不小差距。此外,每年达到最优规模效率的省(市、区)数量与达到最优综合效率的省(市、区)数量保持一致。

由表3可以看出,1997—2014年除极少数省(市、区)的规模报酬保持不变或者递增的状态,绝大多数省(市、区)的规模报酬普遍呈现递减趋势,规模效率离前沿面的差距较大,表明综合效率较低的最主要影响因素是各种资源要素投入存在不合理,过量投入要素也可能导致产出效果欠佳。因此,通过过去仅仅靠加大各区域资源要素投入规模来实现土地利用生态效率的提高是不可行的,必须将所有投入要素作为一个整体,通过确定最佳资源投入来提升土地利用生态效率,以最小的生态代价获取最大的经济产出。

3.2 我国省际土地利用生态效率空间分异特征

从表3可以看出,省际间土地利用生态效率评分存在明显的两极分化,除去达到DEA有效的省(市、区)外,大部分省(市、区)的土地利用生态相对效率水平都处在0.5以下,其中土地生态效率达到1的地区是青海省,土地利用生态效率较高的省(市、区)为海南、新疆和内蒙古,以上4个省(区)是4种经济模式的代表,海南省代表旅游经济发展模式,青海省代表生态用地广阔的内陆经济发展模式,新疆代表的是特色产业经济发展模式,内蒙古伊利、蒙牛、东宝等是第三产业知名品牌经济发展模式,这一经济发展模式也反映在全国土地利用生态效率的整体分布上。

表3 1997—2014年省际土地利用生态效率分项平均值及规模报酬变化情况

为了进一步分析,从区域层面上来看,西部地区土地利用生态效率最高,中部地区最低(图1)。西部地区单位土地利用过程中各种资源投入较为充分,产生的单位环境影响排放量对当地GDP的贡献较大,中、东部地区土地利用的环境效应仍然存在投入粗放、过量投入等问题。我国土地利用生态效率总体呈现上升趋势,变动趋势线较为一致,说明近几年各地区经济建设正在不断完善,产业结构调整更加合理,资源利用程度逐渐加强,通过加强集约适量投入,节能减排,科技创新,基础设施不断完善,在一定程度上增加了经济产值、减少了废水、废气和固体废弃物(简称三废)的排放,使得实际生产投入与理想边际效率的距离不断缩小,经济增长所需的环境成本逐渐减小,逐年提高了土地利用的生态效率。

根据1997—2014年全国各省(市、区)土地利用生态效率评价数据的平均值,将30个省(市、区)的土地利用生态效率进行分等划区。分区标准如下:土地利用生态效率高效区,分区为[1.000 0,0.400 00);土地利用生态效率亚高效区,分区为[0.400 0,0.250 0);土地利用生态效率中效区,分区为[0.250 0,0.128 0);土地利用生态效率低效区,分区为[0.128 0,0.000 1]。土地利用生态效率均值空间分布结果如图3所示。一般来说,土地利用生态效率的总量水平受到资源稀缺程度的影响,在资源投入的过程中,对于土地的利用强度在不断提高,但是资源的投入是有一定限度的,当超越这个限度时,造成经济产出的急剧增加,代表单位环境排放物经济负荷产出的土地利用生态效率就会相应降低。当前,西部地区区域面积大,矿产资源丰富,经济类型以资源型经济为主,土地利用过程中的各种劳动和生产资料的投入仍处在产出效益递增的阶段。土地利用生态相对效率高区和亚高区涵盖了主要的西部地区及少量东南部沿海旅游经济发达的城市。

3.3 我国省际土地利用生态效率变化趋势分析

Malmquist生产率指数能反映不同时期各省(市、区)土地利用的生态效率和技术进步的动态变化趋势,对于全国各省(市、区)动态土地利用生态效率的变化,可以采用Malmquist生产率来衡量。

根据前面已选的指标和处理的历年数据,本研究利用软件DEAP2.1基于投入导向对我国30个省(市、区)的数据进行计算,得到效率变化指数、技术变化指数、纯效率变动指数、规模变动指数以及Malmquist生产率指数。

表4表明,1997—2014年我国各省(市、区)土地利用生态MPI除在2002—2003年、2010—2011年和2013—2014年3个时间段小于1外(在2010—2011年时间段下降幅度最大,达到0.299,生产技术变化指数下降了0.411),在其他时间段均大于1,其均值为1.078,而且生产变化效率和生产技术效率变化均值均大于1,表明研究期内MPI生产率总体呈增长趋势,平均每年的增长幅度高达7.8%。从MPI生产率指数分解结构上看,生产效率变化均值上升 4.9%,生产技术变化均值上升2.7%,纯技术效率均值上升2.9%,规模效率上升1.9%,表明技术改进、资源要素配置和合理利用以及规模效应均为全国土地利用生态效率提升的驱动因素。

在本研究期内,各分项要素的效率变化趋势也在部分时间段是下降的,其中2010—2014年时间段的生产技术效率均小于1,说明此阶段生产技术改进相较于前期对土地利用生态效率的提升逐渐出现疲软状态,在“十三五”规划的开端,土地利用面临着深度潜力挖掘、产业结构优化升级、土地污染严峻等挑战,更加需要通过创新科技开发、合理配置资源等手段来提高土地利用效率,改善生态效率。然而,总体看来,各分项要素均表现出波动变化,技术改进对MPI生产率指数提升贡献较大,而规模效率需要进一步提升。

表4 1997—2014年我国各省(市、区)土地利用生态效率分年Malmquist指数及分解

4 结论

本研究运用DEA模型和Malmquist生产率指数,分别从时间与空间的角度对1997—2014年我国30个省(市、区)的土地利用生态效率进行了静态和动态的分析,研究结果表明:

(1)土地利用生态低效率化是我国各省(市、区)土地利用的基本状态,但是随着时间的推移逐步增长。其中规模效率整体呈现增加趋势,土地利用生态纯技术效率呈现波动上升的趋势。1997—2014年,绝大多数省(市、区)的规模报酬普遍呈现递减趋势,表明综合效率较低的最主要影响因素是各种资源要素投入存在不合理。

(2)大部分省(市、区)的土地利用生态相对效率水平都相对低下,其中西部地区土地利用生态效率最高,中部地区最低。西部地区单位土地利用过程中各种资源投入较为充分,产生的单位环境影响排放量对当地GDP的贡献较大,中、东部地区土地利用的环境效应仍然存在投入粗放、过量投入等问题。

(3)1997—2014年我国各省(市、区)土地利用生态MPI生产率指数除在2002—2003年、2010—2011年和2013—2014年3个时间段小于1外(其中2010—2011年时间段下降幅度最大,达到0.299,生产技术效率下降了0.411),其他时间段均大于1,其均值为1.078,而且生产变化效率和生产技术效率变化均值均大于1,表明研究期内MPI生产率总体呈增长趋势,平均每年的增长幅度高达7.8%。

总体而言,上述结果说明从土地资源利用角度来讲,我国的经济建设正朝向资源的可持续利用方向发展,而提高土地利用的生态效率可以产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益。但是,通过过去仅仅靠加大各区域资源要素投入规模来实现土地利用生态效率的提高是不可行的,必须将所有投入要素作为一个整体,通过确定最佳资源投入来提升土地利用生态效率,从而以最小的生态代价获取最大的经济产出。

参考文献:

[1]Lehni M. Eco-efficiency:creating more value with less impact[C]. Geneve,Switzerland:WBCSD,2000.

[2]Cheng B H,Wang Q,Liu J X. Comparative analysis on eco-efficiency of arable land ecological footprint in Hubei[J]. Wuhan University Journal of Natural Sciences,2006,11(4):1052-1085.

[3]Kytzia S,Walz A,Wegmann M. How can tourism use land more efficiently? A model-based approach to land-use efficiency for tourist destinations[J]. Tourism Management,2011,32(3):629-640.

[4]尹科,王如松,周传斌,等. 国内外生态效率核算方法及其应用研究述评[J]. 生态学报,2012,32(11):3595-3605.

[5]周国梅,彭昊,曹凤中. 循环经济和工业生态效率指标体系[J]. 城市环境与城市生态,2003(6):201-203.

[6]诸大建,朱远. 生态效率与循环经济[J]. 复旦学报(社会科学版),2005(2):60-66.

[7]程翠云,任景明,王如松. 我国农业生态效率的时空差异[J]. 生态学报,2014,34(1):142-148.

[8]关伟,许淑婷. 中国能源生态效率的空间格局与空间效应[J]. 地理学报,2015,70(6):980-992.

[9]孙威,董冠鹏. 基于DEA模型的中国资源型城市效率及其变化[J]. 地理研究,2010,29(12):2155-2165.

[10]沈能,刘凤朝,赵建强. 中国地区工业技术效率差异及其变动趋势分析——基于Malmquist生产率指数[J]. 科研管理,2007,28(4):16-22.

[11]刘秉镰,李清彬. 中国城市全要素生产率的动态实证分析:1990—2006——基于DEA模型的Malmquist指数方法[J]. 南开经济研究,2009(3):139-152.