山西晋城拴驴泉石门铭补释

2018-04-08李鹏为

李鹏为

(邯郸市文物保护研究所,河北 邯郸 056002)

拴驴泉石门铭位于山西晋城泽州县山河镇拴驴泉水电站北悬崖上,20世纪80年代被发现。因其位于晋豫两省交界地带,1994年《河南文物名胜史迹》首次发表了铭文的释文[1]。晋城文史学者裴池善于1999年对刻铭进行了拓刻,拓片收入《晋城揽胜》一书[2]。2013年,山西大学考古系与裴池善等共同对该铭刻进行了科学勘查,全面发表了该铭刻的照片、释文及考释[3](以下简称“晋释”),使得此处铭刻为学界充分了解。在此基础上,学界对于铭文进行了较多研究[4—6]。今不揣谫陋,就该铭刻铭文及相关问题略陈管见。

一

拴驴泉石门铭先后被命名为“石门摩崖刻石”“三国石门摩崖”,晋释命名为“拴驴泉石门铭”,也有学者称“正始五年石门铭”[6]。按此铭是记石门栈道之摩刻,凡此之类,古人一贯以“石门铭”名之,如著名的褒斜石门铭。晋释定名合符古契,因此本文亦沿用此定名。

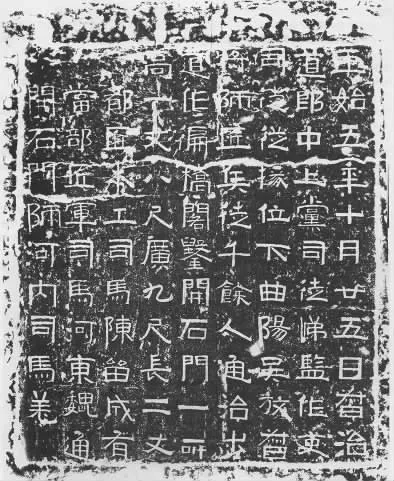

为讨论方便,我们先将释文誊录于下(图一):

正始五年十月廿五日督治」道郎中上党司徒悌监作吏」司徒从掾位下曲阳吴放督」将师匠兵徒千余人通治步」道作桥阁凿开石门一所」高一丈八尺广九尺长二丈」都匠木工司马陈留成有」当部匠军司马河东魏通」开石门师河内司马羌

拴驴泉石门史料记载极少。郭洪义、毛远明(以下简称“渝释”)提出此石门系曹魏正始年间辅军大将军司马懿为从晋地调运粮草至京师而修建的峡谷通道[5],然是说系引自济源市考古专家推测,于史无征。他们所征引的《三国志·魏书·邓艾传》“宜开河渠,可以引水浇溉,大积军粮,又通运漕之道”[7]中的“宜开河渠”应该是开辟河渠的意思,而非修建栈道之意,且邓艾亦未明言于野王一带开石门。

图一 拴驴泉石门铭

有关修建者的信息,铭文中有“督治道郎中上党司徒悌”“监作吏司徒从掾位下曲阳吴放”“都匠木工司马陈留成有”“当部匠军司马河东魏通”“开石门师河内司马羌”,共五人。此五人亦未见于史料,今就五人之官职具体析之。

“督治道”,显系治道官吏之责,渝释认为是职官所承差遣,是。《宋史·边光范传》即云:“五年,兼桥道使,朝廷遣使督治道。”[8]桥道使一职始见于唐,崔子、严武、崔元略、韦震、张廷范、郑云逵等都曾经充任[9]。但唐前未见这一职官设置,汉代地方属吏中有“道桥掾”一职负责地方桥梁道路的修治[10]。晋释认为此次“督治道”的就是郎中司徒悌,甚确。郎中一职,晋释认为属朝官,渝释认为即魏晋史籍所见“王官”。我们认为,铭文中的郎中属曹魏郎官官阶。郎官制度盛于两汉,初为以郎入汉,后以军功贵族荫袭为郎,汉武帝时全面改革郎官体制,改郎中令为光禄勋,东汉逐渐形成“光禄勋总署下的七署郎官体制”[11],至东汉中后期,由于门阀与外戚的膨胀,郎官逐渐泛滥。魏晋时期,郎官已经散官化,但尽管如此,此时郎官仍为士、庶起家入仕的首要岗位,因此而呈现出阶官化的特征,对此学者已有专述[12]。三国时期的郎官地位虽已不能和两汉相比,仅是一种起家释褐的身份象征,但郎选制度仍存,官阶秩序犹在。《三国志·吴书·吴主传》引《江表传》载孙权正月诏曰:“郎吏者,宿卫之臣,古之命士也。间者所用颇非其人。自今选三署皆依四科,不得以虚辞相饰。”[13]这意味着三国时期郎官仍是各个政权的人才储备库,任为郎吏者一旦有机会就可以获得晋升。因此,郎官是魏晋时期十分明确的选官体系,虽然魏晋史书中有“王官”之称,但仍属泛指,并非专指郎官。

此外,还有学者根据已有简牍材料提出魏晋时期部分郎官或散居于地方[12],是。汉末以来,政局动荡,豪强居于地方自保,各个割据政权一方面出于巩固统治的需要广纳人才,另一方面又需要对域内豪强进行笼络,在这种情势下,很多郎官已经没有必要久居京师郎署,《三国志·魏书》中有多处史料可证明,如《贾逵传》:“黄初中,儒雅并进,而沛本以事能见用,遂以议郎冗散里巷”,《武帝纪》:“拜议郎常托疾病,辄告归乡里”,《三高贵乡公纪》甘露三年条注引《魏晋名臣奏》:“文皇帝旌录先贤,科(郑)玄孙小同以为郎中,长假在家”,皆是其证[7]。晋释认为铭文中的郎中是朝官不谬,但是“上党司徒悌”之“上党”可能并非仅指郡望,很有可能司徒悌就在上党,此次治道被委以督治之责。

晋释与周鼎文[6]俱认为“监作吏”属监作差官,是。考古材料中的多件正始年间弩机刻铭中均镌有“监作吏”姓名,渝释已有提及,但其认为“监作吏”专指负责监督制作建筑部件、工具的官吏,不确。事实上,这里的“监作吏”指的就是后文中的“司徒从掾位”吴放。东汉至魏晋时期与后世隋唐时期制度不同,尚未形成严密的监作制度,如弩机等兵器类制造,东汉时期由考工令主持,魏晋时期则有尚方[14]。弩机上存“监作吏”之名,但“监作吏”并不是固定职务,只是表明该弩机由其监制之意,如首都师范大学所藏的一件弩机即由“陷臣都尉”监作[15],是明监作者另有官职。另东汉阳嘉四年《洛阳上东门桥右石柱铭》有“使中谒者魏郡清渊马宪,监作石桥梁柱……”[16]句,益证监作之事为职官兼领之实,并非专门负责监制建筑部件与工具。且此次监作修治栈道的官吏出自司徒官署,更可证之。修桥治道,必有专门负责监察之吏,此吏系从职官中遴选而来。此次修治石门栈道,朝廷指定的监作吏就是担任司徒从掾位、籍贯下曲阳的吴放。

“司徒从掾位”,晋释已指出系司徒府属吏。渝证认为“相当于今天的司徒掾员候补人选”,其说欠佳。周鼎先生论证较为详述[6],可参。

“下曲阳吴放”,渝释认为“下曲阳”地在今河南济源境内,不确。“上曲阳”“下曲阳”作为地名可追溯至战国时期。战国时期赵国即已有“上匚阳”“下匚阳”三孔布币,李学勤、裘锡圭先生皆证“匚”为“曲”之异体[17,18]。“上曲阳”即今河北曲阳县西,《汉书·郊祀志》颜师古注属常山郡[19]。“下曲阳”即今河北晋州市,《汉书·地理志》载属巨鹿郡[19]。两地设置一直沿袭至北齐时期。北齐天保七年(556)左右,“上曲阳”更为曲阳县[20],《隋书·地理志》:“后齐废下曲阳入焉,改为高城县,置钜鹿郡。”[21]此为常识,史有明载。

另外,目前已经发现了“木工司马”的印章[22],是知汉魏时期已经有木工司马一职。前文已述,汉时左校令尝负责指挥刑徒修造桥梁,周鼎先生指出魏时左校已经并入材官[6],可明此处之木工司马为材官校尉辖属。

由以上分析可知,这些职官及职员皆与司马懿、司马孚并无关联。

二

晋释已经指出,司马孚任野王典农中郎将期间确曾造有石门一处,然系用于灌溉目的,同时其《表》明言:“臣辄按行,去堰五里以外,方石可得数万余枚。臣以为累方石为门……”[23],明确提出是垒方石为门,并非栈道石门。另外,晋释也指出,司马孚任职野王典农中郎将之时与正始五年(244)拴驴泉石门修造时间不符。

魏晋时期名“石门”者颇多,兹补一条。《晋书·朱序传》:“(慕容)永归上党……序追永至上党之白水,与永相持二旬。闻翟辽欲向金墉,乃还,遂攻翟钊于石门,遣参军赵蕃破翟辽于怀县,辽宵遁。序退次洛阳,留鹰扬将军朱党戍石门。”《水经注·沁水》熊会贞《疏》:“《晋书·朱序传》,留鹰扬将军朱党戍石门,即此。”[24]此说有误。东晋太元十五年(390),朱序与西燕慕容永在白水河谷一带对峙,即晋释所指白水河谷天井关一线,此时翟魏虽控制“荥阳、顿丘、汲郡、河内、陈留、济阴六郡和魏郡阳平二郡南部、淮阳郡西半”[25],但我们认为翟魏的这种控制是比较松散的,不然朱序不可能由河内野王一带进入白水河谷。翟辽欲袭洛阳,盖其于太元十三年(388)已经称帝,徙屯滑台(今河南滑县),故此次袭洛亦应由滑台出发。由滑台出发,应经滑台至荥阳再西进洛阳。《晋书·慕容垂载记》:“众至二十余万,济自石门,长驱攻邺。”[26]翟辽所行即是此路。此石门系荥阳石门,即《水经注·济水注》中“灵帝建宁四年,于敖城西北垒石为门,以遏渠口,谓之石门,故世亦谓之石门水”[23],而非沁水石门。正在白水河谷与慕容永对峙的朱序闻讯,回师荥阳,分兵两路,一路在荥阳石门阻击翟钊,一路则派参军赵蕃渡河于怀县(今河南武陟西)击败翟辽,并派鹰扬将军朱党把守石门渡口,防止河北再次入侵。

我们推测,拴驴泉正始五年石门应和曹魏屯田制度有关。司马孚于野王屯田,兴修水利,始设石门,用于灌溉。后继任者另开栈道石门,沟通上党与河内。此栈道很有可能于晋末战乱期间毁弃,是以人皆不知。《晋书·慕容垂载记》[26]中的一条记载或指此道:

“于是议征长子。……乃发步骑七万,遣其丹阳王慕容赞、龙骧张崇攻永弟支于晋阳。永遣其将刁云、慕容钟率众五万屯潞川。垂遣慕容楷出自滏口,慕容农入自壶关,垂顿于邺之西南,月余不进。永谓垂诡道伐之,乃摄诸军还杜太行轵关。垂进师入自天井关,至于壶壁。永率精卒五万来距,阻河曲以自固,驰使请战。垂列阵于壶壁之南,农、楷分为二翼,慕容国伏千兵于深涧,与永大战。垂引军伪退,永追奔数里,国发伏兵驰断其后,楷、农夹击之,永师大败,斩首八千余级,永奔还长子。”

按照《晋书》的记载,慕容垂兵发三路,一路直奔晋阳,一路由磁县滏口陉进入山西,一路则由壶关进入山西。但主帅慕容垂则居邺停滞不前,引起了慕容永的怀疑。学者曾论慕容垂此是为解决“列人集团”而停驻[27],恐非。伐灭西燕关系重大,慕容垂应无暇于此时进行政治操作。从史书中的战事叙述来看,慕容垂之所以月余不进,可能正如慕容永所料,确实另有安排。三路军事力量进展顺利,最终他亲率一路,由天井关进入壶壁[26]。而在壶壁决战之际,慕容垂安排了一路伏兵,为后来战役胜利起到了决定性作用。慕容永为抵抗慕容垂,率军在壶壁固守,“阻河曲以自固”“垂列阵于壶壁之南”,说明有河为堑,此河当是白水河的支流丹河。朱序此前与慕容永对峙,即在白水河谷底,此次慕容垂较朱序更为前进,已经进入天井关,来到壶壁。此时慕容楷、慕容农皆已攻破壶关、滏口陉西燕守军,与慕容垂会合。“慕容国伏千兵于深涧”,过去皆未释。汪维辉先生曾认为伏兵于深涧的当是慕容垂,此处系《晋书》误书[28],然史实并非如此。慕容国是后燕的重要将领,每逢重要战役,慕容国多有参加,如诛灭翟辽之子翟钊,跟随慕容盛讨伐高丽、库莫奚,并执掌禁军,等等,充分显示出慕容国作为武将的重要地位,并且司马光在《资治通鉴》编写过程中也认为埋伏于涧下的是慕容国。最重要的是,慕容垂身为国主,不太可能以身涉险,亲自率军伏于涧下,所以我们有比较充分的理由采纳《晋书》的这条记载,此次讨伐西燕,骁骑将军慕容国亦随慕容垂出征。尤其值得注意的是壶壁的地形特点。对于“壶壁”这一地点,《魏书》中《徒何慕容传附慕容永传》《地形志》[29]及《水经注·浊漳水注》[23]皆作“台壁”,《晋书注》[30]遂谓《晋书·慕容垂载记》所载之“壶”当是“台”字之讹书。但这些认识与地理都不符合。今台壁在黎城县西北,数里内周无深涧,慕容国不能伏,且慕容垂所率军自天井关入,攻长子,不需至台壁。或以为此“天井关”地在河北武安[31],误。天井关历来指晋城,至清乾嘉时期,河北《武安县志》才出现相关慕容垂出武安天井的记载[32],属于讹传,并无实证。壶壁之名,或以为其地理环境“如山形似壶”[33],属坞壁。在这种狭蹙的地点作战,占据地形优势就显得极为重要。慕容垂表面上从河北各隘口进入山西,实际上其主力是从河内一带进入晋城。很有可能是掌握了拴驴泉存有栈道的信息,“月余不进”,系栈道尚未修治完毕之故。慕容垂由天井关佯攻,遣慕容国经此栈道或步道绕至慕容永之后,出其不意,最后多方夹击,最终击败了慕容永。而拴驴泉一带的地形恰好与慕容国所埋伏的“深涧”比较吻合,因此我们推测“慕容国伏千兵于深涧”即在拴驴泉一带。当然,事实究竟如何尚有待于更多的考古材料问世。

三

铭文部分内容仍存争议,笔者于此试言一二。

“督将师匠兵徒千余人”。晋释认为“督将”为统领、率领之意,渝释认为“督将”系武官名,与史实不符。有学者注意到了魏晋南北朝时期文献碑刻材料中的“将”与“督将”实为同义[34],不仅如此,三国时期著名的《魏丘俭丸都山纪功石刻》就有“正始三年高句骊反……督七牙门讨句骊……”的铭文[35],其中的“督”即督将之意,与拴驴泉石门铭“督将”之义全同,更是表明“督”“将”“督将”的含义是一致的。“师匠”就是具体的工程施工人员,晋释已经指出,无需再述。“兵徒”,晋释解释为士兵、徒役,本无异议,然渝释引用《左传》等先秦文献认为此处“徒”指步兵,泛指参与工程的军队,则与铭文原意差别殊远。“徒”于先秦时期确有“徒兵”意,然“徒”不止一义,亦有刑徒、徒隶等多义。汉世修治桥梁者多为刑徒,褒斜石门铭云:“诏遣左校令贾三德,领徒一万人,石师百人,共成其事。”其中“左校令”是将作大匠下属机构左校的最高长官,专门负责管理刑徒以从事劳役,魏晋沿之,陈直先生曾有专论[36]。是知此处铭文所见之“徒”与褒斜石门铭铭文之“徒”义同。

而王子今先生所言“碥”作交通道路名称,皆见于明清文献。事实上,“碥”字出现较晚,《龙龛手鉴》有录[37]。《广韵·铣韵》:“碥车石也。”“”,即“乘”,字意甚古,《诗经·小雅·白华》:“有扁斯石,履之卑兮。”毛《传》:“扁扁,乘石貌。”郑玄《笺》:“王后出入之礼与王同,其行登车亦履石。”孔颖达《正义》:“乘车之时,履此石而上,故谓此石为乘石。上车履石之貌扁扁然也。”《周礼·夏官·隶仆》云:“王行则洗乘石。”郑司农云:“乘石,所登上车之石也。”是知周王与王后履石登车,石貌扁形。“碥”为后起字,石部为后加,《类篇》云“通作扁”即指此而言。此字宋辽时期已经出现,字义仅指扁石或方石。《通雅》:“水疾崖倾曰碥。”按,“水疾崖倾”处,往往多是栈道、栈阁修建之处。民间亦称栈道、栈阁曰“偏桥”[38]。至明清时期,一些经常使用的栈道多已经用石材取代木材,这种铺设栈道用的石板即是“碥”,也叫石碥,因其扁方之貌而用“碥”名称之。人工于崖壁开凿的道路则称为“碥道”,“碥道”多用石块铺就。形制规整的“碥道”道石则呈方形,交错堆砌,或呈拾级状[39]。清乔光烈《上张抚军论修栈道书》已经分言“偏桥”“碥路”[40],“碥路”即“碥道”,明言与“偏桥”之别。雍正《山西通志》所言“碥道”[41]即此类山中小道,并非如王子今先生所谓“山西道路称谓”范围之大。唐宋以前尚无“碥道”之名,亦无“道”之称,栈道处更无单称“”“扁”之地名,更为重要的是,拴驴泉石门栈道系木制栈道,河谷一带也没有发现“土碥”的存在,而且我们认为,前文所说的“步道”很有可能就是这种“碥道”的前身。因此,我们也可以比较肯定地做出结论,唐宋之前不存在“碥道”“碥路”的道路称谓。

附记:本文写作过程中,山西大学赵瑞民教授、王炜先生先后提出宝贵意见,谨申谢忱!

[1]杨焕成,周到.河南文物名胜史迹[M].郑州:中原农民出版社,1994.

[2]李协定,裴池善.晋城揽胜[M].深圳:世界华人艺术出版社,2001.

[3]赵杰,赵瑞民.晋城拴驴泉石门铭的勘查与研究[J].文物,2015(2).

[5]郭洪义,毛选明.三国曹魏《拴驴泉石门铭》补考[J].文物,2016(6).

[6]周鼎.曹魏正始五年《石门铭》所见职官释证[J].国家博物馆馆刊,2016(4).

[7]陈寿,裴松之.三国志:魏书:邓艾传[M].北京:中华书局,1982.

[8]脱脱,等.宋史:边光范传[M].北京:中华书局,1985.

[9]吴丽娱.唐代的皇帝丧葬与山陵使[M]//武汉大学中国三至九世纪研究所.魏晋南北朝隋唐史资料.上海:上海古籍出版社,2008.

[10]黄留珠.汉碑所见“道桥掾”考[J].文博,1988(6).

[11]史云贵,于海平.外朝化与平民化:中国古代郎官考述[J].史学月刊,2004(1).

[12]孙正军.走马楼吴简中的左右郎中[M]//长沙简牍博物馆,北京大学中国古代史研究中心吴简研讨班.吴简研究:第三辑.北京:中华书局,2011.

[13]陈寿,裴松之.三国志:吴书[M].北京:中华书局,1982.

[14]杨国庆,夏志峰.正始弩机铭文考释及有关问题[J].中原文物,1988(2).

[15]宋杰.汉代的“陷陈都尉”与“陷臣士”[J].首都师范大学学报:社会科学版,2003(1).

[16]严可均.全后汉文[M].北京:商务印书馆,1999.

[17]李学勤.东周与秦代文明[M].上海:上海人民出版社,2007.

[18]裘锡圭.战国货币考:十二篇[M]//裘锡圭.裘锡圭学术文集.上海:复旦大学出版社,2012.

[19]班固.汉书[M].北京:中华书局,2016.

[20]胡国强,冯贺军“.杨天寿等二百人造白石弥勒像”铭文小考[J].故宫博物院院刊,2001(4).

[21]魏征.隋书:地理志[M].北京:中华书局,1973.

[22]戴山青.古玺汉印集萃[M].南宁:广西美术出版社,2001.

[23]陈桥驿.水经注校证[M].北京:中华书局,2007.

[25]谭其骧.记翟魏始末[M]//谭其骧.长水集.北京:人民出版社,1987.

[26]房玄龄,等.晋书:慕容垂载记[M].北京:中华书局,1974.

[27]廖基添.慕容农与后燕兴衰:以“列人集团”为中心的考察[J].文史,2013(4).

[28]汪维辉《.晋书》点校商兑[J].古籍整理研究学刊,1997(1).

[29]魏收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[31]靳生禾,谢鸿喜.台壁之战古战场考察报告[J].山西师范大学学报,1998(3).

[32]蒋光祖,夏兆丰.武安县志[M].乾隆四年刊本.

[33]李书吉.十六国北朝山西坞壁的地理分布及类型特征[C]//中国魏晋南北朝史学会,山西大学历史文化学院.中国魏晋南北朝史学会第十届年会暨国际学术研讨会论文集.太原:北岳文艺出版社,2011.

[34]任攀.三国曹魏拴驴泉石门铭考释补说[J].中国典籍与文化,2017(3).

[36]陈直.关于两汉的徒[M]//陈直.两汉经济史料论丛.西安:陕西人民出版社,1958.

[37]行均.龙龛手鉴:卷 3:石部第九[M].上海:商务印书馆,1936.

[38]兰勇.四川古代栈道研究[J].四川文物,1988(1).

[39]陕西省文物保护研究院.泥峪北段古道路调查[J].文博,2013(6).

[40]魏源.皇朝经世文编[M]//.魏源.魏源全集.长沙:岳麓书社,2004.

[41]觉罗石麟.山西通志[M].北京:中华书局,2006.