走向开放性:城市权力研究的演进

2018-04-04马卫红

马卫红

(深圳大学,广东 深圳 518060)

引言

国家统计局公布2016年中国城镇化率达57.35%,这意味着城市已经替代农村成为主要的人口聚集地。城市是我们的日常生活发生之地,是一个集体决策的场域。城市治理是广为关注的话题,尤其是党的十九大报告提出以新发展理念引领新城镇化建设,城市治理的重要性更加凸显。良性有序的城市治理关键在于多元主体之间的城市权力归属和分配。那么,什么是城市权力呢?20世纪五六十年代国外城市研究中兴起的社区权力研究对此有广泛的讨论,而且对今天仍然有着重要而深远的影响,国内对城市权力的现有研究和讨论也主要沿着这一脉络进行。

但遗憾的是,社区权力①的争论只关注了权力,把与之紧密相连的“城市”排除在外,它们并没有明确解释城市权力是什么。马克思主义城市研究者认为,城市是普遍社会力量的一种证明[1](p.3)。但是,城市只是这些社会进程表演的一个背景或舞台吗?从同一社会进程中不同城市之间会有明显差异这一现状来判断,城市不只是社会进程的舞台,而且有它独特的显著性。

城市权力需要明确解释,但是,如何解释才更贴切又是一个悬而未决的问题。若很好地回答这个问题,须追溯城市权力的诠释史。本文通过回望城市权力研究经典理论,透视其背后的城市权力观,发生了怎样的演变,进而梳理清楚:曾经的城市权力研究最重要的贡献是什么?它的现代意义和价值是什么?城市权力研究如何焕发新的活力?本文以权力观和权力逻辑的演变为主线,勾画城市权力研究的知识地图,展现它们相互启发和补给,描绘发展演变的过程和图景,从时间和空间两个维度上思考城市权力的形态及其变化。

一、城市权力研究的四个经典理论

社区权力研究先后出现过两波研究高潮:第一波是精英主义与多元主义之争,第二波是增长机器理论与城市机制理论之辩[2](pp.33-43)。它们运用各自的方法,分别对权力的来源和运作机制提出迥异的观点。下文按照时间顺序对各个理论的交互回合略做交代,不在此讨论它们的测量方法争议以及其他学者的批评,主要关注这些理论本身的观点和发现,目的是从差异中分析隐含的权力观。

(一)精英主义与多元主义

城市权力的研究深受城市社会学的影响,早期的城市权力研究者认为,城市的首要任务是进行统治,不仅是政治的,也包括经济和文化的。所以,他们关注的核心问题是谁控制了城市以及以什么方式。

亨特(Floyd Hunter)是把社区权力研究引入城市研究的第一人。他于1953年发表了引起强烈后续反响的《社区权力结构》一书[3]。他通过广泛的访谈发现,亚特兰大并不存在如当时人们所设想的那样有一个权力层级系统或权力金字塔结构,而是只有一小撮重叠的集团或人群在亚特兰大城市掌权。这一小撮群体通常会先通过非正式的渠道商讨某些议题,一旦这些议题获得内部的支持,他们就开始走正式渠道使之成为政策,并在所谓的公众渠道公开并讨论。看似民主和权力共享的政策生产,实际上早已经被一小撮有权力的人决定了什么可以成为议题[4](pp.164-174)。

如果说亚特兰大存在权力结构的话,亨特认为只是高度分离的二层结构:第一层是商业精英为主的掌权者,第二层是扮演从属角色的政治领袖和公民[3]。这一观点在当时极具挑战性,挑战了传统的来源于政治学的权力观。当社会学出身的亨特提出城市社会政府权力并不占据主导地位,而是商业精英有更多的主导权时,政治学者达尔(Robert A. Dahl)甚感“意外”和“吃惊”。

达尔对社会学家们发表且获得权威地位的社区权力观不敢苟同。他于1961年出版了以纽黑文为研究对象的经典之作《谁统治》。达尔以历史分析为开端,考察了从1784年到20世纪中期纽黑文市的一系列复杂变革,他确信权力的性质和控制形态发生了本质的变化[5](p.96)。这一权力体系变迁的特征被达尔概括为“从累积性不平等到分散性不平等”[5](p.95),纽黑文是一个多元而分散的权力体系。另一个重要发现是,纽黑文的上层阶级并不是以商界精英为基础,商界精英比较冷漠。政治权力在纽黑文仍然占据重要地位,新项目或政策是市长及其助手们动议,然后再被推销给商界精英或社会大众[5](p.244)。

多元主义和精英主义的随众在之后的论战中更多聚焦在了方法论上,而非权力本身[6](p.5)。因此,他们在两条平行线上的热闹显得乏力,渐近困境。20世纪70年代的城市研究为多元主义和精英主义的权力之争注入活力,它把权力研究的视野引向内外联系的广阔背景。在彼此回应的过程中,新的理论力量应运而生[6](p.6)。这就是社区权力研究史上的第二波高潮,由增长机器理论及城市机制理论引领的对城市权力的再讨论。

(二)增长机器理论与城市机制理论

莫洛奇(Harvey L. Molotch)和罗根(John R. Logan)于1987年出版的《都市财富:空间的政治经济学》一书标志着增长机器理论的成形。在增长机器理论看来,空间形成与土地交易在“谁获得什么”这一问题上起关键作用,这一思想受到了马克思理论的影响,他们用“交换价值”和“使用价值”搭建的理论框架更加明显地体现了马克思的理论色彩[7](p.2)。为了突出增长利益的重要性,“增长机器”一词被用来标明谁在起支配作用以及如何运作[7](p.4)。增长机器理论认同精英论的基本观点,也认为城市中存在利益精英团体。城市就像一部机器,它的主要目标是自我服务,追求增长是其本性使然。土地开发商与房产经纪商、银行、律师、大企业家等关键行动者组成的联盟影响城市发展的途径不是直接参与决策,而是营造一种意识形态,间接对城市决策产生影响。增长机器理论通过对物质使用价值和交换价值的区分,甄别出“食利者”依靠交换价值处在城市发展的核心地位[6](p.51)。

斯通于1989年出版的《政体政治:治理亚特兰大1946-1988》一书代表着城市机制理论的兴起[8]。城市机制理论考察了城市所属区域的政府和市场,看到了增长机器某两个群体之间的联合,如政府与商业集团的复杂关系。城市机制理论的出发点是试图磨平精英主义和多元主义之间的理论沟壑。斯通认为,城市经济发展或城市分配中虽然有联盟在政策上起主导作用,但这些联盟的影响并不像精英论所讲的那样,由上而下全面控制,那些不在联盟内的团体或成员,只要能够掌握议题并进行有效动员,也有相当宽广的空间可以反制联盟。所以,斯通认为城市机制更为重要,它可以在复杂社会中促使重要的任务完成。城市机制理论不再局限于将权力看作一种单向的控制权,而是把它看成具有社会生产性的互动机制[9],这一转变为社区权力研究打开了新思路。

(三)四个理论的简要比较

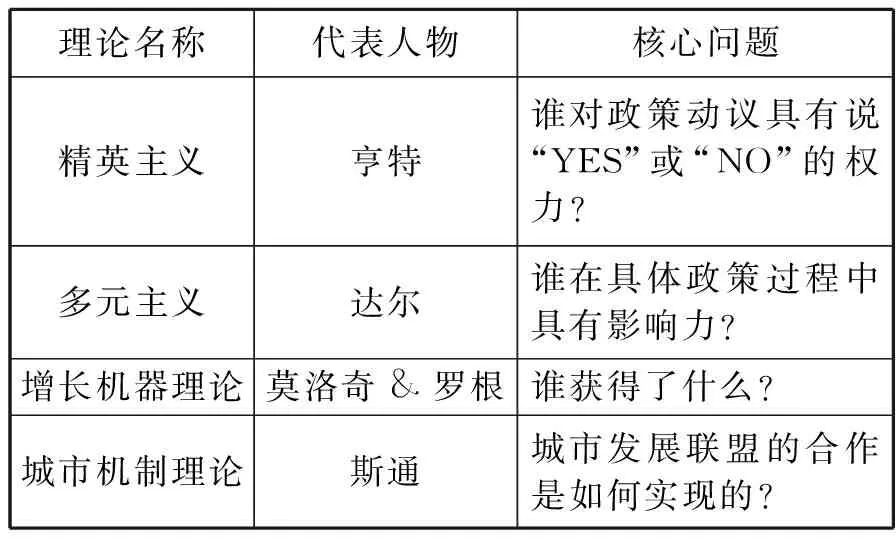

回望四个经典理论的发展史,我们会发现,彼此之间的批评多于对话。这主要源自于权力本身具有多面性,他们没能在同一个问题上展开讨论(参见表1)。

表1 四个经典理论关注的核心问题

由表1可以看出,无论是亨特和达尔还是莫洛奇和斯通,他们的研究发现并不具有可比性。亨特关注的根本点是谁对政策动议具有说“YES”或“NO”的权力,他不关心谁参与了具体政策过程。而达尔关注的焦点是谁在具体政策过程中具有影响力。二者的差异在于:一个有权力的个人或团体不一定参与特定的具体决策过程,同样,参与具体决策过程的个人或团体不一定是权力占据者。

莫洛奇和罗根的贡献在于为多元主义和精英主义主导的辩论带来新的视角,关注城市决策中谁得到了什么。但这一关注点受到较多批评,批评者认为,城市中存在幸运一族,他们的获益是源自于别人的行动,他们自身并没有有意为之。这群人不能算是“有权力者”,但他们是“获益者”。所以,从谁获益的角度去分析权力是不确切的[10]。斯通在考察城市权力时,又转向了城市联盟的合作问题。

社区权力理论争论的关键是在讨论一对关系:政府与市场。在逐步变化的社会中,四个经典理论在政府权力是否衰退、政府处于被动还是主动、权力是静态的还是动态的等方面形成了各自不同的权力观。

二、城市权力观的变化

就本质而言,权力的争论其实是对什么决定权力的争论,亦即权力的构成要素是什么,这是根本问题。四种经典理论都体现了某种权力观,表面看来,它们之间区别明显,很难相互联系。如果从其背后的逻辑来梳理,就会发现四种理论存在密切的继承关系,展现了权力观的变化轨迹。

(一)从一元到多元②

亨特认为亚特兰大权力层主要关心的是商业利益和经济发展,而这一点是整个城市的利益,也只有城市利益才能决定城市权力。因此,亨特的权力观主要体现为经济利益一元论。达尔认为城市存在一种“公意”,他用“集体利益”一词来表达权力观,认为权力是政治的或曰公意的。不过,达尔是矛盾的,他一方面坦言集体利益一元观,同时又隐约感触到了多元的苗头。

增长机器理论认为“决策在很大程度上是权力拥有者通过互动产生的不可预测的结果”[11](p.89),在罗根和莫洛奇看来,谁控制了生产的政治,谁就有效地控制了城市。增长机器理论关注到了城市政治的过程及其变化,具有动态视角[9]。城市机制理论者虽然没有明确表达其权力观,而是更多地对城市场景的描述[6](p.7),但从其论证中仍能总结出,机制理论认为政治要素是重要的,经济力量也是重要的,比如,机制理论把政府权力定义为等计划权力,而把包括经济力量和非政府体系的权力称为系统性权力。综合而言,增长机器理论和城市机制理论是多元权力观,它们综合并扩展了精英主义和多元主义,把土地、资本、企业家、信息、知识等都作为某种权力构成要素。它们认为,个体所掌握的市场资源、所开发的人力资本、所拥有的公民社会的能力与联系等都是权力要素。

(二)政府权力是否衰退、被动还是主动

权力观的另一方面表现在政府权力效用上,主要的焦点在于政府权力是否衰退。众多利益主体聚集在城市,呈现出多元化的冲突和张力。在这种环境中,城市政府能力的强弱也发生了变化。亨特发现城市政府权力的弱化引起强烈反响。因此,达尔要对话亨特,亨特提出市长和政府作用消失了;达尔要证明政府权力还在起重要作用。其实,从更宽广的时空视野看,由于社会分工加剧使权力扩散并多元化,且出现可替代性权力,所以权力的效用减弱[12](pp.20-22)。但是,权力的扩散不等于权力的衰退。即便有弱化,也不是权力不重要了,而是权力的垄断会减弱,权力的分化和扩散使得某种权力的影响力受限。

由于增长机器理论和城市机制理论都采取多元的权力观,因此它们不太关注政府权力是否衰退,而是更加关注社会分化后形成一个高度自主的还是高度相互依赖的权力状态,因此,它们争论的是政府在权力结构中处于主动还是被动。

斯通从国家、市场和公民社会如何互动中进行考察。斯通对此的立场是矛盾的,或者说是辩证的。他通过城市机制分析发现,政府在日常运作中有高度的自主性,但是,政府不能脱离其他社会组成部分或部门而运行,政府是嵌入到一个社会分层系统中的,并受这个系统中所有因素的深刻影响。

增长机器理论借鉴了经济学的假定,认为城市行动者都是逐利者,都是努力使自身利益最大化的。所以,它认为城市政府是受制于其他各主体的,是被动的。增长机器理论认为城市的发展动力来自于土地使用,土地使用是城市政府实施各项经济社会政策的重要工具。土地的规划和使用会改变获利团体的收益或收益预期,以增长为诉求的联盟和因增长受损的联盟会提出不同的主张,并试图影响政府。于是,城市政府常会陷入两难境地,被动应对。

(三)城市权力如何运行

四种经典理论对权力如何运行也持有不同的立场。概括而言,他们的理论探讨主要揭示了三种权力运作机制:控制、竞争、合作③。精英主义是控制的视角,多元主义是控制和竞争的视角,增长机器理论是竞争的视角,城市机制理论是合作的视角。通常认为增长机器理论继承精英理论的衣钵,城市机制理论延续了多元论的主张,亨特的精英论和达尔的多元论所主张的权力运行方式较为简洁清晰,在此不多赘述,下文简要分析增长机器理论和机制理论的权力运行。

城市机制理论者认为,为了促进行动的有效性和使自己更强大,政府必须与各种非政府主体相融合,机制被定义为“一个能够得到制度性资源,使其在政府决策中享有持久作用的非正式却相对稳定的团体”[6](p.71)。可见,机制不是正式的等级结构或制度安排,它没有特定的方向指向和控制力,而是靠各主体之间相互协调形成一种能获得权力资源的结构。彼此之间的相互依赖性决定了权力运行的机制,所以,城市机制理论认为有效行动源于不同利益和组织的合作。取得了合作,维持住合作,机制成员才能有保障。所以,城市机制理论更为关注在缺乏整体性控制架构的情况之下合作共事是如何发生的。

增长机器理论的权力运行是竞争的视角。在城市之外,它看到的是不同城市为了吸引更多的投资而进行的竞争。在城市之内,它借用使用价值和交换价值的分析框架勾画了“食利者”群体及其对立面。资本是流动的,所以有钱人也很容易向邻近地方流动。这导致城市对资本拥有者更加重视。城市为了发展和增长,保持对物品交换价值高于使用价值的支持,所以,非食利者群体往往得不到物品使用价值的保障。虽然增长机器理论也看到了不同主体的联合,但是它所分析的联合与城市机制理论有所不同。增长机器理论视野下的联合各方是基于交易和交换,这种联合是分利的基础;而城市机制理论视野中的联合是基于相互依赖,是进行合作的基础。

亨特和达尔都感觉到了权力关系开始发生变化,他俩关注的是自上而下的权力关系是否还起作用,莫洛奇作为过渡强调了经济权力的重要性,斯通则从横向联系上看具有竞争性的多元权力主体的合作关系,并以合作关系的分析替代选举关系的重要性。合作遇到的最大挑战是:现实中各主体有多大可能会主动倾向一致行动、寻求目标达成?这是城市机制理论提出但遗留下来的一个开放性的未解之题。

三、开放性视阈中的城市权力再生产

城市权力观的分析呈现出权力演进的显著趋势:走向开放性。城市权力要比这些文献中所反映出来的复杂得多[13](pp.19-21),从以政府权力为主的传统社会,到复杂性和差异性主导的现代社会;从政治权力为主、经济权力为主,到多元权力主体之间的相互依赖和相互制衡权力格局。后期的增长机器理论和城市机制理论已经触及开放性社会中城市权力再生产问题。

城市(城区)的价值与影响力是如何产生的,这是增长机器理论提出的问题。城市机制理论也关心这个问题,并用社会生产性权力来概括权力的再生产。先前相对独立的主体,在如今已变得相互依赖。相互依赖的人们又以多种方式形成了各种各样的组合。这些组合又或多或少地对不同的人群产生影响,影响着不同群体的情感和思想,进而会影响他们的行为。通常,人数越多的群体权力分配也相对越平均,其行为结果也越会出乎某个人或团体的预期,正如埃利亚斯“有意图的社会行动的非预期结果”这一观念所揭示的那样[14](p.20)。这其中,劳动分工、人口增长、经济发展和人类知识增长是主要的影响因素。

但是,增长机器理论在解释开放多元城市中的权力问题时夸大了理性的成分,忽视了自然演化的力量。如果说人的理性有某种作用的话,那也是某些人对某种自然演化的趋势和力量极为敏感而理性地加以利用了,权力的演变不是理性设计的,而是自然演化和理性方式互相作用的结果。斯通对多种形式的权力也缺乏足够的宽容,他在《城市政治今与昔》一文中说,过往的权力解释已经被新事物所取代[15](p.268)。新事物不是取代了某种权力表现形式,而是与其同在,只是领域不同表现形式不同而已。正如罗素所言,权力有多种表现形式,他们不可分割,并会相互转化[16](pp.4-6)。所以,他们所发现的各种权力形式本质上来说都是对的,都是事实,谁也替代不了谁,谁都不能通过否定他者来证明自己更正确。

对于城市权力的研究,在一个更加开放多元的环境中,我们需要考虑人们为什么要在一起,为什么会受到某些影响,尤其是出于社会性的需要而凝聚在一起,比如安全、经济福利、情感满足等,这类人们常常没有意识到的“社会性嵌入”对开放性环境的权力再生产可能会产生重要影响,尤其当大多数情况下这些依赖不平等时。城市权力的向下渗透和向上兼容都是相对的,恰恰体现了权力的限度以及权力边界其实没有那么清晰,很难说哪个主体更有权或更无权。社会分工的精细化更加剧了权力分化的进程,在这种情况下,“我们如何共同行动”就成为开放性社会城市权力研究的一个重要问题。

当相互依赖的链条变长时,使得更大的权力集中成为可能,但这种集中不再是上下一致、一竿子能到底的集中,而是需要依靠长链条的各个环节来实现。因此,从一个开放性的视角来看权力的状态,就可以摆脱冲突视角的束缚,权力不是只有博弈和争夺,而是更有合作与协同,或许这将是走向开放性的权力下的“正常”状态,多样性和差异化的表达不一定意味着冲突和争夺,而目前我们对此的理解往往仅限于冲突思维。权力进入了新时代,政治、商业、教育、宗教和家庭生活等领域的权力都在稀释、衰退乃至终结,今天的当权者在运用权力时受到的束缚更多,更易陷入失去权力的危险。这一权力变化,不仅将重塑我们生活的世界,还将影响我们看待世界的视角[12]。

开放性的权力走向特征是城市研究向前发展的内隐逻辑。市场的发展,经济组织的壮大和多样化,使得一元化的政府权力依赖趋于扩散,人们有更多的选择也就意味着对原有依赖的解套,因此,权力分散或掌握在市场主体手中时,政府权力不得不适应新的环境。其实,社区权力在新兴的城市社会运动、女权主义、环保主义等方面都从不同侧面和维度体现了开放性权力观下的城市研究。如果把权力理解为一种影响力和影响合作方式的能力,那么,城市多种多样的研究其实都是围绕着权力展开的,也都体现了权力的开放性、多样性特征。

四、城市权力研究的前景

权力分析是关于社会变化比较恰当的一般分析方法[16](p.6)。因此,在城市研究中权力议题经久不衰。通过分析已有理论的主要观点,探讨背后相通的逻辑和主要贡献,我们发现已有研究最主要的贡献是集体回答了权力走向开放性这一根本问题。那么,在新的环境下城市权力研究如何焕发新的活力呢?

城市权力研究可以从两个方面去开拓。一方面是挖掘城市权力已有研究遗留下来的宝藏,另一方面是迎接新的城市发展现实,探索和拓展新时代特征和价值的城市权力研究议题。

(一)从经典理论的留白处着眼

首先,经典理论对城市权力的研究并未关注“城市”的特性,它们关注权力的定义和测量,其研究虽冠以城市之名,但并没有关于城市的争论。从我们可以观察到的现实来判断,城市地理空间对权力的形态及其分布具有实际的影响力,如同样是一个体制、一个国家,但深圳的权力运作与上海、北京不同,各地市的权力生态都有可以想见的差异性。这种差异相当一部分是可以用“城市”来解释的。但是,城市到底意味着什么?这是目前的城市权力研究没有能够回答的。

其次,权力研究与政策输入输出以及政策实际影响之间的关系也是今后研究的重点,这是20年前斯通等人的建议,但至今仍未得到足够的重视[17]。斯通提出的一个问题仍旧是鲜活的、亟待回答的:如何尽可能好地分析一个持续演变的新城市现实?秉承走向开放性的权力观将有助于推动对这一现实的诠释,尤其是对城市权力功能的双面性(决策与不决策)、抽象权力与具体权力;城市权力的想象与城市权力的实践等问题的回答。

再次,可以对经典理论争论中展现出来的新概念进一步挖掘。学者们在彼此批评中闪现的智慧比完整理论的构建更具有吸引力和潜力,如反控制、反机制等概念研究都很不足,这一现象在先前的社区权力争论中已经被有洞见的学者指出,但后续的研究并没有跟进[6](p.89)。另外,还可以从动态和静态的角度关注权力问题,对城市权力的研究,精英主义、多元主义、城市机制理论都是静态的(亦即只考虑固定空间的内部),唯独增长机器理论是动态的,他关注到了商业精英跨区域跨城市流动的问题。但是,增长机器理论只看到了横向流动,对权力主体的关注仍局限在地方城市,城市机制理论虽然关注到了纵向的高层权力主体对城市的影响,但仅作为一个背景因素而已。

最后,要足够重视对合作机制和形态的研究。当前的城市权力研究对合作的关注甚弱,即使是对治理这一促进合作的机制的分析和观察,大多看到的仍是冲突和分裂,而不是合作何以达成。大家似乎认为合作是不需要解释的或者是不言而喻、不证自明的,那就是利益促进合作。其实不然,合作可能是人类发展至今最重要的行为机制,然而学理上对它的研究是不充分的或想当然的。

(二)对新社会新现象保持敏锐

首先,当前的城市权力研究的复杂性可能还牵涉权力形式转化问题,不仅仅是政治权力和经济权力。正如罗素所言,各种不同形式的权力是可以相互转化的,虽然权力的每种形式之间不能相互衍生,但它们是不可分割的且可以相互转化,如财富、军队、行政机关、舆论控制等[16]。外部性或曰城市之间的竞争对权力转化的影响会如何值得关注,尤其是新时期的增长所引发的新的权力变序。

其次,默会知识对城市权力的影响是一个值得研究的理论问题。亨特和达尔所提供的两种城市脚本给社区权力研究带来了长期影响。从根本上讲,城市不仅是人们生活的地理空间,而且是塑造、生产人们观念的空间场域。人们在一个城市潜移默化获得的默会知识会影响他们城市权力观的形成。亚特兰大和纽黑文是两个拥有不同默会知识市民的城市脚本,自然会有不同的权力分配形态,它可能与理性角度建构的学术争论关系不大。当然,这是一个无法考证的问题,因为亨特和达尔时期的亚特兰大和纽黑文已经成为不可逆转的历史。但是,事后反思提示我们,默会知识对于城市权力的影响值得研究。

再次,当前各城市流行一种城市管理的手段和方式,即鼓励重要的、独立的社会力量去做他们认同而又不能完全依靠自身力量完成的一系列事务,这种实践可能正在建构一种新的秩序。它对城市权力意味着什么?决策不是权力结构的全部,随着政府提倡的基层参与式治理的兴起,权力的表演和权力的实际效用是值得研究的问题[18],要关注它如何影响一个城市公共政策的制定和执行[19],重视地方生产的社会关系,如何理解这些就决定了城市权力的理论走向。

最后,当前城市权力生态中出现一种新现象,它不像传统上先被授予某种权力,再去做事;而是通过主动创新、主动做事获得某种权力,这种权力来源于通过创新实现城市蓝图的能力。比如,当前中国城市盛行的社会治理创新试验,某一项冠名创新的项目往往会获得相当程度的默许,这种默许可以使行动者调用到一些资源,从而可以相对自由地去探索进一步的创新。若项目在正常轨道操作中遭遇失败,行动者也不会承担太多风险。一旦项目成功成为典型,将会使行动者获取更大的主动权做事。这种通过做事赢得的权力也就演变为一种可以决定做什么事的权力,以及真正意义上的主导性权力。本文称之为“自我增权”现象,它将如何影响地方与地方的关系,以及中央与地方的权力秩序,是当前城市权力研究中值得关注的新理论问题。

城市究竟是源于真实的变迁,还是因为理论家“重构”了理解城市的方式,这是一个始终值得追问的问题,我们努力更为客观地呈现我们所观察到的现象,并努力更为真实地阐释它。但是,相同的现象可能具有不同的含义,尤其是权力的秘密语言很多,表现形式差异巨大。所以,我们领悟和理解它们时所采用的理论和方法或许是真的在塑造着我们生活其中的现实世界,期待城市权力研究的新进展能更契合我们生活其中的真实的城市。

注释:

①这里社区权力研究中的社区不是中文意义上的社区,而是作为一个共同体的城市区域,比如亚特兰大、纽黑文等,其实是一个城市,但是在具体事件讨论时,“社区”又会指称更小范围的地域共同体。为了该理论的后续发展以及中文理解的便利性,本文除了在回顾早期社区权力研究的理论之外,统一使用“城市权力”一词。

②斯通将社区权力争论归结为两种权力观,即社会控制模式的权力观和社会生产模式的权力观。他是从权力运作机制的角度来界定的。此种权力的运作表述仍然不够根本,还是没有回答“权力是什么的问题”,而是回答了“权力怎么样”。回答权力是什么,要探究权力的构成要素。因此,本文总结为从一元到多元的变化。

③斯通将权力分为社会控制模式和社会生产模式也是对权力运行的分析。但他只看到了“控制”这一种具体的运行机制,并没有解释“社会生产”的权力靠什么机制运行。本文所分析的竞争与合作机制正是对这一缺失的补充和深入分析。

参考文献:

[1][美]艾拉·卡茨纳尔逊.马克思主义与城市[M].王爱松.南京:江苏教育出版社,2013.

[2][英]乔纳森·S.戴维斯,等.城市政治学理论前沿(第二版)[M].何艳玲.上海:格致出版社,2013.

[3]George William Domhoff.Atlanta:Floyd Hunter Was Right[DB/OL].http:∥www2.ucsc.edu/whorulesamerica/local/atlanta.html,2017-08-05.

[4]Floyd Hunter.Community Power Structure:A Study of Decision Makers[M].Chapel Hill:University of North Carolina Press, 1953.

[5][美]乔纳森·S.戴维斯.谁统治:一个美国城市的民主和权力[M].范春辉,等.南京:江苏人民出版社,2011.

[6][英]戴维·贾奇,[英]格里·斯托克,等.城市政治学理论[M].刘晔.上海:上海人民出版社,2009.

[7][美]约翰·R.洛根,等.都市财富:空间的政治经济学[M].陈那波,等.上海:格致出版社,2016.

[8]Clarence N.Stone.Regime Politics:Governing Atlanta,1946-1988[M].Lawrence,KS:University Press of Kansas,1989.

[9]Gerry Stoker.Theory and Urban Politics[J].International Political Science Review,1998,(2).

[10]Keith Dowding, Patrick Dunleavy, Desmond King, Helen Margetts.Rational Choice and Community Power Structures[J].Political Studies, 1995,(2).

[11][英]艾伦·哈丁,[英]泰尔加·布劳克兰德.城市理论[M].王岩.北京:社会科学文献出版社,2016.

[12][美]莫伊塞斯·纳伊姆.权力的终结[M].王吉美,牛晓萌.北京:中信出版社,2013.

[13]Kenneth Newton.Community Politics and Decision-Making:The American Experience and Its Lessons[C]∥k.Young.Essays on the Study of Urban Politics.London:Macmillan, 1975.

[14][德]斯蒂芬·门内尔,[德]约翰·古德斯布洛姆.论文明、权力和知识:诺贝特.埃利亚斯文选[M].刘佳林.南京:南京大学出版社,2005.

[15]Clarence N.Stone.Urban Politics Then and Now[C]∥Orr,M.& Johnson, V.C.,Power in the City: Clarence Stone and the Politics of Inequality[M].Lawrence: University Press of Kansas, 2008.

[16][英]伯特兰·罗素. 权力论:一个新的社会分析[M].靳建国.北京:东方出版社,1988.

[17]Terry Nichols Clark.Community Power[J].Annual Review of Sociology,1975,(1).

[18]Jeremy R. Levine.The Paradox of Community Power: Cultural Processes and EliteAuthority in Participatory Governance[J].Social Forces, 2017,(3).

[19]Vivien Lowndes,Helen Sullivan.Like a Horse and Carriage or a Fish on a Bicycle:How Well do Local Partnerships and Public Participation Go Together?[J].Local Government Studies, 2004,(1).