华人的精神纽带:春节在海外

2018-04-03念驰

念驰

曾经,中国的村庄是年味儿最浓的地方。如今,无数失去了年轻人的村庄渐渐凋零,而在海外的同胞们,却在异国的小小社区中,寻回往日的温情。

约四百年前,荷兰东印度公司驱赶了今日印尼雅加达地区的本地统治者,筑起一座以高墙护卫的城市,取名巴达维亚。

几乎从一开始,华人就参与了巴达维亚的建设。中国的帆船满载着丝绸和瓷器,以及殖民地所需要的华人劳动力,从福建沿海来到巴达维亚。第一代来到巴达维亚的华人移民,在城内和周边修建了庙宇,用来祭拜家乡的神灵和祖先。

同时,华人也带来了各种按照农历举行的节庆习俗,其中最隆重热闹的,自然是春节。

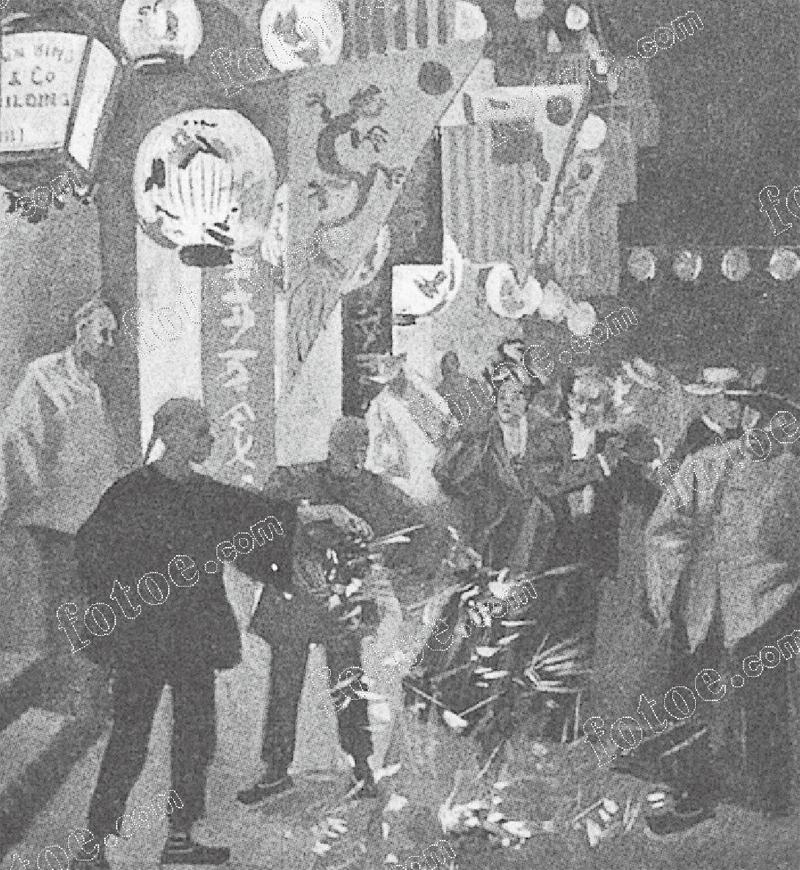

一位荷兰华人曾经记录下早在18世纪初,华人如何在巴达维亚庆祝农历新年的场景一一浩浩荡荡的游行队伍穿行于巴达维亚的街道,“游行的人们举着数以百计、造型各异的彩色灯笼,还栩栩如生地舞动着一条令人望而生畏的大蛇。”

显然,那条大蛇是咱们的龙。

“街道四处,身着节日盛装的华人,手持小鼓,或举着鱼灯等不同动物造型、用蜡烛照亮的纸灯笼,到处是震耳欲聋的喧闹声……不时可以看到有人在门口表演哇扬戏(流行于印尼爪哇地区的一种皮影戏)。有不少荷兰人也带着家人前来观看。有茶水和甜点款待观众,华人喝茶,其他人则品尝甜点。”

三百多年前的一点浮光掠影,却浓缩且生动地展示了海外华人过春节的几个关键词:热闹、舞龙、灯会……而用当地流行的皮影戏加入春节的元素,则显示出了入乡随俗的那份包容。

有华人的地方,就有春节

早在2000多年前的秦汉时期,中国就已经走出了通往西域的丝绸之路,有船舶东航日本,其中就有人留居当地;到了经济发达的唐代,有不少商人到当时仍比较落后的东南亚各地从事商品贸易,其中一部分人便在当地定居下来,成为第一代华侨,人数约有10万多人。

在东南沿海一带,自古就有“闯海”的传统。自15-16世纪开始,东南沿海的海外移民过程大大加快。到了17世纪后期,侨居东南亚的华人已有相当大的数量,在不少国家,已经出现了数以万计的华侨聚居区。

元代至清代中期,东南亚部分地区已经变为西方的殖民地或贸易中继地,迫切需要中国的廉价劳动力,从而吸引了更多中国商人、渔民、手工艺人出国。那个时候,东至日本、朝鲜,西至印度,南至印尼几乎可以看到华侨的身影,人口达100万以上。中国人大规模到国外贸易、工作,就从这个时候渐渐开始了。

“南洋”的地理概念主要是指包括当今东盟10国在内的广大区域。中国历代封建王朝的末期,不堪战乱的普通百姓和权力失落的前朝贵族纷纷移居海外。由于地緣上的毗邻关系,东南亚成为中国移民的迁徙地和避难所,历史上的这种迁徙被称为“下南洋”。

真正意义上的下南洋,是从明末清初开始的,到清朝末年达到高潮。到1905年,海外华侨总数已达700万人。下南洋的流民,来自全国大部分省区,但福建、广东人占95%以上。这与自然、人文因素极有关系。闽、粤两省海岸曲折,人们大多熟悉海性,这是内地百姓不能相比的;两省距离南洋较近,往返方便,路近费省。

研究海外华人移民史的汉学家孔飞力调查发现:截至1990年,大约有3700万华人居住在137个国家和地区,其中70%居住在东南亚(俗称“南洋”),而这3700万华人中,约有一半集中在东南亚的三个国家印尼、泰国和马来西亚。

德国学者李希霍芬曾经在1868年至1872年间,走遍大半个中国进行地质考察,他说:“在人类的所有民族中,中国人是唯一能在所有气候条件下——从最冷的极寒地带到最热的赤道——都能进行伟大而持久行动的民族。无论在哪里,只要华人得到立足之地,再加上一瓢之水,他就可以让世间万物生长。”

到了21世纪初,据统计:海外华侨华人的总人口数约为3975.8万人,其中约有200万为近20余年间从大陆迁出的新一代华侨华人,分布在161个国家和地区,其中绝大多数已加入所在国国籍,属外籍华人。

目前,全世界居住华侨100万以上人口的有印尼、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾、美国6个国家;居住华侨10-100万人的有越南、缅甸、日本、法国、澳大利亚等11个国家;居住华侨1-10万人的有32个国家,居住华侨1000-10000人的有26个国家和地区。可以说,除了个别内陆国家和偏远的岛屿地区之外,全世界都有炎黄子孙的踪迹。

2012年初,成都当代艺术家何工从布宜诺斯艾利斯出发,打算重走切·格瓦拉当年的“摩托车之旅”路线。他穿过巴塔哥尼亚高原,到达南美洲最靠近南极的火地岛首府乌斯怀亚。他惊讶地发现:在这个距离南极洲只有800公里的“世界尽头”,居然也有一家中餐厅,老板来自中国南方。

正如那部著名的纪录片《华人纵横天下》的名字一样,有人烟水土处,即有华人。有华人的地方,就有春节。

老华侨过春节:

乡愁、温情与争取认同

修建于19世纪60年代的美国太平洋铁路,全长3000多公里,穿越了整个北美大陆,是世界上第一条跨洲铁路,被称为自英国工业革命以来世界七大工业奇迹之一。

在这条铁路开始修建之前,吸引中国人来到美国的一个巨大动力,是金子。

1848年,加利福尼亚州发现金矿的消息,吸引了世界各地的淘金者。在中国,广东人反应最为迅速:1850年,大约有1000名中国人到达旧金山,第二年来了6000人,第三年来了2万人。

当金矿资源趋于耗尽时,横跨内华达山脉的太平洋铁路开始建设,从1865年到1869年这短短四年里,约有14000多名华工参加筑路工程,占工人总数的90%。除了自然条件恶劣,华工们还要忍受白人监工的暴力鞭打。大量华工在高强度、高风险的劳动中死亡。

然而,尽管华工为美国作出了不可磨灭的贡献,但美国白人对华侨的歧视、排斥却有增无减一一中国劳工不仅吃苦耐劳,还能够接受白人工人不肯接受的低工资。

1871年,洛杉矶的18名华人移民被暴徒虐杀,遗体被挂在街边店铺门口。在这样的恐怖氛围下,68名华工从旧金山辗转落脚在新泽西Belleville,受到当地人的善待,一些人加入当地教会,建起了洗衣店、中文学校。

1871年2月18日,第一批从西岸移民到新泽西Belleville的华人放起鞭炮,庆祝了东岸的第一个春节。在美国社会排华情绪高涨的环境里,利用农历新年庆祝春节,不仅成为华人寄托乡愁、祈求好运的传统,也是他们对当地人展现自己热情好客一面、争取被社会接纳的途径。

1876年的农历春节,Belleville当地的报纸还刊登了华人迎新的消息一一“当地华人举办了一个不同寻常的庆祝活动,庆祝他们自己的新年。下午2点,欢迎游行开始,演奏了好几首脍炙人口的美国传统歌曲和中国民歌,半小时后鞭炮响起,随后是振聋发聩的炮火声,小孩子高兴极了,在场的旁观者对这一切都非常好奇。庆典以品尝水果、糕点等美食作为结束,让所有参与者都感受到了美好的祝福。”

1882年,美国国会通过《排华法案》,开始限制外来移民进入,排华运动愈演愈烈。在排华的大环境下,纽约市甚至不允许华人集会,之后的15年,纽约华人每年都专程前往新泽西的Belleville庆祝春节。

1931年,曼哈顿的Pell Street终于可以舞龙舞狮。但一直到1950年代左右,唐人街的春节庆祝才渐渐兴盛起来。

如今,纽约州已通过法案,在亚裔比例多的州公立中小学,春节当天放假一天。华人社区的春节庆祝规模越来越大;哈德逊河上燃起农历新年的焰火,帝国大厦的1327只彩灯,也开始在除夕夜晚,亮起华人喜爱的红色和金色。

澳洲的淘金热几乎与北美同步。1840年英国停止向澳大利亚流放罪犯。经过反复权衡和犹豫,到了1849年,英国终于决定可以正式向澳洲输入中国劳动力。在那之后的三年里,将近1000名中国人抵达悉尼港,他们主要是契约劳工。1851年,维多利亚殖民地发现金矿,数以千计的广东人闻讯后争先恐后冒险前往。

曾经有人目睹过这些劳工们长途跋涉的场景:“他们排成一列长队向前行走,每人都用一根扁担挑着两个箩筐”,“这一长队的人绵延超过2英里,大约用了半小时才全部从我面前走过。”

金矿距离墨尔本不远,直到今天,前往澳洲的中国游客们,在游览墨尔本之余,还常常顺路前往附近的“金矿小镇”——Sovereign Hill。而当年,在墨尔本定居的华人们,同样受到澳洲人的警惕和排斥。但这并不影响他们在南半球庆祝自己的春节。

直到今天,墨尔本还有很多“醒獅团”,这些团体多半来自澳洲华人的同乡会,每年春节前开始在各个商铺门前舞狮,欢庆农历新年。一个团队少至二三十人,多至上百。如今的舞狮队里更是加入了澳洲白人的身影一一因为有丰厚的报酬可以拿。

舞狮队主要是给唐人街的华商店铺恭贺,店主会事先把红包放入一棵生菜里面,寓意“生财”,然后高挂在店门前。舞狮队过来热闹一番,最后燃放鞭炮,狮子来个“绝技”表演,跳起来把生菜一口“吞下”,皆大欢喜,叮叮咚咚又去下一个店面。

据墨尔本老华侨透露,早年华人商家在墨尔本没什么地位,开店设铺提心吊胆,希望寻求一些保护,于是一些帮会就担当起这个角色。帮会有自己的地盘,每年新年,借这种祈福形式收取“保护费”。那一个个“生财包”,其实就是缴纳的保护费。

如今时过境迁,舞狮祈福已是纯属庆祝新年的形式,完全出于商家自愿。

新华侨的春节:族群的“自我宣示”

侨居日本多年的民俗学家何彬曾经专门就春节的话题做过调查,主要对象是20世纪80年代以后去日本和美国的年轻一代侨民,被称为“新华侨华人”。

据他的调查显示:在旅日新华侨华人们的节日意识里,春节占的比重依然是最大的。

很多人可能不知道,日本社会从1873年导入阳历后,政府规定:传统节日一律改为阳历过节。一百多年后的今日,尤其是日本城市社会,已基本没有按照农历过节的社会文化基础了。

对于新华侨华人来说,自己的传统节日往往都不是日本的节假日。在这样的环境下,久而久之,有些华侨华人开始出现在阳历年即日本社会新年时期“过年”的倾向。因为这样全家人至少可以共同拥有几天假日。

虽然如此,他们仍然要在春节期间给国内亲友打电话拜年。还有些华侨华人在每年过春节那天晚上或周末,会邀请朋友或自家人“鸡鸭鱼肉地做一桌中国菜”一起吃,或者全家人一起包饺子,给孩子发压岁钱,希望下一代能记住家乡的春节和春节习俗。

如果说中国人在故土的春节,主要以家庭的团聚、年夜饭的味道为主的话,那么海外华人的春节,从一开始直到今天,都多承载了一份“自我宣示”的意义。

因此,在海外华人的春节中,隆重热闹的公开游行与表演,一直是有别于国内春节的重头戏。

去年的巴黎,春节也过得如火如荼:市政厅门前的冰场上铺上了红地毯,广场周围挂起了红灯笼。来自20个华侨团体、人数多达上千名的巡游队伍,身着各类传统和民俗服饰,从市政厅广场出发,穿越了巴黎4区和3区华商聚集的街区,沿街表演舞龙舞狮、腰鼓、武术、花车、京剧扮相等节目。队伍所到之处,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,法国华侨华人妇女联合会的队伍,还把中国结等小礼品散发给沿途的小观众。

不同于在国内的同胞们各自安守家中,在海外的华人往往为了生存结成团体,并逐渐形成如唐人街这样的社区。因此,海外华人的春节活动中,社区的活动也格外丰富。

在华人聚居的多伦多,春节不再局限于小区域——中文学校专门有联欢会,孩子们都穿唐装上学,各个班级载歌载舞,还有踢毽子、剪窗花等游戏活动。春节前后的几个周末,那些参加了合唱团的华人孩子们,在社区的演出排得满满的。

曾经,中国的村庄是年味儿最浓的地方。如今,无数失去了年轻人的村庄渐渐凋零,而在海外的同胞们,却在异国的小小社区中,寻回往日的温情。