基于分布形态的英汉非宾、非施结构研究

2018-04-03张智义程工

张智义 程工

(南京师范大学,南京210097;浙江大学,杭州310058)

提 要:非宾、非施结构是英汉语常见句式结构。本研究在分布式形态理论的框架内,结合词句法一致原则、子集原则和竞争原则,对英汉语非宾、非施结构进行分布形态描写。通过这种描写,本研究认为:英汉语非宾、非施结构的句法差异由动词的词法特征决定,句法结构是词法特征在线性句法上的体现;英汉语非宾、非施结构中的动词词法特征既存在一致性,也存在差异性。

1 引言

非宾(unaccusative)、非施(unergative)结构最早由Permultter(1978:157-190)提出。传统生成语法侧重从层级结构差异分析两个结构(Chomsky 1993,Schäfer 2012)。本研究则尝试以生成语法研究的近期理论成果——分布形态理论(程工杨大然2016a,b)分析英汉语的非宾、非施结构差异。首先对非宾、非施结构的语义句法特征进行分析,再结合形态分布理论的相关原则,依据进入节点的动词词法特征差异,对英汉语非宾、非施结构进行结构描写,最后探讨相关研究的理论意义。

2 非宾、非施结构

设定非宾、非施结构,目的是进一步区分某些语言中非及物动词结构的内部差异,如例①:

①a.He dances.

b.The window breaks.

c.The man arrives.

表面上看,3个句子都属非及物动词结构。但是,自从生成语法引入vP壳结构以后,3个句子的深层结构或动态推导模式并不相同。生成语法认为,例①a中主语he是一个外论元(external argument),着落在TP的外标示语位置(Schäfer 2012:128-180)。而例①b和c中,主语the window和the man都是内论元(internal argument),着落在vP壳结构中心语v成分的内标示语位置,后经移位到表层结构所在的位置(Chomsky 1993)。3者的结构差异是:例①a为C[T[He[VP dance]]];例①b为C[T[v[the window[VP break]]]];例①c为C[T[v[the man[VP arrive]]]]。之所以将b和c设定为带vP壳的复杂结构,主要依据是:在语义上,例①b窗户破由外力造成(尽管窗户破可以是自身破,但是从严格意义上看,破总是由外力,如冷热不均等造成,不可能由玻璃自身的结构因素造成(Talmy,Allan 2000);在结构上,可以有He breaks the window这样的对应结构。而v的使成意义(causative)刚好能够满足结构设置的需求。因此,设定主语the window着落在v的内标位置。对于例①c,虽然没有使成含义,但是有There arrives a man这样的对应结构,因此也参照vP壳结构,设定主语the man着落在vP内部。

为体现相关的结构语义差异,既往研究借助施通语和主宾语概念(Dixon 1979:59-138),将类似例①a的不及物动词结构设定为非施结构。例①a中表示使成意义的v缺失,是将其设定为非施结构的关键。没有v就没有内论元,动作缺乏施加的对象,外论元也就无法表达动作施加的含义,因此称为非施结构。而类似例①b和c的不及物动词结构是非宾结构,因为两结构虽含v,处于v内标位置的内主语却不能接受v的格指派获得宾格,因此称为非宾结构。(王永利 韩景泉2017:61)

在梳理非宾、非施结构的句法语义差异之后,本研究将在分布形态理论框架内,结合进入句法推导节点的动词词法特征差异,对英汉语非宾、非施结构进行结构描写。

3 英汉非宾、非施结构的分布形态描写

3.1 分布形态理论的基本原则

分布形态理论的基本原则包括:第一,词法句法一致原则(agreement of morphological and syntactic features),分布形态理论认为,进入句法推导的只有词根(root),以√代表(Halle 1997:425-449)。而其他与词根相关的词法特征,包括词性特征,都通过句法操作,以合并方式进入句法推导。这就意味着,词法和句法存在一致性。词法特征的句法并入在一定意义上决定线性句法的推导结构。第二,子集原则(underspecification),其内涵是能够进入句法节点的词项,其词法特征不一定是该词项全部特征的集合,而只是那些决定语义和句法结构差异的全部特征集的子集(Noyer 2006:734-737)。第三,竞争原则(competition),强调进入节点的备选词项间存在竞争。当词项的词法特征与节点要求的词法特征存在冲突时,则更能满足节点要求的词项进入(Acquaviva 2009:321-346)。

3.2 英语非宾、非施结构的分布形态描写

参照分布形态研究的词法句法一致原则,本研究认为英语非宾、非施两类结构句法结构不同,动词应该有不同的词法特征进入句法推导。非施结构可以参照Daniel(2009)对不及物结构的形态分布描写,非宾结构则必须有不同的形态分布描写方能体现结构差异。对于英语非施结构例①a的分布形态描写如图1:

图1 He dances的分布形态描写

值得注意的是,在对英语非施结构进行形态分布描写时,无须将[unergative]特征作为一个单独的词法特征并入句法推导,否则属于dance词法特征的过度确定,违背分布形态理论的子集原则。按照子集原则的要求,进入句法推导的词法特征应该是对句法推导有意义的特征融合。[V]特征确定词性,词性决定词的句法位置。[present][3PS]特征对于T的推导有意义,而并入[unergative]特征则对句法推导没有意义。这也是Daniel在对英语不及物动词结构进行分布形态描写时,未将[intransitive]特征并入节点的原因。

非宾结构不同,动词的词法特征中必须并入[unaccusative]特征,对例①b的分布形态的结构描写见图2。

本研究认为,例①b和c结构动词的词法特征中必须添加[unaccusative]特征。以动词的[unaccusative]特征进入合并推导,一方面可以体现非宾和非施结构的差异(非施结构的主语在VP外部,非宾结构的主语在VP内部),另一方面可以保证非宾结构主语的位置着落,同时在句法上实现只着落不赋格,为后续的内主语移位创造条件。因此,对例①b和c,能够进入节点,动词词法特征的最大可能确定应该是[v][present][3PS][unaccusative]。如缺少[unaccusative]特征,则特征确定不足。在这个节点上,也不允准[transitive]特征并入,因为该特征虽然能够帮助着落内主语,但是其具备赋格能力,一旦内主语被赋格,则不能继续移位。对于非宾结构动词,在[unaccusative]和[transitive]特征的竞争中,[unaccusative]特征胜出,这是竞争原则发挥作用的结果。

图2 The window breaks的分布形态描写

例①c的分布形态描写相同:

图3 The man arrives的分布形态描写

如前所述,非宾结构自身还存在差异。对于break一类的非宾结构,动词带有致使含义,结构可以有施事。若包含施事,则构成典型及物结构。若不包含施事,则内主语移位形成非宾结构。对于arrive一类的非宾结构,动词不带致使含义,没有施事。但是,本研究认为,依据子集原则,在结构的分布形态描写过程中,没有必要将[causative]特征纳入推导。因为按照本研究设定的分布形态描写,可以体现例①b和c作为非宾结构的共性,也可以充分解释两结构内主语无法赋格因而移位的现象。如果加入[causative]特征,则属于过度界定,违背分布形态研究的子集原则。但是,英语中有一类特殊的非宾结构,如例②。

②There arrives a man.

例②为存现类非宾结构,其原因是a man并非动词arrive的受事宾语。该类非宾结构的分布形态描写有所不同,如图4。

图4 There arrives a man的分布形态描写

如图4所示,本研究增加动词arrive非宾特征之外的非致使特征[uncausative]进入推导。作为非宾动词,内主语不能接受宾格指派,因而移位。但There arrives a man存现类非宾结构情况特殊。内主语滞留原位,且there不是施事论元(韩景泉2001:143-158)。另外,这里必须由arrive的[uncausative]特征进入推导以发挥阻断内主语移位的句法作用。[uncausative]特征的非致使含义凸显结构的非施受性和非及物性,可用以区别He breaks the window中由break的致使性形成的施受性和及物性特征。

另外,在该结构中保留[unaccusative]特征的原因是:首先,可以解释a man由于不能被正常赋格而保留移位动力(driving force),但在连续层阶移位的进程中,容留空位已经被[uncausative]特征占据,阻断NP继续移位。另外,也可以解释和a man相关的赋格现象。在NP不移位的前提下,arrive的非宾格特征在不能给NP赋予结构格的前提下,只能退而求其次,给NP赋予固有格(顾阳1997:14-25)。

综上,在分布形态研究的理论框架下,英语非宾、非施结构的动词特征应该有不同的分布形态描写。对于非施结构,可以参照既有不及物动词结构模式进行;对于非宾结构,应该增加动词[unaccusative]特征进入合并推导;对于存现类非宾结构,应该增加[uncausative]特征进入合并推导。

3.3 汉语非宾、非施结构的分布形态描写

本研究认为,汉语的非施结构如例③的形态分布描写如图5。其与英语非施结构没有不同。

③他在跑。

图5 “他在跑”的分布形态描写

而对于例④类汉语非宾结构,可参照英语arrive类非宾结构的分布形态描写进行。

④a.一个人来了。

b.来了一个人。

就“来”或arrive这类动词而言,汉英在动词的词法特征方面相同。汉语中“一个人来了”,“来”包含[unaccusative]特征,因为“一个人”并不是“来”的受事宾语,因此作为内主语的“一个人”可以移位至外主语位置。对于例④b类非宾存现句,“来”包含[unaccusative]和[uncausative]特征,设置[uncausative]特征,一是符合“来”这类动词非致使语义特征,二是在结构上能够阻断内主语“一个人”的后续移位。与英语不同,汉语允准空主语类型,因此“来了一个人”可以允准外论元为空。但是,这与“来”这类动词的词法特征无关,因此无须在词法特征上加以体现,以免造成特征的过度确定。(韩景泉 蒙岚2018:11-16)

再看例⑤。

⑤a.窗户打碎了。

b.打碎了窗户。

例⑤a类汉语非宾结构和英语类似结构存在差异,因此必须在分布形态理论框架内做出不同于英语的描写。The window breaks中谓词由单个动词担任。但是,汉语中“打碎”却由具备较强短语性的动结式复合词担任。基于此,本研究拟参照前期研究中动结式复合词的分布形态描写,进行汉语相关结构的再分析。

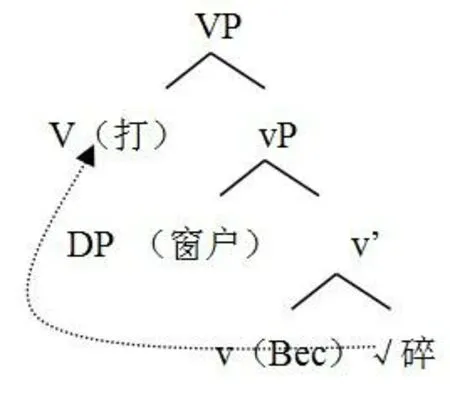

首先看对应“窗户打碎了”的及物结构“打碎了窗户”的分析。前期研究(程工 杨大然2016b:526-540)在分布形态理论的框架内,结合语义结构特征分析,认为汉语动结式复合词如“打碎”,在句法语义上具备较高的向心性和意义组合性,而具备较低的可分离性,因此是一类词性较弱、短语性较强的复合词。相关研究还结合形态分布对动结式复合词结构中动词的词法特征进行描写。以“打碎了窗户”为例,其分布形态描写如图6。

图6 既往研究中动结式复合结构“打碎”的形态分布描写

在后续结构推导中,由于韵律驱动,发生“碎”向“打”的移位。本研究尝试在既往研究基础上,对例⑤a非宾结构做分布形态描写。

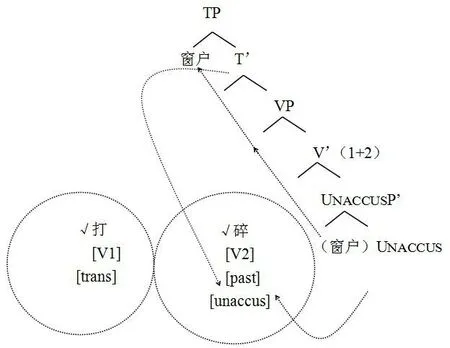

汉语复合动词“打碎”由“打”和“碎”两个单个语素构成。从词法特征看,语素“打”包含一个[transitive]特征;语素“碎”包含一个[unaccusative]特征。这里将既往研究中“碎”的[become]特征替换为[unaccusative]特征,主要因为两者具有内在一致性,“变成”的语义表达使“碎”不具备施受的语义特征,因此“碎”不具备赋格能力。在如例⑤a的非宾结构中,“窗户”先着落在“碎”[unaccusative]特征的内标示语位置,该特征使NP“窗户”不能停留在这一内标识语位置,必须移位。这时由于合并操作的优先性,“打”和“碎”已经先行合并,动词“打”不再提供TRANSP这一层级容留移位的“窗户”,其只能继续移位,成为外论元,如图7。

而对于如例⑤b“打碎了窗户”类结构,“窗户”着落在“打”[transitive]特征的内标示语位置,继而发生“碎”向“打”的移位,这与前期研究结论(同上)类似,如图8。

汉语中还有一类特殊的非宾结构,即传统句法所谓的“领主属宾结构”,如“死了父亲”。近来的研究认为,“死了父亲”具有同例④b类似的结构语义属性(张翼2012:30-38)。本研究认同这种观点,“死了父亲”同例④b一样,也是非宾结构,因为“父亲”并非动词“死”的受事宾语。在分布形态理论框架内,汉语特殊非宾结构“死了父亲”的结构描写,应和图4的描写方法类似。这表明,汉语动词“死”的词法特征和英语动词die的词法特征不同。Die具备[unergative]特征,因此英语不允准die somebody类表达;“死”具备[unaccusative]特征和[uncausative]特征,汉语允准“死了父亲”这类非宾结构。

图7 “窗户打碎了”的分布形态描写

图8 “打碎了窗户”的分布形态描写

以上研究,结合分布形态理论的3大原则对英、汉语非宾、非施结构进行结构描写。结合词法句法一致原则,非宾、非施结构的差异实质由进入句法推导的动词词法特征决定。具体而言,非施结构动词包含[unergative]特征;非宾结构动词包含[unaccusative]特征;英汉语存现类非宾结构还包含[uncausative]特征。结合子集原则和竞争原则,进入推导的动词词法特征如足以体现句法结构差异就能在特征竞争中胜出,无须以全部特征进入推导。如非宾结构动词的[unaccusative]特征是[intransitive]特征的子集特征,因此[intransitive]特征无须进入推导。又如,[unaccusative]特征和[transitive]特征存在竞争,非宾结构中[unaccusative]特征在竞争中胜出。再如,英汉存现类结构虽然也属非宾结构,但[unaccusative]特征不足以体现结构差异,因此必须增加[uncausative]特征进入推导。

4 相关研究的理论意义

首先,依据进入句法推导的词法特征差异阐释非宾、非施结构的句法线性差异具有更强的阐释力,符合生成语法解释充分的要求(Chomsky 2004:46-49)。既往研究(Chomsky 1993,Schäfer 2012)主要通过设定v成分的方法来解释结构差异。v成分设定的初衷在语义上是为体现部分动词的致使含义,在结构上是为满足论元统一指派假说的要求。如The ball rolls和The window breaks中roll和break都有致使含义,以v成分提示致使含义,并着落内论元。但是,The man arrives类型非宾结构中动词arrive并不包含致使含义。因此,在该类结构中增设v成分并不符合v的语义设定。此外,v成分的设定也不能解释存现类非宾结构的生成机制。而在分布形态理论框架内,通过设定进入句法推导的动词不同词法特征,进行句法结构的线性投射(体现为句法树),能够很好反映英、汉语不同非施、非宾结构的差异,因此具备更强的解释力。

其次,基于分布形态对英、汉语非宾、非施结构进行结构描写,也进一步验证语际间原则和参数存在于具体特征中,符合生成语法近期特征组装理论的内涵(Lardiere 2008:106-140,2009a:173-227,2009b:409-422)。总体上看,英、汉语动词都包含[unergative][unaccusative][uncausative]特征,多数英、汉语含同义词根的动词都有相同的词法特征,这体现出特征的原则性。但是,英、汉语之间也还存在若干特征值方面的参数差异。如英语动词词根break对应汉语两个动词词根“打”和“碎”。break词根的词法特征集里包含[transitive]特征和[unaccusative]特征,可分别以[transitive]特征和[unaccusative]特征进入句法推导,生成He breaks the window及物结构和The window breaks非宾结构;而汉语“打碎”中“打”含[transitive]特征,“碎”含[unaccusative]特征,“窗户”若着落在[transitive]特征上,则生成“打碎了窗户”,若着落在[unaccusative]特征上,则生成“窗户打碎了”。又如,英语动词词根die对应汉语动词词根“死”,die含[unergative]特征,“死”含[unaccusative]特征,汉语“死了父亲”类表达因为非宾特征得到允准。

5 结束语

本研究结合分布形态研究的句法词法一致原则、子集原则和竞争原则,探讨英汉语非施、非宾结构中进入相应节点的动词词法特征,并对相关结构进行结构描写。本研究的主要结论如下:(1)在分布形态理论的框架内,英汉语非宾、非施结构进入句法节点的特征分布总体规律是:非宾结构须增加动词的非宾特征进入推导。存现类非宾结构,在非宾特征之外还须增加非使役特征进入推导以解释NP滞留。(2)汉语非宾、非施结构特征分布的特异性是:汉语“打碎”类非宾结构,分别以“打”的及物特征和“碎”的非宾特征进入句法推导,形成相关结构差异。“领主属宾结构”的结构特异性也以动词的非宾特征解释。(3)在分布形态理论的框架内结合动词的词法特征解释非施、非宾的结构差异,比传统生成语法设定v结构层次体现差异具有更强的解释力,符合生成语法解释充分的要求。(4)汉语非宾、非施结构特征分布的特异性也进一步验证语际间特征值设定的原则性和参数性。