济南千佛山断裂与文化桥断裂导水透水性研究

2018-03-30王鑫武朝军谢松彬李岩郑灿政周雨阳

王鑫,武朝军,谢松彬,李岩,郑灿政,周雨阳

(1.济南轨道交通集团有限公司,山东 济南 250100;2.山东省地矿工程勘察院,山东 济南 250014)

0 引言

济南是一座因泉而闻名于世的城市,由于其独特的区域地理条件、地质构造和水文地质环境条件,形成了复杂的地下水系统,发育了独特的群泉奇观,驰名中外。为了探明泉水的成因,前人从不同方面展开了调查研究[1-5],邹连文等[6]借助泉水涌水量与降水回归分析,认为济南泉水与东南部山区的降水密切相关;赵延铸[7]分别从地理因素与地质条件,详细探讨了泉水的生成原因;韩连山[8]认为,大气降水主要在千佛山、佛慧山一带转化为岩溶地下水,该区域是趵突泉泉水的直接补给区。孙斌等[9]研究了典型泉域之间的水力联系及补排关系。大量研究表明,目前济南泉水的成因大致为:南部涵养、地势高差、断裂分区、通道畅流、北部阻隔、天窗出露(图1)。

从泉水成因可知,断裂分区是其中重要的一环,刘国爱[10]通过研究断裂两侧水位推断出千佛山断裂在市区段具透水性;陈鸿汉[11]认为由于千佛山断裂北段局部透水,西郊水源地与市区泉水有密切的水力联系;而刘莉莉[12]研究表明,千佛山地垒处是构成四大泉群的构造基础,地垒以西有千佛山断裂,东有文化桥断裂,北有闪长岩侵入体,构成了东西北三面封闭的阻水岩体。断裂构造既可成为流体的运移通道,也可成为阻碍的屏障,千佛山断裂与文化桥断裂在市区四大泉群区域导水、透水性,仍需进一步讨论查明。

1 区域地质概况

研究区地处鲁中山地的北缘,地形南高北低,东高西低,变化显著,广泛分布着碳酸盐岩,上部覆盖第四系沉积层,在构造运动和长期溶蚀作用下,岩溶发育比较均匀,形成网络孔洞系统,尤其在火成岩接触带及泉水排泄区附近更为发育。研究区以南为地势陡峻的山区和深沟峡谷,是以古生代地层为主体的北倾单斜构造。研究区以北为有燕山期侵入辉长岩体的山前平原。在地势最低的城区北部出露四大泉群:趵突泉、黑虎泉、珍珠泉和五龙潭,其中趵突泉和黑虎泉出露于灰岩天窗,珍珠泉和五龙潭出露于辉长岩体内,沿裂隙上升成泉。

1—新太古界泰山岩群变质岩;2—寒武纪长清群馒头组灰岩+寒武纪长清群张夏组灰岩;3—寒武纪九龙群张夏组灰岩;4—寒武纪九龙群崮山组灰岩;5—寒武纪九龙群炒米店组灰岩;6—奥陶纪九龙群三山子组灰岩;7—奥陶纪马家沟群灰岩图1 济南泉水成因示意图(据山东省地矿工程勘察院内部交流资料)

千佛山断裂呈NNW向斜穿研究区中部,主体倾向SW,倾角为70°~80°,是一条大型正断裂,西盘下落,东盘抬升。该段为千佛山西垭口以北至黄河标段,被第四系覆盖,总体走向10°~30°,倾向NW,运动性质以张性正断为主,兼左旋走滑运动。文化桥断裂位于千佛山断裂东约3.5km处,与其近于平行但规模较小。文化桥断裂南起羊头峪,经中心医院西文化桥附近向北延伸,长约3km,走向10°~20°,倾向SE,倾角大于60°。据钻探资料,西盘抬升,为寒武-奥陶系马家沟群三山子组,东盘下落,为燕山期侵入岩体,在平面上东盘又向南推移。

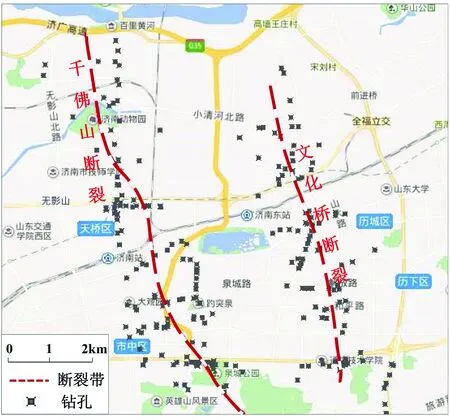

因为千佛山断裂与文化桥断裂的存在,济南市区寒武-奥陶系马家沟群三山子组相对抬高,形成地垒,其区域范围如图2所示。地垒属于控水构造,对地下岩溶水的运移具有显著影响[13-14]。

1—寒武-奥陶纪三山子组灰岩;2—奥陶纪马家沟群灰岩;3—奥陶纪北庵庄组灰岩;4—白垩纪细粒辉长岩图2 研究区域地质构造图

2 区域断裂发展过程

研究区域为华北型地层,地层由老到新依次有太古界,古生界寒武系、奥陶系、石炭系及二叠系,中生界侏罗系及白垩系,新生界古近系、新近系及第四系。济南岩体根据岩相的分析,具有明显的多期侵入性,根据已有的勘察与研究[7-8,15-16],千佛山断裂与文化桥断裂构造的形成推断如下:

(1)距今5亿年为止,历时7000万年的滨海沉积为“寒武系”,较深海域溶解在水中的碳酸盐沉淀析出,形成石灰岩,寒武系地层在济南地区厚度约500m;之后历时6000万年,形成了一套以碳酸岩(石灰岩)为主的沉积建造——“奥陶系”,在济南地区其总厚为800m左右;距今3.5亿~2.85亿年期间,构成了约200m厚的“石炭系”砂页岩夹煤层,上古生代沉积岩示意图如图3(a)所示。

O—奥陶系石灰岩;∈—寒武系石灰岩;δ—辉长岩图3 断层演变示意图

(2)白垩纪初期,距今约1.3亿年,地壳发生大规模的造山运动(燕山运动),我国北方燕山山脉隆起,使各年代沉积的水平岩层隆起并向北倾斜,产生了一系列NW向的断裂,其中就包括了千佛山断裂和文化桥断裂。此时,两断裂之间的地垒区随着燕山运动逐渐上升成型。最开始千佛山断裂为张性正断裂,伴随着燕山运动,地壳深处的岩浆沿着断裂缝大量上涌(图3b所示),未喷出地表的岩浆侵入到上部的各系地层中。燕山运动一直持续到距今6500万年的古近纪初期,期间千佛山断裂与文化桥断裂持续受到挤压与搓动,将白垩纪初期侵入的辉长岩体进行切割(图3c所示),断层两侧的岩体受到挤压摩擦,产生大量裂隙,局部碎裂形成破碎带,碎石坠落填补进张裂缝内,形成了日后的地下水主要通道。

(3)新生代沉积层发育期间,距今2600万年的中新世,地壳又发生了一次大规模的造山运动——喜马拉雅运动。此次强烈的地震将侏罗-白垩纪燕山运动形成的断裂体系再次“震醒”,千佛山断裂进一步受到构造应力挤压搓动发展为压性断层,同时千佛山断裂附近产生了新的次生断裂和裂隙,增强了断裂带及岩层裂隙的导水性,这对济南各大泉群的形成具有重要作用。千佛山与文化桥两条断裂带之间地垒区的辉长岩体,在喜马拉雅运动时期成为风化剥蚀区,被大量剥蚀,如图3(d)所示,趵突泉、黑虎泉泉群附近的辉长岩岩体风化剥蚀之后,下部石灰岩部分出露形成了“天窗”,成为泉水喷涌出口。

3 压性断裂导水、透水性分析

地层岩性和地质构造决定了岩溶水系统的外部边界和内部结构[17],其中压性断裂的导水、透水性一直是众多学者研究的重点,由于压性断裂周边多伴随有岩石破碎带,因此众多地区的压性断裂都具有导水、透水性。陈喜昌[15]通过将压性断裂划分成三带,研究其带内应力场及岩石的物理、水理性质,重点分析四川多地断裂案例,认为压性断裂具有纵向导水和横向隔水的双重性,且常见为一侧导水性强。压性断裂导水性较强、补给和储水条件较好的地段,便是富水部位之所在。

通过整理近几十年千佛山断裂及文化桥断裂附近钻孔资料,认为周围分布有约260个钻孔,其主要工程项目平面分布如图4所示。

图4 断裂附近钻孔分布平面图

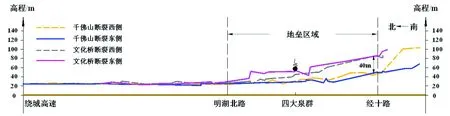

断裂导水性常见为一侧较强,千佛山断裂与文化桥断裂的东西两侧沿断裂走向地面高程均表示在图5中,由图5可见,两条断裂地势都是由南向北逐渐降低,有利于岩溶水向北源源不断地径流与汇集。千佛山断裂与文化桥断裂具有40m以内的高度差,反映了该部分地垒东南高,西北低的地势特点;而明湖北路以北则地势趋于平坦,两条断裂也没有高差存在。明湖北路以北,地下以白垩纪辉长岩为主,地上少有泉水出露,推断地垒处特殊的地质与地貌,对泉水形成具有重要作用。为从地下岩层构造特点来解释断裂的导水、透水性,选择8组典型断面进行地下35m以内地层对比分析,如图6所示。经十路、明湖北路、四大泉群处地垒典型断面的地质剖面如图7所示,结合钻孔柱状图(图8),分析断裂东西两侧的岩性特点。

图5 断裂沿线东西两侧高程图

②,⑥—地垒区的北边界(明湖北路);④,⑧—南边界(经十路);①,⑤—北部闪长、辉长岩段;③,⑦—地垒中部(四大泉群);1,2—①断面东西两侧的钻孔图6 断裂沿线钻井取点断面

(a)—经十路地质剖面图;(b)—明湖北路地质剖面图;(c)—四大泉群地质剖面图Q—第四系;K1J—白垩纪胶州组侵入岩;O2d—奥陶纪东黄山段灰岩;O1S—奥陶纪三山子组白云岩;∈4O1s—寒武-奥陶纪三山子组灰岩;∈4O1c—寒武-奥陶纪炒米店组灰岩图7 地垒典型断面地质剖面图

由图8中千佛山断裂第①组可以看出,该段地层主要由第四系和闪长岩组成,全风化和强风化闪长岩体破碎严重,裂隙发育,风化程度较高且变化较大,为地下水储存和渗流提供了条件,该层基岩裂隙水含水层厚度较大,富水性相对较强;中等风化闪长岩岩体较完整,裂隙不发育,可视为不含水且不透水的相对隔水层。而钻孔1和钻孔2闪长岩段,东西两侧的中等风化与全风化、强风化岩层基本错开出现,因此可视为该段千佛山断裂东西向隔水不连通;由于最下层都是中等风化闪长岩作为隔水底板,因此上部的基岩裂隙水主要受域外径流补给或上部潜水越流补给等。文化桥断裂北部的第⑤组,东西

1—杂填土;2—素填土;3—粉质粘土;4—卵石;5—粘土;6—圆砾;7—碎石;8—粉土;9—粉质粘土混姜石;10—残积土;11—全风化闪长岩;12—强风化闪长岩;13—中风化闪长岩;14—微风化闪长岩;15—石灰岩碎石;16—中风化石灰岩图8 典型断面岩层对比图(图中空白区域,浅部为断面两侧有明显高差而做的修正,深部为钻孔未探测到的地层)

两侧地层分布情况与①组相似,因此文化桥北段可视为不透水断裂。

第②组显示了地垒北边界处,千佛山断裂东侧强风化闪长岩层比西侧厚,说明东侧地下裂隙发育程度比西侧强,地下水储存运移量比西侧大,14~22m浅层范围内含水层渗透系数高,东西向透水,而22m以下断裂两侧基本阻水。⑥组的钻孔深度虽然较浅,但也能揭示10m以下文化桥断裂两侧均处于闪长岩强风化带,因此断裂在该处为透水断裂。

第③组断面位于四大泉群的正西方向,东西两侧地下35m范围内的闪长岩风化程度都很高,岩体破碎,裂隙极其发育,富水性较强烈,水量极大,不仅东西两侧透水性好,垂直方向上水流也畅通,此处上覆较厚粘土隔水层,不会形成泉水出露,而东面的五龙潭和珍珠泉因第四系较薄,岩溶水沿闪长岩体内部裂隙直接上升成泉。文化桥断裂第⑦组与第③组类似,因此该段也具有透水性。

第④组地层以厚层石灰岩为主,上部覆盖了5m左右的第四系,石灰岩浅部破碎程度较高,从水文地质及工程地质角度出发,可划分到压碎岩带一类,该岩带连续性最差,但含水层连通性、导水性则非常好。由于浅部石灰岩破碎,孔隙和裂隙发育,更有利于岩溶水的溶蚀,因此该典型断面处溶隙、溶孔、溶洞及少量管道状空隙组成的脉状地下网络通道十分发育,有助于千佛山断裂南北向导水,东西向透水性。同样位于地垒南边界的第⑧组断面显示,文化桥断裂深部石灰岩与闪长岩接触部分,闪长岩为强风化特性,中粗粒结构,块状构造,虽节理裂隙发育,却有方解石脉填充,说明文化桥断裂在形成后,由于断裂隙的突然张开,西侧石灰岩中的岩溶水流经断裂带,CO2很快释放,CaCO3沉淀发生钙华沉积,并充填裂隙形成方解石脉,使此处闪长岩成为不透水的坚硬整体。

4 结论

(1)千佛山断裂在市区内从南郊宾馆至明湖北路4km范围内具有透水性,明湖北路以北断裂东西向隔水不连通。千佛山断裂市区段的东侧地下水导水性比西侧强。

(2)文化桥断裂在市区内经十路至明湖北路之间3.7km范围内为透水断裂。经十路以南部分,浅层强风化闪长岩由于钙华沉积,导致南北向导水受阻。

(3)千佛山断裂位于四大泉群正西方向的部分,裂隙极其发育,富水性较强烈,不仅东西两侧透水性好,垂直方向上导水也畅通,但由于上覆较厚粘土隔水层,因此没有形成泉水出露。

致谢:在写作过程中,山东省地矿工程勘察院和北京城建勘测设计研究院提供了大量的钻孔资料与水文、工程地质图,并给予了许多专业解释及工程建设意见,特此致谢!

[1] 商广宇,王建军,邹连文,等.济南市保泉供水对策研究[J].中国水利,2007(8):34-35,38.

[2] 黄春海.济南泉群成因及保泉措施.地下水开发研究[M].济南:山东大学出版社,1988:1-20.

[3] 张兰新,徐扬,张慧.济南白泉泉群形成机理研究[J].山东国土资源,2017,33(8):58-62.

[4] 崔爱萍,于翠翠.百脉泉泉群流量动态特征及影响因素分析[J].山东国土资源,2016,32(9):32-37.

[5] 胡丙忠.明水泉群成因机理及泉域岩溶地下水数值模拟[D].青岛:山东科技大学,2012:41-45.

[6] 邹连文,商广宇,张明泉,等.济南泉水来源区域探讨[J].中国水利,2008(7):22-24.

[7] 赵延铸.济南泉水地理[M].济南:济南出版社,2015:73-85.

[8] 韩连山,汪玉静,韩昱.千佛山与趵突泉泉水形成关系研究[J].山东国土资源,2015,31(12):27-32.

[9] 孙斌,彭玉明,李常锁,等.济南岩溶水系统划分及典型泉域水力联系[J].山东国土资源,2016,32(10):32-36.

[10] 刘国爱,赵新华.济南泉域岩溶水动态特征及有关问题讨论[J].山东地质,1997,13(2):67-73.

[11] 陈鸿汉,张永祥.中国北方岩溶区地下岩溶水库-地表水库联合调蓄[J].地学前缘,2001,8(1):185-190.

[12] 刘莉莉,宋苏林,崔春梅.济南泉水的成因及保泉对策研究[J].山东水利,2013(5):17-18.

[13] 郝永艳.三给地垒岩溶地下水系统及水源地保护区划分研究[D].太原:太原理工大学,2011:29-36.

[14] 陶晓风,刘登忠,朱利东,等.西藏措勤地区夏康坚地垒的形成及隆升特征[J].地质通报,2003,22(11~12):941-943.

[15] 陈喜昌.压性断裂的导水性研究[J].山地研究,1985,3(1):60-65.

[16] QIAN J, ZHAN H B, WU Y F, et al. Fractured-karst spring-flow protections: a case study in Jinan, China[J]. Hydrogeology Journal, 2006, 14 (7): 1192-1205.

[17] 陈宏峰,张发旺,何愿,等. 地质与地貌条件对岩溶系统的控制与指示[J]. 水文地质工程地质,2016,43(5):42-47.