刀笔在木板上的写意

2018-03-30介子平

介子平

版画在中国美术界曾有过显赫的主流地位,富于张力的刚性表现,暗合了特定时期的政治诉求,那时几乎所有画家皆参与其中,所有展事皆占据半壁,侯琪先生当年入版画专业问学时,情形大致还如此。之后,社会转型,市场主导,从事此科创作的画家多弃之他就,版画重归小众,全然不为武器地存在。而侯先生却能心无旁鹜、恪守不渝地持刀镂刻至今,恒也。

较之铜版、石版、丝漏版,凸版的木刻乃版画的初始,且最具版画的刀味木味特色,而侯先生的选择,恰又在属于力气活的木版,迂也。

然恒之迂之,正是从艺者的绳锯木断、磨杵成针功夫。智者纷纭而散,另投高明,却也腾出了一片廓落清净、静谧岑寂天地,这恰是思忖揣度、寻味琢磨的好时机。从题材的参酌,到技艺的掂对,皆有孜孜终日、兀兀穷年之尝试。既如此,劳绩之得,硕果满枝,凡参展,多入围,凡入围,多获奖,可谓把斋三日,即正果修得。

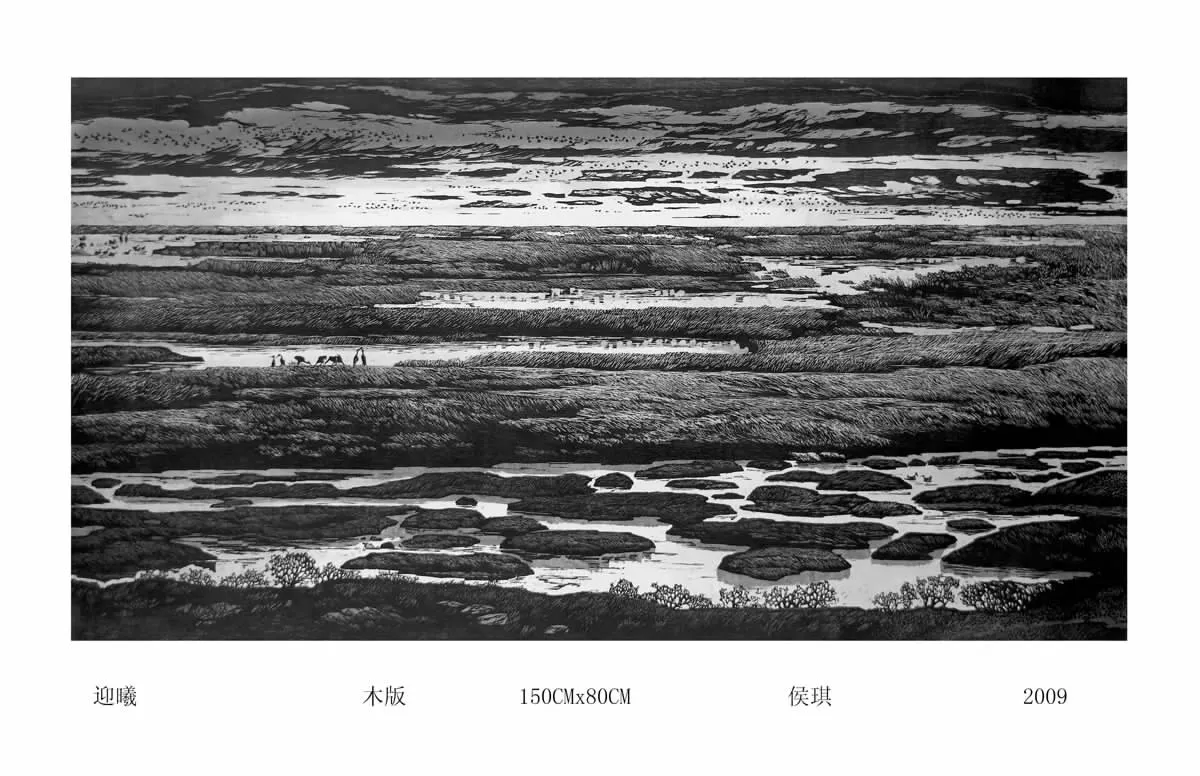

其太行系列、黄土系列、湿地系列皆鸿篇巨制,皇皇大观,不仅题材赫赫,尺幅也恢恢。作品多在整张纤维板上完成,非盛年体壮者不能为也。构图则为满幅铺陈,大造有节奏,近中远景次第推进,刀法各不同,土石水质依样表示。而细节处更是考究,圆刀棱刀平刀交替使唤,印色染色拓色舛互作用。最是似刻似划的钢针牛毛乱线,柔韧飘逸,轻若鸿羽,是画面上的惊蛇入草、飞鸟出林,又是幽咽寒泉、喁喁低语。在增加了一个色阶的同时,又与刀笔的刚劲苍雄、纵横挺脱形成了对比之势,顿生了趣味之魅,无意而皆意,无法而皆法。但法可以人人而传,精神感发则人所自致,无定法而有定理,版画中除却黑白两极的设置,尚存在一个主体的灰调区域,而此间画面的些微变化,皆由各式线条的疏密精细、走向排列成就。国画水墨以条线为重,版画何不然。金石意味之于国画,别有韵逸,水墨情趣之于版画,平添典雅。刀笔于木板上的披麻斧劈,是臂腕握指的合聚膂力,异乎寻常,另有意匠。太行吕梁则一目了然,皆山高月小、断岸千尺构图,故多有“曾日月之几何,而江山不可复识矣”之慨叹。而水草间的湿地,层层叠叠,苍苍茫茫,天淡云也闲,列长空数行飞雁,似边寿民《芦雁图》的背景处。柔若毫锋,气到力到,实不在轻重。

湿地系列中,了无人迹,惟有各式水禽往来其间。一声鹤鸣,划然长啸,浑厚宽域,草木震动,自夕阳的天边传来,述说着什么,提示着什么。侯先生于荒凉萧瑟、凄迷落寞中,对生命的美好和单薄每每有所感悟。驴友的他伫立于远方万顷沼泽之畔,脑际却能迟钝成一片空白,也纯化为一团性灵,大自然的浩瀚寥廓、大仁无私,面对者为何总是无言以对。归来后,辗转反侧,酝酿于衷,待创作时,觉着痛快可得神采,激情澎湃不能自抑,作品告竣,满怀豪情甚至不稍减。只有此时,结密位置皆次之,惟精神为上矣。凡事至于入神之境,则自不可多有,盖其发挥也自不易,非一时精神超然格度之外者不能为。这种激情往往因制版的冗长繁琐、反复凿刻而失却耐性,化作一种理性的精确与严整,以技术的匠气,取代艺术的诗意。但艺术的规律是:感动过自己的情,才会感动他人,笃定过自己的画,才会笃定他人。运斤成风,率性镂划,那可是木板上的泼墨写意。

画者,心画也,事在性情之际,而不能以术求之。与之交谈,侯先生弃器悟道,只言作为艺术的版画,而不言作为技术的版画。因其创作的任情纵畅、随心所欲,在印制时,常态的版画纸便难以表现其飞白般的细节,于是他便以裱绫纸代之,经过一番轻压巧抹,效果歪打正着。黑白版之上,因了套色不同,风致随之不同,因了深浅不同,兴会随之不同,如此便柔化了生硬,热络了冷漠。偶然效果使这门看似重复的艺术,具有了不可测性、非控制性的随机,如此便获得了新颖的心智意象,此乃版画的灵通所在,窑变所在,魅力所在。书画之妙,当以神会,难可以形器求之,造理入神,迥得天意,此难与俗人论也。但疑技巧有天得,不必勉强方通神。想不到怀素的“醉来信手两三行,醒后却书书不得”的情形,在以质地为媒介的版画中亦能出现,侯先生之过人之处也。版画因印刷而得,却非印刷品,印刷的工艺标准之所以不能成为艺术行为的特征,皆因有类侯先生这样的艺术家之情感充沛其间矣。