基于耦合模型的美丽街区旅游化发展模式和路径探讨

——以武汉昙华林历史文化街区为例

2018-03-29时朋飞李星明文杰敏

刘 端,张 军,时朋飞,李星明,文杰敏

(1.武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072;2.华中师范大学 城市与环境科学学院,湖北 武汉 430079;3.广东省旅游发展研究中心,广东 广州 510630)

1 引言

自我国提出“美丽中国”概念以来,美丽中国、美丽城市的研究已成为国内学术界关注的焦点,研究内容逐渐从政策和规划层面转向经济、社会、文化、社会等多层面、多角度剖析。美丽中国和美丽城市的概念虽然还有待进一步探讨,但是美丽城市作为美丽中国的重要组成,两者对人、社会与自然的和谐发展追求是一致的。街区是城市的基本单元[1],是美丽城市的重要组成部分,美丽街区在本质追求上与美丽中国、美丽城市是基本一致的。旅游的本质和内涵是发现美、欣赏美和消费美的过程,它与美丽中国对环境、生态、美学的价值追求具有一致性。

旅游业是生态文明建设的重要组成部分[2],而“美丽中国”强调把生态文明建设放在突出地位,可见旅游业发展在美丽中国建设过程中的重要地位。2013年我国正式把“美丽中国之旅”设立为我国旅游业的整体形象,这正是我国旅游业发挥自身在生态文明建设方面的特殊功能和优势,以及对建设“美丽中国”愿景的主动适应和具体落实[3]。因此,旅游业发展对美丽街区建设具有强有力的推动作用,对两者关系的研究可为美丽街区建设提供理论支持和依据,对美丽街区的旅游开发、街区规划、旅游品牌构建等都具有非常重要的现实意义。

目前,学者们对美丽中国、美丽城市的研究主要从概念内涵[4-8]、建设路径[9-11]、发展理念[12-14]、评价体系[15-18]等方面进行了探讨,对美丽中国、美丽城市与旅游业互动关系的研究较少。朱虹认为旅游业资源消耗低、产业关联度高、就业带动力强、消费潜力大、综合效益好,是转变发展方式、加快发展现代服务业、改善生态环境、建设“美丽中国”的重要抓手,是促进经济社会发展的重要动力[19]。谭志喜认为旅游业是“鉴赏美丽”的产业,是展现“美丽中国”的载体,旅游业应在“美丽中国”建设中率先行动,发挥“龙头”作用,带动其他产业的发展[11]。

综上所述,目前有关文献主要集中于对美丽中国和美丽城市的研究,强调了旅游业对美丽中国、美丽城市建设的载体作用,但缺少对美丽街区的研究,尤其缺少对美丽街区与旅游业互动关系的研究,因此本文将两者的互动耦合关系分析作为研究主题。

目前,国内外学术界对旅游业系统与其他系统的互动关系已有了较深入的研究。在国外,学者们对城市化、经济发展、社会文化等诸多方面与旅游业的互动关系进行了探讨并构建了模型。Mullins提出了旅游城市化的概念[20];Gladstone D L[21]、Page S[22]等在此基础上对旅游业与城市化关系进行了深入探讨;Khan[23]、Lee[24]等研究了旅游业与区域经济的相互促进作用;Lacitignola D[25]、Petrosillo I[26]建立了社会—生态旅游的相互关系模型。在国内,自从1999年廖重斌首次将耦合协调模型引入社会科学研究以来,在系统间互动关系定量研究方面开始大范围应用。高楠[27]、王坤[28]等基于耦合模型对旅游产业与城市化协调发展进行了研究,对旅游业与城市化相互促进的程度进行了量化分析;生延超[29]、胡凤英[30]等对旅游产业与区域经济的耦合协调度进行了研究,拓展了旅游产业经济效应的测度;张玉萍对吐鲁番旅游—经济—生态环境三因素的耦合协调发展进行了分析,为区域可持续发展提供了理论指导[31]。虽然,目前国内外学者在旅游业与其他系统互动的研究内容、角度、方法上不断丰富,但并没有涉及当前的研究热点——美丽街区与旅游业互动耦合关系分析,对两者关系的分析有利于探索美丽街区旅游化建设路径的重大意义。

本文通过对美丽街区与旅游业互动关系研究,探索美丽街区的建设的新途径。借鉴物理学上的耦合协调模型,构建美丽街区与旅游业系统的综合评价指标,并以武汉昙华林为例进行实证分析,根据其耦合协调结果,对美丽街区旅游化模式和路径进行深入探讨,从而为旅游业与美丽中国、美丽城市的关系研究提供借鉴,为美丽中国、美丽城市的建设提供有益参考。

2 美丽街区与旅游业耦合作用机理

2.1 美丽街区的内涵与维度解构

美丽街区的内涵:从城市规划角渡定义,街区是由城市道路划分的建筑区域,是构成居民生活和城市环境的面状单元[32],美丽街区作为美丽城市的基本单元,与美丽中国、美丽城市的内涵是相一致的。王晓广[4]、许瑛[10]等认为美丽中国是人、自然、社会的和谐;李建华[5]、柳兰芳[6]强调美丽中国内部经济、社会、文化、生态等子系统协调之美;万军[7]强调美丽城市复合生态系统的协调均衡;包景岭[8]认为城市之美体现在生态、人居、产业、人文、生活幸福上。综上所述,美丽中国和美丽城市的内涵研究主要强调两大方面,一是系统内部的协调统一,二是人的幸福,并从经济、社会、文化和生态方面进行了解读。因此,本文对“美丽街区”的概念进行了如下界定:“美丽街区是以独特的城市旅游资源为基础,融入人文底蕴,与周边经济环境、社会环境、文化环境相适应,能产生良性经济效益、社会效益、文化效益、生态效益的综合系统。

基于美丽中国和美丽城市的内涵梳理,本文从经济、社会、文化、生态四个层面来揭示出美丽街区的主要特征。从这四个方面揭示美丽街区的主要特征为:①依托独特的旅游资源,发展特色经济。区域整体经济实力强,以特色产业带动投资需求。②社会和谐、居民生活幸福。街区的基本公共服务设施完备、交通通达度高、公共安全有保障,具有健全的社会管理体制,人与社会和谐发展。③独特的价值观、风俗习惯和文化氛围。街区生活的人们由于该地域的特殊性,形成了相对独特或带有地域特色的价值观、生活方式和风俗习惯,赋予了街区独特的人文底蕴。④街区作为一个整体,可看作是一个相对独立的生态系统,而美丽街区则是能获得最佳经济效益、社会效益和生态效益的良性循环的旅游街区经济生态系统。

美丽街区的维度解构:美丽街区作为一个系统微观层面上的综合性系统,与美丽中国和美丽城市系统之间有着较强的相似性。由于美丽街区与美丽中国、美丽城市在内涵上具有一致性,故在美丽街区系统内部维度的划分上,美丽中国和美丽城市的系统内部维度划分对美丽街区也具有一定的借鉴意义。谢炳庚基于生态位理论构建了美丽中国生态位的测度指标体系,将其分为经济发展生态位、社会文化生态位和环境保护生态位三个子系统层[15];向云波借鉴可持续发展四面体分析框架,将美丽中国分为资源生态、经济发展、社会伦理和文化政治4个维度[16];万军认为美丽城市包括自然、环境、人居、经济、人文、生活等六大系统框架[7];宋杰鲲认为美丽城市包含环境友好美、经济发展美、文化崇尚美、社会和谐美和制度支撑美五个方面[17];甘露将美丽城市分为生态、经济、政治、文化、社会五个维度[18]。根据上述文献可知,美丽中国、美丽城市主要从生态、经济、社会、文化建设四个维度进行评价指标的构建。本文从“五位一体”的视角切入,借鉴美丽中国和美丽城市的维度划分研究成果,将美丽街区系统分为经济发展、社会和谐、文化建设、生态环境四个维度。

2.2 旅游业系统的分解

国内外学者将系统动力学理论应用于旅游科学研究已经有较多的文献[43],本文也将旅游业作为一个系统来研究。目前关于旅游业系统与其他系统之间的耦合协调关系研究的文献较多,并且这些文献都对旅游业系统进行了较为全面的梳理和划分。高楠将旅游业分为旅游收入、旅游就业、旅游产业和旅游产业效应四个维度[27]。张玉萍根据因子分析的结果,将旅游业分为旅游收入和旅游规模两个维度[31]。杨友宝将旅游业系统分为资源载体条件、产业支撑条件,旅游产业效应四个维度[33]。生延超将旅游业系统分为收入效应、创汇效应、就业效应和产业关联效应、区域平衡效应五个维度[29]。王坤将旅游业系统分为经济效益、市场规模和发展效率三个维度[28]。可见,国内外学者对旅游业系统的划分集中在旅游收入、旅游规模和旅游就业三个方面。本文在借鉴旅游业系统划分的研究成果基础上,结合王良健[42]、张丽丽[43]、牛亚菲[44]等对旅游业可持续发展评价指标的相关研究,将旅游业系统划分为旅游收入、旅游规模、旅游就业三个维度。

建筑工程项目施工安全管理挣值法在传统挣值法的基础上进行了改进,引入了2个保障水平、3个参数和4个绩效评价指标,安全评判指标体系就此建立,以指数和参数计算出相应的绩效评价指标,为施工项目安全管理决策提供科学的依据。

2.3 耦合作用机理发展的互动关系模型

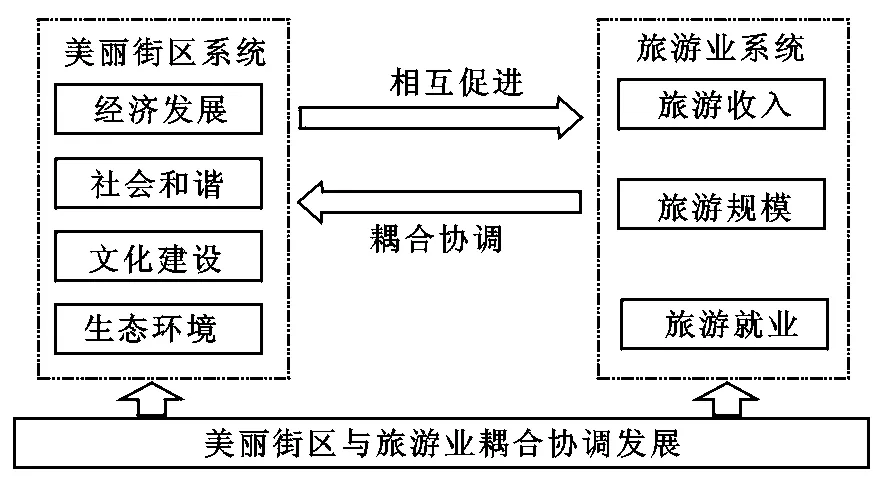

在物理学中,耦合是指两个(或两个以上)系统或运动形式通过各种相互作用而彼此影响的现象[34]。耦合协调度是度量系统之间或系统内部要素之间在发展过程中彼此和谐一致的程度,体现了系统由无序走向有序的趋势[35]。美丽街区与旅游业之间是相互作用、相互协调的。一方面,美丽街区是城市的地标性景点,可作为旅游吸引物,带动旅游经济发展,增加旅游收入,扩大旅游规模,促进旅游及相关就业。另一方面,旅游业发展对美丽街区的经济发展、社会管理、文化复兴和生态美化提供了动力,两者之间相互作用、相互影响。

一般而论,美丽街区建设能够促进旅游业发展。首先,街区是城市的核心组成部分,城市的发展离不开各个街区的基础设施建设。政府主导的交通、市政等基础设施建设和街区综合管理能力的提升都为旅游业的发展提供了重要保障。其次,美丽街区以其独特的自然优势或文化优势,形成了旅游吸引物。利用街区特色,引进投资,打造街区品牌,发展街区经济,这样就为消费者进行旅游观光、旅游消费产生了巨大的刺激作用。第三,在硬件设施完善的同时,提升街区教育、艺术等文化软实力,吸引更多的居民入住,已成旅游的第二居所;同时,引入文化企业,带动旅游就业。第四,对美丽街区的生态自然景观保护和建筑修复工作,使街区的旅游资源竞争力更强,这样将有利于增加旅游人次、扩大旅游规模。

在旅游业发展的同时也会有力地推动美丽街区建设。首先,旅游收入增加能够增加城市的总体收入,使街区的整体规划有更多的经费投入,进而拉动街区配套基础设施和服务体系建设。旅游目的地为了吸引更多的游客,除了开发多种旅游产品外,还需要完善区位交通、安全系统、街区综合管理能力、医疗卫生保障体系等配套体系。其次,旅游业的关联度较高,旅游业的发展、旅游规模的扩大,能够带动餐饮业、住宿业、商业的发展,并间接地带动街区招商引资、建筑业与邮电通讯业等其他产业的发展。同时,随着更多的文化创意产业的入驻,促进了街区教育文化的发展。第三,旅游业属于劳动密集型服务行业,旅游业一定程度上带动了街区居民的就业,改善了街区居民的经济状况。两大系统的耦合关联模型见图1。

图1 美丽街区与旅游业系统耦合模型

3 研究区域、研究方法和研究指标

3.1 区域概况

昙华林历史文化街区位于湖北省武汉市武昌区,因昙花而得名。昙华林历史文化街区全长1200m,面积约1.02km2,是湖北省近代史的“活化石”,也是武昌古城最具有代表意义的文化符号。昙华林地处城区城墙内化远山北麓与螃蟹岬南麓之间,以建筑为主导,中西建筑比邻(图2),形象地展示了中国近代100多年来的历史文化变迁,形成了独特的历史文化风貌。

图2 昙华林历史建筑概览

3.2 研究方法

为了定量分析美丽街区系统与旅游业系统两者间的耦合互动关系,本文借鉴相关文献和资料,利用物理学上的耦合模型,构造了美丽街区系统与旅游业系统耦合协调度模型,以便于对两者之间的耦合协调状况进行测度。为了消除指标量纲或指标测度量级的不同而造成的影响,将指标分为正向指标和负向指标两类进行无量纲处理[27]。公式为:

(1)

式中,uij为其第i个系统的第j个指标;max(xij)、min(xij)分别为指标xij的最大值和最小值。

由于美丽街区系统与旅游业系统是不同但又相互影响的子系统,故采用几何平均法与线性加权法集成的方式来表现各指标对总系统的贡献。公式为:

(2)

借鉴物理学中的容量耦合系统模型,可推广得出美丽街区系统与旅游业系统的耦合度模型,表示为:

C={(U1×U2)/[(U1+U2)(U1+U2)]}1/2

(3)

耦合度只能表示两者相互关系的强弱,不能对其发展水平进行测度,而美丽街区与旅游业两个子系统各自发展水平存在差异,故引入美丽街区系统与旅游业系统耦合协调度模型,对美丽街区系统与旅游业系统协调发展水平进行测度,即:

D=(C×T)1/2,其中,T=aU1+bU2

(4)

式中,D为耦合协调度;T为美丽街区系统与旅游业系统综合评价指数;a、b为待定系数。

考虑到在美丽街区与旅游业的协调发展过程中,其互动作用是相辅相成的,故将a、b值分别赋值0.5、0.5,10位专家访谈反馈结果也支持了该赋值设计。为了更直观反映美丽街区系统与旅游业系统耦合协调发展状况,参考廖重斌的研究成果[36],采用均匀分布函数法来划分耦合协调度的区间和等级(表1)。

表1 耦合协调度等级划分标准

3.3 研究指标和数据来源

评价指标体系构建:美丽街区既是人们生活娱乐的场所,又可以作为旅游吸引物。它既具备社区属性,又具备景区属性,故将两者结合起来进行研究。本文借鉴生态社区评价体系的研究成果。首先,从生态社区内涵而论,生态社区是社区生态化发展的结果,它融合了社区的社会、文化、历史、经济、地域特征等因素,是一个高效和谐的社会—经济—自然复合生态系统,生态社区的内涵与本文研究的美丽街区的内涵具有相似性,故在进行街区的指标设计时融入了生态社区评价的相关指标,利用CNKI数据库对2000—2016年中涉及生态社区评价指标的43篇文献进行了频度统计,从中选取近年来使用频度较高的指标。同时,由于美丽街区也具有景区属性,故参考《旅游景区质量等级评定与划分》国家标准评定细则,将关于社区发展的指标与景区发展的指标相结合,归纳出美丽街区系统的最终指标。国内外关于旅游业系统与其他系统的互动关系的研究已较成熟,对旅游业系统与其他系统互动效应研究的15篇文献进行频度统计,从中选取频度较高的指标。在此基础上,综合旅游业可持续发展的指标体系[42-44],构建出旅游业系统的评价指标。其次,对美丽街区进行理论分析,分别对美丽街区与旅游业概念进行界定和外拓。第三,对9位专家进行了访谈,并根据征询意见对指标做出了调整,构建了美丽街区系统与旅游业系统的评价指标体系。第四,根据研究两者之间的耦合协调关系,采用专家打分法对各项指标权重进行赋值,并建立评价体系(表2)。

表2 美丽街区与旅游业综合评价指标体系

注:“+”表示正向指标。

考虑到数据的连续性和获取性,本文选取武汉昙华林街区的40个评价指标的数据作为测算对象,数据来源于2012—2016年的《武昌区统计年鉴》,对年鉴中缺失的资料,通过走访政府部门、查阅资料等方式进行数据收集。

4 旅游业系统耦合协调实证研究

4.1 耦合度测算

根据美丽街区系统与旅游业系统的综合评价指标以及耦合协调度模型,分别计算出昙华林美丽街区系统和旅游业系统的综合评价数值,以及两个系统之间的耦合度和耦合协调度,结果见表3、图4。

表3 昙华林街区与旅游业的耦合度和协调度测算

图3 昙华林美丽街区与旅游业耦合指数演变趋势

4.2 耦合协调度分析

由表3可知,2011—2015年昙华林美丽街区发展水平和旅游业发展水平整体均较低,呈缓慢上升趋势。根据两者综合评价函数值对比分析发现,2011年、2012年的差别较明显,而2013—2015年差别甚微。原因在于,2012年以前昙华林街区旅游业是自发形成的,2012年开始政府成立武昌文化旅游发展有限责任公司,正式介入昙华林历史文化街区的管理工作,使昙华林街区的发展水平显著上升。

政府主要从以下几个方面着手建设工作:①加大基础设施建设力度。扩宽道路等交通标志工程打造花街等绿化工程建设,着力改造昙华林等街区旅游厕所、停车场、游客中心等旅游基础设施。②推动招商引资工作。政府运用“黄鹤英才”200余万元专项资金成立汉绣馆,南国昌晟昙华林项目对外招商;与深圳协同创新基金就昙华林街区建设拟筹备30亿元武昌文化产业基金。③引进文化艺术产业,打造艺术园区。2012年,昙华林艺术区开园,引进湖北知名文化艺术企业入驻, 2015年已达到73家。④重视旅游开发和形象打造。制定《武汉市昙华林历史街区保护规划》,进行一系列历史文化建筑的保护性开发。同时,打造昙华林“湖北旅游名街”、“全省三大美术街”、“时尚文化地标”和“海选江城最美街景”等旅游品牌形象,举办大量的旅游节事活动,吸引了大批的游客前来观光。

耦合度在2011—2015年间变化不大,基本维持在0.5,有轻微上升,说明美丽街区系统与旅游业系统的耦合属于较低水平的稳定状态。美丽街区和旅游业各自发展,双方的促进作用较低,尚未实现向更高层次阶段演化。究其原因,一是政府主要以市政建设为目标,通过项目化方式进行昙华林历史文化街区的运作,缺乏对昙华林的整体规划,对旅游品牌缺乏整体设计;二是昙华林旅游业的发展具有自发性,政府的引导作用较弱,缺乏整合营销的思维,旅游业各主体力量分散,不利于街区整体的改造升级。

耦合协调度偏低,但呈现稳步上升态势。从2011—2015年的发展情况看,昙华林的美丽街区与旅游业之间尚未形成良好的耦合互动状态,双方的协调促进作用较弱,耦合协调程度从中度失调向轻度失调转变,但仍处于协调与不协调的边缘地带,应采取相应措施,防止系统耦合协调度进一步下滑。从2012年武昌文化旅游公司成立开始,政府着手昙华林的核心区规划建设,到2015年瑞典教区征收改造进展较慢,征收工作规划于2018年完工,依据耦合协调度发展趋势,2016—2018年两者的耦合协调度的发展仍较缓慢。从时间演变发展上来看,2011年、2012年发展平稳,耦合协调度仅上升了0.0033,处于中度失调阶段;2013年有较大幅度的提升,比2012年上升了0.013,迈入了轻度失调阶段,这与2013年昙华林定位“国际文化艺术区”的政策导向以及创建成为“湖北省旅游名街”高度相关。2013年、2014年增速基本与2012年、2013年持平,到2015年提升更加明显,达到了0.0307。这与政府在2015年对昙华林50亿元的招商引资,以及瑞典教区全面征收改造工作的启动密不可分。

5 昙华林旅游化发展模式和路径探究

各类事物在旅游活动的影响下发生变化的过程称为旅游化[37]。国外学者将旅游化作为一种现象来研究,而国内学者将旅游化作为一种发展策略提出,如某些学者认为旅游化是非物质文化遗产保护和传承的重要模式之一,旅游化模式具有时代性、经济性和进步性[37]。城市“旅游化”是城市为了满足日益发展的旅游需求,在城市规划建设过程中进行的在功能、设施、标示等方面的主动迎合过程[38]。基于美丽街区与旅游业的耦合互动分析,美丽街区“旅游化”对美丽街区与旅游业的发展将会起到良性驱动作用,结合昙华林的历史文化内涵和新形势下旅游业的发展趋势,可将昙华林的“旅游化”分为模式和路径两个层面进行探讨。

在模式层面,①昙华林“国际文化艺术区”的定位使耦合协调度产生大幅度提升,文化旅游刺激了街区与旅游业的互动及双方的良性发展。②整体上看,昙华林的耦合协调度水平较低且发展较缓慢,与其固守传统传播模式有关,在互联网高速发展的新形势下,利用新型媒介,重视“互联网+旅游”的新型模式,对昙华林的发展至关重要。在路径层面,一是从街区的整体耦合协调发展趋势来看,旅游行业及其关联行业各方融合协调程度越高,耦合协调度上升越明显,因而昙华林旅游业态创新可作为路径依托;二是随着城市化水平的提高,街区内部的基础设施完善和公共服务显著提高,耦合协调度上升,以政府为主导,进一步加大公共设施建设,对街区和旅游业的发展至关重要;三是近年来武昌区旅游整体地位和知名度的提升,也是导致耦合协调度上升的重要原因,结合昙华林的客观实际,进行品牌整合营销势在必行。

5.1 发展模式

推行文化旅游模式:文化旅游是指通过旅游实现感知、了解、体察人类文化具体内容之目的的行为过程;泛指以鉴赏异国异地传统文化、追寻文化名人遗踪或参加当地举办的各种文化活动为目的的旅游。寻求文化享受已成为当前旅游者的一种风尚。一是基于目前昙华林“国际文化艺术区”的旅游定位,结合其独特的近代历史文化遗迹,持续承办大量的文化艺术节事,营造特有的文化氛围;二是由于对昙华林古建筑的保护措施不足,导致大量的历史建筑破损,对古建筑的修缮工作迫在眉睫,力求复原核心区内52处古建筑原貌,形成独特的近代历史风貌区。在修缮的基础上,合理开发利用古建筑,成立文化创意科技孵化器和体验类博物馆。三是依托昙华林艺术村内集聚的73家文化创意企业,进行昙华林文化产品的设计,解决文化产品同质化的现象。同时,进行标识设计,使街区内的标识符合昙华林的整体风格,发展除“文艺”之外的“创意创新”品牌的第二条生命线,让昙华林优雅重生。

创新“互联网+旅游”的新型模式:互联网使旅游客源地和目的地的关系趋于“扁平化”,将互联网与美丽街区旅游相融合,构建智慧景区。目前昙华林的网络推广模式较分散,主要为单个经营主体的独立推送,虽已成立官方微信公众号和网站,但缺乏整体营销的理念,存在照搬商家的营销内容、线上线下分离的现象。通过互联网进行昙华林历史文化街区的整体旅游营销,推广昙华林“近代史书”、“文艺+生活”的品牌理念,吸引更多的旅游者,保持用户黏性,同时通过互联网的方式,传播街区的特有文化内涵。具体措施有:一是利用网站、微信等平台,介绍街区文化、活动,打造街区品牌;二是与携程、途牛等旅游平台合作,开展优惠活动及开发新的旅游项目;三是利用VR技术,展开旅游互动,创新旅游方式,增强旅游活动的体验性;四是随着人工智能的发展,智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送等功能逐步完善,发展智慧旅游。

5.2 发展路径

整合社会资源,推进旅游业态创新:旅游业态是指旅游组织为适应市场需求变化进行要素组合而引致的经营形式。旅游业态的主要特征和发展趋势涉及组织形态的规模化、经营方式的专业化、资源整合的集约化、技术手段的信息化、空间形态的集聚化这五大方面,包括资源整合式、专业分化式、组织创新式、服务外包式、技术推动式、区域集中式、业务融合、俱乐部式等八种旅游业态创新的基本模式[39]。根据昙华林历史文化街区的旅游发展实际,更适合以资源整合式为主的业态创新模式,通过政府和行业协会,对昙华林核心区内的旅游资源进行分类整合,以整合的形态进行集中推广。在市场层面上,不断推出创新型的体验型旅游产品,发展特色小吃、特色民宿;在技术层面上运用更先进的配套设施和信息技术,安装智能信息系统;在经营层面上,吸引更多的投资及企业的入驻,创新经营方式,探索虚拟经营的新形式;在组织管理层面上,联合社会资源、社区资源等,推进多方合作的行业协会、旅游管理委员会的发展,提高旅游业的统筹协调能力,完善其管理体系;在流通渠道层面上,进一步加深与在线旅游服务代理商、旅游商务情报提供商等多渠道合作。

以政府为主导,加快基础设施建设:政府在社会建设中处于主导地位,明确政府在街区规划建设中的主导地位,加快昙华林历史文化街区的基础设施建设的步伐,推进地下停车场、厕所、座椅、道路、游客中心等基础设施建设。加快推进地下停车场的建设,解决目前昙华林街区车位紧张、管理无序的问题;重点实施“厕所革命”,不仅保障清洁卫生,还要保证整体外观形象的美观,并在人性化服务上不断提升,从而提高游客的游览满意度;与街区内的文化创意企业合作,进行标识、座椅等公共设施的设计,建造符合街区特色的设施,增强街区整体的协调感,营造昙华林独特的“文艺+烟火气”的文化氛围。

以文化为依托,进行整合营销传播:旅游品牌整合营销传播是旅游品牌竞争的重要手段,实质是旅游企业与旅游者进行旅游品牌信息沟通过程,它是旅游业市场竞争的发展趋势[40]。在品牌竞争中,整合营销传播是一个极为有效的传播方式,即通过广告、公关、目的地主题活动、节庆活动、形象推广活动和网络营销,传达一致的旅游目的地信息,实施全方位推销旅游目的地的策略[41]。依托昙华林的文化内涵,整合旅游形象,实施全方位的营销策略。利用品牌整合营销的理念,以“近代史书”、“文艺+生活”为品牌特色,进行传播渠道的整合,以重点节事活动为特色依托,线上线下相结合、传统媒体与新媒体整合,营造昙华林的整体形象,以旅游带动街区的发展。

6 研究结论与展望

6.1 研究结论

本文在美丽中国和美丽城市的研究基础上,创造性地提出美丽街区的概念,并分析了美丽街区系统与旅游业系统相互协调发展的作用机理,建构了美丽街区与旅游业的耦合指标体系,并引入耦合评价模型及计算方法,以武汉昙华林为研究对象,对昙华林2011—2015年两者耦合协调关系进行实证研究。研究发现:①美丽街区与旅游业两个系统之间存在明显的耦合发展特征,相互影响、相互作用。②武汉昙华林的街区发展水平和旅游业的发展水平都处于缓慢但稳步提升的阶段,2011—2015年经历了从中度失调向轻度失调的转变。③武汉昙华林的耦合协调水平分别在2013年和2015年有了较大幅度的提升,与政府部门对街区旅游业的重视密切相关。④对昙华林的旅游化模式和路径进行探索,提出文化旅游模式与互联网+旅游的新型模式,并提出了旅游业态创新、政府主导公共服务和品牌整合营销的三条发展路径。

6.2 研究展望

本研究分析了美丽街区和旅游业系统之间的相互作用,但在研究的过程中仍有一定不足:①在昙华林历史文化街区的数据收集方面,只对5年的统计数据进行了整理,时间跨度较短;②在美丽街区多指标体系的构建方面,在筛选的过程中存在着一定的主观性。因此,今后的研究应在数据的收集上进行长时间序列分析或横向的区域比较;同时,在指标体系的构建方面,应构建一套更加科学的评价体系,避免主观性带来的误差。

[1]肖亮.城市街区尺度研究[D].上海:同济大学硕士学位论文,2006∶2.

[2]向宝惠.加强旅游业生态文明建设,实现美丽中国[J].旅游学刊,2016,31(10)∶5-6.

[3]毕剑.“美丽中国”背景下旅游生态文明建设研究——以旅游利益相关者为视阈[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2013,(8)∶132-135.

[4]王晓广.生态文明视域下的美丽中国建设[J].北京师范大学学报(社会科学版),2013,(2)∶19-25.

[5]李建华,蔡尚伟.“美丽中国”的科学内涵及其战略意义[J].四川大学学报(社会科学版),2013,(5)∶135-140.

[6]柳兰芳.从“美丽乡村”到“美丽中国”——解析“美丽乡村”的生态意蕴[J].理论月刊,2013,(9)∶165-168.

[7]万军,李新,吴舜泽,等.美丽城市内涵与美丽杭州建设战略研究[J].环境科学与管理,2013,(10)∶1-6.

[8]包景岭,张涛,孙贻超,等.践行生态文明,建设美丽城市[J].环境科学与管理,2013,38(11)∶186-190.

[9]孙丽霞.谈“美丽中国”建设的内涵和实现途径[J].商业经济,2013,(10)∶1-8.

[10]许瑛.“美丽中国”的内涵、制约因素及实现途径[J].理论参考,2013,(1)∶62-64.

[11]谭志喜,孙根年,冯庆.旅游视角下的“美丽中国”探析[J].江西社会科学,2014,(10)∶61-66.

[12]埃比尼泽·霍华德.明日的田园城市[M].北京:商务印书馆,2000.

[13]Richard Register.Ecocity Berkeley:Building Cities for a Healthy Future[M].North Atlantic Books,USA,1987.

[14]Andrea Caragliu,NIJKAMP P.Smart cities in Europe[R/OL].(2011-03-01)2013-08-20.http://www.Inta-aivn.Org/images/cc/Urbanism/background%20documents/01-03.-Nijkamp.Pdf.

[15]谢炳庚,陈永林,李晓青.耦合协调模型在“美丽中国”建设评价中的运用[J].经济地理,2016,36(7)∶38-44.

[16]向云波.“美丽中国”区域建设评价指标体系设计[J].统计与决策,2015,(5)∶51-55.

[17]宋杰鲲,张凯新,宋卿.青岛市美丽城市评价研究[J].经济与管理评论,2015,(6)∶155-161.

[18]甘露,蔡尚伟,程励.“美丽中国”视野下的中国城市建设水平评价——基于省会和副省级城市的比较研究[J].思想战线,2013,39(4)∶143-148.

[19]朱虹.把旅游业建设为国民经济战略性支柱产业[J].江西社会科学,2014,(8)∶5-9.

[20]Mullins P.Tourism Urbanization[J].Later National Journal of Urban and Regional Research,1991,15(3)∶326-342.

[21]Gladstone D L.Tourism Urbanization in the United States[J].Urban Affairs Review,1998,33(1)∶3-27.

[22]Page S.Urban Tourism[M].London:Routledge,1995∶171-193.

[23]Khan H,Phang S,Toh R.The Multiplier Effect:Singapore′s Hospitality Industry[J].Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly,1995,36(1)∶64-69.

[24]Lee C,Kwon K.Importance of Secondary Impact of Foreign Tourism Receipts on the South Korean Economy[J].Journal of Travel Research 1995,(34)∶50-54.

[25]Lacitignola D,Petrosillo I,Cataldi M,etal.Modelling Socio-ecological Tourism-based Systems for Sustainability[J]. Ecological Modelling,2007,206(1)∶191-204.

[26]Petrosillo I,Zurlini G,Grato E,etal.Indicating Fragility of Socio-ecological Tourism-based Systems[J].Ecological Indicators,2006,6(1)∶104-113.

[27]高楠,马耀峰,李天顺,等.基于耦合模型的旅游产业与城市化协调发展研究——以西安市为例[J].旅游学刊,2013,28(1)∶62-68.

[28]王坤,黄震方.区域旅游经济与城镇化耦合协调发展空间格局及驱动机制——以长三角地区为例[J].南京师大学报(自然科学版),2016,39(3)∶101-116.

[29]生延超,钟志平.旅游产业与区域经济的耦合协调度研究——以湖南省为例[J].旅游学刊,2009,24(8)∶23-29.

[30]胡凤英,郑毅,周正龙.基于耦合协调度模型的广西旅游业与区域经济互动影响研究[J].华中师范大学学报(自然科学版),2015,49(8)∶640-646.

[31]张玉萍,瓦哈甫·哈力克,党建华,等.吐鲁番旅游—经济—生态环境耦合协调发展分析[J].人文地理,2014,29(4)∶140-145.

[32]吴桂宁.城市设计中街区单元模式的理论与实践[D].广州:华南理工大学硕士学位论文,2002∶7-9.

[33]杨友宝,王荣成,曹洪华.东北老工业城市旅游业与城市化耦合演变关系研究[J].人文地理,2016,31(1)∶140-146.

[34]Vefie L. Penguin Directionary of Physics[M].Beijing:Foreign language Press,1996∶92-93.

[35]吴跃明,张翼,王勤耕,等.论环境—经济系统协调度[J].环境污染与防治,1997,19(1)∶20-23.

[36]廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理,1999,19(2)∶171-177.

[37]刘睿.国内外旅游化研究综述[J].旅游学刊,2015,30(2)∶110-117.

[39]张文建.当代旅游业态理论及创新问题探析[J].商业经济与管理,2010,22(4)∶91-96.

[40]徐立新.旅游品牌营销与传播沟通机制研究[J].商业经济,2007,(5)∶92-97.

[41]郭鲁芳.旅游目的地成功实施整合营销传播的关键因素[J].旅游学刊,2006,21(8)∶6-7.

[42]王良健.旅游可持续发展评价指标体系及评价方法研究[J].旅游学刊,2001,16(1)∶67-70.

[43]张丽丽,贺舟,李秀婷.基于系统动力学的新疆旅游业可持续发展研究[J].管理评论,2014,26(7)∶37-45.

[44]牛亚菲.旅游业可持续发展的指标体系研究[J].中国人口·资源与环境,2002,12(6)∶42-45.