基于柯布-道格拉斯模型的我国“互联网+”智慧农业发展水平分析与路径建议

2018-03-27赵俊仙

赵俊仙

(郑州工商学院经济管理学院,河南郑州 451400)

伴随世界范围内互联网技术的不断发展,互联网和新型技术不断融合对推进国内农业发展有较好的导向意义。“互联网+”[1]作为带动农业经济的引擎,并逐步演化为智慧农业,即在“互联网+”的基础上,联合大数据、云计算以及物联网技术推进农业发展,以河南省为例已逐步形成智慧农业的雏形,在全省范围内构建农业产品安全追溯体系、电子农业[2]贸易平台、农业产品物流配送核心和信息服务公社。传统农业种养需要农民依靠自身经验和感觉推测气象状态,若预测不到位则常出现减产和减收状况,嫁接“互联网+”到农业领域,农民采用传感器、机器人和智能终端对农业生产整体流程把控,可实现智能化,大规模农业生产,不但能增加农业收益,还可增大资源利用效率,解放农民劳动力。

采用柯布-道格拉斯模型研究我国“互联网+”智慧农业发展,能够反映农业生产总量和农业固有资本投入、流动资本投入和农业劳动力投入间的关系,具有经济学意义,对指导“互联网+”智慧农业具有一定的理论价值。

自古以来,民以食为天。国内外针对农业发展展开大量研究,国外针对农业发展的科学研究开展较早,并形成了几大主要学说。美国农业科研者Azadeh等根据发展中国家在20世纪60年代的农业发展状况,提出了农业发展路径学说,并将传统农业向农业现代化发展划分为3个阶段,即技术停滞期农业发展阶段、劳动密集型农业发展阶段和资本代替劳力农业发展阶段[3];Torra等则采用收益价格流学说阐明传统农业滞后发展的状况,并提出改变传统农业发展路径的关键在于引入新型生产要素[4];Tipawan则将稀缺类资源引导技术与制度变革,作为分析一个国家的资源禀赋状况对该国农业发展路径影响的关键因素[5]。

佟彩等结合创新性、协调性、绿色、开放度和共享探究我国智慧农业发展路径[6];陆文静则从农商品供应、资源利用、技术设备、信息化农商和经营模式几个角度阐明改变农业发展路径的方向[7];杨继瑞等则从规模、物联网、自动化、机械程度、技术水平着手探究技术密集型下的“互联网+”农业发展路径[8]。

1 中国当前“互联网+”农业发展现状

1.1 我国当前“互联网+”农业发展现状

近年来,国内“互联网+农业”迅速发展,以农产品电子商务为例,2016年国内农业网络贸易超出1 600亿元,占据全部农商品贸易总额的3.5%左右。国内涉农电子商务贸易系统超出3 500个,呈飞速增长的状态。农产品电子商务仅是“互联网+”的一个环节,“互联网+”逐步在农产品物联网、数据服务等方向也初见成效。“互联网+”正将国内农业向智慧农业转变,并使得农产品生产更为规范,输送日益便捷。

1.2 我国当前“互联网+”农业发展存在的问题

由于“互联网+”农业理念尚待完善,农业产业格局不够科学,商业模式有待完备,使得我国智慧农业的全面推进还有一定距离[9]。具体而言,网络基础设备尚未普及到各家各户,农村基础数据装备薄弱,并且距离分散,需要大量的人力和物力进行建设。此外,各区域农村间的差别明显,边远区域甚至尚未普及电话,“互联网+”农业差距较远;农民劳动力文化层次不高,专业人才匮乏,很难及时消化新科技;农村的“互联网+”发展很难得到足够的资本支持,数据获取、软硬件建设较差对现代化农业产生影响。

科研工作者只有不断研究寻找新的技术策略,推进农业网络建设,以“互联网+”导向生产和市场,调节农业产业布局,改变农业产业链寻求高的经济效益,转变农业生产者生活模式,探究智慧农业发展路径。

2 柯布-道格拉斯模型下的“互联网+”智慧农业发展模型设计

2.1 柯布-道格拉斯模型概述

柯布-道格拉斯模型是由美国数学分析家柯布与经济学家道格拉斯研究投入和产出关联后构建的生产型函数[10],在生产函数中,融入了信息技术资源因子,表述生产进程中的产量和投入关联,并能够预测国家或区域工业产出,并对大型企业生产和发展进行预测。由于农业需要依赖投入获取经济效益,信息技术、成本和劳动力均为投入要素,因而可采用柯布-道格拉斯模型研究农业产出。

2.2 柯布-道格拉斯模型研究假定设置

2.2.1 参量与要素分析 传统农业模式将耕种面积作为内生参量,并引入劳动力、资本、技术、监管。“互联网+”智慧农业和其他农业模式存在差别,将信息化水平作为内生衡量参量。

为获取可靠的验证模型,“互联网+”智慧农业给出以下假定:(1)时间稳定性。该假定可消除柯布-道格拉斯模型中的内生参量和外生参量由于时间因子出现的异常变动。(2)信息化水平稳定性分析。假定在3~6年内某区域的农业信息化建设与服务水准稳定,忽略其改变。(3)忽略信息技术和监管水平带来的变化,为便于研究智慧农业经济总值,本研究采用柯布-道格拉斯模型常数项A表述,其中,a、b参量恒定。

柯布-道格拉斯数学模型如公式(1):

P=ATaWb。

(1)

式中:P为整体产量;T为投入资本;W为劳动投入项;A(m,h)、a、b为模型参量,取值区间在0到1之间。由于柯布-道格拉斯生产模型是非线性的,求解基本思路为采用参量替换方法把非线性模型转换为线性模型,并通过线性回归策略获取各个参量,对模型两侧求取对数,则公式(1)转化为公式(2):

lnP=lnA+a1lny+a2lny+…+anlny。

(2)

式中:y为要求取的未知量,本研究通过最小二乘方法获取。

2.2.2 模型内生参量和外生参量确定 依据给定的经济模型,结合资料和实际数据可判断其内生参量[11]和外生参量[12]。(1)内生参量。P为农业生产总量(亿元);(2)外生参量。W为农业固有资本投入(亿元);W1设置为流动资本投入(亿元);T为农业劳动力投入(万人);m为农业信息化评分项;P、P1是增加管理和信息技术策略前后的农业经济产值;h为监管水准分量;S、S1是中间参量。

公式(4)为公式(3)的全微分表达。

S=TaWb;

(3)

dlnS=aΔlnT+bΔlnW。

(4)

为便于分析监管和信息技术水平的作用,本研究将m和h在改变前后的T和W值设置为恒定的,令S=S1、v、v0、v1、v2、a、b作为模型参量。

2.2.3 模型的数学分析

P=A(m,h)TaWb;

(5)

dlnS=alnT+blnW;

(6)

v0+v1h+v2h=(dlnP1/dlnS1)/(dlnP/dlnS);

(7)

PS=S1;

(8)

P1=ev0+v1h+v2mp;

(9)

P=ev0+v1h+v2mTaWb。

(10)

在不获取h的状况下,增大流动资本投入,则公式(10)能够简化成为公式(11):

(11)

2.3 柯布-道格拉斯模型下的“互联网+”智慧农业发展建模

柯布-道格拉斯模型下的“互联网+”智慧农业发展模型设计 通过上文给出的农业生产因子,本研究给出“互联网+”智慧农业发展的数学模型,如公式(12):

lnP=o+o(1)ln(T)+o(2)ln(W)+o(3)ln(W1)+ε。

(12)

公式(12)给出发展“互联网+”智慧农业的产出和投入之间的关联,即农业生产总量和农业固有资本投入、流动资本投入、农业劳动力投入的关系。可通过该模型分析各元素对农业产出值弹性参量,公式中的o,o(1)、o(2)、o(3)为待估测参量。

3 “互联网+”智慧农业发展模型参量设置和校验

3.1 “互联网+”智慧农业评判指标

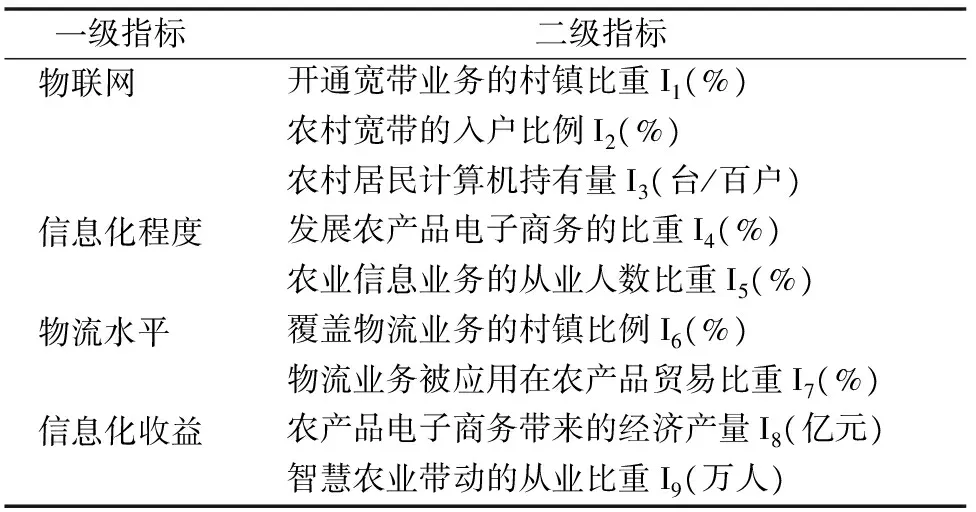

从物联网、信息化程度、物流水平、信息化收益设定评价“互联网+”智慧农业的评价指标(表1)。

表1 “互联网+”智慧农业评价指标体系

3.2 基于“互联网+”智慧农业评判指标的省级数据

从表2可以看出,以国内不同省级单位为“互联网+”智慧农业评判对象,并结合2016年各省统计年鉴,获取到智慧农业数字化评判体系中的各组基本信息(部分信息需要通过计算)。

3.3 “互联网+”智慧农业发展模型参量设置

通过各省“互联网+”智慧农业评判信息分析,采用物联网和信息化程度作为公式(12)中的农业固有资本投入参量指标,物流水平作为流动资本投入指标,信息化收益中的智慧农业带动的从业比重作为农业劳动力投入指标,并用信息化收益中的农产品电子商务带来的经济产量作为农业生产总量指标。应用SPSS 18.0进行回归分析,可将公式(12)转换为公式(13)。

lnP=2.612 35+0.318 25ln(T)+0.098 76ln(W)+0.601 23ln(W1)+0.167 123h。

(13)

可将其进一步还原为:

P=e2.612 35+0.318 25hT0.096 73W0.601 23W10.167 123。

(14)

表2 我国各省“互联网+”智慧农业评判信息

公式(14)反映了农业生产总量和农业固有资本投入、流动资本投入和农业劳动力投入间的关系。通过给出的数据可知,在0.05显著性水平状况下上述模型都可通过显著性校验,其拟合度结果都高于0.096。本研究得到的“互联网+”智慧农业发展模型能够满足经济学意义,对指导“互联网+”智慧农业具有一定的理论价值。

3.4 “互联网+”智慧农业发展模型参量校验

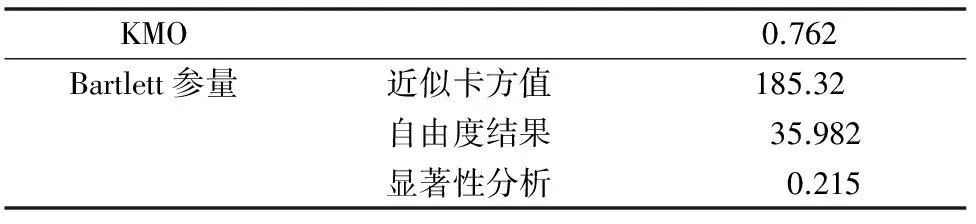

3.4.1 KMO与Bartlett方法完成显著性校验 对智慧农业发展模型采用KMO与Bartlett方法完成显著性校验[13],并通过SPSS 18.0完成数据处理,KMO的结果是0.762,Bartlett方法得到近似卡方结果为185.32,自由度为35.982,显著性为0.215,校验结果见表3。

表3 KMO与Bartlett校验值

3.4.2 主成分分析法校验 采用SPSS 18.0测算“互联网+”智慧农业发展模型各个主成分的特征结果,方差贡献度和累计贡献度结果见表4。

3.4.3 成分阵列结果分析 选取SPSS 18.0分析“互联网+”智慧农业发展模型评判指标的成分分析,分析结果见表5。

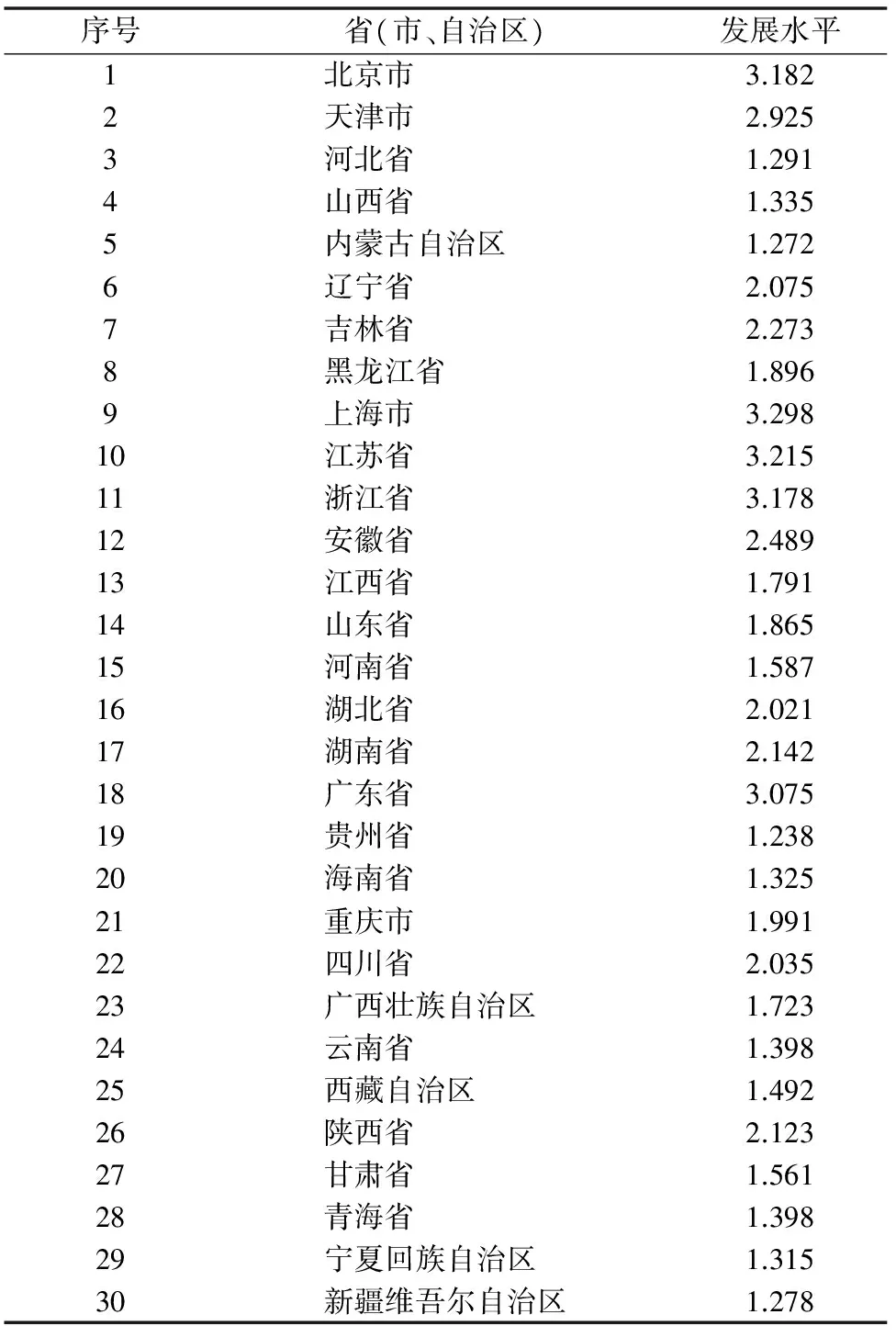

3.4.4 我国不同地区“互联网+”智慧农业发展水平 全国各个省级单位的智慧农业发展水平见表6。评判结果表明,北京、天津、上海由于自身的文化和经济发展优势,使得“互联网+”智慧农业跻身前列;东部发达省份“互联网+”智慧农业均排名靠前;西部省份除去四川,重庆和陕西已初步建立规模之外,“互联网+”智慧农业均很落后;中部各个省份的“互联网+”智慧农业发展较为落后。

表4 “互联网+”智慧农业发展模型各主成分特征结果

表5 “互联网+”智慧农业发展模型评判指标的成分分析

表6 不同省(市、自治区)“互联网+”智慧农业发展水平排名

4 推进“互联网+”智慧农业发展路径

4.1 结合“互联网+”和大数据带动农业生产各环节升级

物联网在互联网的基础上将端点拓展到传感器,控制装置中完成数据获取和通信并将人和物、物和物之间连接,完成远程化和实时化控制。运用网络技术与大数据理念构建物联网智慧农业体系,并研发农产品质量追溯系统、环境数据和病虫害感知检测体系,采用物联网随时获取农业生产各个板块的数据,并综合GIS策略、控制策略随时监控土壤状态。

4.2 结合“互联网+”提升农业产业各环节智能化水准

及时研发和推广智能化灌溉体系,增强农业基本设施的数字化,提升农田水利数字化水准,将农机、农业装备、数据化技术结合,完成智能化作业,有效监测环境状态,把控生产。针对畜牧行业、水产养殖类行业,设置智能化喂养体系,通过畜类、禽类的生长与喂食周期,对其投喂时间和量及时调整,构建具备感知、输送、控制为核心的畜牧、家禽和水产类养殖模式,发展智慧农业。

4.3 推进农村电子商务发展

由于“互联网+”和智慧农业的直接化表现是农产品电子商务,但农产品电子商务不可以将其功能简明地设置为协助农民购置生产资源,售卖农产品,而是搭建以消费为核心的产业模式,不再仅是“农民生产多少卖多少,生产什么卖什么”,而是转换为“客户需要多少生产多少,客户需要什么生产什么”的方式,应当具有供需型的网络思维。

4.4 发展当代农业产业链

发展当代农业产业链、组建全产业链模式是发展当代农业的目标,网络为整个农业产业提供了平台,“互联网+”和智慧农业不仅是网络和农业对接,而且是农业和网络的融合,能够去除中间过程提升产业效率。“互联网+”和智慧农业能够降低贸易资本,提升劳动效率,并优化资源设置。“互联网+”和智慧农业不仅是完成农产品的网络贸易,更是对农业产业链完成创新,将网络营销的理念深入农业电子商务。

4.5 设置农商品质量追溯体系

结合网络技术能够完成农商品追溯,由于农业生产的各项环节中均存在污染,而搭建农商品质量追溯体系,保证网络资源设置市场的准入机制,完成农商品从萌芽到篮子里的全面追溯。设置无线射频识别在生产、制造、流通、贸易各个环节的运营,通过二维码记录各个环节,便于查询农商品细节,如生产位置、环境状态、收割时间、保存状态、质检数据,实现从运输、销售各个环境的精准定位,避免风险。

5 结论

“互联网+”和新型技术结合能够有效地推进现代农业生产和发展,并且具有较好的农村经济导向作用。但当前智慧农业的发展还存在一定的问题,如产业模式不科学,商业形势有待完善,部分农村的基础设施和通信设备不到位。本研究采用柯布-道格拉斯模型研究我国“互联网+”智慧农业发展,能够反映农业生产总量和农业固有资本投入、流动资本投入和农业劳动力投入间的关系,具有经济学意义,对指导“互联网+”智慧农业具有一定的理论价值。

本研究首先对“互联网+”智慧农业发展模型完成参量设置和校验,从物联网、信息化程度、物流水平、信息化收益设定评价“互联网+”智慧农业的指标,采用物联网和信息化程度作为模型中的农业固有资本投入参量指标,物流水平作为流动资本投入指标,信息化收益中的智慧农业带动的从业比重作为农业劳动力投入指标,并用信息化收益中的农产品电子商务带来的经济产量作为农业生产总量指标。基于“互联网+”智慧农业评判指标的省级数据,结合2016年中国不同地区统计年鉴,获取智慧农业数字化评判体系中的不同地区农业信息化基本信息。进而对不同地区农业信息化基本信息结合“互联网+”智慧农业发展模型进行参量校验,通过KMO与Bartlett方法完成显著性校验、主成分分析法校验和成分阵列结果分析。研究结果论证了柯布-道格拉斯模型下的“互联网+”智慧农业发展模型的准确性,并给出我国不同地区“互联网+”智慧农业的发展水平。

[1]刘丽伟,高中理. “互联网+”促进农业经济发展方式转变的路径研究——基于农业产业链视角[J]. 世界农业,2015(12):18-23.

[2]成 晨,丁 冬. “互联网+农业电子商务”:现代农业信息化的发展路径[J]. 情报科学,2016(11):49-52,59.

[3]AzadehA,GhaderiSF,AnvariM,etal. An integrated decision

support system for performance assessment and optimization of decision-making units[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2013,66:1031-1045.

[4]Torra V,Narukawa Y. On hesitant fuzzy sets and decision[C]// IEEE International Conference on Fuzzy Systems,2009. Fuzz-Ieee. IEEE,2009:1378-1382.

[5]Tipawan Y. Influencing factors of student onsumer purchasing behaviors in cyberspace[D]. Chiangmai:Chiangmai University,2011:1098-1101.

[6]佟 彩,吴秋兰,刘 琛,等. 基于3S技术的智慧农业研究进展[J]. 山东农业大学学报(自然科学版),2015,46(6):856-860.

[7]陆文静. 论我国进出口贸易对国内通货膨胀的影响[J]. 时代金融,2017(9):7,9.

[8]杨继瑞,薛 晓,汪 锐. “互联网+现代农业”的经营思维与创新路径[J]. 经济纵横,2016(1):78-81.

[9]黄之珏. 发展“互联网+农业”推动智慧农业、智慧农村建设[J]. 经济论坛,2016(1):86-87.

[10]秦德智,邵慧敏. 我国农业产业结构调整动因分析——基于扩展的柯布-道格拉斯生产函数[J]. 农村经济,2016(5):59-63.

[11]郑季良,陈春燕,王 娟,等. 高耗能产业群循环经济发展的多绩效协同效应调控研究[J]. 中国管理科学,2015(增刊1):794-800.

[12]李世杰,胡国柳,高 健. 转轨期中国的产业集聚演化:理论回顾、研究进展及探索性思考[J]. 管理世界,2014(4):165-170.

[13]徐 鹏,汪卢俊,严子淳. 带有随机趋势项的二元选择模型显著性检验研究[J]. 应用概率统计,2016,32(3):301-312.