回顾与突破:白马藏族面具舞文化面向探微

2018-03-27权新宇

权新宇

白马人现主要集中分布于四川省平武县、九寨沟县及甘肃省文县、舟曲县的大山深处,约2万多人[1]。白马人自称“贝”(Pey)。居住地不同,自称也略有差异,如平武县白马乡白马人自称“夺补甲育尼”;木座乡白马人自称“纳左育甲尼”;九寨沟白马人自称“格若”;文县白马人自称“达尕贝”。“白马”是周边汉族对白马人的俗称,白马藏族是官方称呼。白马人有姓,其中班姓最多,其次是杨姓。除杨姓外,还有王、余、田、李、曹等姓,名与周边汉族类似。语言属汉藏语系藏缅语族藏语支北部方言[2]。

自上世纪五十年代初白马人被暂定为藏族以来,其族属归属备受国内学界高度关注。族属争论带动了学界对白马藏族民族文化的相关探讨,面具舞①即为一例。就学界对面具舞文化面向研究的实际而言,学者提出了:傩文化、苯教文化及图腾说等观点。整体而言,这些观点极具学术价值,也为后续相关研究提供了学术参照。从研究范式看,研究者多在族属框架内揭示面具舞的文化面向。在民族识别语境下,学者的研究初衷是选取面具舞的某个文化断面来支撑其所声称的族属说,这种研究范式无可厚非,但从长远来看,在族属框架内探讨面具舞的文化面向多带有“先入为主”的先验色彩,且透视到的往往是面具舞的某一个文化“断面”,而非文化全貌。问题是,站在“前人肩上”,如何进一步透视面具舞的“文化镜像”?基于对这一学理问题的思考,本文通过梳理“他者”对面具舞文化面向的相关探讨,试图揭示面具舞文化层的多元历史文化图式,并对面具舞后续研究理路做一抛砖引玉之粗浅探讨,以期学界方家指正。

一、白马藏族面具舞文化面向的“他者”镜像

自上世纪八十年以来,白马藏族面具舞(“池哥昼”“曹盖”“麻昼”及“舞”)相继进入国内学者的研究范围。这一时段,学界对面具舞的学术关照相对比较零散,且多在族属框架内泛泛而谈面具舞的文化面向。至本世纪头十年,在复兴民族传统文化的背景下,学界从微观层面全面探讨了面具舞文化面向,大体提出了如下具有代表性的三种学术观点:

傩文化说自上世纪八十年代以来,学界多认为,白马人面具舞是傩文化遗存,如徐学书等②学者指出:四川平武县白马藏族跳“曹盖”是一种傩祭仪式,是傩文化的一种原始形态。近十年以来,傩祭仪式拓展到了傩戏说,如蒲向明认为:“池哥昼”是一种傩型戏剧[3];孔含鑫通过对比贵州威宁县“撮泰吉”与四川平武县、甘肃文县白马藏族“跳曹盖”后认为,“撮泰吉”与“跳曹盖”分别是一种傩戏或傩祭仪式遗存[4]。但扎嘎却认为:“白马人的‘池哥昼’与古代中原地区的傩舞有一定的渊源关系”[5]。

苯教文化说20世纪70年代末王家祐调查四川平武白马藏区后认为,“四川平武白马藏人是信仰自己的宗教‘白莫’的”,“多簸人(白马人)的‘白莫’就是辛绕卜的早期苯教。”“白莫”是白马藏族的原始宗教,“池哥”驱邪即是“白莫”信仰的产物[6];姚安也认为:“……白马藏族的宗教信仰与藏族原始宗教‘苯教’有一定渊源关系,鬼面舞(‘池哥昼’)就是一种跳神活动……”[7];班运翔进一步指出:南坪(现九寨沟县)汤珠河、羊峒河及甘肃文县白马峪河的“痳昼”或““舞”,很明显是由若尔盖、松潘等地传入,这是喇嘛教传入,受到藏传佛教影响的结果[8];格桑卓玛认为:“池哥昼”三词的本意应为“跳神”,是藏族本土宗教苯教“民间法舞”之文化遗存[9]。

图腾说王国基认为,历史上为广汉属国北部都尉阴平郡(今甘肃文县) 是古代白马氐、羌民族的世居地。在白马人节日习俗中,正月十五左右跳“池哥昼”所戴的面具都是本部族图腾或宗教神形象。如四川南坪为黑熊部,戴熊头;四川平武为反熊部,戴熊猫头;甘肃文县诸部为白马部,戴“马王爷”的三目神面具[10];崔峰提出:“陇南白马藏族‘池哥昼’源自于本民族图腾崇拜的某种可能”[11]。班运翔还认为,文县白马藏族各村寨跳“池哥昼”时所戴面具都是本部族图腾动物和“宗神”形象。“池哥昼”是用来驱邪镇鬼,保佑百姓平安的。从舞蹈动作和面具本身看,都有一种原始图腾的迹象[8]。

近四十年以来,国内学界对白马藏族面具舞文化面向界定的三种观点,均从不同层面揭示了面具舞的某一文化“断面”。这些“断面”却也表明:生存于“藏彝走廊”这一多元文化储存器中的面具舞,随着走廊族群流动与文化间的交流,面具舞在坚守白马藏族民族文化底色的同时,也受到了其他族群文化的浸染。不同时段的文化“断面”恰恰是族群流动与文化交流的历史写照,也是族群流动与文化交流在不同历史时段的文化沉积层的“碎片化”呈现。这些“断面”实际上恰恰证实白马藏族面具舞原本就以多元文化样态而存在,绝非学术“他者”所言的某一个具体、单一的文化面向而存在。由此可见,以某一个文化“断面”言说面具舞文化面向的“全貌”尚显单薄,且存在一些缺失和有待进一步探讨的问题。如图腾说的立论依据是西方人类学知识谱系之一的图腾理论。如平武县白马人认为,“曹盖”指的是黑熊,但黑熊是否与白马人存在着诚如西方人类学者所言的“亲缘关系”,尚需进一步探讨。事实上,作为原典文化的《山海经》所述清楚地表明:华夏先民对动物与人关系的思考更多地折射了中国人固有的“天人合一”之哲学理念。

二、白马藏族面具舞文化层的“蛋型”累进图景

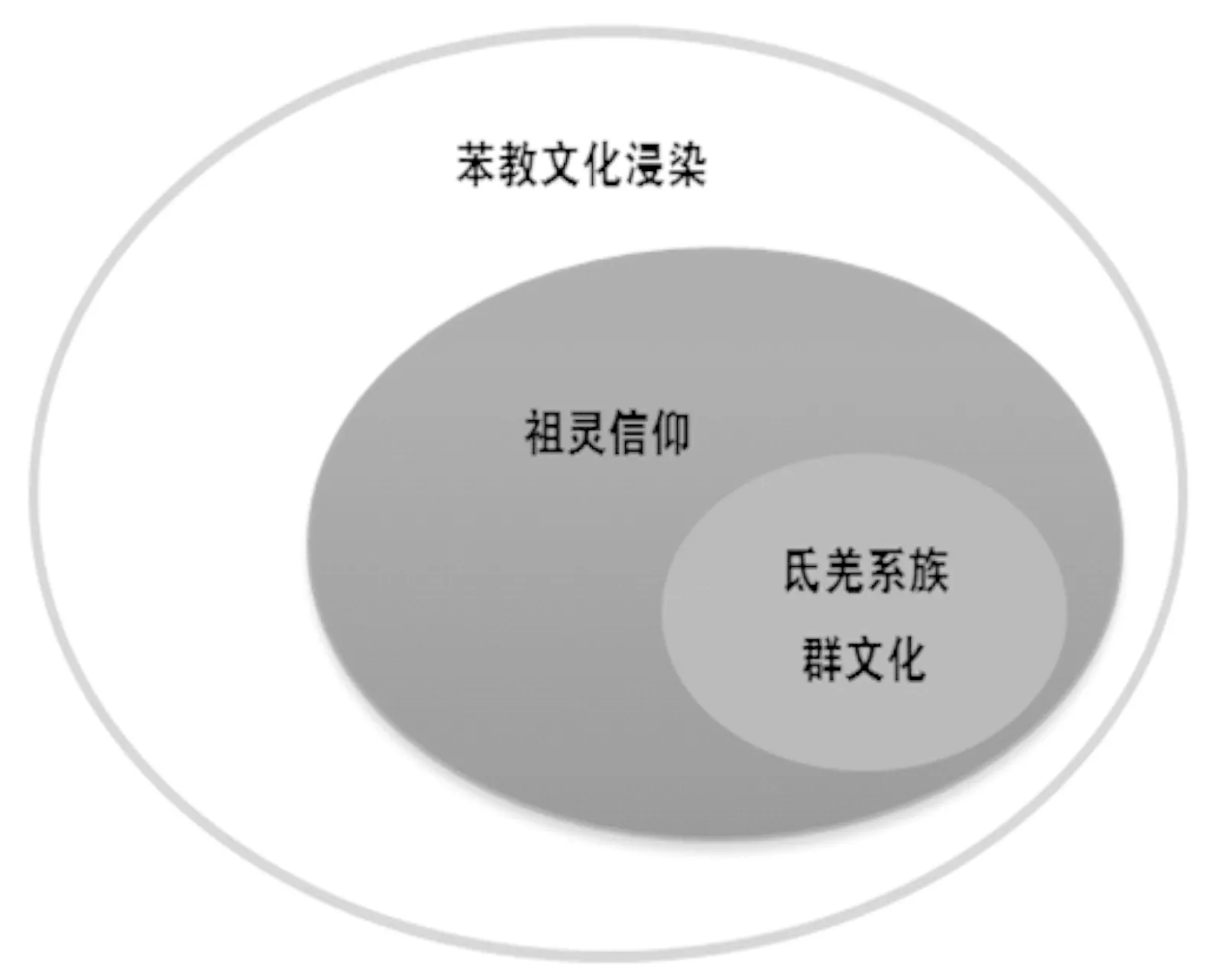

虽然前人的傩文化、苯教文化及图腾说尚不足以概全面具舞的文化全貌,但无可置疑的是,这三种各有所据的观点却从不同层面揭示了面具舞文化面向的某一个“断面”。倘把这些“断面”弥合起来,这些“断面”恰恰勾勒出:随着时空演进及“藏彝走廊”族群流动与文化交流,白马藏族面具舞文化面沉积成文化层,且这个文化层呈“蛋型”结构累进。

“蛋黄”氐羌系族群文化底色 在展演时间(岁首)、展演道具(面具)、展演的主要目的(祈福纳吉)等方面,白马藏族面具舞与古傩均极为“形似”。“形似”只能诚如扎嘎所言,“白马人的面具舞与古代中原地区的傩舞有一定的渊源关系”[5]。或者说面具舞在一定程度上受到古傩影响。前人论及“面具舞就是古傩文化遗存”的观点,看到了白马藏族面具舞与傩之间的“形似”,而忽略两者之间质的不同:傩属于礼乐文化,不仅具有“礼”的规范性,且“具有‘乡土中国’的宗法性特质”[12]42-55;而面具舞则缺乏傩具有的宗法特质。面具舞傩文化表征也表明:“华夏”与处在帝国边缘的“蛮夷”(白马藏族先民)之间的文化互动。如甘肃文县白马河赛科桥村寨“池哥昼”中的“秦州客”(见图1)祝词:“……秦州人拜年四季八拜大拜哩,今天给某大户拜个年:先说堂儿再说场儿,老的收拾牙叉骨,小的收拾连二干,女的收拾奶虎骨,司马权,司马权,秦州人拜年一只虎,文县人拜年一只狗,爷爷咣咣,奶奶咣咣,哦我叨,打场抓菜子吉利一场:一拜东方甲乙木,二拜南方丙丁火,三拜西方庚辛金,三拜北方壬癸水,五拜中央戊巳土,上打玉皇大帝张大姐,下打入地雪,左打左青龙,右打右白虎,前打前朱雀,后打后玄武……”③“甲乙木”“青龙”“白虎”“朱雀”及“玄武”更多反映了当地“池哥昼”深受汉文化影响;“池哥昼”中的“知玛”(见图2)④角色更多地隐喻了白马人对族群内婚制的坚守而非傩中的“傩母”。

图1 文县白马河赛科桥村寨秦州客

图2 文县白马河知玛

事实上,白马藏族《人种来源》记述:天神先派来了“一寸人”。一寸人……土耗子要咬他……慢慢死绝了。天老爷又派来了“立目人”。立目人太懒怠,不会种庄稼,又不学,天天坐着吃喝。身边能吃的东西都吃光了,立目人也渐渐地饿死了。天老爷又派下来“八尺人”……最后才来了我们现在的人[13]196-197。《人种来源》记述的“立目人”即“纵目”人,“立目人”的“纵目”与当下“池哥昼”中的“池哥”老大“纵目”得到了暗合。关于“池哥”“纵目”的文化渊源,学界有两种观点:一是“池哥”“纵目”可能是氐羌系族群标志[14];二是源自氐、羌系部族战神“刑天”之“雕题”遗俗。如王国基认为:“甘肃文县诸部为白马部,戴‘马王爷’的三目神面具。纵目三眼神源自氐、羌族战神‘形天’在断首之前所受黔刑之遗像”[15]。事实上不只是《人种来源》有“纵目”的记述,纳西族《创世纪》、彝族《查姆》《华阳国志·蜀志》及三星堆青铜面具均有“纵目”表述,这说明:生存于藏彝走廊的白马藏族先民、纳西族、彝族及古蜀人等族群共享了“纵目”这一地方性知识。透过这一共享的地方性知识,不难发现,氐羌系族群文化构成了白马藏族面具舞的文化底色。

“蛋清”祖灵信仰 文县白马人认为,“池”是“仇池国”中的“池”汉语音,“哥”是白马语“业哥”(老人),两者合起来组成“池哥”,称呼男“舍俄”(面具),意思为仇池国人的先人爷,即“白马老爷”;“池”音和白马语“则母,改母”中的“母”音,组合为“池母”称呼女“舍俄”(面具),意思为仇池国人的女先老人。“昼”音在白马语中是“跳”的意思。祭祀的时候,尊大英雄为祭祀中的“池哥”老大,尊贡献大的另外三个先老人分别为“池哥”老二、“池哥”老三和 “池哥”老四,还将贡献大的两位女先老人增列其中,刻了女性“舍俄”,即“池母”。祭祀的时候,请他们的灵魂附身,奔跳驱邪纳吉,保佑后人吉祥顺利[16]14-15。此外,文县白马人余流源讲,“很久以前,仇池国王让王子武都躲避战火,出走时头戴狰狞面具,潜逃到大山深处的白马人部落。在白马人的拥戴下,太子武都称王建国,施行善政,从此使得白马人以安居乐业。氐王武都六十多岁去世后,百姓思念不已。后来,为了纪念白马先祖生存的艰辛,便有了最早的白马面具舞池哥昼,又叫‘仇池昼’”。从白马人对“池哥昼”来源的地方性叙事中可见,年节期间村落语境中白马人借助祖先亡灵或部族英雄与众神一起祛除灾难、祈福纳吉是面具舞展演的核心价值所指。年节期间村落语境中面具舞文化展演的作用在于:对内,以祖先神灵或部族英雄之名强化着两省四县白马人的“根基性”族群认同;对外,以面具舞为符号坚守着族群的文化边界。而这一作用赖以发挥的基础是白马人对人死后的一种诗性思考——“人死曰鬼”,祖先即鬼,且是能够护佑后代的善鬼。面具舞的展演就是请来祖先与众神灵一起逐疫驱恶鬼,以确保来年生活美好。

“蛋壳”苯教文化浸染 目前,平武县厄里寨白马人跳“曹盖”时,均由“白该”、白莫主持,在祭祀神灵和驱鬼时都要念诵古藏文经书。“‘白莫’是白马藏人的原始宗教信仰,‘白莫’就是辛绕卜的早期苯教,‘曹盖’驱邪即是‘白莫’信仰的产物。”跳“曹盖”者头上还装饰布条与耗牛尾,身穿花长袍。在田地边缘跳神者必吹“龙角号”跳驱鬼龙舞。据说号声仿龙吟以驱鬼怪。寨头寨尾驱鬼,均要仍“朵玛”⑤。这些“碎片化”留存反映了平武县厄里寨白马人“曹盖”深受苯教文化影响。事实上据《旧唐书·吐蕃传》载:“大历十四年(779年)十月,吐蕃率南蛮众二十万来寇,一入茂州,过汶川及灌口;一入扶、文,过方维、白坝;一自黎、雅过邛峡关,连陷郡邑”⑥。由此史料可见,“安史之乱”后,唐王朝陇右边郡今甘肃省文县、四川省平武县一带白马氐、羌世居住地相继为吐蕃王朝所统治达百年之久。在这百年之中,吐蕃王朝的统治引起该地族群格局最为深刻的变化,无疑是聚居于文县、平武之部分氐羌系族群发生了不同程度的“土蕃化”[17]。尽管吐蕃王朝建立后,上层统治阶级极力推崇佛教,但这仅限于上层统治阶级内部,随着吐蕃大军东向扩张,苯教被吐蕃大军中信奉者传入白马人世居地(现四川平武、九寨沟及甘肃文县白马藏区)。苯教传入该地的最大影响就是白马藏族先民吸纳苯教文化因子。如九寨沟县勿角乡草地的““舞”即为一例。

综上所述,白马藏族面具舞是由多元历史文化层累而成[18],多元文化统一于面具舞这一载体,使面具舞文化图景呈现出典型的“蛋型”构造(见图3):居于“蛋黄”位置的是氐羌系部族文化底色,如“池哥昼”中的“池哥”“直目”;原生性宗教祖灵信仰居于“蛋清”位置;吸纳于藏族苯教文化元素居于“蛋壳”位置。尽管随着白马族群与其他族群的互动与融合及文化变迁,这种“蛋型”构造一直处于动态变化之中,但无论时空如何的转换,族群核心文化依然构成面具舞文化的底色,即处于“蛋黄”位置。村落语境中,年年、代代白马人在面具舞的展演中不断地诉说着“白马人之所以是白马人”的文化逻辑。

图3 白马藏族面具舞的“蛋型”文化图层

三、白马藏族面具舞文化面向再研究的理路转向

尽管前人的三种观点各有所据,但都明显存在一些缺失和有待进一步探讨的问题。这些缺失很大程度上是由记载白马藏族先民的史料匮乏及白马藏族有本民族语言,而无本民族文字所造成。从史料选取看,不难发现,目前学界形成的三种代表性观点,无论是傩文化说、苯教文化说,还是图腾说,其所依据的主要为汉文史料。所以,鉴于有关记载白马藏族先民的汉文史料严重匮乏,要在现有汉文史料的基础上对白马藏族面具舞文化属性研究取得新突破,显然困难。因此,笔者以为,欲将白马藏族面具舞的研究引向深入并得出较为清晰和准确的认识,至少需要在研究路径与视野上实现以下两个转变:

(一)由过去主要依据汉文史料探讨的途径转向主要依据来自田野的“地方性知识”与汉文史料及考古资料结合起来探讨的途径。

克利福德·格尔茨(Clifford·Geertz)认为,欲真正解读某个文化体系的“意指结构”,就要在研究中重视“文化持有者的内部眼界”,即“在不同的个案中,人类学家应该怎样使用原材料来创设一种与其文化持有者文化状况相吻合的确切的诠释”[19]73。如对“池哥”面具“纵目”符号探讨,赵逵夫与王国基选取汉文民族志史料来探讨“池哥”面具“纵目”符号的“意指结构”——“‘池哥’面具‘纵目’与形天神话有内在的渊源关系,源于古老氐族的雕题遗俗。”;而台湾学者鹿忆鹿在古蜀人、彝族、纳西族、独龙族、哈尼族、白马藏人等不同的个案中,使用“地方性知识”、民族志史料及三星堆青铜“纵目”面具等原材料创设了一种与文化持有者文化状况相吻合的确切的“氐羌系族群的标志”说,更具开放性。由此案例可以看出,一方面,地方性知识蕴含的有关“纵目”的历史信息,恰好弥补了汉文民族志史料与考古资料记载白马藏族先民历史之不足;另外一方面,纵观有关记载白马藏族先民的汉文史料多以华夏历史心性[20]书写作为“他者”的白马藏族先民。而地方性知识可以使得研究者以“文化持有者”的眼光重新审视作为“他者”的学术观点。因此,倘能对有关白马藏族的史诗、传说及相关的文化痕迹作充分关注与发掘,并与文献记载相互佐证,必会大大拓宽我们对白马藏族面具舞研究的思路与视野,并将白马藏族面具舞的探讨引向新的更深入、更具体的层面。

(二)研究视野由过去在族属框架内探讨面具舞的文化属性向在“藏彝走廊”语境中探讨面具舞的文化属性。

在民族识别背景下,研究者多选取面具舞的某一个文化断面来支撑其声称的族属说,无可厚非,但从长远看,在族属框架内探讨面具舞的文化属性的研究范式往往带有“先入为主”的先验色彩。在此范式下所得出的面具舞的文化属性,究其实质而言,依然是对白马人族属界定的某种逻辑延伸。问题是,应当如何突破这一研究范式?笔者认为,除研究路径转向外,尚需研究视野由过去在族属框架内来探讨白马藏族面具舞的文化属性向在“藏彝走廊”语境中探讨其文化属性。尽管上世纪八十年代前后费孝通先生提出的“藏彝走廊”这一民族学概念的初衷旨在解决西南少数民族的识别问题,但实际上,费孝通先生同时也指出了“藏彝走廊”这一空间的文化特征是“汉藏、彝藏接触的边界”[21]。石硕也认为,藏彝走廊中民族“边界”其实并不单单是一种线性或地理上的“边界”,对生活在“边界”地区的民族来说,更重要的内涵在于:它是不同民族之间接触互动、文化上相吸纳包容以及在心理和情感上彼此亲近和靠拢的“联系纽带”[22]。沿此思路,倘若把面具舞放在藏彝走廊这一历史文化空间里,通过白马藏族先民及其亲缘族群间的文化互动与融合之历史事实来审视面具舞之文化属性,这不仅能使研究者较为清晰和准确的认识到面具舞文化层的多文化渊源,也能有效地避免以往研究者在族属框架内研究白马藏族面具舞文化属性的“先验”色彩,并将白马藏族面具舞文化属性的探讨引向更深入、更具体的层面。

注释:

① 本文所言的“面具舞”具体形态包括:甘肃文县白马河及岷堡沟薛堡寨、堡子坪,四川省平武县白马乡及九寨沟县草地乡勿角等村寨的“池哥昼”(或“曹盖”);文县薛堡寨、堡子坪及四川省勿角等村寨的“麻昼”(或““舞”);文县薛堡寨的“甘昼”。

② 参见:徐学书《南坪“白马藏人”“十二相”祭祀舞探索——简论南坪“白马藏人”的族源》,西藏艺术研究,1988;李鉴踪《跳曹盖——一种古老的傩文化形态》,西藏民族学院学报,1993;李鉴踪《白马藏人的跳曹盖习俗研究》,天府新论,1994;于一《白马藏族“十二相”考略》,西南民族学院学报,1992。

③ 参见邱雷生,蒲向明. 陇南白马人民俗文化研究(故事卷)[M].兰州:甘肃人民出版社,2011.P267-269.

④ “知玛”:传说很久以前,白马峪一户白马人家有四弟兄、两个媳妇和一个小妹去云游。在云游过程中,小妹爱上了四川小伙,但哥嫂用白马人不准与外族通婚的族规坚决反对。两人执意结为夫妻,第二年生了一个儿子。后来,白马人为了纪念这几位云游天下的白马弟兄家人,四弟兄叫“池哥”,两个媳妇叫“池母”,白马姑娘和四川小伙子叫“知玛”,还有个小孩,叫“猴娃子”,扮成丑角,教育白马人不应与外族通婚。(参见:刘启舒.陇南白马人民俗文化研究(故事卷)[M].兰州:甘肃人民出版社,2010.P12)

⑤ 朵玛:四川本波教民间法事活动中对死者献祭的祭品。

⑥ 一说,“南蛮众十万”(见苏晋仁,萧鍊子.册府元龟·吐蕃史料校证[M].成都:四川民族出版社,1981.P207)。

[1] 平武县县志编纂委员会编.平武县志[Z].成都:四川科学技术出版社,1997.

[2] 孙宏开.再论西南民族走廊地区的语言及其相关问题[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2013,(6).

[3] 蒲向明.论陇南白马藏族傩舞戏的文化层累现象[J].中南民族大学学报,2011,(2).

[4] 孔含鑫,麻国钧.“撮泰吉”与“跳曹盖”之比较研究[J].四川戏剧,2015,(9).

[5] 扎嘎.白马人的面具舞[J].历史知识,1984,(2).

[6] 王家祐.白马藏人的宗教信仰[J].西藏研究,1982,(2).

[7] 姚安.文县铁楼白马藏族民俗情况调查[J].甘肃民族研究,1986,(4).

[8] 班运翔.白马藏族舞蹈生态探微[J].西北民族研究,2013,(2).

[9] 格桑卓玛.白马藏族信仰与神灵体系的田野考察[J].中国藏学, 2015,(2).

[10] 王国基.试述白马人的面具舞与广汉三星堆傩祭仪式关系[J].西羌文化,2003,(1).

[11] 崔峰.白马人“池哥昼”的原始崇拜和历史渊源[J].北方民族大学学报,2009,(5).

[12] 曲六乙,钱茀.东方傩文化概论[M].太原:山西教育出版社,2006.

[13] 邱正宝,张金生,毛树林.陇南白马人民俗文化研究(调查资料卷)[G].兰州:甘肃人民出版社,2009.

[14] 鹿忆鹿.眼睛的神话——从彝族的一目神话、直目神话谈起[J].民族艺术,2002,(3).

[15] 王国基.白马人傩祭舞蹈三目神面具之源[J].阿坝师范高等专科学校,2005,(2).

[16] 张金生,等. 陇南白马人民俗文化研究(故事卷续)[M].兰州:甘肃人民出版社,2014.

[17] 杨铭.试论唐代西北诸族的“吐蕃化”及其历史影响[J].民族研究,2010,(4).

[18] 费孝通.谈深入开展民族调查问题[J].中南民族学院学报,1982,(3).

[19] [美]克利福德·吉尔兹.地方性知识——阐释人类学论文集[M].王海龙,等译,北京:中央编译出版社,2000.

[20] 王明珂.历史事实、历史记忆与历史心性[J].历史研究,2001,(5).

[21] 费孝通.关于我国民族的识别问题[J].中国社会科学,1981,(1).

[22] 石硕.藏彝走廊历史上的民族流动[J].民族研究,2014,(1).