渤海X油田聚驱后不同化学驱注入段塞优选及剩余油分布研究

2018-03-26王欣然张俊廷

王 刚,刘 斌,王欣然,张 伟,张俊廷

(中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津塘沽 300452)

渤海X油田自2008年实施聚合物驱以来,注聚规模不断扩大,目前注聚井已达到24口,累积增油量超过240×104m3,采出程度增加2.62个百分点,吨聚增油达到53 m3,聚合物驱油效果较为显著。但含水达到最低点后,含水上升速度也较快,吸水剖面反转现象严重,若继续注聚,开发效果和经济效益较差。因此,本文根据油田地质油藏特征和开发状况,应用三层非均质平面物理模型进行不同类型化学驱驱替实验[1–5],研究不同类型化学驱的驱替效果,优选该区块聚驱后的合理化学驱注入方式,应用电极采集系统检测化学驱后各层剩余油饱和度,对比不同驱替方式的各层开发效果[6–9]。

1 实验部分

1.1 实验设备

实验设备主要包括 BROOKFIELD DV–II+Pro型布氏黏度计;WCJ–801型控温磁力搅拌器;SG83–1双联自控恒温箱;平流泵;中间容器;自制电极数据采集系统。

1.2 药剂及油水

聚合物均为现场提供的部分水解聚丙烯酰胺,高分子聚合物的相对分子量为 2 500万,表面活性剂为DB–3非离子型表面活性剂。

实验用油为现场脱水脱气原油与煤油按一定比例配制而成的模拟油,65 ℃条件下黏度为45 mPa·s。聚合物和表活剂母液使用现场污水和不同矿化度的模拟水配制,并用现场污水稀释到实验方案所要求的浓度。

1.3 实验模型

层内纵向三层非均质(正韵律)高孔岩心模型,尺寸为30 cm×30 cm×4.5 cm,高、中、低三层的气测渗透率分别为 3 000×10-3μm2,900×10-3μm2,500×10-3μm2,渗透率变异系0.78,孔隙度为32%,采用边部一注一采的五点井网。为测量化学驱后各层的剩余油饱和度,在平板模型每层均匀排布36对电极,共108对。

1.4 实验方案

根据渤海X油田实际注聚方案,设计实验方案见表1。

1.5 实验步骤

①用真空泵对岩心进行抽空(4个小时),饱和过滤的现场污水,测定孔隙体积,计算孔隙度;②将模型放置在65 ℃恒温箱内数小时达到老化的目的;③饱和油,模拟原始地层状态,测定饱和油体积,计算原始含油饱和度;④按照实验各试剂的配制要求,精确配制所需二元体系;⑤根据实验方案开展驱油实验,直至达到实验要求。

2 实验结果分析

2.1 不同实验方案采收率对比

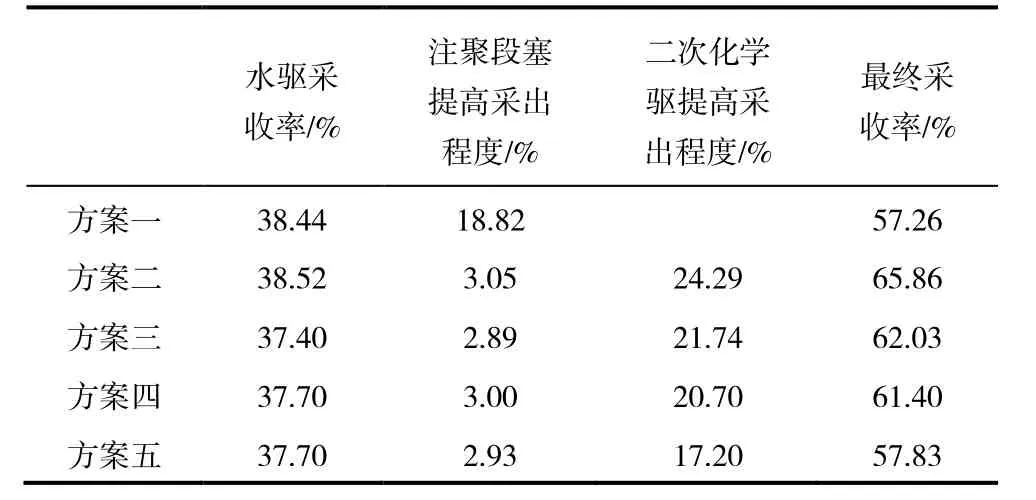

由表2可以看出,方案二聚驱后提高采出程度最高,为24.29%,最终采收率为65.86%;方案三聚驱后提高采出程度次之,为21.74%,最终采收率为62.03%。

表2 五个方案采收率对比

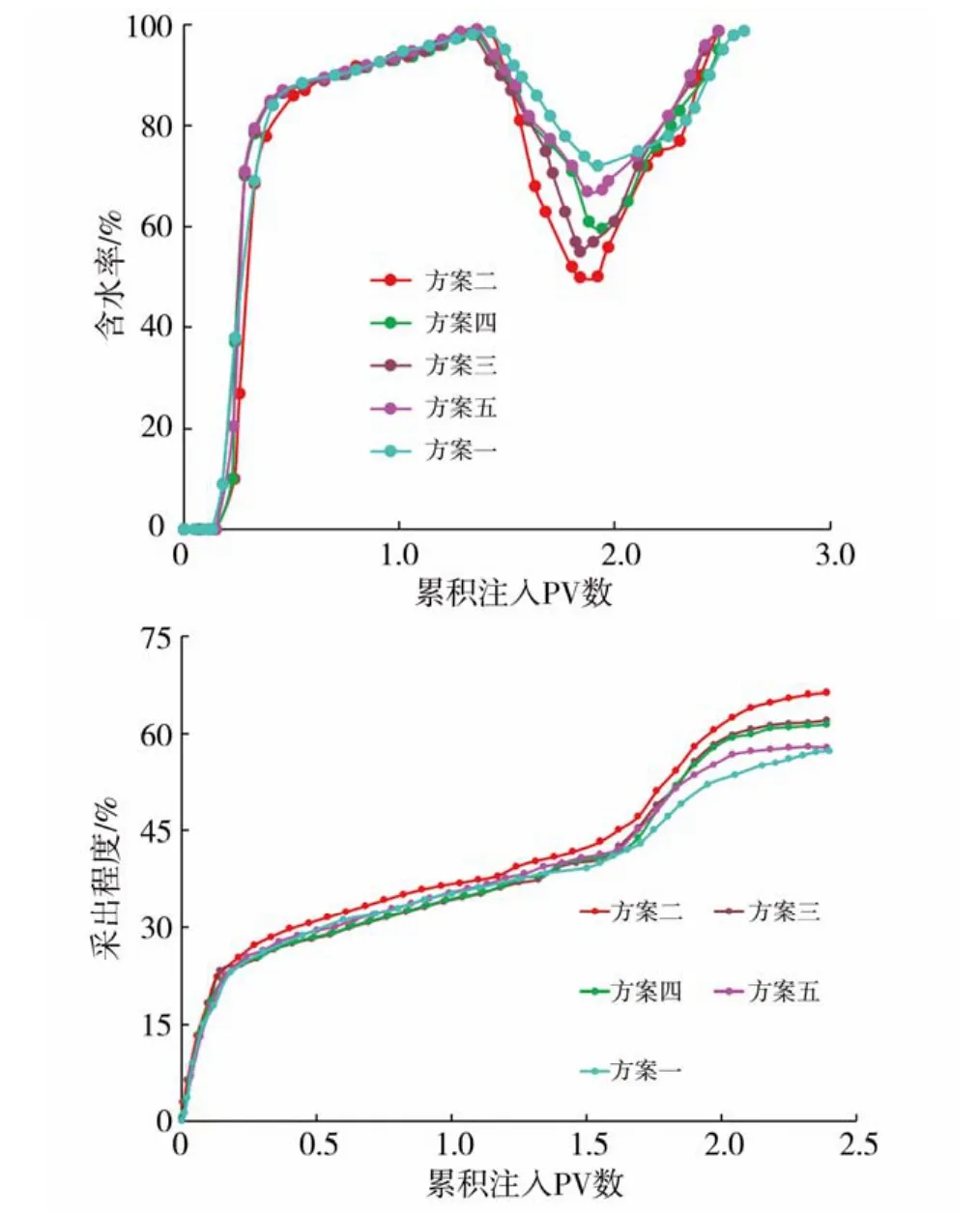

由图1可见,方案一注入0.65 PV聚合物开发效果最差,含水最低点为 73.3%,在聚驱一段时间后,含水率逐渐上升,再持续注入聚合物段塞提高驱油效率幅度不大。聚驱后注入聚合物或二元驱段塞,含水率都有所下降,因水驱对低渗透层动用效果比较差,随着聚合物或二元体系的注入,改善了吸水剖面。方案二的含水率降低程度最大,最低点含水率为49.6%,转注水后含水率上升也较慢,说明二元体系进入了低渗透层,提高了对低渗透层的动用程度,使整体受效时间提前,而且达到最低点的时间也较其他方案早。方案三驱含水率最低点为54.9%,虽然聚驱后注二元体系起到了降水增油效果,但方案三抗稀释及扩大波及体积作用要低于方案二,且表面活性剂质量分数也较低,在地层中容易被带负电的地层所吸附,使活性剂质量分数大大降低,不能很好降低油水界面张力,故含水率上升较快。方案四和方案五,都能使含水率降低到70%以内,起到了扩大波及体积、调整吸水剖面的作用,但没有表面活性剂降低油水界面张力的作用,部分波及区域内的剩余油不能完全被驱出,聚合物作用到一定程度后,含水率上升也越快,说明聚驱后只提高驱替剂黏度,而降水效果并不好。

图1 各方案累积注入PV数与含水率、采出程度关系

综上所述,高含水期进一步提高采收率,应在扩大波及体积基础上降低界面张力。本次实验中方案二降水效果最好,见效时间早,作用时间长。

2.2 各层剩余油饱和度分布

根据上述实验结果,方案二及方案三在聚驱后提高采出程度幅度较其他方案高,驱油效果好。因此,以方案一为参照方案,利用油水前缘监测系统绘制方案一、方案二及方案三结束时剩余油饱和度分布图,描述波及体积及油水前缘运移情况,分析驱油效果,细化各层含油饱和度变化。

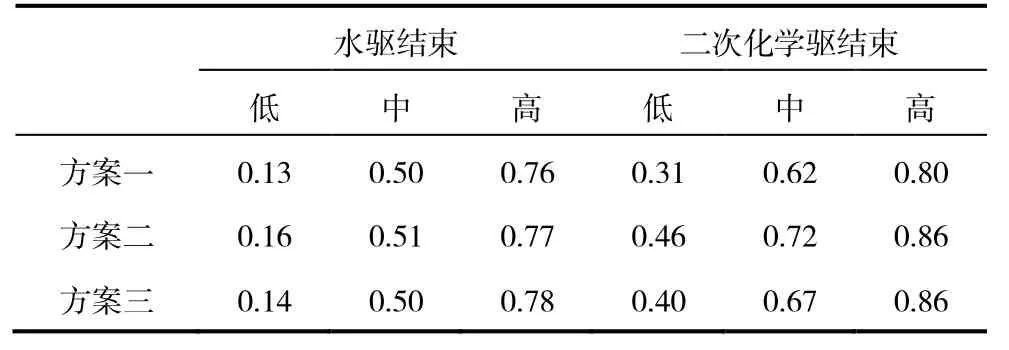

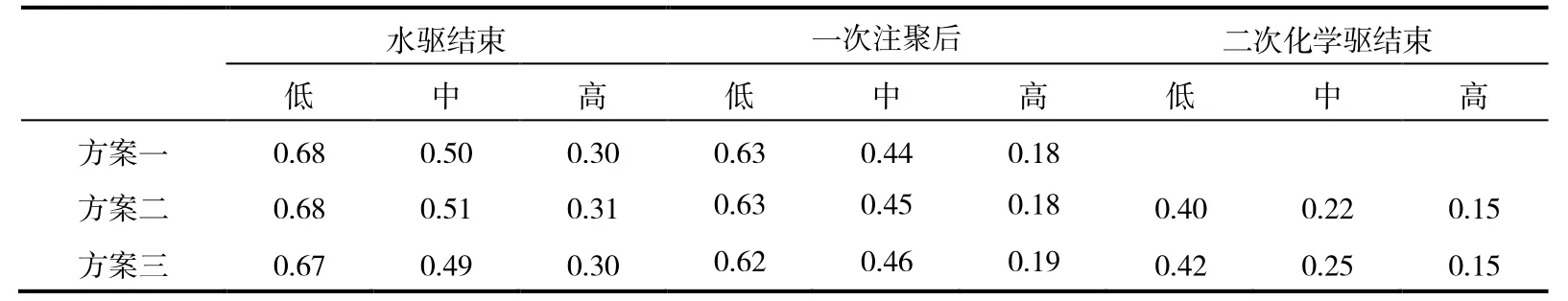

以岩电理论阿尔奇公式为基础,建立电阻率和孔隙度及含水率、饱和度等岩电参数之间的关系,通过电阻采集装置,得到每层电阻值,再折算获得每层的平均含油饱和度值。实验测得的各层波及系数和平均含油饱和度分别见表3、表4。

可以看出,和聚合物驱相比,聚表二元复合驱各层波及系数及含油饱和度较水驱结束时有不同程度的变化,高渗层波及系数较水驱结束时增大 0.09左右,说明经过大量水洗作用后,该层波及系数已达到较高程度;含油饱和度较水驱结束时,由 0.31左右下降至0.15左右,表明聚表二元驱在高渗层主要发挥提高驱油效率的作用。中、低渗层波及体积较水驱结束时分别提高0.20左右和0.30左右,含油饱和度较聚驱结束时分别下降 0.23左右和 0.34左右,表明聚表二元复合驱对中、低渗层在扩大波及体积的同时,也提高了驱油效率。

方案二与方案三相比,前者的二元段塞提高黏度扩大波及体积作用要好于后者,且各层剩余油饱和度也要低于后者,说明对于非均质程度较大的油藏,应该适当提高聚合物浓度和表面活性剂质量分数。

由表4可以看出,和聚合物驱相比,聚表二元复合驱开发效果更好,对中低渗透油藏波及体积更大,各层剩余油饱和度均有不同程度降低,中低渗透油层剩余油降低幅度更大,说明聚表二元复合驱能够改善中低渗透油层的开发效果。

表3 聚合物驱与二次化学驱各阶段各层波及系数

表4 聚合物驱与二次化学驱各阶段各层平均含油饱和度

3 结论

(1)通过层状非均质模型驱油实验进行了聚表二元驱注入参数的优选,优选的段塞注入方式为:0.1 PV(0.25%表面活性剂,2 000 mg/L聚合物)+0.3 PV(0.2%表面活性剂,1 500 mg/L聚合物),优选的聚表二元驱段塞注入方式能够比聚合物驱提高采收率8.6%。

(2)和聚合物驱相比,聚表二元复合驱后,中、低渗层波及体积分别提高0.20左右和0.3左右,含油饱和度分别下降0.23左右和0.34左右,表明聚表二元复合驱对中、低渗层在扩大了吸水面积的同时,也提高了驱油效率。

[1] 王荣健,薛宝庆,卢祥国,等. 聚/表二元复合体系配方优选及其驱油效果评价[J]. 油田化学,2015,32(1):108–113.

[2] 李孟涛. 聚合物/表活剂二元复合驱室内实验驱油研究[D]. 黑龙江大庆:大庆石油学院,2003:25–28.

[3] 吴文祥,张玉丰,胡锦强. 聚合物及表面活性剂二元复合体系驱油物理模拟实验[J]. 大庆石油学院学报,2003,29(6):98–100.

[4] 王刚. 粘弹性无碱二元驱油体系提高采收率机理研究[D]. 黑龙江大庆:大庆石油学院,2009:92–125.

[5] 夏惠芬,蒋莹,王刚. 聚驱后聚表二元复合体系提高残余油采收率研究[J]. 西安石油大学学报:自然科学版,2010,25(1):45–49.

[6] 刘斌,李云鹏,周海燕,等. 二元复合体系稳定性室内研究[J]. 科学技术与工程,2016, 16(30):210–215.

[7] 王荣健,卢祥国,牛丽伟,等. 大庆油田萨北开发区二类油层二元复合驱技术研究[J]. 海洋石油,2009,29(3):57–62.

[8] 牛丽伟,卢祥国. 二类油层二元复合体系性能评价及其机理[J]. 大庆石油学院学报,2009,33(4):44–52.

[9] 刘斌,张玉梅,张汶,等. 层内纵向非均质性对稠油油藏剩余油分布的影响研究[J]. 科学技术与工程,2015,15(26):161–164.