古代伊斯兰世界的纺织装饰艺术初探

2018-03-25杨静

杨静

公元七世纪初,穆罕默德在麦加的希拉山上悟道,后以先知和天使的身份在麦加传道,并将神传给自己的意志如实口传,后来汇集成一部经典,称之为《古兰经》。在传道的过程中由于受到重重阻碍,穆罕默德与信徒于622年9月24日出走麦地那。在麦地那与其他人的较量中,穆罕默德所带领的信徒们以严守纪律、为道牺牲的精神屡战屡胜,逐渐实现了伊斯兰教的阿拉伯化。穆罕默德以一己之力将散漫的阿拉伯半岛的阿拉比亚人团结起来。在他之后四任哈里发时期,尽管信徒们拥有满满的精神财富,但物质上却依旧贫穷。于是,阿拉伯人向东出征将萨珊波斯帝国消灭,向北震动了拜占庭帝国的基础。阿拉伯人的出征,到占领西班牙而登峰造极,成为中世纪开端的里程碑[1]。伊斯兰,从一个宗教名称,变成一个国家的名称,最后变成一种文化和文明的名称。

伊斯兰教奉安拉为唯一的神,它全知全能、无形无相又无处不在,所以在伊斯兰世界里,偶像崇拜是最不可饶恕的罪恶,而形象创造就成为伊斯兰艺术中的一大禁区。于是,植物花卉与几何图案成为伊斯兰艺术中的主题,并朝着象征性与装饰性方向不断发展。高度装饰性、具有宇宙观的装饰图案给伊斯兰世界带来了与众不同的文化艺术。本文所要讨论的伊斯兰纺织品装饰艺术从时间上讲主要以10-17世纪的为主,由于纺织品不易保存的特点,更早一些的纺织品没有实物做依据。从地理范围来说,涉及完全伊斯兰化的埃及叙利亚一带的法蒂玛王朝(Fatimid Caliphate,909-1171年)、马穆鲁克王朝(Mamluk Sultanate,1250-1517年);伊朗伊拉克一带的萨法维王朝((Safavid Dynasty,1501-1736年)、东地中海的奥斯曼帝国(Ottoman Empire,1299-1922/1923年)和印度的莫卧尔帝国(Mughal Empire,1526-1857年)。

一、古代埃及伊斯兰时期的纺织品

(一)法蒂玛王朝

伊斯兰教徒在征服波斯、叙利亚和埃及的时候,让阿拉伯人与当地的纺织工匠们有了亲密的接触。其实,在阿拉伯人到来之前,埃及的科普特人使用未染色的亚麻布和染色的羊毛织成的挂毯已经有了一定的声誉。同时,萨珊波斯的纺织工匠们依旧偏爱自阿契美尼德王朝时期就喜爱的主题纹饰,如狩猎场景、动物图案等。在伊斯兰的早期,受到埃及、波斯本土纺织图案与技艺的影响,这些穆斯林的工匠们仿照他们的技艺与审美趋向制作纺织品,一直到了10世纪左右,真正的伊斯兰艺术风格才逐渐形成。因此,早期的伊斯兰纺织品很难界定产自何地,除非纺织品上有确切的文字线索。

埃及阿拉伯时期的纺织品已经在不同的地方被发现。一部分来自El-Azam,临近艾斯尤特(Assiut)的地方,其他来自艾赫米姆镇(Akhmim)周边,还有一些来自福斯塔特(Fustat,阿拉伯人在埃及的第一个聚居地,古代贸易路线上的重要据点)。由于埃及的科普特人(阿拉伯人对阿拉伯化的埃及人的称呼,多为古埃及人的直系后代)有将纺织品包裹逝者下葬的习俗,而埃及干燥的气候使得纺织品得以留存。伊斯兰文化影响之前的科普特人纺织装饰纹样受到了埃及本土、罗马、萨珊波斯的影响。他们在材质上偏爱亚麻,尽管法蒂玛时期埃及开始了养蚕,但是对于亚麻的喜爱并没有受到任何影响,而亚麻更是法蒂玛时期主要的经济作物。埃及人在大约一两万年前,就开始了在尼罗河谷地种植亚麻。据希罗多德在《历史》中提到,当时的埃及宗教禁止穿戴使用动物纤维制作的衣物,因此,埃及的亚麻工业占据了十分重要的地位,而亚麻质地的纺织品在埃及人的生活中更是十分普遍。

亚麻埃及的纺织装饰风格与技艺在公元6-7世纪已经较成熟。纺织品色彩以红色、蓝色、黄色、绿色、紫色、黑色和棕色为主,这些颜色取自于茜草、靛蓝、藏红花、骨螺(可提炼出蓝紫色的染料,是腓尼基人的重要贸易商品)和胭脂虫等。最早使用的织机是卧织机(High-warp looms ),后来又引进了立经式织机(High-warp looms)。多数的埃及阿拉伯时期的纺织品以丝做纬纱,以亚麻做经纱,对经纱进行染色,从而织出装饰图案。色彩的使用和图案具有强烈的程式化特点,纺织品上常会伴有库法体。这种装饰艺术风格往后延续了很长时间。

图1、Tiraz片段,织锦编织,11世纪,埃及法蒂玛王朝,美国大都会博物馆

图2、木模版印花亚麻布,13-14世纪,埃及马穆鲁克,美国克里夫兰博物馆

到10世纪末,法蒂玛中期的纺织风格已经逐渐摆脱传统的科普特图案。纺织品上流行以成排或成对的动物作为主题图案(图1),或者单独成排夹杂装饰图案,或者将动物织入椭圆或菱形的徽章式框架里。这个时候的图案轮廓相对于前期变得圆润、优美,色调也更为柔和。这件纺织品残片从图案的精致度上来看,应该属级别很高的外交礼物。织品上的对立成双的动物图案模式与萨珊波斯有着亲缘关系,织布业本来是科普特埃及的民族工业,而那时也受到伊朗式样,特别是萨珊波斯式样的影响,我们在法蒂玛王朝的织品中发现许多动物,具有传统的和纹章学的姿态[2]。11世纪的法蒂玛王朝的纺织品装饰艺术风格延续前期的模式发展,但是织品上常出现的棱角分明的库法体被相对圆润的纳斯赫体(al-Naskhi)代替,而颜色也开始变淡,有时织品的底色会以蓝色为主色调。到了12世纪的时候,纳斯赫字体与阿拉伯花糅合在一起,作为装饰背景出现,而非早期的单独出现。

(二)马穆鲁克王朝

取代法蒂玛王朝的是短暂的阿尤布王朝(Ayyubid Dynasty,1171-1250/1260年),阿尤布王朝的纺织品基本还是在承继法蒂玛时期的装饰风格与技艺外,从纺织实物上看,阿拉伯库法字体的下面常以棕叶饰做底。马穆鲁克时期的纺织品中有一类垂直或者水平条纹式的图案比较流行,带状的装饰带里编织奔跑的动物和植物的设计被认为与阿尤布王朝的装饰具有很高的相似性。

马穆鲁克王朝的建立阻止了蒙古掠夺者的向前推进,否则蒙古人会改变历史的全部进程以及西亚和埃及的文化,这也变相保护了埃及地区的文化与政治制作得以连续存在下去。尽管马穆鲁克王朝的人口成分由一群无文化的奴隶构成,但是他们对艺术的鉴赏力并不比其他地方的逊色。马穆鲁克早期时候,埃及的经济继续保持平稳发展,工艺水平也有了提高与改进。经济的发展促进了不同地区贸易的交换,当时的马穆鲁克埃及与基督教欧洲、印度洋沿岸直至东南亚和中国之间都有贸易合作,而埃及的过境转运是其主要内容。利润丰厚的纺织品贸易活动使得除了开罗之外的地中海东部省份的经济活力也迅速恢复。马穆鲁克的金属制品和纺织业是其支柱产业,马穆鲁克是13-15世纪出口面料的最大经济体之一。由于中国(元朝)、西班牙(纳斯尔王朝)、叙利亚、埃及、伊朗等地频繁的国际贸易交流,有一些图案和制作方法互相模仿,13-15世纪期间流行的丝织品竟然形成了一种所谓的“国际风格”。这也说明了装饰图案作为一种视觉呈现形式,更能体现不同艺术在互相交流的过程中所展示的包容性与活泛性特点。

印度的木模板印花技术对马穆鲁克时期的纺织品产生了明显的影响。不同的是印度流行的是印花棉花,而埃及是把图案印在亚麻的底布上。克里夫兰博物馆有一件木模版印花亚麻布残片(图2),它上面的图案可能模仿了当时的埃及丝绸上的图案。每一个玫瑰花图案的中心是一个缩写的马穆鲁克官员名字。玫瑰花形之间是双层描边的六芒星,六芒星的内部是两个同心圆,同心圆的里面有太阳和月亮的图案。六芒星的六个凹槽之间是月亮形状,六芒星之间是中国佛教中的盘长图案,这也许印证了当时的蒙古帝国对埃及文化的影响。中世纪伟大的穆斯林学者、旅行家伊本·巴图塔(Ibn Battuta,1304-1377年)在其著作《伊本·巴图塔的旅行》中(The Travels of Ibn Battutah)记载,埃及的出土的印花纺织品与印度的印花方法和图案相似度很高,有可能这些印花纺织品是在印度进行来样加工,也有可能是印度本土的工匠由于利益关系而对印度的印花工艺及图案进行的模仿。

图3、马穆鲁克地毯,16世纪中期,美国波士顿美术博物馆

图4、木模版印花纺织片段,伊朗或者伊拉克,塞尔柱克王朝,10-11世纪,美国大都会艺术博物馆

马穆鲁克王朝虽然在政治上穷兵黩武,但是对艺术却政策开明,使得埃及的伊斯兰艺术在阿尤布王朝和马穆鲁克王朝时期发展到顶峰。埃及的伊斯兰时期,与喜爱纯几何的波斯人相比而言,埃及人更喜欢使用星形、多边形对纺织品进行装饰,特别是地毯图案(图3)更是如此。这个时期的地毯图案共同点是中央一个大徽章图案作为视觉中心,周围附带一些小徽章或者几何图案,整体来看,犹如棋盘格。传统的马穆鲁克地毯的空间设计也让许多的学者联想到同时代的大理石小道,这种构图与15世纪马穆鲁克手稿的卷首地毯插图极为相似。马穆鲁克地毯色彩对比较鲜明,其中偏爱樱桃红。自奥斯曼人征服叙利亚和埃及以后,马穆鲁克王朝的工艺美术,几乎是全线步入衰落的进程。这里的纺织工人被奥斯曼苏丹带到了君士坦丁堡,为奥斯曼时期纺织行业的发展做出了贡献。

二、古代伊朗伊斯兰时期的纺织品

伊朗的伊斯兰化指伊朗人被阿拉伯人征服后,伊朗人自愿加入或被迫皈依伊斯兰教,使伊朗文化、生活等带有伊斯兰意识形态的过程。阿拉伯人对伊朗的入侵既是毁灭性的灾难,同时也是创造力迸发的催化剂。在伊斯兰文明形成的过程中,伊朗做出的贡献至少与它获得的东西一样多。从萨珊时期的伊朗到伊斯兰化的伊朗,应当被视为是传承和转变的一个重要阶段[3]。637年6月,卡迪西亚战役以萨珊波斯的惨败而告终,军事上的失败,使得波斯首都泰西封暴露在阿拉伯人的面前,并被阿拉伯人洗劫一空。波斯国王伊嗣埃三世(Yazdegerd III,又译为亚兹德吉尔德,634-651在位)和部分萨珊贵族及军队逃亡伊朗高原。651年,伊嗣埃三世在木鹿(Merv)被一个图财害命的磨坊主杀死,至此萨珊波斯结束。波斯的伊斯兰化自7世纪被征服开始,约经历了2个世纪的漫长过程,到9世纪后期才大体完成,至此,伊朗开始处于阿拔斯王朝哈里发的统治之下,而伊朗人和伊朗文化的影响在伊斯兰世界稳步上升。伊朗高原及中亚一带形成了几个独立自主的波斯-伊斯兰王朝和国家。重要的几个有塔希尔王朝(Tahirid Dynasty,821-873年)、萨法尔王朝(Saffarid Dynasty,861-1003年)、白益王朝(Buyid Dynasty,934-1026年)、萨曼帝国(Samanid Empire,819-999年),后三个在宗教方面已经是彻底的伊斯兰化了。有一点值得注意的是,阿拉伯军队的入侵,推翻的是萨珊波斯王朝,而不是伊朗民族。被消灭的是浅层的伊朗国家的实力(一个政权的消失),而不是不断发展的根深蒂固的深层的文化与精神力量[4]。从表面看,波斯人是被征服者,但从文化上看,正是由于阿拉伯人的入侵,才使得波斯文化的影响往四周扩散开来。

(一)萨法维王朝之前

阿拔斯哈里发的兴盛时期,帝国版图辽阔,人们开始对生活的品质有了要求。于是一些贸易路线逐渐繁荣起来,这些穆斯林商人也开始向中亚迈进。据阿拉伯文献记载,他们远在阿拔斯王朝第二任哈里发曼苏尔的时代,就从巴士拉到达了中国[5]。10世纪的时候,里海变成了通商场所,波斯靠近里海的一些城市,以及中亚的撒马尔罕、布哈拉等城市均成为贸易重镇,商人们在这里贩卖棉织品、毛织品、椰枣、蔗糖等。从发现的纺织品残片来看,波斯伊斯兰化早期的纺织品中,那些动物图案无疑是受到了萨珊波斯艺术的影响。到了10-11世纪的时候,传统的萨珊波斯的一些纺织图案上开始有了阿拉伯花、棕叶饰等的同时,一些传统的动物图案如格里芬、对兽图案等继续使用。直到12世纪,波斯地区的装饰风格发生了明显的变化,影响一方面是来自美索不达米亚及叙利亚地区,另一方面来自塞尔柱人[6]。

塞尔柱人是突厥民族的一支,11世纪的塞尔柱帝国(Seljuq Empire,1037-1194年)囊括了伊朗、伊拉克、高加索、小亚细亚大部及叙利亚(包括巴勒斯坦)等地。马利克沙(Malik-Shah I)在位时(1072-1092年)是塞尔柱帝国极盛时期。这件印有狮子图案(图4)的织物制作于伊朗或者伊拉克地区。狮子图案是塞尔柱王朝非常流行的一个装饰主题。在伊朗古代艺术文化中,没有哪个图案能像狮子图案一样占据了波斯人心中那块最重要的位置。自阿契美尼德王朝时期,波斯人就将狮子的形象运用于建筑、纺织品、钱币、金银器、珠宝等几乎一切形式的艺术中。狮子的形象被样式多样、奢华的装饰艺术不断地重复使用,逐渐塑造出狮子在这个国家中的普遍被人认同的形象。而狮子的形象也被不断的诠释和创新,后来在多元文化的交往中,又与佛教、道教、基督教等其他宗教的内容联系在一起,在接下来的几个世纪里,从丝绸之路的西端传到了中国、日本,变成丝绸之路上高度流行的一种文化艺术现象[7]。这件织物上的狮子站在黑色为底的正方形的徽章里,徽章的边缘以连珠纹做装饰,狮子图案作为单独的主题图案出现,在伊斯兰时期的伊朗不多见。

图5、莱拉与玛吉努野外相见,16世纪晚期-17世纪初,美国波士顿艺术博物馆

蒙古人的到来,给伊朗造成的破坏和混乱还是巨大的,包括丝绸在内的手工业几乎毁于一旦,但是也有值得肯定的地方。波斯-伊斯兰文化的某些方面在这个时期也是比较繁荣的,如在蒙古人的资助下,伊朗创作出一些精美的插图手稿,建立了一些伟大的建筑。他们的入侵改变了伊朗种族的成分和人口的分布;从根本上改变了伊朗的经济和社会生活,提高了部落居民和部落政治的重要性[8]。蒙古人最终被这文化所征服,14-15世纪的帖木儿王朝统治者在当时的首都赫拉特鼓励丝绸生产。这些改变也为后来的萨法维时期伊朗的纺织艺术达到其发展的顶峰时期埋下了伏笔。

(二)萨法维王朝

萨法维时期是伊朗纺织历史上的辉煌时期,从艺术的角度来说,波斯地毯与缎面达到了纺织艺术的顶峰。此外,萨法维还生产了相当数量的具有重复花卉图案的优秀丝织品[9]。它的辉煌受益于古波斯的文化积淀与多民族的游牧部落的贡献。国王沙阿·塔赫马斯普一世(Shah Tahmasp I,1524-1576年在位)和沙阿·阿巴斯一世(Abbas I the Great,1587-1629年在位)对纺织行业也颇为支持。同时,航海贸易将世界多个地域连成了一个网络,给不同地域的文化搭建了一个互相交流、融合的机会。萨法维时期的纺织品与同时期的奥斯曼和莫卧尔王朝相比,更显地域性特点[10]。

塔赫马斯普一世和阿巴斯一世对细密画十分喜爱,这体现在纺织品上就是对叙事图案的偏爱。狩猎活动、文学作品中的爱情故事,以及对天堂的描述等素材都在纺织品上有所体现。莱拉和玛吉努(Layla and Majnun)的故事就犹如伊朗版的“梁山伯与祝英台”。纺织品上的图案(图5)就传颂了他们的爱情故事,通过锦缎技术来表达他们的故事是他们认为最好的方式。玛吉努作为波斯文学中最具有辨识度的人物之一,其在丝织物上的形象通常表现为被野兽所包围,而象征莱拉的鹿分布四周,玛吉努衣衫褴褛、蓬头垢面,脸上满是哀伤,图中由骆驼驮着的轿子中是莱拉,她的头歪向一边,伸出手臂,指向她的爱人。这件丝织品的设计师是亚兹德的吉亚斯·阿老-丁·阿里(Ghiyath al-Din Ali of Yazd),他是萨法维宫廷最杰出的艺术家之一,一些贵族以穿他设计的布料为荣[11]。

波斯地毯是伊朗著名的手工业之一,它的手工打结编织技术是在11世纪的时候,由塞尔柱人带来的。16世纪是波斯地毯发展的黄金时期,这时手工地毯编织工艺经过充分发展而日臻完美。萨法维时期涌现出许多手工编织中心,如大不里士(Tabriz)、卡曼(克尔曼,Kirman)、伊斯法罕(Isfahan)、马什哈德(Mashhad)和卡尚(Kashan)等地都非常著名。在17世纪末期,特别是18世纪中叶的时候,由于战争的频发,萨法维王朝政治动荡,地毯的商业需求也渐渐下降。萨法维时期最负盛名的地毯是一对阿尔达比勒地毯(The Ardabil Carpet,图6),一件存于英国伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆,另外一件存于美国洛杉矶艺术博物馆。这对地毯是沙阿·塔赫马斯普委托阿尔达比勒的纺织工人为纪念他的爷爷萨非·阿老-丁(Shaykh Safi al-Din Ardabili)制作的。它于伊斯兰教历法中的946年完成,相当于公元1539-1540年。毯子大小为10.5米×5.3米,其中心有徽章式的图案,徽章图案的上下各有一盏灯,灯的尺寸不一致,采用了视觉错视的效果。在以蓝色为底的毯面上将复杂的花朵图案与卷曲缠绕的茎须以非常精确的方式呈现出来,打结密度为每平方厘米5300个。中央大奖章的设计与伊斯法罕的谢赫劳夫清真寺圆顶内侧的设计有很高的相似性。

三、奥斯曼帝国的纺织品

图6、阿尔达比勒地毯,1539-1540年,英国维多利亚与阿尔伯特博物馆

图7、不同组合形式的钦塔曼尼图案,土耳其奥斯曼时期

11世纪的时候,塞尔柱人的游牧部落,即第一批穆斯林,已经居住于小亚细亚的高原地区,而这个地区从此以后就变成了伊斯兰国家的一部分。约在1300年,奥斯曼国家牺牲了拜占庭,在塞尔柱王国的遗址上建立了一个公国,直到1326年,定都布尔萨(Bursa)。到了1453年,征服者穆罕默德二世征服了君士坦丁堡,一个新的纪元诞生了,这个帝国继承了东、西方的思想和领土。

奥斯曼时期的纺织图案造型显示了异质文化之间的碰撞与交融,排除掉其自身深远的文化影响以外,还有当时丝绸之路上贸易的繁荣,将其他地域的艺术造型融入奥斯曼的文化艺术中,给奥斯曼的地毯造型艺术注入了新的生命力。钦塔曼尼(Chintamani)图案(图7)也许是奥斯曼时期最为流行的一种装饰图案,它多被用于纺织品与瓷砖上。它通常由排列成三角形的三个圆点与一个类似波浪线的(嘴唇)形状组成,有时圆点的内部可以做二次装饰,变成类似眼睛的形状。在奥斯曼时期的纺织品中,钦塔曼尼的图案圆点与波浪线可以组合使用、可以独立使用,也可以各自与其他形状混合使用。而这类图案在苏丹的(图8)服装上也常见,由于苏丹显赫的身份地位,也许这些图案具有特别的含义。关于钦塔曼尼图案的来源与意义,目前学术界有以下推断:有些人指出,在佛教中,它寓意圆满、如意,而在藏传佛教传统中,钦塔曼尼有时也会被描绘成一颗明亮的珍珠,并拥有几种不同形式的佛像,如意的圆点代表着愿望达成的神圣宝珠。而在中亚,有人认为圆点与波浪图案分别是豹斑和虎斑。在土耳其奥斯曼,它可能寓意着国王的威严或者象征着王者风范。

土耳其地毯编织在世界地毯历史上占据重要的地位,土耳其中世纪,奥斯曼帝国的君主苏丹非常喜欢地毯,由于统治者的青睐,土耳其的地毯业也开始逐渐繁荣。在14-17世纪期间生产了大量名贵的皇宫地毯。直到今天,有许多当时的经典图案和编织工艺仍作为范本在使用。土耳其丝毯和礼拜毯以品质优异而著称,织毯的原料羊毛、丝、天然染料均来自国内,而且供应充足,但价格昂贵。土耳其的地毯类型主要有“乌沙克”地毯(Ushak carpets),它还包括“星状乌沙克”地毯(Star Ushak)和“徽章乌沙克”地毯(Medallion Ushak))、动物地毯(animal carpets)、洛托地毯(Lotto carpets )、霍尔班地毯(Holbein carpets)、特兰西瓦尼亚地毯(Transylvanian carpets)等。

图8、土耳其儿童长袍,1590,布尔萨,英国维多利亚和阿尔伯特博物馆

图9、星状乌沙克地毯,15世纪晚期,土耳其,美国大都会艺术博物馆

图10、莫卧尔动物地毯局部,公元16世纪末至17世纪初,拉合尔产,美国大都会博物馆

乌沙克地毯,又被称为“星状乌沙克”地毯(图9),这件颜色鲜艳的地毯是目前最早的、尺寸最大、保存最完整的“星状乌沙克”地毯之一。地毯特点是上面有大的八角形图案,四个八角形图案围绕一个缩进式的八角形,在地毯中心图案的边缘处,主题图案被切割成不完整的一部分,有种无限延伸的空间感。乌沙克是安纳托利亚西部的城市,这里是奥斯曼帝国早期的地毯生产中心。历史上乌沙克地毯被归类于“安纳托利亚地毯”,安纳托利亚字面翻译为“升起的太阳”。乌沙克地毯的制作是供乌沙克地区宫殿、清真寺的使用和出口到整个欧洲的商用地毯类型,这样的地毯类型经常出现于欧洲同时期的绘画中。

16世纪中期的时候,流行起一种尖顶格子图式的纺织图案。这类图案早期也许是受到了意大利的影响,上面有洋蓟花、叶形等,但是很快就形成了自己的土耳其风格。图案除了保留原来的花饰外,郁金香、洋水仙、康乃馨、风信子、忍冬花、玫瑰、蔷薇等等也加入进来,但是图案偏程式化。奥斯曼帝国的纺织品偏爱的颜色有胭脂红、黄色、紫蓝色等。土耳其的丝绸制品与萨法维时期相比,显得厚重,图案大而齐整,偏爱金属丝加固。到了奥斯曼三世统治土耳其的时候,奥斯曼帝国早期偏爱的那些既昂贵又厚重的以金银线为材料的面料开始被简单而轻薄的面料所取代,如缎子、薄的塔夫绸等。

四、莫卧尔帝国的纺织品

莫卧尔帝国(莫卧尔王朝)是中亚外族征服者在印度建立的国家,它开创了印度次大陆政治统一和封建社会经济文化发展的时代,也是衔接中世纪印度与近代印度的重要历史时期。印度真正的伊斯兰化时期是从莫卧尔王朝开始的。莫卧尔王朝的艺术灿烂辉煌,其中纺织艺术是其重要的组成部分。印度的纺织品生产具有久远的历史,对于莫卧尔王朝来说,纺织艺术的发展受到了其地理与气候条件、传统文化、宗教信仰、审美习惯等等多方面的影响。其中,莫卧尔的印花棉布和地毯是其引以为傲的纺织种类,尽管莫卧尔的地毯生产由于气候的原因,起步较晚,但是在其制作与染色技术的支持下,其发展速度很快。

莫卧尔棉纺织业在世界上享誉盛名的主要原因有三点:一是棉花的种植在印度历史悠久;二是印度的印染技术很强;三是当时繁荣的海上贸易[12]。公元前4世纪,印度就出现了木模版印花技术,这种技术是在木模的表面刻出花纹,然后蘸取色浆盖印到织物上的一种古老的印花方法。印度是最早利用印染方法美化织物的国家之一。印度的棉纺织业发展与他们高超的染色技术分不开。莫卧尔的第三任皇帝阿克巴(Akbar I,1556-1605年在位)对纺织行业有着极大的热情,他直接负责组织了阿格拉(Agra)、法特赫布尔·西格里(Fathpur-Sikri)和古吉拉特邦等地的纺织生产活动。阿克巴在这些地方开设了大量的工厂,他还从波斯,克什米尔和土耳其等地引进纺织工人,甚至提高这些织工的地位。

莫卧尔的纺织艺术发展与嬗变很大程度上与统治者的治国政策和丝绸之路上的贸易有关。15世纪之前,印度的纺织品在欧洲的贸易还很有限,特别是棉纺织品。到了15世纪末,欧洲航海家开辟直接连通欧亚的新航路极大地改变了这种情况。16世纪的时候,阿克巴和贾汉吉都热衷于当时的海上贸易活动,而阿克巴直接参与了商业活动。当时的莫卧尔纺织品生产已经达到了流水线式作业流程,而纺织工艺的传承基本是“子承父业”的形式。伯尼埃在沙贾汗统治后期访问过莫卧尔,他说:“许多地方都有宽大的工场,即所谓官营作坊,工匠和艺人都在这里进行生产。在第一间场房里的是刺绣工,他们在师傅监督下,埋头挑刺……,在第六间里的是丝绸、锦缎和细棉布的织工,他们所织造的头巾、金花腰带和女用内裤,因过于精致纤细,往往穿戴一夜即磨损而不能再用……每日清晨,工匠艺人分赴作坊,劳作竟日,薄暮始归……刺绣工把他们的儿子培养为刺绣工,金匠的儿子也照例是金匠,而城市医师亦复传其业于其子。”[13]印度的纺织品多采用Z捻,采用Z捻的方法对材料的损伤较小而且产生的纱线精细、强度大。其中,安得拉邦、古吉拉特邦以生产伊卡特(Ikat)而著称,它是一种纱线扎染织物;旁遮普邦最出名的是刺绣;科罗曼德尔尔附近地区以生产印花棉布和palampore而著称;克什米尔地区大多以披肩和羊毛地毯而闻名。palampore的制作中使用卡拉卡里技术(kalamkāri),即艺术家在棉布或者亚麻布料上使用媒染剂,以印花的方式进行图案的创作。

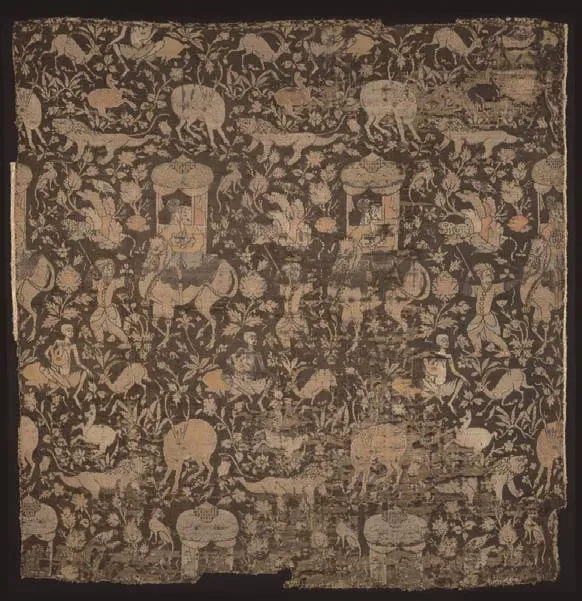

印度在阿克巴之前,也许是因为气候和生活习惯的原因,地毯寥寥无几。印度本土的地毯编织历史一般认为是在阿克巴之后,当时的阿克巴为了与萨法维的地毯争夺市场,于是大兴地毯产业。宫廷史学家阿布勒·法兹勒提出,阿克巴时期最重要的地毯制作中心在阿格拉,还有就是法特普尔-西格里。莫卧尔的早期地毯具有强烈的波斯影响,特别是那些生产于赫拉特地区的地毯(Herat,阿富汗斯坦西北部历史名城)。后来,莫卧尔又发展出新的样式,如风景式地毯、插图式地毯、动物式地毯、百花毯、祈祷毯,这些新式的毯子图案选择与萨法维和奥斯曼有着明显的区别,莫卧尔的地毯特别钟爱密集的花卉作为点缀或者主题图案。这些“新式”地毯慢慢舍弃了萨法维王朝地毯矫揉造作的特点,取而代之的是更加活泼的编织手法,而毯面图案也更加生动、活跃。这种生动感就成分的体现在当时的“动物式”图案的地毯上(图10)。

图10的毯面上织有花树、棕榈树、各种鸟类、山羊、豹子等图案,还有长有翅膀的仿佛中国的麒麟状动物,地毯上的动物以运动的姿态分布。其中豹子撕咬山羊的图案是波斯艺术中常见的一种艺术主题,这种主题在中亚的各民族艺术中也可以看到。地毯的边缘部位饰以小型的六芒星图案,而棕榈树是印度艺术中常见的一种元素之一。这件地毯应该是在阿克巴的要求下在拉合尔或者法特普尔-西格里大型纺织工厂中生产出来的。16世纪末至17世纪,莫卧尔纺织图案选择也许跟贾汉吉有很大的关系。因为他对动植物有着着迷的爱好,而同时期的大量细密画也可以证明这一点。他还是一位艺术赞助人与鉴赏家,他委托他的代理人帮他寻找一些稀奇古怪的东西,如欧洲和波斯的手稿、各种珍禽和稀有的物品都成为他的收集品之一。

五、结语与余论

纵观古代伊斯兰世界的纺织艺术史,从政权范围来说还包括倭马亚和阿拔斯王朝。而从使用用途上来说,主要包括衣着品和装饰品,基于用途的差异,它们的装饰也有所区别。同时,不同的社会身份、性别、职业等也会有相对应的纺织品。对于伊斯兰世界来说,有些纺织品上的图案还具有象征意义。

毋庸置疑,纺织品的历史就是贸易的历史,由于其运输方便,又是生活必需品,其很早就已经参与了贸易活动。资料显示,从公元前2000年起中亚地区已经出现纺织品贸易。古代波斯的纺织品装饰艺术向西影响了拜占庭、埃及和西欧各国,向东影响了中亚、中国、印度等地。伊朗的伊斯兰化时期,这种影响已然存在。而印度的棉纺织艺术也是影响了中国、西欧各国及埃及等地。伊斯兰世界纺织艺术与伊斯兰教密不可分,宗教内容与规范的提出,决定了艺术形式的呈现。随着伊斯兰教疆域的不断扩张,其发展中不断地被注入新的文化内涵,世俗化意义也是越来越明显,但是,其核心内容始终是为宗教服务的。纺织品作为物质文化中十分重要的一部分,其形式蕴含了技术与艺术的结合,通过贸易这一载体,得以在不同文化的交流中不断地被注入新的生命力。