浅析传统校园中的新建筑设计

2018-03-22包欢辉

包 欢 辉

(华南理工大学建筑学院,广东 广州 510641)

1 概述

我国早期建设的大学中,如清华大学、武汉大学、中山大学等传统校园,保留着大批反映我国当时建筑最高水平的历史建筑,具有很高的历史与艺术价值,在这些校园中进行更新与改造将变得尤其难得而富于挑战。

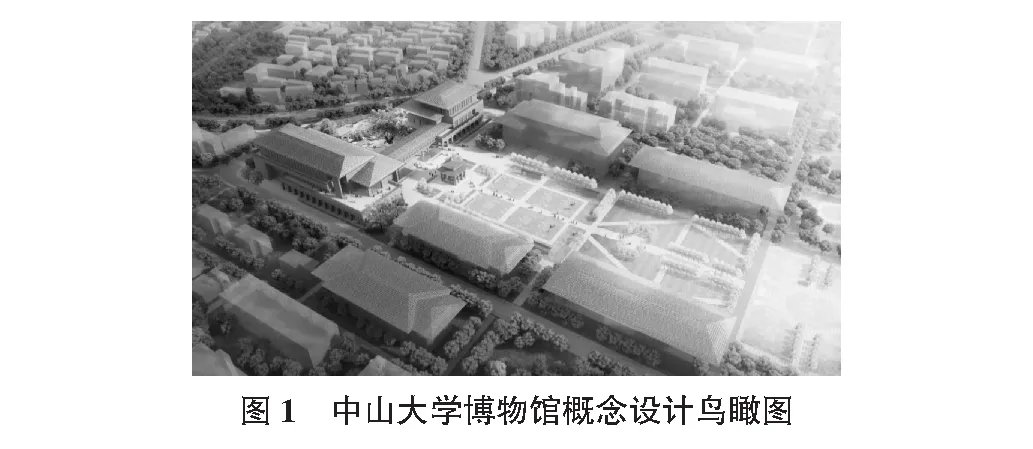

中山大学拟在南校区八角亭以西地块建设一座综合博物馆。新的建设既是原有肌理的延续,又是顺应时代之更新,其最终目标是使传统校园在保持已有特征的同时获得新的发展,形成并强化具有历史和文化特征、和谐统一的校园环境[1]。新建筑应以适度更新,有机发展为理念,反映历史、昭示未来。设计对中大原有规划和风貌进行分析,力图使新建筑契合中大原有环境,同时有所创新。具体有以下几点:遵从原有规划,延续传统空间;协调校园风貌,演绎创新空间;优化博物馆地下使用空间,见图1。

2 遵从原有规划,延续传统空间

2.1 中山大学1920年规划及发展

中山大学南校区为原私立岭南大学,当时的规划首先依“天南地北”来定位,南在上、北在下,由于大门在北,故校园坐丁向葵[2]。同时由于早期的岭南大学是一所教会学校,所以Stoughton建筑师事务所在规划中加入了不少的宗教元素[3]。校园围绕南北主轴线、东西次轴线形成十字形轴线布局。同时根据中山大学南校区校园各时期的规划:近百年来,校园较好的保持了“南北主轴线、东西次轴线”的格局。因此,博物馆应完善与强化东西方向中轴线的形成,修补轴线西段,延续并融入中山大学的校园文脉。

2.2 整合校园景观资源,延续中大传统空间

中山大学校园建筑具有体量高低起伏,变化丰富的特点;古树、蓝天、与康乐红楼交相辉映。为呼应中山大学的环境特点,设计考虑了以下几点:

1)体量高低错落,延续校园尺度。充分利用地下空间,控制建筑高度,使体块错落有致,在天际线上两侧高中间低,充分尊重八角亭,同时对十友堂形成层层后退的退让关系。

2)遵从周边环境,维护原有规划。采用坡屋顶的形式以遵从周边文物保护单位的形式,屋顶边界与校园轴线两旁建筑坡屋顶边界基本齐平,起到修补和延续老中大的校园东西轴线的作用,维护并延续了中山大学原有“十字”轴线的空间。

3 协调校园风貌,演绎创新空间

3.1 中山大学校园历史及风貌研究

中山大学南校区整体风貌注重规划、建筑及园林三者的有机组合,讲求园中立宇,园宇共生的和谐统一。富有诗意的人文环境以及与环境消融共生的康乐红楼经典细腻的建筑细节散发着浓厚的岭南传统园林气息。

这些建筑保持着较好的原真性,以红砖绿瓦和白色石材为主要材质,比例优美协调。在当今新校园粗放的建设背景与大尺度的城市压力下,这些建筑变得弥足珍贵,设计应该尽量回归校园肌理,融入中大的历史风貌。

3.2 传统空间与材料的创新演绎

根据对基地周边空间和风貌的总结与研究,新建筑设计考虑了以下几点:

1)遵循红楼风格,传承岭南园林。中大校园建筑充分顺应岭南建筑的地理、气候和环境,因此博物馆设计的出发点也不再拘泥于对外观造型的过分关注,而是基于周边环境以及基地现状的特点:做到遵循红楼风格,传承岭南园林。

2)提取立面元素,重塑经典形式。根据对中山大学康乐红楼建筑群细部的研究,从中大传统建筑中提取立面元素与空间特色,并将这些特点用现代化的手法运用在博物馆设计上,从而延续中大的传统与经典。

3)延续红砖肌理,诠释全新空间。中大校园传统建筑以绿瓦红砖为主,形成了特有的红砖文化。博物馆在设计上选取富有中大特点的红砖材料,通过全新的搭砌纹理和现代的技术,让博物馆的整体形象和中大校园协调呼应,同时在细部处理上更为细腻和宜人。

4 优化博物馆地下使用空间

博物馆位于历史文化地段中,由于限高以及对周边文物保护单位的退让等限制,地下空间便成了为数不多可利用的空间资源。因此博物馆充分利用地下空间形成地上三层,地下两层,局部三层的布局方式。以缓解博物馆地上建设量的压力,形成较小的建筑体量,维护了历史保护地段的尺度与风貌。

与此同时,地下博物馆由于其特殊性需解决各项技术难题,如地下建筑的采光、通风、排水以及防火疏散等技术难题。地下博览建筑的自然采光设计应根据其自身特殊要求,确定采光形式,采光口的位置、大小和形状,并注意光线与方位感的设计,将自然光的设计贯彻到整个建筑中去,满足人、经济和氛围等方面的要求,以创造更好的自然采光效果[4]。本设计则利用八角亭以东的大草坪以及古树庭院设计出具有韵律感的采光天井,优化地面景观的同时为地下空间带来采光,营造出舒适宜人的室内空间。

地下博物馆库房采用双层墙防水防潮,地面疏散口、通风口等结合景观设计等设计手法,在本设计中都有所运用与创新,在此不再一一赘述。

5 结语

1)由于每个校园的历史文脉,校园风貌会各有不同。因此在设计的前期应当对传统校园进行充分的前期研究,从历史沿革,早期规划到各个阶段的发展以及延伸到建筑单体研究上等等。

2)通过前期的准备,对传统校园的文脉以及材质、设计手法等的提取,结合当代设计的手法,遵循中创新,维护校园原始风貌的同时提升校园空间,让设计寓旧于新,做到气韵相合,和而不同。

3)新建筑的建设往往都处于历史保护地段内,在形式与风格上对周边校园风貌与文脉遵从的同时应当同样注重对历史建筑的保护,例如高度与体量的控制,足够的退让以及不损伤文保单位的地下可开挖深度等注意事项。

4)随着时代的进步与功能的演变,建筑的形式和功能也随之呈现出多样化和复合化。传统校园中的新建筑将不仅仅是满足单一功能的增长需求,更多的交流与创新空间、展示与教育空间等都将融入到新的理念与设计当中。

[1] 刘玉龙.传统校园中的新建筑——记清华大学医学院建筑设计[J].城市建筑,2007(3):116-117.

[2] 袁奇峰. 广东省文物保护单位康乐园早期建筑群保护规划(2015— 2035)[Z].

[3] 李瑞明.岭南大学[M].香港:岭南(大学)筹募发展委员会,1997.

[4] 张 淼.地下博览建筑初探[D].南京:南京工业大学,2013.