杭州城市老人乡村休闲地选择特征及影响机制研究*

2018-03-22柴子娇李王鸣

柴子娇 刘 声 方 圆 李王鸣

0 引 言

现如今,城市老人因稳定的个人可支配收入和充裕的闲暇时间而具备外出旅游度假的条件和能力。乡村休闲地凭借良好的生态环境、秀丽的自然风光和质朴的田园生活,成为其休闲度假热门目的地之一。同时,2017年中央一号文件明确提出重点支持乡村休闲旅游养老等产业和农村三产融合的发展。在此背景下,长三角地区乡村休闲旅游与老年季节性移居融合发展如火如荼[1]。

国内外学术界已关注到这一现象,目前的研究重点主要有以下几个方面:第一,乡村休闲老人群体具有低龄、健康、学历普遍较高等特点,他们出行时间的季节性明显,在目的地停留时间较长,花费相对较低,对当地环境气候和设施服务等关注较多[2-4]。第二,发展模式和社会经济影响。李松柏归纳了长三角地区乡村休闲养老目的地典型模式,并指出休闲养老对于乡村经济增长、风貌改善、文明交融的重要意义[3],李昌平认为乡村休闲可同时解决城市养老和农村发展问题[5],肖涌锋提出“养老村”的发展模式有利于传统村落活态保护,抑制过度开发[6]。乡村休闲与养老服务相结合带来极大社会经济效益的同时,也存在着异地医保、服务供给和资源匹配等问题和挑战[7-8]。第三,出行意愿的影响因素。文森特(Vincent)从目的地视角总结出气候、环境、成本、地理位置等是影响老年旅游者选择的因素[9]。江海燕、谈志娟等通过数据分析发现老人乡村旅游意愿强弱与年龄、文化程度、健康状况等个人特征关系密切,目的地环境设施等也是与决策明显相关的因子[10-11]。葛学峰评估了旅游者个体特征与行为特征对不同乡村旅游产品偏好程度的影响[12]。总体来看,目前对于城市老人乡村休闲游的研究主要集中在人群特征、乡村吸引点、出行意愿影响因素以及乡村发展模式和社会影响等方面,多为宏观描述性分析,针对老人乡村出游决策的定量研究有限,尚未出现专门就城市老人乡村休闲地选择的特征总结及机制探索。而厘清不同类型老人选择的特点和机制,对于解决当下乡村休闲地“盲目定位”和“同质发展”问题[13]意义重大。本文聚焦于杭州市具有乡村休闲经历的老人,归纳其乡村休闲地选择的基本特征,并构建logistic回归模型探究影响机制,为解决乡村休闲地现实问题及相关规划策略研究提供依据。

1 研究样本与变量描述

1.1 样本地选择

杭州老龄化程度较高,根据我国统计局“五普”、“六普”资料,2000—2010年杭州市区老年人口密度与规模保持上升趋势,2010年杭州市区60岁及以上老年人口比例已达17.89%[14]。在近年来养老压力逐渐增加的背景下,杭州主城区周边乡村休闲游发展良好,作为一种积极时尚的养老方式,被城市老人广泛接纳。因此,将杭州作为研究样本地,具有较强的科学性和代表性。

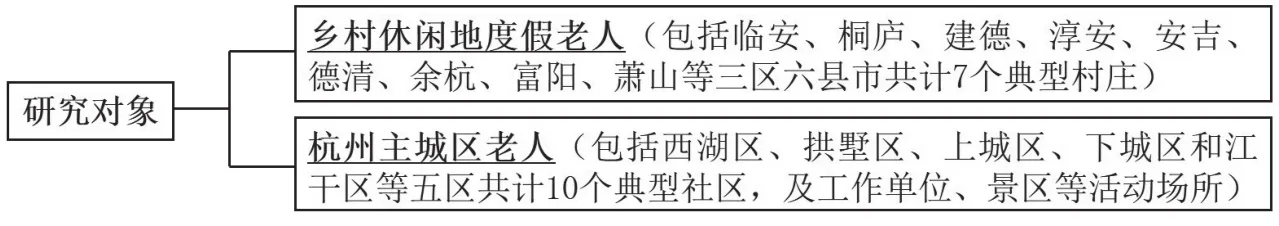

图1 调查对象的构成Fig.1 the composition of the investigation object

1.2 调查方法与数据收集

本次研究于2015年10月中旬—11月中旬在杭州市域(兼顾都市圈内的安吉、德清)范围内开展调查。以杭州主城区为重点调查区域,具体调查地点包括各主城区的两个典型社区和若干活动场所,以及主城区周边三区六县市的7个典型乡村(图1);调查对象为以上地区中具有乡村休闲经历的杭州城市老人;调查内容涵盖个人基本信息、停留时间长度以及实际选择的乡村休闲地点①。通过随机抽样发放问卷的方式,共收集406份问卷,有效问卷397份,有效率为97.8%。其中,在杭州主城区和乡村休闲地分别收集有效问卷347份和50份②,各占87.7%和12.3%。同时对多名城市老人进行了深度访谈。

1.3 样本特征

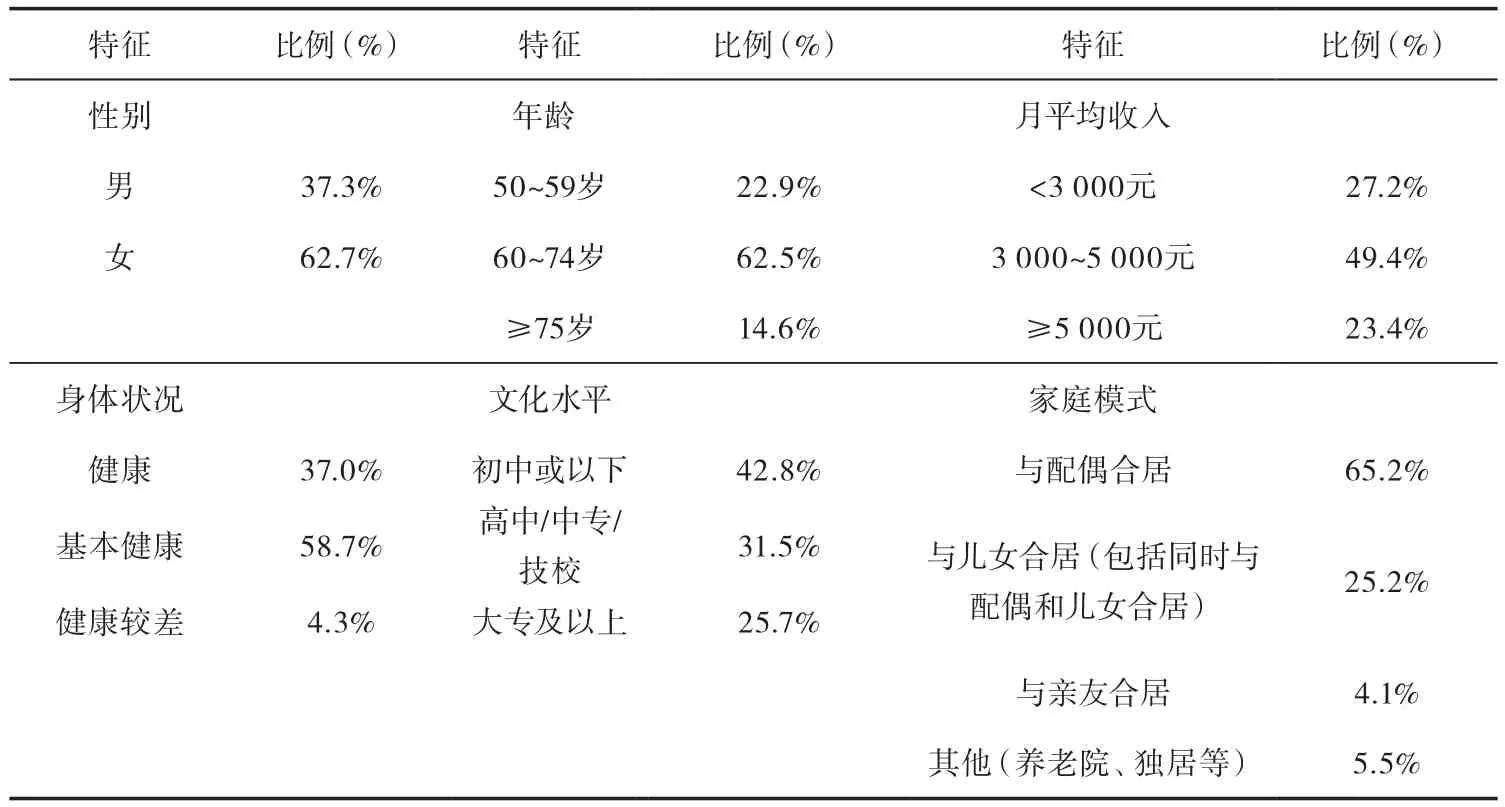

总体来看,调查样本的代表性和典型性较好,其基本特征如下(表1)。

第一,女性较多,比例为62.7%;男性群体比例为37.3%;

第二,以50-74岁中低龄老年人为主,占85.4%;75岁及以上的高龄老年群体仅占14.6%③;

第三,收入一般为中等水平,49.4%的老年人月收入为3 000-5 000元;月收入小于3 000元和大于5 000元的分别占27.2%和23.4%④;

第四,身体健康状况普遍良好,健康和基本健康的老年人共占95.7%;4.3%的老人健康水平相对较差;

第五,各层次文化水平的老年群体比例并无明显差异,初中或以下、高中/中专/技校和大专及以上的比例分别为42.8%、31.5%和25.7%;

第六,家庭模式主要是“与配偶同居”,比例高达65.2%,其次为“与儿女同居”。

2 城市老人乡村休闲地选择的特征

本次调研中,城市老人实际选择的乡村休闲地多达二十余处。按时空距离⑤可分为以杭州主城区为中心的1 h交通圈、1~2 h交通圈、2~3 h交通圈和3 h交通圈以外四种乡村类型;按乡村消费档次可分为高端和中低端两类;按乡村资源类型可分为自然气候依托型、旅游资源依托型和气候旅游兼备型乡村。

表1 调查对象的基本特征Tab.1 general features of respondents

图2 选择各类乡村的老年人比例(按时空距离分)Fig.2 proportion of the elderly’s choice to leisure villages(according to the temporal and spatial distance)

2.1 时空距离特征:以“1~2 h交通圈内乡村”为主

总体来看,绝大多数老人(89.4%)选择前往2 h交通圈内乡村休闲旅游,且选择比例以“1~2 h交通圈”为高峰,远高于其他类型。其中,余杭的径山、鸬鸟等乡村位于邻近主城区的1 h交通圈内,交通最为便捷;1~2 h交通圈内聚集了大量环境气候优良的乡村,受到超过四分之三的城市老人(78.1%)青睐,以临安、桐庐、安吉等地乡村为代表;5.6%的老人选择了2~3 h交通圈内淳安、建德等地乡村;3 h交通圈以外诸如丽水等地尽管路途遥远,但其在气候风景上的复合优势也吸引了5%的老人(图2)。

2.2 消费档次特征:“低成本中低端乡村”受众较广

就乡村消费档次而言(图3),仅5.3%的城市老人选择了投资较大、设施完备的高端乡村休闲地,如德清莫干山等。中低端乡村休闲地一般由具有一定资源基础的乡村农家乐发展而来,是广大城市老人群体的主要选择。通过访谈得知,其生活成本较低是重要吸引点。

2.3 资源类型特征:“季节性颐养式”与“旅居养结合式”并存

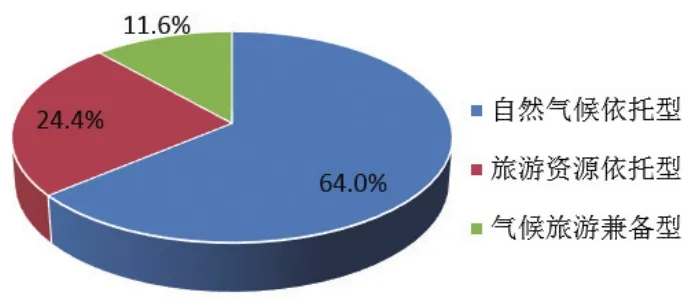

资源优势是乡村休闲地发展的基础,其资源类型是决定乡村休闲模式的重要因素。自然气候依托型乡村大多地处山区,海拔较高,夏季凉爽宜人,空气清新,适宜“季节性颐养式”度假,如集聚在天目山脉的白沙村、临目村等,64%的老人选择了此类乡村;旅游资源依托型乡村受到24.4%的老人喜爱,此类乡村或自身具备自然风光和历史文化等旅游基础,或邻近景区,以田园风光和乡野生活与景区游互为补充并联动发展,适宜“旅居养结合式”度假,如邻近千岛湖水系且文化底蕴深厚的环溪村等;11.6%的老人选择气候和旅游优势二者兼备的乡村(图4)。

综合乡村的时空距离、消费档次和资源类型三方面来看,1-2 h交通圈内依托自然气候或旅游资源的中低端乡村是城市老人乡村休闲游的主流选择。

图3 选择各类乡村的老年人比例(按消费档次分)Fig.3 proportion of the elderly`s choice to leisure villages (according to the consumption level)

3 城市老人乡村休闲地选择的影响机制分析

3.1 基础模型建立与变量定义

目前定量分析因素之间关系的研究较多基于经验模型和统计模型,可采取的方法有相关分析法、回归分析法和灰色关联分析法等[16]。本文旨在探索城市老人类型与其乡村选择的关系,以城市老人的个人特征和行为特征为自变量,分别以乡村时空距离、消费档次和资源类型为因变量构建模型。从调查获得的数据来看,自变量和因变量均为分类变量而非连续变量,普通的相关分析和线性回归并不适用, logistic回归模型则能很好地解决这一问题[17]。

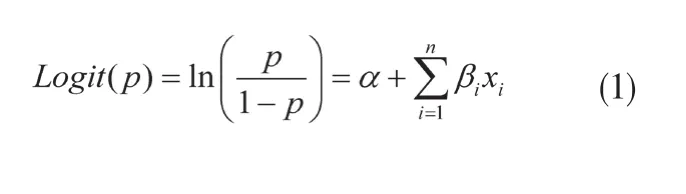

logistic回归能确定解释变量xi在预测分类因变量Y发生概率中的作用和强度[18]。假定x1,x2,x3……是与Y相关的一组变量,P是某事件发生变化的概率,相应的回归模型如下:

图4 选择各类乡村的老年人比例(按资源类型分)Fig.4 proportion of the elderly`s choice to leisure villages(according to the rural resource type)

式中:P为老人选择某类型乡村的概率;x1,x2,…,xn为影响老人选择的特征因子,包括性别、年龄、文化程度、月收入水平、身体状况、家庭模式、度假时间、交通方式、出游动机和乡村关注点;α为常数项;β1,β2,…,βn为logistic回归的偏回归系数,表示自变量xi对Y或Logit(P)影响的大小[19]。

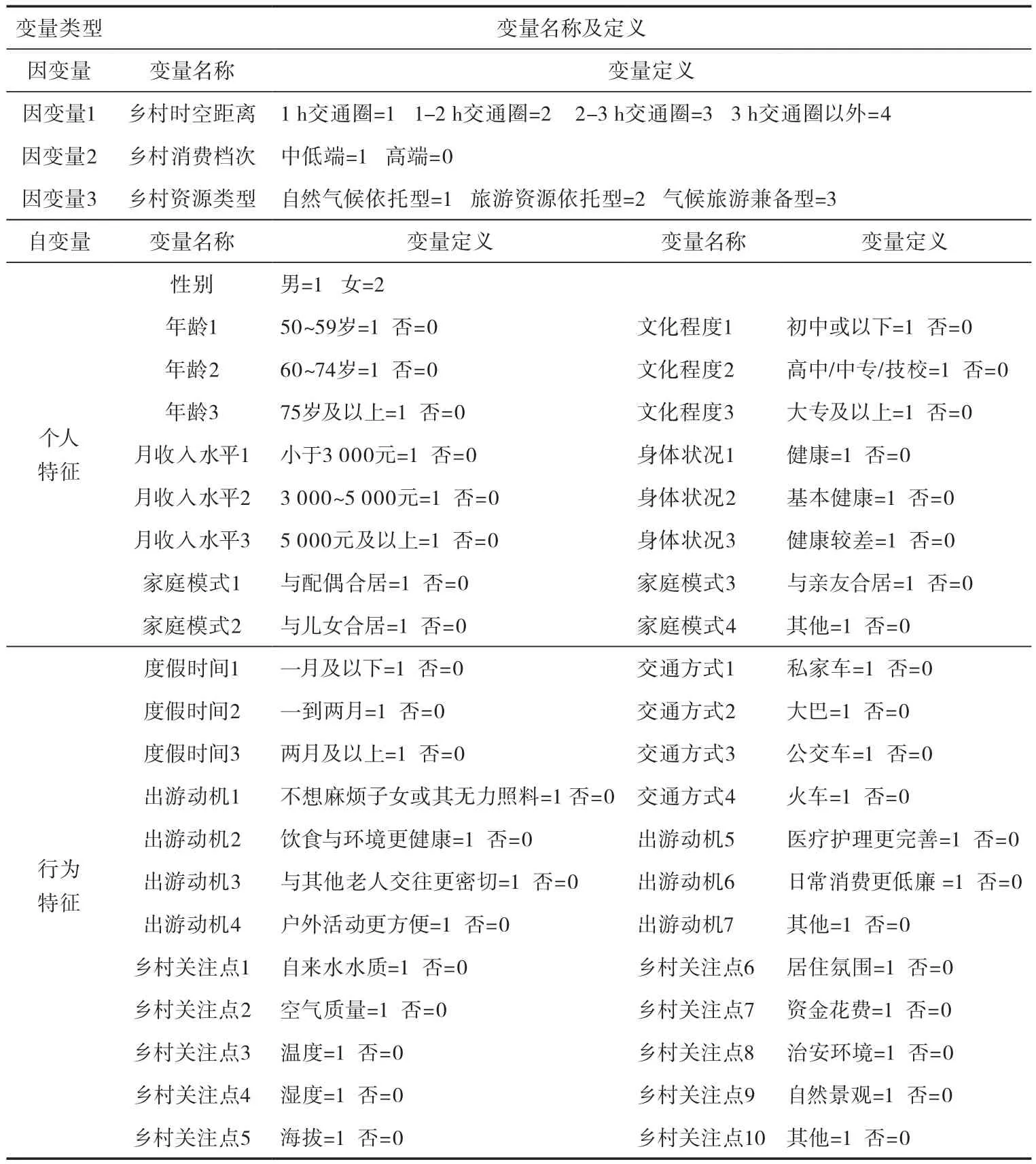

定义模型分类变量(表2),运用SPSS19.0统计分析软件构建模型,根据被解释变量的数据特点而采用不同方法。乡村时空距离因变量是存在远近关联的多分类变量,因此采取有序logistic回归;乡村消费档次因变量为二分类变量,因此采取二元logistic回归;乡村资源类型因变量为多分类变量且类型之间不存在内在顺序关系,因此采取多元logistic回归。据此对城市老人乡村休闲地选择的影响因素展开分析。

3.2 模型结果分析

以上三个模型的似然比检验结果显示,其显著性均为0.000,满足10%的显著水平要求,应拒绝零假设,解释变量全体与Logit(P)之间的线性关系显著,模型选择合理。城市老人的个人和行为特征一定程度上影响其对于乡村休闲地的选择。

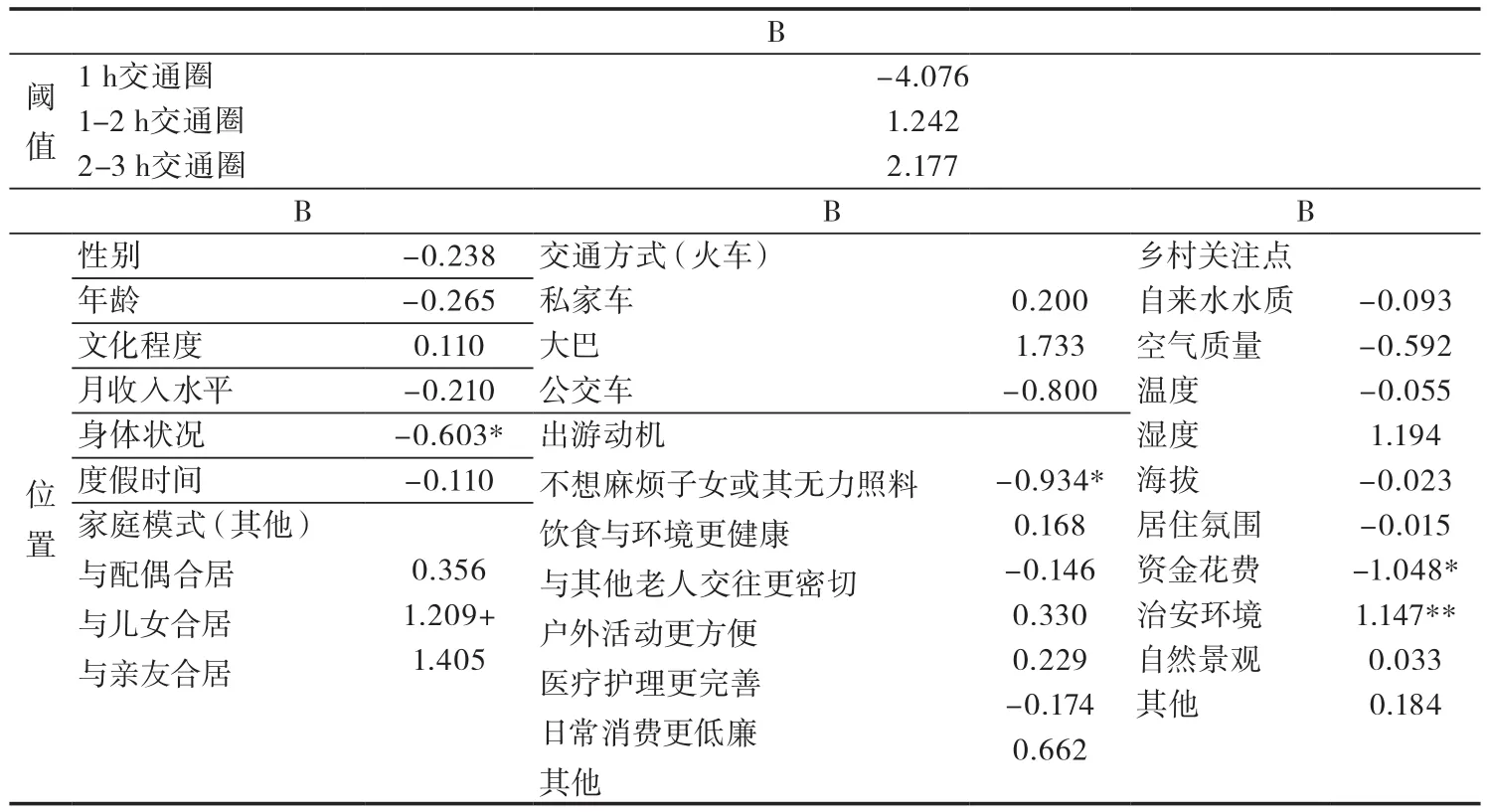

3.2.1身体健康和亲友相伴对老人长距离乡村休闲的推动作用明显

城市老人的身体状况、家庭模式、出游动机和关注点对其乡村时空距离选择影响显著(表3)。具体而言,“身体状况”因子呈明显的负向回归,说明身体越健康的老人越能够接受远距离出游,健康较差程度每增加一个单位,出游距离就减少0.603个单位。与亲人合居能够增强城市老人远离市区去乡村休闲度假的意愿。在出游动机中,表示“不想麻烦子女或其无力照料”的老人往往选择距离较近的乡村。老人在乡村“资金花费”上的顾虑也使其不愿外出到3 h交通圈外,而更关注“治安环境”的老人则愿意选择3 h交通圈以外的乡村。

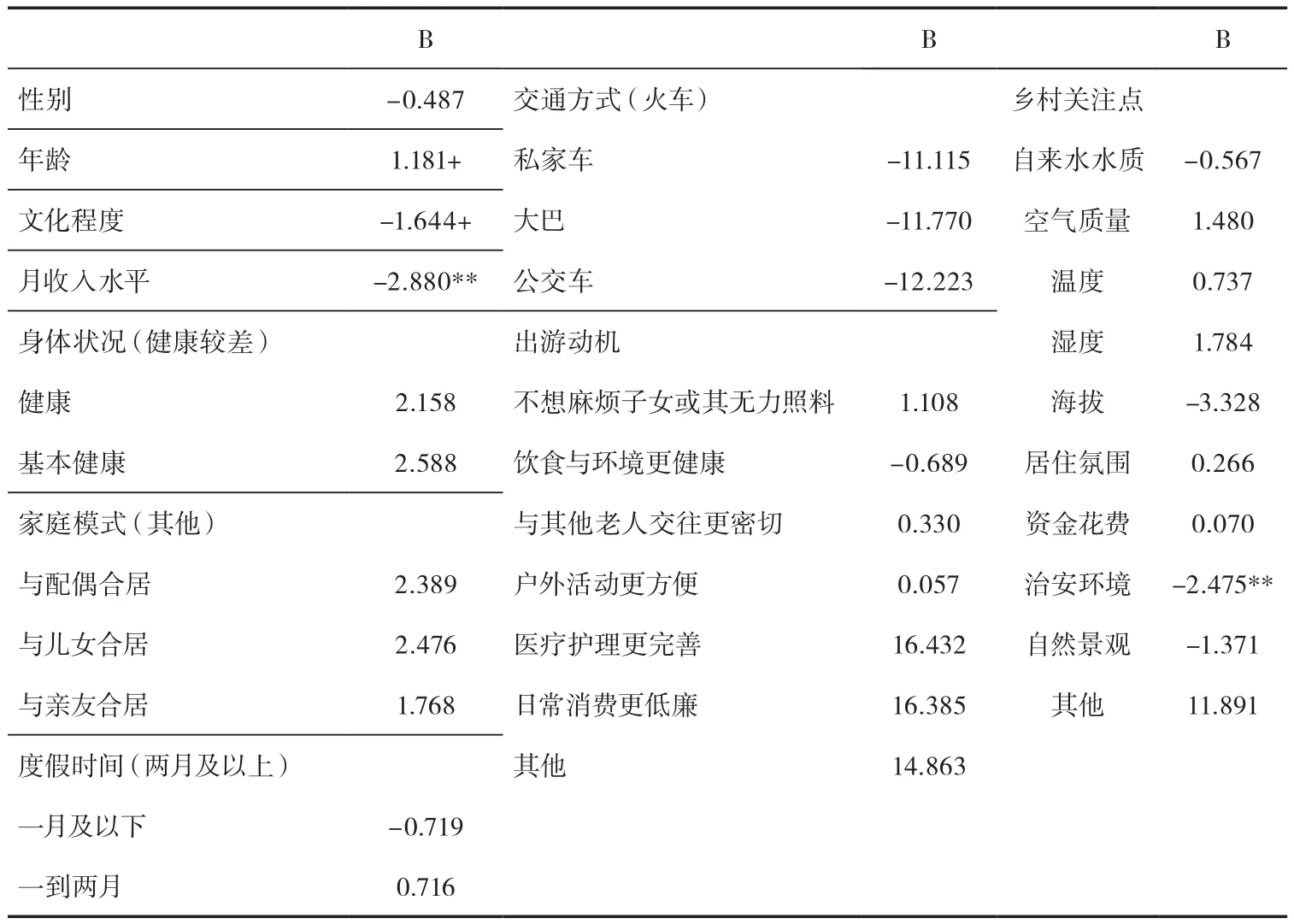

3.2.2年龄、收入和文化程度与老人乡村消费档次选择密切相关

乡村消费档次选择与年龄呈正向回归,与文化程度、收入水平和关注“治安环境”呈明显的负向回归关系(表4),即高端乡村受众以低龄、高收入、高学历的老人群体为主,这与该类老人追求时尚、消费能力较强有关;而年龄越高、收入和学历越低的老人越倾向于选择中低端乡村。鉴于老年群体中高收入高学历的比例有限,中低端乡村对广大城市老人的普适性更强。

3.2.3个人特征和行为特征多方面显著影响老人乡村资源类型选择

从模型结果来看,城市老人乡村资源类型选择与其个人及行为特征的多个方面均有关联(表5)。年龄、健康状况、度假时间和家庭模式呈明显的负相关性,即年龄越大、健康程度越好、停留时间越长且与亲人合居的老人更倾向于选择自然气候依托型乡村,这与该类乡村适合长时间颐养式休闲度假相符。相比之下,选择旅游资源依托型和气候旅游兼备型乡村的老年人健康程度较差,且更倾向于一月以下短时间的旅养居结合式度假。私家车、大巴和公交车均为选择气候旅游兼备型乡村的老人常用的交通方式。在出游动机和乡村关注点方面,关注治安环境的老人较多选择旅游资源依托型乡村;因不想麻烦子女和与同龄人密切交往而出游的老人比较青睐自然气候依托型乡村,自来水水质也是该类乡村受众的主要关注点之一;而气候旅游兼备型乡村的受众较为关注资金花费和自然景观,享有健康的环境和饮食是其主要目的。

表2 模型变量及定义Tab.2 the definition of variables

表3 城市老人乡村时空距离选择logistic模型估计结果(3 h交通圈以外乡村为参照组)Tab.3 results of logistic regression model of urban elderly’s village choice according to the temporal and spatial distance(villages outside the 3-hour-traffic-circle as reference group)

表4 城市老人乡村消费档次选择logistic模型估计结果(高端为参照组)Tab.4 results of logistic regression model of urban elderly`s village choice according to consumption level(high consumption level villages as reference group)

表5 城市老人乡村资源类型选择logistic模型估计结果(自然气候依托型为参照组)Tab.5 results of logistic regression model of urban elderly`s village choice according to rural resource type(villages with pleasant climate as reference group)

4 结论与建议

回归乡村契合了城市老人情感和生活的双重诉求,使该群体成为了乡村休闲游的重要市场。将城市老人旺盛的乡村休闲需求与时下美丽乡村建设的主题相结合,可为同时解决城市养老资源不足和乡村第三产业提升问题,提供城乡统筹发展的新路径[20]。乡村休闲地选择机制是指导乡村良性发展的科学依据。本文以杭州市为例,研究城市老人乡村休闲地选择的特征和影响机制,主要结论如下:第一,1~2 h交通圈内依托自然气候或旅游资源的中低端乡村是城市老人乡村休闲游的主流选择;第二,城市老人对于不同时空距离、消费档次和资源类型乡村的选择,是其个人和行为因素作用下综合考虑的结果;第三,身体健康和亲友相伴对老人长距离乡村休闲起到推动作用;第四,高端乡村受众偏重于低龄、高收入、高学历老人群体,而中低端乡村普适性更强;第五,年龄越大、健康程度越好、停留时间越长且与亲人合居的老人更倾向于在自然气候依托型乡村长期颐养,而旅游资源依托型和气候旅游兼备型乡村则更为侧重短期旅居;第六,老人出游动机和乡村关注点对其选择不同资源类型乡村的影响上也有较大差异。

针对以上研究结论,本文就如何科学规划建设乡村休闲地提出以下建议:

第一,多元化错位发展市域特色乡村。重点发展市域内有自然气候或旅游资源等优势的乡村,乡村定位结合自身特色,避免同质化,满足城市老人多样化需求。

第二,结合客群特点提供针对性服务。乡村选择偏好不同的城市老人必然存在一定需求差异。自然气候依托型乡村为适应长时间颐养需求,应完善生活服务配套,包括日常绿色食品、休闲活动场所、医疗服务保障和市政基础设施等。旅游资源依托型乡村应着重将游览项目与乡野生活相结合。

第三,将中低端城郊乡村作为市场主体部分。广大中等收入以下的老人是乡村休闲游主要客群,较少的资金花费是乡村休闲游的一大优势。因此,乡村休闲地应避免盲目追求高端定位,要基于实际市场需求来制定发展战略。

注释:

① 本文是基于杭州老人“实际出游地点”来归纳其选择特征,而非对其主观意愿的调查,因此只有经历过乡村休闲游的老人才能够给出真实有效的回答,即曾经或当下实际去了哪个乡村。

② 主城区和乡村休闲地分别收集的问卷在调查内容和对象上是一致的,区别只在于收集地点的不同,乡村休闲地的50份问卷是课题组乡村调研时组织正在乡村度假的杭州老人填写的。由于调查时间不是老人乡村休闲旺季,因此收集的问卷数量较少。本文旨在探索杭州老人类型与其乡村选择的关系,问卷填写地点不会对结果产生干扰。

③ 我国和世界卫生组织(WHO)一般将60岁作为老年期的开端,本文把50—59岁人群纳入研究对象的原因在于该年龄段的人已退休或即将面临退休,属于“将老”人群,他们有愿望和需求同时在时间和经济条件上也有能力进行乡村休闲游,在这些方面与60岁以上老人无异,因此50—59岁人群也是乡村休闲游市场城市老人客群的重要组成部分。而60岁以上老年人的分类则是参考世界卫生组织(WHO)对老年期的年龄划分标准[15],即60—74岁为年轻老人,本文认为是自主行为能力较强的健康老人;对75岁以上老人不再细分,一般来说这类人群的出游能力会有一定局限性。

④ 据访谈,本次调查中收入的填写以老人的退休工资为准,未包括其他收入。

⑤ 乡村时空距离分类主要依据百度地图上常规路线的车程。

[1] 李松柏. 长三角都市圈乡村休闲旅游与老年季节性移居融合发展研究[C]// 2010昆山·中浦长三角高层论坛. 2010.

[2] BROWN D L, GLASGOW N, KULCSAR L J,et al. Rural Retirement Migration[M]. Springer Netherlands, 2008.

[3] 李松柏. 长江三角洲都市圈老人乡村休闲养老研究[J]. 经济地理, 2012, 32(02):154-159.

[4] 黄璜. 国外养老旅游研究进展与我国借鉴[J]. 旅游科学, 2013, 27(06): 13-24.

[5] 李昌平. “养老村”养老模式N种优势[J].人民论坛, 2013(01): 58-58.

[6] 肖涌锋, 张传信. 归园田居——传统村落开发新思路[J]. 小城镇建设, 2016(02): 94-98.

[7] STOCKDALE A, MACLEOD M. Preretirement age migration to remote rural areas[J]. Journal of Rural Studies, 2013,32(04): 80–92.

[8] 陈友华. 异地养老:问题与前景[J]. 江苏社会科学, 2016(02): 127-132.

[9] Vincent V C, Santos G D L. Winter Texans: two segments of the senior travel market[J]. Journal of Travel Research,1990, 29(01): 9-12.

[10] 江海燕, 刘庆友. 银发族乡村旅游养老意愿及影响因素分析——基于南京市200位老年者的调查[J]. 湖南农业科学,2014(17): 61-65.

[11] 谈志娟, 黄震方, 吴丽敏, 等. 基于Probit模型的老年健康休闲旅游决策影响因素研究——以江苏省为例[J]. 南京师大学报(自然科学版), 2016, 39(01): 117-123.

[12] 葛学峰, 武春友. 乡村旅游偏好差异测量研究:基于离散选择模型[J]. 旅游学刊,2010, 25(01): 48-52.

[13] 张勇, 梁留科, 胡春丽. 区域城乡旅游互动研究[J]. 经济地理, 2011, 31(03): 509-513.

[14] 王纪武, 邵雨莲. 杭州市老龄人口空间分布及演化规律研究[J]. 城市规划, 2015,39(05): 47-51.

[15] 陆惠华, 方宁远, 范关荣. 老龄化时代老年医学发展的展望[J]. 上海交通大学学报(医学版), 2008, 28(05): 485-96.

[16] 李洪, 宫兆宁, 赵文吉, 等. 基于Logistic回归模型的北京市水库湿地演变驱动力分析[J]. 地理学报, 2012, 67(03): 357-367.

[17] 薛薇. SPSS统计分析方法及应用[M]. 电子工业出版社, 2013: 212-213.

[18] 谢花林, 李波. 基于logistic回归模型的农牧交错区土地利用变化驱动力分析——以内蒙古翁牛特旗为例[J]. 地理研究,2008, 27(02): 294-304.

[19] 王济川, 郭志刚. Logistic回归模型:方法与应用[M]. 高等教育出版社, 2001: 23-28.

[20] 梅耀林, 许珊珊, 杨浩. 实用性乡村规划的编制思路与实践[J]. 规划师, 2016(01):119-125.

图表来源:

图1-4: 作者绘制

表1-5: 作者绘制