游览前目的地形象对游客感知服务质量的影响

2018-03-21程鹏飞

程鹏飞

[摘要]随着旅游市场竞争的加剧,越来越多的目的地管理者希望通过提升目的地形象来吸引潜在游客。对于初次到访的游客而言,游览前日的地形象不但影响其目的地选择,还会影响其游览后评价。文章探究了游览前目的地形象对游客感知服务质量的影响,并考虑了游客专业知识的调节效应。对752名初次到访游客进行了问卷调查,分别在游览前调查了游客感知的目的地形象和游览后调查了游客的感知服务质量。对概念模型以及研究假设进行的实证检验结果表明:目的地认知形象与情感形象对感知服务质量均具有直接的正向影响。同时,认知形象还会通过情感形象这一中介变量对感知服务质量产生间接影响。對于专业知识水平高的游客,认知形象一情感形象一感知服务质量这一间接路径的作用更强。

[关键词]目的地形象;感知服务质量;游客专业知识;调节效应

引言

随着我国旅游业的迅猛发展,旅游目的地之间的竞争日益激烈。无论是理论研究还是旅游管理实践都表明,塑造和提升目的地形象是提升旅游目的地竞争力的重要手段。良好的形象不但可以让目的地与竞争者相区分,还能吸引游客、提升旅游目的地绩效。旅游目的地的管理者通过广告、网络、游客口碑等信息沟通方式来提升初次到访游客的目的地形象并吸引游客到来,进而用良好的旅游服务体验将初次到访的游客转变成忠诚的游客。尽管现有研究表明,良好的目的地形象不但会提升游客对旅游服务体验的评价,还会提升游客对旅游附属产品的偏好,但是目的地形象的形成是一个复杂的、动态变化的过程,游客感知的目的地形象会在游览前后发生变化。因此,有必要将目的地形象区分为游览前和游览后两种情况。近些年,不少学者开始专注于游览前目的地形象的研究。比如,Lee等针对韩国首尔游客的实证研究表明,游览前后目的地形象的所有维度都显著发生了变化,而游客满意度与目的地形象的变化存在显著相关性。Martin-Santana等针对411名初次到访西班牙特纳里夫岛的游客开展的调查表明,游客对旅程介入程度、搜寻信息所花费时间、游览景点数量都会影响游客游览前后目的地形象的变化。当前研究主要聚焦于游览前后目的地形象变化的影响因素,很少有研究关注游览前目的地形象对于游览后服务评价的影响。此外,他们的研究关注的是目的地形象在游览前后的变化,因此调查时点选取的是游览结束时,这就无法排除游客的游览体验对游览前目的地形象的干扰。另外,针对同一被访者在同一时点的调查容易产生共同方法偏差问题。为了解决以上问题,本文在游览开始前对游览前目的地形象进行测量,在游览结束后对游客感知服务质量进行测量,并构建了目的地认知形象、目的地情感形象与感知旅游服务质量之间的作用路径。此外,本文还考虑了游客专业知识对这一路径过程的调节作用,以期探明在何种条件下游览前目的地形象可以更有效地转化成正面的感知旅游服务质量评价。

1文献综述及研究假设

1.1目的地形象

目的地形象是公认的影响游客决策过程和后续游览行为的重要因素,但是不同学者对于目的地形象的定义却并不相同。表1中列举了一些目的地形象的定义,从中不难发现一些共同特征。首先是主观性,所有的定义都强调目的地形象是游客的主观感知,而非一个客观标准。其次是整体性,几乎所有的定义中都明确指出或者暗示目的地形象是对整个目的地的感知,而非对目的地某个单独属性的感知。在具体的目的地形象测量中,绝大多数研究是基于目的地各属性的测量,最后汇集成为目的地整体形象。第三是态度性,目的地形象是游客在对目的地相关属性认知的基础上形成的态度,具有持久性的特点,并会对游客行为产生影响。早期关于目的地形象的定义主要侧重游客对目的地属性的认知,而忽略了游客对目的地的情感感知。直到Baloglu和Brinberg在对先前文献进行梳理的基础上提出,目的地形象包含两种成分:认知成分与情感成分。其中,认知形象指游客持有的对目的地各属性(如旅游环境、基础设施、历史文化等)的信念或知识,而情感形象指游客对目的地的感觉与情感。因此,本文认为目的地形象是:游客对相关信息(可以是亲身体验或者外部信息)处理的基础上形成的对特定目的地的认知、情感与整体印象。本文沿用Baloglu和Brinberg的观点,认为目的地形象包含认知形象与情感形象两个维度。

按照社会认知心理学的观点,认知成分指个体持有的对事物的信念或知识。情感成分则代表个体对事物的感觉(悲伤、高兴等),行为成分指个体如何对待事物。按照正常的学习过程,这3种成分之间的逻辑关系是认知-情感-行为。因此,在目的地形象的形成过程中,认知形象是情感形象的前提与基础。在已有研究中,Yu和Dean的研究已经表明,情感形象比认知形象在预测游客游览行为以及购买行为方面更准确,这意味着情感形象是游客行为的直接前因,暗示着认知形象对游客行为的间接作用。而从目的地形象的形成先后顺序上,Sonmez和Sirakaya指出游客对于旅游目的地的认知形象的形成要先于情感形象的形成,认知形象是游客形成情感形象的基础和前提。这些证据表明,情感形象是游客行为更加直接的驱动要素,而认知形象则通过情感形象来发挥作用,暗示了认知形象一情感形象一游客行为的逻辑关系,因此,本文提出假设1:

H1:对于初次到访的游客,游览前目的地认知形象与目的地情感形象正相关

1.2感知旅游服务质量

服务质量是服务管理与服务营销领域最重要的研究课题,在旅游行业中,游客感知的旅游服务质量也是衡量目的地绩效的关键指标。作为一项服务业,旅游业具有无形性特点,旅游服务更强调顾客体验,这使得旅游服务质量的评价更加复杂与主观。正如Zeithaml等在研究中所提到的:“客观的服务质量是不存在的,因为所有的质量都是由顾客感知的”。尽管关于感知服务质量的定义有很多,但是比较主流的定义是Parasuraman与其同事所提出的,他们认为感知服务质量是顾客实际感知的服务绩效与之前预期的比较,如果顾客感知的服务绩效超过预期则感知服务质量较高,否则感知服务质量较低。基于该定义,他们开发出服务质量的经典测量量表——SERVQUAL量表。这一定义的基础是期望差异范式,因此顾客预期就成为感知服务质量测量的基石。Zeithaml等指出顾客对于服务的预期主要取决于以下几种因素:顾客的先前经验、企业主导的沟通渠道(广告、促销等)以及其他顾客的口碑。对于初次到访游客,由于缺少先前经验,游客对于旅游目的地的预期主要取决于广告、互联网、旅游指南以及亲友的口碑,这些信息源也是构成游览前目的地形象的基础。因此,目的地形象与游客预期具有天然的紧密联系。尽管Zeithaml等并没有在研究中直接提出企业形象是顾客预期的影响因素,但是Ariffin等针对航空公司的实证研究表明,航空公司的企业形象会影响乘客对其服务友好性的预期,进而影响感知的服务质量。在旅游管理领域,正如Ye和Tussyadiah在研究中所指出的,旅游营销机构可以通过塑造潜在游客心中的目的地形象从而让潜在游客形成对游览过程独特体验的预期,进而提升游客的游览倾向。另外,因为服务无形性的特点,顾客在评价服务时更主观、更易受到顾客态度的影响。Cheng和Xue从社会认同理论的视角指出,正面的企业形象可以培养顾客对企业的认同感,进而提升顾客参与服务生产的意愿和感知服务质量,这种影响在高感知风险情景下会更明显。对于旅游业而言,无形性与高风险性是旅游业的基本特征。因此,游客在评价旅游服务质量时更易受到目的地形象的影响。Kim等对奥兰多581名游客的调研表明:目的地形象对游客感知的服务质量具有显著的正向影响。但是他们的研究关注的游客游览后的目的地形象,而不是游览前的目的地形象,但本文仍然可以推论出游览前目的地形象对于感知服务质量具有显著的影响。因此,本文提出假设2:

H2:对于初次到访的游客,目的地认知形象与感知的服务质量正相关

服务是一种体验,顾客在接受服务时的情感体验也是评价服务质量的重要方面。Nasution等提出的顾客体验框架(customer experience framework)就指出,顾客在服务中的体验不但影响顾客的服务评价(比如感知服务质量),还会改变顾客服务体验后的行为。实际上,游客在搜寻、处理信息并形成目的地形象的过程中,往往也会建立起自己与旅游目的地之间的情感联系,即目的地歸属。Halpenny认为即便对于初次到访的游客,在游览之前也可以形成对某地的归属感。这种归属建立在亲友口碑、大众传媒等外部信息源的基础之上。Prayag和Ryan针对705名国际游客的实证研究表明,目的地形象不但能带来目的地归属感,还会进而导致游客满意与忠诚。当游客在游览前对目的地持有正面的情感形象时,会对目的地具有更高的认同感与归属感,这会唤醒游客在游览中的情感体验,比如愉悦、兴奋、激动、放松等。而这种情感体验正好满足游客逃离枯燥例行生活、逃离工作压力、寻求新鲜体验的旅游动机。这种情感体验与旅游动机的高度契合会带来更高的感知服务质量。因此,本文提出假设3:

H3:对于初次到访的游客,目的地情感形象与感知的服务质量正相关

1.3游客专业知识的调节效应

游客获取外界信息形成目的地形象并对后续的目的地选择以及游览评价产生影响,这一过程可被看作是游客利用外界信息的过程,这必然受到游客信息处理能力的影响。其中,游客专业知识(expertise)是体现游客信息处理能力的重要变量。专业知识被定义为:成功完成特定相关任务的能力。先前很多研究表明:具有不同专业知识的个体在信息处理方面存在差异。比如Mourali等的研究就发现顾客在购买决策前进行信息搜寻时,专业知识不同的顾客对于不同的信息源具有不同的偏好,专业知识水平高的顾客具有更强的认知需求,因此更愿意从外界搜寻信息。在旅游行业也有类似的发现,Teichmann针对奥地利游客的实证研究表明:旅游经验越丰富的游客专业知识水平越高,他们在制定游览决策之前越倾向于从外界获取信息。按照精细加工可能性模型(elaboration likelihood model,ELM)的观点,个体处理信息的能力和意愿将会决定其不同的信息处理方式,其中专业知识水平高的个体具有较高的信息处理能力,往往会选择中央路径,即通过外界信息搜寻与精细加工形成对事物的态度,这种建立在理性、符合逻辑的精细加工基础上的态度更持久且不易改变。而专业知识水平低的个体因为缺乏相应的信息处理能力,其对事物态度的形成更多是基于外围要素(比如对信息源的喜好、对代言人的喜好等)。相对而言,基于中央路径形成的态度比基于外围路径形成的态度对个体行为预测能力更强。在旅游行业中,游客感知的目的地形象也是一种游客对目的地的态度,在目的地形象的形成过程中,不同专业知识水平的游客也具有不同的形成路径。根据精细加工可能性模型的观点,专业知识水平高的游客形成的目的地形象往往建立在对外界信息的精细加工基础上,目的地形象对于游客的旅游质量评价具有更好的预测能力。此外,Gursoy也指出,专业知识水平高的游客可以更准确地理解信息的含义,并更深入分析与思考旅游目的地的相关属性,从而形成合理预期以及理性的游览决策。而由于缺少对目的地属性信息的精确理解能力,专业知识水平较低的游客往往会过度简单化地形成目的地形象以及不合理的预期,这都会降低游览后的服务质量评价。因此,本文提出假设4和假设5:

H4:对于专业知识高的游客,目的地认知形象与感知的服务质量之间的正向关系更强

H5:对于专业知识高的游客,目的地情感形象与感知的服务质量之间的正向关系更强

从认知过程来看,个体对事物的认知是构建情感的基础与前提,情感是对认知的整合与抽象,是个体对信息进一步加工的结果。按照信息处理理论的观点,游客将对目的地属性的认知、整合、抽象成为对目的地的情感,这一过程中需要游客付出相应的认知努力。对于专业知识水平高的游客,由于处理信息能力较强,其对于旅游目的地相关信息的处理,不仅形成目的地认知形象,还可以进一步将信息整合、抽象成为目的地情感形象。Gursoy和McCleary指出,专业知识水平高的游客经常会对目的地相关信息进行精细加工。而对于专业知识水平低的游客,由于信息处理能力有限,其对于旅游目的地相关信息的处理可能仅仅停留在对于目的地相关属性的熟悉与知晓层面,而不会进一步提升、抽象到情感层面。因此,提出假设6:

H6:对于专业知识高的游客,目的地认知形象与情感形象之间的正向关系更强

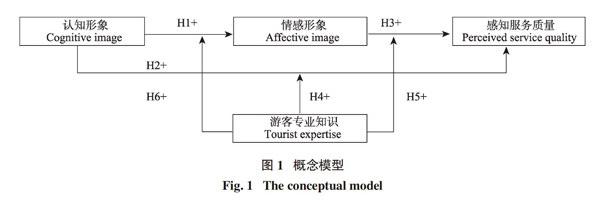

本文的概念模型如图1所示。

2抽样与测量

2.1调研过程

旅游目的地是一个宽泛的概念,可以是一个国家、一个省份、一个城市或者一个旅游景点。因此,在进行实际的调研之前需要对问卷中旅游目的地的范围进行界定,本文中的旅游目的地指西安这座城市。本文的研究对象是初次到访的游客,由于感知的目的地形象是动态变化的,为了防止游客的游览经历对于游览前目的地形象的影响。本文选择的调查地点是西安咸阳国际机场以及西安火车站。随机抽取来西安的游客,调查设置了筛选题项,经过筛选的被访者都是初次到访西安的游客。问卷分为两部分,第一部分是关于目的地形象以及专业知识的测量题项,需要被访者在实际游览西安之前就填写,填写完毕后立即回收。第二部分是关于感知服务质量的测量题项,需要游客在游览之后填写。其中第二部分采用邮寄的方式寄回,为了便于被访者寄回问卷,笔者已经将信封邮票以及地址填写完成。通过调研过程设计,游客在真实游览目的地之前就测量了感知的目的地形象,这样可以避免真实的游览体验对游客感知目的地形象的影响。避免了正在游览或者游览之后的游客在回忆游览前目的地形象时的偏差。此外,在调研过程中自变量(目的地形象以及游客专业知识)与因变量(感知服务质量)是在两个时点分别进行测量的,因此很好地避免了共同方法偏差(common method bias)问题。最终发放问卷2000份,在删除填写不完整的问卷后,问卷一最终得到1823份。由于不是立即回收,所以问卷二的回收率比较低,收到寄回的问卷二765份,其中有13份对应的问卷不完整,因此,最后问卷一与问卷二匹配后的有效问卷共752份,综合回收率为37.6%。

2.2变量测量

本文在研究中涉及的变量测量量表全部采用的是已有研究中的成熟测量量表。

在情感形象的测量方面,本文沿用先前研究惯用做法,采用语义差异量表(semantic differential scale)。Pike和Ryan在对前人测量量表进行修改的基础上形成了旅游目的地情感形象测量量表。他们修改后的测量量表为:(1)昏昏欲睡的-唤醒的;(2)有压力的-放松的;(3)枯燥的-兴奋的;(4)不愉快的-愉快的。本文就采用Pike和Ryan的測量量表,被访者根据自己对旅游目的地的认知,在两个相反的形容词之间选择目的地所处的位置(1~7级)。

认知形象侧重对目的地相关属性的测量,由于调研的旅游目的地不同,因此各个旅游目的地的典型属性差异巨大,这也造成先前的各项研究在认知形象的测量方面存在很大差异。实际上,很多研究在确定认知形象的维度时往往采用结构化与非结构化相结合的研究方法。本文首先对先前相关文献进行梳理,在Chi和Qu以及SanMartin和Rodriguezdel Bosque的研究基础上,从旅游环境、旅游基础设施、历史文化吸引力、自然景观吸引力、交通基础设施、旅游价格与价值、娱乐与夜生活、户外运动8方面提出总计29个测量题项,经过与专家的访谈(来自旅行社、旅游景点以及旅游局),确定删除户外运动方面的测量题项4个,因为户外运动的主要参与者是西安当地居民,而本文对象是初次来西安的游客,其参与户外运动可能性较小。最后,形成包含25个测量题项的测量问卷,量表采用7级Likert测量量表。然后,对60名本科生进行预调研,通过因子分析提取了5个因子(特征值大于1),其中,旅游环境题项集中在1个因子(5个题项),历史文化吸引力的题项集中在1个因子(3个题项),自然景观吸引力的题项集中在1个因子(3个题项),交通基础设施的部分题项与旅游基础设施题项集中在1个因子(4个题项),旅游价格与价值的题项也集中在1个因子(4个题项),而娱乐与夜生活的题项则比较分散,且载荷较小。删除载荷低于0.4的题项后,最终形成5个因子19个题项(表2)。

感知服务质量的测量本文用的是Parasuraman等提出的SERVQUAL量表,该量表包含5个维度:有形性、可靠性、响应性、保证性和移情性。本文采用的是Kim等提出的专业知识测量量表,包含4个题项。

3实证检验

3.1效度与信度

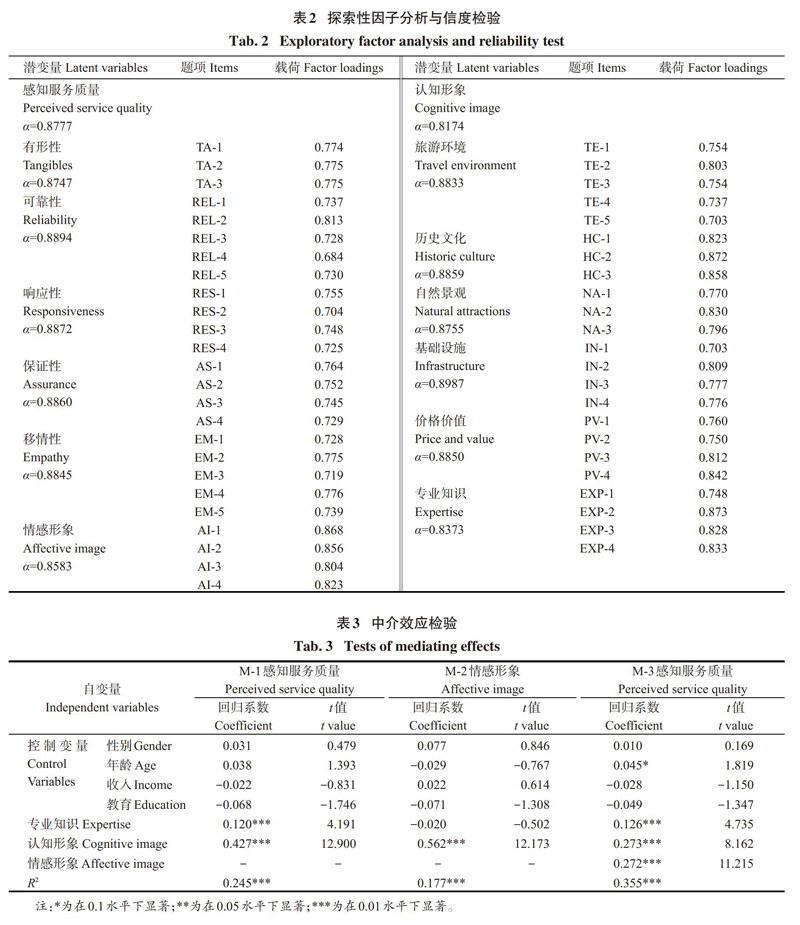

在进行实证分析之前,本文首先对相关变量进行了探索性因子分析。按照特征值大于1的因子提出方式并经过旋转后的因子分析结果表明(表2),各个变量具有较好的区分性,其中,多维度的变量——感知服务质量和认知形象的各个题项都分别归属于不同的因子下,各个题项的因子载荷均在0.7以上,表现出较好的内聚效度。信度方面,经过克朗巴哈信度检验的结果表明(表2),各变量的6c值均在0.8以上,表现出较好的效度。对于感知服务质量和认知形象这两个多维度的变量,分析结果也表明各维度具有较好信度(a值都在0.8以上)。

3.2假设检验

在本文的模型中同时包含中介与调节效应,需要先检验中介效应再检验调节效应。首先,分析认知形象通过情感形象影响感知服务质量这一过程。为了在分析调节效应时避免乘积项产生的多重共线性,本文在分析前先对认知形象、情感形象、游客专业知识这3个变量进行了中心化,中心化不会影响各个变量对于因变量的作用显著性。

按照中介变量检验的经典做法,本文首先检验了认知形象对感知服务质量的作用,通过M-1的分析结果可以看到(表3),认知形象对感知服务质量具有显著的正向影响(回归系数:0.427,p<0.01),假设2被验证。游客专业知识对感知服务质量具有显著的正向作用(回归系数:0.120,p<0.01)。这表明专业知识水平高的初次到访游客,其感知的旅游服务质量更高。在M-2中,本文检验了认知形象对情感形象的作用(表3),回归分析结果表明认知形象对情感形象具有显著的正向影响(回归系数:0.562,p<0.01)。这表明游客的目的地形象形成过程符合个体的认知过程,即认知-情感的因果关系,假设l被验证。这意味着尽管目的地形象在先前研究中经常被分为认知形象与情感形象两类,但是这两种目的地形象并非并列关系,而是具有层级关系,即认知形象是情感形象的前提与基础,而情感形象是认知形象的抽象与提升。在M-3中,本文同时检验了认知形象与情感形象对感知服务质量的影响(表3),回归分析的结果表明,认知形象(回归系数:0.273,p<0.01)与情感形象(回归系数:0.272,p<0.01)对感知服务质量都具有显著的正向影响。结合M-1与M-2的分析结果,可以发现情感形象部分中介了认知形象对感知服务质量的作用。此外,相对于M-1,M-3中认知形象的回归系数由0.427减少为0.273,相应的t值由12.900降低为8.162。这是因为在M-1中认知形象的回归系数0.427是直接效应与间接效应的共同作用,在M-3中由于控制了情感形象的间接效应,所以认识形象回归系数0.273显示的仅仅是其对感知服务质量的直接效应,因此变小了。从间接效应的大小来看,认知形象通过情感形象对感知服务质量的间接效应为0.153,认知形象对感知服务质量的总效应为0.427(M-1中认知形象的回归系数),因此间接效应在总效应中占比为35.8%。从3个模型的分析中可以发现,认知形象对感知服务质量存在两种作用路径:直接作用路径和通过情感形象的间接路径,其中,间接效应占总效应的比重为35.8%。

以上的中介效应分析表明,认知形象对感知服务质量存在两条作用路径,即直接效应和通过情感形象的间接效应。接下来分析游客专业知识对这两条作用路径的调节效应,以检验在不同专业知识水平的游客群体中,这两种作用路径强度的差异。首先,检验游客专业知识对认知形象一感知服务质量之间关系的调节效应。在M-4的回归结果中(表4),认知形象×专业知识这一乘积项的回归系数并不显著,并且在与参照模型M-3的R2对比中,其变化值△R2为O且统计意义上不显著。这都表明游客专业知识的调节效应并不显著。假设4被拒绝。这意味着认知形象对感知服务质量的直接效应不会随着游客专业知识水平而发生显著变化。

其次,检验游客专业知识对情感形象-感知服务质量的调节效应,从M-5的回归结果中发现(表4),交互项情感形象×专业知识对感知服务质量具有显著的正向影响(回归系数:0.063,p<0.01),此外,相对于M-3,M-5的R2增大了0.01,并且在统计意义上显著(p<0.01)。这表明引入了情感形象×专业知识这一乘积项后,回归方程对因变量感知服务质量的解释力显著增强了。所有的这些证据都表明,专业知识对情感形象一感知服务质量的关系具有显著的正向调节作用,假设5被验证。对于专业知识水平高的游客,情感形象与感知服务质量之间的正向关系更强。

最后,检验了专业知识对认知形象一情感形象关系的调节效应,从M-6的分析结果中本文发现(表4),乘积项认知形象×专业知识对情感形象具有显著的正向影响(回归系数:0.105,p<0.01)。同时,M-6的R2要比参照模型M-2的R2增加0.01,并在统计意义上是显著的。这表明专业知识对认知性形象-情感形象的关系具有显著的正向调节作用,假设6被验证。对于专业知识水平高的游客,认知形象与情感形象之间的正向关系更强。

从调节效应检验的结果可以看出,游客专业知识对于认知形象到感知服务质量的直接效应不存在显著的调节效应,但是对认知形象-情感形象-感知服务质量这一間接路径具有正向的调节效应(无论对这一路径的前半段还是后半段都具有显著的正向调节效应)。接下来计算对于不同专业知识水平的游客群体而言,中介效应占总效应比重的变化情况。本文假定专业知识水平高的游客群体为正的一倍标准差(中心化后专业知识这一变量均值为0,标准差为1.18),专业知识水平低的游客群体为负的一倍标准差(即-1.18)。将其带人M-5和M-6,分别计算出专业知识水平高和专业知识水平低的游客群体的中介效应,其中,专业知识水平高的游客群体的中介效应为0.248,专业知识水平低的游客群体的中介效应为0.093,其占据认知形象对感知服务质量总效应的比重分别为58.1%(0.248/0.427=58.1%)和21.8%(0.093/0.427=21.8%)。因此本文可以得出结论,相对于专业知识水平低的游客,专业知识水平高的游客对目的地的认知形象更易通过情感形象这一中介来对感知服务质量发挥作用。

4结论与启示

4.1研究结论

本文关注初次到访游客感知的目的地形象对旅游服务质量的影响,并考虑了游客专业知识的调节效应。通过对752名初次到访游客的问卷调查,回归分析表明:游客的认知形象会通过两种路径来影响感知旅游服务质量,一方面认知形象对感知服务质量具有直接正向影响,另一方面会通过情感形象这一中介变量间接影响感知服务质量。游客专业知识对认知形象-情感形象-感知服务质量这一间接作用路径具有显著的正向调节效应,即当游客专业知识水平高时,认知形象可以更有效地通过情感形象这一中介变量间接地对感知服务质量产生正向影响,而当游客专业知识水平低时,认知形象更多地通过直接路径对感知的服务质量产生影响。

4.2理论贡献

随着对目的地形象研究的深入,越来越多的研究开始将游览前和游览后目的地形象区分开来,并开始关注二者变化的原因。本文通过对同一游客在游览前后不同时点的调查,验证了游览前目的地形象对游览后感知服务质量的影响。一方面,本文的研究表明游览前目的地形象对顾客的影响具有时间延续性,即便经历了实际游览体验,游览前目的地形象仍能预测游客游览后的服务评价;另一方面,本文针对同一游客不同时点的测量相比以往研究可以排除游客直接体验对游览前目的地形象的干扰,并有效降低共同方法偏差。

本文对游客专业知识的调节效应的检验结果可以看出,专业知识水平不同的初次到访游客的目的地形象对感知服务质量的作用路径是不同的。对于专业知识水平高的游客,由于其对于目的地相关信息处理能力较强,所以其对目的地的感知不仅停留在认知形象,还会进一步提升成为情感形象并对后续的感知服务质量产生影响。这一作用过程更加符合社会认知心理学中的认知-情感-行为范式。而专业知识水平低的游客则更多的是认知形象直接影响感知服务质量,缺少向情感形象转化这一过程。按照社会认知心理学的观点,情感形象比认知形象更持久、更不易变,且对游客行为及评价具有更强的预测能力。本文的研究加深了对初次到访游客目的地形象形成过程的认知,有助于旅游目的地管理者制定更精准的形象提升策略。

4.3管理启示

旅游目的地管理者要借助目的地形象来提升感知服务质量,需要针对不同专业知识水平的潜在游客群体采取不同的信息沟通策略。对于专业知识水平高的游客群体,由于其具有较高的信息处理能力,因此可以借助旅游杂志、旅游网站、旅游手册等媒介介绍更加详细的目的地信息,以帮助游客形成认知形象。专业知识水平高的游客群体可以将认知形象进一步提升成为情感形象,因此旅游目的地管理者可以不去特意提升游客的情感形象。而对于专业知识水平低的游客群体,由于其信息处理能力较低,因此要更多利用图片、视频等生动、简单的信息传播方式,来提升这些游客感知的目的地形象。此外,专业知识水平低的游客由于缺少将认知形象提升为情感形象的能力,因此,目的地管理者要采用一些具有针对性的营销方式来提升这些游客感知的情感形象,比如利用影视作品、文化体育活动等方式来帮助游客提升情感形象。