后大屠杀时期南京市民的生活*

2018-03-20张慧卿

张慧卿

南京大屠杀给南京乃至中国人民带来深重的灾难和严重的心理创伤,至今仍是影响中日两国和平发展的重要历史问题之一。近年来,随着南京大屠杀史研究的不断深入,部分学者将研究视角拓展到后大屠杀时期,以探究南京大屠杀对南京的社会影响。*相关研究成果参见孙宅巍《南京大屠杀所造成的社会经济后果研究》,《南京社会科学》1996年第2期;马俊亚《难民申请书中的日军暴行与日据前期的南京社会经济(1937—1941)》,《抗日战争研究》2007年第1期;张连红《南京大屠杀对南京市民社会心理的影响》,《江苏社会科学》2000年第6期;姜良芹《从市民呈文看南京大屠杀》,《抗日战争研究》2007年第1期;张连红《南京大屠杀与南京市民的创伤记忆》,《江海学刊》2003年第1期;吕晶、方勇《南京沦陷后私人财产损失的典型性研究—以国民政府文官处职员损失为例》,《民国档案》2011年第3期;张福运《如何评判沦陷时期的南京民间社会—“抗争”与“灰色地带以外”的视角》,《抗日战争研究》2011年第1期;经盛鸿、李沛霖《沦陷时期南京的人口变迁和市民生活》,《南京社会科学》2014年第10期;张生《南京大屠杀受害者PTSD初步研究》,《抗日战争研究》2009年第4期;崔巍《抗战时期沦陷区的学术研究及知识分子状况述论—以1940至1945年南京市为例》,《民国档案》2007年第3期;于静《南京沦陷前后的商业生态—以渔牧商场(1936-1939)为例》,《历史教学(下半月刊)》2013年第4期;刘奕《后大屠杀时期的南京(1938.03—1940.03)》,南京大学2016年未刊博士论文,等等。所谓“后大屠杀时期”,即从日军大规模暴行开始减弱的1938年1月下旬起,至1940年3月汪伪政权成立前止,这是南京大屠杀影响最为直接、最为广泛的时期,也是日军当局确立常态化殖民统治的时期。这一时期,大屠杀导致的社会恶果凸显并持续发酵。日军当局为稳定社会秩序,对南京实施严密的社会控制与经济统制,城市社会环境极为恶劣。南京市民虽然结束跑反,返回家园,试图恢复以往的正常生活,大屠杀造成的极度恐惧也稍许缓解,但他们既要面对物价飞涨、生计无着、生活赤贫化的困境,还要忍受日军暴行对其心灵的摧残,心理创伤无法抚平,社会问题也随之孳生。

1919年9月即开始工作生活在南京的美籍传教士、金陵大学附属医院(即南京鼓楼医院)院长霍顿·丹尼尔斯(John Horton Daniels,中文名谈和敦,以下简称霍顿)与夫人海伦·丹尼尔斯(Helen Daniels,以下简称海伦),于南京大屠杀后相继返回南京,霍顿全面主持鼓楼医院的工作,直到珍珠港事件后他被日军捕押至马尼拉集中营。在此期间,霍顿夫妇给美国教会及家人的书信及保留的文献资料,为后人深入研究后大屠杀时期的南京社会提供了重要史料。这批特藏于美国哥伦比亚大学伯克图书馆的霍顿夫妇档案文献,不仅反映了日军暴行给南京社会环境带来的严重破坏及恶果,也反映了南京市民在大屠杀阴影中绝望挣扎、顽强生存的生活实态,为本文的研究提供了重要的第一手档案史料。

一、 后大屠杀时期南京的社会环境

大屠杀后,为“重建”南京社会秩序,日军当局先后扶植伪南京市自治委员会和伪督办南京市政公署(后改组为伪南京特别市政府),推行严酷的社会控制及经济统制政策,同时日军暴行导致的经济衰退及城市环境恶化等社会恶果也持续发酵,南京笼罩在大屠杀造成的恐怖阴影中。

日伪当局通过日军特务机关、警察、保甲制度等,采取发放“安居证”、“通行证”、“市民证”等形式,在南京城乡建立起严密的社会控制系统,将市民置身于日伪严密监控之下。南京沦陷不久,日伪当局就向难民发放“安居证”,并以“肃清残敌”为由搜捕屠杀放下武器的中国军人和无辜平民,胁迫难民离开安全区返回原住所,初步实现对市民的控制。此后,日伪当局不断强化户政管理和保甲制度,加强对市民的控制。1938年8月,伪督办南京市政公署以市内“奸宄溷迹”为借口,进行全市户口总调查。根据调查,截至1938年12月,全市共有473411人,其中城区为294755人。*伪督办南京市政公署秘书处编:《南京市政概况》,南京宜春阁印书馆1939年3月,第21—22页。伪督办南京市政公署还编制户籍门牌、实行保甲制度,城内五区共设67坊、701保、6885甲。*伪督办南京市政公署秘书处编:《南京市政概况》,第23页。日伪当局要求各甲长“临时查报本保甲内户口异动”并“互相劝勉监视”。*伪督办南京市政公署秘书处编:《南京市政概况》,第27页。1939年3月,伪南京特别市政府公布“市民证”发放办法,“各区晓谕人民一体遵照”,规定“除六岁以下无需领证,十二岁以下无需粘贴照片外,凡属住居本市人均需照章领证”。*《南京特别市政府(市政公署)组织规则及市政概况》(一),南京市档案馆藏,1002-1-15-1。为严密控制民众,日伪当局推行5户联保连坐,互相监视,不具结或不互相监督者将吊销或扣发“市民证”,重者送警察机关治罪;市民出入城门、投宿旅舍或户口检查时,必须随身携带并出示“市民证”,接受检查。日伪当局还在南京8个城门和下关火车站、中华门火车站、江边轮埠码头等地派驻士兵和警察,检查出入者的“通行证”和“防疫证明”。

大屠杀期间,日军以劫掠、强占、拆除、纵火等多种方式摧毁南京经济,工厂、主要商业街区及商店大多被毁,“工厂高耸的烟囱里不再冒烟,仅从城外就可以看出这是一座饱受蹂躏、居住着穷人的废弃之城。”*《海伦·丹尼尔斯致家人的信》(1938年11月4日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.作为消费型城市,南京城内生活物资有赖于周边地区供应,因周边村庄遭日军焚毁、劫掠,已无法正常向南京市内供应物资,城内物资极度匮乏。日军当局为实现“以战养战”的目的,实施物资与金融统制政策,加速了城区经济衰退。在物资统制方面,1938年,为“稳定”南京社会秩序,日军尚未实行严酷的物资统制政策,并指示伪政权到外地采购米、面粉、盐、煤等。*参见齐春风《沦陷时期南京的粮食供应》,《中国农史》2014年第6期。然而从1939年开始,日军当局基本切断了未占领区物资流入的渠道,完全垄断了南京生活必需品的供给,其中粮食统制最为严酷,“其统制目的,一面为日军保持低廉之军粮,一面则故意为日本在华商行图利之机会,于是中国人民遂受负担军粮及日商盘剥之双重痛苦,京沪一带粮价日涨,而日商之囤积居奇尤日甚一日。”*南京市档案馆编:《审讯汪伪汉奸笔录》(上),江苏古籍出版社1992年版,第418页。在金融统制方面,日军当局强制推行日本军票和日元,而美元的流通、兑换和使用则受到限制。1939年11月,南京联合教会报告,美元、银币、双角银币和铜币的兑换出现了困难,“即使一美元甚至更小面值的货币也难以获得。”*NANKING NOTES AND NOTICES,Emergency Issue No.8,Nov.23,1939,MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series2-Box1-Folder6,Burke Library,Columbia University.

南京沦陷后,城内水电供应一度中断,“全市大街小巷房屋焚毁之余烬,即残余木料、瓦屑、砖碎、破墙灰土、废坏钢铁,以及折断电杆、电线等物,七倒八斜,零零落落,途为之塞”,*《日伪南京市自治委员会整理及清洁全市道路计划书》(1938年3月3日),中国第二历史档案馆、南京市档案馆编:《侵华日军南京大屠杀档案》,江苏古籍出版社1997年版,第485页。南京成了一座“死城”,环境极其恶劣。到1938年11月,海伦目睹的南京城仍是一片废墟,主城区四处断壁残垣,“珠江路到小河西边的街角全部被毁”,从标准石油公司一直到首都剧院*似为新都大戏院。,“所有的建筑都被毁坏”,“从内桥到南门沿途的状况很糟糕,所有的大型商店和高楼都变成一片废墟。很多沿街的门面上还残留着高悬的金凤凰、独角兽、老虎或福禄寿神像,但内部全都被毁坏了,四处散落着碎砖、水泥和扭曲的钢筋。”*《海伦·丹尼尔斯致家人的信》(1938年11月9日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.此外,老鼠大量出没于被破坏的老旧房子里,*NANKING NOTES AND NOTICES,Emergency Issue No. 6,Oct.27,1939,MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series2-Box1-Folder 6,Burke Library,Columbia University.给市民的健康带来极大威胁,大屠杀对南京城市环境的破坏可见一斑。

二、 南京市民的生活实态

由于日伪当局对南京的控制,市民均在严密监控之下。日军当局严格限制出入南京的“通行证”发放,即使西方人士进入南京也至少要等待两星期以上,如霍顿等了三个星期,海伦等了两星期,叶慈医生夫妇则足足等了两个月。*《海伦·丹尼尔斯致女儿的信》(1938年10月22日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.无论中外人士,即使获准进入南京,进城时还需经过严密盘查,不仅“通行证”、行李屡遭检查,甚至遭到殴打。海伦在南京火车站亲眼目睹了一个粗暴的日本兵不停地抽打靠近他的人,“当有人推搡或被掌掴倒地时,后面的人就像保龄球或多米诺骨牌一样全都倒下。”*《海伦·丹尼尔斯致家人的信》(1938年11月4日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.更有甚者,“我女同胞行大街上,日兵见之即趋前阻拦,藉检查为名,遍摸全身,百般调戏,任意玩弄,但也只好忍辱含羞,听其胡为,否则,刺刀举起,立刻戳死,故在白天,大街上没有一个妇人的影子!”*李克痕:《沦京五月记》,张连红编:《幸存者的日记与回忆》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第3册,江苏人民出版社2005年版,第509页。到1938年9月,“大多数中国人仍然很害怕进入被占区。”*《海伦·丹尼尔斯致家人及女儿的信》(1938年9月1日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.出于安全考虑,金陵女子文理学院附近不少居民直到1938年11月仍坚持白天到自己的小菜园干活,晚上回到难民区居住。*《海伦·丹尼尔斯致家人及女儿的信》(1938年11月15日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.在南京的外国人也遭到日本士兵的殴打或威胁。1938年6月15日,刚从上海回到南京的金陵大学化学系美籍教授汤姆森在街上被日本哨兵拦下并无故被打耳光。汤姆森事件发生后,美国驻华大使馆三等秘书阿利森多次与日方交涉,在确凿的证据面前,日军当局仍偏袒哨兵,认为汤姆森的报告“夸大而毫无根据”,应给予“适当的规劝”,并表示“如果这样侮辱日本士兵的事件将来继续发生,日军当局将保留采取适当措施的权利。”*陆束屏编译:《美国外交官的记载:日军大屠杀与浩劫后的南京城》,南京出版社2012年版,第383—405页。

南京经济的整体性衰退将人们的生活推入赤贫化深渊,城内各业萧条,就业率极低。以战前南京发达的缎业为例,因战火破坏,缎机损毁大半,700余家机房无法织缎,“三万余工人均遭失业”,“缎业损失约达二千万元。”*《南京缎业》(1938年5月31日),《国际劳工通讯》第5卷第6期,1938年6月。

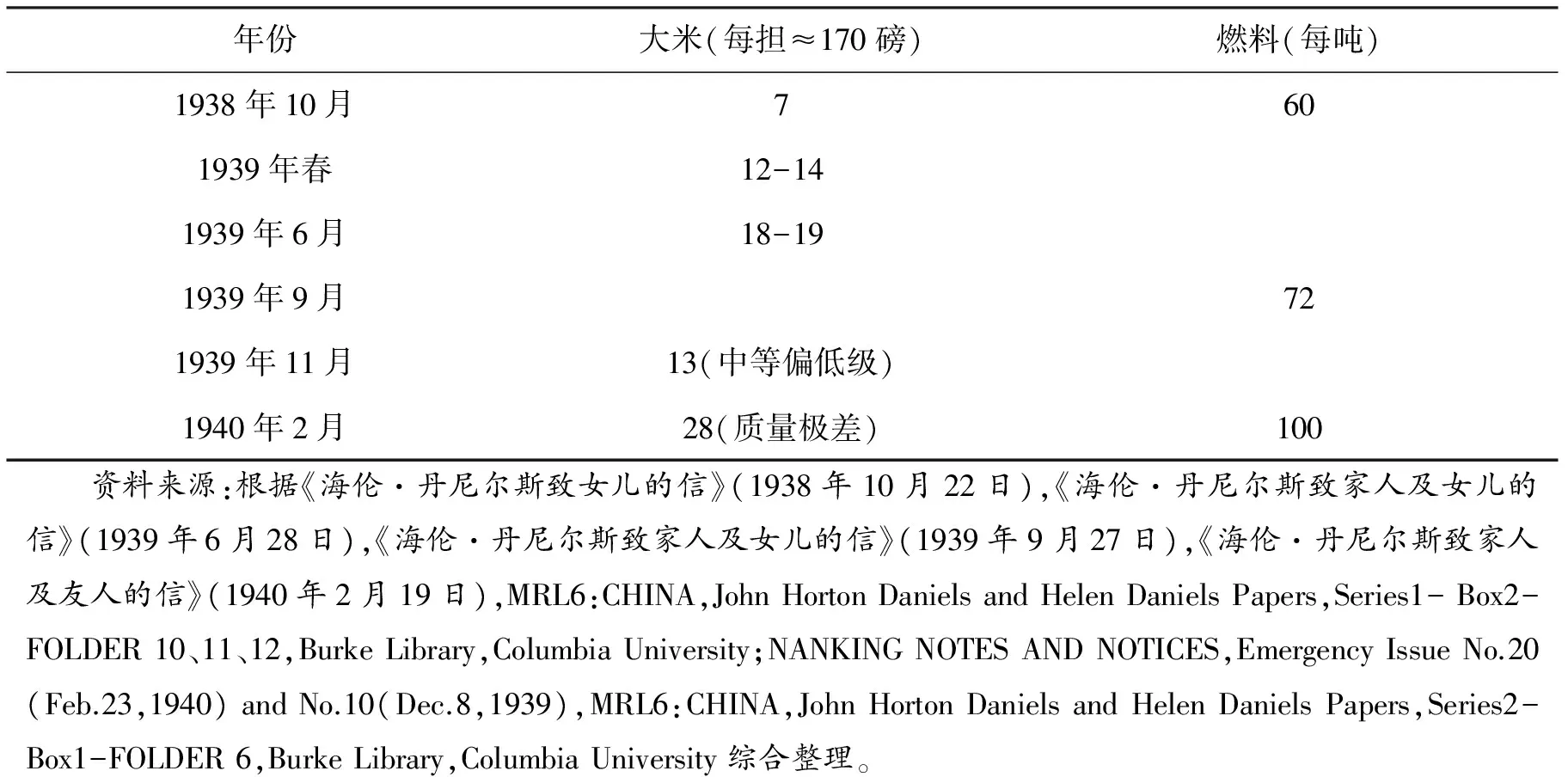

为满足民众日常生活的需要,南京陆续出现新的商品交易市场,且以买卖二手货物为主。1938年11月,水西门道路两旁、上海路到汉中路再向东到新街口一带、升州路、夫子庙等地出现新的商品市场,升州路幸存下来的小商店“使这条街道成为整座城市最兴旺的商业中心”。*《海伦·丹尼尔斯致家人的信》(1938年11月9日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.此类商业活动虽在某种程度上满足了市民的日常生活需要,但城内物资匮乏的问题依然严峻。1938年12月,霍顿在信中告诉女儿,城里的商店差不多都没了,街边小店出售的物美价廉的东西大多是“赃物”,“这是这些可怜的人唯一的生财之道。”*《海伦·丹尼尔斯致家人及女儿的信》(1938年12月9日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 11,Burke Library,Columbia University.到1939年4月,南京仍然是“苦力的城市”,街上“看不到一打以上服装整洁的中国人,到处所见的都是苦力,至多是一些零售商人”。*H.V.Redman:《南京见闻实录》,《新世纪》第2期,1939年6月。1939年6月,教会统计表明,“南京城市人均月收入是3.96美元,工薪人员平均日工资是49美分,一个家庭平均4.2个人,其月平均收入为14美元。”*《海伦·丹尼尔斯致家人及女儿的信》(1939年6月28日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.1939年11月,南京市民的收入仍达不到沦陷前的二分之一或三分之一,甚至不及四分之一。*NANKING NOTES AND NOTICES,Emergency Issue,No.8,Nov.23,1939, MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series2-Box1-Folder 6,Burke Library,Columbia University.与此同时,由于日军全面垄断粮油、食盐、燃料等生活必需品的供应及价格,大米、燃料等紧缺物资的价格随着日军控制程度的加强一路飞涨,详见下表。

1938年10月至1940年2月南京大米、燃料价格表 单位:美元

生计无着、物价飞涨,以及日军暴行造成的“不完全型家庭”和“无家型家庭”大量存在,市民生活普遍困顿。由于米价昂贵,许多穷人不得不以胡萝卜缨子充饥,市民“穷得只能购买生活必不可少的东西,主要是本地生产的粮食”,*《许尔特尔致上海德国大使馆的报告》(1938年11月30日),陈谦平、张连红、戴袁支编:《德国使领馆文书》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第30册,江苏人民出版社2007年版,第241页。街上行人“大多数都是眼睛凹下去,面色是青白的,身体瘦得像一根柴。”*田川大吉郎:《南京见闻录》,《国际周报》(香港)第31期,1938年11月。1938年10月,大部分市民“依靠国际救济委员会和市政府的救济生活”。*《许尔特尔致上海德国总领事馆报告》(1938年10月5日),陈谦平、张连红、戴袁支编:《德国使领馆文书》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第30册,第239页。1939年,越来越多的市民赤贫化,仅南京国际救济委员会登记在册接受救济的无劳动力家庭就达1.3万余户。*NANKING NOTES AND NOTICES,Emergency Issue,No.16,Jan.19,1940,MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series2-Box1-Folder6,Burke Library,Columbia University.当年6月,南京国际救济委员会就为10万人提供了救济。*《海伦·丹尼尔斯致家人及女儿的信》(1939年6月28日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 11,Burke Library,Columbia University.1940年以后,南京街头仍然到处是饥寒交迫的面孔,越来越多曾经有身份、穿着得体的人流落街头,*《海伦·丹尼尔斯致婆婆、哈瑞特和阿娜·莫法特的信》(1940年2月19日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 12,Burke Library,Columbia University.仅1940年1月2日至10日短短9天,南京国际救济委员会就接收了20634份救济申请。*NANKING NOTES AND NOTICES,Emergency Issue,No.16,Jan.19,1940,MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series2-Box1-Folder 6,Burke Library,Columbia University.

南京市民普遍赤贫的状况还可以从鼓楼医院的就诊病人看出端倪。1938年12月,鼓楼医院住院率虽然很高,但连三等病房的费用都没几个人能承受得起,正如霍顿在致友人的信中所言:“一个患者要求住一个三等单间,她可能是唯一的几个能付全款的人,一天80分,换算成我们的货币就是0.1885美元。”*《霍顿·丹尼尔斯致“白十字”友人的信》(1938年12月14日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.霍顿原希望美国教会的医疗资助持续到平民的经济情况恢复到以前的一半时,但随着经济持续恶化,平民收入日益减少,“他们在战争前都能承受起治病的费用,但现在不行了。”*《霍顿·丹尼尔斯致家人的信》(1939年7月7日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 11,Burke Library,Columbia University.

由于日军在大屠杀期间大量烧毁房屋,“安民”之后又任意没收土地并侵占民房,许多市民流离失所。据不完全统计,仅南京下关地区,从1937年12月13日至1938年10月,被日军拆毁的各类房屋即达20540间。*《伍家干就第七区境内被日军屠杀及拆毁房屋等情形致南京市政府呈文》(1946年5月20日),中国第二历史档案馆、南京市档案馆编:《侵华日军南京大屠杀档案》,第546页。1938年12月,南京第四区“散住难民无家可归者,合为四百九十一户、一千九百十一人。”*《南京特别市社会局第四区无住宿难民调查表》(1938年12月29日),姜良芹、郭必强编:《前期人口伤亡和财产损失调查》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第15册,江苏人民出版社2006年版,第341页。1939年9月,海伦在信中告诉家人:“每天都有人从自己家里被驱逐出去,我们的工人们不断来恳求我们出面干涉或允许他们住下,可我们对此无能为力”,“我们周围的房子都被占领了,内部都被改造成了典型的住宅”,“我们的中国朋友们被驱逐出自己的家,无处安身。”*《海伦·丹尼尔斯致家人及女儿的信》(1939年 9月27日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 11,Burke Library,Columbia University.

失去房屋、工具、牲畜甚至种子的农民“用遗传下来的勤劳性克服一切困难”,顽强地耕种并得到应有的收获。*《陈列在南京和广州的所谓“东亚新秩序”》,《半月文摘》(汉口)第3卷第7期,1939年4月。这种即便身处绝境,仍顽强生存的南京人民,被海伦和魏特琳敏锐地发现并记录了下来。海伦在信中感叹:“听着墙外池塘边洗衣的‘梆梆’声、竹枝洗刷马桶的刮擦声、小贩的叫卖声,以及夹杂着的鹅叫、鸟鸣、飞机的轰鸣声”*《海伦·丹尼尔斯致家人的信》(1938年11月4日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.,以为又回到战前南京快速发展、人们生活充满希望的年代,“他们努力生活,尽管面对如此残酷的现实,面对着这个独裁、恶毒、自私的,想把他们身上的每一滴血都榨干,然后弃于渣烬的政府……那些辛勤劳动的工人和在菜地里劳作的农民才是最值得赞美的。”*《海伦·丹尼尔斯致朋友的信》(1938年11月20日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.魏特琳在1939年1月2日的日记中也由衷地赞叹:“到处可以看到可怜的人们试图开始新的生活:在被抢劫一空并被焚烧的旧商店的废墟上建起了较小的店铺,有些非常小;在大街上可以看到成群的人们,不屈的农民又像过去那样吆喝叫卖着自己的产品了。”*张连红、杨夏鸣、王卫星等编译:《魏特琳日记》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第14册,江苏人民出版社2006年版,第416页。

尽管南京市民在恶劣的环境中面临饥饿和日军的暴行,其生活的困苦更甚于大后方的民众,但他们仍坚韧不屈,在困境中求生存,在绝望中求希望,充分体现出中国人坚韧顽强的性格。

三、 南京市民的创伤心理

日军暴行使南京民众长期置身于恐惧与死亡的精神压力下,许多人心理遭受了严重创伤,这是南京大屠杀最为严重的社会恶果之一。有学者认为:“日军在攻打南京和占领南京之初实施的是一种威慑战,试图从心理上彻底击垮南京市民的心理防线,造成市民心理上的恐惧感,使市民失去心理平衡,望而生畏,从而丧失反抗意志。”*张连红:《南京大屠杀对南京市民社会心理的影响》,《江苏社会科学》2000年第6期。另有学者认为,日军在南京大屠杀期间制造的极度恐怖环境,使“创伤后应激障碍”(Post Traumatic Stress Disorder,PTSD)成为大屠杀受害者的一种“常态”。*张生:《南京大屠杀受害者PTSD初步研究》,《抗日战争研究》2009年第4期。后大屠杀时期,日伪当局继续营造极为恐怖的生存环境加重了民众的心理创伤。市民在遭遇日军盘查时,“心中的不安宁,比桃花源里的人见了渔人当然还要加上十倍”,“大家脸上都蒙上了一层忧郁”,“国亡以后,想要在敌人铁蹄下偷生,是一点把握也没有的。像我们这个小桃源的样子,便叫做‘覆巢之下,焉有完卵’”*杨权:《南京难民区九十四日记》(八续),《警察向导》第1卷第8期,1939年2月。;在火车站惨遭毒打时,他们“踉跄着跌倒在水泥地上,自然是一言不发,也不还手,其面部表情令人同情”。*《海伦·丹尼尔斯致家人的信》(1938年11月15日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.人们上街时多心怀惴恐,“自己的生命,各人都知道已毫无保障,会毫无理由的被几只野兽弄死了,这那能不怀着恐惧呢!”*杨权:《南京难民区九十四日记》(七续),《警察向导》第1卷第7期,1939年1月。恐怖压抑的气氛甚至感染了海伦,她内心充满悲伤,不时流露出失望和沮丧的情绪。她在信中告诉家人,生活“既缺乏活力和希望,还得日复一日地挣扎在世俗之中,眼前看不到一丝光明”,“未来的几个月(我不敢说几年,虽然我心里是这么感觉的),似乎情况只会越来越糟。”*《海伦·丹尼尔斯致家人的信》(1939年1月26日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 11,Burke Library,Columbia University.心理创伤给南京民众带来深深的痛苦,部分遭受心理折磨和打击的南京市民或信奉宗教,或沉溺毒品,从而孳生出许多社会问题。

部分饱受心灵创伤的人有感于南京大屠杀期间西方传教士对南京人民的无私救助,一改对西方人及基督教的认识,开始接触甚至信奉基督教,试图通过宗教来抚慰心灵的创伤。一时间,南京教堂里挤满了人,参加教会活动或受洗入教的人数日渐上升。1938年6月,南京新入教的基督徒已超过原有基督徒人数,其身份也与以往大为不同,“差别便是离去者都为知识阶级和拥有资产或小康的人们,而那些剩下者,大都是贫苦者。”*罗主教:《镇江扬州南京巡视记》,《圣公会报》第31卷第14期,1938年7月15日。1938年10月,南京市民参加教会活动的人越来越多,其中圣公会约340人,另有小学生180人;中华基督教会约500人,明德小学有学生300多人,明德补习学校也有女生50人;基督会200多人;美以美会每次活动人数均在300人以上,其他教会的人数也在百人以上。*郭俊德:《南京教会的现状》,《金陵神学志》第19卷第5期,1938年12月。1939年的复活节,受洗及参加宗教活动者甚众,其中韦斯利教堂34人受洗,南门基督教堂35人受洗,鼓楼教堂26人受洗,清教徒教堂举行的联合祈祷仪式有800人参加。*张连红、杨夏鸣、王卫星等编译:《魏特琳日记》,张宪文主编:《南京大屠杀史料集》第14册,第464页。有感于此,海伦等西方传教士也借机布道,认为教会“是整个城市唯一稳定的力量,能提供人们一点宣泄情感的出口、一些希望以及一种建设性的力量”,以“增强他们的毅力和勇气”。*《海伦·丹尼尔斯致朋友的信》(1938年11月20日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.

然而,也有部分市民受日伪当局蛊惑,为麻痹精神、缓解心理创伤而沉溺于毒品,进而引发抢劫、偷盗等社会问题。为获得巨额利润,日伪当局厉行毒化政策,凭借武力输入大批海洛因、鸦片、吗啡,放任甚至鼓励市民贩卖吸食,导致南京城内鸦片、毒品泛滥。土膏店或烟馆等满街张贴广告,大肆宣传毒品是滋补身体的“良药”,甚至用“我们的产品给你力量”等令人作呕的广告词迷惑民众。*《海伦·丹尼尔斯致家人的信》(1938年11月15日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.部分饱受心灵创伤的市民为此受骗上当,开始吸食毒品,以“缓解”精神压力,“全城40万人中,有14万人是鸦片成瘾者”,*《海伦·丹尼尔斯致家人的信》(1938年11月15日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 10,Burke Library,Columbia University.不少青年男女及儿童也深陷毒品泥潭,成为瘾君子。毒品造成社会秩序的紊乱,犯罪率急剧攀升,盗窃抢劫等劣行屡见不鲜。1938年至1939年间,据警方报告,南京全市有4万个“窃贼”,“他们做这种行为的基本原因,就是使用海洛英的结果……往往在同家庭里面,做窃贼的人,就是家庭中间吸食的人。”*《敌伪统治下之南京的毒祸》,《防空军人》第1卷第6期,1939年9月。海伦在信中也告诉家人,由于吸毒者甚多,南京已成为“一片偷窃的沃土”。*《海伦·丹尼尔斯致家人的信》(1939年4月6日),MRL6:China,John Horton Daniels and Helen Daniels Papers, Series1-Box2-Folder 11,Burke Library,Columbia University.后大屠杀时期,南京社会问题的滋生和蔓延,在很大程度上是日军暴行导致的恶果。

由于日军大屠杀及其“宣抚安民”后的残暴统治和无情掠夺,南京市民的生活遭到毁灭性的打击,被迫承受大屠杀导致的种种社会恶果,其心理创伤恐怕永远难以愈合。令人感叹的是,后大屠杀时期,尽管南京市民身处极端恐怖的社会环境,徘徊于希望与绝望之间,仍以顽强的生命力和坚韧不拔的毅力勇敢地生存下去,这种顽强的生存意志,本身就是对日伪统治的不屈抗争。

【张慧卿 历史学博士,江苏省社会科学院历史研究所副研究员、南京大屠杀史与国际和平研究院副研究员】