县域扶贫工作中存在的问题及改进策略

——以慈利县扶贫调研为例

2018-03-18刘宝磊

刘宝磊

(湖南铁路科技职业技术学院,湖南 株洲 412000)

1 慈利县扶贫调研情况综述

1.1 调研对象基本情况

慈利县地处湖南省张家界市东部,武陵山脉东部边沿,澧水中游。慈利县总面积3 492 km2,现辖15个镇、10个乡(其中7个民族乡)、427个行政村,总人口71万,以土家族为主的16个少数民族人口占总人口数的62.8%。此次调研涉及慈利县15个乡镇(其中包括6个土家族乡)的72个行政村,分别对低保户、脱贫户、贫困户、未纳入贫困农户四大类进行走访调研,共走访农户1 446户,走访村民3 713人,发放《慈利县贫困户调查表》1 440份,收回1 436份,回收率99.7%。

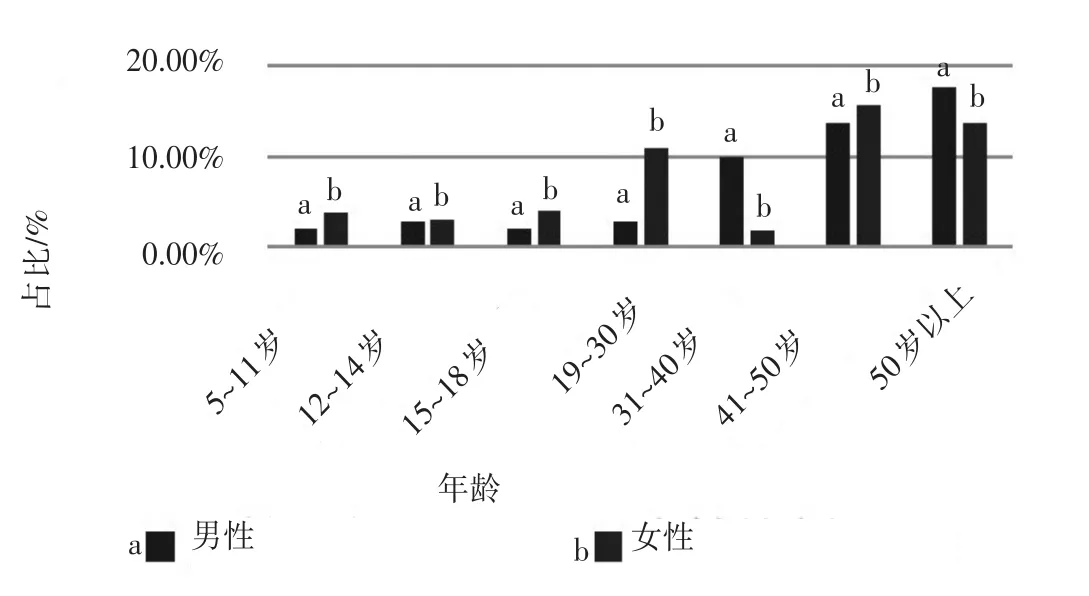

1.2 贫困人口情况

调查结果如图1、2所示,在1 587位贫困人口中,“三无”老人有14人,占比0.88%;孤残儿童有5人,占比0.30%;单亲家庭子女有159人,占比9.99%;各类残疾人有595人,占比37.50%;其他贫困人口有814人,占比51.33%。

图1 调查对象贫困人口分布情况

图2 贫困人口结构统计

1.3 扶贫工作基本情况

慈利县有建档立卡人口20 549人,其中已脱贫户人口10 570人,未脱贫7 059户26 117人(拟清退贫困户3 174户11 692人,新纳入1 893户4 810人,自然增加3 058人,自然减少1 480人)。精准扶贫工作开展期间,共修建河堤57 600 m、水渠211处,修建和改造灌溉渠道57 600 m;修建乡村公路993.6 km;打井、引泉214处;为农民建房838处,实现了贫困户喜迁新居目标。漏评户、错评户、错退户或不满意户共34户,其中漏评户13户、错评户16户、错退户3户、不满意65人,扶贫工作满意度为98.2%。

2 贫困户致贫原因

2.1 贫困地区自然条件恶劣

本次参与调研的慈利县15个乡镇,位于湘西山区向滨湖平原过渡地带,地貌大多为山岭,地形崎岖复杂,地广人稀,土壤矿质养分不足,植被生产力低下。由于土质为碳酸盐岩类,造成地下水质浑浊,不易净化,导致村民饮水困难,进一步加重了家庭收支困难。

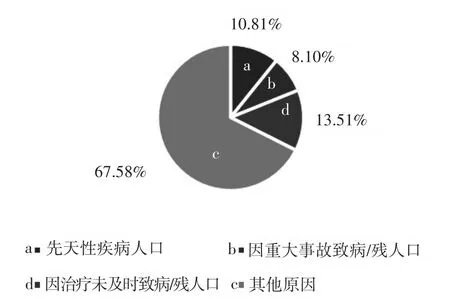

2.2 贫困人口中病残人口比例较高

调查结果显示,慈利县贫困人口中病残人口占比33.60%,劳动力整体不足。其中,先天性疾病患者占比10.81%。在这些先天性疾病患者当中,身体残疾人数占23.10%,智力残疾人数占50.9%,精神残疾人数占26.4%,如图3所示;因重大事故导致残疾的人数占比8.10%,因未及时治疗致病或致残人数占比13.51%,其他原因致病/残的人数占比67.58%,如图4所示。

图3 病残人口致病/残原因统计

图4 先天性疾病患者类别统计

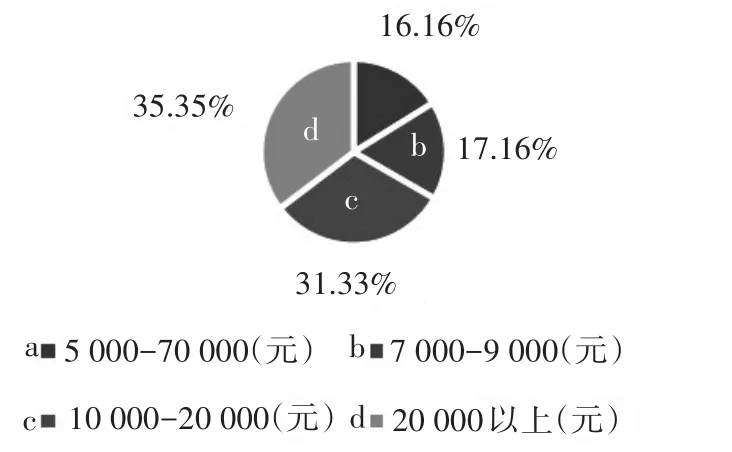

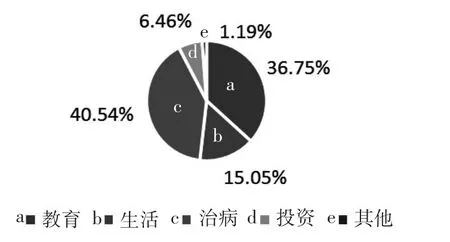

2.3 贫困人口大部分收不抵支

通过对慈利县的调查得知,慈利县年人均纯收入为2 000~3 000元,如图5所示。收入来源主要为外出打工,收入渠道单一,如图6所示。贫困人口人均年消费水平普遍为1万~2万元,如图7所示,收入与支出不平衡问题严重。在调查贫困人口消费支出项目类别时发现,教育支出、治病支出分别占总支出的36.75%、40.54%,如图8所示,这是导致慈利县贫困人口入不敷出的主要原因。

图5 调查对象年人均纯收入分布

图6 贫困人口收入来源统计

图7 贫困人口人均年消费水平分布

图8 贫困人口支出类别比例

2.4 贫困人口普遍受教育程度低

根据走访调查显示,慈利县贫困人口中,小学学历占43.9%,初中学历占36.59%,高中学历占12.20%,大学及以上学历占7.31%。由此可见,当地村民受教育程度普遍较低。

3 精准扶贫工作取得的主要成效

3.1 扶贫政策力度大,贫困户识别精准

在中央、省、市的统一领导和带领下,慈利县各个乡镇扶贫工作人员主动对接,扶贫覆盖面不断扩大。根据调查结果显示,慈利县脱贫攻坚工作已实现贫困村民全覆盖,无论贫困户地理位置远近、交通是否便利,均已享受到政策范围内的帮扶,产业扶贫、安居扶贫、教育扶贫、健康扶贫及兜底扶贫等精准扶贫模式精准到户,贫困户对扶贫工作满意度高达98.2%。另外,通过建立能进能出机制,使得贫困户识别更加精准,各村杜绝了非贫困户享受贫困政策、贫困户无法享受贫困政策的问题。

3.2 扶贫干部有担当,工作扎实

慈利县委、县政府和各相关部门高度重视扶贫工作,形成扶贫工作汇报常态化。调研发现,驻村帮扶干部能够深入基层、扎根贫困村,充分发挥了党员干部模范带头作用,有担当、有作为。

3.3 基础设施基本完善,发展基础不断夯实

通过不断完善贫困村基础设施建设,慈利县贫困村发展基础不断夯实,村民脱贫信心、发展信心更加坚定。如金岩乡红联村,村级公路已通组到户,村民均已使用上自来水,跨溪大桥的修筑让两岸村民实现了互通;铁树潭村完成了大部分主干道路硬化,增设了7台变压器,修建了2座蓄水池,完成光纤网络入户工程,解决了村民出行和用电、用水问题;甘堰村硬化村级公路11.2 km,铺设自来水管12.0 km,整修山塘水坝5座。总之,建础设施的逐步完善为农户脱贫打下了坚实基础。

3.4 产业扶贫效果明显,贫困村实现可持续发展

在可持续脱贫方面,慈利县各级主管部门聚焦产业抓扶贫,带动村民走上发家致富的道路。比如,川石村计划开发一条户外乡村旅游路线,并且配套溪水漂流、农家乐等服务,带动了当地经济持续性发展。

3.5 兜底扶贫保障有力

随着扶贫工作的推进,安居扶贫、教育扶贫、健康扶贫、兜底扶贫等各项措施齐头并进,贫困户稳步脱贫,且脱贫后不返贫。比如,联富村帮扶单位慈利县中医院,在贫困户人口住院过程中,严格执行健康扶贫政策,并且结合自身单位优势,对该村建档立卡户住院实行了全免费治疗,获得当地村民的一致好评。另外,对于部分劳动能力受限,无法通过自身努力实现迅速脱贫的贫困户,各村均采取了“兜底脱贫”的方法,确保脱贫路上“一个都不能少”。

4 慈利县扶贫工作中存在的问题

4.1 思想扶贫任重道远

在入户走访调研过程中,调研组发现少数村民对脱贫致富动力不足,对党和政府的精准扶贫政策不够了解,对事关切身利益的教育、医疗、低保、养老及惠农贴息贷款等政策认识程度有限,导致他们对党和政府的精准扶贫仍持以观望态度。例如,有的村民对扶贫攻坚各打自己的算盘,个人主义、小农思想泛滥;有的贫困村存在赌博现象,个别贫困户“懒穷”思想滋生,不愿意通过劳动脱贫致富,只想坐享其成,过度依赖政府帮扶,甚至经常发牢骚,无端猜忌帮扶干部,负面影响极大;还有部分贫困户等、靠、要思想仍然比较严重,认为帮扶干部为其捐物、捐钱是应该的,什么问题都等着政府来解决。

4.2 各扶贫点扶贫力量不够均衡

经调查研究发现,省直驻村帮扶队、市级驻村帮扶队及县级驻村帮扶队为各贫困村提供的扶贫资源严重不均衡,因而最终得扶贫效果也不一样,导致村与村、贫困户与贫困户之间对于扶贫工作的满意度存在较大差异,甚至个别极端贫困村民对党和政府的精准扶贫政策产生怀疑。

4.3 贫困地区基础设施建设不足

虽然各帮扶单位和帮扶队都将基础设施建设作为帮扶工作的首要重点工作,并取得了一定成绩,但基础设施还有待进一步改善。调查显示,慈利县15个乡镇中,道路未通率为21.91%,未通自来水率为22.93%,另外,慈利县大多数乡镇医疗设备陈旧、人才缺失严重,村民看病难,常常因此延误病情,导致家庭致贫。同时,慈利基础教育设施也比较落后,一些贫困村因地偏山高,教育资源分配严重失调,导致农村基础教育严重落后。

4.4 扶贫政策存在不精准和落实难的问题

调查发现,慈利县存在扶贫工作与现实状况脱离的问题,产业扶贫缺乏统一规划,各村各自为战,未形成产业群及品牌效应。例如,有几户住在山上的贫困户虽然符合易地搬迁政策,但易地搬迁集中安置点到自家耕地的距离有2 h的路程,十分不方便,导致本来就严重缺乏年轻劳动力的农户,在集中安置点无法长期生存。

4.5 建档立卡贫困户精准识别难度大

目前,慈利县建档立卡贫困户评选基本上能保证公平、公开、公正,但是如何精准识别贫困户贫困程度难度较大,有的贫困村民居住分散,又有合村现象,对彼此情况不了解;有的村民世代为邻,沾亲带故,不愿影响他人获得扶贫利益;有的村民因个人人际关系处理不当,影响评选工作,上述这些问题导致干群关系、村民关系紧张,不利于扶贫工作的进一步发展。

4.6 扶贫干部整体素质还有待提高

首先,部分扶贫干部思想认识偏差。扶贫攻坚工作的宣传报道,应重点宣传贫困户在党委、政府的正确引导和帮助下,通过自身努力,借助外力挖掘自身潜力,积极发展家庭经济,寻找到脱贫致富路子的典型案例,传递脱贫致富正能量。而目前宣传报道的重点过多地放在宣传帮扶单位为贫困户捐资、捐物方面,给帮扶党员干部造成了很大的心理压力和经济负担,这样也容易滋长贫困户的依赖与攀比心理。

其次,扶贫方式单一,存在“以数据扶贫”的问题。通过走访调研发现,许多贫困村村干部对精准扶贫材料数据信息整理过许多遍,资料台账有几十本,但受办公条件制约,全部是手写稿,导致工作效率低下。另外,个别贫困村帮扶工作流于政绩工程,除了按要求走访以外,帮扶负责人与贫困户再无沟通和联系。

5 推进精准扶贫工作的对策

5.1 加强精准扶贫政策宣传和引导

坚持“扶贫扶志、扶勤扶能”原则,建立精准扶贫激励机制,对于具备一定劳动技能的贫困户,要集中力量优先扶持,让这一部分勤劳的贫困户优先脱贫致富;对于有劳动能力,但好逸恶劳、坐等靠要、懒惰酗酒的贫困户,应耐心教育和引导,最大限度地调动他们的主观能动性,促使其从精神状态、思想观念、劳动能力和生产方式多个方面进行转变,激励贫困户依靠自己的双手走向富裕。

另外,要进一步把党和政府的精准扶贫政策宣传好、落实好;进一步宣传好教育、医疗、低保、养老及惠农贴息贷款等与群众切身利益相关的强农惠农政策;进一步宣传扶贫政策下靠勤劳努力脱贫致富的典型,激发村民脱贫致富的动力和激情;进一步加强贫困地区法律和道德教育宣传,杜绝子女不赡养老人导致因老致贫的恶劣案例[1]。

5.2 加强贫困地区基础设施建设

基础条件和生存环境与当地脱贫工作息息相关,因此要持续加强道路硬化、安全饮水、塘坝蓄水、农田水利和电力改造等老百姓最关心的基础设施建设,切实改善贫困地区的居住环境与生存质量,特别是要重点改善农村地区医疗和教育基础设施。

5.3 改善医疗卫生条件、健全社会保障体制

在扶贫工作中,要不断改善医疗卫生条件,加大乡村医疗人员引进与培养力度,为贫困地区百姓提供更加完善的医疗服务,为农村贫困居民健康上保险,避免出现因病或因残致贫现象。

5.4 加大教育扶贫力度、扩大教育资源覆盖面

正所谓“知识改变命运”,扶贫工作必须要重视“扶智”,慈利县贫困地区教育发展相对滞后,贫困地区人们文化程度较低,导致贫困农民子弟接受新事物、新观念能力较弱,思维僵化,甚至出现了“读书无用”等错误思想。所以,在教育扶贫基础上,要进一步加大教育扶持力度,加大宣传和落实教育助学、雨露计划等政策,对建档立卡贫困户的高考学子给予政策倾斜,对考上大学的贫困户学子实行学费全免政策,并优先推荐其就业。另外,政府要加大贫困地区教育机构建设力度,持续引进教师人才和优质教学资源,提高贫困学子求学积极性。

5.5 加强扶贫政策落地实用性

因地制宜发展产业扶贫,调整产业结构,发展有突出优势的特色产业,充分考虑产业扶贫项目可持续性与可盈利性。安居扶贫政策中的易地搬迁、危房改造工程要更加人性化与实用化,避免贫困户易地搬迁后无依无靠,出现更“贫困”等现象;在不违背政策原则前提,村干部要尽可能地协调好帮扶工作,如易地搬迁后可帮扶贫困户进行自主创业、危房改造后可出面担保其先贷款启动资金等[2]。

5.6 提高扶贫工作均衡性和精准度

村干部要充分利用好国家扶贫政策,均衡发力,在基础设施建设、医疗、卫生,教育、社保、产业等方面多管齐下,争取政策、资源和资金支持,全面提升贫困户满意度。同时,扶贫项目要结合各村实际和市场需求,既满足当前扶贫攻坚客观需求,又要符合今后长远发展要求,实现经济效益与社会效益有机统一。扶贫工作要综合考虑人口规模、贫困程度与发展基础等因素,坚持时间服从质量,科学调整“十三五”脱贫规划和年度计划,既要防止拖延症,又要防止急躁症,杜绝数字脱贫。

5.7 加强基层组织建设,培养得力村干部

基层组织建设是扶贫工作中的重要环节,村干部是各项惠民政策的执行者,是政策落地的关键环节。因此,基层干部的文化水平、能力素质及作为担当是衡量一个贫困村能不能早日脱贫的重要指标。所以,基层组织建设要注重干部队伍年龄结构,培养讲党性、有觉悟、能担当的年轻后备干部,同时要积极鼓励农民企业家返乡创业,回村担任村干部职位,利用他们的经验和优势,带领和帮助乡亲们共同致富;各帮扶单位、乡镇党委与行政单位要重视基层组织建设和党建工作,抓好村干部系统建设,为当地乡村发展打造一支永不撤离的扶贫领导团队。

5.8 统筹各方资源、构建“大扶贫”格局

政府要统筹精准扶贫资源分配,避免出现扶贫资源分配不精准、不到位等问题,把精准扶贫资源用到真正的贫困户脱贫工作中。同时,各级党委、政府要全力保证扶贫过程多方联动,实现财政、交通、教育、民政、卫生、人社和工商等各部门协同推进精准扶贫局面,在解决贫困地区脱贫方面形成合力。各帮扶单位要综合利用多方联动政策,进一步完善与落实各项帮扶项目,实现村民脱贫不返贫,长期有效地巩固扶贫成果[3]。