“一带一路”背景下云南话剧的坚守与突围

2018-03-16杨军

杨 军

十年前,《民族艺术研究》发表了我的一篇思考云南话剧创作的文章——《话剧百年我们拿什么献给你》。时值中国话剧诞辰110周年,《民族艺术研究》又创造机缘,让我在专栏里与各位师长们探讨云南话剧艺术的发展,不胜荣幸,也不甚感慨。回顾云南现代话剧运动和当代话剧发展的100多年历程,峥嵘岁月,筚路蓝缕。从20世纪之交风起云涌的社会改良运动,到抗战烽火中蓬勃的爱国救亡,云南话剧从来都是“边地”与“前沿”的共生体。在今天“一带一路”的文化建设之路上,云南地理和文化的特殊区位使其文化建设的重要性凸显,历史再次给云南话剧开启了“看世界”的新视角和新高度,云南话剧该何去何从?澄思渺虑,“坚守与突围”成为萦绕脑海中的关键词。

中国话剧110年的历史,有没有形成可以继承的传统?我觉得是有的,但因为“传统”的“帽子”太大,容易引来歧义,所以姑且不用。希望梳理廓清“坚守”的内容,再经过时间的检验和沉淀,有一天能真正成为中国话剧的优良“传统”。云南话剧应该坚守的其实也就是中国话剧这些优良的传统。以下就做一点归纳。

一、云南话剧的坚守

(一)以知识分子、文化精英为核心阵营

与中国话剧早期运动的文化环境一样,云南话剧最早发出的先声也是那些新文化思想的倡导者。从1904年开始,被选派到日本留学的李根源、宗龙、刘钟华等云南籍留学生,陆续在日本东京创办《海外丛学录》《云南杂志》《滇话报》等进步刊物。他们在这些刊物上发表文章、发表剧本,同时组织演出,明确了利用戏剧改良社会与开通风气的思想。也就是说,当春柳社于1907年在东京上演《黑奴吁天录》的时候,云南话剧也在留洋海外人士和本土文化精英的倡导下,迈出了“借启蒙与救亡的社会运动之腹,怀艺术品种移植借鉴之胎;借思想革命之腹,怀戏剧改良之胎;借本土文化之腹,怀异域文化之胎。”*吴戈:《云南现代话剧运动史论稿》,北京:中国文联出版社,2001年版,第12页。的早期步伐。

到五四运动时期,经历了辛亥革命、护国运动的昆明,已然成为了全国政治意识、时代风潮涌动的活跃地带。之前留日或者赴京学习归来的知识分子已回到云南,他们的进步思想带动了身边更大范围的学生、民众。和世纪之交的早期话剧萌芽不同,此时昆明的知识界、文化界、学生、民众,借助排演话剧来表达政治主张和民意诉求,已经蔚然成风。20世纪30年代中后期,随着抗日战争的爆发,作为战时的“大后方”,包括西南联大在内的一些学校迁到昆明,文化人纷纷汇集昆明。已经做好了普及、传播和教育准备的云南话剧,在这些全国文化精英到来时,霎时间就被点燃了。从事抗日救亡宣传的戏剧团体声势浩大,参与的人数很多,涉及面很广。洪深、田汉、曹禺、郭沫若这些大戏剧家和著名演员都到昆明来讲学、排练、上演作品,其不断成为全国瞩目的大事件。另外,还有更大范围的大学老师、著名学者、文人、作家,还有工商、新闻界的精英,都积极地接触戏剧、参与演剧活动。看戏、写戏、排戏、演戏,其时,昆明俨然成了中国话剧演剧最活跃的中心。

知识分子是对社会观察和反思最敏锐的群体,也是对一个国家、民族、社会最有责任感和使命感的群体。他们掌握着一定的话语权,写文章、发表演说,善于学习,具有创作的能力。知识分子、文化精英的主张和观点能对时代的迈步和前行的方向产生重要的影响。话剧是新文化、新文明的代表,由知识分子们引入、发起,传达他们的政治主张和文化思考。通过演剧活动传递对社会、对国家民族的担忧、反思和呐喊,在民众中产生巨大的感召能量。另一方面,在话剧的传播、普及、推广中,可以以知识分子为核心发挥其文化引领作用,从而使其成为一个时代的社会主流文化形式。之于艺术,除了追求政治性、进步性之外,追求艺术性、文学性又是知识分子们与生俱来的自觉,是推动话剧艺术进步和发展成熟的重要支撑。

然而遗憾的是,以知识分子、文化精英为核心阵营的话剧艺术格局在今天已经遭到了消解。这当中有历史的原因,也不只是云南的个案。只就造成的现状来说,目前云南从事与话剧相关职业的人员主要来自于专业院校和专业剧团,几次文化体制改革,专业的话剧团已经只剩下云南省话剧院,昆明市民族歌舞剧院下设的一个儿童艺术剧团。而从事话剧艺术教育的院校就只有云南艺术学院戏剧学院和云南艺术学院文华学院了。除此之外,教育界、文化界、新闻出版界、社科、自然科学等等更多群体的知识分子、文化人与戏剧的关系都不太密切了。偶尔也有走进剧院看戏的个别爱好者,但把关注戏剧和参与演剧活动当成常态的知识分子,寥寥无几。也就是说参演和关注话剧的主要群体只在专业剧团和专业院校的“专业人士”之中,更多的知识分子和文化精英不再和话剧发生更多关系了,话剧队伍和社会影响范围缩减严重。

知识分子和文化精英群体不进入话剧艺术的核心阵营,这不只是对戏剧的损失,更是一种社会人文生态的缺失。时下,我们的高等教育专业划分越来越细化,忽视综合素质培养,通识教育、美育普及不足。表面看是强化了“专业性”,但实质上缺失了综合的文化判断能力的“专业”是狭隘的。如今,不要说自然科学和人文社科各不相干,就是文学艺术范围内,也是作家和剧作家不跨界,画家、书法家不涉猎文学诗歌,甚至同为表演艺术,戏剧、音乐、舞蹈的交集也不普遍存在。专业之间的壁垒太分明以后,反而出不了能览得众山瑰丽的高峰。

回想民国时期滇剧泰斗栗成之身边“捧角”的名流,从省府政要到西南联大三大校长,再到工商界精英,热衷之势不亚于梅兰芳身边的“梅党”。所以成就了栗成之得以超越一般滇剧艺人,办科班、出教材、总结滇剧声腔和表演理论,整理改良传统剧本,从而极大地发展和推广了滇剧。如何再让话剧的影响力扩大到文化精英和更广泛的知识分子群体中,让他们走进剧场,关注参与。不只是宣传鼓吹,更是注入思想,发现问题,提出建议,指出方向,整体提升文学艺术的高度和厚度。尤其是在国家“一带一路”建设的大背景下,话剧艺术需要进一步站在全人类视角和时代的制高点上,从云南到全国、从国内到国际,从历史到现实,拓宽视野,自由驰骋。只要有社会精英和知识分子对舞台艺术的关注和参与,就能进一步促进话剧和其他地方戏曲的发展和进步,这是非常重要和宝贵的。

(二)依托校园学生演剧的活力和动力

中国话剧从西方“舶来”至今已有110年的历程,无论春柳社、南开新剧团、上海教会学校演剧,还是云南省立一中话剧社、省立女子师范演剧活动等等,遍及中华大地,“校园演剧活动,成为西方戏剧在中国最初的落脚点”。*宋宝珍:《中国话剧史》,北京:生活·读书·新知三联书店,2013年版, 第19页。至新时期以后,校园戏剧的活力和动力还一直助推着中国话剧的普及传播、人才培养和发展成长。

如果把五四运动看成是云南话剧的真正起航点,那其背后助推的力量—— “校园学生演剧”一定是最重要的关键词。在因北京五四运动激起的社会各界的“反帝反封建”热潮里,云南的青年学生反映最强烈,在之后的一个月发起了大规模的学生运动——游行、集会、演讲、张贴标语、排演新戏。省立一中、女子中学、女子师范等学校都相继成立剧社和话剧团。聂耳、艾思奇、张天虚、柯仲平等后来杰出的艺术家、哲学家、诗人,都是那时参加校园学生演剧的积极分子。除了排演针砭时弊、反映现实的题材,学生们还借古说今排演一些外国题材,同时也排演莎士比亚、易卜生等西方戏剧经典作品,其剧目内容和艺术性都有了很大拓展和提升。学生们在排戏演戏、剧本编写等技能掌控方面可能还比较业余和粗陋,但其饱满的热情、大胆的创造,对社会生活直接的、快速的反映都是非常难能可贵的。

抗日战争爆发以后,由大学生、中学生组成的云南学生抗敌后援会,就以组织抗日宣传活动的戏剧演出,“成为了云南抗站戏剧最嘹亮、高亢的号炮,将云南话剧舞台与整个中国话剧舞台浑然一体的粗放豪情表现得酣畅淋漓。”*吴戈:《云南现代话剧运动史论稿》,北京:中国文联出版社,2001年版,第57页。其时,活跃的昆华艺术师范戏剧电影科成立,西南联大山海云剧社、联大话剧团、教育厅金马剧社、三民主义青年团话剧团、野草剧社等众多话剧社团,演员主体都是来自校园的青年学生。

整个云南现代话剧运动的历史都离不开学生演剧的推动,校园学生的演剧活动朝气蓬勃,是话剧发展的生力军也是赖以生存的生态湿地。反观我们今天的校园戏剧活动,这种活力和动力是不足的。2015年云南艺术学院戏剧学院联合云南省话剧院做了一个“云南大学生校园戏剧联盟”论坛活动,旨在对校园剧社现状做摸底调查工作,并让他们聚拢起来、增进交流联动。通过多方面联系和组织,当时召集了云南大学、云南师范大学、昆明理工大学、云南财经大学、昆明医科大学、云南农业大学、云南艺术学院、昆明学院、云南开放大学等高校的13个剧社,其中云南艺术学院的学生剧社就多达5个。

本次大学生戏剧联盟论坛活动可以说是改革开放以来云南校园戏剧第一个有组织、有规模的交流活动。因为长期以来,云南校园戏剧社团基本处于一种各自为政、互不相通、自生自灭的状态。通过这次论坛活动进行摸底,来增进了解,以便将来联络联动。我们欣喜地看到云南高校戏剧社团的队伍还有、格局还在,据不完全统计,在昆的十几个大学生戏剧社团都是在学校正式办理过手续后成立的,也都不同程度地开展过相关的演剧活动。只是这些社团的水平和活动内容、数量的差别就很大。有的学校校方重视,有老师指导,具备一定开展活动的条件,还有表演、台词、排戏方面的指导和训练,排演过一些世界经典话剧剧目和近年的热门话剧。比如云南财经大学的博伦剧社,有自己原创剧目的创作演出,还带着原创剧目到台湾的高校去演出联谊。昆明理工大学的秀异剧社排演过《恋爱的犀牛》《一个无政府主义者的意外死亡》等有一定规模和难度的剧目。但也有很多学校的剧社开展排演都很困难。云南艺术学院的学生剧社因为都依托戏剧学院的师生组成,所以相对专业程度比较高,排演制作剧目的水准和活动频率就都要高得多。其中飞翔剧社是以做原创剧目为特色的,有多个原创剧目参加过“北京金刺猬大学生戏剧节”并获得过“金刺猬”最佳演出奖,还得到北京“开心麻花”公司法律授权演出《夏洛特烦恼》。在2017年4—6月间,飞翔剧社同时拿出四个原创和改编剧目参加五华区马家大院“青年庭院戏剧扶持计划展演”。像这样有着明确的剧社宗旨、创作排练规划、能持续组织演剧活动的剧社,在当前的云南校园剧社里还是不多见。

要恢复云南校园学生演剧的活力和动力,接续起云南话剧学生演剧的优良传统,除了需要戏剧界人士的呼吁和帮助之外,更需要宣传部、教育厅、文化厅等部门来重视、倡导,举办一些专门的校园戏剧展演之类,多创造校园戏剧活动展示的机会,逐步建构和激活已经散落了的校园学生演剧的氛围。

(三)对社会现实和百姓民生的关照

中国话剧从“舶来”到迅速在中华大地的土壤上扎根,其中很大原因就是话剧能及时、强烈地反映社会问题和民众的诉求,话剧运动总是和时代的风潮齐头并进的。云南话剧也有这样鲜明的传统。早期以“社会改良”和“拯救国势”为内驱力出现的《薛尔望投潭报国》《党人血》《苦越南》;五四时期更多的是反映时事、反映民众诉求的新剧《打章宗祥》《醒了吗》《孔雀东南飞》等剧目。抗战期间用话剧发民族危亡之声,唤起国人奋起的共鸣;解放战争时期,各话剧演出社团用话剧激起反内战、反饥饿、争自由的民主运动;再到中华人民共和国成立以后,话剧贯彻走群众路线、“服务于无产阶级劳动人民”的思想,很多新生活进入到话剧题材中。时值改革开放文艺复苏以后,以云南省话剧院为主的云南话剧创作,出现了《神童》《打工棚》《搬家》等一系列深得广大观众情感共鸣的作品。这算是云南话剧还一直坚守住没有丢失断裂太厉害的一个传统。值得欣慰。

话剧在今天要区别于传统戏剧的艺术形式和具有独特的审美功能,仍然是要抓住她跟时代生活的紧密联系,对现代人生活和精神处境的心灵关照,再加上多元舞台技术手段构成的视听愉悦,能跨越区域、民族、语言的障碍。让观众走进剧场不仅获得身心愉悦,还获得一种思考社会生活之后的心灵净化、精神陶冶、审美趣味的提升。这才是话剧能成为现代城市文化当中不可或缺的成分。

(四)地方文化和民族文化的滋养

云南是多民族文化共生共融的地区,尤其瑰丽丰富的少数民族文化将云南的地方文化装点得异彩纷呈。话剧艺术这个来自西洋的、外来的艺术形式,原本与少数民族文化没有直接的关联,但是在其进入红土高原的百年历程里,植根于多民族文化的滋养中,云南话剧已经深深地打上了云南特有的地方文化、多民族文化的烙印。打地方文化的牌,坚守多民族文化的特色,从而找到自己区别于其他地方的话剧民族化道路,从《边寨的黎明》《遥远的勐垅沙》《哀牢山的春天》到《五个小景颇》《纳西小子》,再到近年的《护国忠魂》《独龙天路》等等,云南话剧坚守地方文化、多民族文化的传统,今天依然还是很明确的。这算欣慰之二。

当然地方文化和民族文化的滋养如何吸收,是占据题材数量、撷取民族元素的表面拼贴?还是更深层次地提炼提纯?这是我们后面还会探讨的问题。

二、 云南话剧的突围

谈完坚守,来看突围。改革开放以来,文化复苏和重建的四十年,云南话剧从来没有停歇,在栉风沐雨中砥砺前行。尤其近年来,在“一带一路”的新时代语境下,云南话剧在社会各界的努力下,突围已初见成效。当然,更全面、深入的突围还在路上。

(一)突破剧团和院校的两重生态格局

前面提到过,目前云南话剧队伍的主要力量来自于两个阵营:云南省话剧院和云南艺术学院戏剧学院。尤其是2000年以后,这两个单位几乎撑起了云南话剧人才培养、剧目创作生产、理论建设研究、观众和市场培养等主体。除此之外,还有少量的独立戏剧人或民营剧场也进行一些话剧的创作演出,这些人也大多有艺术学院科班培养的经历,也算是这两个阵营当中出来的。由于话剧从业者的范围群体单一和萎缩,生态环境不佳、营养不良,使得他们的坚守和奋战显得异常困难,如果再不拓展开这有限的两重生态格局,那云南话剧的路只会越走越窄。

回顾云南的话剧教育历史是让人骄傲的,曾经在“1936年,云南省教育厅成立了云南昆华艺术师范戏剧电影科,揭开了云南话剧教育的历史。标志着话剧艺术作为‘舶来品’在云南的土地上已经生根,进入了教育内容。”*吴戈:《云南现代话剧运动史论稿》,北京:中国文联出版社,2001年版,第43页。中国真正意义上由政府办话剧教育的历史,是从1935年10月的南京国立剧专开始的,相隔10个月后,昆华艺术师范就开设了戏剧电影科,也就是说云南话剧的专业教育是紧跟着最前沿的时代步伐的。

国有专业话剧院团的演出历史都是从中华人民共和国成立以后才开始的,但是因为云南在中华人民共和国以前话剧运动的几个阶段都很活跃,具有专业水平和管理有序的剧社不在少数,如教育厅金马剧社、昆华艺术师范戏剧电影科的学生剧团、联大剧社、国防剧社、昆明儿童剧团等为中华人民共和国成立后组建专业话剧团打下了重要的基础,积累起了很多话剧爱好者、工作者。专业剧团在中华人民共和国成立以来的近60年里,创造了云南话剧的辉煌。几经文化体制改革,目前云南省有完整建制的国有专业话剧团就只有云南省话剧院一家。要拓展突破以剧团和学院两家构成的生态格局,一种办法是增加剧团和学校的数量、规模;另一种方法就是鼓励在体制外成立更多种形态的民营剧场、文化公司、民间剧社、民间剧团、独立戏剧人、制作人等。前者涉及文化体制改革、艺术教育结构体系等,不太可行。后者是吸引民间力量改变戏剧制作的单一组织形式,鼓励更多的人参与话剧的创作、生产、经营、推广,一句话就是要让更多的人走进话剧,扩大队伍。就现状和未来的发展来看,后者应该是重要的突破方式。

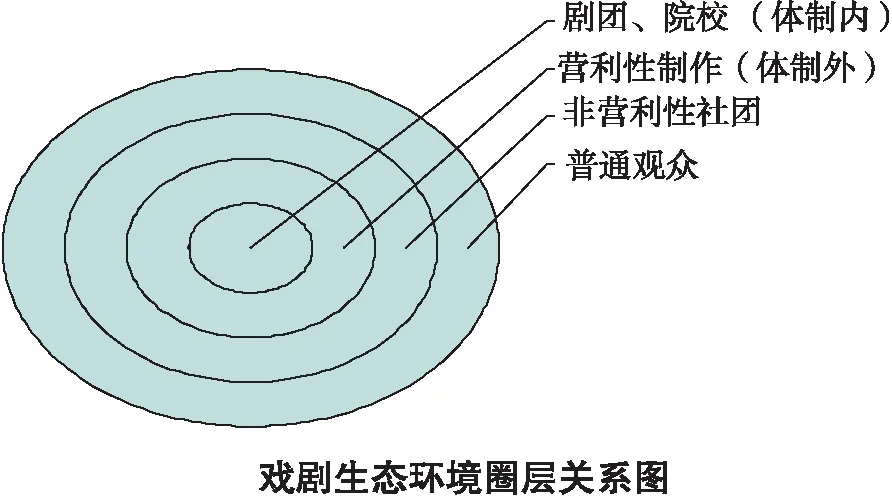

笔者把剧种的良性生态环境比作一个生态圈层图(见下图),位于生态圈中心的是体制内国有专业院团和专业院校。中心圈肩负着专业人才队伍的培养、剧目创作生产、理论研究建设等核心示范作用,代表着话剧艺术的核心群体并指引发展方向。从中心部分逐步往外推,围绕中心的第二个圈层是体制外营利性话剧制作。他们是没有国家体制身份的文化公司、民营剧场、独立戏剧制作人等,但创作和制作具有专业水平,能进行营利性演出。目前全国话剧市场上大量存在的是这样的团体、公司。他们做剧目首要考虑投资成本和市场票房的问题,让观众愿意掏钱买票是他们的目标和要求。

第二个圈层部分的团体和剧目越多,说明话剧的市场环境就越好、观众数量就越多。五年前我们在谈这个问题,都还是沮丧而信心不足的。但五年来,云南省话剧院和云南艺术学院一直努力倡导助推话剧观众培养和话剧生态构建,呼吁社会各界的关注努力,让今天的昆明话剧生态有了明显变化。尤其是近两年,各种本土民营制作的话剧如雨后春笋,杨洋、陈苏、张原、陈思琪、张亚群、王爱博等一批青年戏剧制作人兼导演在昆明做小剧场话剧非常活跃。马家大院、南强街88号、莲花池庭院剧场、佴家湾、创库、智库等等大小不一、形态各异的民营剧场和文化公司也开始投入资金来做话剧,虽然盈利还是艰难,但已经逐渐开始上路。以云南省话剧院原院长,著名编剧、导演杨耀红为核心的,一批剧团、院校和电台、电视台的教授和艺术家,退休之后组成民间剧社,以专业、制作精良的水准上演经典剧作和本土原创话剧,其中庭院版《雷雨》持续上演超过30场,票房收入上百万,吸引了昆明广泛的不同层次的观众成为“话剧爱好者”,成为近年来昆明民营制作话剧的“金牌团队”。

第三个圈层是不以盈利为目的的,自娱自乐式的话剧业余爱好者组织,校园剧社就属于这个圈层。这个圈层的数量越多,群体越大,话剧的生态湿地就越丰厚。他们往往是铁杆话剧迷,他们的演出活动主要是为了丰富自己的文化生活,同时又成了话剧最广泛的普及传播者。再往外推,第四个圈层就是纯粹的观众(观众和市场的分析见后文)。

以上所述核心与几个圈层的关系是一种相互依存、互为生态缺的关系,缺一不可、独木难成林。如果说专业院团肩负的是发挥对地方剧种的保护、发展、创新的核心示范性作用的话;那么庞杂的民营剧场、文化公司、独立戏剧人、校园剧社、业余剧团等就像是滋养话剧的一块块“生态湿地”,云南话剧目前的生态状况在逐渐好转,但还有很长的路要走。

(二)认真深入生活,进一步提高话剧艺术的文学性

“一带一路”建设是蕴含着政治、经济、文化、生态诸因素在内的发展构想,会影响并促成文艺的创作和发展的新走势。我们不去简单图解政治,但是在此背景下的文艺创作,需要更宽广的文化视阈和胸怀,这是肯定的。现在从电影到舞台作品,挂“一带一路”的很多。譬如《昭君出塞》《丝路霓裳》《敦煌》《玄奘西行》《张骞》……这些选题从题材上不能不说宏大,但题材宏大不代表叙事就能宏大,思想主题的格局和情怀就能宏大。云南不缺生动的故事题材,也不缺宏大的题材,但关键要有讲好故事的能力。

戏剧文学是文学性与剧场性结合的产物。现在全国话剧创作不是少了,数量上比过去多了,但立得住、留得下的有价值的剧目真不多。究其原因,在剧场艺术的特殊属性之下,文学精神、文学气质才是戏剧的核心竞争力。文学性不是看语言是否雕章琢句、辞藻华美,而是看对人类精神和心理的洞察、对事物发展规律的审视和思考、对美的艺术形式的创造。戏剧的创作要“抬得了头”,同时还得“俯得下身”。如果编剧对生活的体认提炼不足,难以塑造出真正能够俘获观众的人物;如果对题材范围内的现实和历史认识不够深,即便有再高的编剧技巧,也很难写到深入人心。

(三)加强话剧理论批评的持续建设

中国话剧从学习西方开始,到适应中国观众的接受心理、文化习惯,再到逐渐建构自己的话语系统来讲好中国故事。这个过程当中历经的对西方戏剧成果的消化、吸收、创造和发展,这就是中国话剧艺术理论系统构建的过程,对它的研究、总结、批评、指引会直接影响着中国话剧的发展方向和持续动力的产生。这也是理论建设与艺术实践的重要意义。刘厚生先生说:“中国话剧的一大教训就是不重视理论。”*田本相:《中国话剧,让历史告诉未来——在中国话剧110周年之际的思考》,《人民日报》 2017年12月28日第24版。中国话剧姑且如此,云南话剧的理论建设在云南话剧的历史地位就更没有被重视了。 按照吴戈先生在《云南当代话剧研究》一书中的梳理,云南话剧理论研究还是有一些先辈和他们的理论贡献要记住的,他们是:彭华的戏剧表导演实践与理论;胡绍轩的话剧结构理论;高登智、龙显球、毛祥麟的话剧史论研究。新时期以来,云南话剧在史论研究和理论建设上有了重要推进,获得了里程碑式的重要成果,这其中主要是以吴戈先生为代表的云南艺术学院的话剧研究成果:《云南现代话剧运动史论稿》《云南当代话剧研究》《戏剧本质新论》《新中国戏剧艺术论》等一系列话剧研究成果的出版,标志着云南话剧理论研究发展到了一个新的高度。除了史论、戏剧本质论这些话剧理论研究外,吴戈先生在其戏剧批评中对云南乃至全国的剧作家和作品、导演与舞台实践、院团发展建设以及小剧场戏剧、校园戏剧等等都进行了广泛而深入的研究,涉及面很广,影响力也很大。

云南话剧理论研究已经有了丰硕的成果,尤其是在云南的百年话剧运动历史和当代发展历程的总结和梳理方面,可以说修志塑史已经告一段落。那更年轻的理论研究者和批评家,如何在此丰硕的学术成果的基础上,持续地推进云南话剧乃至当代中国话剧的理论研究和批评?尤其是在“一带一路”的时代语境中,“看世界”有了新视角和新高度,那如何将云南话剧放置在世界现代戏剧的发展进程中去看待,去思考、发声?是吾辈要去努力突破的。

(四)直面市场和观众的检验

戏剧危机一词自从诞生起,就一直和“市场”“观众”密不可分。文化体制反复改革的那些年里,习惯了政府“圈养”的戏剧院团,大家都是谈“市场”色变。这也是改革中最敏感的话题。在这一方面,话剧团确实比戏曲院团要更敢于直面一些。

云南省话剧院被改制成为“有限责任公司”以后,真的把培养观众和市场当成了首要的任务。他们用了多种方法:购买国内外商业戏剧成功的剧本演出版权,轮番排演新剧把观众吸引进剧场;定期驻场演出,形成话剧演出的看戏氛围和习惯;筹办全国小剧场邀请展演,用全国的优秀剧目来培育昆明的观众和市场……如是等等,云南省话剧院五年来没有停下脚步,培养观众和市场应该说是初见成效。其微信会员制的推广,已经发展了5000以上会员;连续四届的全国小剧场邀请展演已经成为了品牌,坚持低价惠民但绝不赠票的原则,使观众基本上形成了“买票看戏的”习惯,票房收入从“贴钱干”到略有盈余;大量的排演剧目机会和演出频次,极大地锻炼了演员队伍;“请进来”还要“走出去”,连续五年抓出六个原创大型话剧《守望心灵》《搬家》《鲁甸72小时》《护国忠魂》《独龙天路》《生死倒计时》和三个原创小剧场话剧《大王饶命》《拯救大兵友友》《拯救女兵豆豆》。多次参加全国戏剧节、艺术节、原创话剧展演,到北京、青岛、西安、宁夏、成都、重庆和云南省内各地巡演,还走出国门参加了法国阿维尼翁戏剧节。

其间,云南艺术学院还联合云南省话剧院举办过“戏剧汇——首届云南小剧场戏剧协同创新展演季”,将院校的剧目资源和演出团队推向社会和市场,旨在探索校企联合的人才培养模式,同时培养观众、培养市场。在构建、改善话剧的良性生态上,话剧人要团结、要主动出击。也就是在这个展演季中,还专门举办了“云南大学生校园戏剧联盟”的论坛活动、本土青年戏剧人论坛沙龙等等。通过多方面的努力,该展演季共有8个剧目(其中云南艺术学院的剧目有6个),历时两个月,演出16场,大约有近万名观众观看了这些演出,票房收入与投入成本基本持平。这次尝试,让两家单位都积累了宝贵的经验和教训,对未来培养市场和观众更有信心。

话剧在培养观众的时候,需要研究一下观众。前面谈到的剧种生态圈层关系图,第四层就是观众,观众的背后就是市场。观众也不都是一样的,根据他们对话剧喜爱的程度,购买文化产品的能力和观念差别,也可以区分为愿意买票看戏的和喜欢看戏但不太愿意买票的。这四个圈层之外还有更大范围的有待培养的观众群体,但对他们的吸引就取决于这个圈层的整体规模。但是总体来说,话剧最要注意吸引的是现在和未来的观众,也就是青少年观众和城市青年,因为话剧相对于传统戏曲而言,她还是一个年轻的剧种,要体现其作为未来朝阳事业和产业的活力。

(五)对民族文化养分的自觉吸收和提纯

“一带一路”建设旨在以文化交流促进沿线国家文化相融、民心相通。中国话剧是我们向世界的文化学习之后落地中国的产物,现在我们又将以什么样的面貌回馈给世界?我们用110年建构起一套话剧艺术的中国体系了吗?尤其是立足本国国情、依托多民族文化的独特表达。回答:有一些,但似乎底气还不足。

云南话剧怎么展现地方文化和民族文化的特质?这需要我们对地方文化、多民族文化的吸收和提纯要有新的、深入的认识。不是简单地占据题材的表面,不是穿上少数民族服饰,抑或悉数将云南风物特产堆砌;而是要进一步走进民族文化的深处,找到其独特的又是与世界相通的呈现内容和方式。做一个真诚的讲述者去与世界沟通,用世界的语言,说出东方的、中国的、云南的好故事。这是一种宝贵的文化自觉,更是一种文化自信。

“一带一路”建设是实现中华民族伟大复兴中国梦的国家“顶层设计”,“坚守”与“突围”成为云南话剧在新时代光荣的双重使命。坚守中需要突破,而突破中更需要延续和继承。既然中国话剧还是一个刚刚独立行走的少年,那我们就还是要对他充满信心,艰难困苦对于成长来说,从来就是锻造和历练的法宝。通过对云南话剧艺术的思索,让我们更加明白肩上的使命和任务,让我们有了更为明确的方向,从而坚定信心,继往开来。