云南新平大红山铁铜矿床西矿段控矿因素及找矿前景

2018-03-15张永彬肖术安

张永彬 肖术安 陆 博 余 璨

(1.玉溪矿业有限公司大红山铜矿;2.中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司)

滇中地区出露的大红山群及昆阳群主要发育一套前寒武系变质岩系,其中,大红山群由一套古元古代绿片岩相-绿帘角闪岩相变质岩系构成[1-4]。由于区内经历了多期次剧烈的构造、岩浆活动的变形-变质改造作用,原始层序被破坏为老厂河、曼岗河及红山、肥味河等多个岩组,其发育的变回火山岩与大红山铜铁矿床的形成密切相关[5-9]。大红山铁铜矿床大地构造位置处于滇中台拗南缘,夹持于红河深大断裂与绿汁江深断裂的三角地带[10]。作为滇中地区陆相“红色盆地”找矿的代表,前人对大红山铁铜矿床进行了大量研究,但地质成果多围绕矿床成因、岩性特征及储量推估等方面展开[11-18],缺乏对矿床成矿模式的系统总结。本研究在对矿区进行详细的野外地质调查的基础上,认为矿床成因机制复杂,结合前人研究成果,对大红山铁铜矿床西矿段矿体地质特征、控矿因素及成矿模式进行深入研究,并对区内找矿前景进行探讨,为矿区下一步的地质找矿工作提供参考。

1 区域成矿地质背景

大红山矿区所在区域出露的地层较为广泛,自太古界至新生界均有发育,以红河深大断裂为界,可划分为两套不同的地层建造及构造单元(图1)。红河断裂以西以变质程度较深、混合岩化作用强烈的哀牢山深变质岩系为主;断裂北东侧则大量出露中生界上三叠系、侏罗系及古生界昆阳群地层,发育一套海陆交互相的陆源碎屑岩相砂、页岩沉积建造,矿床的赋矿层位大红山群则以“构造窗”的形式出露于区域北东侧的中生代盖层中。大红山群的坡头、肥味河、红山、曼岗河及老岗河5个地层共同构成了滇中中台拗中生界之下的结晶基底,总体发育一套由细碧-角斑岩、绿片岩及不纯大理岩等组成的海相火山喷发—沉积岩系,以产出变质火山—沉积作用成因的铜、铁矿为主。

图1 大红山矿区地质特征

区域构造活动频繁、剧烈,在多期次岩浆活动的影响下,地质构造趋于复杂,矿区位于南岭纬向构造体系、藏滇“歹”字型构造体系及川滇经向构造体系的复合部位。此外,红山期、龙川期、晋宁期、加里东期及燕山期5个岩浆活动期使得区内岩浆岩十分发育,深成岩-喷出岩、超基性—酸性岩均有出露,为“大红山式”铁矿及“大红山式”铜矿提供了丰富的物源。

2 西矿段地质特征

2.1 地 层

2.2 构 造

西矿段位于底巴都背斜南西倾伏端,核部出露有曼岗河组角闪变钠质凝灰岩段(Ptdm2),两翼分别为红山组(Ptdh)及肥味河(Ptdf)组地层,严格控制着Ⅰ#铜铁矿带的产出。此外,矿段内断裂构造发育,除F3断层属晋宁期断层外,其余13条断层均形成于印支期,其中F3、F5、F20等断层影响最为强烈。F3断层为西矿段与东矿段的分界线,为西矿段内主要的破矿构造,致使Ⅰ#铁-铜矿带落差达200 m,上盘矿体薄、贫而下盘矿体厚大、富集,指示着后期热液为下盘矿体富化的关键;F5断层为NW—SE向逆掩断层,见拖曳及揉皱现象;F20断层为NW—SE向正断层,断层两盘岩石破碎、裂隙发育,局部被辉绿岩脉、石英脉及钠长岩脉充填[10],局部发育微弱黄铜矿化、黄铁矿化,为矿段内的主要控矿构造。

2.3 变质火山-沉积岩及侵入岩

西矿段内于早元古时期发育了一套海底火山-沉积岩,经多期次的岩浆侵入活动后发生了轻微变质,具体可划分为3类:熔岩-火山碎屑岩以含磁铁变钠质熔岩、角闪变钠质熔岩、含钛变钠质熔岩及变钠质凝灰岩为主,多发育于红山组中深部及曼岗河组底部,含磁(赤)铁12%~15%,含钠6%~7%;火山碎屑沉积岩以钠长角闪片岩、钠长黑云片岩、角闪绿泥片岩及二云片岩为主,主要位于老厂河组;变辉长辉绿岩为西矿段内规模最大的侵入岩,呈岩床、岩枝状贯入整个大红山群,兼具成矿及破矿作用;石英钠长斑岩呈岩床状贯入曼岗河组Ⅰ#矿带下部,周围多发育白云石-钠长石岩。总体上,变质火山-沉积岩系成层性显著,旋回韵律清晰,沿走向及倾向呈凝灰岩→黑云片岩→片岩、大理岩岩相变化趋势,其间的熔岩、凝灰岩、大理岩等多与铁、铜矿体平行产出。

2.4 围岩蚀变

3 矿床地质特征

3.1 矿体特征

表1 大红山矿区西矿带矿体特征参数

图2 Ⅰ#矿带岩相与矿层等厚线分布

3.2 矿石特征

西矿段内的主要金属矿物为黄铜矿、磁铁矿及菱铁矿,次要金属矿物为斑铜矿、黄铁矿[20],脉石矿物则以石榴石、角闪石及白云母为主。在矿石中多见粒状结构及粒状变晶结构,铜矿石中多发育溶体分解结构及交代状结构;铁矿石中多以浸染状构造或条纹/条带状构造为主,部分铜矿石中见有不规则脉状构造及团块状构造。

(1)黄铜矿。呈自形、他形粒状产出,粒度为0.02~0.4 mm,少数集合体的粒径达1 mm以上。单晶或粒状结合体呈浸染状与脉石矿物或与磁铁矿、菱铁矿呈不规则状毗连镶嵌,或顺层呈断续状充填交代为不规则细脉状、团块状镶嵌。

(2)磁铁矿。多呈半自形、自形粒状产出,粒径集中于0.1~0.3 mm,少数集合体的粒径达1 mm,多以钠长石包体形式呈尘点状产出,部分呈粒状集合体呈浸染状或与菱铁矿、黄铜矿、斑铜矿等毗连镶嵌。

(3)菱铁矿。多呈他形、半自形粒状产出,粒径为0.1~0.3 mm,多呈粒状集合体与钠长石、石英、白云石或磁铁矿呈粒状镶嵌,或呈不规则条带状分布,常具有细小磁铁矿、石英包体。

4 控矿因素

4.1 地 层

4.2 岩性岩相

Ⅰ#铁铜矿带的含矿岩性组合为石榴黑云钠质沉凝灰岩-黑云片岩-二云母片岩-石榴黑云片岩-大理岩-石英岩,属火山碎屑岩-含火山碎屑沉积岩-正常沉积岩含矿。根据对矿区各岩类含铜量的分析,可知基性凝灰质片岩、深灰色钠质沉凝灰岩及不纯白云石大理岩的含矿性最佳,且沿倾向显示大理岩、片岩相,片岩及凝灰岩相,凝灰岩相、凝灰岩及片岩相,片岩相、片岩、大理岩的岩相分带特征[19-20]。总体上,火山喷发—沉积变质型铜铁矿受控于一套火山喷发—沉积相岩性,火山碎屑沉积向正常沉积的过渡岩性内矿化最为富集。

Ⅳ#铁矿带内的铁矿体赋存于深色角闪变钠质熔岩及角闪变钠质凝灰岩中,即受控于火山喷发相[10],角闪变钠质熔岩与其下部辉长辉绿岩的接触带成矿性最佳,受岩体上接触带的控制作用显著。

4.3 火山喷溢中心

Ⅳ#铁矿带也表现出靠近火山活动中心部位富集、厚大而向四周变薄至尖灭的矿化变化趋势,受火山喷溢中心的控制作用同样显著。

4.4 火山-沉积旋回韵律

Ⅳ#铁矿带产于红山组旋回中部,矿带内的矿石及顶板熔岩发育的角砾状构造指示着西矿段形成于火山口附近[10],即早期喷溢出的熔岩及矿层受后期熔岩喷溢作用的破坏而破碎,并叠加了辉长辉绿岩的侵入岩挤压作用,总体属于氧化环境下火山喷发中期的产物。

5 矿床成因

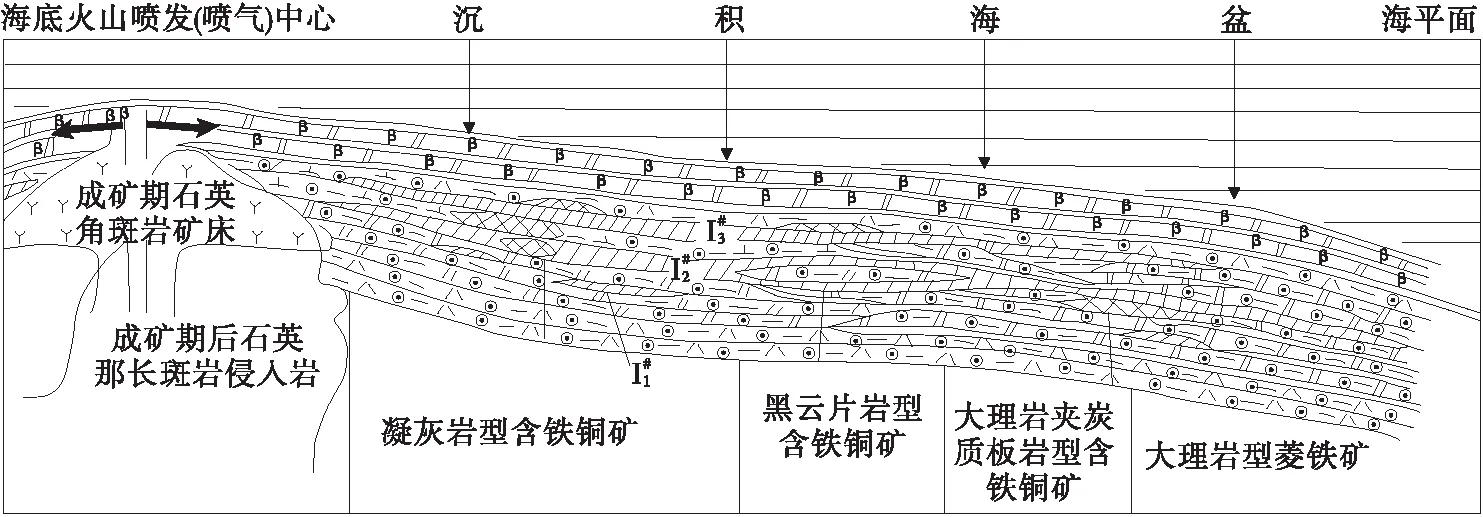

西矿段内发育了多种矿化类型,其中Ⅰ#铁铜矿带的矿体总体呈层状、似层状平行产出,与围岩产状一致,矿(化)体均赋存于火山喷发沉积旋回中上部的过渡岩相中,矿化与凝灰沉积岩呈显著正相关,星点状、浸染状及斑点状硫化物及条纹-条带状构造显示出了沉积型矿化特征。片理、层理及微细裂隙中的铜矿物及重结晶、变晶加大的铁矿物则表明矿体的形成经历了后期的变质改造作用,总体属火山喷发—沉积变质型矿床。总体上,Ⅰ#铁铜矿带经历的成矿过程为:中元古代地槽处于活动阶段,中基性海底富钠质火山活动频繁,以喷发作用为主,大量的基性物质演化为中酸性岩浆,后期在火山喷气作用促使下,大量铜质以硫化物的形式进入水体,于区域近EW向的盆地中聚集成矿(图3)[19]。

图3 Ⅰ#矿带“大红山式”铜铁矿带成矿模式

图4 Ⅳ#铁矿带成矿模式

6 结 语

[1] 秦德先,燕永锋,田毓龙,等.大红山铜矿床的地质特征及成矿作用演化[J].地质科学,2000,35(2):129-139.

[2] 黎应书,秦德先,蔡 燕,等.变异函数在云南大红山铁矿床中的应用[J].中国矿业,2005,14(5):52-55.

[3] 陈贤胜.云南新平—老厂大红山矿区成矿系列及其成因[J].西南矿产地质,1995(1):1-11.

[4] 钱锦和,沈运仁.云南大红山古火山岩铁铜矿[M].北京:地质出版社,1990.

[5] 王铠元.新平大红山早元古代火山-沉积变质岩群层序划分、火山作用及其铁-铜矿床成矿特征[J].云南地质科技情报,1996(2):1-11.

[6] 徐启东.滇中大红山岩群变质火山岩类的原岩性质和构造属性[J].地球化学,1998,27(5):422-431.

[7] 钟昆明,颜以彬,秦德先.云南大红山基底地层中的层状铜矿及其含矿地层的成因[J].昆明理工大学学报(自然科学版),1999,24(1):137-144.

[8] 马春德,徐纪成,陈 枫,等.大红山铁矿三维地应力场的测量及分布规律分布[J].金属矿山,2007(8):42-46.

[9] 池顺都,赵鹏大.应用GIS圈定找矿可行地段和有利地段——以云南元江大红山群铜矿床预测为例[J].地球科学(中国地质大学学报),1998,23(2):125-128.

[10] 周 永,苏昌学,罗国红,等.大红山铁铜矿Ⅳ3号铁矿地质特征及找矿标志[J].图书情报导刊,2011,21(9):193-196.

[11] 陈 枫,饶秋华,徐纪成,等.应变解除法原理及其在大红山铁矿地应力测量中的应用[J].中南大学学报(自然科学版),2007,38(3):545-548.

[12] 崔银亮,秦德先,高 俊,等.云南金平龙脖河铜矿床与新平大红山铁铜矿床对比研究[J].中国工程科学,2005(S):195-201.

[13] 欧阳沙怀.云南大红山铜、铁矿床主要地质特征及矿床成因探讨[J].大地构造与成矿学,1983,7(4):335-344.

[14] 杨 红,刘平华,孟 恩,等.扬子地块西南缘大红山群变质基性岩的地球化学研究及其构造意义[J].岩石学报,2014,30(10):3021-3033.

[15] 黎应书,秦德先,蔡 燕,等.云南大红山铁矿床三维数字模型探讨[J].矿物岩石地球化学通报,2004,23(4):332-335.

[16] 蔺朝晖.大红山铁矿I号铁铜矿带的矿床成因[J].有色金属设计,2005,32(3):18-22.

[17] 杜桂泉.基于DIMINE软件的大红山铜矿地质建模与应用[J].云南地质,2011,30(4):464-467.

[18] 王 峰.大红山铜矿控矿条件及找矿方向[J].有色金属设计,2002,29(1):24-26.

[19] 宁佐金.新平大红山铜铁矿床控矿因素及成因分析[J].云南地质,2010,29(4):409-415.

[20] 刘永寿.大红山铜矿二选厂碎磨流程的确定[J].有色金属设计,2011,38(3):24-28.