日常拍摄中典型场景的影调结果

2018-03-12张宁

张宁

摄影师又被称作光影大师,他的全部工作可以高度概括为:充分把握数字感光材料的特性,运用不同性质的光线,”非凡”的角度,将景物描绘出来,或忠实的还原,又或按照创作意图進行艺术创造。

艺术创造一定会对“现实”进行加工,即使是纪实作品的客观还原也绝不是现实的翻版。A.亚当斯在谈到这个问题时说“一般人都认为我的作品是‘现实的。实际上,在我的大部分作品中,从影调值的关系上讲并不是如实的反映现实的。在拍摄和制作过程中,我采取了种种控制方法,创作出相当于我所见到和感受到的形象。如果我做得成功的话,观众就会认为这是现实的本来面目,并对之做出相应的情感上和艺术上的应。”

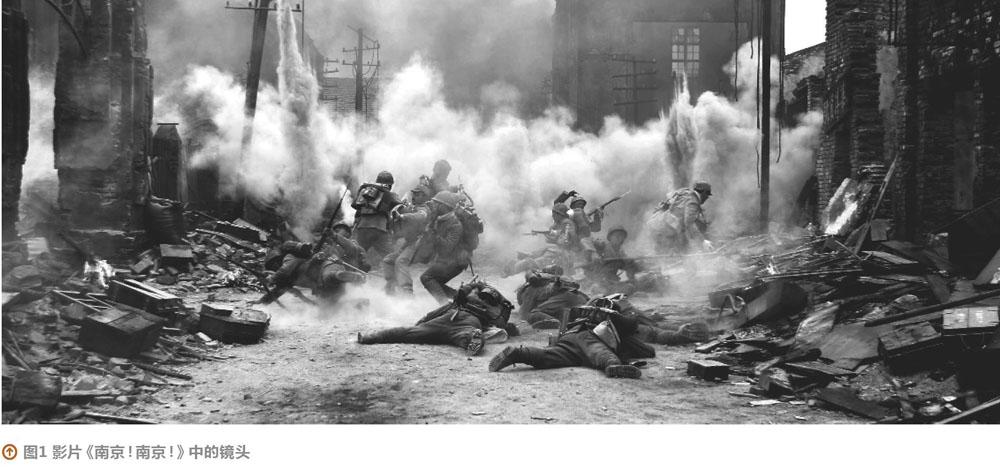

影调值的关系所指正是影调结构。先暂时忘掉色彩,忽略一些极端的创作要求,一幅精致优美的画面、一个牢牢抓住观众注意力的镜头,必须包含极其丰富和分明的影调层次结构。

如同画笔、画布和颜料这些画家手中的简单工具,摄影师的“武器”并不是高端的器材设备,而是反差、伽马和影调传递特性这些最基本的要素。一个优秀的摄影师的基本素养是要学会用数字的思维理解光和色,并在此基础上对其进行精微的控制。

1.用数字的思维理解光

在数字的世界中,所有的影像都可以分解成亮度和色彩分量。亮度是图像中最重要的分量,承载了大部分的信息。

1.1影调的基石一一反差

反差指的是一幅图像明暗区域中最亮的白和最暗的黑之间不同亮度的层级,差异范围越大代表反差越大,差异范围越小代表反差越小。反差是影像承载信息的基石,从绝对黑色、深灰过渡到浅灰、纯白,一幅正确曝光的画面包含丰富的层次。对一幅彩色图像进行去彩色处理,观察黑白图像更能清晰地感受到这一变化。

反差偏小会导致整个图像偏灰,就如同在雾中看风景缺少通透的观感。过度的反差虽然让图像看起来更明快,但一定是以牺牲图像的大量丰富的层次细节为代价。正所谓一个硬币的两面,有得必有失。所以反差的处理一定是按照剧情的内在规定,充分利用摄影机能容纳的宽容度,在增大图像反差的基础上尽可能多的保留层次细节。

在谈到反差时,还会经常用到高光、中间调和阴影的概念。这些本来都是美术创作中的术语,影视创作的流程中借用过来颇为传神。除了极其特殊的情况(白墙、万里无云的蓝天等),大多数场景都可以根据其亮部层级分解为高光,中间调和阴影( H/M/S)。在整个影调范围内,巧妙地利用安排这三个要素,能拍摄出各具风格的画面。(图3)

1.2感知一致性一一伽马

人眼感知图像的工作由视神经纤维、神经细胞和感光体等完成。视网膜有1.3亿个感光体,感光体由感光锥和感光杆组成。感光锥负责感知颜色(红、绿、蓝),感光杆负责感应亮度。当光线落在感光体上时,产生的最基本的反应是通过漂白作用将色素分子转化为另一种形式,随后在神经细胞中产生一种信号。与此同时,漂白分子得到再生,使漂白分子和未漂白分子保持平衡。所有感光杆都含有是视红色紫质色素,但感光锥有三种,感红锥、感绿锥、感蓝锥,各含有不同色素。

感光杆虽然不能产生色的感觉,但在弱光下却比感光锥更起作用,但是清晰度不高。这就是为什么在夜晚等弱光环境中,人眼能够辨别物体的轮廓形状,却不能准确分辨出物体的颜色。关于数字摄影机或者是图像显示设备,它们对亮度信号和色度信号的处理在原理上可以视作是对人眼的仿生。但人眼和机器还是存在着一些差异,人眼对亮度信号的感应和传感器对亮度信号的感应是一种非线性的对应关系。

在数字摄影机的工作空间部分,第六章详细论述了直线性编码存在编码100和大量冗余的问题。究其根源,是本章第一部分论述的视觉对光线的感知与物理光强的非线性关系,人眼对光度值差异的视觉阈值大约是l%o如果采用一种非线性编码.由此码值在从黑到白的影调范围内的分布情况与人眼视觉感觉光线一致,这种编码方式就称为感知一致性。当前两种广泛引用的符合感知一致性的编码是:幂率编码和对数编码,对应于线性空间和对数空间。数字摄影机都具备这两种空间模式,在实际的创作中对数空间由于自身的宽动态范围而应用广泛。

工作空间一部分,主要讨论的空间特性和相互的数学转换。本部分则侧重实际景物亮度信息在不同工作空间中的传递,藉此明确影调传递特性,更好在创作中进行控制。

本章的第一部分中提到自然界的光比可以达到101 5:1,如果把这个范围全部记录下来,然后以直线性的方式等比例的还原,像太阳、灯光这些耀眼的高光会占据整个亮度范围的绝大部分,整个地面漫反射的景物将一片黑暗。幸运的是视觉不是这样工作的,虽然漫反射表面的“正常视亮度”的亮度范围只占极小的一部分(万分之三),但是人眼的非线性对数响应拉伸了这个范围,同时压缩了亮部。

在数字影像的世界里,实际的亮度到达传感器,每一个感光单元收集这些光子,然后进入处理电路并转换为“数字”。图像数字化实质上是将原始连续的模拟量“分割”成大量的离散的用数字表示的“块”,如果以最直观的线性方式进行数字化一一即为每个增加的亮度值指定一个增加的数码值,将会产生不理想的结果。

这两种方法都不可取,全动态范围平均分配,数据范围的90%以上都用在了画面的超白部分。只留下了不到30个码值给基准黑到基准白之间的所有正常曝光的部分,即使增加到16比特甚至更高,正常曝光部分仍然改变不了10%的比例。在归一化的视亮度值中,超白的范围为0.1至1.0,这意味着正常曝光的部分看起来接近于黑。

“甩掉超白”的解决方案,动态范围1000:1的图像在基准白点被限幅后,成了一个大约只有100:1的更有限的动态范围。正常曝光的部分虽然被保留了下来,但是显著降低了画面显示的质量。

1.3所见即所得?一一影调传递特性

经过对数化,人眼和胶片对光线的响应曲线和大家都非常熟悉的曝光密度曲线一致。

标准的“对数/对数”胶片特性曲线,可以分成三个特性区域,分别是趾部、直线部、肩部。还有三个重要参考点,2%的基准黑、18%灰和90%基准白。在趾部少量的亮度变化都会形成同样的密度,1%的黑也没有保留什么细节。随着曝光量的提高,到了2%基准黑时,胶片响应进入了直线部,曝光量的对数增长带来了胶片密度的线性增长。如果正确曝光,场景中的物体(漫反射)都能够记录在直线部。超过90%基准白的超白,胶片的感光乳剂颗粒开始变得“饱和”,不能成比例的增加它的密度,超白部分被压缩到了肩部,但仍有细微的变化。

18%灰的反光率只有18%,但是由于人眼的对数响应,它的位置在基准黑和基准白之间的中点。这也是为什么拍摄时要以标准灰卡为基准,这实际上相当于把正常曝光区域的中点“锁定”到胶片响应曲线一个特定位置上,从而使场景中更亮的和更暗的漫射物体都能够有预见的落在直线部,而不会被挤刭趾部或肩部。

90%白代表镜头中接近最亮的漫反射表面,正好落在曲线肩部的下面。这为高光部分留出了足够的安全区,不至于所有的高光都被限幅,成为一片没有任何层次的白斑。也正是高光的点缀,画面才会更加生动。

再次重申之前连载中提到的:胶片和人眼都有两个超级的能力,第一个是都有巨大的动态范围,既可以记录暗的物体,又可以捕获差不多要亮数千倍的超白物体。第二个是在暗部具有非常丰富的细节,但对于非常明亮的物体,则只保留越来越少的细节。