移动硅谷创新中心三期基础变刚度调平设计

2018-03-12凌沛春吴会阁杨金明骆盼育

凌沛春,吴会阁,杨金明,骆盼育

(1.中国建筑科学研究院,北京100013;2.河北地质大学勘查技术与工程学院,石家庄050043)

0 引言

大型的商业综合体一般包括多栋高层塔楼和配套多层裙房,塔楼荷载大、裙房荷载小,塔楼筒体荷载大、塔楼外框架区荷载相对小,基底荷载分布很不均匀。因此,塔楼多采用桩基础或复合地基来满足承载力和沉降变形的要求;而配套裙房及纯地下室一般采用天然地基即可。

在以往采用天然地基或均匀布桩时,基础沉降变形出现“碟形”分布,差异沉降大,基础底板发生整体弯曲,基础内力大。而上部计算时认为嵌固于基础顶面,基础的整体弯矩变形会导致上部结构产生次内力,这对结构都是负面的。因此为避免上述不利效应,《建筑桩基技术规范》[1]提出了桩基变刚度调平设计的理论,通过调整地基或基桩的竖荷载分布一致。近年来一些项目对CFG桩复合地基向支承刚度分布,使得基底反力分布与上部结构亦引入了基础变刚度调平设计的理念,以期减小差异沉降,降低基础内力和上部结构次应力[2-3]。

北京移动硅谷创新中心G4地块三期项目,位于北京亦庄经济技术开发区路东区,总建筑面140 889 m2,包括地上5栋单体建筑(G4-4#~8#楼)、地下车库,形成大底盘多塔结构,建筑效果详见图1。

4#~7#楼建筑功能为研发办公楼,其中4#楼地上10层(H=42.5 m)、5#楼地上14层(H=58.5 m)、6#楼地上19层(H=78.5 m)、7#楼地上14层(H=58.5 m);8#楼为综合服务楼,其地上4层(H=21.15 m)。纯地下室及塔楼地下室均为两层,建筑功能为停车库及设备用房。

4#、5#、7#楼高度均小于60 m,按框架-剪力墙设计;6#楼高度大于60 m,按框架-筒体结构设计。地下层高分别为3.75 m、6.10 m,基础埋深约10 m。

图14 #~8#楼建筑效果图

1 地基基础方案分析

1.1 场区工程地质条件

本工程设计基本地震加速度为0.20 g,设计地震分组为第一组,场地土类别为芋类,特征周期Tg为0.45 s。

根据岩土工程勘察报告,拟建场区地面以下80.0 m深度范围内的土层划分为人工填土层、新近沉积层、第四纪全新世冲洪积层、第四纪晚更新世冲洪积层四大类,有关各土层基本岩性特征及分布情况见表1。

表1 各土层的主要物理力学指标

1.2 地基基础的技术特点

1)8#楼为多层建筑、地下车库部分为两层的纯地下室,与4#~7#塔楼的荷载及上部结构刚度差异大。

2)4#~7#塔楼自身荷载及刚度分布不均匀。塔楼的筒体偏置一侧,且筒体由钢筋混凝土外墙及钢筋混凝土内隔墙围合而成,荷载和刚度比外框架均大很多。

3)4#~8#楼所形成的大底盘地下室未设永久沉降缝,在基础连为一体。基础设计的重点是采取措施控制高层塔楼与纯地下之间的差异沉降、塔楼筒体与外框架之间的差异沉降。

1.3 基础方案的分析

4#~8#楼及纯地下室基础底板落在盂2粉细砂层,根据地勘报告,地基承载力标准值为200 kPa;4#~8#楼基底标准组合下的基底压力如表2。

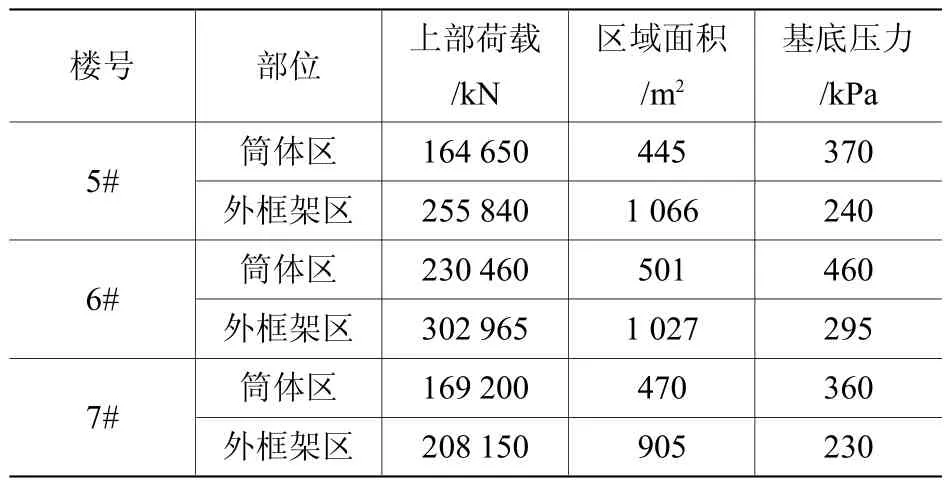

表2 基底压力

根据上述基础的技术特点、基底压力、地质资料,结合已有的工程经验,确定4#、8#楼及地下室采用天然地基,5#、6#、7#楼采用CFG复合地基。基础底板均采用平板式筏形基础,分区域采用不同的厚度。为减小差异沉降,塔楼与纯地下室之间设置沉降后浇带。

2 变刚度调平地基处理设计

表3所示的塔楼各区域荷载标准值可以看出,塔楼偏置筒体区和外框架区基底压力存在很大的差异。如采用传统的均匀布桩方式,筒体区和外框架区将会产生较大的沉降差,造成基础内力和上部结构次应力的增大。为减小此不利影响,使上部荷载中心和下部抗力中心相接近,5#、6#、7#楼基础采用变刚度调平进行设计。

表3 5#~7#塔楼各区域荷载标准值

结合以往工程经验,将桩基变刚度调平设计的理念运用到CFG复合地基的设计中,将塔楼底板的复合地基分为筒体区和外围框架区,强化塔楼筒体下地基土的支承刚度,相对弱化塔楼框架区的刚度。在荷载较大的筒体下,增加桩长、减小桩间距,在荷载相对小一些的外围框架下,缩短桩长、增大桩间距,使原本均布的地基变得不均匀,不同的区域提供不同的承载力和支承刚度。

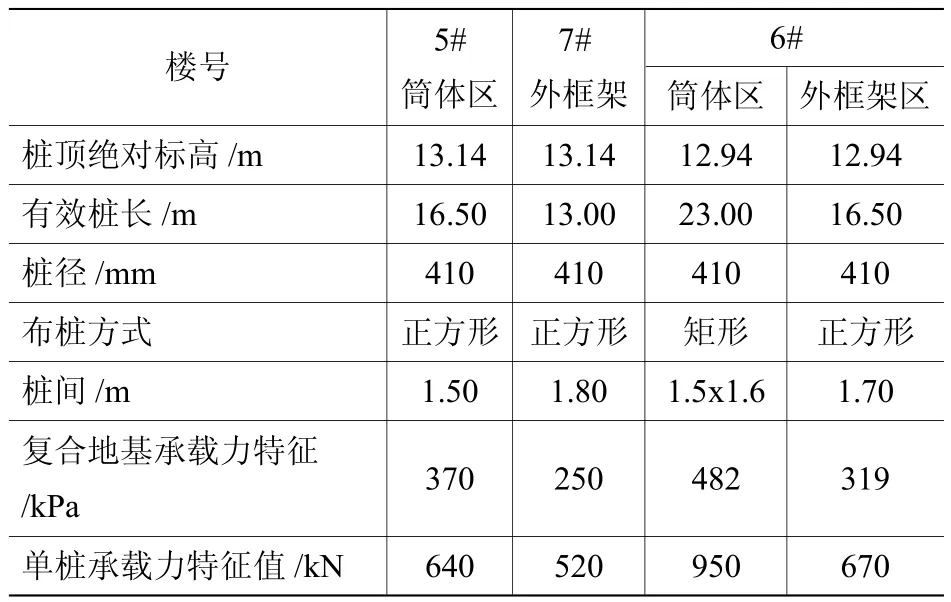

通过对结构布局、上部荷载、基底土质条件及地下水等综合分析,筒体区和外围框架区具备选取不同桩长和持力层的条件,因此塔楼采用变刚度调平的CFG复合地基,桩端持力层为虞2细中砂。复合地基处理设计参数如表4[4]。

3 基础沉降观测及分析

3.1 基础沉降实测值

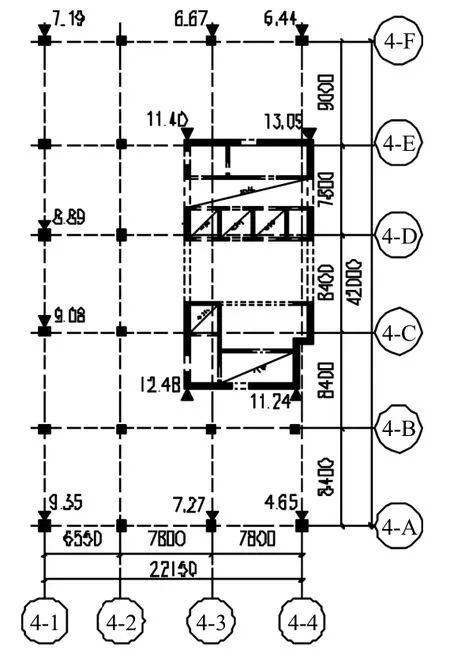

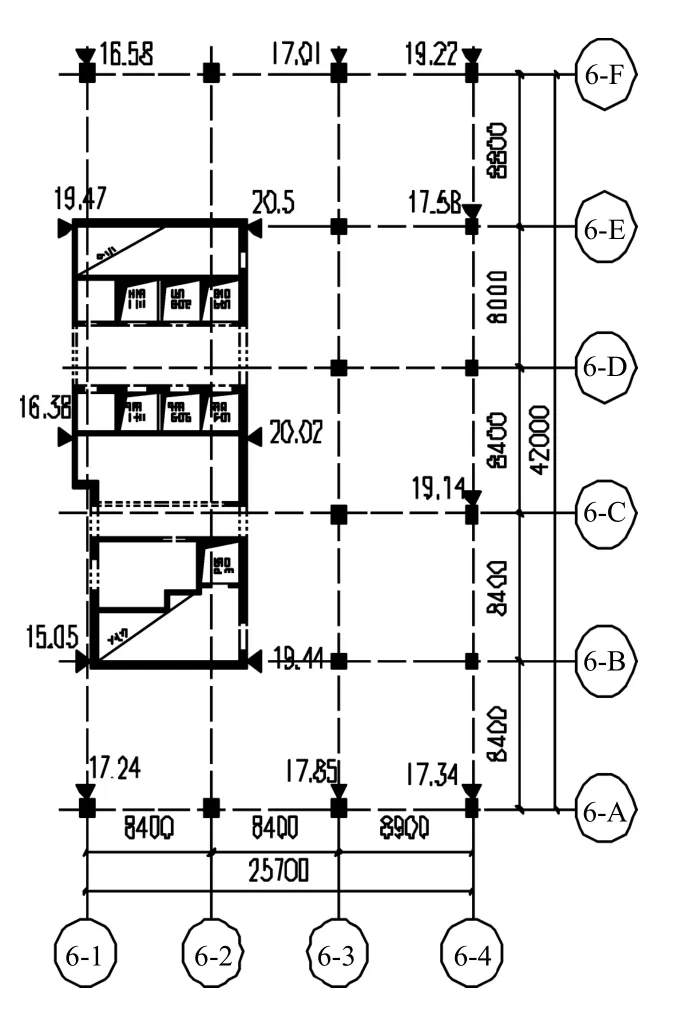

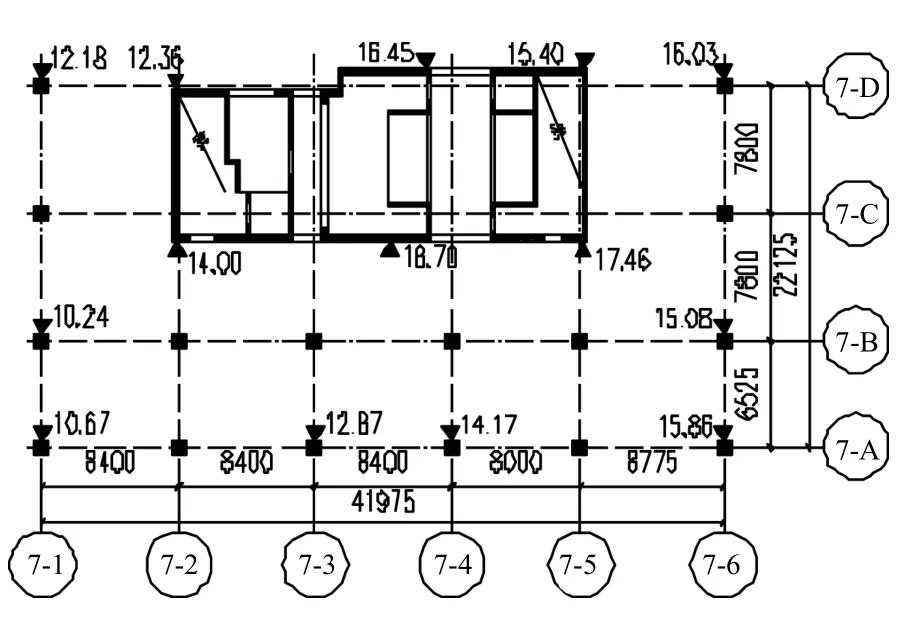

4#~7#楼为筒体偏置的高层建筑,既有采用天然地基的4#、8#楼,又有采用CFG复合地基的5#、6#、7#楼,所以很有必要对建筑的沉降进行观测。沉降观测点布置在主楼平面的周边及筒体的四角,布置图及主楼封顶后的3个月沉降实测值见图2。

表4 5#~7#CFG桩复合地基设计参数

3.2 沉降实测值分析

1)4#楼采用天然地基,筒体区沉降大,周边外框架沉降相对小,呈现出了明显的碟形沉降;而5#~7#采用CFG复合地基处理并按变刚度调平设计,筒体区和外框架的沉降较为均匀。

2)采用天然地基的4#楼最大沉降量为13.09 mm、采用CFG复合地基的5#、6#、7#楼最大沉降量分别为18 mm、20.5 mm、18.7 mm,均能满足地基规范对控制沉降量的要求[5]。

图2 (a)4#楼沉降实测值

图2 (b)5#楼沉降实测值

图2 (c)6#楼沉降实测值

图2 (d)7#楼沉降实测值

3)4#楼筒体区和外框架柱的最大沉降差6.65 mm(沉降差率0.74译),5#、6#、7#楼最大沉降差分别为5.56 mm(沉降差率0.63译)、3.71 mm(沉降差率0.42译)、5.83 mm(沉降差率0.46译)。相对采用天然地基的4#楼,采用变刚度调平设计的5#~7#楼虽然楼层多、上部荷载大,但筒体区和外围框架柱的最大沉降差、沉降差率反而小。

4)4#~7#楼均为筒体偏置一侧的高层建筑,筒体荷载大,极易造成建筑的倾斜。4#楼最大倾斜率为0.22译,5#、6#、7#楼倾斜率分别为0.07译、0.071译、0.099译,均能满足规范要求,但5#~7#楼倾斜率远小于4#楼。对筒体偏置造成荷载偏于一侧的建筑,更宜采用基础的变刚度调平设计,以此来减小建筑的整体倾斜。

5)为更清晰对比采用天然地基和基础变刚度调整设计的差别,将4#~7#楼筒体区和外框架柱的沉降量分别取平均值后,绘制沉降对比图,如图3。图中清晰的显示了5#、6#、7#楼筒体区和外框架区沉降差明显比4#楼小很多。

图34 #~7#楼筒体区和外框架区沉降对比图

4 结语

筒体偏置的高层框架-筒体结构由于其荷载和刚度分布很不均匀,基础宜采用变刚度调平的理念进行设计。主楼可采用桩基或CFG桩复合地基,通过调整桩长、桩径或桩数,强化筒体区的桩土刚度、相对弱化外围框架区刚度;裙房可采用天然地基。实测数据表明,基础变刚度调平设计既能大幅度提高天然地基承载力、降低建筑沉降量,又能很好地减小上部荷载不同区域的差异沉降。

[1] JGJ 94—2008,建筑桩基基础设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2008

[2] 杨金明,池彦忠,凌沛春.移动硅谷创新中心二期7#结构设计若干问题的讨论[J].建筑结构,2016,46(06):25-28

[3] 王杨,詹永勤.北京达美中心广场基础变刚度调平设[J].建筑结构,2015,45(13):62-66

[4] JGJ 79-2012,建筑地基处理技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.

[5] GB 5007-2011,建筑地基基础设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.