人性化护理对糖尿病患者血糖控制效果的影响

2018-03-10罗淑红

罗淑红

[摘要] 目的 探讨人性化护理对糖尿病患者血糖控制效果的影响。方法 选取该院2017年6月—2018年2月86例糖尿病患者,根据随机抽签法分为观察组(人性化护理)与对照组(常规护理),每组43例,对比血糖控制效果。结果 观察组血糖控制情况明显优于对照组,且住院时间短于对照组(P<0.05);且护理满意度及治疗依从性均高于对照组(P<0.05)。结论 人性化护理对糖尿病患者血糖控制效果的影响效果显著,值得推广。

[关键词] 人性化护理;糖尿病;血糖控制

[中图分类号] R47 [文献标识码] A [文章编号] 1672-4062(2018)12(b)-0126-02

糖尿病病因主要为两种,遗传因素与环境因素,常见临床表现为多饮、多尿、多食和消瘦、疲乏无力等,对患者生活质量造成严重影响。糖尿病患者长期受高血糖影响,导致各种组织受到慢性损害,从而引发功能障碍[1]。糖尿病目前无根治方法,主要通过多种途径控制疾病,如健康教育、自我血糖监测、饮食及运动治疗、药物控制等[2]。糖尿病属于慢性病,患者需改善饮食及运动习惯,服用药物控制血糖。受各种因素影响,糖尿病患者治疗依从性较差,难以积极主动配合治疗,导致血糖控制效果不理想。人性化护理干预通过给予患者人性化护理,建立良好护患关系,可显著提升治疗积极性。该次研究中,对2017年6月—2018年2月86例患者行不同护理,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取该院86例糖尿病患者,根据随机抽签法分为观察组(人性化护理)与对照组(常规护理),每组43例。该研究经该院伦理委员会批准。纳入标准:①均自愿参与并签署知情同意书;②经血糖检测确诊为糖尿病者;③无合并其他严重脏器疾病者。排除标准:①排除妊娠期糖尿病者;②中途退出者;③精神疾病史、认知功能障碍者。观察组男23例,女20例,年龄50~76岁,平均(61.25±0.34)岁,病程2~7年,平均(4.02±0.34)年;对照组男22例,女21例,年龄49~76岁,平均(61.49±0.34)岁,病程2~10年,平均(4.12±0.38)年,一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组:行常规护理,具体为:①健康教育:入院后积极与患者交流,掌握基本资料,对患者认知度进行评估。及时介绍医院环境,对主治医护人员进行介绍,指引患者完成各项检查。根据评估结果,制定合理健康讲解方案,采用图文结合方式,对糖尿病治疗方法、治疗目的、发病因素等知识进行叙述。耐心回答患者及其家属所提问题,强调遵医行为对疾病治疗的重要意义,提升治疗依从性。②心理干预:沟通过程中对患者心理状况进行评估,分析是否具有不安、紧张的负性情绪,采用鼓励、安抚、暗示等方式,消除负性情绪,纠正错误观念,促使患者保持良好心态面对治疗。③运动及饮食干预:对超重及肥胖患者,制定合理运动及饮食方案,以高纤维、低盐、低钠为主,同时控制脂肪摄入量,控制体重。根据实际情况,鼓励患者下床活动,每天保持30 min有氧运动,促进血液循环,增强免疫力。

观察组:行人性化护理,具体为:①注射护理:根据季节温度,及时调整病房温度,冬季加强保暖,避免着凉。冬季采用热水袋对输液药水进行加热,减少药水过量,对患者身体产生较强刺激,减少应激反应。注意观察穿刺部位是否出现红肿、发热等现象,及时处理。监督患者饭前30 min进行胰岛素注射,若餐后血糖较高,者饭前1 h进行注射,措施血糖记录。②神经病变护理:定期常患者对四肢皮肤温度进行检查,护理人员协助观察四肢色泽、背动脉搏、四肢血液循环状况。仔细修剪指甲,避免抓伤,维护肌肤完整性,观察患者脚部情况,出现足部病变及时治疗,避免恶化。③建立预警机制:评定患者心理评估情况,对心理负性情绪较重者增加护患互动,主管护师积极与患者谈心,同时配合手拉手、拍肩等动作,拉近距离,消除负性情绪,增加信任感,提升治疗依从性。对负性情绪较轻者,给予音乐疗法,指导患者根据舒缓音乐放松身体,缓解焦虑、抑郁等情绪,消除不良心理。开设家属公共课堂,对家属讲解糖尿病知识、心理疏导方法、康复流程等,引导家属能够尊重及理解患者,同时积极配合医护人员,共同促进患者康复。

1.3 观察指标

干预后检测患者空腹血糖、餐后2 h血糖,对比血糖控制情况,同时记录患者住院时间,进行对比。采用自制护理满意度调查表,调查护理满意度,内容包含:护理质量、服务及时性、技术操作、心理疏导、健康教育,共50分,40分以上为满意,<40分为不满意。采用自制治疗依从行调查表对患者治疗依从性进行评定,内容包含:运动依从、用药依从、饮食依從,分值30分,20分以上为依从,<20分为不依从。

1.4 统计方法

选用SPSS 19.0统计学软件处理,计量资料用(x±s)表示,用t检验;计数资料用[n(%)]表示,用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

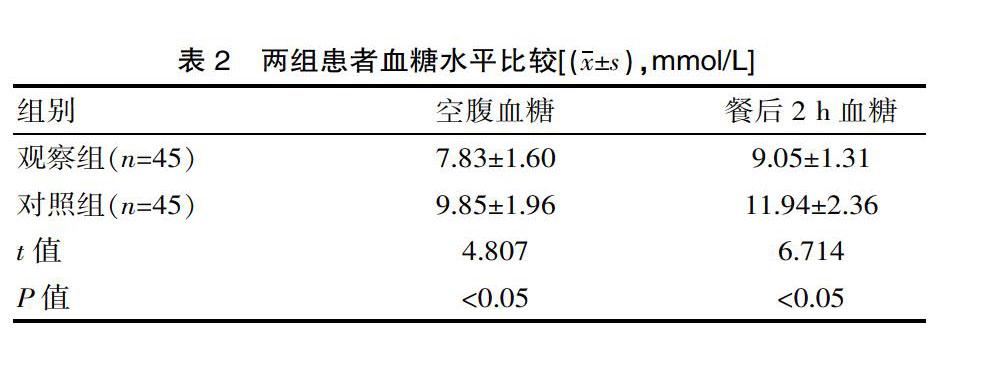

2.1 干预后两组血糖控制情况、住院时间比较

观察组血糖控制情况明显优于对照组,且住院时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详见表1。

2.2 两组护理满意度及治疗依从性比较

观察组治疗依从性为93.02%(40/43),对照组为76.74%(33/43),数据差异有统计学意义(χ2=4.440,P=0.035)。观察组护理满意度为97.69(42/43),对照组为86.05%(37/43),数据差异有统计学意义(χ2=3.888,P=0.049)。

3 讨论

糖尿病为慢性代谢性疾病,随生活质量提高,发病率呈现逐渐上升趋势[3]。糖尿病患者血糖长期处于较高水平,对身体各组织造成慢性损害,易引发严重并发症,对患者生活质量造成严重影响。目前尚无根治糖尿病的方法,但能够通过各种途径对血糖进行有效控制,促使其能够保持在可控范围内,降低并发症发生率。糖尿病患者多无明显症状,部分患者会出现轻微头晕、恶心等,易被患者忽视,加上疾病认知度较低,易发生擅自停药或更换药物的现象,导致血糖控制效果不理想。常规护理干预重点为挽救患者生命及疾病治疗效果,认为患者对疾病的认知度及心理状况应自我调节,不属于护理内容,难以满足现代患者对护理的需求。

人性化护理是一种新型护理模式,充分强调以人为本护理理念,紧密围绕患者需求,开展各项护理服务[4]。糖尿病患者病情进展具有个体差异性,临床表现也各不相同,盲目采用常规护理干预,无法及时满足个体需求[5]。人性化护理干预是护理人员通过对护理工作中存在的问题,结合自身经验,制定合理有效的护理方案。以患者为中心,根据患者兴趣爱好及临床资料,制定出具有高度可行性的运动及饮食方案,提升治疗依从性[6]。在该次研究中,通过根据季节气温,调节病房温湿度,为患者营造良好治疗环境,同时对较凉的输液药水进行适当加热,确保输注时不会对患者造成刺激,减少应激反应。预警机制主要是针对患者心理状况准备,通过将患者心理状况进行分组,有效采取针对性心理干预,缓解心理压力,消除负性情绪。此外人性化护理干预通过建立良好护患关系,取得患者及其家属的信任,纠正错误理念,促使其能积极主动配合各项治疗工作,提高治疗依从性,显著提升护理满意度。

为进一步分析人性化护理在糖尿病患者中的应用效果,该院分别对两组患者实施不同护理措施,结果显示观察组护理满意度及治疗依从性显著高于对照组(P<0.05)。说明人性化护理干预能够有效提升整体护理质量,得到患者及其家属的广泛认可。同时观察组血糖控制情况明显优于对照组,且住院时间短于对照组(P<0.05),进一步证实人性化护理对糖尿病患者血糖控制的有效性。人性化护理通过病房环境护理,提高舒适度,促使患者能够放松心情;根据生活习惯对生活用品进行摆放,消除陌生感,根据心理状况,制定针对性心理疏导,及时纠正错误观念,协助患者树立正确治疗理念,从而提高血样控制效果,缩短住院时间。

综上所述,人性化护理在糖尿病患者中具有较高应用价值,可显著提高控制效果,缩短患者住院时间,提升治疗依从性,改善整体服务质量,提高护理满意度,值得临床推广。

[参考文献]

[1] 韩冰, 杨其莲, 喻轶群. 药学服务对糖尿病患者血糖控制效果和用药依从性的影响[J].中国药房, 2017, 28(11):1566-1569.

[2] 马艳华, 汪海东. 2型糖尿病患者自我管理行为及其对血糖控制效果的影响[J].实用临床医药杂志, 2017,21(6):52-54.

[3] 井翠, 赵雅, 王静. 基于跨理论模型的护理干预对2型糖尿病患者自我管理行为及血糖控制效果的影响[J].中国医药导报, 2017, 14(11):155-159.

[4] 李巧云, 王寧玫, 黄莹,等. 医院-社区-家庭延续护理模式对2型糖尿病患者血糖和饮食控制效果的影响[J].中华现代护理杂志, 2017, 23(19):2454-2457

[5] 曲玉玲. 反思性教育模式对2型糖尿病患者血糖控制效果和自我效能的影响[J].中华现代护理杂志,2017, 23(21):2750-2753

[6] 高燕. 综合护理干预对2型糖尿病患者遵医行为及血糖控制的影响[J].实用临床医药杂志, 2016,20(18):58-60.

(收稿日期:2018-09-22)