废弃露天坑充填治理技术研究

2018-03-10谢盛青杜贵文张少杰

谢盛青,杜贵文,张少杰

(中国恩菲工程技术有限公司,北京 100038)

1 前言

随着露天开采的逐步推进,境界内矿产资源消耗殆尽,许多露天开采矿山开始转入地下开采,如石人沟铁矿、北衙金矿、姑山铁矿、黄麦岭磷矿等[1~2]。随着地下采矿活动的增多,井下采空区空间逐渐变大,隔离矿柱逐渐破坏,露天采坑与地下采场之间形成了复杂的水力通道。上部露天采坑汇集的大气降水通过水力通道侵入地下生产系统,给井下生产带来极大的安全隐患[3];同时矿山已形成的高陡边坡,经历了多年的露天开采、驻留矿体残采、地下采矿等多次扰动,使得围岩力学特性劣化严重,伴随风吹雨淋,极可能诱发边坡滑塌,影响地表建构筑物、井下巷道及采场的稳定性[4]。可见闭坑的露天坑已经成了井下生产的防水隐患以及地表的缺陷,治理迫在眉睫。

对于露天转地下开采矿山而言,经过数十年的露天开采,尾矿库服务年限即将到期,需要考虑重新征地和新建尾矿库,通过统计,新增占地约占原露天开采征地面积的30%~5%[5],特别是随着时间的推移,人们对环保要求的提高,再建尾矿库已经成了制约露天转地下开采矿山的主要难题。有些露天转地下矿山为了扩大库容增加坝体高度,由此带来安全隐患。

把露天坑治理和尾矿库建设结合起来,既能隔断水力通道降低地表水倒灌的可能,保证矿山安全开采;同时利用露天坑排尾解决尾矿堆存问题,对建设绿色矿山、实现资源优化配置,具有重要的理论意义与实用价值。

2 工程概况

某铜矿位于中南地区,是采选联合企业。矿山始建于1965年,原设计采用露天地下联合开采,2015年露天采坑闭坑,2015~2017年间有驻留矿柱盗采,已形成了140m深的凹陷露天坑,露天坑边坡上部有国家重点文物保护单位和村庄,距离采坑边缘最近处仅20m左右。

目前该矿已经全部转入地下开采, 地下采矿中段有-125、-185、-245、-305m和-365m等中段采矿。露天坑通过民采坑道、-125m中段以上巷道及未充填采空区与井下贯通。区内水系发达,气候多雨。外围地表水极易通过水力通道导入井下,有可能导致井下突水的重大安全事故,对矿山安全生产造成极大的威胁。选厂产生尾砂除用于井下充填,还有约40%尾砂需要外排。2017年该矿尾矿库闭库,由于该矿距离市区较近,居民点密集,已经没有可供选择的库址新建尾矿库。

传统的治理闭坑的露天采坑的方法是采用在坑内设注浆帷幕和修建水仓的形式进行防水治理[5],通过削坡减载、锚喷支护、格构支护等多种方式综合治理露天边坡。这些方式能够起到一定效果,但随着时空变化,幕体的维护及未知溶洞的存在,边坡围岩风化,这些方式并不能彻底治理露天坑。近几年新发展的尾矿干堆工艺是首先在坑底设置防渗层,然后将制成的尾矿渣饼排放至露天坑内[6],此方法尽管能够一定程度上降低露天边坡高度,但在南方多雨地区,大气降水与尾矿混合在一起,库内水难以外排,露天坑最终将形成很多积水,给坑底留下更大的安全隐患。

为解决矿山生产实际问题,经过现场调查分析,利用全尾砂胶结充填已形成的露天采坑是解决问题的行之有效的办法。

3 露天采坑治理与地下开采的相互影响

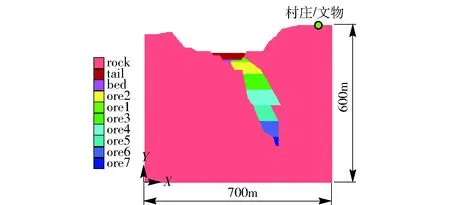

综合考虑环保需求及古文物有关部门对露天坑填埋的标高要求,采用逐层加高的形式进行采坑充填,最终充填高度标高-45m。为全面分析露天采坑治理和地下深部开采的相互影响,以及对村庄、文物的影响,选择露天坑边帮危险区域典型剖面,建立有限差分数值模型进行数值模拟。模型共16 800个单元,模型X轴方向长700m,Y轴方向长约600m,如图1所示。

图1 数值计算模型简图

根据材料力学特征,分别采用不同的力学模型:①充填体采用理想弹塑性本构模型;②围岩和矿体均采用复合摩尔库仑屈服准则。在该矿已有岩石物理力学试验成果的基础上,对岩体力学参数进行适当的折减,模拟计算采用的岩体物理力学参数见表1。

表1 岩体物理力学参数

采矿工程的力学特点是岩体力学行为与开采历史和开采过程有关。为了准确模拟北露天采坑充填与地下开采的相互影响情况,本计算分以下步骤进行。

(1)计算在给定边界力学与位移条件下模型的初始状态。

(2)开采坑底-125、-185m和-245m中段矿体。

(3)在-305m和-365m中段矿体开采以后,分析比较露天采坑充填对深部采场围岩、矿柱、村庄和文物所产生的影响。

(4)在露天采坑充填以后,分析比较-305m和-365m中段开采对露天采坑边坡所产生的影响。

3.1 露天采坑治理对地下开采和东帮的影响

主要分析北露天采坑充填对-305m中段和-365m中段采场的影响,以及对露天采坑东帮的影响。图2为露天采坑充填前后的垂直位移场图。从-305m中段底柱中部选取一节点,将其位移输出进行对比:充填前的垂直位移为17.72mm,充填后的垂直位移为18.36mm,变化不大,表明露天采坑充填对深部开采基本无影响。充填前的水平位移为0.490 6mm, 充填后的水平位移为0.455 2mm,变化不大,也表明露天采坑充填对深部开采基本无影响。从露天采坑东帮内部选取一节点,将其位移输出进行对比:充填前的垂直位移为10.0mm,充填后的垂直位移为8.5mm,垂直位移减小;充填前的水平位移为1.48mm,充填后的水平位移为0.81mm,水平位移减小。垂直位移和水平位移均减小,表明露天采坑充填对东帮起到了护坡治理作用,对东帮的稳定性有利。从村庄、古文物遗址附近取一节点,将其位移输出进行对比:充填前的垂直位移为9.976mm,充填后的垂直位移为9.533mm,垂直位移减小;充填前的水平位移为0.332 7mm,充填后的水平位移为0.196 3mm,水平位移减小。垂直位移和水平位移均减小,表明露天采坑充填对保护古文物遗址和村庄有利。

图2 露天采坑充填前后垂直位移场图

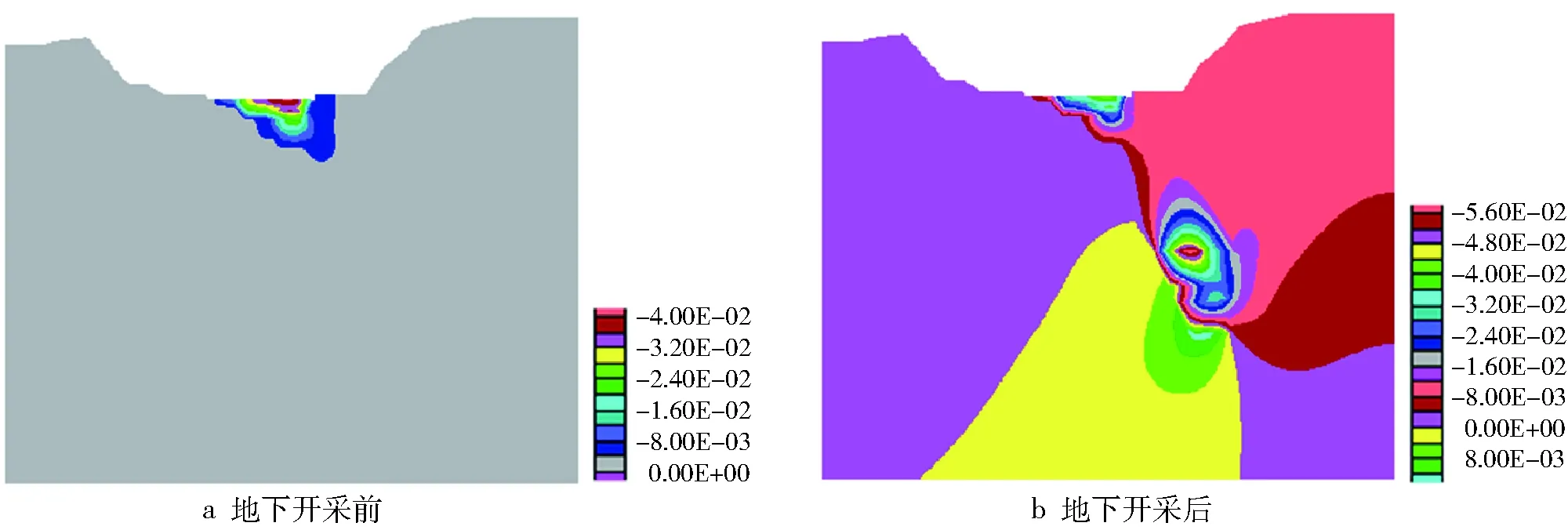

3.2 地下深部开采对露天采坑的影响

图3为地下开采前后的垂直位移场图。从图3可以看出,地下开采前后,露天采坑的垂直位移分布基本一致。从露天采坑底部选取一节点,将其位移输出进行对比:地下开采前的垂直位移为4.39mm,水平位移为1.96mm,地下开采后的垂直位移为3.19mm,水平位移为1.32mm,垂直位移和水平位移均减小,表明地下开采对露天采坑底部无影响。从古文物遗址附近选取一节点,将其位移输出进行对比:地下开采前的垂直位移为1.06mm,水平位移为0.20mm,地下开采后的垂直位移为0.98mm,水平位移为0.31mm,垂直位移和水平位移均变化不大,表明地下开采对古文物遗址基本无影响。

图3 地下开采前后的垂直位移场图

通过对露天采坑充填前后垂直位移对比研究表明,露天采坑充填对地下深部开采基本无影响并且对东帮起到了护坡治理作用;地下深部开采对露天采坑和古文物遗址基本无影响。说明露天坑充填治理方案是可行的。

4 露天采坑工程技术措施

采用胶结充填治理露天采坑,相当于在地上地下空间形成较好的人工假顶。在治理过程以及治理后,充填料浆形成强度,有较好水隔离能力,大气降雨难以渗入井下,同时汇水外排较为容易。该矿充填研究工作起步较早,特别是上向水平分层法充填具有丰富的经验。为了便于施工及加快脱水,设计采用逐层加高的形式进行露天坑充填,分层高度3m,最终充填标高-45m。充填顺序为首先对坑底进行削凸填凹+高强度胶结充填形成-84m平台,然后采用钢筋网+高强度充填体进行封底,最后再进行上部区域的充填。

4.1 边坡治理工程布置

为防止露天坑治理过程露天边坡滑坡,对露天边坡进行加固。

(1)对滑坡区域采取削坡整形,削凸填凹,使其坡度降至35°以下;在滑坡后缘设置一封边墙,墙高1.5m;前缘设2号挡墙支挡,墙高3m,外侧设置排水沟;坡面采用格构锚杆进行护坡,并辅以坡面绿化措施;在滑坡前后缘均设置排水沟,加强地表水疏排,减少地表水入渗。

(2)对于露采坑其他部位,根据现场调查矿山公路内侧边坡整体是稳定的,但由于矿山公路是切坡而建,在雨季由于雨水冲刷,小型坍塌经常发生,为消除这一隐患,在矿山公路外侧修建1号挡墙进行支挡和排水沟排水,主要用于支挡公路内侧边坡和疏排地表水。

4.2 采空区治理工程布置

对采空区进行治理主要达到两个目的:其一,采空区充填后形成充填结实体,对原空区上部岩体进行支撑,改善因采空后的围岩松动及塌落岩体的力学性态,对防止地表采空区塌陷的蔓延、确保边坡的稳定性及古矿遗址的安全是必要的;其二,是通过对采空区充填,将空区内的水体挤出,减少地下水的赋存空间,避免采空区内水体对边坡岩石的软化破坏,提高边坡的稳定性,保证地表建筑物的安全。

(1)井下民采空区的胶结充填工程。由于该处存在许多民采(盗采)空区,其基本无资料可查,对于该类空区主要采用探治方法进行施工,即先在调查采空区可能性最大的中心轴线布设8个钻孔。在古文物遗址调查期,将-125m中段清通,发现仅该中段就有8个民采点,因此,钻孔深度以标高-135m控制,若探治结合孔发现空区,则注浆充填范围向四周扩展,否则只对探治结合孔进行注浆处理。

(2)古文物遗址核心区充填工程。根据前期在古文物遗址核心区内物探异常推测的采空区,同样先采取探治结合孔进行验证,若发现空区,则注浆充填范围向四周扩展,否则只对探治结合孔进行注浆处理。

对村庄附近,经钻探后确定的采空区和地表下沉开裂区的裂隙,采取胶结充填工程,其中对于裂缝近地表0.5m深度范围采取粘土充填并夯实。

对于变形区未采取注浆的其他裂缝,均采用粘土回填并夯实的防渗处理措施。

4.3 露天坑治理技术方案

由于露天采坑面积较大,整层充填难度很大,为了便于施工及加快脱水,设计采用分层充填法,分层高度3m。为隔断露天采坑与井下的水力通道,需在露天采坑坑底形成隔离层。充填顺序为首先对坑底进行削凸填凹+钢筋网+高强度充填体形成封底工程,再进行上部区域的充填,如图4所示。图4中胶结一指高强度充填体,胶结二为低强度充填体。

图4 露天坑充填剖面示意图

(1)封底工程。在进行露天坑治理前应清理边坡浮石,采用废石平场并形成筑底平台。底部平台处理好后,在坑底布置钢筋网。钢筋网敷设参数:底筋用φ12mm钢筋,采用网度400mm×400mm进行编织,网点用多股24号铁丝绑扎牢固,钢筋网延深到边坡,顺坡敷设1~2m。钢筋网敷设完毕,采用高强度充填料浆进行露天坑封底,封底厚度6~8m,为保证充填质量,要求封底工程在天气晴好时一次形成。

(2)上部区域充填。坑底封底工程完成后,对北露天采坑其余区域进行充填。在充填上部区域时,采用低强度充填料浆进行充填。在充填最上部分层时,分两步骤充填,第一步采用低强度的充填料浆进行充填,第二步骤采用高强度的充填料浆进行浇面,浇面厚度0.6m。

(3)露天坑充填完毕,在露天坑中部形成人工湖,大气降雨均汇集到人工湖内,并对充填后的新露天坑坑底进行复垦并形成景观。

4.4 露天坑排水

在进行露天坑治理前,矿山现有设备能够满足最大排水需求。露天坑治理过程中,增加了300m3/d的

充填回水,通过排水能力计算,露天采坑排水均可利用现有设施。

在露天坑正常充填过程中,每分层的最低处形成临时水窝,采用现有2台200D型水泵,水窝汇水通过浮船泵排出露天坑。

出现极端降雨天气时,停止充填,排水设备全力排水。现有排水设备能力完全可以满足极端降雨最大汇水排水的需要。

5 结语

对露天矿的治理坚持综合利用与有效治理相结合,提出采用分层胶结充填法对废弃露天坑进行治理,胶结充填体与露天坑形成整体,具有较好的防渗能力,达到了隔断水力通道、降低地表水灌入井下的可能,保证了矿山安全开采;同时露天坑的逐步填满,有效降低了露天边坡高度,降低了边坡滑坡的风险;由于利用露天坑排尾,解决尾矿堆存问题。

露天采坑的二次利用,对保护周围居民、古文物遗址等安全具有极大的意义,其经济价值及社会效益显著。

[1] 张钦礼,陈秋松,胡 威,等.露天转地下采矿隔离层研究[J].科技导报,2013,31(11):33-17.

[2] 李元辉,南世卿,赵兴东,等.露天转地下境界矿柱稳定性研究[J].岩石力学工程学报,2005,24(2):278-283.

[3] 张广篇.浅谈露天转地下开采防洪问题[J].有色矿冶,2010,26(4):8-10.

[4] 廉 杰,郑兴东,武 飞,等.露天坑的治理与综合利用技术研究[J].金属矿山,2013,(6):134-137.

[5] 陈义静,甘德清,孙文锦.程家沟铁矿露天转地下后露天坑排尾可行性研究[J].河北理工大学学报(自然科学版),2008,30(3):10-20.

[6] 张艳博,李占金,甘德清.程家沟铁矿露天坑排尾后地下采场参数的研究[J].金属矿山,2008,(5):15-19.