陆轶辰:感应的形式

2018-03-08翁佳

翁佳

“如果可以尝试一个新职业,我考虑可以做一个出租车司机。开着车,去周游列国,车上载着各类有意思的人”,陆轶辰在闲谈时如是说。对于文学批评家瓦尔特·本雅明来说,游荡者是理解与记录19世纪城市空间的解码者。当城市的意义已然从街道扩展到了星球尺度的时候,或许出租车司机正在成为这个时代的城市漫游者。他经历城市的空间与生活,却披着职业的隐身衣。他漫无目的地游荡在大街小巷,等待着不期而遇。他参与一段顾客的人生之后,便又回到自己漫游的轨迹。他告诉乘客自己的见闻,并送他们抵达目的地。他用身体,而并非双眼经历人生。司机的工作不是观看,而是一场舞蹈,是要同时用上手脚,邀请整个物质世界来跳舞。

陆轶辰随口聊到的愿望,看似与建筑设计天差地别,在深处却紧密相连。如果我们把文字与图表构成的世界称作抽象的知识,那么设计与漫游似乎指向另一种知识:经验的知识。这种知识有时只存在于语言与分析之外,甚至无法通过试听获得。

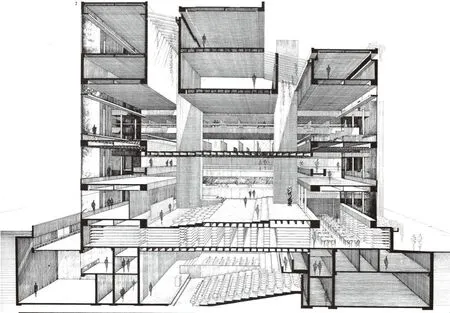

这个有关“漫游”的愿望和陆轶辰在2006年参与“日本新建筑住宅竞技”所提交的作品《 曼哈顿无平面住宅》(Planless House in Manhattan)也是一致的。那年,隈研吾为日本《新建筑》杂志出的竞赛课题是“无平面住宅”(Planless House)。还在耶鲁求学的陆轶辰设计了一个可以满足基本站卧坐行的装置,然后就带着这个装置满曼哈顿地跑,最后的成果就是其漫游过程的一个记录:人、装置(建筑)与环境互动的记录。对于陆轶辰来说,虽然理论和技巧都非常重要,但是设计的本质似乎更接近于漫游。他认为:“建筑设计的过程就好像猫在玩弄一个线团,一直推着转来转去,然后线团从桌上落下,在空间中留下一条完美的弧线。”在陆轶辰的比喻中,这条弧线意味着设计的成果,只要按照一定的方法去推进,结果虽不确定但却又是必然的。设计的过程是关乎建筑师整个躯体的官能体验,建筑师注重的是推演的过程,而不是预判那条曲线的结果。我们可以试图套用成型的形式分析理论,将建筑空间当作艺术史的研究对象。然而我们也非常清楚,理智有其局限。空间中存在着无法言说之物,而建筑也因此而动人(图1)。

图1:陆轶辰与他的模型

图2:20世纪80年代,加建前的耶鲁建筑系馆,Rudolph Hall

一、求学经历

陆轶辰的求学经历和这个时代的风起云涌紧紧地捆绑在了一起,因为大浪淘沙而遇见的巧合与机遇,在现在按部就班的建筑系学生看来,恐怕有些难以想象。陆轶辰14岁在上海华山美校开始接触到了建筑与室内设计——他是当时这个以为上海华东院与民用院培养的建筑制图员为目标的专业的第一届学生。当时学校聘请的老师都是来自建筑设计院、于清华大学和同济大学刚刚毕业的建筑系研究生,都很年轻,也没有人知道这个新专业该怎么去教。陆轶辰17岁便开始在上海民用院邢同和组,负责效果图和施工图的绘制,还是少年的陆轶辰已经开始参与正式的建筑实践。

高考之年,陆轶辰还是决定参加艺考。当时的他一心想考中央美术学院油画系的一画室,憧憬自己可以创作像伦勃朗和库尔贝那样的写实主义油画。那年,他的油画专业考了全国第七,然而央美一画室只招五人,他不得不在画抽象绘画的央美三画室与中央工艺美术学院(今清华大学美术学院)的环境艺术专业之间作出选择。对于空间更有兴趣的陆轶辰,最终以专业全国第一的成绩进入了中央工艺美术学院学习环境艺术设计。在大学期间,他一直在纯绘画与建筑设计的两极之间摇摆。如今回望,复杂的教育背景某种程度上帮助了陆轶辰现在的实践。

陆轶辰时代的大学,正好处于20世纪90年代末,赶上了中国房地产市场起步的热潮。“僧少粥多”,当时的清华往往可以看到甲方拿着现金和图纸在系馆走道里堵学生画图的场景。学生与老师都转向了市场与实践,而极少有人谈论建筑理论——虽然在某种程度上,学生的设计教育获得了极大的自主和自由,但对于陆轶辰来说,大学过程中所学到的知识更多的是在实践中体会到的。但这种过分强调技巧和应用的学习,开始渐渐让陆轶辰心生厌倦。

大学毕业后,陆轶辰以笔试第一名的成绩,考入了建设部院(现中国建筑设计研究院)。在设计院中的陆轶辰有机会接触更扎实的设计系统,但大院机制下的建筑设计,其实还是一种相对高标准下“生产”建筑的模式,依然是一种应用多于思考的模式。“建筑是不是就这么简单?”他开始关注其他类型的设计方法。20世纪90年代的中国在各方面还相对闭塞,与国外存在很大的信息不对称。而一批海归创立的独立事务所,也适时涌现——这对于很多国内的建筑师来说,像是获取墙外建筑知识的新窗口,而当时青年建筑师最向往的一个地方就是张永和的非常建筑。陆轶辰坦言,他们那代建筑学生受非常建筑的影响是极大的。当时中国的独立事务所很少,除了张永和老师的非常建筑之外,还有马清运的马达思班,而那时的大舍和标准营造还很年轻,都市实践也刚刚开始。而当时陆轶辰对非常建筑的好奇达到了极致,就加入了他们。

在非常建筑,陆轶辰接触到了用研究推进设计的方法,也影响了他今后的设计道路。时隔15年,当陆轶辰在2018年的纽约雪城大学分校,再次听到张永和的演讲依然非常有感触。他觉得张老师一直在沿着自己的道路做建筑,他的坚持十分个人,也与众不同。他认为张老师不仅在探索设计,也在探索如何定义或者重新定义中国当代建筑。在陆轶辰二十几岁的时候,觉得中国建筑师的身份认同似乎还不是个问题。但是到了现在的年纪,却开始理解身份认同的意义——中国建筑师只有想明白这个问题之后,才能做出属于自己的东西(图2)。

陆轶辰于2005年来到位于美国康涅狄格州纽黑文的耶鲁大学建筑学院留学。那时他住在Ivy Wok (直译为“长春锅”)的楼上。长春锅是一个港式快餐店,在耶鲁学习的中国学生都会光临上那么几次。那时,他在中国几乎是第一代开始用电脑绘图的建筑师。为了赚取留学的学费,陆轶辰在北京三年不断熬夜,他的作品在当时的北京圈内也是小有名气;然而,当制作申请作品集时,陆轶辰发现这些图讲的都是“结果”,没有解释“过程”,就从头开始做作品集,把以前参与的项目扎扎实实重新画了一遍。

几乎每个来美国求学的人,都会在新的语言环境中挣扎。这种挣扎不仅仅关于语言本身,还关乎从语言中脱胎的思维方式。陆轶辰也不例外。他坦承刚开始在耶鲁上学的时候,他有一些“混沌”。因为同学们画的图解、讲的概念都“精彩纷呈”,而他却每次都只拿出一个干巴巴的模型,有时还不那么精美。直到赢得耶鲁建造设计课 (Building Project)方案的时候,他才看明白了一些事情:“Building Project那年的方案都是我出的,当时我才发现同学们(包括老师),对于盖房子原来都不太懂……”那时耶鲁建筑学院的中国留学生很少,2005年那届就只有两名。因为各种合作项目,他们很快就和白人同学们打成了一片(图3)。

依据耶鲁建筑学院的传统,新生们入学的第一个评图前夜,会被高年级的学生们捉弄,被逼离开图板去玩儿没完没了的喝酒游戏。那年,Rudolph Hall被高年级学生临时改造成了一个“精神病医院”,新生要从一楼至七楼去层层探险——当晚,很多学生都喝得去了医院,剩下的人,也横七竖八地倒在地上,学校新换的橙色地毯,被呕吐物覆盖,而第二天的评图也当然“事故”频发……把院长罗伯特·斯特恩气得“半死”,下令以后再也不准在Rudolph Hall里喝酒。现在的学生们只能在每周讲座之后在没有地毯的二楼画廊喝学校调好的鸡尾酒了。那时学校的电梯,也是学生们抒发内心的所在,大家在电梯间的白墙上画情色漫画,写戏谑的言语,例如“Go GSD!” 教导主任没过几周就要提着白油漆桶,一边抱怨一边把电梯间内部全部重新粉刷一遍。现在耶鲁的建筑系馆经过查尔斯·格瓦斯梅(Charles Gwathmey)的改造与加建,当年的粗野主义风格已经被弱化了很多。电梯也换成了镜面不锈钢,学生没有办法再随意涂写。教导主任省心多了,学生们也好像乖多了。

图3:耶鲁大学建筑学院Building Project课程中学生搭建现场照片,摄于2006年

图4:柏林爱乐音乐厅(Berliner Phiharmonie), 1963

陆轶辰认为耶鲁建筑学院的好处,并不在于它有着强烈的风格,而在于它对所有的风格都具有的宽广包容。也因此,在美国东岸的建筑学院中,耶鲁的建筑教育甚至有时略显保守。然而牺牲先锋身份换来的却是更为扎实的教学和对每一个学生的关注。陆轶辰说耶鲁让他享受的地方在于学校激励每个不同的学生在里面找到属于自己的道路,这点或许与中国建筑教育十分不同——后者更倾向于鼓励一类学生,而让其他类型的学生对建筑失去兴趣。陆轶辰在耶鲁碰到的第一个老师是托德·威廉姆斯(Tod Williams)。当时威廉姆斯就对助教说,不要过分管教陆轶辰,让这个学生自己去发现自己——威廉姆斯自己就是当年约翰·海杜克(John Hejduk)的学生,海杜克也以“放纵”库珀联盟的学生而闻名。

陆轶辰与后来的工作室导师弗兰克·盖里(Frank Gehry)也可以说是一拍即合。在耶鲁,每个高阶设计工作室都会由导师带着学生去旅行,并把旅行的经验作为设计灵感的来源。那年盖里的工作室课题是纽约林肯中心艾弗莉·费雪音乐厅设计。盖里自费带着全体学生,考察了欧洲最好的音乐厅,听各种各样的音乐会。在旅行中,盖里会安排学生去见指挥家、音乐家,并与他们聊天,乐队指挥与音乐家们会告诉学生他们在不同音乐厅里表演的感受,安排学生在演出时坐在不同位置的看台去体会空间与音乐的关系。

他们去了被认为是拥有世界上最佳声效的荷兰阿姆斯特丹音乐厅(Concertgebouw)听演出。一曲奏罢,盖里回过头来问陆轶辰“怎么样,好听吗”,陆轶辰回说声学效应很棒。盖里告诉他:仅从现代声学理论来看,阿姆斯特丹音乐厅的鞋盒形式其实并不一定是达到最佳声学效应的形式,但因为这里曾经是施特劳斯、卡拉扬、伯恩斯坦与伯纳德·海廷克演出的地方,所有人又都觉得好。在建造音乐厅的年代,声学因为无法捉摸,被视为某种“黑魔法”。即便在现代,很多设计上的因果,不是仅仅从理论出发,没有身临其境就无法感受。在汉斯·夏隆设计的柏林爱乐音乐厅音乐会的中场休息时,盖里把赖在椅子上聊天的学生都赶出音乐厅,让大家去休息厅和门厅“观察人”。陆轶辰和他的同学们这才发现休息厅每一个奇形怪状的角落里,都聚满了听众,聊着天、谈着音乐——柏林爱乐音乐厅里很多白天看着空空荡荡、不太切实际的形式里,在夜间激荡着音乐的活力。盖里评价:“这就是魔法(magic)发生的地方。”(图4)

二、Link-Arc之前

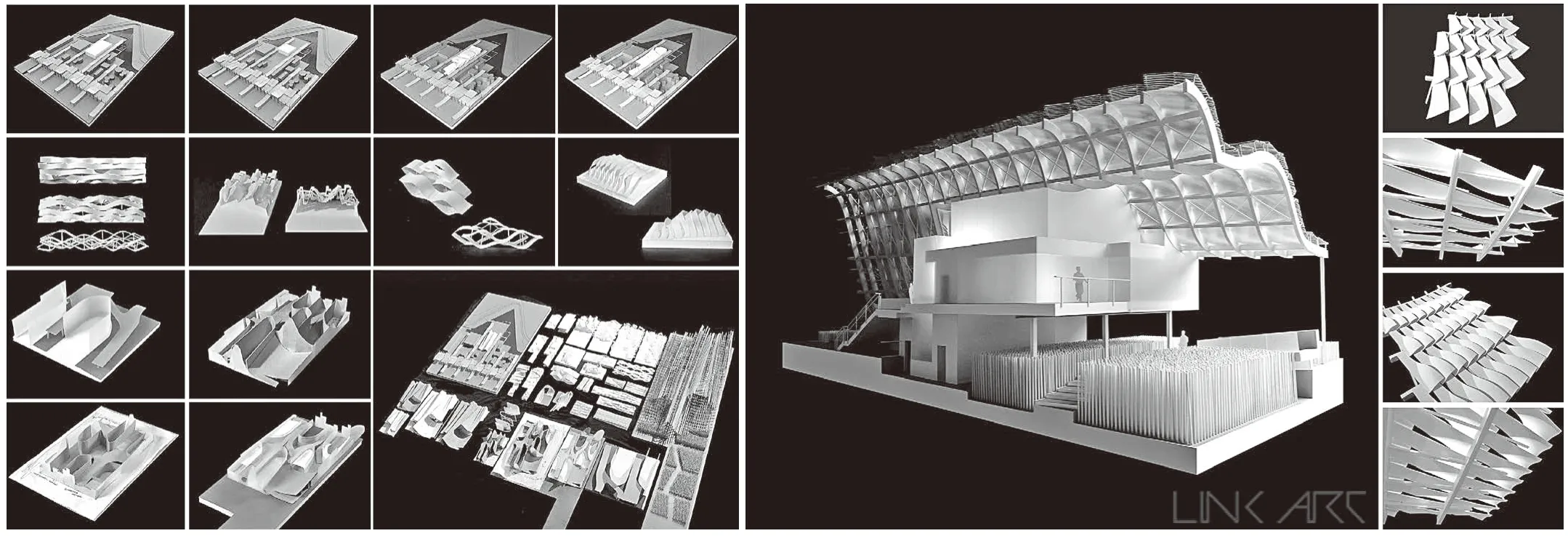

由于盖里的赏识,从耶鲁毕业后的陆轶辰立即开始在盖里工作室工作。这段工作经历塑造了陆轶辰日后独立实践中许多的工作习惯。“我至今对于实体模型都非常依赖”,在谈起毕业后在盖里事务所的工作经历时,陆轶辰这么说。那时的陆轶辰大部分的时间都花在了实体模型引导设计上。“当时工作室的设计团队和制图团队是分开的。设计团队只在实体模型上工作,制图团队会即时把实体模型的推敲结果输入电脑,通过CATIA反提一整套图纸。”陆轶辰进入盖里事务所后,就被安排负责阿联酋的阿布扎比古根海姆博物馆。这个项目的方案深化加初步设计一共做了6年,前后一共推敲了300多个不同的模型版本。他至今都记得在2009年的圣诞夜,心血来潮的盖里打电话来(盖里是犹太裔,不过圣诞节),“我觉得还是2006年的那版方案最好”。于是陆轶辰与同事们连夜去仓库把2006年的模型提出来,和2009年的版本放在一起比较,左看右看,好像老版本的方案真的是更好。在陆轶辰看来,盖里所选择的建筑之路是疯狂的,一如其人。即便年过八十,盖里依旧是个充满热血的建筑师,冒险的背后是对建筑真正的热爱。

陆轶辰后来到斯蒂文·霍尔(Steven Holl)的纽约事务所,负责中国区的项目。陆轶辰认为霍尔对他、李虎和董功(三人都曾帮霍尔工作)的影响都非常大。不像盖里的大开大阖,霍尔教给他的是如何在规定的时间里,用有限的资源做出最好的作品。陆轶辰认为霍尔的纯设计功底是他接触过的建筑师里最高的。每天清晨亲手绘制的很多草图思路开阔且比例精准,有一种炉火纯青之感,背后是霍尔几十年如一日地亲自参与设计实践的努力的结果。

在诸多大师事务所历练之后的陆轶辰,体会到像盖里、霍尔、张永和、努维尔这样的建筑师都有自己一套完整的工作方法。这些工作方法与他们的建筑哲学、建造技术密不可分,但成就他们的还有超越理论和技巧的东西——这些建筑师各自的人生兴趣与体验,他认为这才是真正界定建筑师特点和高度的因素。虽然说建筑师是理性的,但主导建筑设计判断的还是个人经验,设计和建造的过程集合了一系列非常个人化的判断,而每个建筑师的高度,事实上是由他的人生阅历和由此而来的对建筑的理解决定的。陆轶辰开始独立实践后,身上带着教育以及工作的种种印记,深受建筑前辈们的影响,但又从波折的个人经历中生长出了属于自己的个性(图5)。

图5:陆轶辰在盖里工作室,摄于2009年

三、实体模型

设计的演化与物种的演化一样,有时全然是意外的结果。而实体模型则可以认为是储存时间的一种媒介。在数据模型中,我们可以任意删改我们的错误,而不会留下痕迹。而实体模型在现在这个时代之所以令人望而却步,是因为人们的错误会被储存下来,错误会在物理模型上留下时间的痕迹。陆轶辰认为实体模型的意义,在于他们可以将散落在过去的想法呈现在同一时空里。

对于陆轶辰和他的团队来说,实体模型或许同时也是设计过程中最为接近建成空间的一种状态。数据模型过滤现实世界,正如陆轶辰所说,在Rhino或Maya模型里,数据模型中没有阳光、尘埃,没有重力,也没有触觉,空间会损失很多微妙但重要的东西。数据模型只会与我们的双眼发生关系,然而实体模型却不同,我们至少可以用手与皮肤感受空间的质量。正如加拿大媒体学家麦克卢汉(Marshall McLuhan)所说,媒介即信息[1]。模型作为设计的工具也是一样,在空间转译的过程中,不同类型的模型,会照亮一部分空间,而隐去另一部分。而正是因为模型展示现实的片面性,我们才可能以它们为媒介进行设计研究。数据模型与实体模型,分别为设计提供了不同的土壤。对于陆轶辰来说,建筑设计的过程应该在两种模型间来回切换。

米兰世博会的中国馆是陆轶辰模型制作的高峰。为了研究清楚中国馆的几何形态、流线和建造方法,陆轶辰和团队成员在设计深化、甚至施工图阶段一直没有停止通过实体模型去引导设计决策。一方面,中国馆屋顶复杂的曲面,需要依赖电脑模型快速地将它的几何形式分形、合理化,找到背后的结构逻辑,所以屋顶竹板的参数化都在电脑中计算完成;而另一方面,实体模型为项目推进时的判断提供了一种身临其境的感觉。如果建造是实战,那么实体模型就是实战前的反复演练。通过不同比例实体模型的研究,让团队反复打磨每个建构节点的构造,例如:如何在胶合木结构中隐藏钢件,如何让屋面的竹瓦在最小程度地影响屋面防水系统的前提下,通过支撑件固定在结构上。在陆轶辰其他的项目中,实体模型的作用也同样明显:帮助建筑师在各个尺度上反复比较、反复推敲,小比例模型梳理场地关系,中比例模型找形,大比例推敲节点与建构形式。陆轶辰认为通过模型,建筑师可以将建筑在不同层面上同时推进,从节点到形式,从流线到功能。在认识场地的过程中,实体模型也是陆轶辰重要的工具之一(图6、图7)。

图6:米兰中国馆过程模型研究

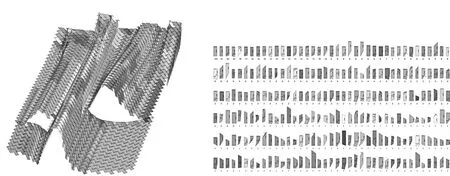

图7:中国馆屋面竹瓦参数化模块分析

四、地景与场域

建筑设计如何浮现?这是每个建筑设计师都会面临的问题,不同的建筑师也会采取不同的策略。而对于陆轶辰来说,认识场地的方式是通过反复地用实体模型来论证基地问题。在盖里工作室学习的时候,盖里会要求陆轶辰在场地上用速写的方式去感受属于基地自身的场所感,陆轶辰现在的工作方式也同样充满着对空间直观感觉的向往。他说,“我们这一代的建筑师所受的教育,很喜欢讲理念、讲故事,十分依赖分析图,以及一些政治正确的论据;但是像贝聿铭,甚至盖里那代人,他们是不讲故事的。他们的建筑讨论的其实是建筑中更为基本的问题”。殊途同归,无论用什么方式切入建筑问题,最后只要是真正的建造,就无法忽视场地问题的关键性。

“记得当年去费城看路易斯·康的Fisher House,围着房子转了一圈又一圈,看不出痕迹,像是长出来的,但不轻不重,很舒服,很安详,可以从各个转角和细微处理中,读到建筑师本人,和他聊天,看看风景,待一下午都不烦。”陆轶辰希望他的建筑作品像康的建筑一样,能够重新建立起与场地的联系,成为地景的一部分,并激发场地原本隐藏的生命力。以模型为初始的设计方法,能最大程度上地还原场地现状,帮助建筑师反复丈量、梳理基地的问题,让作品自然地抵达这个效果。

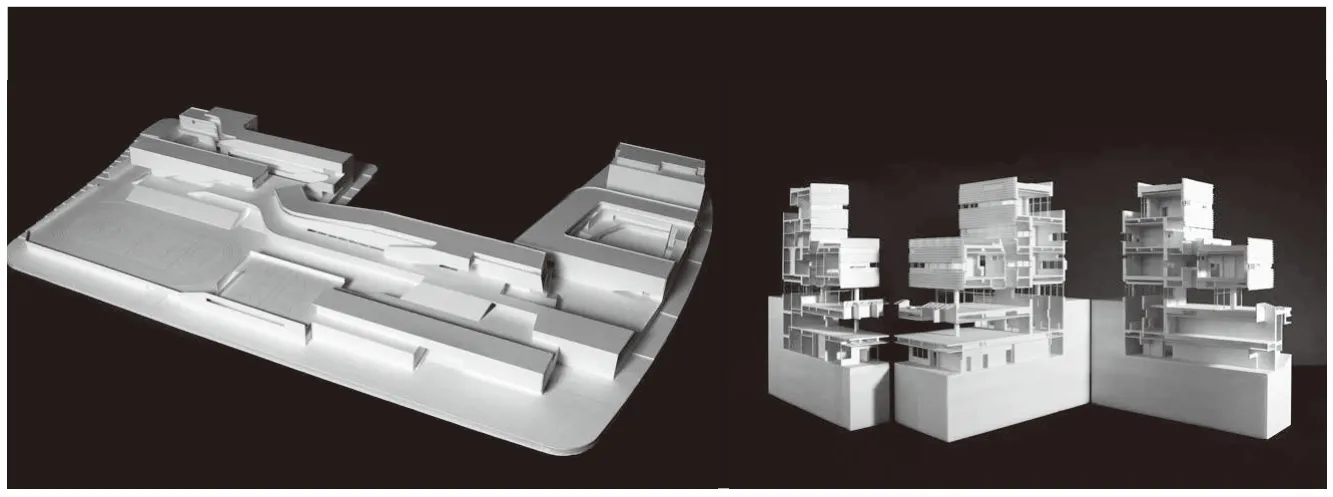

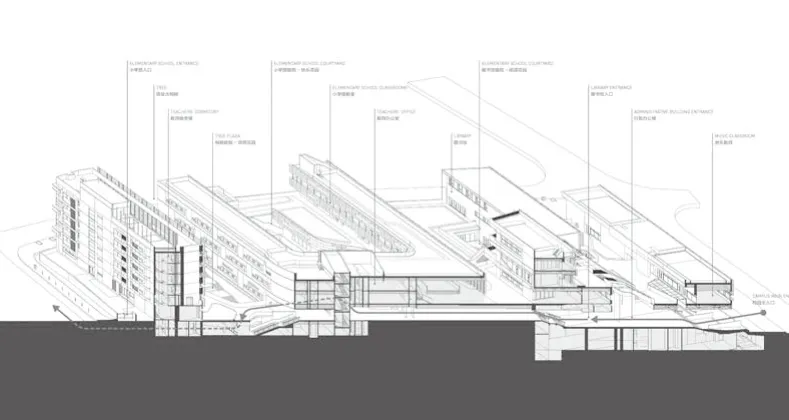

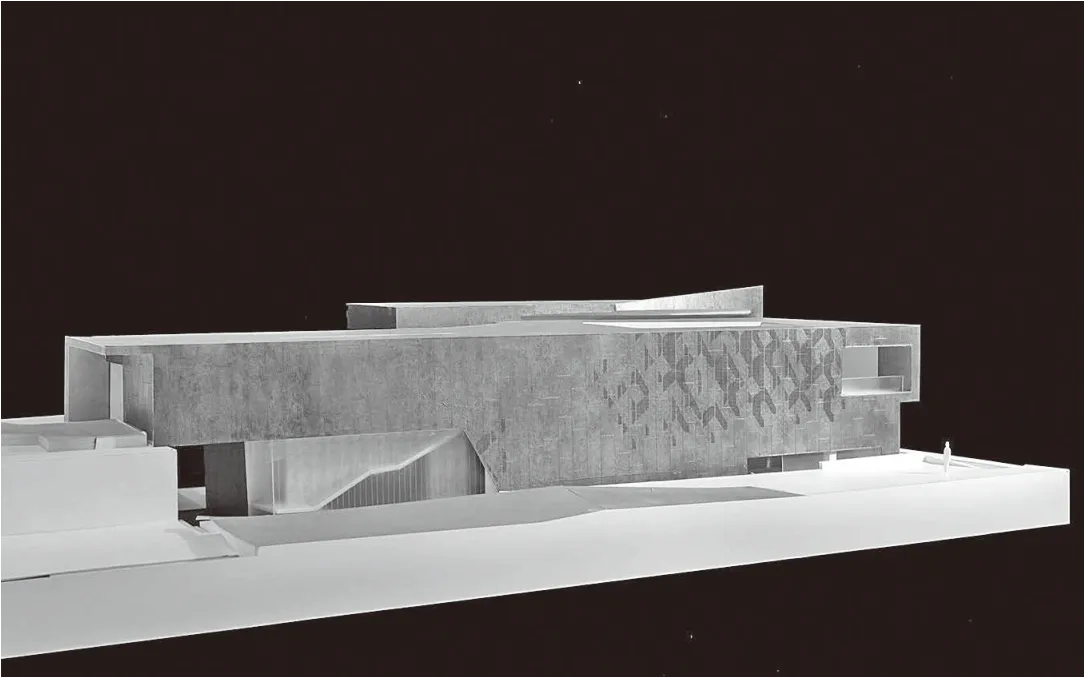

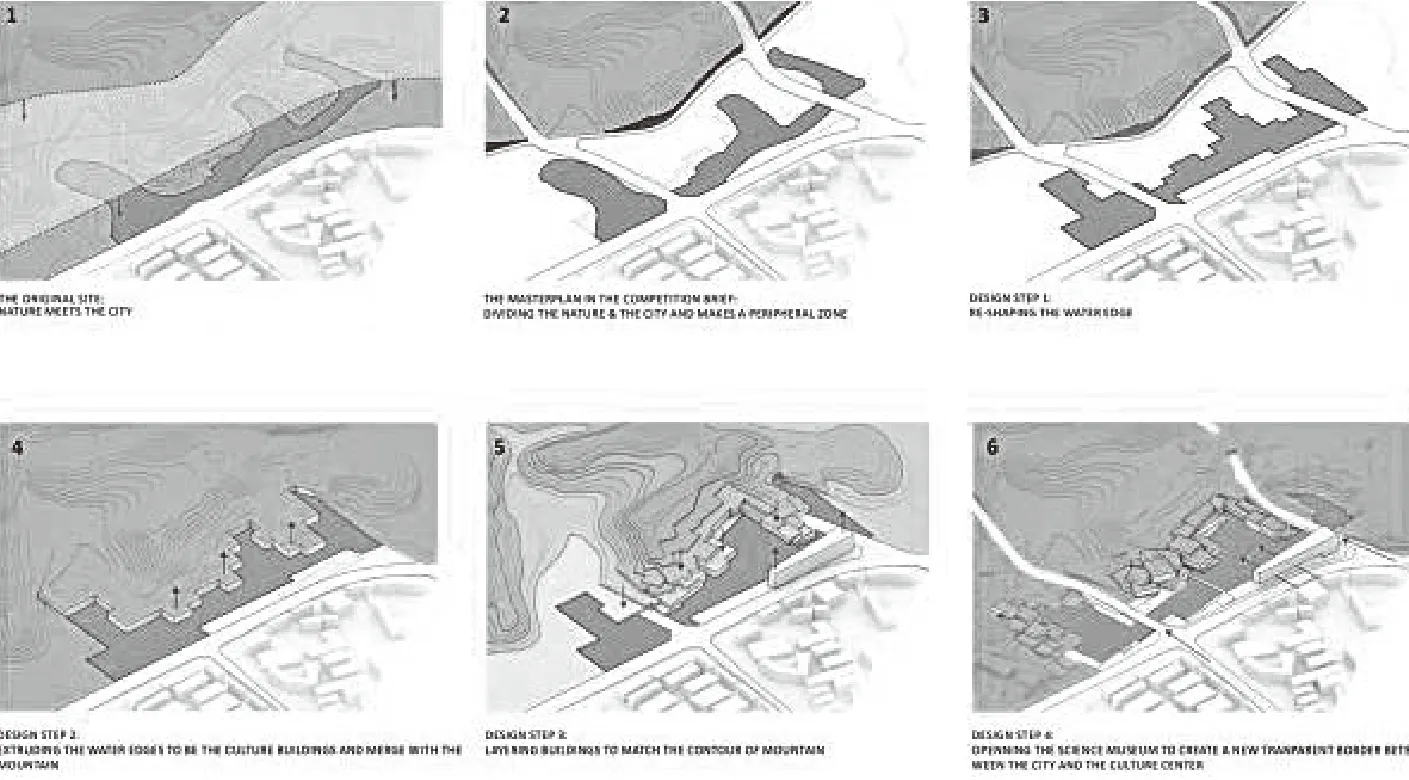

米兰世博会中国馆采取欲扬先抑的态度,用曲线屋顶呼应城市和水景;位于深圳湾的华润集团档案馆作为山体结合的建筑,建筑师将山体挖空,馆藏档案库置于山腹之中,而建筑空间则立于山体之上(图8);深圳龙华鹭湖三馆项目的规划概念在于延续、修复山体的边界,让山与水更好地衔接,令建筑成为自然的一部分,并与城市对话;在即将于2018年9月建成的深圳大涌南山外国语学校的项目中,陆轶辰和他的团队则构想了一座流线型、水平向的校园,与它所服务的城市住宅群落的密集、垂直纵向感形成强烈对比。蜿蜒曲折的教学楼像流水一样填补了城市公共空间的“空隙”,衍生出一系列流动性的、序列性的户外活动空间,并围合出为每个教学组团量身定制的庭院空间。陆轶辰希望可以打破建筑与公共社区之间的界限,创造一个由封闭、半围合和绿色开放多种空间交错而成的低层线性建筑,让学生可以在课外更多地接触自然和社会。

五、空间抵抗与机制

对于陆轶辰与他的团队来说,建筑与周边的建成环境、自然环境的契合与呼应是极其关键的,但更重要的是建筑师如何通过建筑形式本身表达一种抵抗的姿态。用建筑形式书写一种主张。建筑师抵抗的手段是空间化的,批判的态度体现在建筑能否体现出一种明确的对于周遭城市的立场与介入周边市民生活的意愿。

“作为青年建筑师,没有太多挑选场地的机会,接触到的项目其实都是很边角的,项目也不大。但项目的大小并不是最关键的,我们更为关注的是这个建筑是否能够表达明确的态度”陆轶辰说。比如华润档案馆,是一栋位于30多万平方米大旅游地产楼盘中僻处一隅的小建筑。它采取了非常稳定的形式,沿山而筑;没有像其他海景建筑一样无限制地“打开”面海的界面,而是采用“关闭”的策略——其虽然与周边环境呈现出了对话的态势,但又十分内敛,自有一种态度。

米兰世博会的中国馆,也在默默地进行着抵抗。在各种博览会中,中国馆的体量一直都非常大。而陆轶辰和团队的设计则采取比较朴素的体量,并用不经装饰的材料。建筑的室内室外都不着装修以及粉饰的痕迹。而每个节点的设计也渗透了团队对于中国文化的理解。陆轶辰认为米兰世博会中国馆是有别于传统意义上人们对中国建筑的刻板印象的。对于他来说,建筑上使用的材质与装饰都是一种批判性的行为。

深圳南山外国语学校华润城分校也是位于一片高密度的住宅社区中,像是“陷在”钢筋混凝土森林里的一片局促的“飞地”。设计之初其实只是陆轶辰的一个直觉:这个学校需要尽量得矮。建筑师经常讨论建筑的概念,概念产生形式,但概念之上,更重要的是“机制”。教育机制引导教学理念,教学理念赋予学校的建筑形式。在这个层面上,建筑形式只是结果,而不是设计的目的。升学教育机制下,教学楼是脱离社会的高塔,学生们进得去、出不来;素质教育机制下的建筑形式是什么样的?最简单地,就是要让学生和社会接触,和自然接触。所以学校要矮、要更多活动空间,不光室内可以上课,室外也处处是课堂——把学生吸引到室外来。

对陆轶辰来说,公共建筑由于涉及的利益方众多,往往最后达成的是一种公共机制的认同。陆轶辰和他的团队把这个学校叫作“钢筋混凝土森林里的花园”,其实是硬着头皮说的,团队也不止一次吐槽过周边高容积率的社区。但他们越做越开心,发现枝叉状的校园和社区紧紧地编织在了一起,一个垂直,一个水平,态度很明确。围棋里有填子求活的下法,原先密密麻麻的社区,因为填充了这个校园,整个场地活了过来,也因为这个学校低密度、低层、多绿化的设计,获得了政府、投资人以及学校管理者的认同,这当然已是后话(图9、图10)。

图8:华润集团档案馆

图9:深圳南山外国语学校华润城分校过程模型

图10:深圳南山外国语学校华润城分校基地剖面关系

六、材料与实验性

建筑的主张,不仅体现在建筑形式的舒展或保守带来的表情,也体现在建筑对于材料的运用当中。“在建筑学院,很少有人真正地讨论建造,谈论康,但参与实践之后,发现这些都是居于首位、不可避免的。”陆轶辰热爱自然材料,但更关注材料本身的特性,希望在建筑形式中赋予材料本身需要的表达方式。他的材料试验不是为了服务某种形式,恰恰相反,建筑形式往往成为材料研究的结果。实验之所以被成为实验,正是因为其结果的未知。而实验的结果,其实是把材料生成过程中的意外置入可控的范围。意外的来源有很多,多与自然过程有关。重力、火焰、雨水以及缓慢的氧化过程可能带来意外。

陆轶辰曾经与一个亚克力厂合作了一个装置。他将液态亚克力涂在立体纤维布料上,材料会渗入布料中;然后他将布料水平安置,让重力在复合材料的形变的过程中发生作用;这样当亚克力干透时,就会形成一个符合重力规则的壳体;当把这个装置立起来的时候,其实就是一个重力和材料的纪念碑。为了最终的成品,陆轶辰在事务所里做了许多小尺度的实验。在实际施工时,却发生了出乎意料的事:由于尺度太大,将布料垂直放置时,会因弯矩向不可控的方向倾倒,最后的形式成果则与小尺度时预想的全然不同。虽然形式可能超乎预料,但有时正是意外,才让作品增添趣味。当建筑形式成为人的创造思维与自然过程共同作用的结果,建筑便成为法国哲学家吉尔伯特·西蒙东(Gilbert Simondon)所说的魔法的关键点位(Magical Key-points)。引入自然过程的形式生成过程,将建筑置于自然与文化,人类主体与环境客体之间,使得人的延伸(设计物品)与地球的延伸(重力)合二为一[2]。

沿着这个思路,或许每个材料试验背后,都多多少少有这样的魔力,而每次意外事件,又何尝不是人类的客体,也即是环境、地理与自然奔突而出的结果。在深圳湾悦府三期会所项目中,陆轶辰实验了一种3mm厚的耐候钢板。他要求这种耐候钢板在工厂里需要经过人工氧化过程的模拟,然后在锈蚀后朱红色的表面刷上固化涂层,让钢材的颜色迅速进入稳定的状态,这个行为相当于将时间的变化在建筑的表面上凝固起来。建筑建成后,陆轶辰发现钢板还是会些微地变色,但经过时间冲刷之后所形成的颜色,其实更稳、更动人(图11)。

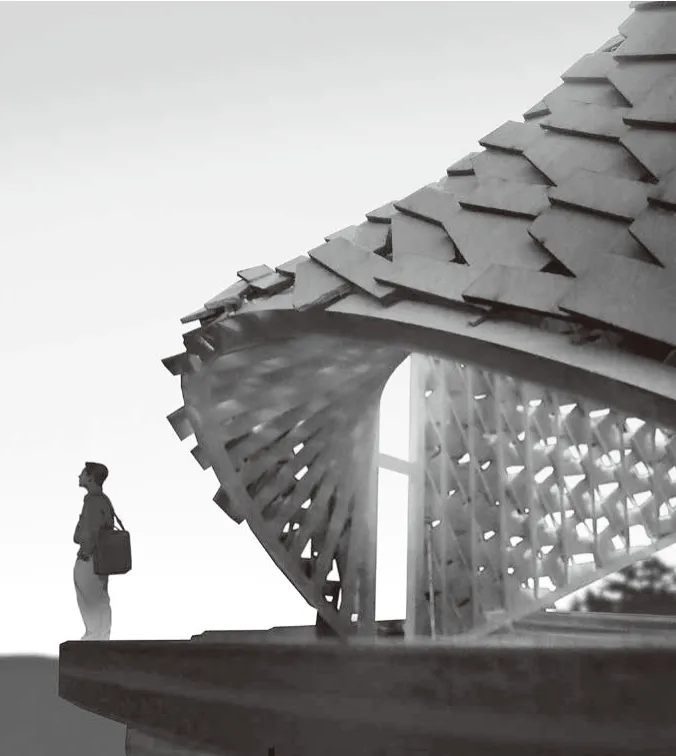

米兰世博会中国馆在建构上,最大的挑战是其开放性的屋面建构体系。为了实现大跨度的内部展览要求,陆轶辰和团队在屋面上采用了以胶合木结构、PVC防水层和遮阳竹瓦这三种建构元素组成的开放性建构体系。在结构方面,屋顶的胶合木主梁在屋顶形态中,由南至北被一系列平行的切面提取出来,这些主梁每一根都有着不同的形态。位于异形主梁之间的,是在空间中随着屋顶曲面扭转的檩条,这也导致每一个梁与檩的交点都是一个不同的三维节点(共1400个),每个节点都需要通过内置结构钢板加固——这意味着需要在胶合木梁、檩条的每个断面上用CNC机床精准地切割出1400种不同的预制槽。木梁和预制钢板在工厂内被拼装,在现场,木檩条通过吊装被安装到位。所有的部件都被精确地预制并有效地在现场安装。米兰中国馆是中国当代建筑第一次在大尺度项目中采用胶合木技术。胶合木建造技术源于欧洲,但陆轶辰和他的团队却用它来表达传统的中国文化精神。建造过程中吸引了很多欧洲建筑师来参观,他们没见过这样的用法,觉得很新鲜,陆轶辰觉得,这就是中国文化的力量(图12)。

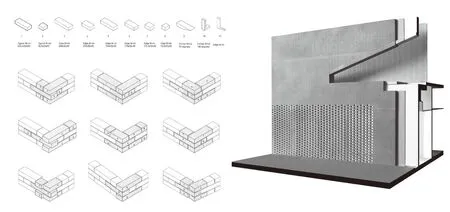

华润集团档案馆的基地位于深圳小径湾,南侧就是福斯特设计的华润大学,设计的时候一直就有一个参照物。华润大学采用了烧制的加长红色陶砖(半砖);陆轶辰的团队一开始就考虑用传统尺寸的青砖整砖、干挂砌筑。建筑师喜欢用砖,一方面,砖是一种很朴素的材料,另一方面潜意识里可能也有模数方面的考虑。康说,问砖自己喜欢什么形式,其实就在表达“砖是一种自带体系的材料”——用砖来设计,其实就让这个体系自己说话就可以了,像一个好演员在镜头前起承转合、收放自如,一个人就是一台戏。

华润集团档案馆的设计关注了砖饱满的表达与转角处理的特性,让砖成为它想要成为的样子。砖“喜欢”阳角,所以华润档案馆可以被理解成一个由许许多多的砖盒子组成的一个大房子,或者说在一个大砖块里挖掉许多小盒子留下的空间。“档案馆很多时候是用虚的力挤压出来的实,或者说是‘挖’出来的房子”,陆轶辰说,“挖出的空间有一个好处,没有所谓的‘立面’”。当眼睛不再专注于所谓立面细节的时候,空间和材料就浮现了出来。建筑是在自然里挖出的空,而空间是建筑里第二个层次的空,空与空之间流动起来,人就被从外部带入了内部。

材料决定形式,陆轶辰和他的团队在华润档案馆的推进过程中慢慢形成了一系列属于这个项目的特殊手法:比如各种清晰的“断开”;体量和流线之间相互错开;桥进入另一个空间后,两个界面一侧后退、一侧迎合……这些都是一种在材料的限制性条件下让空间流动起来的行为。在室内出现砖的阳角,其实是一种把内部空间“外翻”的行为。砖走到室内,慢慢转为灰色的石材,脱开,淡出。

图11:深圳湾悦府三期会所

图12:陆轶辰和他的同事们,2014年摄于意大利乌迪内

陆轶辰透露工作室目前还在浙江南北湖的山上研究一栋用竹子和木材制作的小房子。耐候钢、胶合木、竹子、砖、石材……他和他的团队正在慢慢地找到自己与材料“打交道”的方式(图13、图14)。

图13:华润集团档案馆砖幕墙系统研究

图14:华润集团档案馆山顶入口

图15:深圳龙华鹭湖文化中心三馆场地形式生成图解

七、统筹与系统

对于陆轶辰来说,建筑形式虽然重要,但是建筑却不仅仅关乎形式。“现在这个年代,建筑形式其实很廉价,随便上网一看都是铺天盖地的形式。建筑师其实面临着一种身份转换,需要了解甚至统筹建筑内部更深层次的系统运作。”陆轶辰认为建筑师在设计过程中需要主动出击,一个很好的例子就是贝聿铭的卢浮宫美术馆加建:地面以上的玻璃金字塔并不是最主要的,更重要的是,如何在法国这样一个高度现代化但又官僚主义严重、执行力不高的社会机制下,协调好异常复杂的地下空间功能与交通系统,兼顾各个方面的利益而促成一个举世瞩目的文化地标的再改造。陆轶辰认为只有贝聿铭这样极为全面的建筑师才能胜任。

设计中的局限,有时正能成为设计的有趣之处。陆轶辰接触到了很多国内的文化项目,任务书都很模糊,都是跟随一套国内的标准,在当今已经不能很明确地指导设计,而且很少谈及后续的运营和管理计划。陆轶辰与他的团队2017年年底中标了深圳龙华的鹭湖文化中心三馆项目,其中包括大剧院、图书馆和艺术馆,为了这个项目,他特意与同事一起去大都会歌剧院(the Metropolitan Opera House)考察剧院后台。往往歌剧院的钱都花在后台,在看不见的地方。运作一个大都会歌剧院这样的音乐厅,整个后台需要的人手有1500人以上,而平时的管理团队也达100人之多。后台有些人的工作,甚至精细到用手缝制假发。他们把从非洲和中国搜集来的头发,一针一线地缝起来给台上的角色用。

之所以要带团队去考察歌剧院的后台,是因为中国现在的文化类项目只是在追求形式“皮毛”,而真正让一个剧院或者文化机构长盛不衰的是其背后运作的机制和系统。在管理方和业主任务书不明确的时候,提出具体的功能以及空间要求也就变成了建筑设计的一部分,对建筑师来说是挑战,同时也是机遇。鹭湖文化中心的项目,涉及四条不同的城市道路,一个现有的横坑水库、泄洪渠、水库边未来的城市综合服务中心,以及一个1800床的医院。在设计中标之后,Link-Arc和悉地国际、都市实践(负责总体规划与科技馆部分)的团队一起提出整合周边规划、调整专项规划、修改红线、水线的要求。一个文化类的项目一下成为一个城市节点的系统性规划研究,涉及20多个规划、市政、道路等不同部门的配合,甚至把全区域的交通评估重新梳理,就像是为未来的城市打一个基础,建筑师起着协调和总控的作用(图15)。

几乎Link-Arc所有已建成的项目中,建筑师在里面极大程度地都涉及项目管理和筹划工作。另一个极端的例子是米兰世博会的中国馆。作为中国在西方发达国家第一次建造当代建筑,中国馆的造价有限,项目实施时间紧张,过程中又涉及海量的中、美、意各地的设计协调工作,从北京到纽约,从纽约到米兰,在有效掌控整体建筑设计和全局的同时,建筑师还要不断深化和落实技术细节与大量协调工作:中国馆的建筑设计在纽约和北京,整个建筑的钢、木结构的计算在纽约和都灵,参数化设计在洛杉矶,屋面节点的深化和预制则分布在意大利北部的各个不同城市。所有的设计沟通都是跨地域的,设计一栋建筑像是在工业领域中装配一架大飞机(图16)。

图16:世博会中国馆项目统筹图解

图17:浙江南北湖木构建筑研究

八、感应的形式

陆轶辰的Link-Arc位于纽约最喧哗热闹的30街。纽约这个城市是这样,南北向的大街,总是人海茫茫,但是一转到小巷子里,又会觉得格外安静。就像库哈斯说的,每个街区都自成一个世界。Link-Arc手头的项目很多都在国内,而陆轶辰本人也经常会往返大洋两岸。对于他来说,东西文化的碰撞,并不会使对方两相披靡。相反,他认为这种碰撞也可以产生有利的局面。而看到这种局面,或许也是设计师的别具只眼。

在泛数据化的时代,我们是如此依赖抽象理性。似乎所有的疑问,最终都能通过数据和分析图得到解答,建筑的形式生成似乎也不例外。那些不可言说的以及不可量化的,那些人类抽象知识所无能为力的,全部被当作不存于世的梦幻或迷信。然而如果盲目听从言语的吩咐,拒绝接受不可言说的召唤,似乎从此一切哲学和创作都会走到尽头。

陆轶辰让在信息中失忆的我们重新记起,建筑设计也曾是体验的结果。这种知识既古老又具象,因其无法言说,而无能为力。我们只有从古老的语言里,才能找出描述这种能力的词语,古文言文中,或许可以追溯到“感应”一词。感应大概可以粗略地理解成感受并回应。《庄子》里的庖丁解牛是关于感应最令人耳熟能详的公案。当庖丁杀牛的时候,不切骨头,直切骨之间的缝隙,十九年来所用的刀,丝毫没有损毁。庖丁能够做到桑林之舞、经首之会的境界,是因为他与世界的关系,并非只有眼观,而是以周身感官的经验投入而得到的结果。与物质世界的关系[3],很明显不止于眼观,还应以神遇。无独有偶,陆轶辰为Link-Arc事务所所起的中文名就叫“无间”,取的是“以无厚入有间”的意思。陆轶辰让我们看到,建筑的形式,或许还可以与分析和语言剥离,成为感应的结果。此时此地,似乎对于设计的讨论也应该打住。毕竟,无法言说的,我们就此要以全副身心去体悟(图17)。

注释

[1]Marshall Mcluhan.Understanding Media: The Extensions of Man[M].Cambridge, the MIT Press,1994.

[2]Gilbert Simondon, On the Mode of Existence of Technical Objects[M].Minneapolis, Univocal Publishing, 2017.

[3]出自《庄子·养生主》

图片来源

文中图片均由陆轶辰提供。