消费需求与国内旅游消费需求的周期性波动同步吗

——基于MS-VAR模型时变特征的分析

2018-03-07李维维王新歌马晓龙

李维维,虞 虎,王新歌,马晓龙

(1.中国科学院 地理科学与资源研究所,北京 100101;2.中国科学院大学,北京 100049;3.南开大学 旅游与服务学院,天津 300350)

一、 引 言

消费需求周期是指在一定时期内社会消费水平有规律地扩张和收缩的过程[1-4]。作为消费需求的特定组成部分,旅游消费需求增长同样具有周期性,即表现为旅游商品消费需求出现上升与下降交替循环的过程[5-7]。现阶段我国投资与出口需求下行趋势明显,如近年来《国民经济和社会发展统计公报》显示,2012-2015年我国固定资产投资增速由20.3%下降至10%,出口增长由15.6%下降至-1.8%。相比较而言,我国消费需求则处于适度增长期,2012-2015年其年均增速达到12.7%,已逐渐成为平抑经济波动和提振经济增长的重要力量。相应地,作为内需规模扩充和消费结构升级的关键推动力,旅游消费需求近年来同样延续上升势头,2012-2015年国内旅游消费年均增速达到14.6%,甚至高出同期消费需求增速2个百分点,成为极具潜力与优势的经济增长点。从结构层面讲,国内旅游消费需求是消费总需求的一部分,二者存在单元与系统的结构对应关系[8-10]。而依据系统动力学理论,系统可以左右单元的变动,单元变动也会影响系统运行发展。正因如此,消费需求与国内旅游消费需求理应存在相互影响与相互依存的关系。如果上述推论成立,那么消费需求周期波动应该会影响国内旅游消费需求周期变动,从而在二者周期联动关系上呈现出特殊规律。事实情况是否如此?如果假设成立,这一特定规律又有何具体特征?如何对该特征进行精确判识?在当前中国经济下行压力增大、投资后劲不足的背景下,回答上述问题,有望在进一步深化消费经济学理论指导性的基础上,为相应管理部门制定拉动内需和引导消费结构转型的对应性调控机制提供理论支撑。

二、 文献综述

随着旅游消费在扩大内需和带动消费转型方面作用的彰显,有关消费需求与旅游消费需求关系的研究逐渐为学界所重视。从短期视角来看,相关研究主要集中在以下几个方面:第一为旅游消费需求对消费总需求的影响效应研究。如赵磊(2012)基于区域分异视角指出,在国家层面,旅游消费对居民总体消费具有显著的正向影响关系;而在地区层面,东、中部地区正向影响效应显著而西部地区正向影响关系则不明显[11]。苏建军等(2014)从消费性质入手,认为旅游消费作为最具社会综合效益的一种消费形式,在扩增内需和提高经济内生增长力方面作用突出,并且国内旅游对最终消费的促动效应远高于入境旅游[12]。第二为消费需求对旅游消费需求的影响效应研究。如卞显红和周笋芳(2015)利用回归分析法证实,消费需求与旅游消费需求之间存在长期均衡关系,消费需求增长可有效促进旅游消费需求扩张,且在其他条件不变的情况下,居民消费每增长100元可促使旅游消费增加3.438元[13]。查芳(2011)从城乡居民消费结构差异的视角指出,城镇居民以享受型消费为重心,致使其旅游消费具有刚性;农村居民以生存型消费为主导,使得其旅游消费具有高弹性[14]。显然,基于短期视角的研究,多是在对消费需求与旅游消费需求的关系作了严格的线性假定之后,通过静态分析判定二者相互影响效应或数量增长关系。

而从长期视角来看,相关研究多以发达经济体为案例,通过动态计量分析工具模拟消费需求与旅游消费需求波动之间的非线性关系,并在判识二者周期波动规律的基础上对其规律形成的内在机制进行深入的论证分析,研究模式趋于成熟。如Shirvani和Wilbratte(2000)、Sarantis和Stewart(2003)分别以加拿大和澳大利亚为案例,利用自回归分布滞后模型测得两国消费需求周期与其国内旅游消费需求周期均无明显的关联关系,这一结果源于两国刚性的国民休闲制度对其国内旅游需求波动的平抑作用[15-16]。Smeral(2012)以日本为案例,利用动态面板数据模型测得消费需求与其国内旅游消费需求的周期波动呈相反趋势,原因在于,消费需求扩张促进了奢侈消费特别是出境旅游消费攀升,而造成日本国内旅游消费份额流失加速;而消费需求收缩则减弱了出境旅游对其国内旅游消费的挤占作用,并促成国内旅游消费份额的回流与扩张[17]。Gouveia和Rodrigues(2005)、Alegre等(2013)分别以葡萄牙、西班牙为案例,通过量化分析发现两国消费需求与其国内旅游消费需求的周期性波动具有同步性,而这一规律的形成实则是居民消费倾向与实际购买力水平同向变动所致[5,18]。

然而,较之以发达经济体为主要研究对象的成熟化研究模式,当前以中国为案例的研究还基本上处于探索阶段。从某种程度上讲,这与转型期中国消费需求与旅游消费需求的周期联动关系存在更多复杂性与不确定性等因素有关[19]。进一步看,当前以中国为案例的研究主要呈现两种观点:一种观点指出,消费需求与国内旅游消费需求周期同步变化。如宁敏(2000)认为,消费社会化和享受时尚化等因素使得国内旅游消费占总消费比重逐步提升,并已达到旅游消费需求周期与消费需求周期同步波动的门槛值[20]。梁雪松(2009)、孙根年和侯芳芳(2010)等均指出,国内旅游消费作为最终消费的一种需求形式,其运行周期与消费需求周期具有同步性,积极扩大居民消费可以有效地促进国内旅游需求增长[21-22]。与此相对的观点强调,消费需求与国内旅游消费需求周期不具有同步性。如余凤龙等(2013)、袁晓玲和杨万平(2008)等指出消费需求实现过程中,政府过度消费会对居民消费特别是旅游休闲类消费的增长构成挤出效应;此外,居民消费结构中食品、居住及医疗支出等基本项目比例过高,同样会抑制旅游消费扩张。即不同类型消费之间存在复杂的挤出效应与替代效应,使得消费需求与国内旅游消费需求周期波动并非同步[23-24]。卞显红和陈丹路(2015)则进一步从影响农村居民旅游消费波动的因素着手,发现农村居民在居住、医疗、食品方面支出的增长会抑制旅游消费扩张,社会保障制度缺失会更增加旅游消费增长的不确定性,最终造成农村居民旅游消费需求与消费需求周期波动的非同步性[25]。

显然,学界对我国消费需求与国内旅游消费需求周期波动同步与否的总体认识尚未一致。且在二者周期联动规律的判识上,现有研究多是基于经验推断或理论分析,既缺乏基于计量模型的科学推演和精确验证,也缺少对周期联动关系形成的内在机制进行探讨。那么,消费需求与国内旅游消费需求周期是否同步?二者运行关系究竟存在怎样的规律,又源于何种作用机制?回答上述问题,对于构建中国本土的消费周期理论应用模型,指导我国消费需求与旅游消费需求高效互动和协同增长具有重要的理论和实践意义。鉴于此,本文从宏观动态演进视角,利用计量经济模型定量化探究消费需求与国内旅游消费需求的周期关系规律及内在作用机制。与已有研究相比,本文创新之处体现在以下三个方面:(1)在时间序列选取上,以1994-2015年为研究期,系统探究国内旅游大发展以来消费需求与旅游消费需求周期波动的长期实况;(2)在量化方法选取上,利用MS-VAR模型对二者可能存在的非线性关系及潜在的周期联动规律进行直观还原;(3)在研究内容上,以二者周期联动规律及其因果关系论证为基础,揭示其联动规律形成的内在机理。

三、 研究设计

(一) 指标选择与数据来源

增长率是探究消费需求周期波动规律最常用的指标[26-27]。一方面,增长率可以精确反映消费需求的增幅变动,从而直观呈现变量运行周期的波动态势[28];另一方面,增长率指标与一阶差分后的绝对值指标具有等同的统计意义,即在一定程度上剥离了长期趋势性因素的干扰,因此增长率法模拟出的二者周期运行关系与现实社会发展更为相符,有效避免了以往运用HP滤波法处理周期变量绝对值过程中,人为设定趋势与周期成分参数而导致的结果偏误[29-30]。基于此,选取社会消费品零售总额增长率(Consumption Demand Growth Rate,CDG)时间序列数据刻画消费需求的波动态势[4],选取国内旅游消费增长率(Domestic Tourism Consumption Demand Growth Rate,TDG)时间序列数据刻画国内旅游消费需求的波动态势[29]。

本研究所使用的数据来自于《中国统计年鉴》和《中国旅游统计年鉴》。考虑到中国国内旅游正式发轫于90年代初期这一事实,本文将1994年作为研究期起点年份;同时为兼顾时间序列长度须满足所有消费变量都有一个以上的完整周期被涵盖在内的完备性要求,本文选取与初始年份时间间隔较大的2015年作为研究期终点年份。另需说明的是,2000-2015年中国消费需求增长已完成两轮周期[8],而国内旅游消费增长从1994年至今已完成四轮周期[30]。这就说明,1994-2015年已涵盖所有变量至少两个周期时段的波动过程,契合完备性准则的要求。

(二) 方法选取

马尔可夫区制转换向量自回归模型(Markov-Switching Vector Autoregressive Models,简称MS-VAR)以具有动态性、易变性的经济变量为分析对象,模拟不同条件下经济行为间的互动规律,如探讨不同国家宏观经济周期的同步性或揭示同一国家不同经济产业周期的联动规律等[30-32]。作为研究经济变量周期波动规律的经典计量模型,MS-VAR对于分析消费需求与国内旅游消费需求的周期联动规律具有很强的适用性。此外,相比于传统向量自回归模型(VAR)对变量关系施加的严格线性约束,MS-VAR模型的优势表现为以下两个方面:首先,基于对变量自身增速变动可能带来变量间协动机制转变这一问题的考虑,其引入区制转换变量来表征经济行为增速换挡的动态特征,并将区制变量与消费周期联动的区制性在模型中整合、对应起来,从而利用平滑概率曲线模拟周期变量组合的状态转移过程,以此进行周期阶段划分;其次,该模型的实证检验结果易于做出经济学解释。如上所述,考虑到消费需求与国内旅游消费需求之间可能存在非线性和结构异化特征,本文按照经济周期收缩和扩张的两阶段划分法将消费周期运行过程看作收缩与扩张两区制的状态,构建MS-VAR模型探究二者周期联动规律,过程如下:

存在N维时间序列向量Yt=(Y1t,…,Ynt)’,t=1,2,3,…,T-1,T,Ynt为消费周期变量,设定VAR(p)模型为:

Yt=ν+A1Yt-1+A1Yt-2…+APYt-p+εt,t=1,2,3,…,T-1,T

(1)

其中N=2,Yt=(CDGt,TDGt)’表示消费需求与国内旅游消费需求的周期变量组合,T=22表示研究期总跨度为22年,CDGt、TDGt满足平稳时间序列或二者之间具有协整关系的要求,ν根据模型设定不同代表方程均值或截距,An表示滞后项的系数矩阵,p表示模型滞后阶数,εt~IID(0,σ)表示模型误差。若p=1,εt~NID(0,σ)服从标准正态分布,那么方程(1)可以调整为含有截距项的VAR(1)模型:

(2)

模型(2)中,截距项νC与νT用以表示消费需求与国内旅游消费需求的自发增长水平,其经济学含义为特定需求结构和政策环境下完全由市场机制决定的消费需求水平,该项值是判识消费周期阶段特征的主要依据[33-34]。若将方程组(2)调整为内含均值项的VAR(1)模型则有:

(3)

Yt-μ(St)=A1(St)(yt-1-μ(St-1))+…+AP(St)(yt-p-μ(St-P))+εt

(4)

其中εt~IID(0,σ(St)),μ(St),A1(St),A2(St)…,AP-1(St),AP(St)是基于变量St生成的时变函数,用来表述参数μ,A1,A2,…,AP-1,AP,εt随变量St变动而改变的函数关系,并且有:

(5)

当p=1,区制M=2,模型(4)则可以调整为MS(2)-VAR(1)形式:

(6)

模型(6)中,M=2表示消费需求与旅游消费需求周期分别在区制1(S1)和区制2(S2)两个状态间转换。μ(St)表示消费变量随区制变化的平均增长水平,若μC(St)和μT(St)在S1的值均大于在S2的值(即μ1>μ2),说明消费周期变量组合由S1切换至S2的过程中出现增长速度的换挡,即CDG与TDG均由扩张状态转向收缩状态。进一步地,若t时点上St的平滑概率值Pr(St=i|It)>0.5(It为t个时期的信息集合),则消费周期变量组合(CDGt,TDGt)处于区制i(i=1,2),且平滑概率值越高,变量处于i区制的可能性越高。

同样当p=1,M=2时,模型(6)可转化为含有截距项的MS(2)-VAR(1)模型:

(7)

模型(7)中,M=2表示周期联动组合分别在S1和S2两个状态切换。截距项ν(St)代表消费需求和旅游消费需求在St中的自发增长水平,如果νC(St)和νT(St)均满足在S1的值大于在S2的值(即ν1>ν2),说明变量组合从S1切换至S2时出现增长速度的换挡,即消费需求与旅游消费需求均由扩张状态向收缩状态转移[35]。若t时点上St的平滑概率值Pr(St=i|It)>0.5(It为t个时期的信息集合),便认为周期组合(CDGt,TDGt)处于区制i(i=1,2)中,且平滑概率值越高,变量处于i区制的可能性越高。

在模型拟合和参数估计过程中,本文先采用Eviews8.0的ADF法、E-G两步法检验序列数据的平稳性及变量的协整性。在确认数据适合建模之后,利用Givewin平台运行OX-MS-VAR软件包用于模型拟合和参数估计。其中,MS-VAR模型参数估计是基于Hamilton(1990)提出的期望最大化算法以及Krolzig(1997)提出的极大似然估测技术展开[36-37]。因篇幅所限,文中仅列出关键检验结果。

四、 数据检验与模型估计

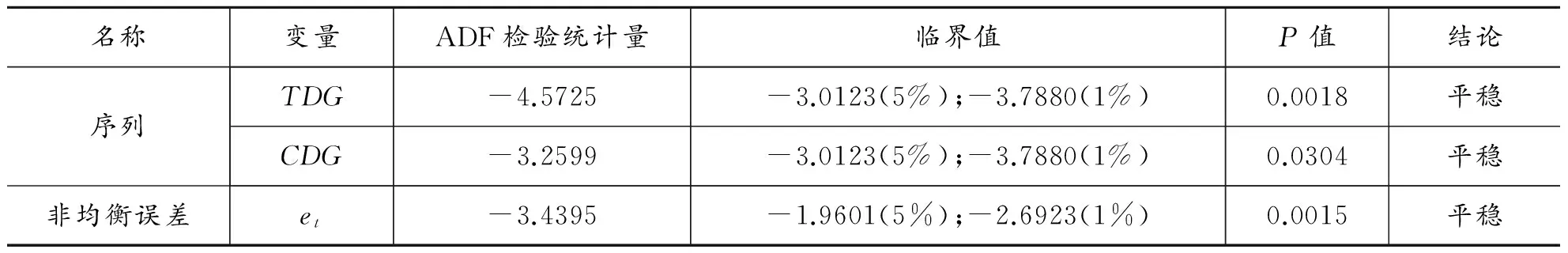

(一) 序列平稳性及协整关系检验

变量的时间序列数据平稳或变量间存在协整关系是VAR模型建立的前提[38],“协整”即意味着变量间存在长期行为关联或因果关系。由此,首先利用ADF法验证数据平稳性,结果如表1所示,在5%的显著性水平上TDG和CDG均为平稳序列,满足协整关系检验要求。其次,以E-G两步法测度二者协整关系的存在性:第一步,采用OLS法对TDG和CDG做协整回归进而得到非均衡误差et;第二步,对et进行ADF单位根检验,若et为平稳序列(无单位根),则TDG和CDG存在协整关系。结果表明,在5%的显著性水平上et平稳,即TDG和CDG间具有协整关系,满足MS-VAR模型构建的要求。

表1 周期变量的协整关系检验

(二) 模型拟合

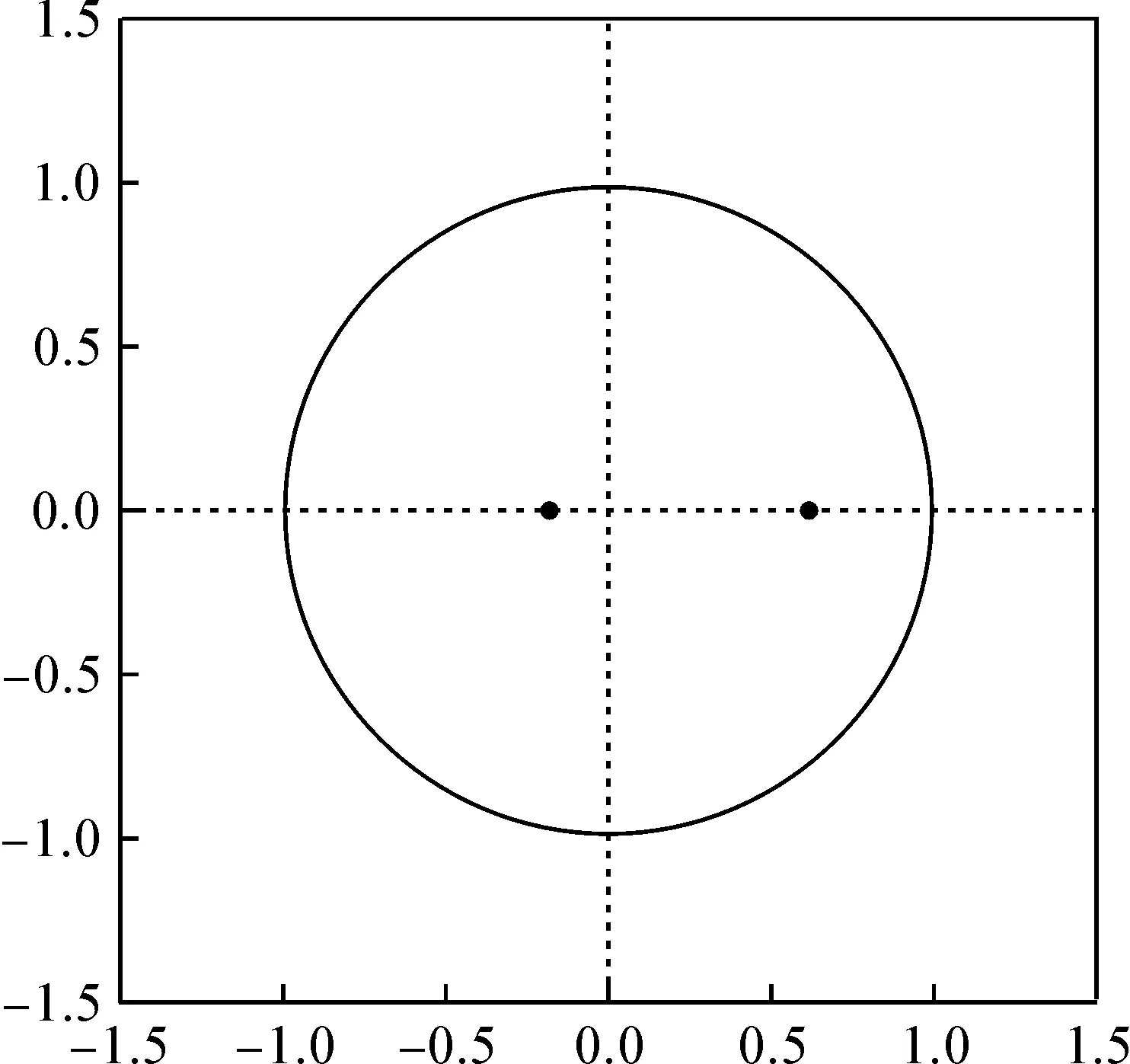

图1 MS-VAR模型单位根检验图

在数据符合建模要求的基础上,则须进一步确认模型拟合的稳定性与适用性。首先,以信息量准则值(AIC)、施瓦兹准则值(SC)同时取最小的基准确认区制个数和滞后阶数,并依据单位根检验图的呈现结果估测模型稳定性。结果表明,在拟合的多个模型中以MSIAH(2)-VAR(1)模型的AIC值与SC值最小、拟合度最优;同时图1中单位根检验图的结果表明,在两个单位根均落在单位圆内的情况下模型非常稳定。此时,模型的区制数量为2,变量的滞后项个数为1,截距、滞后项系数及方差取值均会随区制切换而变化。其次,须根据周期变量线性拟合的优劣确认模型适用性。结果显示,MSIAH(2)-VAR(1)模型的线性拟合检验值LR为24.13,P值小于1%,说明周期变量间不存在线性关系,换句话说,利用非线性MS-VAR模型探究二者关系则更具解释力。

五、 实证结果分析

(一) TDG与CDG周期同步性检验

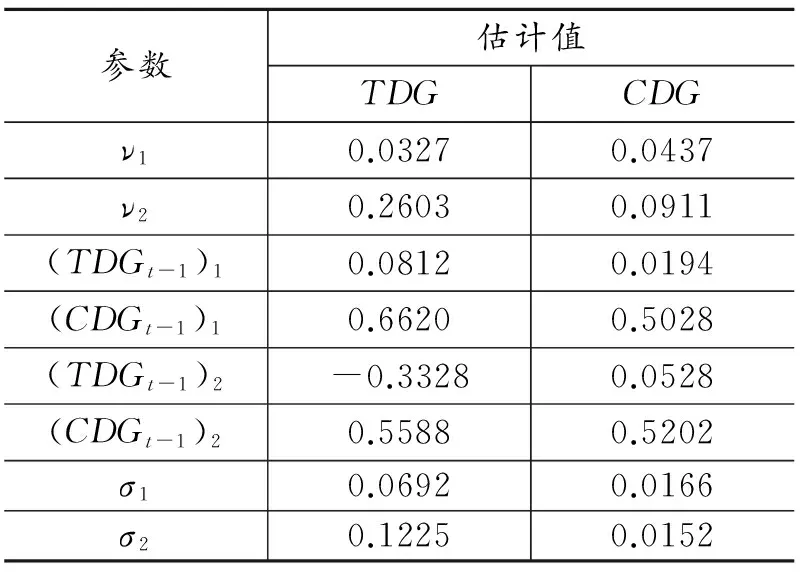

表2 MSIAH(2)-VAR(1)模型各参数估计结果

利用MSIAH(2)-VAR(1)模型检验TDG与CDG周期的同步性,参数检验结果如表2所示。其中,TDG在S1中的自发增长水平(0.0327)明显低于S2(0.2603),即S1和S2分别表示TDG周期的收缩状态与扩张状态;而CDG在S1中的自发增长水平(0.0437)同样低于S2(0.0911),即S1和S2分别表示CDG周期的收缩状态与扩张状态。也就是说,S1对应“消费需求和国内旅游消费需求收缩”状态,S2则对应“消费需求和国内旅游消费需求扩张”状态。显然,检验结果表明消费需求与国内旅游消费需求的周期性波动具有同步性。

另从标准差来看,TDG在S1中的标准差(0.0692)明显小于S2(0.1225),这表明TDG扩张状态的波动性更高,而从消费经济学角度解释则是,扩张阶段TDG对购买力水平与消费倾向等消费波动触发因素的变动更加敏感,这一特征实则与TDG收入需求弹性较高有关[38]。相较之下,CDG在S1、S2的标准差均较小(σ1=0.0166,σ2=0.0152),表明CDG在扩张、收缩状态下波动性均较低,从消费经济学角度解释则是,不同周期阶段CDG对购买力水平与消费倾向等消费波动触发因素变动的敏感度都很小,这一特征则与CDG中食品、医疗等刚性消费需求占主导的结构性特征有关[39]。

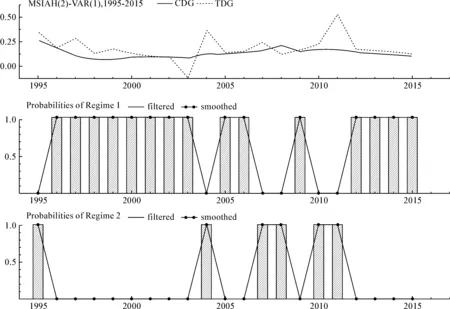

(二) TDG与CDG周期阶段划分

MSIAH(2)-VAR(1)模型中,平滑概率曲线通过概率分布值反映周期变量在不同区制(状态)的连续变化情况,且概率值是消费周期阶段划分的关键依据:某一时期,若周期变量在扩张区制的概率值高于0.5,则该时期周期变量处于扩张阶段,相应地当周期变量在扩张区制的概率低于0.5时,其则处于收缩阶段[38]。如图2所示,平滑概率曲线在不同区制间的随机游走趋势反映了消费需求与旅游消费需求在扩张、收缩区制间交替变动的周期性特征。其中,1996-2003年、2005-2006年、2009年及2012-2015年周期变量在S1的平滑概率大于0.5,为消费周期的收缩阶段;而1995年、2004年、2007-2008年及2010-2011年周期变量在S2的平滑概率大于0.5,为消费周期的扩张阶段。

图2 周期变量的波动态势及所属区制的平滑概率曲线图

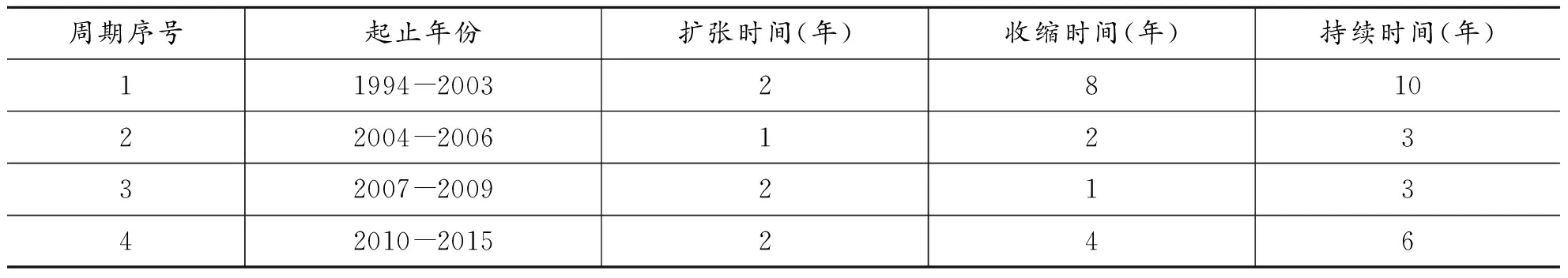

进一步地,从时序角度看,1994-2015年消费需求的整体波动过程可划分为四个周期,每个周期均由扩张和收缩两个阶段组成,如表3所示。从周期长度来看,最长周期为10年,最短周期为3年,平均持续周期为5.5年,总体属于典型的短周期。事实上,周期持续时间趋短则说明消费需求增长的稳定性日益增强,基本上已经完成了由初期大起大伏地波动向现阶段微波化运行的转型过程[34];从周期阶段的对称性看,消费扩张阶段的时长明显短于收缩阶段,存在非对称性,即消费需求在每次高涨之后会以较快速度收敛到低速增长状态,使得消费增长路径在总体上呈现出扩张阶段的低持久性特征。

表3 周期变量组合的增长周期

(三) TDG与CDG周期同步波动的过程分析

计量结果中,“状态转移概率”表示消费变量在不同区制间的转换概率,“阶段持续期”则是指消费变量在不同区制的持续时长。如表4所示,从转移概率看,消费收缩状态的维持概率(0.7732)明显高于其向扩张状态转移的概率(0.2268),这说明消费收缩状态的维稳性高、抗冲击能力较强;消费扩张状态的维持概率(0.3721)则明显低于其向收缩状态转移的概率(0.6279),这说明消费扩张状态的稳定性与抗风险性均较弱。从持续期来讲,消费收缩状态和扩张状态的平均持续期分别为4.41年和1.59年,即表明消费收缩状态比扩张状态的持续性更强,稳定性更高。进一步地,将表4中消费周期的不同阶段与对应年份特定发展背景结合,则可深入揭示TDG与CDG周期同步波动的具体过程特征。

表4 状态转移概率及状态持续期

首先,将周期收缩阶段(S1)的模拟结果与同期现实发展比较来看:1996年我国固定资产投资和基础产业改造进展较快,而由此造成的经济过热和物价高涨现象则反过来抑制了消费需求有效增长,消费增幅同比降低8%。1997年亚洲金融风暴和2003年“非典”危机均对消费市场构成了强烈的负面冲击,消费增长分别出现6.8%、9.1%的谷底值。2005-2006年,重工行业投资过热、供给过剩与社会整体有效需求不足现象同时出现[40]。2009年受金融危机所导致的居民收入降低和消费倾向减弱影响,消费需求增速下降6个百分点。2012年以来尽管消费需求均保持10.7%以上的增长水平,但受相对购买力下降、预防性储蓄增加以及消费倾向降低等因素影响,消费需求仍出现了短暂的下行波动。与消费需求周期性的收缩特征对应,同期国内旅游消费需求增长也呈现收缩趋势。1996年中国正值由短缺经济向过剩经济过渡时期,居民休闲消费观念缺乏且消费支出主要集中在生存资料层面。1998年因金融危机影响,居民实际购买力和消费倾向均有下降并最先波及旅游等非必须性消费的合理增长。1999-2002年市场需求不足和产品供给过剩的结构性矛盾突出,旅游发展同样受到需求不足困扰,同期年均增长水平不足13%。2003年受非典疫情的强力冲击,国内旅游消费首次出现负增长。2009年购买力水平和消费倾向仍未走出后金融危机的低谷期,致使旅游消费出现明显下行趋势。2012-2015年受经济景气指数下滑和消费需求不振等因素影响,旅游消费增速略微下浮3%。可见,模型分析结果得到现实发展的有效印证,1996-2003年、2005-2006年、2009年及2012-2015年二者同处于收缩阶段,具有周期性收缩同步的对应关系。

其次,将周期扩张阶段(S2)的模拟结果与同期现实发展比较来看:1995年工业生产稳定增长及控价措施的有效执行提升了消费品市场的活跃度,消费需求同比增长超过25%。2004年国民经济发展稳定、居民购买力增强则明显加速了消费市场繁荣,其中休闲消费增速高达28%。2007-2008年服务业所得税率下调、城乡居民收入提升以及扩大内需调控政策的有利实施,使消费水平实现1997年以来的增长峰值,年均增长率近20%。2010-2011年中央加大国民收入分配调整力度,使得低收入群体的消费能力显著提升,同期社会消费需求增长近18%。与消费需求周期性的扩张特征对应,同期国内旅游消费需求也呈现出扩张趋势。1995年在内源需求调整过程中,双休日制度促成了居民消费观念的转型并为其外出旅行提供了时间保证,旅游消费也相应出现井喷式增长,增幅接近34.5%。2004年“非典”危机后,中央出台一系列鼓励旅游出行的利惠政策,旅游需求全面迅速得以释放,国内旅游人数首次超过11亿人次,同比增长26.6%。出游人数增加也带来了消费规模扩张,同期旅游消费总额超过4700亿元,增长近37%;2007-2008年中央通过拓宽消费信贷空间刺激了消费需求,并相应实现了服务型消费比重的提升和国内旅游消费需求的扩张[41]。2010-2011年扩大消费政策则进一步提升了居民购买力水平与消费倾向,为国内旅游发展创造了稳定的市场环境,同期国内旅游消费增长实现2007年以来的历史新高,平均增速超过30%[41]。可见,模型分析结果得到实践发展的有效印证,1995年、2004年,2007-2008年及2010-2011年二者均处于扩张阶段,具有周期性扩张同步的对应关系。

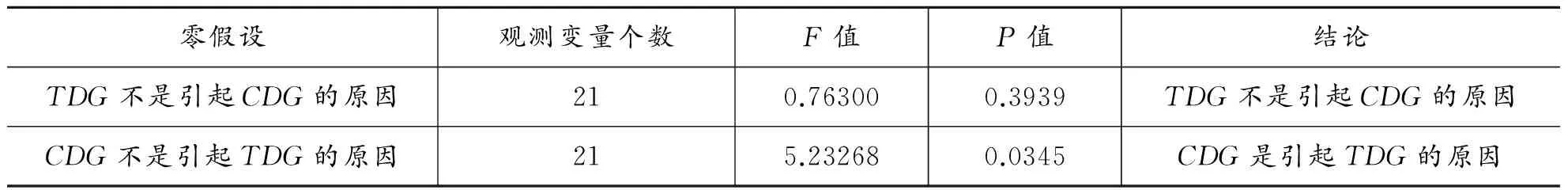

(四) 同步波动的因果关系检验与作用机制分析

计量结果中,因果关系检验用以揭示周期变量同步波动规律背后潜在的因果关系与作用机制。如表5所示,在显著性水平为5%时,存在从消费需求波动到国内旅游消费需求波动的单向因果关系。在整体因果关系判定基础上,需进一步检验不同区制内二者同步变动的因果关系,验证步骤如下:以模型(7)为例,CDGt作因变量时,滞后项TDGt-1系数为非零数值,说明该区制中TDG是CDG的格兰杰原因;TDGt作因变量时,滞后项CDGt-1系数为非零数值,说明该区制中CDG是TDG的格兰杰原因[42],相关测度结果均已在表2中给出。显然,当CDGt为因变量时,TDGt-1在区制1和区制2的系数分别为0.0194和0.0528,几近为零,即任一区制均不存在从旅游需求波动到消费需求波动的单向因果关系*这一结论并未否定旅游消费需求对消费总需求增长的拉动作用。;当TDGt为因变量时,CDGt-1在区制1和区制2的系数分别为0.6620和0.5588,明显大于零,即任一区制均有从消费需求波动到旅游消费需求波动的单向格兰杰因果关系,该结果与总体检验一致,表明消费需求周期的收缩与扩张变化是引致国内旅游消费需求周期出现同步收缩与扩张现象的实际原因[43-44];更进一步从消费经济学角度解释则是,作为消费周期的主要触发因素,购买力水平和消费倾向变动在引发消费波动的同时,也会引起消费规模与消费结构的一致性变动[44-45],即规模增长加快则结构升级有序、旅游消费扩张,规模增长缓慢则结构升级迟滞、旅游消费收缩,使得消费需求与旅游消费需求波动具有了同步性[47-48]。具体来看:

在消费需求收缩阶段,一方面,受投资率过度高涨造成的收入分配结构失衡影响,使得资本产出率攀升同时,劳动报酬占国民收入的比重则出现明显下滑,由此造成居民实际购买力降低。有研究显示,2000-2010年投资率长期高居不下,导致劳动报酬占国民收入比重下降10%,实际购买力则降低近40%。受购买力不足影响,消费增幅持续走低。在投资激增和购买力明显不足的2003年、2005-2006年、2009年,消费需求增速一度跌至谷底值且不足6%[49]。购买力下降引发了消费需求的低迷,继而限制了消费结构优化和升级,造成服务型消费比重提升迟滞甚至收缩,其中一个典型的表现则是旅游消费需求不足。2003年、2005-2006年、2009年旅游餐饮住宿消费在社会消费品零售总额占比要比正常水平低4-5个百分点,呈显著收缩趋势。另一方面,1990年以来住房、医疗、社会保障等方面制度改革不断深化,使得居民支出预期与预防性储蓄不断增加,消费倾向递减趋势明显。有研究显示,1996-2003年、2005-2009年居民消费倾向出现不同程度下降甚至在1997年呈现负数,受此消费倾向缩减影响,同期消费需求严重不足,年均增速仅为6.8%[50]。不仅如此,消费倾向降低在抑制消费规模增长的同时,也加大了消费结构转型升级难度,由此限制了旅游消费需求的快速增长。2000-2003年、2005-2006年及2009年期间,旅游消费需求仅维持10%左右的低增长水平,比扩张阶段至少低15个百分点[51]。

在消费需求扩张阶段,一方面,为提高劳动报酬在要素收入中的比重以扩大内需、提振消费增长,政府会通过转移支付、低保补贴等收入政策手段优化收入分配结构,居民收入水平和实际购买力由此得以提升[52-54]。在1994-1995年、2004年、2007-2008年,针对有效需求不足的现实问题,中央通过消费税调控和扩大转移支付等调控手段,引导收入分配结构向从业者倾斜,有效提升了社会整体购买力水平,受此激励,同期社会消费品总额增长水平多在20%以上。购买力水平提升推动了消费需求的规模性增长,继而促进消费需求结构向高层级跃升和旅游消费需求的迅速扩张。有数据表明,与1994-1995年、2004年、2007-2008年消费需求扩张对应,旅游餐饮住宿消费均保持在20%以上的高增长水平,2008年则出现24%的增长峰值[55]。另一方面,为弱化居民支出预期提升与预防性储蓄增加对消费扩张和经济增长造成的负面影响,政府会通过完善社会保障和培育消费热点等消费政策手段稳定居民的支出预期,由此居民整体消费倾向和旅游消费的积极性均得以提升[56-57]。2010-2011年政府陆续出台多项保增长、扩内需的消费政策措施,有效提升了居民消费倾向。进一步地,消费倾向的提升在促进消费需求迅速扩张的同时,也推动了消费结构升级和旅游消费需求的同步扩张,同期旅游消费增长率均值甚至超过30%。

表5 周期变量的因果关系检验

六、 结论、建议与展望

(一) 结论与讨论

本文通过MS-VAR模型探究消费需求与国内旅游消费需求周期的联动规律,结果证实:

(1)消费需求与国内旅游消费需求的周期波动具有同步性。1994-2015年二者共经历四轮增长周期,其中1996-2003年、2005-2006年、2009年、2012-2015年为消费收缩期,1995年、2004年、2007-2008年、2010-2011年消费为扩张期,且消费扩张期的持续性明显较低。

(2)周期运行同步实则是消费需求波动引发旅游消费需求同步变动的结果。从消费经济学角度解释则是,购买力和消费倾向作为消费周期的主要触发因素,在引发消费波动同时造成消费规模与结构同向变动,从而使得消费需求与高层级的旅游消费需求波动具有了同步性。

(3)本质上,二者周期同步是经济转型过程中,消费结构根据实际消费倾向和购买力水平变更消费规模和服务消费比重,实现整体消费与局部支出协同增长的自组织与他组织过程。在消费收缩期,投资消费失衡和支出预期提升造成购买力与消费倾向减小、引发旅游消费收缩是系统自组织过程;在消费扩张期,政策调控机制提升购买力和消费倾向、促进旅游消费扩张是系统他组织过程。

综观来看,当前有关消费需求与旅游消费需求周期联动关系的研究多以发达经济体为研究对象。前已述及,以西班牙为案例的研究证实二者波动具有同步性,以日本为案例的研究表明二者呈反向波动关系,以加拿大为案例的研究则表明二者不具有周期联动关系。事实上,不同国家经济增长机制、政策环境、市场化程度与旅游发展水平不同,势必导致其消费需求与旅游消费需求周期联动关系的差异性。首先,西班牙属于典型的、市场化程度较高的旅游大国,旅游经济在国民经济构成中占主导地位,相应地其国内旅游消费规模在国民总体消费中占比极高,从而使国民总消费与旅游消费具有了内在、稳定的协同结构,前者波动极易影响后者并引致其同向变化。其次,加拿大同样属于旅游经济发达、旅游消费水平较高的国家,但区别在于,其旅游消费需求在本国刚性休假制度的规制作用下实现平滑增长,不再具有明显的周期波动性,由此旅游需求增长与消费需求波动则不存有明显联动关系。与之不同,日本的旅游业发展经常被作为一种宏观调控手段而存在,具有明显的政府主导色彩。消费扩张阶段,为通过提升服务贸易支出规模解决国际贸易黑字问题,日本政府会大力推动出境旅游发展,由此便形成出境游消费对国内旅游消费的挤出效应;消费收缩阶段,为通过旅游消费刺激内需扩张和经济增长,日本政府会采取激励政策刺激国内旅游发展进而推动国内旅游消费规模扩张,以上便形成消费需求与其国内旅游消费需求周期波动的反向规律性。

进一步讲,发达经济体其消费需求与旅游消费需求的周期联动关系,根植于服务经济高度发达、政策体制较为成熟这一特定发展背景,与处于转型期的中国存在明显差异。换句话说,以发达经济体为对象所得出的消费周期联动规律,不适用于像中国这样正经历增长转型过程的发展中经济体。不仅如此,当前国内研究对二者周期联动关系的认识尚未一致,在研究方法上尚缺少基于计量模型的变量关系检验,在研究内容上更鲜有针对二者关系形成机理的针对性阐释。有鉴于此,本文构建MS-VAR模型定量测度二者周期联动规律,结果证实二者波动具有同步性,且这一同步关系形成是经济转型过程中,消费结构根据实际消费倾向和购买力水平变更消费规模和服务消费比重,实现整体消费与局部支出协同增长的结果。与以往研究相比,本文在研究方法的科学性和研究结果的可靠性方面均有明显提升。

(二) 启示与建议

依上所述,提升实际购买力水平和消费倾向是实现消费需求与旅游消费需求同步扩张的前提,这对提高二者协同增长水平和拉动内需政策的制定具有一定的启发性。换句话说,为增强消费扩张阶段的持续性和推动消费结构合理转型,要从能够有效提升购买力水平和消费倾向的政策调控入手:

首先,为提升购买力以刺激消费水平增长、消费结构升级和旅游消费扩张,一方面要通过产业政策合理配置资本和劳动等生产要素,有效控制投资率并提高劳动报酬要素在国民收入初次分配中的比重,从而提升劳动者收入水平和社会整体购买力;另一方面,要通过收入政策优化收入分配结构,引导二次分配向低收入群体倾斜,以提升居民购买力和社会整体消费水平。

其次,为提升消费倾向以推动消费规模增长、消费转型和旅游消费需求跃升,一方面,要健全包括就业、养老、医疗在内的社会保障制度,降低居民的支出预期从而提升社会平均消费倾向和消费积极性;另一方面,要通过倡导新的消费理念和拓展旅游服务类的消费信贷项目,来矫正滞后传统的消费观念,引导消费倾向的理性提升。

(三) 研究局限及展望

需要说明的是,尽管本文在探究消费需求和国内旅游消费需求周期的联动规律及内在机制方面进行了有益尝试,但仍存在一定局限性:本文主要以总量数据为指标进行宏观分析,而这种宏观分析所呈现的消费周期性变动并不能够反映区域性差异和结构性特征,后续研究需要针对二者周期联动关系的区域分异性进行专门研究。

[1]ATTANASIO O P,WEBER G.Is consumption growth consistent with intertemporal optimization?Evidence from the consumer expenditure survey[J].Journal of Political Economy,1995,103(6):1121-1157.

[2]ZELDE S P.Consumption and liquidity constraints:an empirical investigation[J].Journal of Political Economy,1989,97(2):305-346.

[3]田青,王楠.现阶段我国消费需求波动影响因素分析及政策建议[J].科技促进发展,2013(6):55-62.

[4]廖上胜,王选华.基于Markov模型的居民消费周期波动研究[J].兰州学刊,2012(1):44-48.

[5]GOUVEIA P M D C B,RODRIGUES P M M.Dating and synchronizing tourism growth cycles[J].Tourism Economics the Business & Finance of Tourism & Recreation,2005,11(4):501-515.

[6]SHEN S,LI G.Tourism demand modelling and forecasting——A review of recent research[J].Tourism Management,2008,29(2):203-220.

[7]UNTONG A,RAMOS V.Impacts of crisis events on international tourism demand in Thailand (in Thai)[J].Applied Economics Journal,2011,18(2):45-64.

[8]陈乐一,傅绍文.中国消费波动实证研究[J].财贸经济,2001(9):74-77.

[9]刘春义,郭丽岩.当前居民消费周期波动新动向和政策取向[J].宏观经济管理,2014(4):24-25.

[10]范叙春,朱保华.持久性冲击、暂时性冲击与中国居民消费波动[J].财贸经济,2015(1):40-53.

[11]赵磊.旅游发展会影响居民消费吗—来自中国的经验证据[J].旅游学刊,2012(6):20-32.

[12]苏建军,孙根年,徐璋勇.旅游发展对我国投资、消费和出口需求的拉动效应研究[J].旅游学刊,2014(2):25-35.

[13]卞显红,周笋芳.中国城乡居民生活消费水平与结构对其旅游花费影响机制研究[J].旅游论坛,2015(3):92-100.

[14]查芳.旅游产业发展与居民消费结构——基于1994-2009年经验数据[J].经济问题,2011(7):127-128.

[15]SHIRVANI H,WILBRATTE B.Does consumption respond more strongly to stock market declines than to increases?[J].International Economic Review,2000,14(3):41-49.

[16]SARANTIS N,STEWART C H.Liquidity constraints,precautionary saving and aggregate consumption:An international comparison[J].Economic Modeling,2003,20(6):1151-1173.

[17]SMERAL E.International tourism demand and the business cycle[J].Annals of Tourism Research,2012,39(1):379-400.

[18]ALEGRE J,MATEO S,POU L.Tourism participation and expenditure by Spanish households:The effects of the economic crisis and unemployment[J].Tourism Management,2013,39(4):37-49.

[19]SONG H Y,KIM J H.Confidence intervals for tourism demand elasticity[J].Annals of Tourism Research,2010,37(2):377-396.

[20]宁敏.安徽农村居民消费结构的分析[J].经济视角,2009(4):62-63.

[21]梁雪松.扩大内需中旅游业独特贡献的探究[J].经济问题,2009(6):127-128.

[22]孙根年,侯芳芳.旅游消费增长对拉动国民消费的贡献:以浙江为例[J].旅游学刊,2010(10):31-36.

[23]余凤龙,黄震方,方叶林.中国农村居民旅游消费特征与影响因素分析[J].地理研究,2013(8):1565-1576.

[24]袁晓玲,杨万平.政府、居民消费与中国经济增长的因果关系[J].当代经济科学,2008(5):49-55.

[25]卞显红,陈丹路.中国农村居民旅游消费需求变迁及影响因素研究[J].北京第二外国语学院学报,2014(7):10-19.

[26]刘辉煌,李峰峰.动态耦合视角下的收入分配、消费需求与经济增长[J].中国软科学,2013(12):58-67.

[27]张运峰,尹敬东.中国消费波动福利成本重估:基于随机游走消费路径的分析[J].统计与决策,2010(23):106-108.

[28]吕光明,齐鹰飞.中国经济周期波动的典型化事实:一个基于CF滤波的研究[J].财经问题研究,2006(7):3-10.

[29]隋建利,刘金全.中国旅游经济的周期划分与增长预测[J].经济管理,2014(11):113-123.

[25]生延超,周玉姣,黄寅.中国旅游经济增长周期的测度与评价[J].人文地理,2014(5):113-120.

[30]OWYANG M T,WALL H J.Business cycle phases in U.S.States[J].Social Science Electronic Publishing,2003,87(4):604-616.

[31]WALL H J.Regional business cycle phases in Japan[J].Ssrn Electronic Journal,2006,89(1):61-80.

[32]孔德洋,徐希燕.生产性服务业与制造业互动关系研究[J].经济管理,2008(12):74-79.

[33]郭文伟,钟明.基于MS-VAR模型的房地产产业联动机制非对称性研究[J].投资研究,2016(35):37-48.

[34]林建浩,王美今.中国宏观经济波动的“大稳健”—时点识别与原因分析[J].经济学(季刊),2013(2):577-604.

[35]郑鸣,倪玉娟.货币政策和股票收益率的动态相关性研究—基于DCC、MGARCH和MS—VAR的实证分析[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2011(2):34-41.

[36]HAMILTON J D.Analysis of time series subject to changes in regime[J].Journal of Econometrics,1990,45(1/2):39-70.

[37]KROLZIG H M.Markov switching vector autoregression,modelling,statistical inference and application to business cycle analysis[J].International Journal of Mass Spectrometry & Ion Processes,1997,156(1):85-101.

[38]隋建利,刘金全,闫超.中国旅游经济增长动态路径的阶段性变迁识别—基于马尔科夫区制转移模型的实证分析[J].旅游学刊,2013(7):22-32.

[39]李凌.消费波动、消费增长和中国经济波动[D].上海:上海社会科学院经济研究所,2009.

[40]邹卫星.投资过热的性质、形成及治理[J].经济体制改革,2009(4):17-24.

[41]蒋涛.怎样解释中国经济波动:基于BCA的分析[J].经济理论与经济管理,2013(12):23-34.

[42]马颖.能源消费与经济增长—基于马尔科夫区制转移向量自回归模型的研究[J].北京交通大学学报(社会科学版),2013(1):35-41.

[43]万广华,张茵,牛建高.流动性约束、不确定性与中国居民消费[J].经济研究,2001(11):35-44.

[44]胡乃武,张海峰.我国居民消费倾向的实证分析[J].宏观经济研究,2001(6):32-35.

[45]龚刚,林毅夫.过度反应:中国经济”缩长”之解释[J].经济研究,2007(4):53-66.

[46]国家统计局课题组.提高城乡居民购买力水平是扩大内需的关键[J].消费经济,2002(1):50-51.

[47]罗云毅.低消费、高投资是现阶段我国经济运行的常态[J].宏观经济研究,2004(5):6-11.

[48]陈斌开,陈琳,谭安邦.理解中国消费不足:基于文献的评述[J].世界经济,2014(7):3-22.

[49]王宋涛.中国居民消费率缘何下降—基于宏观消费函数的多因素分解[J].财经研究,2014(6):132-144.

[50]沈悦.中国制度变迁中的居民消费波动与政策选择[J].经济学家,2001(2):4-8.

[51]蒋涛.怎样解释中国经济周期波动[D].成都:西南财经大学经济学院,2014.

[52]黄德权.外部经济失衡、流动性过剩与房地产投资过热[J].中央财经大学学报,2008(5):44-49.

[53]孙皓,胡鞍钢.城乡居民消费结构升级的消费增长效应分析[J].财政研究,2013(7):56-62.

[54]李茂生,柏冬秀.关于目前宏观经济政策选择的若干问题[J].财贸经济,1999(5):3-11.

[55]杨莉.旅游消费函数构建及对国民经济贡献的度量[J].商业经济研究,2015(16):120-121.

[56]王邦宜,孙高向.农村、城镇居民消费行为差异与消费政策研究[J].商业经济与管理,2005(4):14-17.

[57]倪琳,李通屏.刺激内需条件下的消费政策匹配:国际经验及启示[J].改革,2009(9):37-42.