企业海外收购动因会影响股权选择吗?

——兼谈企业盈利能力的调节效应

2018-03-07乔朋华

赵 毅, 乔朋华

(1. 山西财经大学 会计学院,山西 太原 030006;2. 齐齐哈尔大学 经济与管理学院,黑龙江 齐齐哈尔 161006)

一、引 言

随着中国政府积极推动对外投资便利化政策,中国企业“走出去”的内生动力日益增强。《2015年度中国对外直接投资统计公报》(以下简称“公报”)显示,近些年由中国企业主动发起的大型并购项目日益增多。然而,决定企业能否走出去、走得好以及后续海外并购整合的关键活动之一是对海外目标企业的股权选择问题。股权选择体现出收购方对目标方持有股权比例的一种安排。合理的股权选择可以使并购整合后的企业经济效益显著增加,而不恰当股权选择可能会引起资源投入和风险之间的不匹配,进而伴随低效率的整合以及可能低于预期回报的后果(Lahiri等,2013;林季红和张璐,2013)。国际商务理论指出,企业国际化行为的背后必然会由企业对外投资动因所驱动,那么企业的海外并购动因是否会影响股权选择行为呢?一方面,从学术界来看,只有国外少数学者近期开始关注海外收购动因与股权选择行为两者的关系(Yu等,2015;Gubbi,2015),而国内此领域的研究较为鲜见;另一方面,从企业实际情况来看,中国企业海外并购过程中存在微观企业准备不足,表现出盲目的偏向等级制的独资控股选择误区(洪联英等,2015),并且据2016年9月公报新闻发布会公开信息显示,在境外并购中,企业的准备不足主要体现在对海外投资的目的性和必要性研判不足。如此,企业的海外投资动因与股权选择之间就可能存在一条影响路径,对这条路径的深入研究,是一个值得我国学术界和企业界关注和思考的重要问题。

虽然企业的海外投资动因可能会影响股权选择行为,但是这种影响在不同企业能力下的表现不尽相同,尤其体现在企业的盈利能力方面。已有国外研究表明,企业自身盈利能力的提升将会在国际化过程中带来诸多优势。Moatti等(2015)研究指出,拥有良好盈利能力的新兴市场国家的跨国企业能够选择适当的时机进入海外市场,并能够做出更加合理的投资决定。如果企业的海外并购动因确实会影响股权选择,那么在后续的整合过程中,对企业能够形成有利支撑的盈利能力又是否会对企业的海外并购动因与股权选择之间的关系产生进一步影响呢?

从目前文献来看,对中国企业海外并购的投资动因研究主要集中于探析不同动因的差异方面且多以案例研究为主,由投资动因转化为投资效果的过程机制的探讨尚未得到足够重视,并且也缺乏相应的实证研究(王凤彬和杨阳,2013)。从海外并购股权选择的影响因素来看,研究侧重于从企业层面重要特征以及宏观层面进行考察,例如企业性质、行业关联度、市场开放度、商业环境、政治经济风险文化距离等宏观因素(Gaffney等,2016;Lahiri等,2013;林季红和张璐,2013;Chari和Chang,2009)。学者们对企业海外并购动因和股权选择分别做了大量富有成果的研究,但仍然存在可完善之处。具体来说,在研究思路方面,已有的文献尚未对两者的内在逻辑关系进行深入探究,对于中国企业海外投资动因对股权选择的影响路径目前也缺乏足够的探讨。此外,企业盈利能力又会对这些关系产生何种影响也鲜有关注,本文正是基于此对上述问题展开研究。

鉴于此,本文通过从BVD-Zephyr全球并购交易数据库中提取2001年1月至2016年9月间由中国上市公司发起的海外并购交易事件为研究样本,借鉴扎根理论思想以及R语言文本挖掘相关算法,对文本信息的概念标签和已有文献对其概念所包含范畴进行归纳,得出上市公司每笔海外并购交易的最核心动因,并重点分析了企业海外并购动因对股权选择的影响,在此基础上进一步探讨了企业盈利能力对两者关系的调节效应。本文研究旨在不局限于传统的对企业海外动因多案例的研究分析,尝试从大样本数据分析角度得出具有基础性以及普遍性应用价值的成果。就目前国内文献来看,本文是国内首次对该问题做出的研究,研究结果强调了海外并购的股权选择会受到企业动因的影响,以及加强企业微观基础能力建设特别是企业提高盈利水平的重要性。这些都为企业界更好地进行海外并购股权选择提供了参考,也为国际学术界提供了来自中国的经验证据。

本文的贡献主要体现为:第一,丰富了海外并购的股权选择影响因素的相关文献,已往研究探讨了企业层面的重要特征、行业层面以及国家层面等因素与股权选择之间的关系(洪联英等,2015;Gaffney等,2016;Contractor等,2014;Lahiri等,2013;林季红和张璐,2013;Chari和Chang,2009),但忽视了企业海外并购动因对股权选择的影响。本文以并购动因为出发点,探索了并购动因影响股权选择的路径,深化了对股权选择行为的理解。第二,与已往国内学者解释海外并购动因的理论(协同效应理论和市场势力理论)有所不同(苏敬勤和刘静,2013),本文研究侧重于从资源基础观角度出发解释中国企业的海外并购动因,丰富了现有的研究领域。第三,将海外并购视为一项动态的系统工程,探究企业经营活动中盈利能力的变化对海外并购动因与股权选择两者关系的动态影响,为国际商务理论进行了有意义的深化和补充,并为学界提供了来自中国的经验证据。第四,不同于以往对企业海外并购动因的分析多采用案例研究的方法,本文巧妙地对海外并购动因进行了构造和量化分析,为今后学者对投资动因转化为投资效果的研究提供了值得借鉴的思路。

二、理论分析与研究假设

(一)海外并购动因类型划分的文献回顾

企业对外直接投资的主要动因通常可以概括为对海外市场开拓的需求,对自然资源的需求以及企业效率的寻求(Dunning,1998)。2006年世界投资报告又明确将战略性资产寻求动因列为与前三种主要对外投资动因并列的第四种动因(Yu等,2015;王凤彬和杨阳2013)。近些年,由于新兴市场国家海外并购交易数量的快速攀升,已有基于西方的并购动因理论并不能很好地解释来自新兴市场国家的海外并购动因(苏敬勤和刘静,2013),一些学者尝试运用资源基础观对新兴国家跨国企业的海外并购动因进行研究。从本质上看,资源基础观视角下对海外并购动因的解释与主流的对外直接投资理论是兼容的(Gubbi,2015;Yu等,2015;Zheng等,2016;Nicholson和Salaber,2013;Lahiri等,2013)。例如Zheng等(2016)指出,对战略资产的寻求已经开始越来越受到中国企业的关注。此外,王凤彬和杨阳(2013)研究指出,对海外新市场的寻求也仍然是新兴市场国家开展海外并购的主要动因之一。至于对效率的寻求动因,例如成本的降低,相比与发达国家企业而言,对于新兴市场的跨国企业来说并不太可能是驱动对外直接投资的主要动因,并且对效率的寻求往往是企业通过开拓市场和获取资源后不断整合过程中自然产生的一种结果(Buckley等,2007)。对于部分企业存在对优质自然资源寻求的动因,Gubbi(2015)指出,在股权选择的决策过程中,自然资源寻求动因很可能扮演着并不重要的角色,因为对自然资源的寻求通常可以通过合同采购或者直接与东道国谈判方式进行,并且自然资源寻求也易受外生环境、自然条件的影响。更重要的是,近年来新兴市场国家企业特别是中国企业不仅仅关注对自然资源的寻求,也越来越多开始关注对于海外发达国家市场的战略资产寻求(例如技术资源、研发、品牌推广、管理经验等)。据此,本文重点聚焦中国企业海外市场开拓和战略资产寻求这两类主要的海外并购动因,不考虑以自然资源寻求为动因的样本事件。以下结合相关文献述评,从海外市场开拓和战略资产寻求这两类动因展开假设推演。

(二)企业海外并购动因与股权选择

就海外市场开拓动因的企业而言,企业更关注区位因素,例如目标方所在的市场区域(Dunning,1998;Anand和Delios,2002)。因此,针对于海外市场开拓动因企业的股权选择,企业很可能倾向于对目标方持有高比重的股权份额或采取完全控股方式,理由如下:一方面,当企业向新兴市场国家或者欠发达地区拓展海外市场时,学者Cuervo-Cazurra和Genc(2008)、Meyer等(2009)指出,对于新兴市场国家的跨国企业来说,其在本土市场的经验积累对于熟悉海外同类或类似的新兴市场具有重要的帮助作用,对当地合作方的知识与经验的依赖程度也相对较少,在并购后为保持有效运营也偏爱完全控股的股权策略。此外,在制度环境较薄弱的区域,采用高比重股权份额的策略能够帮助本土企业的海外资产进行更为有效的管理与控制(Gubbi,2015)。另一方面,当企业在发达国家拓展海外市场时,一般有机会进入细分市场,获取销售渠道、网络以及市场中的重要客户资源,也有机会在其相应的价值链条中进行延展活动。Meyer等(2009)指出,在企业海外市场规模、服务范围不断扩大和延伸的同时,为追求较好的协同效应以及互补需要也要求资产由一方进行管理。例如2016年上市公司第一笔海外并购交易:青岛海尔股份有限公司收购美国GE APPLIANCES公司100%股权。对于此次交易的投资目的,据公告显示,海尔看重的是GE电器在北美地区的市场占有率,然而目前海尔在美国市场的份额只有1.1%,相比之下,GE家电在美国市场占据了将近14%的份额,海尔希望通过对GE采用完全控股的方式来更好地提升在美国市场中的份额。此外,加之发达国家市场本身对新兴市场国家的跨国企业存在“新进入者劣势”的印象,致使具有海外市场开拓动因的企业在发达国家中找到一起共同承担风险的目标方实际上也是非常困难的(Gaffney等,2016),因而企业自身也不得不提高对目标方的股权参与程度,进而选择完全控股方式或者采用较高比重的持股份额策略。

与具有海外市场开拓动因的企业相比,具有战略资产寻求动因的企业不仅关注目标方市场区位,而且更为关注目标企业的自身优势。企业对于战略资产的寻求,一个至关重要的问题是由于战略资产是企业层面的资源和能力,通常难以交换、模仿,且资产专用性较强,一般很难从组织间转移,因此Chen(2008)曾指出,具有战略资产寻求动因的企业,对目标方采取独资模式要优于合资模式。然而,本文认为,作为新兴市场国家的企业在进行战略资产收购时,为了达到其目的,可能不会选择高比重控股的策略。理由如下:首先,已有研究指出发达国家的市场通常与优质的资源和能力紧密相连,新兴市场国家寻求的战略资产一般通常很难在本国或类似市场寻求到,进而通常进入发达国家市场去寻求(Zheng等,2016)。然而对于新兴市场国家中的跨国企业,却面临着更大程度的新进入者劣势影响,目标方通常不情愿被完全控股或者接受高控制的股权策略,因此来自新兴市场国家的跨国企业很可能为了实现战略资产寻求的计划而向目标方进行妥协(Contractor等,2014)。其次,Gubbi(2015)研究发现,被收购企业的战略资产越多、未来的发展潜力越大,那么竞标的收购企业也会越多,被收购企业可以通过延长谈判在多家收购方中选择最优的并购交易。然而,新兴市场国家的跨国企业在面临自身约束以及缺乏相对优势的情况下,很可能为了快速完成交易从而暂时中止对被收购方股权采取完全收购的策略。最后,对于出于战略资产寻求动因的企业,尽管一些学者认为完全控股方式要优于部分控股方式(Anand和Delios,2002;Chen,2008),但是由于来自新兴市场国家的跨国企业很可能会对目标方在股权选择上做出妥协,虽然这会降低投资和获取战略资源后所产生的回报,但已经建立起的资源依赖关系也将为后续双方合作带来更大的灵活性,同时也给收购方进一步增持留下空间。合并以上分析,本文提出以下假设:

假设1:其他条件相同时,相对于战略资产寻求动因的企业,具有海外市场开拓动因的企业更倾向于较高的股权并购比例。

(三)盈利能力对企业海外并购动因与股权选择关系的影响

企业拥有的良好盈利能力通常会给合作方、市场各相关利益主体带来积极的评价,能够“缓和”新兴市场国家跨国企业在国际市场上所处于的相对劣势的地位(Moatti等,2015),进而对收购方的股权选择提供了更多可能。具体而言,对于具有战略资产动因的企业来说,一方面,随着盈利能力的不断提升,企业可以凭借其良好的经营记录取得一个相对优势的地位,通过跨境传递将技术、知识、能力内部化,企业也逐渐会拥有更强的市场势力(洪联英等,2015),进而企业增持股权的意愿也可能会表现得更加强烈。另一方面,新兴市场国家的跨国企业有优势去应对高速增长的变化,在这种动态环境中,拥有战略资产的目标方通常通过技术资源、营销经验和管理能力与收购方建立各方面的良好合作关系(Gubbi,2015)。Boateng等(2008)指出当双方互相合作产生优势时,彼此间资源依赖程度的不断增加可能会使双方经营过程中产生的分歧范围缩小,摩擦也很可能相应减少,实体间的合作意愿会进一步增强,此时具有战略资产寻求动因的企业也更倾向于继续向目标方增持其股权,增加对目标方的股权比重。然而,与具有战略资产动因的企业对比,就具有海外市场扩张动因的企业而言,如果目标方位于发达国家,那么来自新兴市场国家的海外企业盈利能力的不断增长也将会对目标方释放出积极信号,进而可以缓解目标方对预期业绩的疑虑(Moatti等,2015),并且来自新兴市场跨国企业的盈利水平的提升也会反映出潜在的增长机会和广阔的市场发展空间。在此环境中,发达国家的目标方必将注入更多的资金,与新兴市场的收购方保持更为密切地联系,以此来巩固和扩大市场份额。此时,具有海外市场扩张动因的企业,其高比重控股或者完全控股的方式很可能发生改变(Contractor等,2014;Yu等,2015;Buckley等,2016)。类似地,如果目标方在发展中国家,新兴市场国家跨国企业拥有的良好盈利能力很可能在谈判中占据优势地位并对目标方资产的依赖程度也很可能降低,目标方也倾向于同良好盈利能力的收购方组成合作团队去相互学习、提升效率(Cuervo-Cazurra和Genc,2008),这时目标方很可能会倾向提高股权参与度,而此时收购方也乐意通过减少股权比重来增加收购方的流动性(Gubbi,2015)。在此环境中,随着收购方盈利能力的提升,具有海外市场开拓动因的企业很可能会降低股权比重,调整高比重的股权选择策略。合并以上讨论,本文提出以下研究假设:

假设2:盈利能力可以显著地调节企业海外并购动因与股权选择之间的关系,即与战略资产寻求动因的企业相比,随着企业盈利能力的不断提升,具有海外市场开拓动因的企业,其股权并购比例较高的行为会被显著削弱。

三、研究设计

(一)研究样本和数据来源

本文通过从BVD-Zephyr全球并购交易数据库中的“海外并购事件”栏目提取2001年1月至2016年9月期间宣告发生并且已经完成的中国企业海外并购事件为原始样本,并按照如下标准进行筛选:(1)并购方为中国上市公司,目标方为非中国大陆企业及境外企业(考虑到中国香港作为特别行政区,经济制度的特殊性,故纳入目标方企业范畴)。(2)考虑到部分企业在内地及海外可能存在多地上市的情形,因此按照顾露露和Reed(2011)的做法选择其在海外并购事件发生时市值最高、市场流动性最好的某一地上市公司。(3)一般来说,收购股权比例至少达到50%以上可以被严格地视为一项海外并购事件,这在已有研究中是非常普遍的,本文也遵循学者Stiebale(2016)、Guadulape等(2012)的做法,选择企业持有目标方多数股权(majority acquisitions)的海外并购交易事件。(4)剔除金融类上市公司的海外并购交易事件。(5)剔除上市年度不足一年的公司和数据不完整公司。(6)本文借鉴王凤彬和杨阳(2013)、Gubbi(2015)等国内外学者的做法,将重心放在确认战略资产寻求和海外市场开拓这两类核心的动因上,并剔除以自然资源获取为目标的海外并购交易样本;本文最终样本涉及132起海外并购交易事件,共涉及118家上市公司,行业划分按照中国证券监督管理委员会2012年发布的《上市公司行业分类指引》确定,样本数据分布特征如表1所示。本文的海外并购动因通过BVD-Zephyr数据库中的“交易资讯信息”栏目、手动查询上市公司公告的历史记录以及巨潮资讯网、中财网、证券时报网、中国证券报·中证网等主要证券信息披露的媒体三方核对后得到。中国企业对海外目标方的股权并购比例(majority share)也来自BVD-Zephyr数据库。其他数据来自BVDOSIRIS数据库和国泰安CSMAR数据库。本文数据处理使用的统计工具为R version 3.3.1。

(二)研究变量测量

1. 股权选择。海外并购股权选择即并购方收购东道国目标企业的股权比重。参考Chari和Chang(2009)、Guadulape等(2012)、Ouimet(2013)的做法,本文采用中国企业海外并购的股权比例作为因变量,股权并购比例作为连续变量能够更加准确的反映出海外并购动因对股权选择行为的影响。在稳健性检验中,还将针对股权并购比例采用虚拟变量进行观测,即收购股权比例大于95%,视为完全控股,以“1”表示,其他则视为多数控股权,以“0”表示,以增强结论的稳健性。

表1 样本数据分布特征描述

2. 海外并购动因测量。从现有文献来看,由于中国企业海外研究样本相对较少,单一或多案例分析法在传统并购动因理论中被广泛采用(吴先明和苏志文,2014;周绍妮和文海涛,2013;苏敬勤和刘静,2013;李青原等,2011)。在已有经验研究中,刻画并购动因的主要方法有:国内学者邵新建等(2012)使用并购交易公告的文本信息进行分析,如果文本内容显示并购目标属于能源或者矿产企业,则将其归类为寻求自然资源动因,否则视为创造性资产寻求动因并采用单一的虚拟变量进行相应赋值。王凤彬和杨阳(2013)在剔除以自然资源并购动因的样本后,对交易公告信息进行分析,将研究重心放在探索型FDI项目(战略资产的寻求)上,如果文本的核心内容属于上述信息,则视为探索型FDI项目(事件),其余则笼统地视为传统型FDI项目,并采用单一的虚拟变量进行赋值刻画。何任(2014)利用并购公告的文本信息,提炼公告中含有并购动因的关键词语,并按照并购动因的分类标准作为判断依据进行归类。国外学者Boateng等(2008)在研究中国企业海外战略资产寻求动因与并购绩效的关系中,对于动因的刻画也通过并购交易公告以及《中国日报》(海外版)的文本信息进行提炼,如果符合战略资产寻求定义的则赋值为1,其余则归为其他。Gubbi(2015)通过查阅印度上市公司的并购公告信息,使用BVD-Zephyr数据库中并购交易资讯信息栏目以及媒体对该并购交易事件发生或者完成时对企业高层访谈新闻进行文本分析,同时按照海外动因类型的标准将交易动因进行归类衡量。本文通过手工收集相应的信息资料,由本文两位作者和一位精通企业并购理论的金融硕士生借鉴扎根理论思想共同对文本信息进行编码,具体做法如下:首先,系统性地收集并查阅上市公司含有该起海外并购交易事件期间所涉及的历史公告、中报、年报等文献资料,信息均通过巨潮资讯网、中财网、证券时报网、中国证券报·中证网等主要证券媒体披露的公开权威信息渠道进行交叉核对后得到。其次,针对上市公司披露的投资动机或者收购交易目的相关文本信息进行开放式编码,将文本数据进行重构以便形成概念化标签,随后对这些内容相近或重复的标签进行提炼,形成若干个核心概念。本文通过对资料初始编码,从文本资料中抽象出市场份额、销售渠道、海外客户群、产品线(链)、管理经验、技术、研发能力、品牌优势等概念。接下来,对已有资料的初始编码进行二次编码,目的是对原有资料和已有文献对海外并购动因类型的概念做进一步挖掘、对比和归纳。例如对于海外市场开拓动因,从资源基础观以及传统的国际商务研究来看,海外市场开拓动因不仅体现在对销售渠道的开拓,它本身也反映了企业战略,以及企业对海外资源的掌控与监督(王凤彬和杨阳,2013;Gubbi,2015)。这一概念在已有文献中通常包含有开拓新市场、新业务,获得产品的销售渠道及网络,增加市场份额,占有重要市场、新增产品线等这些内容。类似地,对于战略资产寻求动因,资源基础观认为具有价值的、稀缺的、难以模仿的以及难以替代的资源是组织竞争优势的主要来源,现有文献通常将战略资产视为一个抽象的概念,一般包括企业为增强竞争优势向外部寻求或者期望获得的战略性“资源”。表现为获取技术资源、生产过程中所需的特定资产或关键资源、新产品、专利、高质量的互补性资产,也包括并购后所获得的先进的管理与销售经验、品牌运营经验等(Buckley等,2016;王凤彬和杨阳,2013;Zheng等,2016;Boateng等,2008)。通过对文本信息的概念标签和已有文献对其概念所包含范畴进行归纳,分析上市公司该笔海外并购交易的最核心动因(编码的具体过程见附录)。此外本文也使用了R语言文本挖掘相关算法包进行文本分词,利用关键词对文本的贡献度进行分析作为海外动因归类的辅助判断手段。最后,在变量的设置上,借鉴国内学者邵新建等(2012)、王凤彬和杨阳(2013)的做法,采用虚拟变量对海外并购动因进行设定,其中将具有海外市场开拓导向动因的企业赋值为1、具有战略资产寻求导向动因的企业赋值为0。

3. 盈利能力。借鉴Moatti等(2015)的做法,利润率指标可以很好地用来反映在供求市场中企业在每个财务年度内盈利能力的变化情况,即本文采用营业利润率(operating margin)作为企业盈利能力的代理变量。后文的稳健性检验中,依照国内学者梁中华和余淼杰(2014)、张西征等(2012)的做法,选取销售利润率指标作为盈利能力的代理变量,以增强结论的稳健性。

4. 控制变量。参考洪联英等(2015)、Yu等(2015)、Cui和Jiang(2012)、Chari和Chang(2009)以及Chen(2008)的做法,本文控制了微观、宏观层面的重要变量。控制变量(Controls)具体包括以下变量:第一大股东持股比例指标(CR1)、海外并购经验指标(MAexperience)、企业性质(SOE)、总资产收益率指标(ROA)、现金比率指标(CashFlow)、公司总资产的自然对数表示的公司规模(LnFirmSize)、经营杠杆指标(FinanLev)、产品市场竞争程度(HHI)、行业类别虚拟变量(Industry)、目标方所在国家经济地位(Developed)、年份虚拟变量(Yeardummy)等。

(三)研究模型和变量定义

1. Tobit模型与设计

Tobit模型估计介绍如下:

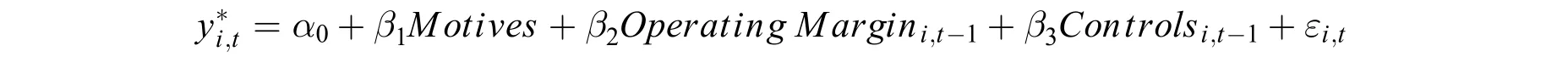

基本检验模型1:

基本检验模型2:

2. 变量定义汇总

表2 主要变量定义及计算方法

四、实证结果及分析

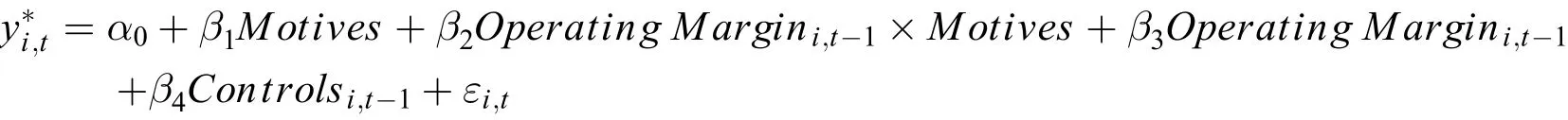

(一)描述性统计结果

表3列示了对各变量的描述性统计结果,由于财务数据存在少数异常值,因此在全样本水平对连续变量1% 以下和99% 以上的分位数进行Winsorize处理,以消除异常值对分析结果造成的偏差。Panel A是全样本的描述性统计,从统计结果来看,在132个样本观测值中,中国上市公司对目标方股权并购比例平均为89.90%,有90起海外并购交易事件采用完全控股方式,占样本数据的68.18%。从核心解释变量来看,平均来说,具有海外市场开拓动因的并购交易事件占比为54.55%,具有战略资产寻求动因的交易事件占比为45.45%,这与近年来我国企业兴起寻求海外战略资产的新现象符合;样本公司盈利能力水平均值为9.91%。从控制变量描述性统计来看,国有控股的上市公司海外并购交易事件占样本的比例为40.15%,这可能是因为,一方面本文研究并不关注自然资源寻求动因的企业和金融行业类别的企业,而这些企业通常往往是大型国有企业,另一方面也反映出非国有企业“走出去”的内生动力的日益增强的现状;曾经有海外并购交易经验的中国上市公司企业占样本的13.64%,这反映出中国上市公司海外并购的经验正在不断积累的客观事实,从事制造行业(大类)的中国企业占交易样本的70.45%。从产业市场集中度来看,企业所在的行业的竞争非常充分。从目标方企业所处的区位来看,选择发达国家为目的地的占样本的69.70%;为了检验海外并购动因对股权选择行为的影响,本文基于海外并购动因类型分组进行均值和中位数检验。从Panel B可以看出,具有海外市场开拓动因的企业的股权并购比例显著高于具有战略资产寻求动因的企业,并且具有不同动因类型的企业对控股方式也表现出一定的偏好,这初步验证了本文的假设1。Panel C还分别列示了同一性质的企业具有不同的动因所表现出的股权选择行为差异,这些都为后续研究提供了一个非常好的契机。此外,对于相关性检验,模型中解释变量之间的相关系数都比较低,并且在回归分析中的各模型方差膨胀因子(VIF)均小于3,小于多重共线性的临界值10,因此不会产生严重的多重共线性问题。限于篇幅,相关系数检验结果未在文中列示。

表3 主要变量的描述性统计表

(二)回归分析结果

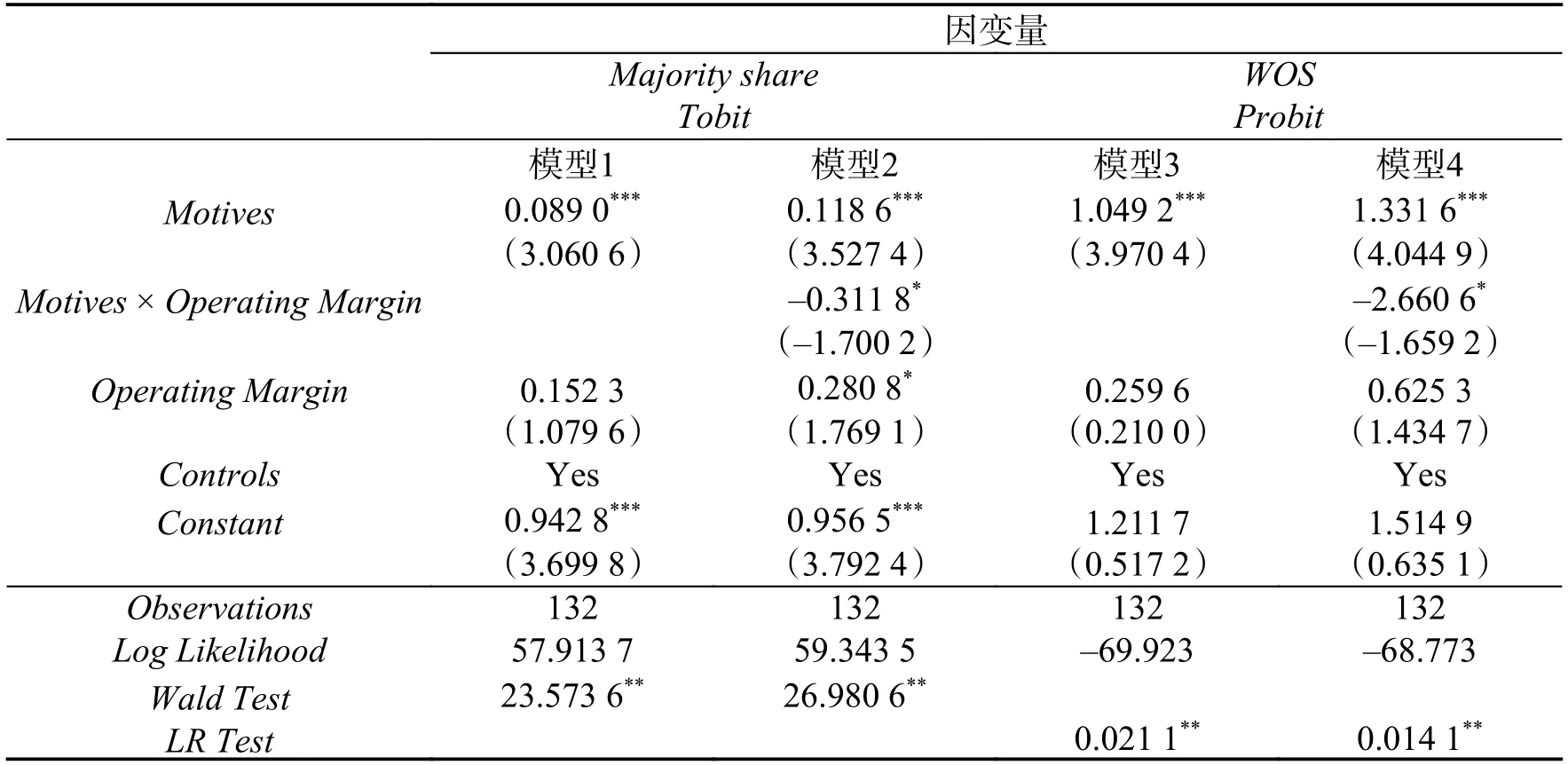

表4报告了海外并购动因对股权选择行为的影响,以及引入企业盈利能力与海外并购动因的交互项后对全样本回归的结果。从回归结果来看,模型中的海外并购动因变量的回归系数均为正,而且都显著。模型1是对假设1的检验结果,实证结果显示,海外并购动因变量的回归系数在1%水平下显著,其系数的符号与预期一致。这说明,在其他因素不变的条件下,与战略资产寻求动因的企业相比,具有海外市场开拓动因的企业更倾向于较高的股权并购比例,从而验证了假设1。进一步地,在模型1的基础上,本文继续检验中国上市公司盈利能力对海外并购动因和股权选择行为之间关系的调节效应。模型2是对假设2的检验,结果显示,海外并购动因变量的回归系数在1%水平下显著为正,企业盈利能力对海外并购的股权选择行为具有显著的正向影响,本文研究关心的交互项Motives×Operating Margin的系数在10%水平下显著为负,从而支持了假设2。这说明,与战略资产寻求动因的企业相比,在其他因素保持不变的条件下,随着企业盈利能力的不断增强,具有海外市场开拓动因的企业,其股权并购比例较高的行为会被显著削弱。在前文的模型1和2中,我们采用了股权并购比例(Majority share)作为因变量并采用Tobit模型进行分析。为增强结论的稳健性,模型3和模型4采用是否完全控股这一虚拟变量(WOS)作为股权选择行为的代理变量并对其采用Probit回归模型进行分析。从模型3和模型4列示的结果来看,海外并购动因变量的回归系数以及交互项Motives×Operating Margin的系数及符号均与模型1和模型2一致,检验的结果也说明,相对于战略资产寻求动因的企业,具有海外市场开拓动因的企业更倾向于采用完全控股这种股权选择方式,企业盈利能力的提升会显著调节并购动因与海外控股方式之间的关系。以上结果表明,并购动因对股权策略选择确实能产生显著的影响,并且企业需要关注在海外并购过程中提升自身“内功”建设的重要性,例如加强盈利能力的建设。此外本文替换模型中的盈利指标营业利润率(Operating Margin),选取净利率(Net Margin)和毛利率(Gross Margin),检验得到结果也与表4保持一致,由于篇幅所限,文中不再列示。综合本部分的实证结果,本文认为前文的假设得到了支持。

表4 海外并购动因、企业盈利能力与股权选择回归结果分析

(三)内生性检验

为确保研究结论的可靠性,本文采取以下方式进行内生性检验:由于本文的结论还可能受到样本选择性偏误的影响,具体来说,按照先前学者研究惯例,样本通常会选择交易状态已经完成的并购事件,但本文为了控制由于样本选择性偏误所可能带来的内生性问题,在原有研究样本的基础上还将未完成的海外并购交易事件纳入。其具体的交易状态包括交易已正式宣告但尚在进行状态、并购交易暂停中止状态、并购交易撤销状态等。同时,本文采用Heckman两阶段模型来克服这一问题:在第一阶段,选择中国企业是否能够成功地完成收购交易(Sucess)这一虚拟变量作为被解释变量构造Probit模型,并参考了Li等(2016)以及张建红等(2010)的研究,在原有模型解释变量的基础上增加宏观层面的文化距离(CultureDistance)这一虚拟变量,基于以上处理,本文在第一阶段使用的Probit模型如下:

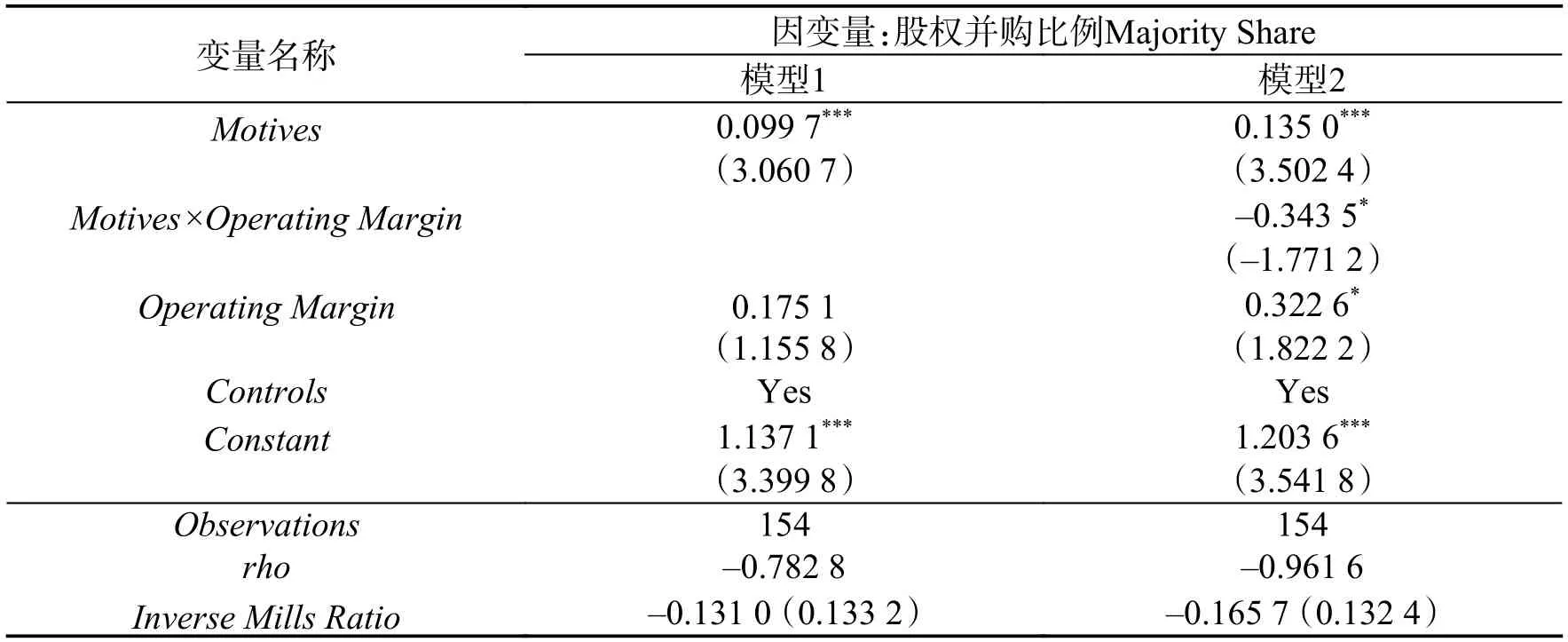

通过第一阶段模型,计算逆米尔斯比率(Inverse Mills Ratio),然后代入到原模型,进行第二阶段回归。表5列示回归结果的同时也报告了Inverse Mills Ratio统计量,由统计量的结果显示,Inverse Mills Ratio统计量结果不显著,故不拒绝原假设,说明本文的研究并不存在样本自选择问题。从表5列示的第二阶段的回归结果来看,本文的主要结论依然成立。

表5 内生性检验Heckman检验第二阶段回归结果

(四)基于不同情境下的进一步检验

本节中我们将进一步考察在不同情境下企业海外并购动因对股权选择行为的影响以及盈利能力对两者关系的调节作用的分化表现。本文根据样本数据分布特征(表1)和描述性统计结果(表3)检验了企业性质、行业差异以及目标方国家市场地位这三种重要特征。从表6模型1至模型6的分组检验结果来看,在不同情境下,企业的海外并购动因对股权选择行为仍然具有显著影响,而企业盈利能力对这两者关系的调节效应则表现出一定程度的分化。这种分化体现在:(1)相比于国有企业,企业盈利能力对海外并购动因与股权选择行为之间关系的调节效应在非国有企业中表现得更加明显。可能的解释是国有企业的海外并购或许含有其政治动机使得东道国政府乃至企业产生一定的警惕与顾虑(邵新建等,2012),使得国有企业的盈利能力与海外并购动因的交互作用相比于非国有企业要有所弱化。(2)至于行业差异以及海外并购的区位差异,对于中国企业特别是制造业企业,往往会选择发达国家和地区。一般来说,这类市场投资环境较好、市场成熟度高、技术水平较高,而对于中国企业来说,进入这类市场必须拥有自身

某方面的相对优势(顾露露和Reed,2011),此时中国企业可以凭借良好的经营活动来增强其议价能力进而形成相对的优势,由此,企业盈利能力对于制造业企业和面对发达国家的目标企业来说,也就成为显著影响股权选择的重要因素,其调节作用表现得更加显著。由本节的分组检验结果可见,表6基于不同情境下的实证发现与假设1和假设2也较为吻合。

表6 基于不同情境下的分组回归结果

五、结 论

利用BVD-Zephyr全球并购交易数据库,通过查阅中国上市公司发起的海外收购事件,手工收集了上市公司海外并购动因的数据,将资源基础观理论整合到国际商务研究框架中,实证检验了企业海外并购动因对股权选择的影响,并进一步探讨了企业盈利能力对两者关系的调节效应。研究发现:第一,企业海外并购动因对股权选择有显著影响,具有不同类型海外并购动因的企业存在特定的股权选择偏好,相对于战略资产寻求动因的企业,具有海外市场开拓动因的企业倾向于较高的股权并购比例;第二,在并购整合过程中,盈利能力可以显著地调节企业海外并购动因与股权选择之间的关系,即与战略资产寻求动因的企业相比,随着企业盈利能力的不断提升,具有海外市场开拓动因的企业,其股权并购比例较高的行为会被显著削弱;第三,在不同情境下,企业的海外并购动因对股权选择行为仍然具有显著影响,而企业盈利能力对这两者关系的调节效应则表现出一定程度的分化。

本文的研究结论对我国企业的海外并购具有较强的借鉴意义。首先,企业的海外并购动因确实会影响股权选择行为。本文认为对于中国企业海外并购事件,由于资金量投入巨大,所要求的项目回报承诺往往较高,但本身涉及的风险也很大,因此对于企业而言,一定要认识到其交易事件背后的核心并购动因可能对股权选择行为带来的影响,避免由于企业海外并购存在的盲目性、目的性不明确所带来的后续发展隐患。其次,要避免偏向完全控股的选择误区。实际上持有高比重的股权份额并不代表对海外组织的控制,股权结构作为公司内部控制的产权基础,其股权比例只是实现支配意愿和支配强度的基本方法,大量资金的投入反而可能会导致企业承受高杠杆风险,这需要企业根据市场需求、自身海外并购动因以及成本收益等原则来综合考虑。最后,海外并购的主体是企业,由于目前中国企业整体上并不具有所有权优势,因此在注重国家、制度、行业层面等因素下,企业还要着力加强微观基础建设,培育和构建我国企业的所有权优势,特别是在国际化过程中要注重企业经营能力的培养,提升自身盈利水平以增进企业在海外并购过程中的议价能力,通过企业的盈利能力指标进一步优化调整海外并购的股权结构,并最终引导企业理性的进行股权选择。

需要指出的是,本研究还存在以下不足:在被并购企业数据的可获取性方面,尽管本文使用了相关的研究数据库,但是从我国上市公司跨境并购的目标方企业特点来看,目标方为非上市公司占据研究样本的绝大多数,故本文在实证模型中,对于控制变量,可能无法包含更多的目标企业的特征数据。此外,由于本文聚焦于企业海外投资动因对股权选择的影响,兼谈了企业的微观重要因素即盈利能力对两者关系的调节效应,对于其他一些重要外部因素是否也会对以上两者关系产生影响,这是未来值得深入研究的问题。

[1]顾露露, Reed R. 中国企业海外并购失败了吗?[J]. 经济研究, 2011, (7): 116–129.

[2]何任. 并购对收购公司长期股东价值影响的实证研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2014.

[3]洪联英, 陈思, 韩峰. 海外并购、组织控制与投资方式选择——基于中国的经验证据[J]. 管理世界, 2015, (10): 40–53.

[4]李青原, 田晨阳, 唐建新, 等. 公司横向并购动机: 效率理论还是市场势力理论——来自汇源果汁与可口可乐的案例研究[J]. 会计研究, 2011, (5): 58–64, 96.

[5]梁中华, 余淼杰. 人民币升值与中国出口企业盈利能力——基于面板数据的实证分析[J]. 金融研究, 2014, (7): 1–15.

[6]林季红, 张璐. 中国企业海外并购的股权策略选择[J]. 财贸经济, 2013, (9): 76–84.

[7]邵新建, 巫和懋, 肖立晟, 等. 中国企业跨国并购的战略目标与经营绩效: 基于A股市场的评价[J]. 世界经济, 2012, (5):81–105.

[8]苏敬勤, 刘静. 中国企业并购潮动机研究——基于西方理论与中国企业的对比[J]. 南开管理评论, 2013, (2): 57–63.

[9]王凤彬, 杨阳. 跨国企业对外直接投资行为的分化与整合——基于上市公司市场价值的实证研究[J]. 管理世界, 2013, (3):148–171.

[10]吴先明, 苏志文. 将跨国并购作为技术追赶的杠杆: 动态能力视角[J]. 管理世界, 2014, (4): 146–164.

[11]张建红, 卫新江, 海柯·艾伯斯. 决定中国企业海外收购成败的因素分析[J]. 管理世界, 2010, (3): 97–107.

[12]张西征, 刘志远, 王静. 企业规模与R&D投入关系研究——基于企业盈利能力的分析[J]. 科学学研究, 2012, (2):265–274.

[13]周绍妮, 文海涛. 基于产业演进、并购动机的并购绩效评价体系研究[J]. 会计研究, 2013, (10): 75–82.

[14]Anand J, Delios A. Absolute and relative resources as determinants of international acquisitions[J]. Strategic Management Journal, 2002, 23(2): 119–134.

[15]Boateng A, Qian W, Tianle Y. Cross-border M&As by Chinese firms: An analysis of strategic motives and performance[J].Thunderbird International Business Review, 2008, 50(4): 259–270.

[16]Buckley P J, Clegg L J, Cross A R, et al. The determinants of Chinese outward foreign direct investment[J]. Journal of International Business Studies, 2007, 38(4): 499–518.

[17]Buckley P J, Munjal S, Enderwick P, et al. Cross-border acquisitions by Indian multinationals: Asset exploitation or asset augmentation?[J]. International Business Review, 2016, 25(4): 986–996.

[18]Chari M D R, Chang K. Determinants of the share of equity sought in cross-border acquisitions[J]. Journal of International Business Studies, 2009, 40(8): 1277–1297.

[19]Chen S S. The motives for international acquisitions: Capability procurements, strategic considerations, and the role of ownership structures[J]. Journal of International Business Studies, 2008, 39(3): 454–471.

[20]Contractor F J, Lahiri S, Elango B, et al. Institutional, cultural and industry related determinants of ownership choices in emerging market FDI acquisitions[J]. International Business Review, 2014, 23(5): 931–941.

[21]Cuervo-Cazurra A, Genc M. Transforming Disadvantages into advantages: Developing-country MNEs in the least developed countries[J]. Journal of International Business Studies, 2008, 39(6): 957–979.

[22]Cui L, Jiang F M. State ownership effect on firms’ FDI ownership decisions under institutional pressure: a study of Chinese outward-investing firms[J]. Journal of International Business Studies, 2012, 43(3): 264–284.

[23]Dunning J H. Location and the multinational enterprise: A neglected factor[J]. Journal of International Business Studies, 1998,29(1): 45–66.

[24]Gaffney N, Karst R, Clampit J. Emerging market MNE cross-border acquisition equity participation: The role of economic and knowledge distance[J]. International Business Review, 2016, 25(1): 267–275.

[25]Guadalupe M, Kuzmina O, Thomas C. Innovation and foreign ownership[J]. American Economic Review, 2012, 102(7):3594–3627.

[26]Gubbi S R. Dominate or ally? Bargaining power and control in cross-border acquisitions by Indian firms[J]. Long Range Planning, 2015, 48(5): 301–316.

[27]Lahiri S, Elango B, Kundu S K. Cross-border acquisition in services: Comparing ownership choice of developed and emerging economy MNEs in India[J]. Journal of World Business, 2013, 49(3): 409–420.

[28]Li J T, Li P X, Wang B. Do cross-border acquisitions create value? Evidence from overseas acquisitions by Chinese firms[J].International Business Review, 2016, 25(2): 471–483.

[29]Meyer K E, Wright M, Pruthi S. Managing knowledge in foreign entry strategies: A resource-based analysis[J]. Strategic Management Journal, 2009, 30(5): 557–574.

[30]Moatti V, Ren C R, Anand J, et al. Disentangling the performance effects of efficiency and bargaining power in horizontal growth strategies: An empirical investigation in the global retail industry[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(5):745–757.

[31]Nicholson R R, Salaber J. The motives and performance of cross-border acquirers from emerging economies: Comparison between Chinese and Indian firms[J]. International Business Review, 2013, 22(6): 963–980.

[32]Ouimet P P. What motivates minority acquisitions? The trade-offs between a partial equity stake and complete integration[J].Review of Financial Studies, 2013, 26(4): 1021–1047.

[33]Stiebale J. Cross-border M&As and innovative activity of acquiring and target firms[J]. Journal of International Economics,2016, 99: 1–15.

[34]Yu J, Lee S Y, Han K. FDI motives, market governance, and ownership choice of MNEs: A study of Malaysia and Thailand from an incomplete contracting perspective[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2015, 32(2): 335–362.

[35]Zheng N, Wei Y Q, Zhang Y B, et al. In search of strategic assets through cross-border merger and acquisitions: Evidence from Chinese multinational enterprises in developed economies[J]. International Business Review, 2016, 25(1): 177–186.