渠道多元和天然气终端价格改革

2018-03-06林须忠

林须忠

(中广核节能产业发展有限公司,广东 深圳 518026)

0 引言

天然气渠道不论是政策和实践,都存在争议,并存在截然不同的政策导向。有支持城镇管道的,也有支持点供的,还有提倡大用户直供的。各个地方政策迥异,中央各部委也有不同的见解。在《加快推进天然气利用的意见》正式稿中删除了征求意见稿中的“放开大用户‘直供直销’”,但是在《2017年能源工作指导意见》重点任务中就提出“积极推动天然气大用户直供”。而在《加快推进天然气利用的意见》提出的“建立用户自主选择资源和供气路径的机制”中的实现路径“用户自主选择供气路径的,应当符合燃气发展等专项规划”,并“申请取得燃气经营许可证后方可经营供气”被认为中自相矛盾[1]。

笔者第一节分析有效市场结构和价格放开的关系,第二节提出降低渠道门槛是市场结构优化的必要前提,第三节比较了各个渠道的优劣势和各地的政策,第四节提出了现阶段渠道多元的必要性以及未来渠道融合的趋势,最后给出结论和建议。

1 建立有效的市场结构

所谓的“管住中间,放开两头”中的价格放开,即通过竞争发现合理的价格,这应该是两步走,首先是形成价格,这目前已经有了,但是这种价格是畸形的,不合理的[2]。因此,价格放开的重点应该是第二步,发现合理价格,即通过有效的竞争,让价格趋近于合理的均衡价格。这其中,关键是分析并建立有效竞争的市场条件。

1.1 政策的要求

中央十八届三中全会要求“推进天然气等领域价格改革,放开竞争性环节价格。政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节”。《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》明确“促进市场主体多元化竞争,稳妥处理和逐步减少交叉补贴,还原能源商品属性”。中央财经领导小组第六次会议明确“还原能源商品属性,构建有效竞争的市场结构和市场体系,形成主要由市场决定能源价格的机制”。而最新的《加快推进天然气利用的意见》中明确“上游经营主体多元化和基础设施第三方公平接入实现后,适时放开气源和销售价格”。

可见,政策上要求的价格放开是有范围、有前提、有条件的。范围是竞争性环节,除了重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。前提是还原能源商品属性,稳妥处理好和减少交叉补贴。条件是构建有效的市场结构和市场体系,包括经营主体多元化和基础实施公平接入等。

1.2 实践的经验

如果将政府的要求套用一个分析范式,最合适的就是以哈佛大学为首的结构—行为—绩效学派(即SCP范式)。该学派认为,市场结构决定企业行为,企业的行为又决定了市场绩效的各个方面[3]。与SCP范式相对应的是芝加哥学派,该学派认为,除非政府的高强度干预,否则一个强大公司能做到的事,另外一个公司同样也能做到。也就是说,政府对市场的不适当干预可能导致垄断。哈佛学派和芝加哥学派是产业经济学中最经典,也是应用最广的分析范式,二者的共同点都提到了政府干预的重要性。实际上,燃气正是个政府高度干预、高行政壁垒的行业。

梳理15年来燃气快速发展的历程,基本的经验就是,政策决定了准入门槛和市场分配,进而形成市场结构,市场结构又决定了企业行为,进行又影响了市场的绩效。因此,不论是政府的改革还是实践的需求,SCP范式是适用的。

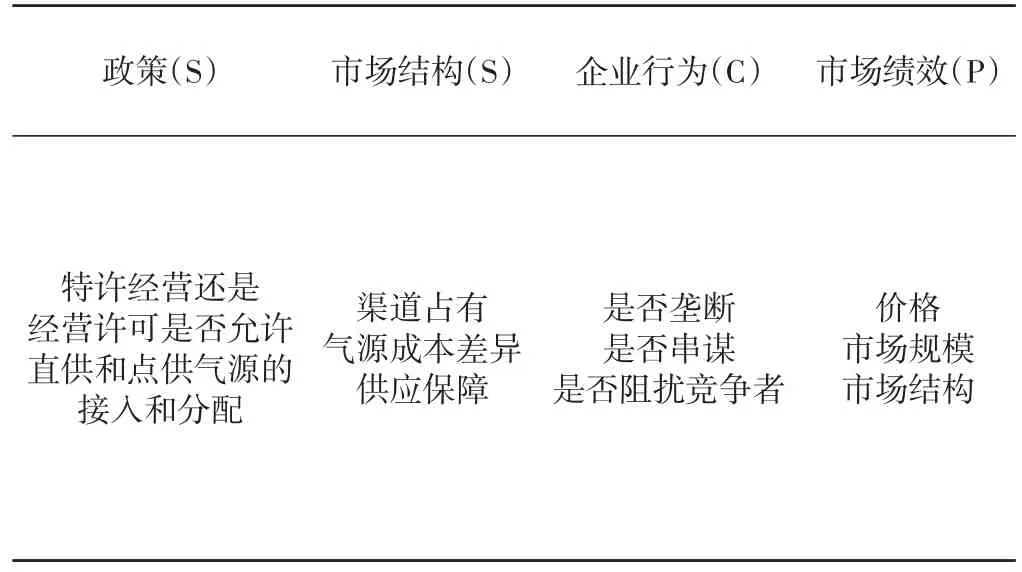

2 燃气行业的SSCP分析

燃气行业的SSCP分析包括政策(S)、市场结构(S)、企业行为(C)和市场绩效(P)4个方面的内容。

触摸屏的接口选择为IF 1B;波特率为19 200;地址设置为1;勾选“总线上的唯一主站”,其余默认。

2.1 市场结构影响因素

一般来说决定市场结构的因素主要有:进入条件,产品差异化,卖者的数量和规模以及买着的数量和规模[4]。进入条件是指影响公司进入市场的因素,比如具备什么的资源、证照、实力等才具有竞争优势等,燃气行业主要行政门槛、气源和渠道等。产品差别化主要包括产品对用户的可替代性和对竞争者的可模仿性,燃气产品最主要的差异是供应方式、成本差异和供应保障。而卖者的数量主要由竞争者之间的实力和差距决定的,差距越大市场越集中。买者选择性越少、越分散,卖方的议价能力越强。综合起来,决定市场结构的四个因素中,渠道均具有重要的作用,如表1所示。

表1 市场结构影响因素表

2.2 燃气渠道的特点

对于燃气行业,渠道具有特别的重要作用。一般的渠道,作为产品在生产环节之后所经历的一系列途径[5],具有多样性和可选择性。燃气则不同,首先它是是一种气体,需要稳定可靠的包装才能送到用户,而这种包装,同时也是它的供应渠道,因此只有掌握终端渠道才能获取最终用户。其次,燃气的终端渠道比较单一,只能管道和点供二选一(直供适用于大用户),从成本和供应保障角度考虑,前者具有明显的优势。第三,燃气管道具有成本劣可加性,一张大的管道比多张并行的小管道的投资和运营成本更低。同时这种自然垄断属性要求政府设定准入门槛和加强监管。而这些门槛和监管构成了燃气行业的基本政策。

2.3 燃气行业的SSCP范式

燃气的政策、渠道和气源的分配具有比较大的关联性。具体讲,管道燃气特许经营制度规定,在限定范围内,只允许一家投资、建设、经营城镇管道设施和供应燃气。获得特许经营权,就意味着获得管道燃气的唯一市场准入。同时,管道燃气企业作为当地政府的代表,往往可以“业主单位”的身份与上游气源方对接,享有上游管道气源的优先权和保障权。

与之对比的是经营许可制度,该政策放开城镇燃气管道的投资和经营权,允许多主体建设和运营燃气管道。除此之外,政策是否允许点供和大用户,关系到市场渠道的多元化,影响到燃气的供应和竞争的格局。这些政策的差异,就决定了市场结构的重要方面,渠道占有、气源成本差异和供应保障等。同时为了适应对燃气终端行业的分析,我们有必要将SCP范式进行扩展,增加了政策因素(表2)。

表2 燃气行业的SSCP分析范式

在渠道、气源差异和供气保障等影响市场结构的要素中,渠道是焦点所在。因此,优化市场结构,放开价格竞争,首先需要分析渠道的准入和开放政策,比较各地的政策,分析各种渠道的优劣势。

3 渠道的比较

当气源从原先的紧平衡转变为现在的总体宽松和局部过剩,渠道的重要性越发凸显。

3.1 准入门槛

不同的渠道有不同的准入门槛。城镇管网只有获得特许经营权才能修建,可以向包括工商业在内的所有用户供气,并要履行向居民普遍供气的义务。点供,符合燃气规划是手续获批的前提,以槽运的形式获得气源。在特许经营政策下,点供只能向单一用户供气。如果是经营许可制,就可以向多用户供气。直供管网,上游气源通过专用管道直接输送到用户,不需要经过城镇管网转一手,只有用气量达到一定的规模才能修建,如表3所示。

表3 燃气渠道的比较表

3.2 渠道比较

不同的渠道,优劣势明显,适用对象也不同。城镇管网准入门槛高、覆盖面广、经营成本低,因此特别符合居民和中小工商业用户。在没有直供政策下,点供是工商业用户的第二选择,它建站选址灵活、建设周期短,特别适用于管网未到达地区的供气。但与城镇管网相比,点供劣势明显。首先,受“一对一”供气规模的限制(目前大部分地区实行特许经营制度),点供无法实现规模经济。其次,受投资专用性强的影响,点供议价能力偏低。第三,点供供气保障不如管网高。因此,直供就派上用场。大用户直供比城镇管网针对性强,供气更稳定,管输距离短。相比于点供,直供供气更有保障,运营成本更低,更适合于大规模供气。它的优势在于让大用户和上游优质气源建立了一种渠道,并且消除了城镇管网渠道垄断带来的不合理加价。

3.3 政策比较

目前,各地对于渠道的政策不同,归纳起来,主要有以下几种,如表4所示。城镇管网都是支持的,覆盖全国。区别在于是特许经营还是经营许可,前者如福建、浙江等国内大部分地区,后者如广东等。点供也基本上允许,但是在东莞和临沂等地受到一些限制。同时,定位上也有差异。在福建等地,点供定位就是“配角”,适用管网未到达地区的市场开拓和市场培育,在管输气到达后,要考虑“退居二线”。同时受燃气规划和需要办理经营许可证等影响,点供的合规是一个隐形的“高门槛”,这源于在城市燃气规划中,点供的定位往往就是应急和保供,企业用气基本不在规划范围内。并且,管道燃气企业往往就是燃气规划的牵头制定单位,它首先考虑的是自身项目的安排。因此,国内的大部分点供都没有获得“合法身份”,要面临类似临沂等地“秋后算账”的合规风险。但在寿光等地,以自用站的形式降低了点供合规的门槛。显然自用不属经营范畴,这是政策的一大进步。直供管网目前还是起步阶段,只有成都等地试点,大部分地区修建还缺乏直接的政策依据。

表4 全国各地渠道政策的比较表

4 渠道政策的改革

渠道的多样化和经营主体的多元化,冲击最大的是燃气特许经营权,动了管道燃气经营商的“奶酪”,因此有必要澄清各种渠道的理论依据,缕清管道燃气特许经营制度的利益关联。

4.1 理论依据

燃气管网的投资具有自然垄断特征,即成本的劣可加性。具体来说,输送同样气量的一张管网比多条管网成本更低。源于此,政府应统一规划并独家建设和经营。从理论上讲,基于管道集约化利用的原则,输配管道应该具有代输功能,允许供气方与用气方公平接入。基于非歧视原则,管道输配与燃气供应应该独立,不能由同一主体或者利益相关方经营。同时,居民、学校、养老院等公用事业和公益性服务具有准公共物品的属性,政府应该保障供应用气和质量,并监管价格。

经营许可制度走向了另外一个极端,允许建设多条管道,违背了管道的成本劣可加性,造成重复敷设管道、挤占地下空间等,在广东汕头等执行不理想,最终由政府出现协调,实质上又回归到特许经营制度[6]。

现在执行的特许经营制度,以燃气输配与终端供气捆绑经营的方式,管道不对外开放,造成管输气的行政垄断,形成了燃气终端监管过度和市场化严重不足的被动局面。它的制度缺陷在于,通过设立高行政门槛,给予管道燃气企业市场保护,用工商业供气补贴居民用气,同时政府获得出让特许经营权和入股管道燃气企业不菲的收益[7]。

点供和大工业直供就是这种不合理政策挤压下的产物。工商业用气是典型的私人物品,用户拥有自主选择气源和渠道的权利。但从成本和风险考虑,点供无法正面抗衡城镇管网,直供的弱点在于资产专用性程度高,面临被“敲竹杠”和资产沉没的风险。但在渠道和供气绑定的政策环境下,这两种都是无奈的选择。

4.2 改革难点

点供和大用户直供,实际上都蚕食了城镇管道燃气“大一统”的部分市场,因此改革的阻力在于,一是谁来保障价格偏低的公用事业的供气,二是特许经营权的补偿问题,三是政府收益降低带来的改革阻力。随着政策和市场的变化,目前环境更有利于特许经营改革的推进。

首先,居民和工商业用气价格“倒挂”现象得到缓解,一是通过实行阶梯气价,直接提高了居民气价,二是气源价格总体走低带动工商业气价的降低。因此,交叉补贴的问题已经减少了。其次,管道燃气特许经营制度迄今已经15年了,燃气企业早已收回了对特许经营权的投资。第三,政府总体利益的衡量。虽然一些地方政府入股管道燃气企业获得了不菲的收益,但是特许经营带来的负面影响也愈发让政府头疼。当地企业饱受气价高昂之苦,造成招商引资吸引力下降。管道建设慢、供气不及时,让官员在环保治理上是如坐针毡,难逃环保治理不力之责。这些压力不得不让政府重新审视这种模式的可延续性。正是在这种条件下,在气源供给宽松和“煤改气”政策的驱使下,这两年点供数量突飞猛进,大用户直供也取得了突破。

4.3 次优选择

从理想的角度考虑,如果城镇燃气管网实现非歧视性的开放,并且政府可以完全预期到城镇未来的规划和用气情况,那么一张城镇管网就可以“绘到底”,保障城镇所有用户的供气,并且运营成本最低。这种情况下,直供管网确实显得多余,点供也可以单纯地定位为应急和保供。但是,在特许经营制度下,点供和直供管网是用户的第二选择,没有了这个选择,用户就失去了议价的能力。因此,根源自在于特许经营制度的异化和燃气改革的不彻底和不到位,这种无奈是一种次优的选择。某种程度上讲,中国燃气上游的气源垄断,跨省级管网和省级管网的封闭以及政府的歧视性监管等[8],均是一定程度的过渡性杂种[9],因此燃气终端和渠道也无法完全遵循其“纯正”的属性定位和管理。我们的希望是,通过政策的调整,可以减少这种过渡性的副产品和过渡的时间,早日实现渠道的融合。

4.4 渠道的融合

当天然气渠道政策放开后,从资源优化利用的角度,需要利用城镇管网不断扩大的契机,实现城镇管网、点供和直供管网三种渠道的融合。现在不少地方的城镇主干管网的负荷率已经超过七成,甚至接近满负荷,因此重新规划管网和修建复线就显得必要。而且,燃气终端的调峰和应急保供还是一个比较薄弱的环节,市场空间很大,需要发挥LNG储备站辅助调峰功能和直供管网互联互通的应急保供作用[10]。

城镇管网是燃气终端供应的基本渠道。点供特别适合于市场空白区域,一旦城镇管网敷设到位,可以应用于给城镇燃气应急保供和调峰。这样,点供与城镇燃气管网就实现了融合。直供管网需要面对单一用户用气量不稳定或者萎缩带来的固定投资成本沉没的风险,同时为了提高供气保障,直供管网需要与城镇管网互联互通,并且需要纳入燃气管网统一规划。当上下游通畅和渠道共享之后,城镇管网与直供管网也就融合了。

5 结束语

优化市场结构,放开价格竞争,前提是放开渠道的准入,促进渠道的多元化。囿于政策的限制,目前点供行政干预太多、合规门槛偏高,未取证的项目面临“秋后算账”的政策风险。直供管网还处于试点阶段,地方政府推广力度不及预期。因此,笔者建议:

1)利用天然气价格总体趋势走低和居民实行阶梯气价的契机,进一步处理好交叉补贴问题,降低管道燃气企业的政策性负担,为特许经营制度的改革做好铺垫。

2)降低点供合规的门槛。一种方式是区分自备气站和非自备气站,自备气站没有经营性质,取消符合燃气规划的前置要求,以安全为主要审批条件,同时允许以土地租赁的方式建设非自备气站。另外一种方式是允许大型点供项目接入城镇燃气管网,发挥应急和保供功能。

3)在城镇管网输气能力已经饱和或管网空白的区域,对具备大规模稳定用气的客户,降低直供管网准入门槛,明确政策依据。城镇管网具备输气余量的情况下,开放对大用户的代输功能。

[1]郭宗华.天然气利用意见值得称道也有遗憾[N].中国能源报,2017年7月10日.

[2]林须忠.浅析燃气特许经营权的影响和改革:以福建省为例[J]. 天然气技术与经济,2016,10(3):60-62.

[3]牛丽贤,张寿庭.产业组织理论研究综述[J].技术经济与管理研究,2010(6):136-137.

[4]刘志彪.现代产业经济学(研究生教学用书)[M].北京:高等教育出版社,2009:4-6.

[5]菲利普·科特勒,凯文·莱恩·凯勒.营销管理(第14版)[M].王永贵,于洪彦,何佳讯,等,译.北京:中国人民大学出版社,2012:452.

[6]刘婉萍,肖彤兰.两强“联姻”构筑管道燃气“一张网”[N].汕头都市报,2016-04-28.

[7]林须忠.管道燃气特许经营的四重逻辑.[J].中外能源,2017,(22)9:1-5.

[8]林须忠.价格监管、政府逐利和天然气体制改革:来自福建省的案例剖析[J].天然气技术与经济,2017,11(3):64-66.

[9]樊纲,陈瑜.“过渡性杂种”:中国乡镇企业的发展及制度转型[J].经济学(季刊),2017,4(4):948-950.

[10]国家能源局石油天然气司等.中国天然气发展报告(2017)[M].北京:石油工业出版社,2017:24.