识而琢之 其器乃成—收藏家章乃器和他的藏捐文物

2018-03-06苏生文

□ 苏生文

章乃器(1897~1977年),浙江青田人,是我国著名的爱国民主人士、民族资本家、经济学家、文物收藏家。在中国近代史上,章乃器曾经作为“七君子”之一而名闻中外。1931年“九一八事变”后,日本帝国主义发动了侵华战争,东北被占,华北危机,中华民族面临着生死存亡的关键时刻。在这生死存亡的关键时刻,要求停止内战、一致抗日的呼声空前高涨。社会名流、民主人士纷纷组织爱国团体,试图促成当时的国民政府停止内战、一致抗日。其中,以沈钧儒、王造时、李公朴、沙千里、章乃器、邹韬奋、史良等名流组成“救国会”,最为活跃,影响力也很大。而当时的国民政府以“内患”未清、与日寇的实力相差过于悬殊为由,在抗战的问题上畏首畏尾,难下决心,甚至认为“救国会”等爱国团体的行为有借抗日的名义图谋不轨的嫌疑。1936年11月23日,国民政府以“危害民国”罪在上海逮捕了“救国会”领导人沈钧儒、章乃器、邹韬奋、史良、李公朴、王造时和沙千里,并移送至位于苏州的江苏省高等法院羁押。这就是震惊中外的“七君子”事件。在羁押期间,“七君子”不畏强暴,坚持斗争。社会各界也在外面积极营救。1937年“七七”卢沟桥事变爆发后,局势大变。在全国人民的呼吁下,国民政府终于下定了全面抗战的决心。羁押半年多的“七君子”也被释放(图1)。

图1 “七君子”出狱后与马相伯、杜重远合影。前排左起:沙千里、史良、马相伯,后排左起:杜重远、章乃器、邹韬奋、沈钧儒、王造时、李公朴。摄于1937年8月3日,南京

抗战期间,章乃器利用自己在财经方面的所长(章毕业于杭州甲种商业学校,长期在银行系统任职,曾任中国大学工商管理系主任),为抗战做了很多后勤工作。中华人民共和国成立前后,他积极参加中国人民政治协商会议的各项筹备工作,并出任政协财政经济组组长。1952年起,任中央人民政府粮食部部长,对新中国初期的民生建设做出了贡献。

作为“七君子”之一,章乃器的生平事迹为中国近现代史研究者所熟知。但作为一个收藏家,他对祖国的文物保护事业所做的贡献,人们了解得并不多。

章乃器很早就关注古物。1948年,他曾在香港资助著名史学家翦伯赞在舶寮岛的考古发掘工作。这次考古发掘出土了新石器时代的石斧、陶片等文物,发掘成果刊载于翦伯赞《舶寮岛史前遗迹访问记》一文中。1948年底到达东北解放区后,他开始在东北搜集社会上的流散文物。1949年初北平和平解放后,章乃器来到北平(中华人民共和国成立前夕改称北京),参加中国人民政治协商会议的筹备工作,并出任公职,把家也搬到了北京。从此,他利用公余之暇,频繁光顾北京隆福寺、琉璃厂和东大地(今红桥附近)的文物市场,开始了他系统收藏文物的历程。

由于刚经历过长时间的乱世,大局甫定,又加上原先的藏家富户多受到冲击,大量的文物流散到古玩市场。当时市面上文物价格之低,据说达到了“现今无法想象的程度”。当时的古玩市场虽然也是鱼龙混杂、良莠不齐,但还是存在着较大比例的真品。因此,章乃器几乎不费多大力气就“淘”到了很多好东西。当然,上当“交学费”也是难免的。

在收藏实践中,章乃器除了练就一双自己独特的识宝慧眼外,还虚心向当时的文物收藏大家求教。古玩行前辈孙瀛洲老曾为他“掌眼”,收藏大家叶恭绰、张伯驹、赵振经(逊清内务府郎中庆宽的后裔)等也和他过从甚密。章乃器本人的欣赏品位很高,对这些文物所蕴含的历史信息和艺术信息也有独到的研究。

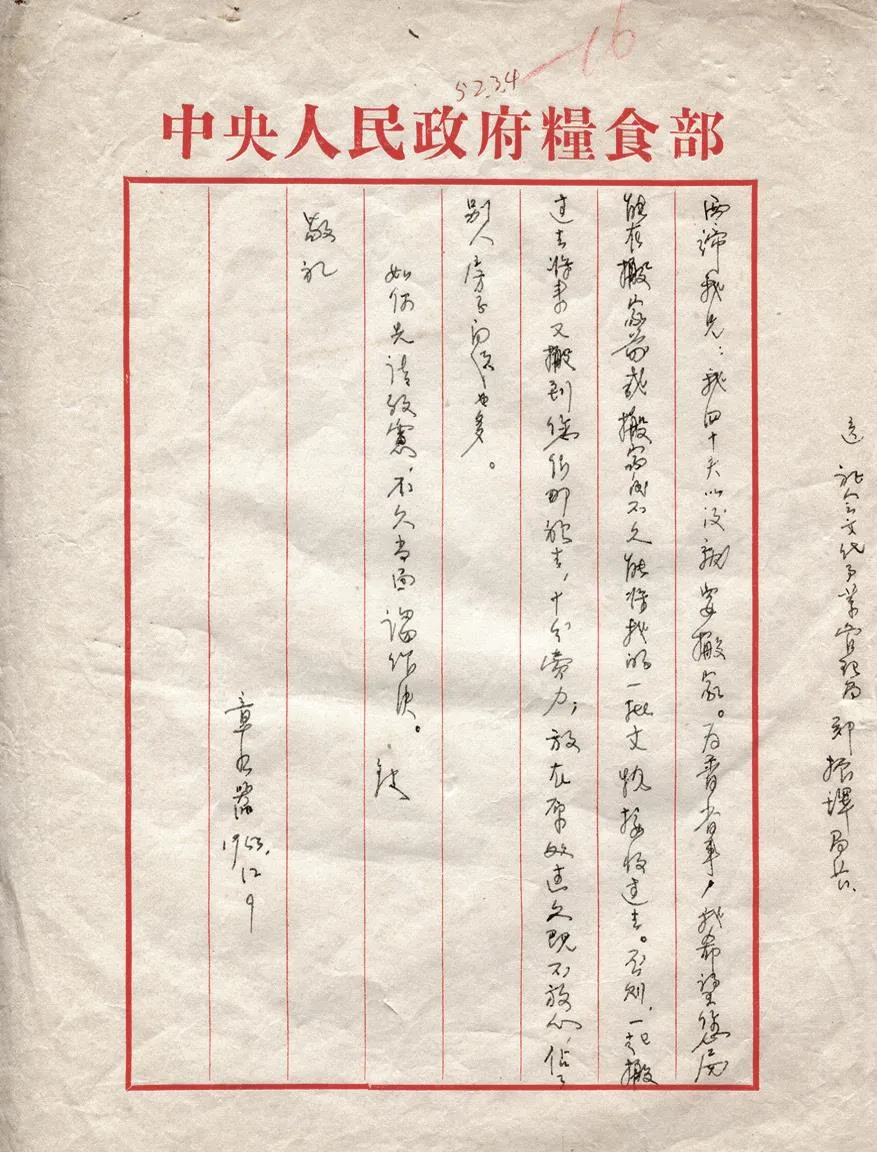

图2 章乃器为捐献文物致社会文化事业管理局局长郑振铎函底稿,1953年12月9日

图3 汉 彩绘陶壶

图4 商 饕餮纹扁足青铜鼎

图5 商 饕餮纹青铜斝

在短短的数年时间里,章乃器就已经积存了三个房间的文物,涉及到收藏的多个门类,除了青铜器、铜镜、玉器、陶瓷这几个大项外,还有印章、漆器、宗教法器、文房用具等;除了中国文物外,还收藏了一批日本文物。“收藏,只是暂时拥有。”章乃器收藏这些文物的目的,并不是为了牟利,而是为国家暂时保管这些流散文物。从他涉足收藏的第一天起,就时刻准备着把这些文物无偿地捐献给国家。1953年12月,时任粮食部长的章乃器致函当时的社会文化事业管理局局长、著名文学家郑振铎,表达了自己捐献文物的意愿。信函(图2)全文如下:

送 郑振铎局长西谛我兄:

我四十天以后就要搬家。为图省事,我希望您局能在搬家前或搬家后不久将我的一批文物接收过去。否则,一起搬过去将来又搬到您们那里去,十分费力;放在原处过久又不放心,占了别人房子问题也多。如何先请考虑,不久将面谒作决。

章乃器 1953.12.9

在章乃器的恳求下,1954年初,郑振铎从故宫派了6位专家到章家接收文物。章乃器敞开所有橱柜,任其挑选。6位专家筛选了一个月,选出了其中的1000余件,入藏故宫博物院。此外,章乃器还捐献了一批有较高历史价值的陶器(图3)给北京历史博物馆(1959年扩展并改名为中国历史博物馆,即今中国国家博物馆的前身之一)。

由于众所周知的原因,章乃器在“反右”运动和“文化大革命”中受到冲击,家里余下的文物也被抄走。“文化大革命”结束后,被抄走的文物大部分发还章家,但也有一部分不知下落。1977年,章乃器去世。1981年,章乃器之子章立凡根据父亲生前的遗愿,将发还的文物捐给了中国历史博物馆(2003年中国历史博物馆与中国革命博物馆合并扩展为中国国家博物馆)。章乃器本人和他家属捐献给中国国家博物馆的千余件文物,中国国家博物馆从章乃器及其家属捐献的千余件文物中甄选出精美的、有较高学术价值的110余件文物布置了“爱国情怀—章乃器捐献文物展”,我们藉此可以稍稍了解收藏家章乃器,体悟他的爱国情怀。

一、吉金重宝

青铜器自古以来是金石收藏家的首选。通过把玩高古的钟鼎彝器,“观其器,诵其言,形容仿佛,以追三代之遗风,如见其人”(宋吕大临语)。不少藏家和学者,则通过解读青铜器上的铭文、纹饰、造型等信息,以求解开先秦时代历史和文化之谜。近代以来,随着科学考古学的建立,不断有青铜器通过科学的方法从地下发掘出来。而传世的青铜器,又可以与发掘品进行比对,成为考古学和历史学的必要补充,丰富了人们对中国早期历史的认识。青铜器也是章乃器致力收藏的主要门类之一。

商饕餮纹扁足青铜鼎(图4),高27.5、口径21厘米。浅腹,高扁足,足底作钩状上卷。腹饰饕餮纹,“臣”字形目,以凸起的棱脊为鼻,阔口,躯体向两侧展开。钩状足饰以夔纹,高高地承托起鼎腹,形制张扬俊俏,是此类鼎中的精品。鼎是青铜礼器中的主要食器,地位不同的人,能够配享的鼎器数量、大小、形制等各有等差,兼具“明尊卑,别上下”的功能。

图6 商 饕餮纹青铜鬲

图7 西周 瓦纹青铜盨

图8 西周 青铜盉

商饕餮纹青铜斝(图5),高31、口径17厘米。为灌酒器,兼具温酒功能。形状像爵,体量较大,无流无尾,一般与爵配套使用。酒从斝注入爵内。从礼制上,斝在酒器中的位列铜爵之后,《礼记·礼器》中有“尊者献以爵,卑者献以散(斝)”之说。青铜斝始见于二里头文化时期,流行于商至西周早期。

商饕餮纹青铜鬲(图6),高7.3、口径13厘米。鬲为烹煮肉类或谷物的炊煮器,由陶鬲发展而来。西周中期以后盛行,常成组出土。春秋战国时多以偶数组合与奇数组合的列鼎同墓随葬,起着陪鼎的作用。这件饕餮纹青铜鬲,侈口,立耳,袋腹分裆,柱足较短,颈部饰斜角云纹,腹部饰饕餮纹,“臣”字形目,瞳仁凸起,并饰有粗大的牛角、虎耳,纹饰较为繁复、夸张,极具感染力,体现了高超的青铜铸造工艺。

西周瓦纹青铜盨(图7),高18.4、口长22.9、宽16.3厘米。盨为盛放黍、稷、稻、粱等饭食的食器,由圈足簋发展而来,呈椭方形,用途与簋相似。流行时间较短,出现于西周中后期,到春秋初期已基本消失。其特点是器盖上有四个方足,把器盖翻过来倒置即成另一器皿,食毕翻回来再合上。这件瓦纹青铜盨的盖内和器底铸有相同铭文“走亚孟()乍(作)盨,()其万年永宝,子子孙孙用。”

西周青铜盉(图8),高21、口径13.5厘米。圆盖,拱形钮,侈口直颈,下腹部呈袋足形,斜出一长形管状流。盉为盛酒(水)器,主要用途可能是盛水以调酒味浓淡的。一说为盥洗器,常与盘配套使用,作用相当于晚出的匜。

春秋窃曲纹带流青铜鼎(图9),高18、口径20.9厘米。折沿立耳,口沿一侧有短流,口沿下饰窃曲纹。鼎腹呈浅半球形,以三个内凹的高足承托。这件青铜鼎除具备一般鼎的特征外,口沿处开有类似于的匜的流道,以便倾倒鼎内的肉汤,也称匜鼎。当为实用器。

春秋青铜匜(图10),高18.2、长27.5厘米。注水盥洗器。《左传》有“奉匜沃盥”的说法,意思是伺候主人(长辈、尊者)将匜里的水浇到主人(长辈、尊者)的手里洗手洗脸。商周时期,宴飨、祭祀、婚丧等重要仪式均施“沃盥之礼”,以示洁净尊贵。

战国青铜戈(图11),通长28.8厘米。青铜武器,长条形援,前锋上下两刃作弧形相交成锋尖,内部平直,内尾斜齐,上端出锋。援部和胡部有后人伪刻的错金铭文。青铜戈是战争中最常用的兵器,由青铜制的戈头和竹木制的柲(长柄)组成,古称“勾兵”,主要用于钩杀制敌。后来戈成为“战争”“武器”的代名词。

二、照鉴古今

铜镜一般由含锡量较高的青铜铸成,可视为青铜礼器、青铜武器衰落后,青铜器这种制作工艺在日常用品上的自然延续。铜镜的使用,年代悠长,直到近代玻璃镜子发明并广泛使用后,才退出历史舞台。在中国古代,铜镜是人们不可缺少的生活用具。它制作精良,形态美观,图纹华丽,铭文丰富,是中国古代文化遗产中的瑰宝。章乃器所藏铜镜,上自铜镜初步流行的战国,下至仿古之风盛行的明代。有镜面明亮、纹饰匀净、铭文吉祥、笔势纵横的汉代铜镜;有做工精细、质地银亮、纹饰华美、形态各异的唐代铜镜,大大丰富了中国国家博物馆的铜镜收藏。

图9 春秋 窃曲纹带流青铜鼎

图10 春秋 青铜匜

图11 战国 青铜戈

图12 战国 四叶纹铜镜

战国四叶纹铜镜(图12),直径11.1、边厚0.3厘米。战国。外围饰有一周短斜线纹圈带,圈带外伸出四叶纹,呈十字形排列。叶纹似桃形,内饰叠瓣纹。地纹为羽状纹,每个花纹单位呈长方形,顺列反复排列成四方连续图案。从考古资料上看,这种纹饰的青铜镜,流行于湖南长沙、益阳、常德和湖北鄂城等地。

汉代“作佳镜”四神禽兽博局纹青铜镜(图13),直径14.3、边厚0.4厘米。流行于新莽至东汉时期。博局镜旧称规矩镜,因镜纹有规则的TLV形纹而得名,也称TLV镜。博局镜纹饰优美,结构严谨,镜的外圆代表着天,中间方框表示大地,T、L、V形纹维系着天地的稳定,表达了古人希望天地和谐的宇宙观。这面铜镜铸有铭文:“作佳镜哉真大好,上有仙人不知老,浮游天下敖四海,寿敝金石。”

唐代雀绕花枝纹青铜镜(图14),直径6.2、边厚0.4厘米。此类铜镜流行于唐代,形制以菱花形居多,也有圆形和葵花形的,多以禽鸟、花枝组合成精美图案,简洁清新,生动写实。唐代诗人薛逢写的《追昔行》中有“嫁时宝镜依然在,鹊影菱花满光彩”,说的就是这种铜镜。

明代人物多宝纹铜镜(图15),直径10.3、边厚0.6厘米。明代。纹饰由上至下分多层排列多种宝物,镜缘一周空隙处填饰梅花。镜背浮雕图案凸出镜背,轮廓分明,立体感强,形象逼真。多宝纹又称杂宝纹,指一些珍稀贵重之物,象征吉祥如意、财运亨通。明代“多宝”的种类有所增加,常与神仙人物组合使用。

三、玉器之美

中国人尊玉、爱玉的传统由来已久。早年中国先人以玉象征权力、以玉祭祀天地、以玉祀奉神灵。玉器拥有者,往往既是神权的代表者,又是国家的统治者。玉又是君子和道德的象征。汉代以后,玉器的礼仪功能有所减弱,玉器不再是礼仪的中心,而是世俗财富的象征以及精神世界的护身符,佩玉和葬玉之风甚浓。玉器制作呈世俗化趋势,玉料来源丰富,品种多样,工艺创新。章乃器收藏的古玉,上自遥远的新石器时代,下至仿古之风盛行的清代,代代相承,略成系列,从中可概见出中国玉器发展的源流变化。

图13 汉代 “作佳镜”四神禽兽博局纹青铜镜

图14 唐代 雀绕花枝纹青铜镜

图15 明代 人物多宝纹铜镜

图16 新石器时代 玉璧

新石器时代玉璧(图16),直径14.5、厚0.6厘米。新石器时代。玉璧是古代祭祀活动中的重要器物,与玉琮、玉圭、玉璋、玉璜、玉琥并称为“六器”。《周礼·大宗伯》有“以玉作六器,以礼天地四方:以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方”之说。除了“礼天”的功能外,玉璧还是权力、财富和地位的象征,经常与玉琮、玉钺等组合使用。

清代仿古玉璧(图17),直径14.5、厚0.5厘米。器身一面刻“乾隆年制”,为清乾隆年间利用古玉雕琢而成的仿古玉璧。清代流行仿古玉器,尤其以乾隆时期的仿古玉器最为精美,常见有两种形式:一种为仿汉代玉璧样式,一种为仿汉代纹饰。这件玉璧属于后者,阴刻纹饰仿汉代螭虎纹,但只是形似而无汉代螭虎的刚强挺拔之气。

四、陶风瓷韵

中国是瓷器的故乡,精美的瓷器一向是收藏家最心仪的收藏门类之一。明宣德青花缠枝花卉盘、清康熙青花加紫山水笔筒、清乾隆粉彩菊花灯笼尊等,均为章乃器捐赠藏品中的精品。

图17 清代 仿古玉器

图18 明宣德 青花缠枝花卉盘

图19 清康熙 青花加紫山水笔筒

图20 清乾隆 粉彩菊花灯笼尊

明宣德青花缠枝花卉盘(图18),高7.3、口径40.7、底径26.3厘米。明宣德青花以深沉雅静、浑融沉着而著称,自然形成的黑斑和鲜艳的青蓝色相映成趣,形成了水墨画般的独特效果,再加上“制样、画器、题款,无一不精”,成就了宣德青花在中国瓷器史上的崇高地位。

清康熙青花加紫山水笔筒(图19),高15.4、口径18、底径17.7厘米。器身以釉裹三色(青花,豆青,釉里红)绘山水人物、亭台楼阁、小舟流水,器底有“文章山斗”楷书款。“青花加紫”为瓷器釉下彩的一种烧制工艺,是在青花间用铜红加绘纹饰,使烧制出来的青花瓷看起来色彩绚美一些。因烧成难度较大,一向是瓷器中的珍品。

清乾隆粉彩菊花灯笼尊(图20),高41.3、 口径11.5、 底径13.2厘米。粉彩瓷是一种名贵的、充分体现画工高超画技的彩瓷品种。其制作过程是:先高温烧成白色瓷胎,在瓷胎上勾画出所要表现的图案轮廓,然后用含砷的、被称作“玻璃白”的不透明色料打底,再将颜料施于“玻璃白”之上,根据深浅浓淡的不同需要将颜色洗开,使画面呈浓淡明暗的层次感。由于砷具有乳浊作用,经低温烧制后,各色颜料与不透明的“玻璃白”相融合,产生粉化作用,使红彩变成粉红,绿彩变成淡绿,黄彩变成浅黄,其他颜色也都变成不透明的浅色调,给人以一种粉润柔和之感。这件粉彩瓷上有乾隆皇帝御题诗:“看到东篱觉有神,风流画史更诗人。素华独殿群芳后,个里原藏万卉春。”