“灾难性卫生支出”能解释农村“因病致贫”吗?

——中国式标准的提出

2018-03-04高海霞刘亚辉

高 健 高海霞 刘亚辉 丁 静

1.上海财经大学公共经济与管理学院 上海 200433 2.西南财经大学保险学院 四川成都 610074 3.南京财经大学经济学院 江苏南京 210023

20世纪中期以来,国际卫生经济学聚焦于“疾病经济负担”研究。[1]进入21世纪,随着疾病谱的变化以及医疗费用的上涨,“疾病经济风险致贫”已经成为许多国家普遍面临的问题[2],从而“因病致贫”这一主题得到广泛的研究[3- 5]。与其他国家相比,中国也同样面临着较为严重的因病而致贫问题。政府官方通常公布“因病致贫”指标。国务院扶贫办建档立卡资料显示:截至2013年,“因病致贫、因病返贫”的贫困户有1 256万户,占建档立卡贫困户总数的42.4%,且“因病致贫”已经成为全国各地区致贫的首要原因。据2015年国务院扶贫办的最新摸底调查显示:目前,全国现有的7 000多万贫困农民中,因病致贫的有42%;因灾致贫的有20%;因学致贫的有10%;因劳动能力弱致贫的有8%;其他原因致贫的有20%。[注]①②国家卫生计生委、国务院扶贫办启动建档立卡农村贫困人口“因病致贫、因病返贫”调查工作[EB/OL].(2016-04-29)[2017-05-17].http://www.nhfpc.gov.cn/caiwusi/s7786/201604/cfc6d02a21134e5ebf71bb7f19cb1216.shtml.光明日报:脱贫攻坚中的“硬骨头”如何啃[EB/OL].(2017-09-01)[2017-12-03].http://opinion.people.com.cn/n1/2017/0901/c1003-29509052.html.另外,基于国际卫生经济学常用的“灾难性卫生支出”指标,一些学者对中国的疾病经济风险进行了研究。Liu等发现2003年灾难性卫生支出发生率为15.3%(家庭非食品支出的30%阈值),其中城镇和农村分别为13.8%、15.8%,并且自1998年至2003年城镇地区灾难性卫生支出发生率降低了,而农村却上升了。[6]Meng等认为灾难性医疗支出(家庭总收入的40%阈值)发生率由2003年的12.2%增加到2008年的14.0%,到2011年减少到12.9%。2011年灾难性卫生支出发生比例最高的是农村地区和中部地区,并且最低收入组发生比例为最高收入组的2倍。[7]Li等发现“灾难性卫生支出”(家庭可支付能力的40%阈值)发生率为13%。[8]Le等发现由于高血压导致的灾难性卫生支出发生率(家庭非食品支出的40%阈值)为8.9%。[9]

无论以“因病致贫”还是“灾难性卫生支出”指标,中国的因疾病而致贫问题都不容小觑。但目前而言,这两大指标的内涵和外延却始终处于混沌不清的状态。无论是政府的政策文件还是已有的文献资料,其对于“因病致贫”指标的概念理解存在着一定的局限。而与此同时,借鉴于国际卫生经济学的“灾难性卫生支出”指标在中国广泛应用,但具体使用中,学者之间使用的计算方式和阈值存在极大差异,从而结论的稳健性还需进一步斟酌。因此,系统性地分析“因病致贫”、“灾难性卫生支出”两个指标的概念,并将其与中国实情相结合,并进一步将其中国化,对于正确解释当下中国所面临的“因病致贫”的现象具有重要意义。

1 资料来源

1.1 数据来源

本文数据来源于中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study,CHARLS)数据库。为便于连续比较,本文选择2011年、2013年两年数据。“因病致贫”、“灾难性卫生支出”都是以家庭为单位,本文研究对象限定为家庭层面。CHARLS初始的2011年和2013年家庭数据库中的样本总数分别为:10 026个、10 624个,在与个人数据库、医疗服务和保险等数据库相匹配的过程中,损失少量样本,分别得到两年样本量为10 017个、10 597个。而由于本文侧重于研究农村居民,本文以“参加新型农村合作医疗制度”作为农民的识别标准,最终提取出2011和2013年家庭样本数分别为:7 655个、8 184个。由于收入、食品支出、医疗费用支出三项重要指标存在一定程度的缺失值,利用样本所处社区的人均值进行了补缺处理。收入水平可能由于高报或低报而出现异常值,本文对处于收入两端1.5%的样本进行了“缩尾”处理。

1.2 研究方法

本文采用统计分析方法研究了“因病致贫”发生率现状。采用统计模拟方法研究了“因病致贫”和“灾难性卫生支出”的匹配率,其计算如下:匹配率=重合样本数/(“因病致贫”样本数+“灾难性卫生支出”样本数-重复样本数)。匹配率越高,则代表两个指标的相似性越大,即国际指标和中国国情能相互融合。依据“匹配率最佳”原则,选择对应的“灾难性卫生支出”计算方式和阈值作为“中国式标准”。

“因病致贫”识别率=“中国式标准”下的重复样本数/“因病致贫”样本数。“因病致贫”识别率指标能够代表中国式灾难性卫生支出标准解释中国国情的能力。全部的数据处理、计算和统计模拟均是基于STATA软件。

1.3 变量说明

关于贫困线标准,为便于比较,本文采用多种贫困线。具体分为以下三个:(1)标准1。我国政府曾在2010年公布了2 300元贫困线。[注]③2011年中央扶贫开发工作会议[EB/OL].(2011-11-29)[2017-05-17].http://news.xinhuanet.com/politics/2011-11/29/c_111203767.htm.此后,综合考虑物价水平和其他因素,政府部门公布的2011年、2013年贫困线分别为2 536元、2 736元。[注]④数据来源于《中国扶贫开发年鉴2014》。(2)标准2。由于贫困线标准1均是政府部门划定的,可能带有一定的随意性。即2010年基础上,2011年和2013年的贫困线标准的识别能力会存在很大偏差。所以,基于2010年2 300元的贫困线标准,在考虑CPI指数的基础上,本文测算出2011年、2013年的贫困线分别为2 424元、2 552元。[注]价格指数来源于《中国统计年鉴》。(3)标准3。2005年—2015年世界银行所规定的国际贫困线为1.25美元,同时考虑到各年人民币对美元的汇率,测算出2011年、 2013年的贫困线分别为2 947元、 2 826元。[注]汇率数据来源于《中国统计年鉴》。

2 “因病致贫”的局限

“由于个体健康面临风险从而使家庭陷入贫困”这一现象是世界各国所面临的共同话题。中国在长期的扶贫历程中,出现了“因病致贫”这一中国色彩的词语。在国内研究中“因病致贫”一词使用很多,也是最早用来刻画“由于疾病致贫”现象[10- 13],并且在国家的政策文件中频频出现。但无论是学术文献、政策文件,还是新华字典等资料,均未明确定义过“因病致贫”的含义,以至于国内学术研究中对“因病致贫”这一词语产生乱用、误用现象。

2.1 “因病致贫”含义澄清

从中文词语的解释惯例来看,“因病致贫”除了包含“病”、“贫困”两个意思外,更强调二者之间的因果关系,即由于“病”导致了“贫困”。而“病”能够引致“贫困”,一方面是疾病所附加的高额医疗费用,导致家庭经济负担过重甚至债台高筑,生活陷入贫困;另一方面则是疾病影响了劳动力,导致家庭没有持续的经济来源,从而陷入贫困。在2003年和2008年的《国家卫生服务调查报告》中,对致贫原因分析时,将“疾病或损伤”作为一大类。其将“疾病或损伤引起贫困”描述为,一是直接引起劳动力短期或长期失能,导致家庭因劳动力丧失而致贫;二是由于病伤医药费用高导致家庭贫困。可见《国家卫生服务调查报告》也是从“因费用致贫”、“因劳动力致贫”两个角度来归纳“因病致贫”。而从因劳动力致贫这一层面来看,疾病影响劳动力的程度不同,既可引起短期劳动力丧失,也可引起终身残疾。而疾病引起终身残疾归属于“因残致贫”。所以,现有的“因病致贫”大含义之中包含了“因残致贫”。在《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见的通知》(厅字〔2017〕41号)明确将“因病致贫”、“因残致贫”作为同等概念提出。所以,“因病致贫”的真实定义中应该撇清“因残致贫”的成分。

基于已有文献和资料,本文对于“因病致贫”给出明确定义:由于疾病导致自付医疗费用过高以及劳动力短期丧失,导致家庭生活陷入贫困。

2.2 “因病致贫”定义的局限性

带有浓厚本土色彩的“因病致贫”,在人群的识别和程度的界定上存在一定的局限性。尤其在我国扶贫攻坚进入尾声,“相对贫困”将逐渐取代“绝对贫困”成为重要议题,“因病致贫”亟需拓展其内涵和外延。

“因病致贫”含义有以下两点局限:(1)局限于贫困群体。扶贫攻坚大背景下,中国政府、学术研究所强调的“因病致贫”群体更多是代表贫困群体,甚至局限于深度贫困地区的贫困县的建档立卡贫困户。而就“因病致贫”概念本身,既是一个状态变量,又是一个动态变量。即“因病致贫”不仅仅是强调了贫困群体,也强调状态的转换,即从非贫困转入贫困,或从轻度贫困转入深度贫困。从测量而言,“因病致贫”可依赖于收入、医疗费用支出与贫困线标准,与国际卫生经济学常用的“致贫性卫生支出”相一致。(2)过于依赖固定的贫困线标准。贫困线标准大多由政府部门制定,尽管其制定时参考了物价水平、生活成本等因素,但其制定既缺乏科学性又缺乏公平性。并且“标准”的确立则意味着“排他性”的产生。处于这一“标准”边界的人群难以识别,或者说一部分群体在医疗费用支出后仍然处于贫困线之上,但很靠近贫困线,其存在极大的贫困风险。

2.3 “因病致贫”的识别策略

在确定了“因病致贫”的内涵和外延之后,难题在于如何识别如这部分群体。因为概念界定始终停留于理论层面,而现实情况往往极为复杂。如何将“因病致贫”思想用于识别实现,这一指标才具有意义。

关于“因病致贫”的识别,如果从收入角度而言,最为直接的逻辑即按照 “(收入-疾病医疗费用)<贫困线标准”这一计算标准,则发生“因病致贫”。在国际卫生经济学研究中,这一思想被范式化,形成了“致贫性卫生支出”指标。[14]结合贫困线标准,“致贫性卫生支出”将“因疾病费用而致贫”这种状态很好的展现出来。毋庸置疑,这种识别策略对于非贫困群体十分有效,可以观察到明显的状态转移(即由非贫困转为贫困)。但对于贫困家庭而言[注]①由于收入指标存在一定的缺失数据,以样本所在社区的平均值进行了补缺。同时,借助其他能够作为“贫困”的代理变量的指标,进一步修正了本研究中的贫困样本。即如果家庭过去一年接受过政府的低保、五保户补助金、特困户补助,则无论家庭收入多少,将这些样本识别为贫困家庭。,任何大于零的医疗费用都会加重其贫困程度,如何确定这种现象是“因病致贫”而非其他形式的致贫呢?总体而言,“致贫性卫生支出”仅能识别出收入处于贫困线之上群体的“因病致贫”现象,而无法识别贫困家庭的“因病致贫”现象。因此,“因病致贫”的识别,除了考虑贫困线之上的“致贫性卫生支出情况”,还要重点考虑贫困线之下群体的因疾病而致贫的情况。

结合前文对“因病致贫”所下的定义,“因病致贫”是指由于疾病导致自付医疗费用过高以及劳动力短期丧失,进而家庭生活陷入贫困。可见,对于贫困家庭,费用支出依然是一个有效的识别途径。因为对贫困家庭而言,如果是因病致贫,那么在当年度内必然会发生一定的医疗费用支出。而为了区别于家庭常见的小病,本文将这一费用门槛限定在人均50元。如果贫困家庭中人均医疗费用支出大于50元,则意味着这项支出可能并非是简单的小病,而可能是某种大病,而正是这种大病使得家庭陷入贫困。

“因病致贫”的识别公式如下:

其中,Pi代表第i个家庭是否发生“因病致贫”,发生则为1,否则为0;incomei、medicali、Ni分别代表第i个家庭的年收入、医疗费用支出、家庭人口数;Zt代表t年的国家贫困线。

2.4 非贫困家庭的“因病致贫”情况及分布

由于贫困群体中“因病致贫”比例在40%左右是官方公布的,故不做讨论。本文重点讨论以收入作为衡量的非贫困群体的“因病致贫”情况。本文采用贫困线扩展法,将所有群体划分为六个层次,即第一层次:0~100%贫困线;第二层次:100%~150%贫困线;第三层次:150%~200%贫困线;第四层次:200%~250%贫困线;第五层次:250%~300%贫困线;第六层次:300%及以上。本文从收入层次、时间、贫困线标准三个维度,对“因病致贫”率进行了统计分析,如图1所示。

(1)从各收入层次角度来看。即使从收入角度而言,被划定为非贫困群体,但其他五个层次均发生“因病致贫”的情形,且“因病致贫”发生率有所不同。最为严重的是第二层次的家庭,“因病致贫”率超过35%,并且接近于40%。次严重的是第三层次的家庭,“因病致贫”率超过10%。相对较轻的是第四、第五、第六层次的家庭,其“因病致贫”率均在10%以下。

图1 不同贫困标准、年度下各层次家庭的“因病致贫”率

由此可见,“因病致贫”具有很强的状态转移特征,即使是收入意义上的非贫困群体,仍然有可能因为医疗费用支出而陷入贫困。同时,“因病致贫”与收入存在一定规律,随着收入层次的提高,发生“因病致贫”的概率呈现下降趋势。尽管“因病致贫”涉及收入、费用两个变量,但显然,绝对收入水平的提高可以对冲掉疾病带来的经济风险。所以富人即使发生大病,而“因病致贫”率并不高。而处于贫困线边缘的群体,疾病经济风险极大,但游离于中国政府扶贫攻坚的政策外围。在绝对收入既定、无法受到直接政府救助的情况下,新农合、大病保险难以保驾护航,毕竟大病保险的起付门槛要高于其购买力。因此,紧邻贫困线之上的群体是被政策忽视的脆弱群体。

(2)从时间趋势来看。本文基于2011年和2013年的数据,2013年“因病致贫”率要显著低于2011年。其中,第二和第三层次的降幅最大,其他层次也有小幅降低。

因此,整体而言,中国的非贫困群体中“因病致贫”发生率有所减轻。这种结果与中国政府在医药卫生体制改革中的努力有很大关联。

(3)从不同贫困线标准来看。无论是采用“国定”贫困线(贫困线1)、“2 300元+CPI”贫困线(贫困线2),还是采用“世界银行1.25美元”贫困线(贫困线3),各阶层“因病致贫”结果都很接近。即第二阶层始终保持较高的“因病致贫”率,第三阶层“因病致贫”率相对较高,第四至第六阶层的“因病致贫”率较低。

3 “灾难性卫生支出”的局限

在国际卫生经济学研究中,逐渐衍生出一个近似于“因病致贫”但又有所不同的概念,其同样关注疾病给家庭带来的破坏性,但又不局限于绝对的贫困线标准,即灾难性卫生支出(Catastrophic Health Expenditure, CHE)。已有国内文献中,很多是基于这一指标来刻画中国“因病致贫”的国情。根据现有文献搜索,“灾难性卫生支出”一词最早出现于1982年美国国会预算办公室的报告,但其仅仅是从绝对医疗卫生支出角度来研究灾难性卫生支出。1986年,美国密歇根大学教授Berki将“灾难性卫生支出”定义为家庭年收入的5%、10%、20%三种口径。[15]但使用最为广泛的是世界卫生组织所提出的概念。在2000年的WHO报告提出了“家庭可支付能力”之后[16],Kawabata等在《世界卫生组织公告》杂志上首次正式提出了“灾难性卫生支出”的定义,其认为“灾难性卫生支出”与家庭可支付能力有关,即如果卫生支出的发生使得家庭在一定时期内必须削减基本支出,以满足家庭成员的医疗需求时,则是灾难性的。并提出当家庭卫生支出大于等于可支付能力的40%,则称为“灾难性卫生支出”。[17]但也强调每个国家也可以针对自身的卫生政策设定更高或更低的比例。此后,“灾难性卫生支出(医疗卫生支出/家庭可支付能力)”指标得到了国内外广泛的使用,在实际研究中对“灾难性卫生支出”这一指标的分母被拓展和延伸,分为以下三种:(1)沿用家庭可支付能力。[18-19](2)使用家庭收入。[20-21](3)使用家庭可支配支出。[22-23]从灾难性卫生支出的阈值来看,从10%~60%之间不等,且发达国家的门槛普遍为10%左右。[24- 26]。

在关于中国问题的研究中,“灾难性卫生支出”指标广泛使用。但所采用的分母各异,且阈值选择差异很大,对于解释中国当下的现实情况,难免产生偏颇。首先,分母选择缺乏依据。尽管随着国际卫生经济学研究的发展,“灾难性卫生支出”的分母包括家庭可支付能力、家庭收入、家庭可支配支出。三种指标都有助于理解现实中的家庭医疗费用负担过重的情况。但这三种计算方式,最初用于解释国际卫生经济学现象,而这能否贴近中国的现实,仍然缺乏可靠的研究依据。从现有国内研究来看,在计算CHE时,几乎是各自直接借鉴了这三种计算方式之中的一种,而未曾考虑其是否符合中国国情。其次,在阈值选择上,存在很大随意性。WHO最初提出“灾难性卫生支出”的阈值为40%时,明确强调“各国可以根据自身实情,选择适当的比例”。但在目前关于中国的实际问题研究中,“灾难性卫生支出”的阈值大多直接沿用40%,部分研究出于稳健性的考虑,各自单独选择了10%、20%、40%等不同比例。其阈值的选择既未能考虑到中国实际,又带有很大的随意性。总体而言,“灾难性卫生支出”指标无论是计算指标,还是阈值选择都存在很大差异。究竟CHE的何种计算方式和何种阈值能解释中国的实际问题?至今未有说服力的研究。

4 “灾难性卫生支出”和“因病致贫”的匹配性研究

出于检验“灾难性卫生支出”指标的目的,本文将“灾难性卫生支出”应用于“因病致贫”的识别中,以识别精度为宗旨,最终确立符合我国实际的“灾难性卫生支出”的计算方式和口径。具体而言,如果“灾难性卫生支出”的某一种计算方式和口径能够最大程度的识别“因病致贫”,则这一计算方式和口径是最好的,即“灾难性卫生支出”的中国式标准。

在计算过程中,本文分“灾难性卫生支出”三种计算方式,口径放宽至10%~80%。由于存在三种贫困线标准,所以“因病致贫”群体也依据贫困线标准划分三类(贫困线标准1,贫困线标准2,贫困线标准3)。

4.1 第一套“灾难性卫生支出”指标

根据“医疗费用支出/家庭可支付能力(收入-食品支出)”计算方式,产生第一套“灾难性卫生支出”指标。将10%~80%不同口径下的“灾难性卫生支出”与“因病致贫”相匹配,结果而言,匹配率并不高(图2)。以2011年样本为例,在贫困线标准1情形下,“灾难性卫生支出”与“因病致贫”的匹配率随“灾难性卫生支出”的口径变化而先升后降。当“灾难性卫生支出”阈值为12%时,“灾难性卫生支出”和“因病致贫”所识别群体的重合率达到最高22.86%。贫困线标准2和贫困线标准3的情形类似。而2013年的样本来看,其与2011年样本存在很大差异。在2013年,“灾难性卫生支出”与“因病致贫”的匹配率达到最高时的阈值与2011年相类似,但匹配率远远低于2011年样本。

图2 第一套“灾难性卫生支出”与“因病致贫”的匹配情况

或者说,这两个指标各自定位的群体,存在很大差异。但由于本文针对三种贫困线标准都进行了匹配,且匹配效果都不佳。由此可见,既然“因病致贫”群体是已经实实在在发生的,其情况严重,而“灾难性卫生支出”指标却未能识别,因此,可见第一套“灾难性卫生支出”指标并不适用于中国的国情。

4.2 第二套“灾难性卫生支出”指标

根据“医疗费用支出/家庭可支配支出(支出-食品支出)”计算方式,产生第二套“灾难性卫生支出”指标。将10%~80%不同口径下的“灾难性卫生支出”与“因病致贫”相匹配,结果而言,匹配率较第一套指标有所提高(图3)。但整体而言,仍然较低。以2011年的样本为例,在贫困线标准1的情形下,“灾难性卫生支出”与“因病致贫”的匹配率也呈现先升后降的特征,在口径为10%时,两个指标所识别人群的重合率达到最高49.21%。其他贫困线标准以及2013年样本均呈现此相类似特征,故不赘述。

图3 第二套“灾难性卫生支出”与“因病致贫”的匹配情况

与第一套指标相比,第二套“灾难性卫生支出”指标识别的“因病致贫”群体有了大幅度上升,尽管匹配率接近于50%,但仍然较低,无法满足当下中国的实际情况。

4.3 第三套“灾难性卫生支出”指标

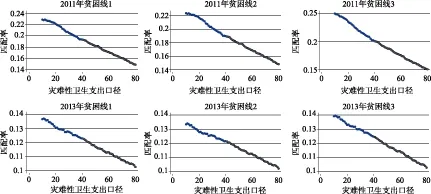

根据“医疗卫生支出/家庭收入”计算方式,产生第三套“灾难性卫生支出”指标。将10%~80%不同口径下的“灾难性卫生支出”与“因病致贫”相匹配,结果发现,匹配率远远超过第一套和第二套指标(图4)。

以2011年样本为例,在贫困线标准1下,“灾难性卫生支出”与“因病致贫”的匹配率随“灾难性卫生支出”的口径变化而先升后降。当“灾难性卫生支出”口径为12%时,“灾难性卫生支出”和“因病致贫”所识别群体的重合率达到最高65.92%。贫困线标准2情形下,当口径为12%时,重合率达到65.52%;贫困线标准3情形下,当口径为10%时,重合率达到66.88%。而从2013年的样本来看,其与2011年样本存在很大差异。在2013年,“灾难性卫生支出”在比较高的口径下,与“因病致贫”的匹配率才能达到最高。如在贫困线标准1情形下,“灾难性卫生支出”口径为17%时,匹配率达到72.57%;在贫困线标准2情形下,口径为17%时,匹配率达到72.61%;在贫困线标准3情形下,口径为17%时,匹配率达到72.72%。

图4 第三套“灾难性卫生支出”与“因病致贫”的匹配情况

因此,从第三套“灾难性卫生支出”指标的匹配效果来看,匹配效果很好。表明第三套指标与中国的“因病致贫”有很大的相似性。用“医疗卫生支出/家庭收入”来计算“灾难性卫生支出”符合中国当下的实际情况。而2011年和2013年的最高匹配率口径存在一定的差距,这也意味着,“灾难性卫生支出”指标的口径并非是一成不变的,而应该是随着时间、收入水平和医疗费用价格进行相应动态调整。

5 “灾难性卫生支出”对“因病致贫”的识别率

如果单纯从因病致贫的识别率角度而言,灾难性卫生支出的门槛设定越低,对因病致贫群体的识别率最高,甚至于达到100%。但毫无疑问,如果将灾难性卫生支出的阈值设定为1%,则没有任何意义。因为这一阈值下的灾难性卫生支出指标,既无法有效识别医疗负担沉重的群体,其实质是一种完全福利。因此,基于前文的测算,本文以家庭收入作为计算方式,以12%、13%、14%、15%、16%、17%六个比例作为灾难性卫生支出的阈值,验证这些阈值下,灾难性卫生支出对因病致贫的识别率,检验其内在有效性。针对四种比例,以及考虑三种贫困线标准,计算出的识别率结果见图5。

在不同阈值下,CHE对“因病致贫”的识别率都很高,除部分情况下是接近于80%外,大多数情况下都是超过80%或者接近于90%。整体而言,六种阈值下的识别率都很高,相差并不大。因此,这些阈值下的CHE都能够很好地解释中国的“因病致贫”现象。

图5 灾难性卫生支出对因病致贫的识别率

6 “灾难性卫生支出”的中国式标准

从相对费用负担角度测量疾病致贫的“灾难性卫生支出”指标,在国际卫生经济学中广泛使用。但作为一种由国际引入的指标,未经与中国现实相联系、检验的绝对计算标准在解释实际现象时难免产生偏误。本文以将“因病致贫”从绝对概念推广至相对概念为初衷,立足于“灾难性卫生支出”指标,探索出“灾难性卫生支出”指标与“因病致贫”最佳匹配模式。最终提出符合我国实情的“灾难性卫生支出”指标的计算方式和口径。为我国当下和未来解释“因疾病经济风险而致贫”现象提供参考。

6.1 结论

本文基于国际卫生经济学使用的三种“灾难性卫生支出”计算指标,分别将其与“因病致贫”指标相匹配,寻找10%~80%口径内的最佳匹配率。并且每种“因病致贫”指标又考虑三种贫困线指标。同时为便于样本间比较,本文使用了2011年和2013年两年样本。最终得出如下两点结论:

(1)中国式“灾难性卫生支出”应以收入作为分母。从三种“灾难性卫生支出”指标的匹配效果来看,以“可支付能力”作为分母的匹配效果最差,以“可支配支出”作为分母的效果次之,二者的匹配效果都低于50%。以收入作为分母的“灾难性卫生支出”指标匹配效果最好,在2011年和2013年样本中最高分别达66.88%、72.72%。既能解释绝大多数的“因病致贫”,又保有“灾难性卫生支出”自身特性。所以,以收入作为分母,可以成为中国式“灾难性卫生支出”指标计算方式。

(2)中国式“灾难性卫生支出”口径在12~17%之间。在以收入作为分母的“灾难性卫生支出”指标下,在贫困线标准1情形下,2011年的口径为12%时匹配率最高达到65.92%,而2013年的口径为17%时匹配率最高达到72.57%。最高匹配率对应的口径不同源于样本的年度差异,但总体而言,口径的波动均在12%~17%左右,而准确的口径仍然需要综合考虑年度、样本、贫困线等多种因素。所以,本研究认为12%~17%左右是中国式“灾难性卫生支出”指标的口径。

6.2 建议

基于本文的实证研究,以收入作为分母的“灾难性卫生支出”指标最符合中国国情。但就阈值而言,尽管短期而言12%~17%左右是最适宜的选择,但长远而言,并非是一成不变的。随着经济发展水平、疾病谱和医疗费用的价格等多种因素的变化,“灾难性卫生支出”的阈值也会有所变化。尤其是中国在逐渐与国外发达国家接轨的过程中,福利水平的提高会降低人民群众的医疗负担,从而,“灾难性卫生支出”指标将不仅仅局限于解释“因病致贫”,还将侧重于解释“相对因病致贫”,甚至于“高福利标准的因病致贫”。从而,阈值的选择会呈现越来越小的趋势。因此,在未来“灾难性卫生支出”指标的使用过程中,既要立足于现有的指标计算方式,同时又要紧密结合经济发展等多种因素的变化,对于阈值进行动态调整,以更好的解释中国所面临的因疾病而致贫的问题。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。