车联网汽车通信技术专利分析

2018-03-02赵向阳朱立峰

赵向阳+朱立峰

摘 要:以V2X为代表的车联网技术,是自动驾驶和智慧交通的关键一环,在减少交通事故、提高交通系统的安全性和智能化方面起着重要作用。随着移动网络、GPS等通信技术与车辆的融合,各国政府及产业界对V2X的研究逐步加速,尤其在中国,V2X相关标准正在紧锣密鼓的讨论制定中。因此,对V2X技术进行梳理并分析总结其技术发展路线对我国车联网产业的发展有着十分重要的现实意义。本文通过专利分析对全球及中国的V2X专利信息进行提取、分析、整合,总结出V2X的技术发展路线与趋势,为各方的相关决策提供参考。

关键词: V2X;LTE-V;DSRC;internet of vehicles;patent;technology route;车联网;专利;技术路线

1 概述

V2X是车与外界的信息交换技术的统称,以V2X为关键技术的车联网是自动驾驶的基础。早期车联技术仅满足安防、救援等基础需求阶段,随着移动网络、GPS与车辆的结合进一步实现了基于互联网服务、路径导航、信息咨询、远程诊断等诸多功能应用的车联技术;V2X可以通过各种通信手段获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息,从而更好地实现车辆主动安全并大幅减少交通事故,提升交通系统的安全性和智能化。

1.1 通信技术

按照通信技术的不同,V2X分为以基于IEEE802.llp的DSRC标准为代表的V2X技术,以及基于蜂窝技术的LTE-V标准为代表的V2X通信。目前,DSRC标准已经历多年的研发和测试工作,基本可以应用到V2X的车载互联网之中,而基于蜂窝技术的LTE-V标准尚处于起步阶段。

(1)基于IEEE802.llp的DSRC标准

在FCC分配75MHZ的频谱专用于ITS服务后,美国交通部USDOT与工业界联合研究新的CV技术,其包括了车车通信( V2V),车路通信(V2I)以及车与车或其他节点的连接( V2X)。其不仅包括了支持防撞应用和实时安全预警方面的实时应用,还包括了非实时的DSRC应用。

为保证协同工作的能力以及DSRC的功能得到正确执行,需要定义信息交互的方式和采用标准化的信息格式。IEEE802.llp定义了支持特定应用于V2V和V21的无线连接底层标准,并定义了支撑无线链路信息交互的上层协议IEEE1609.X,同时,通过SAE J2735和SAE2945.X来定义短距离通信设备或媒体之间传达特定消息内容。

(2)基于LTE-V的V2X标准

在2015年8月举行的3GPP会议上,专门讨论了基于LTE的V2X服务,目标在于评估LET-V操作所需要的新功能,以及对于[SAl TR 22.885]中的车载服务的提升可能性。探讨存在或不存在LTE网络覆盖下的LTE-V服务问题、以及在分配专用频谱或与其他LTE服务共享频段时的操作场景。由LG、大唐和华为提供的报告“Study on V2X services”被采纳作为TR36.885的VO.O.1版本[18-24]。

总体上来说,就目前应用的情况来看,DSRC技术基本成熟,但由于成本原因以及盈利模式并不明晰,因而并未实现市场化投入应用;而基于蜂窝技术的V2X技术及其标准还处于研发推动阶段,尽管各大厂商已开展较多的道路试验,然而距离推出市场实现商用尚需一定时间。

1.2 应用场景

按照应用场景的不同,V2X分为V2V(车一车)、V21(车一基础设施)、V2P(车一行人)等多种方式,共同构成了车联网通信技术,目前实现主要以V2V和V21为主。

(1) V2V通信

V2V通信是在车与车之间进行无线数据传输,V2V信息交换的目的在于防止事故发生,允许车辆在运输过程中通过一个网络发送位置、速度信息以及警告信息给网络中的其他车辆。其中关于V2V的安全应用包括:(1)前方碰撞预警(FCW),车辆当发现有危险临近,例如前方有障碍物时,能够及时提醒其他车辆;(2)车辆能够告知其他车辆白己所行进的方向,以帮助其他车辆的司机做更准确的判断;(3)变道警告( LCW),车辆变线时的提醒;(4)禁止超车警告(DNPW);(5)临时/突然停车的预警等等。

(2) V2I通信

V21通信是车与基础设施之间进行无线数据传输,其信息交换的应用更加注重交通管理方面,V21可以帮助疏通车流,实时地对拥塞采取有效措施。管理部门可以根据一些具体的条件灵活地实施交通规则,例如:可调的时速限制、可变的信号灯周期和灯闪顺序、交叉路口自动车流控制、救护车/消防车/警车的开道。在司机辅助方面,智能交通可以提供自动泊车、导航状态、路标识别等。对于警察等执法部门,车联网有助于监控、超速提醒、禁区管理、勒停命令的实施等。通过电子支付的方式,车联网使过路费/停车费的收集更加快捷方便,从一定程度上减轻车流的拥塞,减少收费站附近常发生的低速追尾事故。

总体来说,通过在整个智能交通系统中通过V2X、V21等的相互配合,实现在整个信息平台上对车内、车路、车间、车外、人车等信息的提取和有效利用,提高交通系统的整体效率,降低能量损耗,增加运输的安全和便捷。

2 V2X技术专利分析

2.1 技术分解

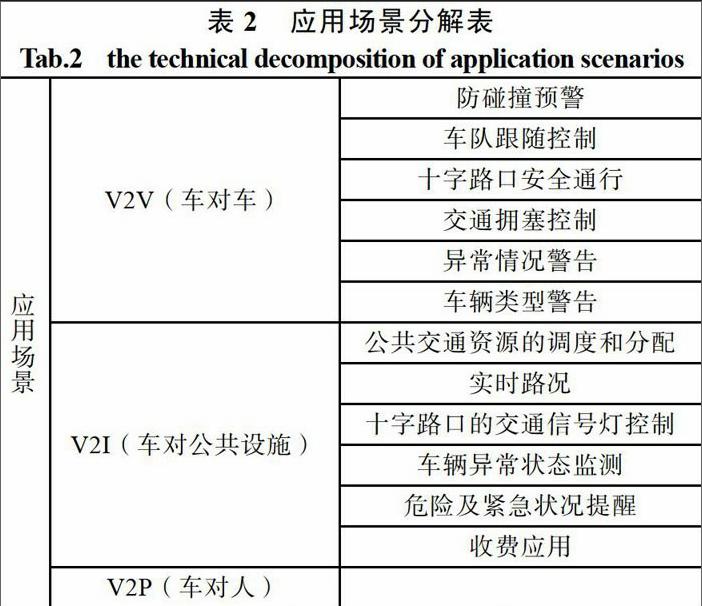

通过对V2X技术的定义、发展史,以及当前汽车业界和互联网业界对网联智能汽车的认知进行广泛的了解,综合考虑专利检索的可行性、行业的分类习惯以及学科上的分类方法,最后确定对智能汽车关键技术的技术分解,按照通信技术和应用场景将V2X技术划分为两大类,分别对应V2X通信层技术和V2X应用层技术。通过对每个技术领域的技术主题进一步的细分,最终确定技术分解如表1和表2所示。

2.2 数据采集范围及相关说明

在DWPI、ENTXT、USTXT、EPTXT数据库中对V2X相关技术进行检索,经过去噪、验证和去重后得到V2X技术全球范围检索结果;通过公开号的国别进一步限定,得到在不同区域内的专利申请检索结果;各個关键技术检索结果直接通过人工标引得到;重点申请人的检索结果由全球数据通过申请人的限定得到。endprint

数据加工部分经过去噪和标引阶段。其中去噪包括统一去噪和单独去噪。统一去噪是指在全部检索式中统一去除常见的噪声,主要包括不同技术领域对检索结果产生的噪声。单独去噪是指对各个二级技术分支进行去噪,主要包括相近和相似技术产生的噪声。去噪阶段与查全和查准阶段结合。查全和查准通过重点申请人、时间段等角度进行验证,并与去噪阶段形成反馈和互补。其中部分申请人的数据还经过人T标引,以求更精确的结果。

专利选取范围以申请日为人口,白2000年1月1日起,截至2016年10月1日,主要是考虑到V2X技术的发展历程以及相关通信技术发展的时间节点等符合相关技术发展历史进行选择。

2.3 专利申请趋势分析

基于上述的技术分解,经过检索和人T筛选得到的相关专利申请数量如下:

V2X通信技术

全球数量:2411项;中国数量:560项

V2X应用场景

全球数量:5139项;中国数量:1594项

其全球和中国范围专利申请量趋势如图1所示。

从图1可以看出,在世界范围内V2X技术专利申请总体呈现增长趋势,大致可分为两个阶段:(1)起步一缓慢增长阶段,2000-2009年之间。这段时间属于V2X技术的多角度探索阶段,专利申请的缓慢增长的背后是技术的不断累积,主要关注现实存在且亟待解决的车辆安全相关的V2V技术解决方案,同时伴随着能源枯竭问题的凸显,对燃油经济性问题的关注也促进了企业和高校对V21技术展开更多研究尝试,该阶段的申请人也主要美国、欧洲等传统汽车工业和通信强国为主,年申请量基本保持在400项以内;(2)高速发展期,大约从2010年至2015年,期间V2X技术相关专利申请从400项增加至1400项左右。随着通信技术的高速发展以及“万物互联”理念的兴起,车联网技术吸引了越来越多非传统汽车行业的创新主体,参与车联行业的市场竞争,同时市场消费主体也从原有对传统汽车单一的驾驶需求,逐步向更加多元化的涉及车联技术的不同需求,两者同时激发了有关车联网技术的创新和专利申请增长。

从中国的V2X技术整体专利申请量的发展趋势来看,2000年至2016年之间共计1338项专利申请;且在2000-2013年区间一直在稳步增长,特别是2009年后开始高速增长,从2000年的10项增长到2013年的422项。结合世界范围内相关专利申请,从申请量增长速度看,中国区域内的专利增长速度远大于世界范围。

2.4 区域分析

2.4.1 首次申请国

图2是V2X技术专利申请首次申请国的专利申请分布图。

从图2可以看出,美国和中国随着时间的发展保持高速增长趋势,而韩国和欧洲地区虽然也保持增长,但增长速度较慢,日本则处于申请量衰退的态势。美国在年度专利申清产出方面则是从出V2X技术之后,先经历了一个缓慢增长过程,随后在2008年之后开始持续爆发式增长,超越日本成为全球V2X技术专利申请产出第一国,其在2014年达到最高的562项。中国作为全球专利产出量排名第二的国家,其申请增长趋势呈现出与美国相似的模式,都存在一个较长的技术累积期。在2011年之前,中国作为首次申请国的年度专利申请量均在100项以内,与同时期的美国相比存在明显差距,而到2011年后,在该领域向中国提交的首次申请开始出现快速增长,并在增长当年一度超过日本的年申请量,而到2015年时年度申请量已达到327项,超出日、韩、欧洲其他各国/地区的年度申请量,充分体现出中国近年在V2X技术领域加大研发力度,关注专利保护的发展趋势。日本年度首次申请量在2008年达到顶峰,且处于全球领先地位;随后年度申请量开始下降,维持在一个相对较低的水平;在2014年再次达到另一个小峰值。从专利申请的数量占比来看,关于V2X技术的专利申请原创技术排名前五位的国家/士也区依次是美国、中国、日本、韩国、欧洲。其中美国的专利申请数量最多,共有2413项,占全球申清的37%。

2.4.2 目标申请国

从图3可以看出,与首次申请的年度分布状况类似,日本在2008年之前的布局专利申请量就达到了一个较高水平并在2007年达到156项的申请量,受金融危机影响,2009年日本专利申请量下降至111项并相对稳定,随后在2012年又达到另一个小高峰至139项,总体呈现平稳变化趋势。随着近几年中国本土原创申请量的不断增长,其布局申清量也被带动升高,增长率与原创申请的增长率基本相当,说明不仅中国企业重视V2X技术的研发布局,同时中国作为增长潜力巨大的汽车消费市场国逐步受到世界各相关企业的密切关注。美国市场专利布局趋势与中国基本类似,均处于总体上升的态势,且与中国市场均在2013年达到483项的峰值;从专利布局量来看其市场本身未受到全球金融危机的明显影响,这也从一定侧面反映m市场参与主体仍一致看好V2X技术的前景。韩国由于本土的部分强势通信企业和汽车企业的带动,在2011年左右其专利申请布局超过了日本,成为全球第三大布局市场。从专利申请的数量占比来看,进入美国的专利申请量占所分析的主要国家区域总量的29%,美国已经成为V2X相关技术最大的专利布局目标国家。值得注意的是,进入日本、美国的专利申请量均低于其原创专利申请的占比,这一定程度上反映出日本、美国的专利技术整体实力较强,以技术输出为主,在他国市场上占有重要地位。

2.4.3 中国区域

从图4可以看出,本土企业专利申请增长速度大于国外来华申请,两者分别在2015年和2013年达到峰值326项和162项,且从发展趋势来看,国内企业具有强劲的持续创新力,从这方面可以反映出近些年中国区域内专利申请持续高速增长的主要推动力来自于本土企业的创新。从V2X技术领域中国申请中国内与国外来华申请的比重份额情况可以看出,国内申请所占份额为国外来华申请的2倍,國内申请人目前在该领域的专利布局相对具有优势,但仅以数量考虑尚未占据绝对优势地位。endprint

2.5 主要申请人分析

如图5所示,在全球范围内主要申请人申请量排名1-10位的企业依次是:LG、高通、爱立信、电装、三菱、三星、诺基亚、松下、英特尔和华为,排名前十的申请人的总的申请量占总的申请量的26%,共计1870项,申请量不是特别集中。前十位的申请人大体可以分为通信企业、整车企业、半导体芯片厂商、汽车零部件,且除华为之外均为国外来华企业;V2X技术专利申请量排名前三的企业均是传统的通信巨头,其申请量分别达到484、280、239项,由于V2X技术领域作为一个通信行业与汽车行业的交叉领域,特别是通信技术作为底层基础技术,占据了产业链的最上游,这也反映出全球通信巨头强势进入这一领域的技术实力。目前传统整车企业和汽车零部件企业在V2X领域已被通信企业赶超甚至超越,排名前十的申请人仅有电装一家传统车企,其申请量为160项。

从中国范围内V2X技术申请人专利申请量来看,排名前三的申请人分别是高通(156项)、LG( 68项)、华为(66项);国内申请量排名靠前的申请人全部为通信企业,十家申请主体中有九家为通信相关企业,仅一家汽车整车/零部件企业。从企业类型可以看出底层通信技术的发展决定了V2X技术的发展,即以通信技术为对象进行不断的技术更新和改进。当然不容忽视的是,上述前五名申请人中有四家来白美国,特别是高通,将V2X技术作为其重点技术进行了集中的专利布局,而作为移动通信技术领域的领先国家和传统汽车制造、消费强国的美国,其有意识地将移动通信技术融入传统汽车行业以求新的技术变革,这种发展模式值得我国的汽车相关企业的借鉴和学习。

2.6 技术分布分析

从图6可以看到,在全球范围内关于V2X通信技术的专利申清一直处于上升趋势,大致可以分为两个时间段,2000-2009年为稳步增长期,这段时间内全球范围内关于V2X通信技术的专利申请一致维持在100项以内;2011年至今为高速发展期,这个时间段内全球范围内关于V2X通信技术的专利申请处于快速上升时期,并在2014年左右达到峰值649项,这和该时间段内全球范围内网联智能汽车的大热以及伴随着移动通信技术的广泛普及等历史发展趋势相一致。在全球范围内关于V2X应用场景的专利申请也一直处于上升趋势,大致也可分为两个时间段:2000-2010年为稳步增长期,这段时间的专利申请每年均维持在200-400项,并且在该阶段经历了两次小幅波动;2010年至今为高速发展期,这段时间内全球范围内关于车联技术的专利申请出现了爆发式的增长,并在2014年达到峰值677项;这一时期随着车联技术越来越多的应用到成熟的量产车型中,越来越多的非传统汽车行业的企业纷纷看好这一行业的未来发展情景,目测为下一个信息“移动终端人口”,选择加入到这一行业展开技术研发和竞争。

从中国范围来看,V2X通信技术的专利申请在2000年至2013年之间保持增长趋势,从2000年的l项增加到2013年的167项,并在2011年出现一个快速增长阶段,至2013年达到峰值167项;V2X应用场景的专利申请在2000年至2015年之间保持增长趋势,从2000年的9项增加到2015年的318项,并在2011年后出现一个快速增长阶段,至2015年达到峰值,且从整体发展趋势来看,后续还将保持一定增长;并且通信技术的发展相对带动和促进应用场景技术的发展和成熟。

在全世界范围内应用于V2X的DSRC和LTE-V相关专利申请共计2411项,其中与LTE-V相关的占84%,共2009项,与DSRC技术相关的占16%,共392项;结合前面讨论的发展趋势,DSRC技术出现时间较早且制定了相关的标准,但各企业在其发展方向和盈利方式上未达成一致意见,直接导致其发展阶段技术受重视程度与其市场热度明显不符;LTE-V作为从LTE技术延伸至车用的通信技术,在传统通信企业的推动下,近几年发展势头迅猛,且伴随着标准制定过程的推进,其未来的技术普及和应用不容忽视。在全球范围内公开的关于V2X应用情景的专利申请共5139项,其中关于V2V的占56%,达到了2878项,关于V21的占43%,达到了2203项,关于V2P的占1%,达到了58项。

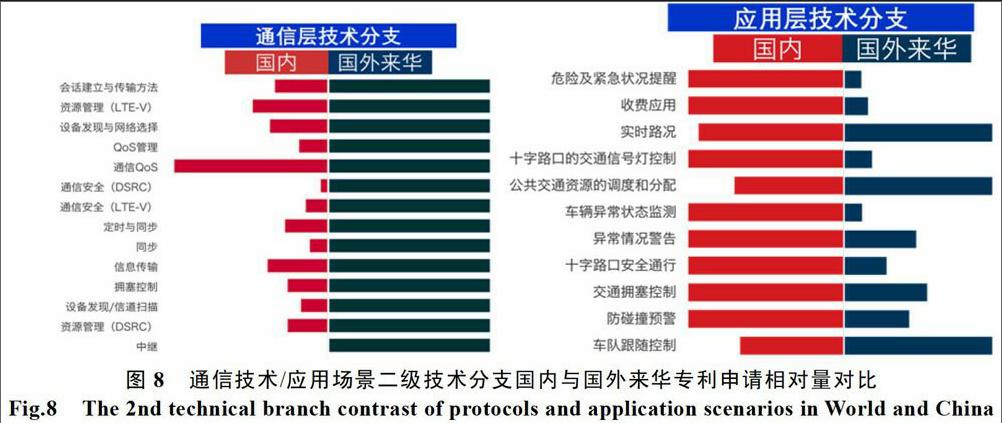

结合图8,从通信技术和应用场景技术整体来看,国内专利申请主要集中在应用场景各技术分支,而国外来华申请主体较侧重于通信技术各技术分支在通信技术中国内申请主体在基础技术领域中的通信安全、QoS管理及信息传输等技术实力较弱,国外来华专利申请布局较多,可能在上述技术领域上已形成了技术壁垒;在应用场景方面,国内申请主体在危险及紧急状况提醒、收费应用、车辆异常状态监测方面存在一定技术优势。

3 结论

V2X技术的专利申请在全球范围内和中国范围内,均处于快速增长阶段,主要竞争市场在美国和中国。美国整体在V2X技术领域的技术实力输出最强,中国经过近几年的积累,逐步超越日本、韩国和欧洲,占据V2X技术领域技术输出的次席。通信层技术和应用层技术专利布局量大致相当且两者均保持同步增长,但通信层的增长速度远高于应用层。通信层在各国家/地区专利布局体量相对不均衡,主要专利布局竞争市场在美国,而应用层在各国家/地区专利布局体量相对均衡且由于中国近十年来的爆发式增长,主要专利布局竞争市场在中国和美国。

V2X技术的专利竞争聚焦在通信层领域。全球范围内和中国市场通信企业和半导体厂商在V2X技术领域占据主导地位(70%),传统汽车和零部件厂商在V2X技术领域不仅被上述类型企业赶超,甚至差距有被进一步拉大的趋势;通信企业的技术优势集中在底层基础技术,并在通信层领域持续性进行专利布局,并且在近几年增大在应用层的专利申请,特别是采用技术合作的方式;零部件厂商在两个技术领域基本保持同步发展的状态。特别是未来有可能涉及通信标准协议的技术,相关的标准相关专利已被通信企业提前布局。傳统汽车企业优先在应用层技术领域进行专利布局,同时有少数企业如通用汽车尝试向底层技术延伸,进行相应的技术研发和专利布局。

通信层中通信技术研发的热点由DSRC转向LTE-V,通信企业在该领域具有绝对的技术实力。LTE-V技术通信层方面,LTE-V技术近些年受到全球范围内大部分通信企业的持续关注,相应专利申请增长迅速且专利布局市场广泛,并迅速超过了DSRC技术的相关专利布局申请;应用层中V2V技术始终是应用场景的聚焦点,传统汽车和通信企业均关注这一技术领域。V2V技术方面,传统汽车首先展开专利布局,但近些年的关注度下降,与之相反,通信企业对该领域的关注度提高。

全球范围内,整体技术实力最强的是通信企业,特别是LG、高通和爱立信;国内范围内,国外来华企业实力较强,国内企业中只有华为具备一定的技术实力。上述三家国外来华企业在热点技术和重点技术( LTE-V)均展开了较为系统的专利布局,在传统汽车企业中数通用在中国的申请布局最为广泛且技术分支实力均衡;中国企业中,华为在通信层技术方面具有一定的技术优势,特别是LTE-V技术分支;同时国内高校申请主体在应用层技术具备一定研发实力,所以国内企业可以考虑通过与高校合作的方式整合各自的技术优势,联合研发应对竞争。endprint