让一切回归自然,让思维回归自由“自然生长”

2018-03-01崔钊

崔钊

摄影不只具有纪实的性质,它更是一种表达自我的语言。20世纪70年后期,中国的影像艺术开始进入当代的“体系”之中,而自改革开放以来,中国进入了一个全面迅速发展的时期,在此环境下,中国涌现了一批优秀的、具有社会责任感的“新生代”摄影人,他们以摄影为主体语言去创作和实践着自己的思想和观念。“85后”是其中的代表,他们是足够幸运的,足够良好的环境让他们自由_牛长——在如此“安逸”的环境中,他们可以根据自己的爱好、自己的思想、自己想要的方式去看、去听、去发现、去成长……在自由的道路上去探索自己的位置、自己的可能性和自己的摄影方式。虽然,在这个过程中他们身上出现了很多不确定性和不稳定性,但也正因如此,摄影在他们身上体现了更多的探索性和实验性一一摄影在他们这里回归于自我本身,一切想说的话开始肆无忌惮的去表达。

在这两年间,他们逐渐成熟,更多元的去尝试新的影像实践形式,视觉性和立场更别具一格,更新颖、更好玩、更自我,他们没有成为大众审美体系下的“东西”,这宣告着他们每一个人所具有的不同的态度和立场。

让一切回归自然,让他们的思维回归自由,做更多有趣的事情,故名:“自然生长”。

对话王翰林

城市是一個巨大的“博物馆”

《城市博物馆》

我喜欢在城市中游荡,把城市当作巨大的博物馆,从中寻找想要观看的事物,城市囊括了我想看到的一切,我试图从中寻找到那些人们生活其中却又不忽视的身边之物,这个过程让我觉得充实。有时候,我会没有目的地行走在城中,那种寂寥空旷的城市场景让我内心感到震撼和孤寂,假如若干年后,人类不复存在,还会有什么是人类曾经生活于这个地球上的见证?山谷记不住人们呐喊的回音,河水为世人洗尽铅华,恐怕只有城市是人类自己留下的痕迹,惟有城市是人类给这个世界打下的最深的烙印。

国宝chinese treasure

彩色的房子colorful house

王翰林的作品关注自身生活的城市空间和个人记忆,通过中性的视角和去拍摄城市(博物馆)中的“展品”。地理考察的创作方式有新客观主义和地形摄影的意味,用镜头记录“被人改变的风景”。而这正是当下城市化进程中的一些切面,我们面对的社会现实每天都在发生变化,今天的老房子可能明天就会变成工地。翰林的创作为我们提供了城市的历史的肖像,同时也是其对自然环境,社会发展的反思。

——春熙

C:春熙

W:王翰林

C:你的《城市博物馆》关注的是城市和个人记忆,画面看起来很简洁,能聊聊你的摄影和这个作品么?

W:我觉得首先它是记录我情感和记忆的一种工具,其次才会去想做的艺不艺术,去考虑美感,更多的功用在于记录我个人性的情绪。至于我是怎么走上摄影道路的,起初并没有受到父辈或者朋友或是大师的影响,而是缘于家中的一台索尼相机,它是父亲买来出差用的,结果他不怎么用,我倒是经常拿着玩。高中那会,我拿着它上下学,闲逛时就各种尝试——转着圈拍,奔跑着拍。就是觉得好玩,没想过要干嘛。记忆中,有一次大冬天在外面拍着拍着剧忘了时间,直到冻得后脑勺疼才回家,结果第二天就感冒了。这可以说就是我对于摄影的最初体验。

C:最近有什么新的项目?

W:最近在做的项目可以说是我个人情感的延续,是对我自己的梳理,是将摄影与个人成长经历和情感结合起来的产物。我以摄影的方式去表达空间和时间的模糊与纠缠,因为从小随父亲(父亲是一位军人)工作地点的变迁,导致我生活的空间在不断的转变,伴随着时间的流逝,我渐渐对儿时不断辗转的生活空间产生了模糊感,我对那段时间和空间产生了一种想要看的更加真切的期盼。旧事旧地有时会出现在脑海,同时又隐隐作疼,所以我选择用摄影来记录我的这些情感变化,这里面包含有历史、有回忆、有印象、有感觉、有思念、有怀旧,这一切的都是情感与记忆交汇的结果。

快餐店Fast food restaurant

沙发Sofa

排队Line

沿海建筑Coastal architecture

endprintC:关于故乡?

W:“故乡”,是我记忆中模糊的地方,我会回到出生的地方和之前生活过的地方,与之前相比,这次将更加注重的是我的个人情感,之前的作品是发掘城市中的那些奇怪的场景,通过点的纪录探讨人们对于中国城市景观的普遍感受——更多的是客观性的记录。而“故乡”,我打算加入更多的个人情感和私人情绪在里面,我想要区别的是拍摄对象是印象中的空间,将记忆中的城市空间进行表达,而不是单纯的表现对“故乡”的思念,对于此的表达,不能仅仅是空间的记录,更是一种寻回记忆,想要看得更加真切的感觉。

C:把目光投射在城市里,记录它的变化和飞速发展?

W:因为一直以来我对于城市题材就比较感兴趣,大一的时候从单纯拍建筑美感,到后来逐渐加入一些对于城市变迁的个人见解,将我自身的问题与摄影相结合。所以,我的点就放在了城市景观上。

C:关注城市空间?

W:城市空间对我一直影响很大,而我的成长其实就是伴随着城市空间的变换而一路走来。我父亲是一名通讯兵,他年轻时经常要去很多城市接兵训兵,再加上一些军事上的任务跑动,所以我便经常跟随母亲奔波于很多城市之间。经常变化的生活空间,让我分不清自己生活在哪里,所以之前我就在想——到底什么是我的情感所在?我觉得这就是我的情感所在,所以我对城市空间变得很敏感。

C:这是否跟个人经验有关?

W:小的时候,我家住在一个建材市场里。从窗外望去,房前的一大片空地上堆满了大量的圆木桩,就像伐木场一样,圆木高大,四周杂草丛生。我经常在这里面捉迷藏,打枪战,后来这里建立起楼房,有时我站在家中总能想起很多当时的记忆。

去年暑假我回日照老家,去了一趟母校。学校的院墙仍在,但里面已被开发商建起了居民楼,校门也砸了……我忍不住的拍了几张照片(作品里的蓝色汽车)。基于这些变化,我就想把自己生活过的城市都记录来下,把它们发生的变化记录下来。它们发生的变化在影响着我的内心,而我的内心又在促使着我去拍摄那些让我觉得城市里奇怪的变化,所以我拍这些突兀的城市景观一一相比之下,这些与我息息相关的地方显得更实在,更能反映出我和我生活环境之间的关系。

蓝色汽车blue car

宣传标语publicity

C:《城市博物馆》有点新地形摄影和景观摄影的影子。你对拍摄主体的态度是怎样的?

W:我还是比较客观的,还是保持一种比较纪实的心态,不想干预我的眼前所见,尽可能客观呈现。但是客观是一个相对的词汇,因为我用主观感受来取景,来构图。所以,总的来说,一切影像都是人为的产物,只要心中有“主体”,作品里也就有了“主体”。

C:《博物馆》是出于什么样的考虑?

W:“博物”这个词最早在《山海经》里就出现过,它的意思是能辨识多种事物,而“博物馆”的定义是:征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所。《城市博物馆》这个作品的初衷就是想对城市中的景观進行搜集陈列,我想通过博物馆这个主题,把城市像物品一样的放到博物馆里进行展示,罗列我们耳熟能详的城市,涵盖城市里的各种景物,去发掘城市中能用来放在博物馆里供人们观看和思考的那些景观。

C:你眼中的都市是什么样的?

凉亭pavilion

W:对于城市,我并没有什么具体的概念,我觉得那是城市规划者们的事,但我有理想化的生活构想,就是远离城市,找个清净的地方,有个院子,闲着画画,拍拍照,有女人和狗……但我现在还缺个院子。

C:你认为和“城市”对应的应该是什么?

W:“城市”对应的应该是“人”,没有人就没有城市,没有人就没有建设,没有人就没有改变,没有人就没有那么多主观能动性的产物。

仙鹤的鞋Cranes shoes

乐园paradise

李恒樑

1993年生于福建福州,中国美术学院摄影系摄影艺术专业在读。

对话李恒樑

所有的碰撞是一种“巧合”

《巧合》

常常需要为自己所拍摄的影像去解释它的含义,但是照片对于我来说更多的是时下情景的反射,其中夹杂着些许瞬间的触动,用巧合来形容图像我觉得可能更为适合——因为我的情绪,还有当下的时间、地点以及人或物这些因素都巧合的聚集在了一起,最终也就变成大家所看到的影像。这些随机的影像是独一无二的,因此我更愿意去遇见不被设定的人或景,因为在我看来这样会比较真实,而真实又是那么的重要。endprint

C:香熙

L:李恒樑

C:《巧合》是关于日常的影像么?那聊聊你的摄影,它是“日常”的吗?

L:摄影对于我来说,是一件再平常不过的事,就好像吃饭一般,并不是什么大事,但是一定不能不吃,所以我也正是以一种平常心去记录我想要留下来的瞬间。

C:这像是在编辑平庸的日常,那你最近有什么新的创作么?

L:最近在做的项目是《碎碎念》,我从以往的图片中选取部分与将要拍摄的图片进行串联,找寻自身情感的一种流动性,表现我对影像的“碎碎念”。

C:看你对《巧合》的阐述很简洁,你觉得摄影需要阐述吗?

L:我觉得阐述不是绝对的,摄影师本身想要表达的思绪应该都在影像当中,阐述只是为了让观者更容易看到作者所想的。但是有些影像其实并不需要阐述,也不需要观者的理解,摄影师可以只是告诉别人我在做什么,并且做成了这样。

C:怎么理解“巧合”?是日常生活中的小涟漪么?

L:当一切都是相对随机的时候,没有目的性,你不知道具体会在哪里,什么时间,遇见什么人。这些条件都不是确定无疑的,在这样未知的情况下,所有的碰撞即是一种巧合。

C:你认为的摄影是真实的么?

L:我觉得真实是相对的,尽可能的减少主观意识的参与可以确保影像的相对真实。

C:那你认为摄影应该是什么样的?对你的摄影影响最大是什么?

L:我觉得摄影应该是简简单单的,自由一点的。大家做自己喜欢的,拍自己想要拍的,我觉得这样就很好。对我影响最大的应该是生活,我并没有因为某个具体的原因对摄影有大的影响,而是因为生活不断进行,我不断成长,摄影也随之产生变化。

曾瑞

影像研究者,现工作生活于重庆

对话曾瑞

摄影,是一个不断探索过程

《泛神论》

真理是无法触及的。让我感兴趣的是,那些我们可以感知到的却无法言说的事情,他们安静的在现实世界的表象下呼吸。仪式性的实践方法、装置、行为,这些我所实施的干预(对自然、我自己的身體或是室内空间)表现来我对现实世界的理解、情感和哲学思考。我希望将存在于特定空间和时间的精神自我转化为现实的存在和图像。这样,我便可以描绘那些不可得见的以及不可言说的,并将其以视觉和思维的方式与他人交流。在自然之中,面对着广袤雄伟的地貌,我常常发现自己被他们所震撼着,并有着强烈的冲动献上自己的崇敬。我尝试过多种不同的宗教和仪式来定义这种冲动,但都以失败告终。这是一些更加深刻、更加原始的东西,它远远超越了宗教和文化出现的时代,甚至远超人类存在的时间。可以说,这是一种动物本能,敬畏着这片土地,这片决定他们生还是死、痛苦还是生存、繁荣还是灭绝的土地。如此,是不可能借用他人的创造来表达我的敬意。因为我在那里,一个人,我希望和自然直接的对话,用我自己的语言,正像人们千万年前所做的那样。

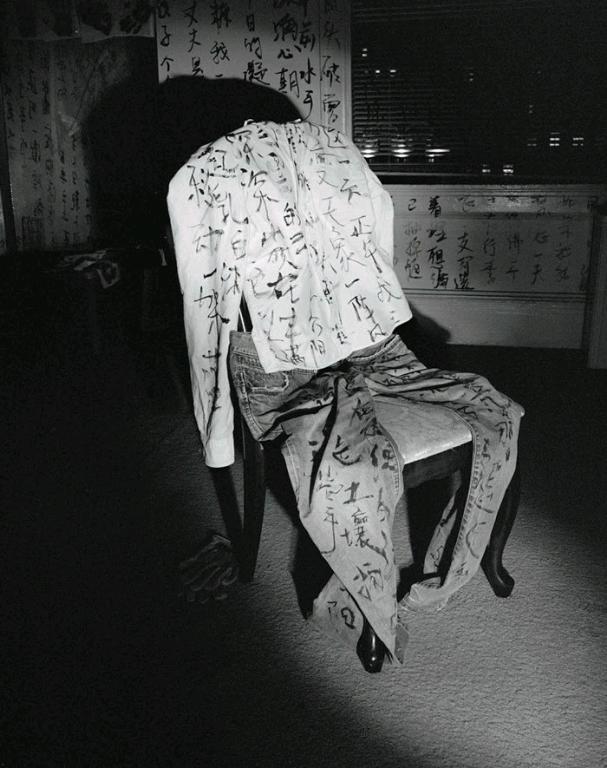

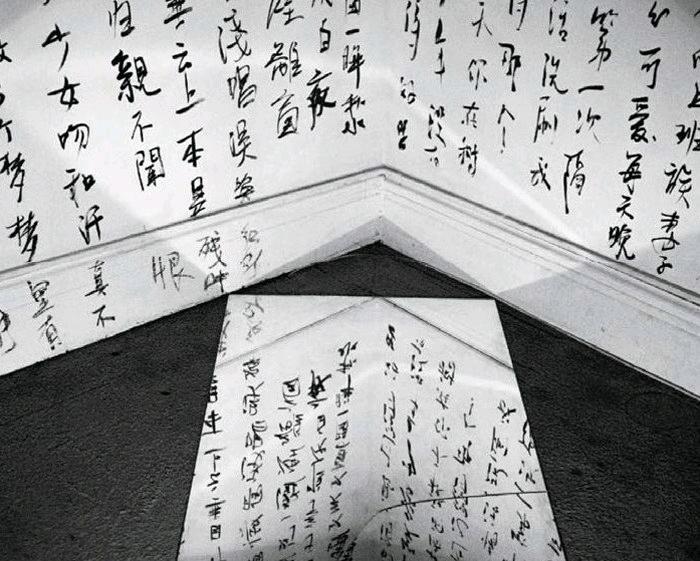

《一粒诗》

三年里,我住在位于旧金山Post街641号的一间15平米小公寓中。这段时间里,我写下了上百首诗歌,以表达我当下的状态和想法:一个远离家乡的人,在这个陌生的国度和文化中格格不入。我不断的被新的体验和来自过往的回忆所撕扯着,被狭小的空间和内心扩张的欲望所挤压着。同时,诗歌和摄影对我来说最重要的两个体裁。他们都为了保存生命的痕迹,像我们是如何看待的,如何思考和感受的。他们是象征符号,是碎片和提取物,将具体的事件升华到普世的理解。我写作的这些诗歌表达了我最为真实的一面:我的想象、欲望和憎恨,我的悲伤、黑暗和软弱。通过对我生活和创作的地方进行改变和装置,我希望将我内心的历史和故事物化出来,以一种有距离的、夸张的但却诚实的方式展现在公众面前。不为将观者带到实际的场地,但去到一个仅仅存在我头脑中的地方。endprint

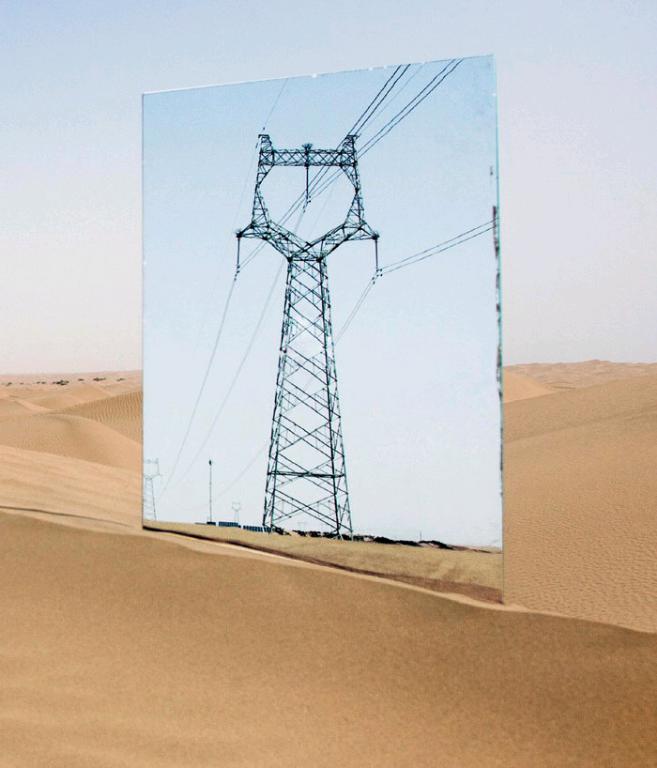

《蜃楼之地》

镜子的发明是为了了解我们自身。它们在这里也一眼,只不过,在镜中是一个更大的“自己”。镜子伫立在大地上,侵犯着大地,如同纪念碑一般展示着和纪念着我们对自然的所作所为。但,和人类一样,镜子是局限的是脆弱的。我们知道自身有着局限性,同时我们害怕进入自然并被其淹没。当面对自然时,感到无助,我们为自己创造了一个同自然隔离的世界,以为保护。但是这和大地的岁月相比微不足道。我们最终会消失,而大地仍旧在那里没有什么变化。

在他对不同环境的介入与体验之后,它引发的是一个探索过程,这个过程摒弃了摄影被赋予的“清晰性”及其带来的限制。他对包括摄影在内的媒介有着理性的认识,但这种理性并不意味着刻板,而是借由《蜃楼之地》、《泛神论》和《一粒诗》等作品向我们传达了一种关于“存在”的态度:无论是惯常文化之外的异国他乡,还是身处远离社会规则的自然中,冷静且平和地面对“疏离”和“差异”,也许是展开后续对话的前提。

——何博

H:何博

Z:曾瑞

H:《泛神论》的阐述中提到了仪式性的实践、装置和行为以及你对于自然的干预。为什么要对特定的自然环境进行干预?是否涉及对于“人与自然”关系的思考?

Z:从感受上说,这似乎和在风景区里刻下“XX到此一游”一样。人在受到感动之后总是渴望表达,我相信这与许多宗教的产生有一定的关系。当意识到有远远超越自己的“存在”,对“崇高”的认知和敬畏的心情就随之而来,这种敬畏心的产生几乎是一种生物本能。另一方面,人对自身力量的认识来自于所属的人群。当孤身一人的时候突然被抽离人群,便会突然意识到自己渺小的可悲,甚至威胁到自身存在的理由。于是挣扎通过在压迫自己的环境中留下痕迹的方式,可以说也是一种反抗,即便微不足道。也许正是这种身处自然中的矛盾心情促成了创作的动机。

从行为上说,人对自然的干预是整个人类文明的推动力,我们至今在这么做着。只是这个过程被延展的太长,我们往往只接触到最末端,而忘记了整个人类根植在自然之中。重新从源初重现这个动作,并非作出武断的評价,而是想将个人行为作为一个印子,重新去思考“人”和“自然”的关系。

H:在这些自然场景中进行干预和拍摄的这种创作理念和模式,与单纯的以自然对于曾瑞而言,摄影往往发生景观为对象的风景摄影之间有什么区别?

Z:自然带来的震撼是相似的,然而创作的方向是不同的。传统风景摄影将人同自然割裂开来,站在对立面把自然作为对象,去征服、观看、占有,把它们作为战利品带回,成为创作者的证据,同时也将观众放在了自然的对立面,形成一个“远方”的形象。“遥不可及”这样的认知,一方面贬低了自然的真实地位,一方面阻止了观者的思考尝试,变成一个“美好”的幻象,却不过是一个创作者将自身放在最高处,对自我强调的过程。

在《泛神论》中,我期望打破这样的对立。通过记录个人在当场的行为结果,将创作者和自然环境结合在一起。人不再是仅仅站在对面去观看,而是走入自然之中,留下自身存在的痕迹。对于观看者来说,也期望通过这样的行为结果,去除“遥不可及”的认知,将观者带入,随着行为结果一同经历行为过程,以达到一定程度上的浸入,从而完成对话。

H:《泛神论》中,被摄入镜头的“装置”的制作素材就是来自拍摄地的吗?制作这些装置是拍摄之前就有计划,还是在现场即兴而为?对你而言,制作这些“装置”的过程,与将它们拍摄成照片的结果,这两个方面分别有什么意味?

Z:可以说是即兴而为,在拍摄前会参考很多历史上宗教萌芽时期的材料,例如岩画、巨石阵、祭祀舞蹈等等,去寻找历史上人与自然沟通的基本逻辑。但是在拍摄时,所参考的资料基本难以运用。每个环境都会不同,给予人的感受也大相径庭。所以在现场,我会运用环境中存在的材料,依据在现场被引发的感受,构筑一个沟通的场所。改变自然,实质上也是承认自己的自然身份。山川、湖海、草木、砂石是自然对自然的改变,而在作品中,人对自然的改变首先是承认自己是自然的一部分。

之所以选择摄影作为呈现方式,正是由于它的模糊性。如果选择视频去呈现,观者会更多的关注行为人本身的动作,而一定程度上忽视了他所存在的环境。如果将“作品”直接置入展览现场,则更多的强调自然原本的属性,而摄影恰在其中,它能够表现自然与人的融合,甚至会在“天然”和“人为”中疑惑,引发一个探索过程,而不仅仅因便于理解解释的过于清晰限制观看的可能性。

H:《蜃楼之地》中运用到了镜子,所以我们在这组作品中看到了两重镜像:作为镜像的照片以及照片内部镜子所呈现的镜像。另外,你在阐述中谈到,与我们人类相似,镜子也是有局限且易碎的。可否谈谈当如何理解你对镜子的运用,以及上述那句话?

Z:《蜃楼之地》在《泛神论》之前完成,涉及相关的问题:人和自然环境的割裂和对立。照片大多拍摄于人类文明所触及的边缘地带。身前是土地,身后是人造,用镜子将二者拼贴。只是人造建筑在镜中,是一个脆弱的幻象,一时兴起一时败落,在时间面前显得微不足道。endprint

H:《泛神论》和《蜃楼之地》让我想起大地艺术,以及后来包括约翰·普法尔(John Pfahl)、巴里·安德伍德(Barry Unde rwood)等艺术家基于自然景观进行人工介入的摄影作品。这些艺术创作对你这组作品的产生有影响吗?

Z:大地艺术对我有着很大的影响。在艺术商品化、功利化的今天,大地艺术的出现给艺术的存在形式提供了新的可能,或者说这根本不是新的形式,而是人们所遗忘了的更加古老的原初的形式。将这种形式应用到今天世界的语境中,形成新的内容和反思。

H:《一粒诗》以图像记录的形式将文字作为客体呈现了出来,对你而言图像和文字二者之间的关系是怎样的?

Z:图像和文字相互补足,文字是那个场所时间上的记录,而图像则是对其空间的描绘,同时二者互为内容,文字是以空间中日常行为为基础的情感演化,而空间中的行为则是对诗歌的再次创作。

H:选择使用毛笔作为书写工具,并且诗歌的语言是中文,这是否是对自己留学生身份的直接指涉?在留学的过程中,文化差异这个问题是否对你有着重要的影响?

Z:在留学期间,身份问题是一个无法回避的命题,特别是在艺术学习的环境中,大部分留学生多多少少都会涉足这个话题之中。然而如何以个人的语言去谈论,对我来說,成为更重要的问题。

中文诗歌和毛笔的运用自然和中国有密切的关系,然而这不应该停止在和中国有关,而是应该是我作为一个中国人——我从初高中便接触现代诗,大学本科学习的是汉语言文学——所积累的影响。任何一个在中国成长生活的人所做的东西都必然会受到中国的影响,无论是意象上的、或是思维方式上的,即便作者自身没有意识到这个问题。观者(群体)往往能够比创作者本人解读出更多的东西,但往往也会有符号化的问题出现。

另外,中文的东西明显的浮现在创作之中的确和国外的文化差异有关。很多人都会说:“出了国才知道自己是一个中国人。”这并不是从爱国或者乡愁之类的方面讲,而是会追问自己一个问题:是什么让中国人成为中国人?我给出的答案可能是:中国从古至今的文化传统在每个人身上留下的并不自觉的烙印,这烙印隐藏言行举止、举手投足之中,如果一直处于自己的文化环境中,是很难察觉这样的印记。

H:写满文字的纸张以及房间内不同的表面在你的镜头里以非常具有造型性的方式呈现着,而文字内容本身的信息在有的地方却不那么容易接收到,应该如何理解你的这种安排?

Z:文字所指代的是对空间和时间的记忆,而这样的记忆对我来说更多的是以印记的形式出现,它并没有具体的人或者物,也没有完整的叙事线索,而是以碎片化情绪化的方式重现。所以,在创作时,并不期待将其完整的再现(若是如此,诗集的方式可能更为贴切)而是将其作为素材,进行再创作成为图像的一个组成部分,同时是带有意义的符号。