气象灾害预警简析及其若干建议

2018-02-28张慧洁阮水根韩淑云

张慧洁,阮水根,韩淑云

(1.北京朝阳气象局,北京 100016;2.北京减灾协会,北京 100089)

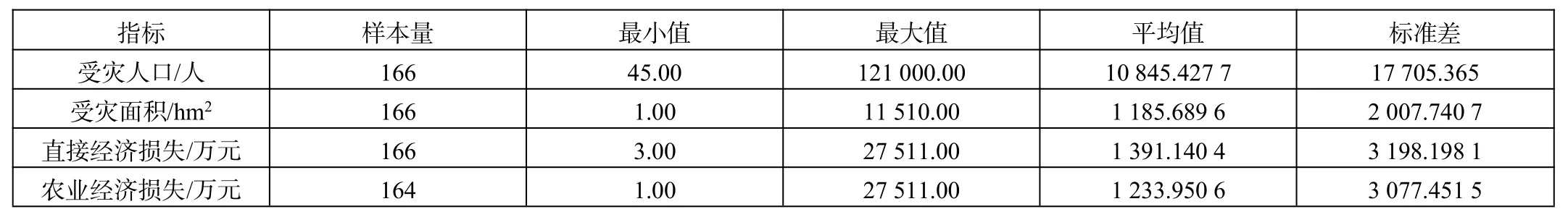

在气候变暖和城市化进程加快的大背景下,各种自然灾害频发,尤其是巨灾日益增多,对城市的危害越来越大。目前,巨灾与灾害链的发生已经成为制约一个城市、一个区域乃至整个国家当前和未来发展的重大障碍。日本2011年的3.11大地震、海啸和核灾难就是一个明证。进入新世纪后,北京市每年都遭遇暴雨洪涝、冰雪、雾霾等灾害,2004-07-10、2011-06-23和2012-07-21的几次暴雨灾害和2013-01连续25 d的雾霾,给人们留下了极其深刻的印象(比如防灾能力较强的北京市仅2004—2009年由自然灾害造成的损失值如表1所示)。目前的防震减灾和预警体系与社会的需求及特大城市防御巨灾的要求相比,确实也有不小的差距,主要存在以下几个问题:①灾害预警的针对性、时效性、覆盖率有待进一步提高;②灾害预警信息的联动响应与运行机制有待进一步完善;③灾害预警系统的现代化建设有待进一步加强。

表1 北京市自然灾害损失情况(2004—2009年)

1 气象灾害预警业务的需求初析

针对气象领域存在的问题,结合灾害性天气预警工作,有必要对气象灾害预警的新需求进行深入的调研和分析,具体包括以下几点:①城镇化伴随城市数字化、智能化和信息化的发展,导致城市生命线系统的扩张与复杂化,使得这些系统的运行更为脆弱,对气象灾害越来越敏感,所以,要求气象灾害监测预警业务前移,传统的天气预报转变为常态化值守的灾害预警和应急服务。②全球气候变暖使得原生气象灾害频发,灾害强度变强,更易诱发危害严重的巨灾或灾害链。因此,在实际工作中,应将气象灾害与其他灾害间的监测预警工作更为紧密的联系起来,而相关部门对气象灾害预警信息的需求也更为迫切。③随着社会经济的快速发展,城乡生活水平和质量不断提升,社会公众越来越重视社区防灾减灾工作,他们需要更准确、更及时、更周到的气象灾害预报预警。这就要求气象灾害预警时空尺度细化,预警分区分时,空间分辨率缩小到乡镇、乃至街道村庄,预警时效尽力延长提前量。同时,社会公众对气象灾害预警的个性化需求也越发重视,既要面向全社会的气象灾害预警,还要量身定制的气象灾害预警;既需要通俗易懂、清晰好记的预警文字信息,还需要简单明了、附图示、有区域特色、生动感人的专业化信息;既要普遍意义的防灾减灾措施,还要人性化、可操作、有实效的自救、互救建议。

综上所述,加快改进和完善包括气象灾害在内的灾害预警业务是必要的,也是十分紧迫的。气象灾害是自然灾害中的一种原生灾害,气象灾害与各灾种在发生发展和相互影响关系上都是密不可分的。因此,做好气象灾害预警及其信号的发布工作,可以使灾害链上的原生气象灾害预警真正起到对各灾种灾前“发令枪”和临灾“消息树”的作用。

2 全面强化和大力提升气象灾害预警能力

为了最大限度地发挥气象灾害预警信息的效用,我们针对影响气象灾害预警的信息制作、发布、传输、响应4个关节点,做进一步的分析。

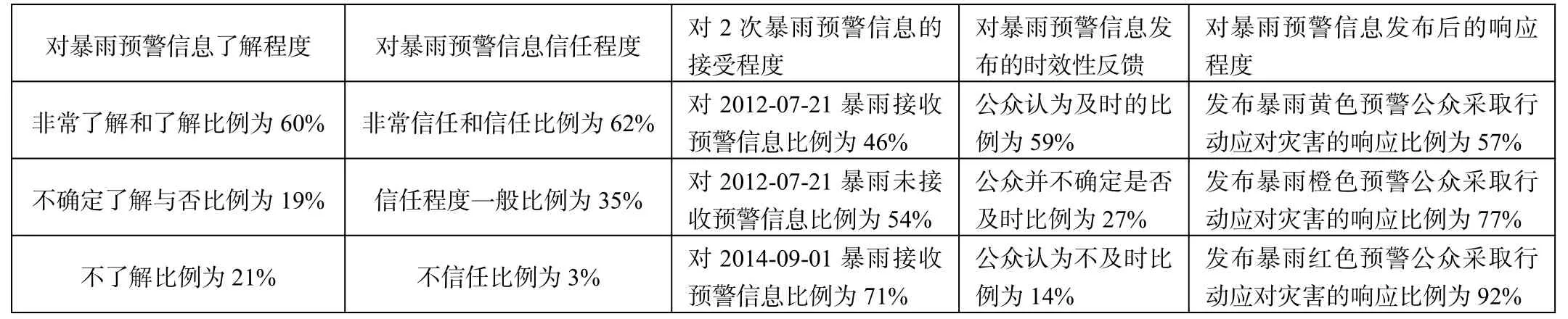

从预警信息制作角度看,制约各灾种预警效用发挥的是,能否有效、清晰监测致灾因子、灾害发生和危害情景,能否做出准确、及时的灾害预报预警。根据这一点,在各灾种业务、研究部门做好常规意义中各灾害的监测和预报预警方法、手段的开发工作的同时,我们认为,目前各灾种的监测系统密度不高,设备不精,尤其是次生灾害的探测网比较薄弱,严重影响预报预警水平的提高;再加上气象灾害链上原生、次生灾害又是上中下游关系,它们在影响链上是融合叠加的关系,相互影响着各灾种预警质量的提升。从预警信息发布角度看,制约各灾种预警效用发挥的是能否减少发布环节,优化发布资源,集成与采用高科技手段及时发布预警信息。2014年做的调研和相关部门的问卷调查显示(见表2),就暴雨预警信息发布而言,在收到预警信息又采取应对行动的人群中看到、听到黄色预警并响应的比例不到六成,看到、听到橙色预警并响应的比例接近八成,看到、听到红色预警并响应的比例超过九成,四级预警平均响应比例不足2/3.这表明,目前,社会上对灾害预警信息的关注度和响应度均不高,显然,这不利于全社会防灾减灾工作的开展。

表2 暴雨预警信息问卷调查结果

从预警信息传输角度看,灾害预警信息传输既涉及传输技术,又涉及传输渠道,还涉及传输末端的接收方式。暴雨预警问卷调查数据表明(见表2),有59%的被调查人认可预警信号发布传输是及时或非常及时的,有41%的人认为不及时或不确定及时与否。另外,经过“7.21”特大暴雨灾害后,由于防灾减灾意识的提高和通讯技术、手段的增多优化,使接收预警信息比例有了变化,2017年9月初,暴雨接收预警信息人数比例为71%,比“7.21”暴雨预警接收比例高出25%.这些调查数据标明,上述提到的有关信息传输3个因素的综合,能够直接影响公众认可的发布时效、公众接收响应的多寡,并最终影响预警信息的覆盖率及其效用的发挥。

从预警信息响应角度看,影响预警效用的一个很重要因素是灾害预警信息发布传输后,社会公众的反映和能否采取相应的措施。暴雨预警问卷调查数据显示(见表2),有40%的人不了解经常在电视电台看到听到的这类气象预警,仅有六成人了解;而对于收到预警信息又采取应对行动的人群,其四级预警平均响应比例只达66%.如果再考虑2017年调查的接收预警信息的比例,那么,整个人群的实际响应比例仅有44.9%.由此可见,民众的风险防范意识淡薄,预警信息响应非常不力。如果“7.21”的400多毫米的特大暴雨不降在北京房山而落在城区,按照这样的响应情况,后果不堪设想。

3 对今后气象灾害预警工作的建议

基于上述分析,我们提出以下几点建议:①必须加快发展和完善各灾种的监测系统,采集更密、更丰富的致灾因子资料、灾情信息和实时受灾情景;上下游灾害业务与研究单位之间取长补短,联合攻关,在预报预警方法、工具方面进行合作和协同研究,更快地提高灾害预警水平与能力;加强不同部门间的联动,在致灾、成灾临界气象条件的预报预警业务上,创新其运行机制,集中力量寻求突破。②科学、正确、合理发布各类灾害预警信息,使预警信息的效用最大化。同时,可在正式运行的各级预警中心的相关建设项目,比如“国家突发公共事件预警信息发布管理平台”,简称“国突平台”,以及加快实现国突平台与各灾种预警(洪水、森林火险、地质灾害、空气重污染等)对接的基础上,扩大预警中心的职责,扩充该平台功能,在市预警中心建设全市各灾种管理和业务部门必须实时输入提交的集各类灾害各种信息与资料于一体的共有、公用的云计算海量数据库,并建立配套、有序、透明、统一的信息与资料应用规范,必要时甚至可以采用立法形式,以期彻底解决长期未能实现的资料共享难题。③利用各种现代化和传统手段,实现气象预警信息传输的多元化,全覆盖,将灾害预警传出去,接收好,彻底解决预警信号的“最后一公里”问题。对于城区和郊县,应改变它们只依赖电视和电台的思想,要让它们多利用新媒体,比如网络、手机软件等;对于农村山区,除了要提升并充分利用先进的传输途径外,还应利用一切行之有效的手段,甚至是传统的乡村广播、大喇叭、敲锣、人传人等办法,以期实现预警信息覆盖率达到100%的目标。④加强气象灾害预警科普宣传,加大灾害预警科普宣传的投入,采用各种方法将宣传深入到乡村社区,覆盖到每个家庭每个人,将灾害预警科普宣传工作落到实处。今后的应急预案特别是基层社区、乡村的预案修订完善,要结合基层的实情细化,做好专项预案和重大活动预案,并将气象灾害预警及其防范措施纳入,使气象灾害预警真正成为临灾中避灾、自救、互救的指南书和行动手册。

[1]梁旭东.北京地区强降水定量预报及风险预警技术研究与应用[R].北京市科技计划课题验收材料.北京:北京城市气象工程技术研究中心,2014.

[2]阮水根,韩淑云.突发灾害性天气预警及其应急服务的现状和需求分析[R].北京市科协课题结题报告.北京:北京减灾协会,2015.

[3]王迎春.城市气象学[M].北京:气象出版社,2009:188-197,215-224.

[4]阎丽凤,毕宝贵.关于海洋灾害监测预警能力建设若干问题的探讨[G]//2012年国家综合防灾减灾与可持续发展论坛文集.北京:气象出版社,2013.