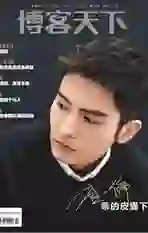

“父亲”赵立新:早年的愤怒是因为年轻

2018-02-26丁雪方奕晗

丁雪+方奕晗

这个被编剧李静评价为“中国知识分子演员”的男人,生活里的好多事都后知后觉。父亲这个身份也是他慢慢才意识到的

话剧《父亲》第一轮彩排结束后,导演赵立新开始和剧中演员逐一复盘出现的问题,一再强调“要走进人物”。排练厅又大又空旷,戴着黑灰色礼帽、穿着亚麻色风衣的赵立新被人群包围。话剧11月29日上映,白色板子在倒计时,这一天,上面粉色字迹着重强调的数字是“9”。

《父亲》的故事发生在瑞典,是剧作家、“世界现代戏剧之父”斯特林堡的作品,讲述了一个家庭的毁灭。一个受人拥戴的上尉和结婚20年的妻子,在争夺家庭决定权和女儿命运的问题上相互较量,“女儿到底是谁的”,这个疑问一步步摧毁了婚姻和家庭。

脆弱的东西让赵立新着迷,他自己有时候也会这样。有那么几回,舞台上,赵立新扮演的上尉和金星扮演的妻子劳拉,在没有台词的时候四目相对,“就那么静静的三五秒钟,就不行了”。

神秘的东方人

这部戏,赵立新把目光投注在“生命、爱情和婚姻”的脆弱。在婚恋观上,他坦承自己有点儿大男子主义,像上尉一样,常常觉得“爱比恨更难”。

“整个剧本能够让我重新思考,婚姻家庭以及两性之间的关系。这是一个亘古不变的课题。这部戏里,斯特林堡选了一个极端的角度,一个极端的事件,‘谁是孩子父亲这样一个像雪球一样越滚越大的疑惑,最终导致了上尉的毁灭。”

“这些东西燃烧了我。”赵立新对火星试验室说。他的声音有些疲惫,排练结束,已是晚上10点。

1995年,在瑞典皇家剧院小剧场,赵立新第一次看到这部戏。距离他1米的“上尉”,让他产生“要爆裂的、热腾腾的感觉”,也坚定了他留下来的决心。

赵立新是第一个考入瑞典国家话剧院的中国人。北欧的冬天漫长,夜晚也长,一切都安安静静的,人和人之间的“界限感”给每个人都留足了空間,但也容易把人抛入孤独。这些时间的空隙“老是逼着你去思考”。

日子没有看起来那么轻而易举。刚到瑞典时生活拮据,双休日经常要打零工,再把挣到的钱寄给家里。赵立新很少把困难具体化,觉得没什么,在他眼里,困难大概就是“一个外国人进入主流戏剧圈”面临的一些共性问题,比如语言,又比如文化认同。

一天,上班开车的路上,他打开收音机,瑞典演员在电台里朗读“斯特林堡的信”。外边飘着雪,白茫茫的一片,车尾冒着白烟,又渐渐散开,弥漫在不远处的红绿灯和路标上。他在那一刻感受到瑞典语的美,下决心好好学习。

他用4个月学会了这门陌生的语言,这种天赋后来也内化成台词功夫。《芈月传》编剧曾说:“演员们都在抱怨台词难,只有一个人乐在其中,就是赵立新。而且赵立新不怕台词难,就怕台词不难。”

对他来说,等待机会也不算难,甚至“得来全不费工夫”。但他也说,“不能忽略前面的踏破铁鞋”。

他在瑞典的私人剧院任导演,导了一部叫《幸福大街十三号》的戏,里面有个演员参加丹麦哥本哈根国际戏剧节,碰到瑞典国家话剧院的艺术总监,推荐了赵立新。一个星期后,他和艺术总监见了面。“我们看看你,你有什么特别急于让我们知道你是谁、你怎么样的东西,就耍吧。”艺术总监说。

赵立新把所有他会的快板书都说了,山东快书也搬了上来,用尽力气想告诉对方“我要进来”。

没多久,他接到录取通知。随后,瑞典国家话剧院导演把他塞进已经排了一个月的戏《塞莱斯蒂娜》,专门为他创造了一个叫“魔鬼”的角色,是个配角,没有台词。但他演活了它,从此一个像鹰一样盘旋在舞台上的东方身影,飞进很多瑞典人心里。

作为配角的赵立新在舞台上,有大把的空余时间。看着穿金戴银的男一号在上面滔滔不绝,他羡慕死了。8个月后,这部戏重排,他凭着自己的表现,站在男一号的位置上,重新演绎了那个曾经让他羡慕的角色。

《瑞典日报》用整版介绍他,“大家都在谈论瑞典‘国话来了一位神秘的东方人,要跟他们抢饭碗”。这部戏也让赵立新获得了当年的最佳剧目奖。

他把14年最好的年华扔在瑞典。一些养分在离开之后很久,才开始慢慢从生命中渗出。

小人物的左右为难

赵立新觉得在瑞典的日子塑造了自己的价值观,以及对美的欣赏。2004年,受中戏老师的邀请,他开始在学校代课。

上课时,他经常会让学生脱掉鞋和袜子,身体摊成“大”字躺在地板上,光着脚袒露在众人面前。这需要勇气,度过这两分钟,再起来表演,会发生很多变化,有一些是很微妙的。几年间,他教过很多学生,其中也包括汤唯。

新奇的教法引来不少其他班的同学来蹭课,这和传统的学院派格格不入,一些老师告诫学生,不要去听,以免被“带坏了”。

国内的戏剧环境一度让他陌生,不适应在所难免。“国内话剧看一次就失望一次。”早些年,他不止一次表达过类似的观点,也不怕得罪人,“我们关心的都是事件,关心的是假大空的符号和宏大的主题,关心不到具体人的命运,更不关心那些不重要的、边缘的小人物。”

他喜欢把视角对准那些小人物,去“关心人”,以及“人与人之间的困惑”,想他们所处的环境和面临的问题。排《父亲》里奶妈的戏份时,赵立新反复和演员强调,奶妈是劳动者。“我们的演员是从候场时休息的状态来的,我和她说,你是不是至少腰酸背疼啊,跑了一天了。你一上来就精神百倍,身体的感觉一点儿都没有。可能只是添一个很小的细节,比如习惯性地捶两下腿,就能勾勒出劳动人民的感觉。”

“我们看不到英国女王捶腿,看不到戴安娜捶腿,因为有人替他们做事。我不会放过这些细节,因为不对。”他语气坚决。一个细节一个细节地抠,这和过去十多年并没有什么分别。现在,他名字前面的标签是——“戏精”“中国现代话剧之王”“全能型人才”……

赵立新擅长塑造小人物的左右为难。2006年《大明王朝》开机,他被导演张黎找去救场,饰演沈一石。赵立新建议,这个角色身上商人气越少越好,按照他的理解,这是个表面儒雅、内心苦楚的人,“反差能把人物的悲剧表达出来”。endprint

他自称是喜欢探求角色内心冲突的演员,“他有的特点,我会给他放大,没有的话,我会赋予它更为丰富、更多细节的东西”。

为此,赵立新设计了沈一石的标志性动作:说话时总是斜着眼睛,在关键时刻会一下提高嗓音。

用反差表现人物悲剧的方式,在《父亲》中也能看到。赵立新注意到上尉“无限膨胀的男权意识”背后的虚弱,以及遇到强大的女人时,一些矫枉过正的“自卑”。

他觉得,“一个想消除自卑感的男人,拥有的方法一定是过度自傲”,他们觉得这样才能“撑得住”。“在这个戏里面,上尉会因为一两句话突然非常暴躁,因为他觉得别人是针对他的。”赵立新说。

他能理解那样的感受,因为每个人性格中或多或少都有这么一部分。从小到大,他没遇到过太多让自己感到自卑的事,对笼罩在人类共同命运上的东西心怀悲悯——这有时和斯特林堡作品里对人類深沉绝望的思考不谋而合。反观个体,赵立新又会觉得乐观,即使蜷在角落里,也要负隅顽抗。

记忆中的一次“负隅顽抗”来自2006年的话剧《我的秘密生活》。满心期待的剧目,每晚的上座率只有一半,计划演出20场,结果演了15场就撑不下去了。赵立新被无力感缠绕,进而愤怒,他想不明白“这么好一道菜,怎么就没人欣赏”。

早年他是崇尚精英的,觉得好的东西注定孤独,不需要被大众理解。那些挥斥方遒、桀骜不驯,像极了他在《芈月传》里饰演的张仪。在剧里,他纵横捭阖,长发临风飞舞,赵立新反问:“做宰相不就应该这样吗?”理所当然。

和朋友去看电影,一部烂片子,他咬着牙也坚持不了15分钟。他对烂片的容忍度极低,觉得多待一会儿就是“助纣为虐”。

有时看别人的戏演得不好,他也会指出来,当面说。“他们表面也没表现出特别不开心。”直到后来,赵立新发现一些朋友渐渐疏远,才有所察觉。

后来,他开始反思:“人家辛苦演半天,不能这样,中途离场对人很不尊重,进入商业社会就要天天和人打交道,干吗呢?”

现在,赵立新基本不看国内话剧,这样也就不会失望。

到了《大先生》,赵立新饰演的鲁迅在结尾时质疑了理想主义。他爬上梯子,掀翻椅子,没有站上去,也没有给出答案,只知道无论谁和你说“这里就是天堂”都不要相信。那已经是另一个生命阶段才能体会到的悲凉了。

情感的执着一直不能变

这不是“妥协”,甚至或许还可以称为“进步”。赵立新在《可凡倾听》里讲述了自己的转变。2008年,他拍了一部伯格曼当时轰动欧洲的作品,叫《婚姻场景》,在上海演出。这部剧很受欢迎,一票难求,俘获了各个年龄段的夫妻。赵立新很迷惑:“伯格曼是那么一个高高在上、不食人间烟火的艺术家,怎么突然这么多人能接受?”看完剧之后,好多人拉着他聊,聊婚姻、聊家庭、聊里面的忠诚和背叛。这对赵立新的观念产生冲击,“真正的好戏是(大众)都能来看的”。

现在想想,赵立新觉得早年的愤怒是因为年轻,“愤怒也是需要能量和精力的”。现在他会觉得,“如果自认为特别好看的戏大家没来看,就是我的失败,反之就是我的成功”。说这话时,他的声音淡淡的。

接近知天命的年纪,赵立新已不大会因为外在的东西愤怒。他每年都会演话剧,不为名利,只是享受在台上演出的过程。那真真实实地发生在当下。

如今,能让他愤怒的,也无非是演员专业不专业。但这个在彩排现场说戏的中年男人,几乎是温和的。他告诉扮演女儿的演员不要去刻意扮天真,也叮嘱剧中的奶妈不要在女儿贝塔没出现时就喊她的名字,“因为按照真实的情况,你也不知道来的是谁”。批评人之前,他也不忘关心一句:“你们谁穿得少,多穿一点儿,我觉得这个屋子挺冷的。”

这个深受海外文化浸润的男人从没放弃精致。有时在剧组,他会带上十几个箱子,里面有红酒杯也有威士忌酒杯。在酒店房间,他会“把台灯放到地上,盖上一块红布,屋里就有了光晕”。和《父亲》结缘12年,赵立新却说,自己是个不称职的父亲。一年有将近300天都在片场,他把一个赵立新和另一个赵立新关在戏里,铺满一年又一年。他是《大明王朝1566》里的沈一石,是《中国往事》里的曹光满,是《绣春刀》中的韩旷,是《于无声处》的陈其乾,也是《重返20岁》中鹿晗的父亲项国斌……

最难的是分裂。“死”了一回还要再活过来,他说这种感觉在《于无声处》中最明显。这部戏最终帮他收获了白玉兰奖最佳男配角。在戏里,拿不准的上海话他会专门去问上海的朋友,他要精准拿捏的是,无论外在、形态或者语言上有多少改变,情感的执着一直不能变。

这个被编剧李静评价为“中国知识分子演员”的男人,生活里的好多事都后知后觉。父亲这个身份也是他慢慢才意识到的。第一个孩子出生时,赵立新26岁,孩子咿咿呀呀叫爸爸,但是怎么履行这个新身份,他没弄明白。突然有一天拍完戏回家,儿子出来,他恍惚觉得,这是谁家孩子,都长这么大了。“那感觉特别无奈,也特别悲伤。”

他从粗粝的悲伤中走来,还是父亲去世的时候,“心中一个完整的家庭结构破裂了”。父亲曾经是空军作战部的军代表,后来是郑州新华书店负责人,赵立新从小看书也读诗,一些影响是潜移默化的。父亲去世24年了,赵立新说,这件事让他从男孩成长为男人。

如今在片场,赵立新有时会把儿子写的诗拿出来读,配着大提琴曲,像是精神陪伴。他说,“不幸是一个结果,幸福是一个过程”。?

来源:火星试验室(微信公众号:sparklelive)

接近知天命的年纪,赵立新已不会因外在的东西愤怒。他每年都演话剧,不为名利,只是享受在台上演出的过程

他快步走上台,边走边组织获奖感言——发言用的是英语,但他脑子里想到的是曹植七步成诗的故事

美国人刘宇昆2017年冬天再次回到中国,除了参加11月19日的第八届全球华语科幻星云奖颁奖典礼,此行更重要的是为新书《奇点遗民》做宣传。endprint