自适应循环发动机需求识别与分析

2018-02-25

自适应循环发动机通过实时改变空气流量和涵道比,集涡喷/涡扇发动机优点于一体,具有更强的循环调节能力和任务适应性,是未来作战飞机的主要动力选型之一。

变循环发动机由于其明显的性能优势而受到高度重视,并被投入巨资进行研发,取得了很多有价值的成果。本文基于自适应循环技术资料的调研,在总结自适应循环发动机技术发展途径和研究进展的基础上,参考目前自适应循环技术在宏观层面上的需求分析,开展了具体的需求识别和需求分析研究工作,并完成了需求和设计指标的转换,旨在为自适应循环发动机的设计方案提供参考。

技术发展途径研究

发展途径分析

对比常规循环发动机技术发展途径,目前自适应变循环技术的发展途径主要有三条。

第一条技术途径是直接在现有的军民用发动机基础上,根据使用要求和性能要求进行局部适应性改进,不改变核心机和低压部件。最为典型的就是美国国家航空航天局(NASA)研制的单外涵变循环发动机,直接在涡轮出口安装了可调面积涵道引射器(VABI),取代了常规的固定面积混合室,能够在一定范围内平衡风扇和涡轮出口的静压,对降低溢流阻力有积极意义。该途径优点是改动量小、周期短、成本低、风险几乎为零,可直接在现有发动机基础上改进设计;但这种方式的缺点是无法充分发挥发动机的变循环功能,难以满足飞机多任务使用的要求。

第二条途径是在现有型号发动机基础上改进设计,增加具有自适应变循环功能的部件,如核心机驱动风扇级(CDFS)、叶尖风扇(FLADE)、前后涵道引射器、第三涵道喷管等,在保持现有型号核心机基础上,仅仅对低压部件进行重新设计,保证发动机性能满足基准型号发动机的性能要求。该途径的优点是仅对发动机的低压系统和排气系统等部件及系统进行改进设计,不需要重新设计核心机,既控制了成本,也排除了核心机研制风险,同时保证了主机的可靠性;缺点是发动机的推力、耗油率和寿命等参数在一定程度上受低压部件特性的限制,可能对低压部件设计带来一定的压力。

第三条途径是研制全新发动机,对低压部件、核心机重新设计。该途径的优点是可以采用尽可能多的变循环特征部件,能够最大限度地实现变循环功能,可根据客户需要和功能性能需求自由设计发动机方案;其缺点是周期长、难度大、成本高,并且面临着不可预估的技术风险,由于涉及到核心机部件的更新换代,因此对热端部件材料也提出了更加苛刻的要求。

技术发展途径实例分析

从20世纪60年代开始,美国、英国、日本和法国等国家陆续开始了变循环发动机的概念和方案设计以及相关技术的研究和验证工作,均取得了一定的研究进展,其中以美国GE公司的研究最为深入,也最具代表性。经过多年的研究,GE公司成功试制了世界上第一种完成飞行验证的自适应循环发动机F120,在变循环技术方面保持领先地位。GE公司在变循环发动机的研制进程中,共发展了五代发动机。新一代发动机都是在上一代发动机的基础上,对关键的变循环特征结构做了改进,使功能、性能有了明显的改善。GE公司在变循环技术方面具体发展历程和关键技术途径见表1。

第一代变循环发动机的关键特征是增加了后VABI,可在发动机工作范围内平衡风扇和涡轮出口气流压力;第二代变循环发动机是在第一代的基础上增加了关键部件CDFS、模式选择阀、前/后VABI和可调面积低压涡轮导向器,具备双工作模式,可以以单涵道和双涵道模式工作,代表机型为GE21发动机;第三代变循环发动机的基本特征和工作原理与第二代相同,区别是将可调模式选择阀改为比较简单的被动作动旁路阀,代表机型为F120发动机,这也是世界上唯一得到飞行验证的变循环发动机;第四代变循环发动机是可控压比发动机,主要采用可调面积高压涡轮导向器、高负荷跨声速高压涡轮、无导叶对转低压涡轮,能够实现较高的不加力推力和较低的亚声速巡航耗油率,能够允许发动机以恒定的涵道比在较宽的压比范围内工作,代表机型为F136发动机;第五代变循环发动机在风扇后增加了单独的外涵道,并且在转子叶片上增加了FLADE( 即“叶片上的风扇”,是接在风扇外围的一排较短的转子叶片,如图1所示),在采用可控压比技术的基础上初步形成了自适应循环发动机(Adaptive Cycle Engine,ACE)的雏形,能够实现更大范围内热力循环调整和优化,通过打开或关闭FLADE前的可调静子调整发动机总的空气流量,具有更高的任务适应能力。自适应循环技术是目前变循环发动机技术发展的前沿方向和主要趋势。

从GE公司变循环技术的发展途径和思路看,GE公司采取的是第二种技术途径,即在基准型号发动机上逐步贯彻变循环功能特征部件,虽然每一代的跨度不大,但技术上的每一代进步都十分稳妥,尽可能的控制了风险。

根据已有的研制经验和取得的成果来看,基于现有成熟发动机基础上衍生发展变循环技术是可行的,也是最为稳妥的,避免了重新设计全新发动机带来的技术和周期风险。

需求分析研究

本文将从发动机设计要素方面针对顶层需求,完成具体的功能、性能、接口、约束及非功能需求的识别和分析研究工作,并将需求转换为发动机设计指标。

总体思路

自适应循环发动机需求分析的总体思路如图2所示,首先需要分析与研究对象有关的利益相关者以及顶层输入(源文件),根据顶层文件筛选出用户对发动机的需求,并从功能、性能、接口、约束和非功能等五个方面对需求进行亲和分类,在分析每一需求项属性的基础上,根据发动机当前设计能力将客户的每一需求项转换为发动机设计指标、技术要求,最后根据现有技术水平评估该项需求的可行性。

需求识别

根据需求分析的总体思路,可以开展自适应循环发动机研制中需求项的分解和识别工作。

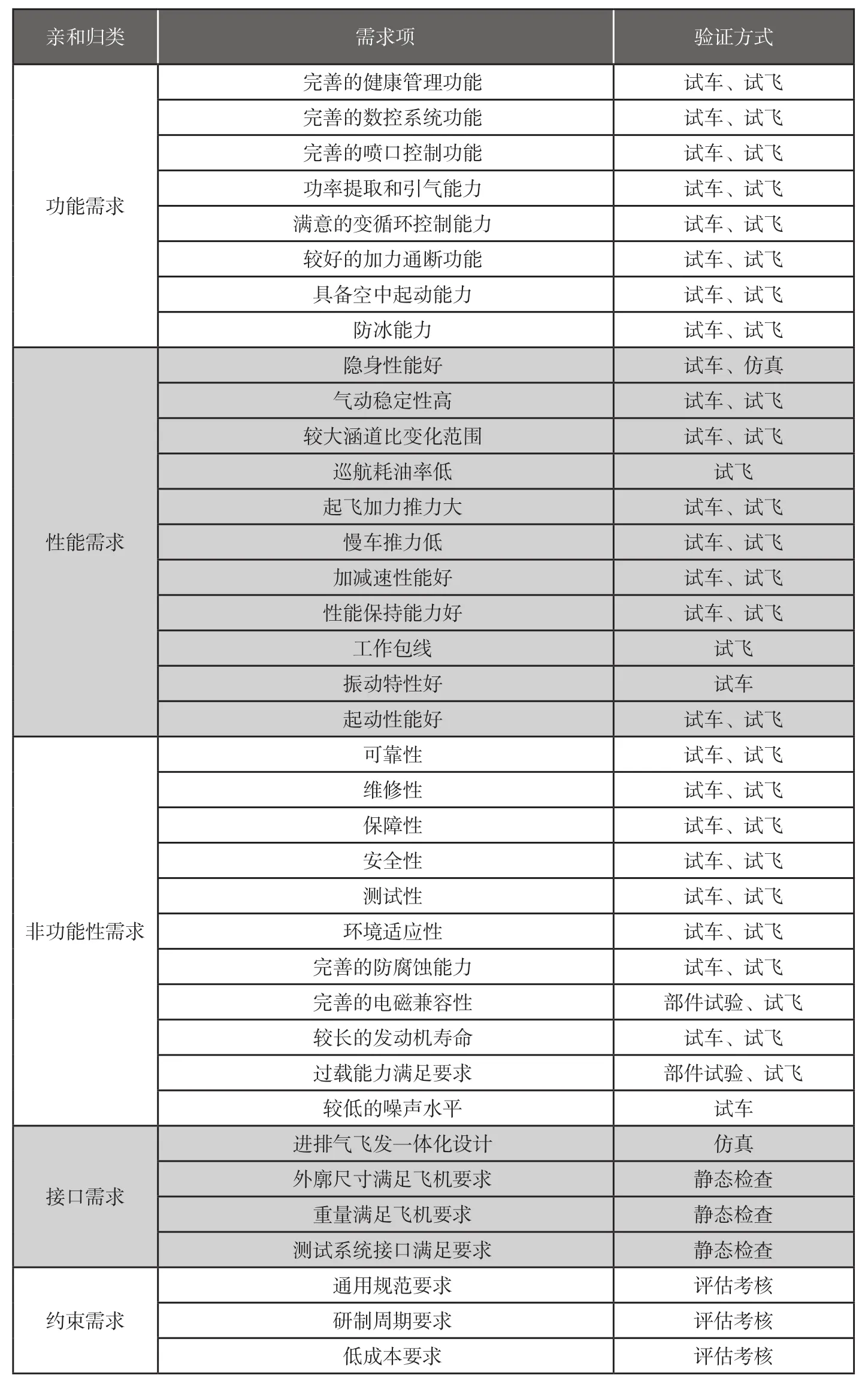

在自适应循环技术研究中,利益相关者主要是潜在的用户,如海军和空军;相关的顶层设计文件包括飞机设计部门对发动机提出的要求,以及用户对发动机的使用要求,经分解后得到不同类型的需求项,如属于性能范畴的起飞加力推力、巡航耗油率、起动性能等;功能范畴的健康管理、控制系统功能、功率提取功能等;非功能性范畴的可靠性、维修性和安全性等;接口范畴的发动机外廓尺寸、进排气一体化等;约束范畴的设计成本要求等。识别结果如表2所示。同时,分析需求项的验证方式,如整机试车验证、试飞验证、仿真验证、部件试验验证、静态检查验证等。

需求分析

根据当前变循环技术储备和设计能力,考虑指标先进性要求,从功能、性能、非功能、接口、约束等5个方面,按表2顺序将各需求项转换为相应的设计指标或设计要求,如推力下限值、耗油率上限值等。需求分析理清了发动机后续设计过程需要关注的焦点,提出了发动机设计时应该注重的指标和设计要素,为发动机的设计指明了方向。

表2 需求识别结果及验证方式

功能需求类分析对于健康管理功能,需要发动机具备状态检测、故障诊断、故障预测、趋势预测、全生命周期管理功能。对于数控系统功能,要求发动机具备较高控制品质和精度,能够精确调整控制规律,具备控制变循环特性的能力。对于喷口控制功能,要求发动机能够对内、外涵道喷口面积独立控制。对于功率提取和引气能力,由于发动机涉及到引射器、CDFS、FLADE和喷管的控制,因此功率提取能力较常规循环发动机大,引气量至少达到常规循环发动机数值。对于变循环控制能力,由于增设了变循环关键特征部件,发动机需具备灵活精确的变循环自适应控制能力。对于加力通断功能,要求发动机具备良好的加力接通和断开能力以及加力稳定工作能力。对于空中起动能力,要求发动机具备空中停车再起动能力,起动方式不限于风车起动、惯性起动等。防冰能力,要求发动机具备可靠的防冰功能,防冰控制附件功能满足使用要求。

性能需求类分析对于隐身性能,由于第三涵道增加了内外流的掺混能力,会降低红外辐射特征,因此变循环发动机的红外隐身能力相对常规循环发动机至少提升10%,雷达截面积(RCS)不超过常规循环发动机。对于气动稳定性,由于自适应循环发动机增加了CDFS和FLADE等旋转部件,对风扇和压气机的裕度有较大影响,在设计时需保证部件及整机裕度不小于常规循环发动机。对于涵道比调整范围,由于自适应变循环的优势主要在于能够在大范围内调整涵道比,按GE公司第二代变循环发动机GE21设计水平,涵道比至少达到0.5~1.0。对于巡航耗油率,由于GE21发动机在亚声速巡航时耗油率降低了15%,因此自适应循环发动机耗油率改善量应不低于15%。对于起飞加力推力,降低涵道比可增加单位推力,通过自适应调整,保证加力推力不低于常规循环发动机。对于慢车推力,慢车推力需根据飞机设计部门的输入给出上限值。对于加减速性能,由于变循环部件的设计增加了功率提取,但须保证发动机剩余功率满足发动机加减速要求,因此指标不能低于常规循环发动机。对于性能保持能力,发动机的性能衰减不可避免,因此按国军标要求进行控制。对于工作包线,自适应循环发动机的使用包线应不小于常规循环发动机。对于振动特性,由于增加了变循环特征部件,发动机振动特性会有变化,但各状态振动值不应超过常规循环发动机。对于起动性能,自适应循环发动机起动时间和排气温度不应超过常规循环发动机。

非功能性需求类分析对于“六性”(可靠性、维修性、保障性、安全性、测试性、环境适应性),由于变循环发动机结构和功能更加复杂,因此要求发动机“六性”应不低于常规循环发动机。对于防腐蚀能力,由于变循环发动机部件多,尤其是海洋环境下对防腐性要求更高,应保证变循环发动机具备较高腐蚀防护能力。对于电磁兼容性,由于变循环发动机控制系统的升级改造,要求变循环发动机电磁兼容性不低于常规循环发动机。对于发动机寿命,考虑到变循环发动机巡航状态耗油率低和排气温度低的优势,发动机寿命的改进是可行的,因此自适应循环发动机寿命应不低于常规循环发动机。对于过载能力,要求变循环发动机抗大过载能力不低于常规循环发动机。对于低噪声水平,参考GE21的声学喷管,变循环发动机噪声水平应低于常规循环发动机。

接口需求类分析对于进排气飞发一体化设计,由于变循环发动机采用第三涵道、外涵喷管等部件,一体化设计应满足飞机要求。对于外廓尺寸要求,变循环发动机外廓尺寸应满足飞机要求,尽量保持与常规循环发动机相当,便于换装。对于质量要求,变循环发动机增加了关键部件,因此质量应满足飞机要求。对于测试系统接口,变循环发动机测试系统接口应满足飞机要求,并提前与飞机进行协调。

约束需求类分析对于通用规范要求,发动机设计应满足相应规范文件约束;对于研制周期,由于变循环发动机采取改进设计途径,大多数部件设计能力较为成熟,因此研制周期要比常规发动机短。对于低成本要求,变循环功能特征部件的全新设计会对设计成本带来影响,但其他部件可借鉴常规循环发动机以降低设计成本,因此要求整机成本不高于常规循环发动机。

结束语

自适应循环发动机是未来先进航空动力装置发展的趋势。在自适应循环发动机的研制过程中,以客户需求为最根本出发点和牵引,结合需求分析结论,将技术研究的重点放在需求项对应的指标要求上,根据指标实现的难易程度区分需求项的优先级,重点解决自适应循环技术面临的技术难题,可为国产发动机由常规循环向变循环的转型积累技术储备。